الشّر السّائل أو العيش مع اللابديل/ سعدون يخلف

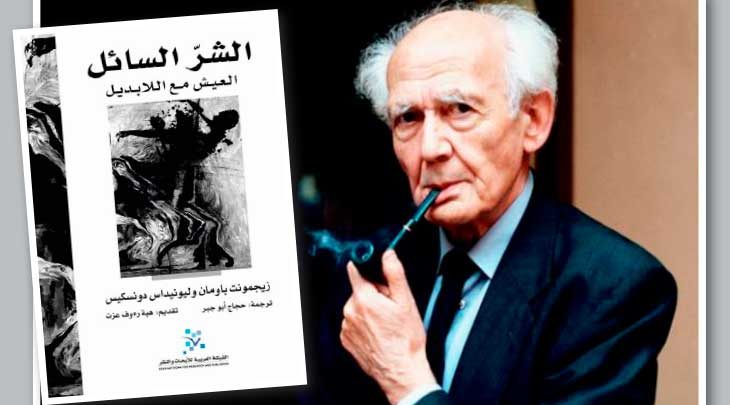

يأتي كتاب «الشّر السّائل» لـ زيجمونت باومان (1925-2017) وليونيداس دونسكيس (1962- 2016) ليضيف فهماً جديدا، وينير زوايا مظلمة عن الشّر، ذلك أن الشّر في عصر ما بعد الحداثة، ليس هو الذي كنا نعرفه في الماضي، أي الشّر اللاهوتي، متجسداً في الشيطان وجنوده من الإنس والجن، يستطيع الإنسان أن يعرفه، ويحدده بكل سهولة، لأنه في حالته الأولى، الصلبة، وبالتالي، يعمل بكل قوة على مقاومته أو اجتنابه، الشر في العصر الحديث، متخفٍّ في التفاصيل، حيث يقف الإنسان عاجزاً حتى عن تحديده، ناهيك عن مجابهته ومقاومته، لأنه ببساطة، تسرّب، و«توغل في نسيج الحياة اليومية، وترسخ في قلبها»، جاعلا من البديل في الوقت الراهن في حكم المستحيل، بل إن «السّم القاتل» يتمظهر كـ»ترياق منقذ للحياة من شقاء الحياة»، عندما يقدم نفسه كصديق حميم، موظفاً «الإغواء بدلا من الإكراه، كاستراتيجية أساسية».

الشر السائل: ما هو؟

عندما كان العالم مرتكزاً على ثنائيات صلبة متضادة كـ»الخير والشّر، الحق والباطل، العلم والجهل، النور والظلام…»، كان من السهل تحديد الشّر، ومن ثمّ، مقاومته والتغلب عليه «فالمسيحيون يرون الشر معصية أو نقيصة، يمكن التغلب عليها»، رافق هذه الرؤية تفاؤل كبير، يتمثل في الإيمان، بانتصار الخير على الشر في هذه الحياة، مهما طال الزمن، ومهما اشتد الصراع، في المقابل، ترى المانوية أن «الخير والشر واقعان متوازيان، ومتصارعان على الدوام»، يمثل الإنسان من خلال هذه النظرة «وعاءً للخير والشر معاً» وعليه، يغدو الشر، والحال هذه، طبيعة متأصلة في الإنسان، من هذه النظرة، بحسب دونسكيس، استمد الشّر السائل وجوده، متحيناً الفرصة والظروف المواتية، كاندلاع الحروب، وانتشار الفظائع بصورة رهيبة، ليتمدد وينتشر، لأجل ذلك استدعيت تفسيرات مغايرة لفكرة إله الحب، وإله القدرة، تفسيرات تُحمّل الإله مسؤولية ما يحدث، لأنه تخلى عن دوره في دعم الخير ونشر المحبة.

وبما أن الشر طبيعة متأصلة في الإنسان، فقد انتقلت هذه الرؤية إلى المجال السياسي، بحيث تلقفته الدولة الحديثة، كحل سحري لمن يريد السيطرة على الحكم، ويتحكم في الشعوب، إذ أصبح الشر في نظرها شيئاً طبيعياً، وليس مضاداً للخير دائماً، بالتالي، يمكن تبرير الخيانة كعمل بطولي، إذا انتهت إلى الاحتفاظ بالسلطة أو توسيعها، لأنه من السهل تصنيفها على أنها «تضحية مؤلمة باسم الدولة، أو غاية عظيمة مشتركة أو مثالا عظيماً مشتركاً»، وبالعكس، إذا ما أخفقت في تحقيق هدفها، عندئذ سيجري تصنيفها على أنها «خيانة عظمى للدولة، وذلك بمساعدة السلطة الرمزية وأجهزة الدولة»، بعبارة موجزة، أن الذي يحدد الخيانة من عدمها هو القوة والهيمنة لا المبادئ والقيم.

إنّ الشر في عصر السيولة، يرتدي ثوبين، ثوباً للخير، وآخر للحب، من خلال تسويق نفسه، باعتباره «تقدم الحياة المحايد والمتجرد من الأهواء»، كما يقدم نفسه، في الوقت ذاته، على أنه «السرعة غير المسبوقة للحياة، والتغير الاجتماعي، بما ينطوي عليه من نسيان وفقدان للذاكرة الأخلاقية»، بالإضافة إلى ذلك، أن الشر السائل لا يترك للإنسان خياراً أو بديلا، فهو «يرتدي عباءة غياب البدائل وامتناعها»، مستمداً قوته من قاعدة الإغواء والانسحاب، جاعلا من الإنسان «مواطناً مستهلكاً، ويخفي الحياد القيمي حقيقة الانسحاب».

وعليه، فإن الحديث عن الشّر السّائل، ليس من باب الترف الفكري، أو من قبيل التلاعب بالألفاظ، كما يتبادر إلى الأذهان، إنما هو، في واقع الأمر، نتيجة طغيان النزعة القدرية والحتمية والتشاؤمية في الأزمنة الحديثة، وسيطرة الخوف والهلع على المجتمعات المعاصرة، فمعنى الحديث عن سيولة الشّر، بحسب دونسكيس، «أننا نعيش في مجتمع تستحوذ عليه نزعات الحتمية والقدرية والتشاؤمية والخوف والهلع».

عالم جورج أورويل: عالم الشر السائل

إن العالم الذي يصوره أورويل في روايته «1984» يمثل، بحسب باومان، عالم الشر السائل، باعتباره عالماً غامضاً مفتقداً إلى الوضوح، يعجز الإنسان عن فهم سبب حدوث الشيء، وطريقة حدوثه، كل شيء يمكن إنكار وجوده أو إعادته إلى الوجود، كل شيء يمكن خلقه وتدميره باستمرار، عدم الفهم ناتج، في الأساس، عن غياب البديل وامتناعه، ففي عالم كهذا تصبح عبداً مأموراً مبرمجاً، تفعل أي شيء بنفسك، وتفعل ما يطلب منك، حتى لو كان ضد رغباتك وقناعاتك، بمعنى إفعل الشر بنفسك، لأنك، أولا، لا تعرف أنه شر، ثانياً، وهذا الأخطر، لأنه في معظم الأحيان يظهر أمامك ويتسرب إلى عقلك وقلبك، مرتدياً ثوب الخير والحب، ما يجعلك قادراً على التحوّل من الشيء إلى نقيضه بانسيابية عالية، كما تحوّل ونستون من حب جوليا إلى كراهيتها، «في عالم جورج أورويل لا نفهم سبب الأحداث، ولا كيفيتها، بل لا نستطيع أن نفعل شيئاً يذكر، وربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء، فليس هناك بديل أبداً، إفعل الشر بنفسك، هذا هو منطق الشر السائل، وأنت تفعل ذلك، وهم يجعلونك تفعل ذلك بنفسك، حتى تصرخ كما صرخ ونستون سميث قائلا: «لا تفعلوا بي ذلك، وإنما بجوليا» وفي النهاية، تحب الأخ الأكبر».

وعلى الرّغم من أن سيولة الشر في عالم 1984، تجسدت في السلطة الديكتاتورية المقيتة والمكروهة، غير أنها قدمت نفسها للجماهير بمسمى الأخ الأكبر، لكي تحظى بقبولهم، وتنال حبهم ورضاهم، لذلك، فمن الطبيعي أن يتقبل النّاس الحرب، في النهاية، على أنها هي السلام، والسلام هو الحرب، وأن الإكراه هو الرعاية الحنونة.

ينتقل مؤلفا الكتاب بعد ذلك إلى بيان بعض تجليات الشر السائل في عالم اليوم، ولعل أبرزها تأثير وسائل التكنولوجيا، وشبكات التواصل الاجتماعي، التي غدت وسيلة من وسائل السيطرة والانفصال، ناهيك عن المراقبة والتجسس، إذ «صار بالإمكان رؤية الجميع، وهم جميـــعاً يكشفون عن أنفسهم، ويسجلون بياناتهم، ويشــــاركون في الســـيطرة والانفصال»، كل ذلك بمحض إرادة النـــاس، واختيارهم «إفعل الأمر بنفسك»، بل كل شيء يذاع على الملأ، حتى أصبح السّر، إما بضاعة، وإما سلعة تجارية، أي أن كلّ شيء خاضع لمنطق البيع والشراء، بما في ذلك الأشياء الرمزية والمعنوية في حياة الإنسان، وبما أنك حر في ما تفعل وتعمل، فعندما تفتح نافذة الفيسبوك، وتبحر في فضائه بلا رقيب ولا حسيب، حاول أن تتخلص من أي سلطة، حتى لو كانت ضميرك، «تجرد من ملابسك، وأرنا أسرارك، وافعل ذلك بنفسك، وبإرادتك الحرة، واسعد بما تفعل، فعليك أن تفعلها بنفسك»، وعليه، فإن الفيسبوك، في الحقيقة، يجسد الشّر المميت، والخطر القاتل، الذي أصاب الخصوصية في مقتل.

ويستشهد ليونيداس على نهاية الخصوصية بعناوين الكتب الشهيرة، التي ظهرت مؤخراً، ناعيةً الخصوصية إلى مثواها الأخير، مثل نهاية الخصوصية، واستراق النظر، والجمهور العاري، والخصوصية في خطر، والطريق إلى الأخ الكبير، وأمة واحدة تحت المراقبة، كما أن هناك إدوارد سنودن، وطائرات دون طيار، كلها عناوين ومسميات، تؤكد، في التحليل النهائي، بداية نهاية الخصوصية، ما يجعل الحكومات اليوم في غنى عن أجهزة الاستخبارات والشرطة السياسية، «فما هي وظيفتها، يتساءل ليونيداس، في عالم يفصح فيه كل فرد عن كل أحواله بنفسه» بل حتى النّاس على «استعداد أن يكشفوا عن الأصدقاء والمعارف» بمنتهى الأريحية والصفاء.

العمى الأخلاقي

من الأعراض المرتبطة بالشّر السائل، التخلي عن الحس الأخلاقي، أي فقدان الإحساس بالنّاس، وعدم التعاطف مع معاناتهم، واللامبالاة بآلامهم وأتراحهم، بالتالي، ما يحكم العلاقات بين النّاس اليوم، في واقع الأمر، هو الانفصال لا الترابط، القسوة لا العطف، واللامبالاة لا الاهتمام، هذا ما يطلق عليه باومان بحق «العمى الأخلاقي»، بمعنى فقدان الإحساس، وتبلد المشاعر الإنسانية في الأزمنة المعاصرة، فقد أصبحت «حياة الإنسان عديمة القيمة»، وغدت حيواته مهدرة، لمّا اُختزل إلى مجرد شيء من الأشياء، بلا أبعاد روحــية أو إنســانية، من ثمّ، تجد النّاس غــــير مبالين بما يحدث للآخرين، كأنهم كائنات غير بشرية، لا تستحق الرحمة والمواســاة، يتجـــلى ذلك، بصورة أوضح، في أخبار ضحايا الحــروب والكــوارث، التي صارت لا تثير أحـداً، بل وصل الأمر إلى حدِّ اعتبار الضحايا مجرد رقم إحصائي، لا أكثر ولا أقل، بالتالي، غدت تلك القاعدة التي تقول: «إن موت شخص واحد إنما هو مأساة، وأمّا موت ملايين النّاس فهــو عملـــية إحصائــية» حقيقة ملموسة، نلمسها في واقع اتخذ من قانون داروين عقـــيدةً وقانوناً، قانون يؤمن بالقوة (البقاء للأقوى)، ولا يرحم الضعيف، بل ينظر إليه كـ «نفاية»، من الضروري، التخلص منها بـــأي ثمن، «صار البشر أنفسهم إلى بضائع استهلاكـــية، يجري استخدامها والتخلص منها في سلة المهملات، لقد خلقنا حضارة التخلص من الفوارغ»، ومن ثم، يرى ليونيداس «أن الصراع بين العمى الأخلاقي، وقدرتنا على رؤية أفراد آخرين، باعتبارهم كائنات أخلاقية» هو، في الحقيقة، صراع بين الارتباط بالآخرين والانفصال عنهم، وصراع بين العطف والرحمة مع القسوة واللامبالاة.

٭ كاتب مغربي

القدس العربي