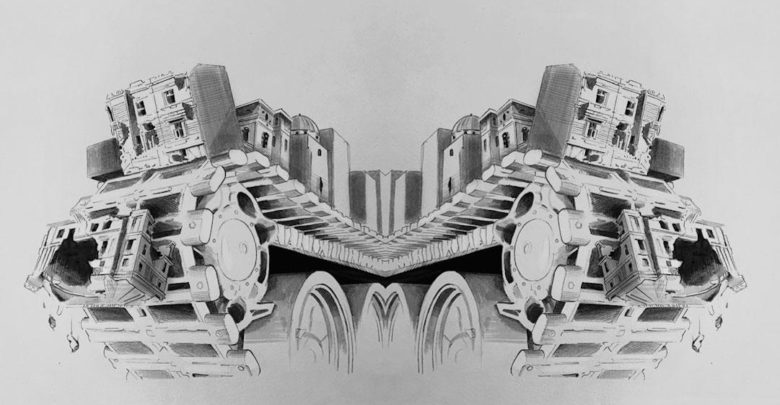

عسكرة العمران

يتعسكر العمران حين يصير سلاحاً بيد السلطة، تتلاعب به وتفرض عليه ترتيبات عنيفة، موظفة إياه في خدمة مشاريع السيطرة وفرض الولاء. تقارب مواد هذا العدد موضوع عسكرة العمران في سوريا من ست زوايا مختلفة. تتحدث عن السلطة والخوف في صناعة المدن السورية؛ تناقش فرض التجانس العمراني كشكل من أشكال الإبادة فيها؛ تستعرض الحواجز كإحدى البنى التحتية للحرب التي وظفت هذه المدن؛ وتتناول البنية التشريعية التي سُنّت لشرعنة العنف العمراني الممارس ضدها؛ كما تناقش دور المنظمات الدولية والأمم المتحدة كشريك للنظام في ممارساته العمرانية الظالمة من خلال تعاميها عن الواقع السياسي السلطوي الذي يفرضه النظام من جهة، ورمنستها لمواضيع التراث العمراني بشكل يتجاوز واقع الناس على الأرض، من جهة أخرى.

كيف انتزع الأسد منّا سورياه المتجانسة/ سوسن أبو زين الدين

حصل بشار الأسد على سورياه المتجانسة. قالها منذ قرابة العامين، في العشرين من شهر آب لعام 2017. نعى بشكل متعجّل «خيرة» شباب البلد، وبنية تحتية كانت قد كلفت «الكثير من المال والعرق لأجيال»، لكنه طمأن جماهيره بأنه قد ربح سوريا «أكثر صحة وأكثر تجانساً بالمعنى الحقيقي، وليس بالمعنى الإنشائي أو بالمجاملات». وأكد أن «التوجهات المستقبلية للسياسة السورية تقوم على الاستمرار في مكافحة وسحق الإرهابيين في كل مكان، والمصالحات الوطنية التي أثبتت فاعليتها بأشكالها المختلفة»، إضافة إلى «زيادة التواصل الخارجي والتسويق للاقتصاد، الذي دخل في مرحلة التعافي».

بعد أشهر قليلة من خطابه هذا، سيُطبِق بشار الأسد الحصار على غوطة دمشق الشرقية، «سيسحقها» ويدمرها ويسوّيها بالأرض، سيضرب أهلها بالأسلحة الكيماوية، ويلاحقهم من حارة لأخرى. سيهاجم ملاجئهم، ويرسل جنوده لالتقاط الصور التذكارية مع وجوههم المرعوبة في هذه الملاجئ، ثم «سيصالحهم». سيخيّرهم بين أن يهجّرهم على متن باصاته الخضراء إلى الشمال السوري حيث تنتهي حدود سورياه المتجانسة؛ أو أن يصهرهم في أرضه، حيث سيُحملون إلى مراكز الإيواء، سيُعتقلون هناك، ويُعذبون، ويموتون تحت التعذيب، سيهتفون «بالروح والدم» لبشار الأسد، ثم سيُساقون إلى الحرب باسمه وتحت رايته… يحاربون لتوسيع حدود سورياه المتجانسة.

بشار الأسد كان قد «سحق» سابقاً حمص القديمة واليرموك وداريا والوعر والمعضمية والتل وخان الشيح وحلب الشرقية ووادي بردى والزبداني ومضايا والقابون وبرزة، و«سيسحق» لاحقاً ما تبقى من أحياء جنوب دمشق الثائرة وريف حمص الشمالي ودرعا. «سيصالح» أهلها عارضاً عليهم خياريه الاثنين، ثم ينتقل ليبدأ جولة جديدة من ترسيم الحدود على جبهات إدلب ماضياً في معركته لفرض التجانس.

يقول الباحثون العمرانيون أن فرض الـ«تجانس» هو شكل من أشكال الإبادة، يسمونه الأوربسايد (Urbicide)، في محاولة لمحاكاة مفهوم الإبادة الجماعية، الجينوسايد (Genocide)، من منطلق عمراني. الأوربسايد حرب من الحروب الجديدة التي تُخاض باسم سياسات الهوية. ليست حرباً تُعلن على المدن في محاولة للسيطرة عليها جيوسياسياً، بل حرب تخاض من خلال المدن، تتلاعب بها، وتتخذ من شوارعها وساحاتها ومساكنها وشبكات الكهرباء والماء فيها أدوات تطوّعها لتقضي على أحد جماعاتها المختلفة دينياً أو عرقياً أو قومياً أو سياسياً أو حتى اقتصادياً، وصولاً إلى مجتمع متجانس، لا مكان للآخر المختلف فيه.

ظهر مفهوم الأوربسايد أولاً في إشارة إلى مشاريع التطوير العمراني الضخمة التي مزّقت أحياء نيويورك منذ خمسينات القرن الماضي، تاركة خلفها مجموعات كبيرة من السكان المهجرين مسلوبي الذاكرة العمرانية. سكان عشوائيات أو مخالفات أو، بأبسط الأحوال، سكان مناطق مهمشة قبل أن تمسح عن وجه الأرض -كضرر جانبي- في سبيل تخديم مناطق أكثر أهمية. ورغم تداول المصطلح بكثرة في الستينات والسبعينات بعد أن كتبت عنه آدا هوكستابل في نيويورك تايمز عام 1968، إلا أنه ينسب لمارشال بيرمان1، الذي تحدث عن ضحايا مشاريع التطوير العمراني هذه عام 1987 قائلاً: «هؤلاء ضحايا جريمة ضخمة لا اسم لها. لنطلق عليها اسماً الآن. لنسمها الأوربسايد: مقتلة المدينة».

منذ حينها، شاع تطبيق المصطلح ضمن جغرافيات كثيرة وسياقات متعددة، أشهرها حرب البوسنة، وحرب لبنان، و في السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد تجلى المفهوم ضمن هذه السياقات عبر ممارسات مختلفة، منها ما هو قائم على البعد المادي للمدن بشقيه التدميري والإعماري؛ ومنها ما يعنى بتعطيل الحياة الدائرة في هذه المدن. ما يجمع هذه الممارسات أن المنطق السياسي فيها يهدف إلى فرض التجانس أو القضاء على الآخر المختلف الذي يجعل من التنوع خطراً مهدِّداً لهذه المدن.

من هنا، كان خطاب بشار الأسد عام 2017 اعترافاً مبطناً بأن حربه في سوريا هي وجه من أوجه الأوربسايد. هي مقتلة عمرانية، تمت فيها عسكرة العمران بشكل ممنهج منذ اليوم الأول للثورة – أو حتى قبل ذلك- لبدء الحرب وتصعيدها، ولتمهيد الأرض لسوريا المتجانسة ما بعد الحرب. سوريا التي استؤصل منها كل من تشي هوياتهم بانتماءات دينية أو جغرافية مشاغبة سياسياً، أو حتى من لم تسعفهم طبقاتهم الاجتماعية أو أحوالهم الاقتصادية بأن يفوزوا بمكان في البلد، التي ستُقدم إلى من بقي من محاسيب نخبتها السياسية والاجتماعية الاقتصادية أرضاً غضة للاستثمار.

تبدأ قصة الأوربسايد في سوريا من الحيطان التي غصت بـ«الأسد، أو نحرق البلد». «البلد» التي يريدها النظام هي بلد تُعرَّف بالأسد. المدن التي ستعرَّف بأي انتماءات أخرى ستُحرق، وتشهد المقتلة التي ستبدأ من بيوتها وشوارعها وساحاتها وشبكاتها وأراضيها، وتنتهي بها جزءاً من الكل المتجانس، حتى لو كانت مدن أشباح.

مقتلة المواقع: التدمير العشوائي الممنهج

لا يمكن القول أن الدمار الهائل في سوريا هو تحصيل حاصل للعمليات العسكرية وحسب، حيث أن حجم الدمار وتوزّعه الجغرافي بعيداً عن خطوط الجبهات وفي قلب الأحياء السكنية ومراكزها الخدمية، في معاقل الثورة حصراً، وفي المناطق ذات البعد الاستراتيجي سياسياً أو اقتصادياً؛ إلى جانب أنه بمعظمه قد نفذ بالبراميل المتفجرة عشوائية التدمير، لا بأسلحة قادرة على تصويب الهدف، يشي بأن هذا الدمار ليس اعتباطياً ولم يكن ضرراً جانبياً لعمليات عسكرية محددة، بل هو أداة من أدوات حرب التجانس.

حمص، التي دُمّر نصفها، مثال على ذلك. يُشاع أن الدمار فيها استهدف مناطق كانت قد شُملت بمشروع تخطيط عمراني إشكالي قديم تم طرحه عام 2007 من قبل محافظ حمص آنذاك، إياد غزال، تحت اسم حلم حمص. استهدف «حلم حمص» مناطق فقيرة، ومناطق عشوائيات ومخالفات جماعية، إضافة إلى مناطق من مركز المدينة. وأثار المشروع جدلاً واسعاً بين أهالي المدينة بسبب ما حمله من إمكانية مصادرة أراضيهم وهدم ممتلكاتهم وإبرام صفقات عقارية مشبوهة بحجة تطوير مركز المدينة وتوسيعه وتحديثه. رافق هذا احتجاجات شعبية واعتصامات منظمة ولافتات طالبت السلطات المحلية «ألا تجبل بساتين حمص بدماء ملاكها»، في إشارة إلى أن التصعيد يستوجب الدم. ورغم تأكيد السلطات المحلية للمواطنين أن المشروع لن يقوم على استملاك أراضيهم بشكل تعسفي في محاولة لاحتواء غضبهم، إلا أن الحكومة بدأت بمصادرة الأراضي عام 2009، واستمر العمل استعداداً لتنفيذ المشروع حتى بدء الثورة عام 2011، التي أدت إلى توقيف المشروع بشكل مؤقت وإقالة إياد غزال من منصبه في محاولة لامتصاص الغضب، حتى يستتب الأمن.

يرى الكثيرون من أهالي حمص أن الدمار الذي لحق بمدينتهم كان في صلبه محاولة لفرض ترتيبات عمرانية تعيد إحياء مشروع حلم حمص، ولكن ضمن السياق السياسي، وبشكل يستثمر ما فيه من انقسامات طائفية وطبقية ومناطقية مشحونة. يدعم فرضيتهم هذه حصار حمص وإفراغها الممنهج من أهلها بين عامي 2012 و2014 بفعل العمليات العسكرية العنيفة أو بفعل اتفاقات التهجير التي طالت أحياءً كانت، في غالبيتها، ضمن المخطط التنظيمي لـ «حلم حمص». خريطة التدمير الممنهج في حمص ترسم بوضوح منحنى يلتف من زاوية المدينة الشمالية الشرقية، عبر مركزها، نحو جنوبها الشرقي زاحفة في معظمها ضمن أحياء ذات غالبية سنية، محاذية للأحياء العلوية، التي بقيت إلى حد كبير «صاغ سليم».

باب السباع، القصور، بابا عمرو، والخالدية جميعها أحياء ذات غالبية سُنّية شهدت نفس سردية التدمير والتهجير. معركة بابا عمرو وحدها، والتي استمرت شهراً واحداً، هجّرت ما يزيد عن 50 ألفاً من أهل الحي وخلفت دماراً هائلاً في 600 من مبانيه، منها ما يفوق 200 مبنى مدمراً بشكل كامل. في الوقت الذي سَلِمت فيه أحياء الفردوس والغوطة والمحطة ذات الحضور الأكثف للأوساط الموالية للنظام ومراكزه الأمنية من التدمير إلا ما ندر. الخالدية، أحد أبرز أحياء «حلم حمص»، شهد دمار أكثر من 1250 مبنىً وجامعين، أحدهما جامع خالد بن الوليد، أحد رموز المدينة. أما باب الدريب، باب هود، وباب تدمر، قلب المدينة ومركزها التجاري و أهم أحياء مخطط حلم حمص بغالبيتها السنّية، شهدت مجتمعة دمار ما يفوق 1200 مبنى، بما في ذلك 15 موقعاً لأسواق محلية.

مما يزيد الوضع سوءاً أنه منذ استعادة النظام السيطرة على هذه الأحياء، لم يُسمح لسكانها بالعودة لما تبقى من منازلهم سوى لفترات محدودة جداً ليجمعوا بعض ممتلكاتهم وحسب. في عام 2014 سمح لأهالي الحميدية والقصور والقرابيص بالعودة لمنازلهم، إلا أن الأمم المتحدة، وتحت إشراف النظام، بدأت بإعادة تأهيل حي الحميدية ذو الغالبية المسيحية، فقط؛ في حين تم استثناء أحياء أخرى. في عام 2015 أعلن النظام عبر قنوات إعلامه الرسمية أن إعادة إعمار مناطق المخالفات في حمص ستتم وفقاً لمخططات حلم حمص، وبموجب المرسوم 66 (الإشكالي بحد ذاته، كما سنرى لاحقاً) والذي سيقدم الإطار القانوني لعملية الإعمار هذه، الأمر الذي عزز الفرضية الطائفية والمناطقية والطبقية في إعادة بناء حمص وحلمها.

مقتلة البيوت: التهديم الممنهج

بين عامي 2012 و2013، اقتحم الجيش العربي السوري بالبلدوزرات والمتفجرات، أحياء سكنية كانت قد شهدت حراكاً ثورياً في كل من حماة ودمشق، قبل أن يسيطر عليها النظام معلناً انتهاء القتال. 7 أحياء كاملة، يعادل مجموع مساحتها 200 ملعب كرة قدم سُويت بالأرض، وهُجّر أهلها دون إنذار أو حتى تعويض. مسؤولو النظام صرحوا أن هذه الجهود جاءت في سياق مشاريع تطوير عمراني لإزالة المخالفات في المنطقة، حسبما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أجرت تحقيقاً حول عمليات التهديم الممنهج هذه، إلا أن قسماً كبيراً من سكان هذه المناطق كانوا يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لعقاراتهم، الأمر الذي يترك دافعاً وحيداً لعمليات التهديم هذه، أكده محافظ ريف دمشق حسين مخلوف الذي قال في مقابلة إعلامية له في تشرين الأول عام 2012 أن هذه العمليات «ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة».

حي القابون الدمشقي كان أحد هذه الأحياء. هُدم فيه ما يقارب 18 هكتاراً ضمن جولتين، الأولى وقعت عام 2012 على خلفية اشتباكات عنيفة بين النظام ومقاتلي المعارضة، وعقب هجمة شرسة شنتها قوات النظام على الحي واستعادت إثرها السيطرة عليه. استمرت عملية الهدم الأولى 50 يوماً، هُدم فيها 1250 متجراً و650 منزلاً كان يسكن كل واحد فيه عائلتين أو أكثر. أما الثانية فتمت عام 2013 دون أن توثق تفاصيلها.

منظمة هيومن رايتس ووتش خلصت إلى استحالة النظر في هذه العمليات على أنها هدف مشروع،ه حتى في سياق الحرب. فالبيوت التي هدمت بموجبها لم تكن أهدافاً عسكرية، لم تستخدم كمأوى للمقاتلين ولا للتخطيط للهجمات وشنّها ولا حتى لتخزين الذخائر والأسلحة. عمليات الهدم هذه لا يمكن أن تبرر إلا بأسباب استباقية أو عقابية لشريحة سكانية ينظر إليها النظام على أنها عنصر مهدد، شاذ عن النسيج الأوسع، لا بد من استئصاله لفرض التجانس. كل ما في الأمر أن المقتلة هنا كانت مقتلة للمنازل. حاربوا الناس في بيوتهم فاستأصلوهم.

وكما في حمص، أكّد فرضية الأورباسايد أن مجلس الوزراء والسلطات المحلية كانت قد حددت أجزاءً من القابون لإعادة الإعمار في نيسان عام 2018. هذه الأجزاء لم تشمل فقط مناطق تم تهديمها تعسفياً بين عامي 2012 و2013، بل شملت أيضاً مناطق أخرى استهدفها النظام في سلسلة جديدة من عمليات الهدم التي طالت ما يقارب 35 هكتاراً على طول الأوتوستراد الدولي بين عامي 2017 و2018، أي بعد اتفاق تهجير القابون الأخير في أيار عام 2017 حين تحول الحي إلى مدينة أشباح. ما يؤكد أن عمليات التهديم هذه لم تكن أداة عقاب في حرب فرض التجانس السياسي وحسب، بل جزءاً من مخطط أكبر لتسوية الأرض لمشاريع إعادة إعمار ستستثني أصحاب الأرض.

كان النظام قد أقفل الحيّ بشكل كامل عقب إفراغه من أهله. أبقى بعض أجزاءه محظورة تماماً عن الحركة، في حين سمح للسكان بالدخول المشروط لأجزاء أخرى شرط أن يتركوا هوياتهم الشخصية على الحواجز التي تحرسه، وأن يدفعوا رسوماً لدخولهم، وأن يخرجوا في نفس اليوم الذي يدخلون فيه. ويبدو أن «الكود» الذي يصنف الأحياء بين محظور ومشروط هو كود دوّار، تتبدل تصنيفات الأحياء ضمنه وفقاً لمعطيات لن يعرفها سوى مسؤولو النظام، فهم الوحيدون الذين يسمح لهم بالعمل في المنطقة.

إحدى اللواتي هُجّرن إلى إدلب ضمن اتفاق القابون روت أن أحد أقاربها استطاع الدخول إلى المنطقة (بفضل الرشوة) ليطمئن على منزلها -الذي كانت قد تركته سليماً واقفاً حين هُجّرت- بعد شهور من خروجها منه، وكان المنزل لا يزال على حاله. في العام الذي يليه، دخل قريبها مجدداً ليطمئن على المنزل ليجده ركاماً. لم تتلق صاحبة المنزل إشعاراً بالهدم، ولم تتلق تعويضاً رغم أن منزلها لم يكن ضمن مناطق المخالفات. على كل حال، لم يتذرع مسؤولو النظام هذه المرة بمشاريع التطوير العمراني لإزالة مناطق المخالفات كما فعلوا سابقاً. بل برروا عمليات الهدم الجديدة بضرورة تفجير الأنفاق التي خلفها «الإرهابيون» في المنطقة.

وبكل الأحوال، إن موضوع مناطق المخالفات بحدّ ذاته موضوع إشكالي في الحرب السورية، فقد تمت عسكرته واستخدامه سلطوياً هو الآخر. سياسات النظام تجاه مناطق المخالفات في بدايات الألفية كانت تتراوح بين «تسوية المخالفات وتحسينها»، و«تطويرها»، أي هدمها وإعادة بنائها. إلا أن الحرب، على ما يبدو، حسمت الأمر لصالح الخيار الثاني. لا تسويات في مناطق المخالفات أو تحديداً، لا تسويات في مناطق المخالفات ذات الغالبية السنية والتي احتضنت الثورة في إحدى مراحلها، وبالتالي احتضنت القسم الأكبر من التدمير والتهديم.

مقتلة البنى التحتية: حرمان المدينة

ليست حرب التجانس حرب تدمير وتهديم فقط، فهي أيضاً حرب تلاعب وإعادة ترتيب لشروط الحياة. حرب خبز وماء وكهرباء ودواء، وحرب شوارع وحواجز وحصار وفرض لأنماط الحركة، طوعت من خلالها شبكات البنى التحتية والمرافق والخدمات في معارك كرّ وفر قادها النظام، واستجابت لها الفصائل المسلحة.

حلب على سبيل المثال، المدينة التي قسّمتها خطوط التماس إلى قسمين منذ عام 2012، كانت قد أفرغت من ثلثي سكانها، الذين قارب عددهم الثلاثة ملايين قبل الحرب، بعد أن سيطر عليها النظام في النصف الثاني من عام 2016. دمر فيها ما يقارب نصف منازلها وأكثر من 80% من بنيتها التجارية وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة عام 2017. معظم هذا الدمار كان من نصيب ما صار يُعرف بحلب الشرقية، شطر المدينة الذي خرج عن سيطرة النظام، والذي تشكل بمعظمه من عشوائيات بناها مهاجرو الريف المهمشين الذين قصدوا المدينة بحثاً عن وضع اقتصادي أفضل، والذي قصده لاحقاً ناشطو المدينة هرباً من مناطق سيطرة النظام.

تفريغ حلب من سكانها لم يكن عشوائياً. إذ استهدف بدايةً جزء المدينة الذي ضم الشرائح الاقتصادية والسياسية غير المرغوب بها؛ وثانياً كان نتيجة عمل ممنهج لم يقتصر على التدمير العشوائي لمباني مناطقها الثائرة، بل استهدفها في مرافقها وخدماتها وبناها التحتية.

كانت حدود سيطرة مناطق النظام (أو ما يسمى حلب الغربية) لا تتجاوز 35% من أحياء المدينة مع بداية عام 2014. لكن المدينة كانت تغص بأكثر من 1450 حاجزاً، منها حوالي 1050 حاجزاً لقوات النظام، تتوزع على حدود خطوط الاشتباك وفي قلب مناطق سيطرته ضمن الأحياء السكنية. حواجز ثابتة وحواجز طيارة، لم تستخدم فقط كنقاط حماية لفرض حدود سيطرة النظام عسكرياً، بل استخدمت بشكل أساسي لفلترة الحركة ضمن مناطق سيطرته بحثاً عن الهويات ذات الانتماءات «المهدِّدة» أو «غير المتجانسة» ومن ثم استئصالها. على الطرف الآخر، كانت حواجز فصائل المعارضة الـ 400 تتركز بشكل رئيسي على خطوط الجبهات، وعلى طرق الإمداد الرئيسية، لا ضمن الحارات السكنية.

فصائل المعارضة طوعت شوارع حلب سلاحاً في حربها ضد النظام أيضاً. قد يكون المثال الأوضح على ذلك قطع خط الإمداد الرئيسي عن أحياء حلب الغربية بعد سيطرة الفصائل على خناصر بين شهري آب وتشرين أول عام 2013. وصل سعر ربطة الخبز في حلب الغربية إلى 150 ليرة سورية آنذاك، ثم عاد ليستقر على 15 ليرة، بعد الحملة العسكرية التي قادها النظام في تشرين الأول لفك ما سماه بالحصار، في وقت كان فيه سعر ربطة الخبز في حلب الشرقية يعادل تقريباً خمسة أضعاف هذا الرقم.

في المقابل، تعطلت نصف مخابز حلب الشرقية مع بداية عام 2014 معظمهم كان قد دُمّر بشكل ممنهج بفعل قصف النظام. في حين أن حلب الغربية لم يعطل فيها أي مخبز بفعل الحرب. حلب الشرقية شهدت مجازر طوابير الخبز التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش. أحد فرّاني باب الحديد شهد في تقرير المنظمة أنه في 21 آب عام 2012 كانت إحدى مروحيات النظام تحوم في المنطقة لساعات عند موعد فتح المخبز المسائي. كان أكثر من 200 شخص قد اصطفوا بانتظار دورهم في طابور الخبز عندما أسقطت المروحية قذيفتها قرب الفرن تاركة خلفها عشرات الجثث المغطاة بالطحين والغبار.

أيضاً، لم يصل حلب الشرقية، في ذاك الوقت، سوى ما يقارب 6 ساعات يومية من الكهرباء، سواء في الأحياء التي استهدفت فيها شبكات الكهرباء وبناها التحتية أو بقيت سليمة. وحلب الشرقية استُهدفت نقاطها الطبية بشكل ممنهج ومتكرر حتى لم يبق فيها سوى 24 مشفى أو مركزاً حسب إحصائيات الأمم المتحدة في آب 2016، كان منها عشر مراكز مغلقة ، لا يعمل فيها أي طبيب. مع نهاية عام 2016، كانت حلب الشرقية قد أفرغت من سكانها الذين حرموا سبل العيش فيها حتى لم يبق منهم سوى ما يقارب 325 ألفاً. هؤلاء هم من شهدوا الحصار الخانق، وواجهوا الحملة العسكرية الأعنف، قبل أن «يصالحهم» النظام ويهجرهم قسراً في طوابير طويلة من الباصات الخضراء التي راقبناها على مدى أيام، لتبقى حلب المدينة حكراً على من احتسبهم النظام جزءاً من سوريا المتجانسة.

عمليات إعادة التأهيل بدأت في حلب. حددت الأمم المتحدة قائمة المناطق التي تعد أولوية للبدء بالعمل من أجل تأمين عودة المهجرين، إلا أن النظام قاطعها مع قوائمه الخاصة لما حدده هو بمناطق الأولوية. تم بالنتيجة تحديد 8 مناطق باشرت الأمم المتحدة العمل في 3 منها ضمن مشروع تجريبي. تصريحات الأمم المتحدة حول سير العمل خلال عام 2017 تقول إن كافة أعمال صيانة المدارس والمراكز الطبية والخدمية استهدفت أحياءً تقع جميعها في حلب الغربية.

مقتلة الأرض والقانون: حرب الإعمار

جاءت تصريحات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واضحة بخصوص أن لا تمويل لإعادة إعمار سوريا حتى حصول «انتقال سياسي حقيقي» تحت رعاية الأمم المتحدة. ولكن لا يبدو أن النظام، حالياً على الأقل، يأبه بهذه التصريحات، فهو قد بدأ بالفعل إعادة الإعمار.

استخدم النظام هدفاً سهلاً للبدء: العشوائيات ومناطق المخالفات، حيث لا محاججات على مواضيع حقوق الملكية ضمن سياقات إعادة الاعمار. مشاريع تصاغ تحت عناوين التطوير العمراني، وتُسوّق كإعادة إعمار للبلد بوجه حداثي عالمي، فيه الكثير من الأبراج والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وصور لأطفال مبتسمين محمولين على أكتاف أهاليهم، المبتسمين بدورهم والمطمئنين. وجوه لا تشبه بالضرورة تلك الوجوه المتعبة الحائرة المغبرة التي شهدت المقتلات جميعاً. وجوه لأناس ستعيش وأخيراً في «غيتوهات» عمرانية خضراء مشرقة لا تشبه ما خارج أسوارها من شوارع مزدحمة قاحلة، تغص بمباني متهالكة رمادية قبيحة.

ماروتا سيتي، أو «مدينة السيادة» بالسريانية، اسم ذكي اختاره النظام «حامي الأقليات» لمشروع إعادة الإعمار الأول الذي يعيد من خلاله فرض سيادته على «مناطق الشغب». وضع بشار الأسد شخصياً حجره الأساس، ووضع من خلاله حجر الأساس لما سيكون عليه الوجه العمراني لسورياه المتجانسة.

ماروتا سيتي، مشروع يقام في قلب دمشق على أراضي بساتين الرازي، منطقة المخالفات التي ثارت يوماً ضد النظام، رغم أنها لم تخرج عن سيطرته بشكل كامل. تجاور المنطقة سفارات دمشق ووزاراتها وجامعتها وأحياءها السكنية والتجارية «الراقية». بساتين الرازي كانت أحد موقعين حددهما المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الذي يقدم الأسس والنواظم القانونية والمالية لمصادرة مناطق المخالفات، ومن ثم إعادة تطويرها من خلال استثمارات عقارية خاصة. أخليت منازل بساتين الرازي قسراً ثم هدمت، فيما ترك أهلها مع وعود بمنازل مؤقتة وتعويضات زهيدة بالكاد تغطي نفقات إيجاراتهم لأشهر قليلة في سوق دمشق العقاري المتضخم، وشروط إجرائية معقدة وصارمة تجعل من فرصهم في العودة إلى أراضيهم (التي ستصبح ماروتا سيتي) خياراً أقرب إلى المستحيل، حيث لن يتحمل نفقات العودة إلى أبراج هذه الأراضي سوى «نخبة» البلد الاقتصادية وأصحاب رؤوس أموالها.

فالمرسوم 66 الذي بدأ بمنطقتين تنظيميتين -ثم عُدّل ليشمل كافة المحافظات السورية- يحوّل ملاّك العقارات إلى ملاّك أسهم على الشيوع للمقاسم التنظيمية في المشاريع الجديدة. تُقيّم عقارات الملاّك وفق وضعها الراهن على شكل أسهم دون أن يشمل التقييم ارتفاع قيمة العقارات بسبب المضاربات الناتجة عن مشاريع التطوير العمراني التي تشملها. ثم تُقيّم المقاسم التنظيمية في المشاريع الجديدة وتُوزّع بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية. يتيح المرسوم لملاّك الأسهم أن يتداولوها فيما بينهم أو للغير، كلياً أو جزئياً، وفق 3 خيارات: أن يتخصصوا بالمقاسم، أو أن يساهموا في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، أو أن يبيعوا أسهمهم بالمزاد العلني. يخضع للخيار الثالث كل من لم يسعفه حظه بالقبول في الخيارين الأول والثاني، وذلك وفق «قرارات قطعية» تتخذها «السلطات المسؤولة» بما يحقق «مصلحة مالكي الأسهم».

ولأن قيمة المقاسم التنظيمية الجديدة للمشروع الماروتي العظيم ستفوق بأضعاف قيمة عقارات الوضع الراهن لبيوت بساتين الرازي المهترئة، لن تكون حصص أصحاب الحقوق في هذا المشروع كافية لأن يعودوا إلى منزل كريم فيه. لن يعود إلى منازل «أرض السيادة» سوى من يستطيع أن يدفع ثمن هذه العودة ويتماهى مع هويتها النيوليبرالية الحداثية التي ستعرف بها سوريا المتجانسة.

باشر النظام إذاً إعادة الإعمار بالمرسوم 66 للتعامل مع مناطق المخالفات ريثما تصاغ القوانين التي ستنظم عمليات متابعة تهديم ما تبقى من مناطق اللا مخالفات، وإعادة إعمارها دون أن يكون لحقوق ملكية أصحابها حجم يذكر.

صحيح أنه ليس للقانون مؤسسات تحميه في سوريا، إلا أن النظام كان واضحاً، في معركته لإعادة إنتاج نفسه محلياً ودولياً، أنه سيعيد إنتاج سوريا المتجانسة «بالقانون». قانون تعسفي، ظالم، مجحف، مسيّس، موجه لخدمة مصالحه ومحاسيبه. لا يهم، طالما أنه القانون!

وهكذا، منذ عام 2012، حين كنا لا نزال إلى حد كبير مشغولين بالاندهاش من هول المجازر التي ترتكب بحقنا بالسكاكين والسواطير والمدفعيات والبراميل والبلدوزرات والديناميت، غاب عنا أن ننظر إلى المجازر التي سترتكب بحقنا بالقوانين التي صدرت واحداً تلو الآخر دون ضجيج. القوانين التي ستضمن أن لا مكان لنا – نحن الغاضبون الذين عصينا المنظومة السياسية العسكرية للنظام، أو الذين لم نمتلك وجوهاً مبتسمة مطمئنة يمكن لها أن تتصدر دعايات الترويج للغيتوهات العمرانية الحديثة، ولم نمتلك حسابات بنكية أو استثمارات يمكنها أن تدفع ثمن العيش في هذه الغيتوهات- لا مكان لنا في سوريا التي يُعاد إنتاجها لكي تكون سوريا متجانسة. غاب عنا الأوربسايد الذي يحاك ضدنا.

قبل المرسوم 66، صدر القانون 63 عام 2012 لمصادرة «أملاك الإرهابيين». هذا القانون الذي يتبنى مفهوم النظام للإرهاب، ويجرم بالتالي شريحة كبيرة من معارضيه السياسيين وذويهم ومعارفهم، ويسلبهم ممتلكاتهم العقارية.

بعدها، ظهر المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الذي يسمح لمجالس الإدارة المحلية بإنشاء شركات قابضة مساهمة مغفلة خاصة، تدير ممتلكات المجالس العقارية دون ضرائب. بموجب هذا القانون تم تأسيس شركة دمشق الشام القابضة عام 2016 بقيمة 60 مليار ليرة سورية وبإدارة محافظ دمشق عادل العلبي. دمشق الشام القابضة تدير اليوم مشروع ماروتا سيتي من خلال شراكات عديدة تم توقيعها مع مجموعة من الشركات الأخرى العائدة لأصحاب رؤوس الأموال السورية الأشهر، أمثال رامي مخلوف وسامر الفوز ومازن الترزي، بمجموع رأس مال وصل إلى 380 مليار ليرة سورية.

ثم ظهر المرسوم التشريعي 11 لعام 2016 والذي يوقف العمل في السجلات العقارية المغلقة بسبب الحرب، بما في ذلك تلك التي في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، محيلاً التعاملات العقارية في هذه المناطق خلال كل هذه السنوات إلى مشاريع مخالفات. تلاه المرسوم التشريعي 12 لعام 2016 القاضي بأتمتة السجلات العقارية وفق متطلبات إجرائية صارمة لإثبات حقوق الملكية التي ستتم أتمتتها، ما يحرم أولئك الذين فقدوا أوراق ملكية عقاراتهم تحت ركام منازلهم أو خلال نزوحاتهم المتكررة من حقهم في إثبات ملكيتهم، ويضيّق على شريحة كبيرة ممن لا يستطيعون الوصول إلى مؤسسات النظام لتسجيل ملكياتهم، حتى لو لم يفقدوا أوراق ثبوت ملكيتها.

ثم جاء المرسوم رقم 3 لعام 2018 الذي يقضي بإزالة أنقاض المنازل المدمرة، أو التي يقتضي هدمها وفق تصنيفات النظام، بما فيها من عفش وأثاث وذكريات وأشلاء وجثث، أيضاً وفق إجراءات صارمة تقيد حق الناس في إثبات ملكياتهم أولاً ومن ثم الاعتراض أو جمع ممتلكاتهم من بين الركام.

آخر هذه القوانين وأكثرها تعقيداً وإشكالية كان القانون رقم 10 لعام 2018 والذي تم تعديله لاحقاً بالقانون رقم 42 لعام 2018 والذي بدأ من خلاله إعلان منطقة تلو الأخرى من مناطق إعادة الإعمار التي ستتظافر فيها كل المراسيم والقوانين السابقة للبدء بمشاريع «ماروتية» جديدة. القانون رقم 10 يعتبر تصعيداً ممنهجاً للمرسوم 66 خارج مناطق المخالفات، فهو يتيح لوحدات الإدارة المحلية تخصيص المناطق التي تراها مناسبة للبدء بمشاريع إعادة الإعمار وفق شروط إجرائية صارمة، تطلب من ملاك هذه المناطق ومستأجيرها إثبات حقوقهم العقارية فيها وإلا ستعود هذه العقارات لملكية الوحدات الإدارية، التي يمكنها بالتالي التصرف بها دون تعويض.

قد لا تبدو جملة القوانين والتشريعات هذه بحجم الضجيج الذي نحاول إثارته حولها للوهلة الأولى. فهي لا تختلف كثيراً عن العديد من التشريعات التي تصاغ في معظم بلاد العالم النامية منها والمتقدمة لتنفيذ مشاريع ما يسمى بالجنتريفيكيشن (gentrification) الذي يتم من خلاله استبدال طبقة ما بطبقة «أعلى» منها من خلال مشاريع تطوير عمراني نيوليبرالي تقتضي تغيير هوية المنطقة العمرانية والثقافية.

ولكن ضمن الواقع السياسي والاجتماعي الاقتصادي والمكاني في سوريا، تصبح هذه التشريعات أكثر تعقيداً من كونها هيكلية عمل لمشاريع تطوير عمراني نبوليبرالي تفضي إلى الـ «جنتريفيكشن».

فالبنية التشريعية التي سُنّت لتنظم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا تفرض إجراءات تنفيذية معقدة، تطلب -في أحسن الأحوال- الحضور الشخصي للمعنيين أو أحد أقاربهم أو الموكلين عنهم إلى مؤسسات النظام لإثبات ملكياتهم المهددة وفقاً لهذه المشاريع من خلال الأوراق الثبوتية القانونية المتعارف عليها، وذلك ضمن مهل زمنية محدودة جداً. في هذا الأمر إشكاليتين رئيسيتين:

أولاً، 11 مليون سوري هم اليوم لاجئون أو نازحون داخليون، لا يستطيعون بالضرورة التقدم لإثبات ملكياتهم وفقاً للشروط المطروحة لأسباب لوجستية بحتة، 9% منهم فقط يمتلكون الأوراق الثبوتية الرسمية التي تخوّلهم التقدم لتثبيت ملكياتهم. إضافة إلى هذا، معظم المهجرين من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام (وبالتالي التي تعرضت للدمار الأكبر، والتي ستشمل بمشاريع إعادة الإعمار بشكل أوسع) لن يستطيعوا غالباً الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لاستكمال إثبات ملكياتهم. هذا إضافة إلى مئات آلاف المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرياً في السجون، والذين لن يتمكنوا من التقدم لا شخصياً ولا من خلال أحد الأقارب أو الموكلين. وبالتالي فإن الواقع السياسي والأمني في البلد يجعل من جملة القوانين هذه وسيلة واضحة لتجريد ما يقارب نصف سكان سوريا من ممتلكاتهم بشكل «قانوني»، ولأسباب لوجستية بحتة.

الإشكالية الثانية هي أن جملة القوانين هذه تتعامل مع موضوع الحقوق في مشاريع إعادة الإعمار وفق ثنائية (مخالفات/ نظامي) أي أنها تنطلق أساساً من مفهوم تقليدي لا يقيم وزناً لنظم التملك العرفية المحلية في التعاطي مع موضوع حقوق الملكية. ما يعادل نصف الأراضي السورية فقط كان مسجلاً قبل الحرب، عدا عن أن إيقاف العمل في قسم كبير من السجلات العقارية فاقم هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، مفهوم المخالفات مفهوم شائك في السياق السوري، وغالباً ما يتم قياسه وفقاً لضوابط البناء والأسس التخطيطية التي تفرضها نظم التخطيط الرسمية، إلى جانب موضوع أوراق الملكية. أي أن قسماً كبيراً ممن قد يعرَّفُون كسكان مخالفات يمتلكون في الحقيقة الأوراق الثبوتية لأراضيهم، لكن ليس بالضرورة لمنازلهم التي تم بناؤها بدون ترخيص أو بما يخالف ضابطة البناء واستعمالات الأراضي.

من هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع ظاهرة مناطق المخالفات والعشوائيات وفق السياسات العمرانية التقليدية لمؤسسات التخطيط الرسمية في سوريا، والتي كانت بحد ذاتها أحد أهم محفزات نشوء هذه الظاهرة من حيث كونها سياسات غير مرنة، تعمل وفق ضوابط وأسس غير قادرة على التجاوب مع حاجات الناس العمرانية واحتواء متغيرات الواقع من ضغط سكاني متزايد وعمليات تمدن سريعة. وبالتالي فإن النظر إلى مواضيع الحقوق ضمن عمليات إعادة الإعمار من المنظور الضيق لمفهوم المخالفات سيحرم شريحة واسعة من السكان من حقوقهم في أراضيهم ومنازلهم.

من هنا، يمكن القول أن البنية التشريعية التي سنّها النظام لضبط عمليات إعادة الإعمار هي بنية إقصائية تمييزية ظالمة، تحاول شرعنة الانتهاكات والممارسات العمرانية المجحفة التي قادها النظام في مقتلات عمرانية كثيرة. وهي الخطوة الأدق في استراتيجيته الممنهجة لهندسة سوريا المتجانسة، المبنية على مصالحه السياسية والاقتصادية. سوريا التي فاز بها رجال الأعمال المحاسيب، يتصافحون أمام مخططات المشاريع، فيما يُشطب الآلاف عن الخرائط ويعاد تدوير ركام بيوتهم وفق صفقات عقارية تؤسس لجغرافيا جديدة.

*****

1. فيلسوف أميركي ماركسي وأستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيتي في نيويورك حيث درس الفلسفة السياسية والعمران.

سوسن أبو زين الدين: مهندسة معمارية سورية ممارسة في التنمية العمرانية. ماجستير في تخطيط التنمية العمرانية من «وحدة تخطيط التنمية» في كلية لندن الجامعية UCL، ودبلوم دراسات عليا من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية في جامعة إيراسموس روتردام، بكالوريوس في العمارة من جامعة حلب. عملت في مجالات التنمية المحلية والدولية والأبحاث مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية ومنظمات غير حكومية دولية وسورية. وهي مؤسِسة مشاركة لمبادرة «سكن للمجتمعات الإسكانية» واستديو «قباء»، اللذين تعمل من خلالهما على مواجهة التحديات العمرانية المتعلقة بالصراع في سوريا عن طريق ممارسات محلية بديلة.

التراث العمراني وإعادة الإعمار/ ي.ب

في الفترة بين 2015 و2016، قام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعملية تدمير ممنهج لمعالم مدينة تدمر الأثرية. طال الدمار معبدَي بِل وبعل شمين والمقابر البرجية وقوس النصر، بالإضافة إلى الواجهة الداخلية للمسرح الروماني. باختصار، تم تدمير كل ما يرمز للمدينة ويميّزها. لم تكن حادثة تدمر هي الأولى من نوعها من حيث استهداف المواقع التاريخية والأثرية في سوريا، إلا أنها تركت الأثر الأكبر في ذاكرة السوريين.

صدر بيان عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) يصف عملية تدمير آثار تدمر بـ«التطهير الثقافي» (cultural cleansing)، الأمر الذي شكل نقلة نوعية في توصيف الجرائم ضد التراث العمراني، حيث لا يخفى على أحد الارتباط المعنوي بين هذا المصطلح ومصطلح التطهير العرقي (ethnic cleansing) الذي يستخدم للدلالة على جرائم الحرب التي تستهدف جماعة ذات خلفية عرقية معينة بغية تهجيرها من مكان ما أو إلغاء وجودها كلياً بحجة الحفاظ على التجانس العرقي لهذا المكان. كان وصف اليونسكو لعمليات داعش في تدمر على أنها تطهير ثقافي محاولة للضغط على المجتمع الدولي لإدراج الجرائم ضد التراث الثقافي تحت مظلة جرائم الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ اجراءات عملية وأكثر جدية لحماية هذه الأماكن.

تبدو قراءة ما سبق طبيعية ومتوقعة، فالجميع يعلم أهمية مواقع التراث الثقافي ولا حاجة لسرد ذلك حالياً. إلا أن مجموعة من الإشكاليات تبدأ بالظهور عند قراءة ما سبق في سياق الحرب السورية. في هذا السياق، كان من الصعوبة بمكان تجنّب المقارنة بين تدمر والمدن السورية الأخرى. تقدم هذه المقارنة – مقصودة كانت أم غير مقصودة – تجسيداً أوضح لجدلية العلاقة ما بين الماضي والحاضر، التقليدي والحديث، والتاريخي وغير التاريخي. عند مناقشة هذه الثنائيات، غالباً ما نقوم بتعريف أنفسنا والعالم المحيط بنا من خلال الانتماء إلى أحد الطرفين دون الآخر، إلا أنه بالتدقيق في طبيعة هذه العلاقة نجد أن المسافة الفاصلة بين طرفي الثنائية غير موجودة، أو صعبة الإدراك في أحسن أحوالها.

ممارسة مجتمعية أم حركة نخبوية؟

تَظهر الإشكالية الأولى في إدانة منظمات العناية بالتراث الثقافي للدمار الحاصل في تدمر وعدد من المواقع التاريخية دوناً عن غيرها من المدن والبلدات السورية، الأمر الذي يؤكد على المسافة بين التاريخي، المهم؛ وغير التاريخي الأقل أهمية. إن هذه الإشكالية لم تقتصر فقط على توصيف الدمار بل تجاوزته لتشكل الأساس لأي عملية إعادة إعمار.

تعود هذه النظرة التفريقية – إن صح القول – في فهم النسيج العمراني في جذورها إلى أساس ونشأة حركة الحفاظ المعماري (Architectural Conservation) التي تشكل في وقتنا الحالي القاعدة النظرية الجامعة لجميع النشاطات المتعلقة، بالتراث، كالترميم والتأهيل والإصلاح وأيضا إعادة الإعمار.

ولدت حركة الحفاظ المعماري في أوروبا في بداية القرن الثامن عشر، وتشربت وعكست قيم المناخ الثقافي السائد حينها، فتأثرت بمبادئ عصر المنطق (age of reason) والثورة السياسية في فرنسا والصناعية في انكلترا. في ذلك الوقت، تم تعريف التراث من منظار مادي بحت يقوم على الوقائع الحسية فقط، وهو ما تأثر بأفكار جمعيات الآثاريين (antiquarian societies). وبالتالي فإن القيمة التاريخية والجمالية لأي مكان شكلت المحدِّد الأبرز لقيمته الثقافية وسيطرت على تعريفنا للتراث العمراني وفهمه حتى وقتنا الحالي.

عند الرجوع إلى المواثيق الخاصة بنظرية الحفاظ المعماري، دائماً ما نتوقف عند القاعدة الناظمة لهذه النظرية وهي حماية الأهمية الثقافية (statement of cultural significance) لمبنى أو موقع معين. فعلى سبيل المثال عرف ميثاق بورا (Burra Charter) لعام 1999 الحفاظ المعماري بأنه عملية الاعتناء بمكان معين بغرض حماية أهميته الثقافية والحفاظ عليها. يقترح هذا التعريف أنه، لكي نحمي مكاناً ما، لا بد أن تكون له أهمية ثقافية معينة تميزه عن غيره من الأماكن. لكن ما الذي يعرّف الأهمية الثقافية، وكيف يمكن قياسها؟ قادت هذه الأسئلة إلى تطوير نظام لتقييم الأماكن، الأمر الذي نقل حماية وحفظ مبنى أو موقع ما من فعل تقليدي واستجابة طبيعية لتدهور حالته الفيزيائية إلى فعل ممنهج وحركة ثقافية ذات بعد نخبوي تستند على أفكار روادها. أحد هؤلاء الرواد كان وليام موريس (William Morris)، والذي رأى أن قرار حماية مبنى معين لا بد أن يتخذه أناس ذوو خلفية ثقافية وفنية. شكلت هذه العقلية الانتقائية حجر الأساس لحركة الحفاظ المعماري، ناقلةً قرار حماية وترميم البيئة المبنية من مالكي المكان وقاطنيه إلى الجهات الرسمية.

إن اعتماد الانتقائية في حركة الحفاظ المعماري، واحتكار قرار الحفاظ بيد قلة نخبوية، أدى إلى تحييد السكان في عملية الترميم وإعادة البناء، وإلى سلب حقهم الطبيعي في إدارة بيئتهم العمرانية وصنع القرار الخاص بها. كما أدى إلى فصل الارتباط العضوي ما بين المبنى وساكنه، وإلى كسر عفوية وسلاسة النمو الطبيعي للمدن. ففي تدمر، نجد أن المدينة شهدت الكثير من التغيرات العمرانية والمعمارية التي عكست المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السائد في كل فترة زمنية، فمعبد بِل تغير استخدامه إلى كنيسة خلال القرن الخامس، ثم تحول إلى جامع في القرن الثاني عشر، وأخيراً إلى قرية تؤوي المئات في القرنين الثامن والتاسع عشر، قبل أن يتحول إلى صرح تاريخي ومَعلَم سياحي. كما أن آثار المدينة وأحجارها أُعيد تدويرها واستخدامها بشكل عفوي حسبما دعت حاجة ساكنيها، فاكتسبت قيمتها من خلال توظيفها لخدمة الأهالي.

من جهة أخرى، هل يمكن اعتبار أية عملية تدمير للمواقع التاريخية كجريمة ضد الإنسانية وعملية تطهير ثقافي؟ ماذا عن التدمير المنفذ بأداة الحفاظ المعماري نفسه؟ بالعودة إلى حالة تدمر، وبالتركيز على معبد بِل وتتبّع تاريخه، نجد أن المعبد كان قد تعرض للعديد من عمليات التغيير في بنيته المعمارية والوظيفية. لعل أكبر هذه التغييرات وأكثرها قسوة كانت على يد الآثاريين الفرنسيين مطلع القرن العشرين، عندما احتضنت جدران المعبد آخر قرية تدمرية مبنية من الطوب الطيني على الطراز العثماني. في ذلك الوقت، سعى الآثاريون الفرنسيون إلى الحفاظ على ما اعتقدوا أنه يمثل وحدة الطراز المعماري (unity of style) متأثرين بأفكار المعماري فيوليه لو دوك (Viollet-le-Duc)، فاعتبروا أن القرية اعتداء على حرم المعبد. وهكذا قاموا بهدمها وتهجير أهلها إلى قرية مستحدثة خارج حدود المدينة الأثرية، الأمر الذي أدى لتحويل تدمر، وللمرة الأولى في تاريخها، من مدينة مأهولة يعيش قاطنوها داخل أبنيتها وبتناغم مع آثارها إلى متحف عمراني وأطلال خالية من الحياة. في هذا المثال نجد أن الحفاظ المعماري تحول من أداة حماية إلى أداة تدمير للمكان وتهجير لأهله.

هل التراث تاريخ فقط؟

تقودنا العلاقة الهرمية بين إعادة الإعمار وحركة الحفاظ العمراني من جهة، والطبيعة المادية والانتقائية التي تحكم نظرتنا للبيئة العمرانية من جهة أخرى، إلى الإشكالية الثانية.

فمنذ الأيام الأولى للحديث عن إعادة الإعمار، تم تصنيف النسيج العمراني المستهدف إلى نسيج تاريخي وآخر غير تاريخي. حظي الأول باهتمام المجتمع الدولي والمؤسسات والجهات الحكومية وأيضاً عامة الناس، فالجميع اتفق على ضرورة الاعتناء بالمواقع الأثرية في تدمر وحلب وحمص. وانهالت الدراسات والمقترحات من جميع المكاتب والهيئات المختصة، ودارت النقاشات واحتدّت حول الطريقة الأمثل لإعادة الإعمار، والتي يمكن تبسيطها بين مقترحين: ترك الآثار المدمرة شاهدة على ما حصل، أو إعادة بنائها كصورة عن حالتها قبل الدمار. لم يقدم المقترحان أي جديد في النظرة إلى المواقع التاريخية، حيث تمت مقاربتها من منظار طوباوي ومادي، وكأنها قطع أثرية تحتاج إلى الإصلاح. لست هنا بصدد مناقشة تعقيدات إعادة إعمار المناطق التاريخية، لكن لا بد من استخدامها للإضاءة على نوعية الاهتمام التي حظيت به تلك المناطق بالمقارنة مع المناطق غير التاريخية.

في الطرف الآخر، تم تسليم ملف المناطق غير التاريخية، وخاصة المناطق الفقيرة وغير المنظمة، إلى شركات التطوير العقاري المستحدثة على عجل من قبل البلديات وأصحاب النفوذ والمال. وتم استصدار عدد من المراسيم والقوانين لتوفير الخلفية القانونية لأية مشاريع مقترحة. تحمّست بعض المكاتب والشركات الهندسية المحلية والإقليمية لتقديم المقترحات العمرانية، وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بتصورات مستقبلية لمناطق مثل تنظيم خلف الرازي غرب دمشق. تعاملت المقترحات المقدمة مع المناطق المتضررة كمساحات خالية من الأرض، يصول فيها المخططون ويجولون دون ضوابط أو حدود، ويمسحون المعالم المكانية لهذه المناطق كأنها لم توجد أصلاً. قدمت المقترحات الجديدة صوراً معمارية وعمرانية مستمدة من عمارة ما بعد الحداثة الخليجية (عمارة دول الخليج العربي في تسعينيات القرن العشرين وحتى وقتنا الحالي)، والتي ربما تخدع العين الغرّة وترسم سراباً لمدينة حديثة تنبثق من ركام الحرب. إلا أن تطبيق هذه المخططات، إن حدث، سيجعل من عودة الأهالي إلى أحيائهم بحكم المستحيل، بل إن مفهوم العودة هنا يصعب تخيله، فإلى أين تكون العودة، ولا منزل ولا حارة ولا دكان يُستدَل به؟ والعودة إن حصلت فستكون لمكان غريب بلا ذاكرة.

سواء كعملية تطوير عقاري أو كعملية حفاظ معماري، يتم النظر إلى إعادة الإعمار كعملية مادية بحتة، بلا أي بعد سياسي أو اجتماعي، وتتحول من وسيلة لتثبيت المصالحة والسلم الأهلي إلى جزء من الصراع نفسه.

إن الهدف من طرح الإشكالية السابقة هو الإضاءة على أهمية أي مكان، بغض النظر عن عمره أو قيمته المادية، فحتى في حال تصنيف الأماكن إلى مهم وغير مهم فإن هذه المفاضلة تقوم على طرفين لا يمكن إدراك أحدهما دون وجود الآخر. وبالتالي، حتى من وجهة نظر انتقائية تصبح كل الأماكن مهمة. هنا لا بد من التمييز بين المكان والفضاء، فالمكان بالتعريف هو فضاء ذو معنى، والمعنى يُكتسب من خلال التفاعل بين الناس والفراغ، وهو التفاعل الذي يحتاج إلى حيز زماني – بالإضافة إلى حيزه المكاني – كي يتحقق. بعض الأماكن لها أثر جمعي وتلمس حياة عدد كبير من الناس، كالمدارس والساحات العامة والأسواق؛ وبعض الأماكن لها أثر فردي كالمنازل، وبتفاعل هذه الأماكن مع بعضها البعض تتكون بيئتنا العمرانية وترتبط بها ذكرياتنا.

من جهة أخرى فإن إدراكنا للقيم غير الحسية، كالأثر الاجتماعي أو السياسي والقيمة الرمزية لمكان ما نتيجة ارتباطه بذكرى معينة، أدى إلى الدعوة إلى إدراج مجموعة من الأبنية والمواقع تحت مظلة التراث الثقافي رغم افتقارها للبعد التاريخي، الأمر الذي أدى لاحقاً لظهور مفهوم التراث الحديث. تظهر إشكالية الزمن لدى التمعن في معنى هذا التعبير، فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن نقيّم التراث الحديث؟ ومتى يمكن إطلاق تعبير «تراث» على عمل ما؟ فالإرث بالتعريف هو القيمة التي تُمرَّر من جيل مضى إلى جيل حاضر. لكن كيف يمكن أن نقيّم تراث جيل لم يمضِ، كعمل فنان لم يمت أو كتقاليد مجتمع ما زال قائماً؟ أين يمكن رسم الخط ما بين الماضي والحاضر، وما بين التقليدي والحديث، وهل يجب أن نرسمه في بادئ الامر؟ حاولَت كل من منظمة البيئة التاريخية في اسكتلندا وإنكلترا الإجابة على هذه الأسئلة من خلال تحديد إطار زمني يتم من خلاله تقييم عمل ما، أي في حال تجاوزه لعمر معين لا يقل عن الثلاثين عاماً، بينما حُدّد الإطار الزمني في كندا بأربعين عاماً.

أمام هذا المنطق المتضارب في فهم التراث الثقافي، يمكننا المجادلة بأن محاولات تقييم التراث العمراني وغير العمراني لم تستطع حتى الآن الوصول إلى صيغة منطقية محددة يمكن من خلالها البت بأهمية مكان ما. كل مكان – بغض النظر عن قيمته التاريخية أو الفنية – يحمل قيمة معنوية معينة. ولا يمكن إنتاج هذه القيمة بشكل مادي فقط، إنما تنمو وتتطور من خلال إشغال شخص أو جماعة لهذا المكان، كما أن إدراكنا لها يختلف باختلاف موقعنا من المكان كمستخدمين له أو كمراقبين. فالمكان كمفهوم يتوسط بين عالمين، فيزيائي، ملموس ومادي من جهة؛ ومجرّد، مُدرَك وروحي من جهة أخرى.

عن أية «إعادة» نتحدث؟

إن لمناقشة ما سبق أهمية بالغة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن إعادة الإعمار في سوريا، الأمر الذي يطرح الإشكالية الثالثة. فالجميع يعلم أنه عادةً ما يُعوَّل على إعادة الإعمار كأداة لترسيخ المصالحة والسلم بعد أي نزاع أو حرب. وإذا ما تغاضينا عن العيوب الكبيرة التي تشوب الرؤية الحالية لإعادة الإعمار في سوريا، أي افتقارها للبعد السياسي والاجتماعي المستند إلى مرحلة عدالة انتقالية وصلح اجتماعي، وحاولنا فقط التركيز على بعدها التقني، سنصطدم أيضاً بمجموعة من الجدران التي تمهد لمرحلة أعمق وأطول من النزاع والصراع والمظالم.

على سبيل المثال، بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على نهاية حرب البلقان، لم تستطع إعادة الإعمار تحقيق أي مصالحة حقيقية. فباستثناء رمزية إعادة بناء وسط مدينة موستر، لم يتم إحراز أي إنجاز على مستوى التسوية الأهلية والاجتماعية هناك. في مثال آخر، والذي قد يكون الأقرب إلى الحالة السورية، نجد أن إعادة إعمار بيروت قامت بترسيخ الانقسام في المجتمع اللبناني، بل وعززتها مكانياً من خلال رسم حدود واضحة بين شرق المدينة المسيحي وغربها المسلم. فبعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989، قامت الطبقة السياسية الحاكمة، والمشكَّلة بأغلبها من أمراء الحرب نفسهم، باستعجال إعادة الإعمار للالتفاف على عملية المصالحة الحقيقية. ففي ذلك الوقت لم تكن نهاية المعارك تعني نهاية الحرب. وقد عكست إعادة اعمار بيروت المناخ السياسي في لبنان القائم على المحاصصة، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات (القطاع الجنوبي، القطاع الشمالي، ووسط بيروت التجاري)، ليتولى القطاع الخاص الجزء الأكبر من عملية التخطيط والتنفيذ، وهو ما حيّد دور أهالي المدينة في المساهمة في إعادة بناءها. شكّل وسط بيروت التجاري المنطقة الأكثر حساسية نتيجة موقعه الجغرافي ودوره الأساسي كجامع لمختلف طبقات وأطياف المجتمع البيروتي واللبناني، وأيضاً لدوره الاقتصادي. عكست خطة إعمار وسط بيروت رؤية رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في تحويل الوسط التجاري إلى مركز اقتصادي ومالي في الشرق الأوسط. وقد أدى تطبيق هذه الخطة إلى إعادة رسم حدود الملكية، في منافسة غير عادلة بين الملاك الصغار وشركات التطوير العقاري، كما أدى إلى تغيير واقع المكان ودوره في الذاكرة البيروتية وتحويله من ملتقى شعبي إلى كانتون مالي نخبوي. يمكن القول إن إعادة إعمار وسط بيروت قامت – بشكل متعمد أو غير متعمد – بإعادة إنتاج «صورة» المدينة وليس المدينة نفسها، وذلك بالتركيز على العامل البصري وباستخدام العمارة والتخطيط المديني كأداة لرسم الواقع المادي الجديد للمكان. إن التحول السريع في المشهد العمراني للمدينة حرم أهالي بيروت من فرصة تكوين أي ارتباط معنوي مع المنتج العمراني المستحدث، وما يزال البيارتة يتحدثون عن الوسط التجاري وأسواق بيروت الغائبة، والتي كانت هناك يوماً ما.

على الرغم من التطور الحاصل في فهم نظرية الحفاظ المعماري، والأهمية المتزايدة المعطاة للتراث غير المحسوس، إلا أن هذا التطور لمّا ينعكس على مفهوم إعادة الإعمار، والذي تعرّفه حركة الحفاظ المعماري على أنه عملية إعادة المكان إلى صورته الأصلية مع التمييز بين الأصل والإضافة. يتناول هذا التعريف الصورة المادية والمحسوسة للمكان دون أي إشارة إلى قيمته المعنوية أو الاجتماعية. فما الغرض من إعادة بناء صورة مكان ما دون بناء العلاقة التي تربطه مع قاطنيه؟ تسمى هذه الإشكالية مشكلة الفراغ (problem of space)، وهي تناقش كيفية الربط ما بين المكان كبعد فيزيائي وملموس وما بين المجتمع كبعد مجرد. تطرح مناقشة إعادة الإعمار من هذه الزاوية سؤالاً عن كيف يمكن لإعادة الإعمار أن تقوم بإعادة إنتاج القيمة المعنوية للمكان المدمّر.

*****

ي.ب: مهندس معماري سوري. باحث في مجال تاريخ العمارة.

تفييش، تفتيش، تعفيش/ تميم إمام

في تشرين الأول 2007، أعلنت الحكومة البريطانية عن تطبيق برمجية هي الأولى من نوعها، تقوم على التحقق من الأشخاص الداخلين إلى أراضيها بشكل أوتوماتيكي عبر ما يُسمى بـ«الحدود الإلكترونية». بُنيت هذه البرمجية على خوازرميات رياضية معقدة، تعتمد البحث العميق أو «التنجيم» في بيانات الأشخاص على الإنترنت بهدف البحث عن أية شبهة أو سبب للشك في الداخلين عبر هذه الحدود. هذه الاستراتيجية، التي اندفعت كثير من الدول بعد ذلك لاتباعها، وُصفت بأنها «اعتماد على أحداث الماضي لتفادي الأخطار المحتملة التي قد تأتي مع الوافدين إلى هذه الحدود في المستقبل». تعتمد هذه البرمجية بشكل أساسي على سلوك الأفراد وبصماتهم الإلكترونية المسجلة على الإنترنت، والمجالات التي نشطوا فيها، وما إذا كانت لهم سوابق إجرامية أم لا. فالداخل إلى هذه الحدود غير موجود على نظامها أو في سجلّاتها، وبالتالي يجب التأكد منه بالطريقة المذكورة.

وهكذا، ليس غريباً ما يحدث في سوريا منذ 2011، إذ يمكن القول إن الحدود والحواجز في سوريا تقوم بالعمل نفسه مع فارق بسيط: أن نظام البحث لا يكترث بمن هو جديد، بل يركز بحثه في بيانات السوريين الموجودين مسبقاً في سجلاته، ويفتش فيما إذا كانت تحوم حولهم شبهة الاضطلاع بنشاط سياسي. تعتمد السجلات الأمنية منذ عقود على استخباراتها في تحديث قوائمها وتوزيعها على نظامها الداخلي، الذي تتشاركه على كافة الحدود الخارجية، والتي ما لبثت أن تمدّدت إلى الداخل لتفصل بين المدن والبلدات بعد انطلاق الثورة السورية على هيئة حواجز عسكرية.

يعود تاريخ الدولة الأمنية في سوريا إلى الخمسينات. ابتدأه رئيس المخابرات آنذاك عبد الحميد السراج، عندما نظم جهازي الشرطة والأمن، اللذين أصبحا أساس الدولة البوليسية في سوريا. مع مرور الوقت، وصولاً إلى استلام الأسد للسلطة، تطورت الأجهزة الأمنية وتعدّدت، ومُنحت صلاحيات واسعة وأذرعاً متطاولة تتدخل في جميع جوانب الحياة للسيطرة عليها والتحكم بمفاتيحها. فقد تم تقسيم المدن مناطقياً بين الأفرع الأمنية، فيما سيطرت الفرق العسكرية على المناطق خارجها. فمثلاً، عند الحديث عن دمشق، يمكن القول أن الفرع المسمى «فرع الخطيب» سيطر على شارع بغداد والقصاع، وأصبح يتحكم في كل شاردة وواردة فيهما، وأضحت تلك المناطق تتبع لأوامره وتتحرك تحت عيونه المزروعة في الأكشاك ومخبريه الذين في الشوارع. وكذلك الأمر بالنسبة لما عُرف بـ«فرع فلسطين» لاحقاً، التابع لجهاز الأمن العسكري، عندما سيطر على المناطق الواصلة من دوار المطار إلى مخيم اليرموك، مروراً بالزاهرة والصناعة والطبالة.

أدى ذلك التقسيم إلى تفرّد وسيادة الأفرع الأمنية، كلٌّ في منطقته، على مبدأ «فرّق تسد»، ليتغلغل كل منها في الحياة اليومية للسوريين، ويشترط عليهم طلب الموافقات الأمنية لكل نشاط تجاري أو صناعي، حتى على صعيد استئجار منزل أو محل أو فتح بسطة لبيع الدخان. ذلك التقسيم المساحي للسلطة بين الأجهزة الامنية وفروعها، تجسّد بعد الثورة في الظهور العلني لحواجز أمنية يمتزج فيها العسكري بالمدني – كلٌّ على أرضه أيضاً – خلال الحياة اليومية، على الطرقات والطرق السريعة، وفي أبنية الدولة وعلى أبواب مؤسساتها.

مدينة دمشق، التي ستكون موضع تركيز هذا المقال، شهدت حضوراً عسكرياً كثيفاً، وتأثرت أنماط الحياة والسكن في أبنيتها والتنقل والحركة في شوارعها. من هنا يحاول هذا المقال فهم ما قد تتسبّب به الحواجز، المتمثلة ببعض السواتر الإسمنتية والجنود المسلحين، من تأثير على البيئة العمرانية والحياة المدينية. وسيستعرض أولاً تاريخ الحواجز وسبب نشوئها، بالتركيز على مدينة دمشق كونها «الأكثر أمناً»، وكوني عشت فيها طوال فترة دراستي الجامعية.

الحواجز كإعلان حرب

بعد الشهر السادس من الثورة، بدأ تشكيل وتنظيم كتائب الجيش الحر، والتي أدت شيئاً فشيئاً إلى خروج عدد من المناطق والمدن السورية عن سيطرة النظام. انتشرت المظاهرات في بعض أحياء العاصمة، واندفع النظام إلى حماية مناطق سيطرته عبر تعزيز حضوره الأمني والعسكري داخل المدينة وحولها. بدايةً، فرض النظام وجوده في شوارع المدينة بالدوريات الأمنية المؤقتة (الطيارة) التي كانت تعترض الطريق لساعات معينة باليوم، خصوصاً على الطرق المؤدّية إلى المدن والبلدات الثائرة، كالطريق الواصل إلى داريا بعد كفرسوسة، أو على طريق برزة، أو عند مداخل حي الميدان وأبو حبل. وكان ذلك الحضور أكثف بعد مظاهرات أيام الجمعة أو بعد تشييع الجثامين. ثم ما لبثت هذه الحواجز الطيارة أن استُبدلت بعد فترة بمتاريس ترابية أو إسمنتية وعدد من عناصر الأمن أو الجيش المتمركزين بقربها بصفة دائمة، وهو ما أصبح يسمى بالحاجز.

انطلقت كل تلك الحواجز، الطيارة منها والثابتة، من وظيفة رئيسية هي إيجاد المطلوبين للأفرع الأمنية عبر «تفييش» الهوية، أي مسح الباركود الموجود على بطاقة الهوية، والتي يُعاقب بشدة من يفقدها أو ينساها. ثم بعد تدخل الجيش في المعركة وبدء كثير من الشبان بالتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية امتدت عملية البحث لتشمل إيجاد المطلوبين لهذه الخدمة. ثم ما لبثت وظيفة الحواجز أن تطورت، لتضيف التفتيش الدقيق لكل ما يمر من خلالها عبر الأجهزة الكاشفة للأسلحة والمواد الكيميائية والأدوية؛ أو لتمنع الحركة بشكل كامل عن منطقة معينة، أو تسمح بالمرور المشروط لبعض الناس وبعض حاجيّاتهم وفقاً لجنسهم وعمرهم. وكل ذلك يعتمد بشكل أساسي على طبيعة المنطقة الأمنية ونشاطها الثوري، وما يستتبع ذلك من تعليمات أمنية.

إن التحرك بين المناطق السورية محكومٌ بالطبيعة الأمنية لهذه المناطق ونوع الحواجز الموجودة فيها، سواء كانت تلك المناطق تحت سيطرة النظام أم خارجها. أصبح كل وجود عسكري جديد بعد 2011، سواء كان حائطاً إسمنتياً أم مجموعة من الجنود، يسميه السوريون حاجزاً، فلا يسعهم التمييز بين هذا الحاجز أو ذاك سوى بتبعيته لفرع أمني ما أو لضابطٍ معروف بقيادته لهذه المنطقة. ولكن عند النظر لما تسببه هذه الحواجز من عرقلة للحركة في المدينة من الناحية العمرانية، ولعواقب تلك العرقلة على الحياة المدينية، يمكن تصنيف الحواجز العسكرية مجازياً ضمن ثلاثة أنواع: حواجز مفتوحة؛ حواجز مغلقة؛ وحواجز نصف مغلقة. يتغير تصنيف كلّ حاجز بتغير الزمن، ويتعلق بتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة التي يقع فيها، وهو ما يمكن اعتباره بديهياً للسوريين المتابعين للواقع الأمني اليومي والمُعايِشين لنتائجه. ولكن هذا التصنيف سيساعد في تبسيط وفهم الحياة المدينية، وكيف كانت طبيعتها مشروطة بهذه الحواجز وأسباب إنشائها. ولهذا قد تكون الأمثلة تبسيطاً لحالات أكثر تعقيداً، أو قد تُغفِل بعضاً من جوانب الأثر الأكبر لهذه الحواجز.

لو بدأنا بالحواجز المغلقة، فهي بالتعريف جدران إسمنتية أو أهرام ترابية تُقام حول منطقة معينة بقصد فرض الحصار عليها، وتَمنعُ أي تفاعل بينها وبين محيطها، بما في ذلك خروج المدنيين المقيمين في فضائها منها أو دخول آخرين إليها. وعلى المدنيين داخلها أو خارجها أن يتجنبوا التّماس مع الحواجز المغلقة كلياً، لأنهم قد يتعرضون للقنص أو للاعتقال. ولذلك فإن أثر هذه الحواجز على البيئة العمرانية التي تحاصرها لا يمكن استيعابه بشكل كامل بمعاينتها من الخارج، فقد شكلت عازلاً يمنع مَن هم أمامَه أن يروا أو يعرفوا ما يجري وراءه أو يقدّروا ما يخلّفه على البيئة المدينية ككل كانت الفظائع المرتكبة بحق البيئة العمرانية في هذه المناطق سبباً إضافياً لتأزيم الوضع الإنساني، المتأزّم أصلاً جرّاء الحصار. فعلى سبيل المثال، كان قطع الخدمات والكهرباء عن مشافي المناطق المحاصرة من أبرز عوامل التأزيم الواردة في التقارير الإنسانية المأساوية من داخل تلك المناطق. أضف إلى ذلك أن التجمعات السكانية التي خلقتها تلك الحواجز، ناهيك عن الممارسات الإجرامية، أنشأت جدار عزل عنصري مبنيّ على أساس هوياتي، وهو ما أدى إلى حرمان السكان من حقهم في التنقل عبرها، فأصبحت مناطقهم أشبه بسجن يستعصي على زائريه أكثر من سجن عدرا. لقد أدت هذه الحواجز والسياسة المتّبعة عبرها بحق السكان إلى خنق المناطق التي تطوّقها، وإلى منع أي نشاط اقتصادي يساعد في تخفيف حدة الحصار على أهلها، ما دفعهم للاعتماد على ما توفره الأرض من حولهم، أو على ما يتمكن تجار الحرب من تزويدهم به بأسعار تفوق الخيال. ولا يمكن إهمال ما فعلته الحواجز بالأراضي والعقارات في محيط هذه المدن المحاصرة، والتي تناقصت قيمتها السوقية بسبب استحواذ الحواجز عليها أو قربها منها.

المدينة المقطّعة

لست بصدد التفصيل في أثر الحواجز المغلقة، لأنني لم أكن يوماً داخلها أو بقربها، ولا بقرب الحواجز نصف المغلقة؛ أي تلك التي، رغم قيامها بوظيفة حصار مدينة ما، تسمح ببعض الحركة المشروطة عبرها في حال وجود هدنة بين الطرفين. ففي بعض هذه الحالات، يسمح الحاجز للمدنيين بالدخول والخروج المشروط في ساعات معينة، وقد يفرض رسوماً على المواد الغذائية المدخَلة إلى هذه المنطقة. من هذه الحواجز حاجز مدخل مدينة التل حتى عام 2017، وحواجز مداخل مدن الغوطة عام 2012، والتي كان عناصرها يطالبون أيضاً بإبراز فواتير الكهرباء والمياه للسماح لأصحابها بالدخول والخروج.

ما سيتم تفصيله باستفاضة في هذا المقال هو الحواجز المفتوحة الموجودة في قلب مدينة دمشق وعلى أطرافها، والتي شكلت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمارّين عبرها. وبالرغم عدم منطقية اسمها – فالحجز يفيد الإغلاق والمنع التام – كانت «الحواجز المفتوحة» تسمح بالحركة عبرها بعد التفتيش والتفييش. وهي موضع الحديث الأوسع باعتبارها الأكثر احتكاكاً مع عامة السكان، والأكثر شيوعاً وانتشاراً، حيث تتواجد في قلب كل المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام. في عام 2017 تم تقدير عدد الحواجز في مدينة دمشق لوحدها بنحو 287 حاجز، تتوزع في شوارعها وأزقتها أو على أبواب بعض مبانيها الحكومية، للقبض على المطلوبين أمنياً أو عسكرياً وللتحقق من المركبات والحقائب.

إن سبب هذا العدد الغفير هو السعي للتحكم بكل ما هو متحرك في المدينة، فكل حاجز يُنشأ، يقود بالضرورة لإنشاء حواجز أخرى لإجراء عمليات التحقق. بعبارة أخرى، يؤدي إغلاق طريق واحدة لزيادة كمية الحركة على الطرق الأخرى، وبالتالي يستلزم إنشاء حواجز جديدة عليها لإحكام مراقبة تلك الحركة المتزايدة، وهذا بدوره يدفع المركبات والمدنيين إلى شوارع جديدة لم تُغلق أو يُنشأ عليها حاجز بعد، وهكذا دواليك. وقد شلّ تكاثر الحواجز هذا انسيابية الحركة داخل العاصمة، فمن النادر جداً أن يخلو شارع ما من أية حواجز. كما أدى ذلك إلى ما يشبه كاميرات مراقبة بشرية ذات سلطة، تتحكم في حركة السكان ضمن نسق يضمن على الدوام مرورهم من طرق معينة، من خلال حواجز لا يمكن تجنبها، ما يضعهم تحت المراقبة على مدار الساعة، ومن دون الاكتراث لما قد يخلّفه ذلك من نتائج على حيواتهم.

على سبيل المثال، عندما تم إغلاق دوار كفرسوسة القريب من «فرع المنطقة» لمنع الاقتراب منه، تحوّلت خطوط المواصلات – كخط الدوار الجنوبي وخط مهاجرين-صناعة – لتمرّ من شارع الفحامة، الذي يستقبل المواصلات من جانب المجتهد ومن أوتوستراد درعا، ما أدى لنشوء طوابير طويلة في انتظار المرور عبر حاجز الفحامة. وهكذا أصبحت رحلة الذهاب إلى العمل أو الجامعة تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، وزاد العبء المالي أيضاً على الذين يترجّلون من الباص ليأخذوا باصاً آخر بعد تجاوز الحاجز.

أدى ذلك التلاعب المفتعل في تيارات الحركة لأسباب أمنية إلى تشكيل ازدحام مروري شديد، كانت له آثار اقتصادية سلبية على وسائل المواصلات. فقد دفع ذلك الزحام أصحاب الباصات الصغيرة – «المكاري» – للتوقف عن العمل في ساعات الذروة، فالانتظار الطويل على طابور الحاجز يعني بالنسبة للسائق خسارة للمال. وبدلاً من 20 رحلة من أول الخط لآخره أضحت يوميته مقتصرة على 10 رحلات نتيجة أوقات الانتظار على الحواجز. وبهذا بررت الحكومة حلّها المقترح لمشكلة تناقص وسائط النقل، حيث فتحت المجال للشركات الخاصة لجلب باصاتها الكبيرة العاملة في كل الأوقات، والتي تستوعب أعداداً كبيرة مقارنة بالميكروباصات التي تستوعب 14 راكباً على الأكثر. أصبحت هذه الشركات تحصل أيضاً على امتيازات الوقود الرخيص من خلال عقودها مع الحكومة، في الوقت الذي كان يقضي فيه أصحاب الباصات الصغيرة 3 ساعات كل صباح على طوابير تعبئة الوقود.

صناعة الغرباء

تقوم العلاقة بين الحاجز العسكري والمدنيين أساساً على الشك المتبادل. فكل مدني يمرّ على الحاجز هو متّهم أو متهرّب من الخدمة حتى يثبت العكس. ولذلك يقوم الحاجز بالتدقيق في بيانات المارّين لإيجاد من «يشكلون خطراً على الأمن» حسب زعم السلطات. وبالنسبة لفاقدي بطاقة الهوية، التي تعد بمثابة جواز سفر داخلي، فيتم إيقافهم على ذمة التحقيق. وبالعكس، يغلب التوتر على المدنيين المارّين من الحاجز، فهو مكان عسكري معزول بسلطة مطلقة، وقد يقود أمر بسيط مثل تشابه الأسماء إلى الاعتقال، في الوقت الذي يتعذر فيه استعمال الهاتف أو طلب المساعدة. ولذلك فإن حالة الترقب وعدم اليقين تتملك الطرفين على مدار الساعة. غير أنه في حالة مدينة كدمشق، العاصمة التي تشكل بيئة عمرانية حاضنة لتنوع كبير جداً، يصعب تحديد ما هو الخطر الواضح، وقد تأخذ عملية تحديد الخطر وفلترته أبعاداً جديدة. إذ يمكن لعوامل بسيطة أن تكون مدعاة للشك والقلق لدى عسكريي الحاجز، ولذلك يبدأ الحاجز بالشك من اللحظة الأولى. ابتداءً من شكل السيارة القادمة من بعيد – شاحنة أم بيك آب أم سيارة فاخرة – وصولاً إلى بطاقة الهوية، والتي تعطي فكرة واضحة عن ماهية الشخص: إذ سيعرف الجندي من خلالها معلومات عن مكان ولادته ونشأته وطائفته والثقافة السائدة في منطقته، فلو كان رقم الخانة على الهوية أو نمرة السيارة من منطقة خارجة عن سيطرة النظام، ستزداد دقة التفتيش، وتالياً يزداد وقت الانتظار على الحاجز بالنسبة للشخص المعني، وكذلك بالنسبة لمن يقفون خلفه بانتظار دورهم. يضاف إلى ذلك الشكل والمظهر الخارجي، الذي قد يسبب انتظار المواطن لساعات للتحقيق معه بحجة أنه ليس من أهل المنطقة ولا شأن له يقضيه فيها. فليس باستطاعة كل من يمرّ من حاجز العباسيين إلى قلب المدينة، مثلاً، أن يمر من الحاجز الواصل بين ساحة الأمويين والمالكي – حاجز مشفى الشامي – حيث يقطن أهم مسؤولي النظام.

يحتاج الحديث عن النظرة الدونية الطبقية هذه أبحاثاً مطولةً لشرحها في المجتمع السوري. لكنني سأكتفي بالقول إنه لا يمكن لشخص بلباس قرويّ وبلهجة ريفية أن يمرّ من معظم الحواجز القريبة من المهاجرين أو المزة جبل أو المزة 86، لكونه ببساطة لا يتماهى مع سكان المناطق المارّين إليها بشكل يومي، وبالتالي لا مبرر لعبوره من تلك الحواجز. هذه المساءلة، المأخوذة بنظرة مسبقة لأبعاد مظاهرية ومناطقية ودينية، خلقت منظومة فلترة قائمة على سياسات هوية مجحفة، ومنعت كثيراً من المدنيين من التحرك بحرية في فضاءات المدينة العامّة، وحرمتهم من الوصول إلى مساحاتها وفرص العمل فيها، بل ووصل الأمر حدّ تجريمهم واعتبارهم خطراً على الموجودين وراء تلك الحواجز.

أدى كل ذلك إلى خلق ما يشبه مستعمرات سكانية معزولة داخل المدينة، تتّسم كل منها بهوية معينة وانتماء طبقي اجتماعي معين، تقوم عدة طبقات من البوابات (الحواجز) على حمايتها من بعضها البعض. لا تشبه أيّ من الطبقات تلك التي تليها أو تسبقها في هويتها السياسية أو في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، بل إن الوصول من طرف العاصمة إلى قلبها أصبح يشبه الوصول من قشرة البصلة إلى لبّها، ويتطلّب المرور عبر كل تلك البوابات التي تُفَلتِر الهويات شيئاً فشيئاً وتمنع المشبوهين وغير المرغوب بهم من الدخول.

وبالمقابل، أدى ازدياد أعداد النازحين في أطراف المدينة، وهي المناطق التي يسهل الوصول إليها والعمل فيها، إلى اختلال الكثافات السكانية بين مناطق دمشق، مما سبب تضخماً مزدوجاً في أسعار سوق العقارات. وقد لا يكون هذا التضخم مفهوماً لكثيرين، فكيف يمكن لأسعار العقارات أن تتضخم في ظل الحرب والنزاع؟ ومن الذي يرغب أصلاً في أن يشتري أو ينافس على العقارات الموجودة في أخطر بلدان العالم؟

لكن من جهة أولى، كان احتكار قلب العاصمة من قبل شريحة معينة من المقتدرين مالياً والموثوقين أمنياً، بالإضافة لمكاتب السفارات والمنظمات الدولية، قد أدى إلى رفع السوية الطبقية لهذه المناطق بين تجار العقارات بأكثر مما كانت عليه سابقاً، وبالتالي رفع سعرها وأسعار الاستئجار فيها، خاصة وهي محمية بعدد كبير من البوابات العاملة يومياً على استبعاد الغرباء. فسعر الشقة في حي المالكي، مثلاً، ارتفع إلى أكثر من نصف مليار ليرة سورية (أكثر من مليون دولار) عام 2017. هذا بالإضافة إلى أن هذه المناطق لم تتأثر بالحرب فيزيائياً ولا خدمياً، وأن لها الأولوية في الحصول على أكبر حصص من الكهرباء والمياه، على عكس الجانب الآخر من المدينة. فبالإضافة لكونها مناطق ذات كثافة سكانية عالية وخدمات سيئة، كان البعض يتوقع انخفاض الأسعار فيها، خصوصاً أن معظمها عشوائيات بدون «طابو أخضر». غير أن الطلب المتزايد على السكن من قبل المدنيين النازحين أدى إلى رفع أسعار الاستئجار والشراء فيها، ليكون العرض والطلب هو المبدأ الرئيسي في تقييم العقارات والملكيات.

الهندسة السكانية

لم يتوقف دور الحاجز عند السماح أو عدم السماح لعامة السكان بالدخول إلى منطقة معينة، بل وصل إلى التحكم في مَن يستطيع العيش في تلك المناطق ومن لا يستطيع؛ حتى لو كان مستأجراً منذ ما قبل إنشاء الحاجز نفسه، فالمنطقة بكل الأحوال تحت سيطرة الفرع أو الجهة التي يتبع لها عسكريو الحاجز. مع بداية عام 2013، عندما ازدادت حركة النزوح الداخلي وازداد الطلب على السكن، بدأت الحواجز بتوسيع مجال عملها ليشمل بيوت المناطق المحيطة بها وأسماء الساكنين إلى جوارها، حيث صار الحاجز يطالب المستأجر بإبراز موافقة أمنية من الفرع المسيطر على المنطقة. تتمثل هذه الموافقة بطلب يتقدم به الشخص إلى أقرب مخفر شرطة، ليتم إرساله إلى الفرع والتحقق من معلوماته، وبعدها إما قبول إقامته في في هذا الحي أو رفضها. أصبحت الموافقة الأمنية لاحقاً جزءاً أساسياً من إبرام أي عقد إيجار في كافة أنحاء المدينة، سواء في مركزها أو في محيطها. ولكن مشكلة الموافقة الأمنية هذه أنها غامضة تماماً، فلا يمكن لأيّ شخص أن يعرف سبب الرفض أو سبب الموافقة، مما زاد من التلاعب بمصالح الأشخاص واستغلال حاجاتهم ودفعهم للرشاوى بقصد إتمامها خشية الطرد. وهكذا غدت الموافقة على يحق له السكن في تلك المناطق خاضعة لتفتيشات أدقّ وتحرّيات أوسع داخل الأفرع الأمنية، وأصبح بذلك الحاجز العسكري هو المتحكم في مَن يستطيع الحركة والتجول والعيش في فضائه وفي مناطق سيطرته.

يظهر تأثير الحاجز على المدينة خلال سنوات عديدة في تحويل بنيتها الديمغرافية. فالبحث الدائم عن مطلوبين للخدمة العسكرية دفع معظم شباب البلد إلى الهجرة خارجها تفادياً للتجنيد الإلزامي أو الاحتياطي، كما فرض ضغوطاً كبيرة على من بقي في داخلها؛ فالنقص الشديد في الموارد البشرية في الجيش أدى لطلب المزيد من الشباب الذكور للخدمة الإلزامية، وجعلهم أكثر الفئات استهدافاً من قبل الحواجز، بالإضافة لعدم تسريح من هم في الخدمة منذ سنين. تجلّى ذلك في تفادي وسائل النقل العامة، والتي فرَغت من الشباب في عمر التجنيد الإجباري والرجال في عمر التجنيد الاحتياطي، ليتّجه هؤلاء إلى قضاء رحلاتهم على الدراجات أو مشياً لتفادي التّماس مع أي حاجز. وهو ما دفع النظام للعودة إلى الحواجز الطيارة التي لا يمكن التنبؤ بمكانها، لاعتراض طريق المشاة وراكبي الدراجات وإيجاد من هو مطلوب للخدمة الإلزامية. وقد ترافق كل ذلك مع حضور أقوى للإناث في الشارع والمواصلات العامة ودوائر الدولة، حيث أصبحن أقل عرضة للخطر في ظل الاستهداف المباشر للذكور، وهو ما أدى إلى قلب كثير من الأدوار الجندرية في نمط الحياة المديني.

تتأتى حالة الشك وعدم اليقين نفسها أحياناً من المزاجية العسكرية، التي يقرر فيها الجندي أن يقبل أو يرفض أي مدني مارّ من هذا الحاجز حسب ما يُمليه عليه مزاجه، دون تحقق أي من الأسباب المناطقية أو الطبقية أو الأمنية المذكورة آنفاً. وهو ما كان يدفع الركاب في كثير من الأحيان، خصوصاً الشباب أو الذكور عموماً، إلى الترّجل من وسائل النقل العامة والعبور من طريق فرعي بعيد عن الحاجز تفادياً لأي مشادّة كلامية أو تعنيف لفظي. وفي حالة مستقلّي السيارات الخاصة فلا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لشراء رضا العسكري، كباكيت دخان أو علبة متّة، بما يسمح أحياناً بالتملّص من تفييش الهوية وتفتيش السيارة.

الرأسمالية العسكرية

دفعت تلك التصرفات المدنيين لإطلاق التسميات على الحواجز التي يطلب عناصرها عمولة (رشوة) لتمرير أي سيارة منها. فهناك مثلاً «حاجز المالبورو» على طريق دمشق-بيروت التابع للفرقة الرابعة، والذي يطلب باكيت مالبورو من كل سيارة متجهة من وإلى لبنان ليسمح لها بالمرور بسهولة، وإلا يتم ركنها رهن التفتيش لأكثر من ساعة. وهناك كذلك «حاجز المليون» على باب سوق الهال في الزبلطاني، والذي اشتُهر بأن إيراداته تصل إلى مليون ليرة سورية يومياً. والأمر نفسه يسري على الحواجز المغلقة وشبه المغلقة. فالحاجز عند مدخل مدينة التل، المدينة التي عقدت هدنة مع النظام لسنوات، استطاع باستغلال حاجة المدنيين فيها للمواد الغذائية أن يفرض رسوماً على كل كيلو من المواد الغذائية المدخلة طوال تلك السنين، وبلغت الإيرادات اليومية لهذا الحاجز لوحده ملايين الليرات. بل إن عسكريي هذا الحاجز أحضروا ميزاناً تقف عليه السيارات ليتم وزنها وهي فارغة وتسجيل بياناتها، ليتم التأكد لاحقاً ما إذا كان سائقها يخبّئ أي مواد في داخلها دون أن يدفع الرسوم.

أبرز هذه الحواجز تلك التي انشأتها ميليشيات «الدفاع الوطني»، والتي تشكلت خلال سنوات الحرب كقوات رديفة للجيش السوري، وعُرفت بتجنيدها المدنيين عبر إغرائهم بالنهب و«التعفيش» عند الاقتحامات. وبملاحظة العمليات العسكرية إلى جانب القوانين والتحويلات المرورية، يتضح كيف طوّعت السلطة القوانين لإحكام قبضتها، وكيف استغلت كل حالة نزاع لنهب المال العام وإقحام هذا النوع من الحواجز في طريق المارّة وفي حياة المدنيين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما استولى تنظيم جيش الإسلام على أوتوستراد حرستا الواصل بين دمشق وحمص، تم تحويل الطريق ليمر من المتحلق الشمالي المعروف بطريق التل، وهو أطول من أوتوستراد حرستا بنحو 45 دقيقة بسبب كثرة الحواجز فيه وطبيعة المنطقة الطبوغرافية، وبدورها فرضت الحواجز المنشأة عليه طريقاً إجبارياً للمواصلات العامة عبر ضاحية الأسد، ليتم إنشاء حاجزين إضافيين للدفاع الوطني قبل الضاحية وبعدها، لا يقومان بأي تفييش أو تفتيش أو تعفيش، بل فقط يأخذون عمولةً على كل سيارة تعبر منهما.

يحتاج استذكار حوادث وممارسات الحواجز في الفضاء العمراني في سوريا وقتاً وشهادات طويلة للشرح والتفسير، وما ورد في هذا النص كان مبنياً على مشاهداتي الشخصية واستماعي للأحاديث التي تدور حول الحواجز بشكل يومي. نستطيع أن نسمّي كل ما سبق بالنموذج السوري الدمشقي لعسكرة المدينة، فلعل المدن الأخرى اتبعت نهجاً مختلفاً في تعاملها مع الحواجز والعسكر. أزيلت الكثير من حواجز دمشق عام 2018 بعد انتهاء معارك ريف دمشق وانتهاء الخطر المزعوم المحدق بها، لكن بينما اختفى الحاجز ككيان تابع لفرع أمني أو جهة عسكرية معينة وعمله المنظّم، إلا أنه بقي على شكل مساحة تجمع أعداداً من العساكر المقيمين في خيمة أو في غرفة صغيرة، أو على شكل دوريات طيارة في البقعة ذاتها، ترافقها سيارات أمن على مدار ساعات اليوم. لقد خلّفت هذه الحواجز على مدى السنين السبع الماضية آثاراً يصعب تجاوزها عمرانياً وديموغرافياً واقتصادياً وبيئياً، حتى في حال إلغاء جميع المظاهر العسكرية في المدينة.

*****

تميم إمام: مهندس مدني سوري، حاصل على شهادة الماجستير في تنمية التخطيط العمراني من وحدة تخطيط التنمية في كلية لندن الجامعية UCL. يعمل في مجال التنمية مع منظمات دولية غير ربحية. مهتم بالخرائط الرقمية ويستخدمها من أجل توثيق حقوق الملكيات في مبادرته «خرائط من أجل سوريا».

العمران والسلطة والخوف/ هـ.ف

هذا النص مقتطفات من بحث أكاديمي أنجزته الكاتبة لنيل شهادة الماجستير في البناء والتصميم العمراني في التنمية.

المدن مرايا لأناسها، برغباتهم وبجوانبهم المضيئة والمظلمة. فهي تركيبات من هويّات متمايزة وكينونات حيّة لا تتوقّف عن التغيّر، تقصّ علينا حكايا أزمنة انكشف بعضها وما زال بعضها الآخر مستوراً؛ حكايات ذكريات وأنظمة منسية.

وحتى نتمكن من سبر المدينة – ذلك الكيان الذي يعيش فيه أكثر من 55% من سكان العالم – ونستطيع إدارتها بأفضل السبل، جاء تخطيط المدن كأداة تنظّم حياة النّاس وتروج لبيئة مبنيّة تشمل الجميع وتحقق حياة عادلة وآمنة. فكما تقول ساندركوك1:

«التخطيط المديني مشروع اجتماعي دائم لا يكتمل، مهمّته إدارة تعايشنا في الفراغات المشتركة للمدن وللأحياء بطريقة تدعم وتثري الحياة البشرية، وبهدف الوصول إلى عدالة اجتماعيّة وثقافيّة وبيئيّة».

بدأت بكتابة بحثي هذا بعدما لمست عن قرب أهميّة المشاعر والعواطف والعقائد في حياتنا، وكيف تتجسّد لتصبح حقيقة تنعكس على المكان نفسه، فيما تتجسّد السلطة في معان مختلفة لتصبح حقيقة نعيشها.

بدأ ذلك بأسطورة شعبيّة تناقلها السوريون عن حافظ الأسد، وكيف كان يراقب الجميع من شرفة قصره المطلّة على مدينة دمشق، وأنّ هناك مدافع جاهزة دائماً في حال قام السوريون بأيّ ثورة. أثارت هذه الأسطورة الشّعبيّة فزعي، وأظنّ أنّها تسربت إلى عقولنا وتشرّبناها بدون وعي فأصبحت حقيقة غير معلنة.

في مقالتي هذه أكتب عن مدينة دمشق، وعن تصوري لعملية التّخطيط فيها وكيف تجسّد الكثير من الأمور غير المحسوسة.

العمران والسلطة

في خضم صراعات القوى المختلفة، تأتي الحرب كأهم دافع لحركة المدن وقواها المتغايرة، جالبةً معها شؤون التحصين والمراقبة والأمن والسيطرة.

كانت الحرب جزءاً من حياة الناس تاريخياً، وكانت طريقتهم للدفاع عن مدنهم وحكامهم، فيما كان غزو المدن المجاورة يؤمن النمو المستمر لهذه المدن ونمو هيمنة قادتها.

وبحسب لويس مامفورد2 فإن كل مدينة هي في حالة حرب طبيعية مع المدن الأخرى، لكنها في الوقت نفسه في حالة دفاع عن النفس، تتمظهر في التحصينات والحماية من الأعداء، وفي استخدام آليات دفاع وتقنيات مراقبة تطور من خلالها أنظمتها العسكرية.

تهدف هذه الآليات لإدامة الأمن في المدينة، ولبث الطمأنينة الناجمة عن توفير حدود محمية. وقد كانت أسوار المدينة أولى دلالات حماية الحدود عبر التاريخ، بالإضافة للبوابات المحروسة ونوافذ المراقبة والغرف المطلة على تلك البوابات، والتي كانت تقرّر دخول وخروج الناس، وتفصل بين سكان المدينة والغرباء عنها.

لم تقتصر المدن على كونها ساحة للمعارك والحروب فقط في عصرنا الحالي، وإنما عملت كوكالة ووسيلة للحرب ونشاطاتها، فبتمدّن العالم وفراغاته تمدنت الحرب أيضاً. وبذلك تكون البيئة المعمورة مشهداً مدينياً للهيمنة، ومكاناً لممارسة القوة/السلطة، ولتجلّي الشعور بالخوف، ولوضع الجماعات غير المرغوبة أو العناصر المصنّفة «مهددة» أو «مخربة» تحت السيطرة.

نظم القوة والتأديب

تتواجد القوّة في كلّ مستويات التراكيب الاجتماعيّة، يحوزها البعض ويتخلى عنها البعض الآخر. والقوّة التي تمتلكها سلطة حاكمة هي نوع من التّحكّم الذّي تمارسه على النّاس، بعضها يستخدم لبناء القدرات والتّنظيمات، والبعض الآخر لهدمها، خاصّةً عندما تكون هذه القدرات والتنظيمات معارضة للسّلطة.

يشكّل مفهوم قوة السيادة (sovereignty power) بحسب الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو سلسلة لامتناهية من الممارسات التي تضمن إطاعة قوانين سلطة ما أو فرد من الأفراد. فالمجتمعات التي تقوم على السّيادة تهتم بحكمها على الموت أكثر من تنظيمها لحياة الناس، ولا تهدف ممارساتها في كل مكان فقط للمطالبة بالمزيد من السّيطرة على الأراضي، وإنما لتأمين إخلاص التّابعين لها أيضاً. ويعتمد تنظيمها المكاني المديني على العمارة الصّرحيّة، التّي تعمّق الإخلاص للقوّة السّياديّة.

بمرور الوقت، أنتج هذا النوع من القوى أنواعاً أخرى، كان مثالها في أوروبا القرن السادس عشر «البَيو-سلطة» أو السلطة على الأجساد (biopower)، والتي تسمى كذلك «القوة التأديبية» – ويفسرها فوكو بأنها طريقة للسيطرة على الجماهير من خلال مؤسسات تأديبية مجتمعية، تؤثر على التنظيم المكاني للمدن عبر تنظيم نشاطات الناس وأوقاتهم، وسلوكهم وعاداتهم، وهي بذلك تؤدّبهم وتضبطهم في مؤسسات مثل المشافي والمدارس وثكنات الجيش والسجون.

تفرض القوة التأديبية نفسها في أعمال وممارسات مثل المراقبة والحجر الاجتماعي، والتي تتعدد بين تنظيم الفراغات المغلقة و«البانوبتيكون» وصولاً لخلق المجتمعات التأديبية. ومن جهة أخرى يلعب جهاز الدولة البوليسي دوراً أساسياً في التأكّد من أن القواعد والآداب تسود المجتمع.

البانوبتيكون

ذكر فوكو «البانوبتيكون» في كتابه المراقبة والمعاقبة، وهو مبدأ تصميمي للمؤسسات الإصلاحية صيغ عام 1786 علي يد الفيلسوف الإنكليزي جيرمي بينثام، فوصفه بأنه مبنى دائري، «قفص» يقضي فيه المساجين حياتهم في زنازين متوضعة على المحيط تحت رقابة شديدة ودائمة من حرّاس يقبعون خلف ستائر في برج مركزي يمثل مصدر القوة الكلي الذي لا مفر منه.

البانوبتيكون أو السجن يتضمن الكثير من الثنائيات: المراقبة والمشاهدة؛ الأمن والمعرفة؛ الفردية والكلية؛ وأخيرا العزل والشفافية. المشاهدة والمعرفة أمران مهمان لتتبع تحركات السجين وتسجيل عاداته وحالاته النفسية، ومن ثم حفظها في تقارير ورقمنتها.

عبّر هذا المفهوم عن إدارة القوة عبر الفراغ، وأسّس لهندسة السيطرة المعمارية. فالبانوبتيكية هي تطبيق للقوة، وهي هنا مرئية لكن لا يمكن التحقق منها، ما يشكل نموذجاً لمؤسسة تأديبية فعالة لا تحدث في دائرتها أي جرائم أو فوضى (انظر الشكل 1).

تجسّدت عمارة السيطرة البانوبتيكونية في دمشق بالقصر الرئاسي المتربّع على قمة جبل قاسيون، وسطوته على سماء المدينة من وراء التحصينات المقامة حوله والممارسات الأمنية التي رافقت بناءه. كان كنزو تانغه3 قد صمّم القصر في ثمانينات القرن الماضي بشكل يجعل قائد البلاد الحاضر-الغائب يرمق مساجينه من برجه المطلّ على المدينة السجينة، يقبعون فيها مُدانين حتى تثبت براءتهم.

التخطيط العسكري للمدن

بتتبع التخطيط العسكري قديماً، لم تظهر الدول الأوروبية الحديثة إلا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وحينها شرعت توسّع مدنها بفضل رأسماليتها الاستعمارية، ومن خلال العنف السياسي وممارسات التحكم والقمع، كالغزو واستغلال الأراضي والموارد للحفاظ على السلطة السياسية. لذلك فقد كانت الحرب الاستعمارية القاعدة الاقتصادية للرأسمالية الحاكمة. كما عملت المدن الأوروبية على شيطنة وقمع وتجريد الثائرين من إنسانيتهم، إما باستخدام العنف أو المحو المطلق، سواءً كانت تلك الثورات ريفية، أم ثورات استقلال، أم حركات مجتمعات أصلية أو أقليات مشيطَنة.

يخبرنا ستيفن غراهام4 أن هناك تأثيراً راجعاً أو مرتداً (boomerang) لمظاهر العسكرة والقوة التي طُبّقت في المدن النامية في المستعمرات على مدن الدول المستعمِرة. إذ تتشارك المدن المستعمَرة والمستعمِرة في الكثير من العناصر، كالحدود القاسية ونقاط التفتيش والسياج والمناطق المحمية والسجون، وفي وجود أحياء ذات طبيعة إثنية وطائفية، وانتشار قواعد عسكرية حول المناطق المالية.

كان «الجنوب العالمي» في القرن التاسع عشر ساحة اختبار لإجراءات الأمن وممارسات الاستهداف، والتي تضمنت تجريباً لتقنيات تحكم وتهدئة وعسكرة ومراقبة، وهو ما شكل صلب التخطيط العسكري القديم الذي طبقته الدول الأوروبية المستعمِرة. فهذه الأدوات اختُبرت أولاً هناك، ثم أعيد استخدامها في المدن المحلية ضمن الأحياء المتمردة، وهي تشمل تسجيل بصمات الناس، والسجون البانوبتيكية، وبناء الجادات العريضة الأوسمانية.5

بدت تلك الآليات واضحة في كل من الجزائر وسوريا، ففي الجزائر أعاد المارشال بوغود6 تنظيم أحياء كاملة في الجزائر العاصمة بعد هدم كامل ووحشي ضمن استراتيجيته لإيقاف انتصارات المقاومة. وأُعيد استخدام نفس المخطط في باريس لإضعاف ثائريها الفقراء من خلال تخطيط جادات عسكرية عريضة لإيقاف تقدم الثوار، وهي الجادات التي كان أوسمان قد تبناها في أفكاره.

أما في سوريا، تحديداً في دمشق، استقر الثوار في الغوطة كقاعدة انطلاق لمهاجمة مراكز الاحتلال الفرنسي ومباني قياداته في دمشق القديمة إثر اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925. حاولت السلطات الفرنسية وقتها السيطرة على المدينة وتأمين استقرارها، وأحاطتها بالأسلاك الشائكة – سامحةً بعدد محدود فقط من المداخل – وردّت على هجمات الثوار بمحو جزء من منطقة العقيبة لشق شارعي بغداد والملك فيصل، وذلك بهدف قطع إمدادات ثوار الغوطة وعزل المدينة القديمة عنهم. وعندما لم تستطع قوات الاحتلال الفرنسي احتواء المقاومة، حدثت أول عملية إبادة عمرانية في تاريخ المدينة الحديث، حيث قصفت المدينة القديمة بالمدفعية المنصوبة على جبال المزة (التي لم تكن مأهولة في ذلك الوقت) وبالطائرات لمدة يومين، ما أدى إلى تدمير عدة أحياء خاصة في المدينة القديمة، مثل حي سيدي عمود الشهير والمسمى منذ ذلك الحين حي الحريقة، والشارع المستقيم في سوق مدحت باشا (انظر الشكل 3).

من ناحية أخرى، ساهم الفرنسيون في بناء الجزء الحديث من مدينة دمشق عبر تنفيذ بعض من أدوات أوسمان في تخطيط المدينة، كالساحات النجمية والشوارع العريضة في مخطط دمشق العام الذي وضعه دانجيه بمساعدة إيكوشار عام 1936. ولا بد من تذكر أن القصر الرئاسي القديم كان يتوسط مدينة دمشق في حيها الجديد «أبو رمانة» الذي شيده الفرنسيون.

أعيد إنتاج هذا التخطيط مجدداً في فرنسا، وتحديداً في باريس، التي غدت مثالاً واضحاً لتنظيم الحدود الاجتماعية على يد الحكومات الفرنسية. إذ أبعدت المهاجرين إلى أطراف المدينة، وخلقت بذلك أحياء خاصة بهم، وطوّقت مدينة باريس بعائق ضخم هو المتحلق الدائري الذي يفصلها عن تلك الأحياء. كانت أوضاع أحياء المهاجرين، اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً، أسوأ بكثير من الأوضاع في مركز المدينة. وقد قاد انعدام المساواة هذا لأحداث شغب متعددة، مثل شغب الضواحي الشهيرة عام 2005، وهو ما عاود الظهور مؤخراً عبر التعبئة الكاملة للقوات الأمنية وشيوع المظاهر الأمنية والعسكرية في المدينة.

خلال القرن العشرين، ازدادت الحاجة الماسّة لتحصين المدن، وتحوّل التفكير المديني في المجتمعات الغربية إلى تفكير أكثر عسكرية، محولاً الحياة اليومية في الفراغات العامة والخاصة والبنى التحتية وحتى السكان إلى ثنائية لا فكاك منها: فهم جميعاً إما أهداف أو تهديدات. وكان ذلك لبّ مفهوم التخطيط العسكري الجديد.

في كتابه مدن تحت الحصار، يشير ستيفن غراهام إلى أن التخطيط العسكري الحديث بدأ عند جلب الحرب إلى فراغات المدينة اليومية. وقد شكّل هذا التغيّر ذريعة وتحفيزاً لتوسيع أمور المراقبة وتحديد الهوية، لكن الأهم أنه استهدف وسيطر على الفراغ اليومي وشبكات الحياة اليومية، وبشكل خاص على أعضاء المجتمع «المتمردين أو الإرهابيين المحتملين أو الأشخاص ذوي النوازع الإجرامية». فالفارق أضحى واضحاً بعدما غدت الفراغات والشبكات والدوائر مجرد ساحات المعارك الرئيسية الجديدة.

تدور فكرة التخطيط العسكري الجديد حول تحصين المدينة وتكثيف المظاهر العسكرية للحياة فيها، بما يغير الثقافة المدينية بسياساتها ومشاهد مدنها ودوائر بناها التحتية عبر تطبيع العسكرة، ما يعني بدوره تطبيع الحرب نفسها. وقد سيطر هذا التطبيع، بحسب غراهام، على المدينة وفراغات الحياة اليومية من خلال إجراءات المتابعة والاستهداف العنيفة والعسكرية.

كي نفهم التخطيط العسكري علينا أن نفهم مقوماته الأساسية: العسكرة والأمن والخوف. وتصير حياتنا اليومية ساحة حرب دائمة بالتطبيع مع هذه المقوّمات الثلاثة.

عسكرة الحياة العامة

أول المقومات هو العسكرة، وهي عملية مكانية واجتماعية تولّد العنف ضمن المجتمعات المدنية من خلال تطبيع نقلة نوعية في أفكار الناس وأفعالهم وسياساتهم باتجاه الأمور العسكرية؛ إلى جانب ممارسة السلوكيات التأديبية العدائية بهدف تحديد ومراقبة الأجسام والأماكن والهويات؛ ونشر البروباغاندا لرمنَسة صورة العنف، فالأنظمة التي تعتمد التخطيط العسكري تنظّر للعنف هنا كوسيلة لتحقيق غاية الرب أو لاستيفاء ثأر محق.

عسكرة مجتمع ما عملية معقدة ومتنوعة ومتعددة الطبقات، تنسج بدقة تفاصيل الحياة بين مجالي الحياة المدينية العام والخاص، وثقافات كل منهما واقتصاداته السياسية وجغرافياته.

تجلى تطبيع العسكرة والجندية في الحياة المدينية في زيادة مصاريف الدولة على أمور تتعلق بتحديد وفصل العناصر المهدِّدة عن تلك التي تعتبر مفيدة، سواء في البلد نفسه أو خارج الحدود الوطنية عبر وحدات الجيش العاملة في الخارج، كما في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

لم تأخذ «الجمهورية العربية السورية» شكلها الحالي إلا بعد انفصالها عن مصر عبد الناصر وتفكك مشروع «الجمهورية العربية المتحدة». شهدت البلاد خلال الحكم الناصري تحولاً نحو الدولة البوليسية والحزب الواحد والقائد الفرد، قبل أن يستولي حزب البعث على السلطة في انقلابه العسكري عام 1963 ويحل الدستور ويعلن حالة الطوارئ ويتسبب بنفي معظم الطبقة السياسية خارج البلاد.

سببت حالة الطوارئ خوفاً عاماً نتيجة القيود التي فرضتها على الحقوق والحريات الفردية والعامة، كحق الإقامة وحق الاجتماع وحق الحركة، وحتى حق المرور في أوقات معينة، ناهيك عن الرقابة على الإعلام. كان كل من يتحدى هذه القيود يقاد إلى المحاكم الميدانية أو العسكرية. وقد طبّعت هذه الحالة الحرب في عقول السوريين منذ أواخر الستينات.

أخذت القوة التأديبية في سوريا تنعكس في المؤسسات العقائدية التي تجنّد كافة فئات المجتمع وتلقّنهم الولاء لـ«الأب القائد»، فكانت منظمات طلائع البعث وشبيبة الثورة والنقابات المهنية وكلها تحت سيطرة حزب البعث. كانت منظمات «المجتمع المدني» المفترضة أحد أبرز مظاهر العسكرة، والتي اقترنت بالمؤسسات «الاستهلاكية العسكرية» التي شكلت أهم مصادر التموين للسوريين أثناء فترات العقوبات و«الإسكان العسكرية» التي سيطرت على بناء المساكن. ومن جهة أخرى تمثلت عسكرة التعليم في الزي العسكري الموحّد، وحصص التربية العسكرية الإجبارية، والتحية الصباحية للديكتاتور والحزب الحاكم، والتعهد بـ«التصدي للإمبريالية والصهيونية والرجعية».

الأمن لأمان السلطة

ثاني مقومات التخطيط العسكري هو الأمن. اقترن أمن المدن الغربية في القرن العشرين بالأنظمة العسكرية، وكان العذر الأمني يساق لتبرير كل عملية عسكرية. وبارتفاع معدلات الهجوم في مختلف مدن العالم، تم تطبيع مبدأ «الدفاع من أجل الأمن» وأصبح الإقصاء وجنون الشك جزءاً لا يتجزأ من إجراءات الأمن، أو على الأقل سمة لا يمكن التخلي عنها. تشعّبت رؤى الأمن وأنظمة الفكر العسكري وذابت الفروق بين السلم والحرب وبين البوليس والاستخبارات والجيش بمستوياتهم المحلية والوطنية والعالمية.

لا يهتم الأمن بالنظام القانوني أو بحقوق الإنسان، فهو قائم على ملاحقة وتحديد كل فرد أو مجموعة أو اتحاد وتقرير ما إذا كانوا مرتبطين بالعنف أو الإزعاج أو مقاومة الأنظمة الرأسمالية النيوليبرالية المهيمنة ومعاقبتهم تحت مسمى الأمن القومي أو الوطني.

لا يتشارك النظام الحاكم في سوريا مع الأنظمة الغربية في «رقميتها»، إذ لم يتبنَّ هذا النظام الأساليب الأمنية وإجراءات المراقبة الحديثة. بل، بالعكس، يعتمد على العين المجردة لتأمين الاستقرار.

أنشأ الأسد الأب هيكلية أمنية قوية سيطر من خلالها على سوريا بتعيين المقرّبين ونشر المخبرين، وتساوى أمامها المواطنون مع المسؤولين بكونهم أهدافاً للمراقبة. وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن هناك ثمانية أجهزة أمنية رئيسية، لها فروعها وسجونها المنتشرة في كل أنحاء البلاد. والمذهل أن كلاً منها يعمل باستقلالية تامة عن الأجهزة الأخرى، ولكل منها غرف تحقيق وتقنيات استجواب خاصة بها، دون أي تنسيق أو حدود واضحة بين أشكال التحرك وجمع المعلومات. فالمخابرات العسكرية مثلاً مدربة على جمع معلومات لا تتعلق فقط بالقوات المسلحة بل بقضايا أمن الدولة؛ وأجهزة أمن الدولة مدربة على التعامل مع التمردات والسيطرة على حشود الناس. كذلك شكلت النقابات والمؤسسات العامة وأفرع حزب البعث الحاكم بانوبتيكوناتها الخاصة لمراقبة وتتبّع المواطنين فيها وحولها.

بينما تعني كلمتا «الأمن» و«الأمان» كلاهما حماية الممتلكات من المخاطر والتهديدات، يدور الأمن حول حماية المجتمع وتركيبته الاجتماعية، وحول فهم معنى القانون والنظام والأخلاق، وحول حماية القيم المجتمعية ضد أعمال الجريمة المخطط لها. أما الأمان فيدور حول الحماية ضد الحوادث الناجمة عن أعمال غير مخطط لها. ولأن الأمن يعتبر مسألة موضوعية، أي ليس حقاً فردياً بل هدف سياسي معقّد، فهو يشمل الأمان؛ الذي هو مسألة ذاتية ومطلب اجتماعي، ولا يرمز لخطر واقعي بل يتعلق بتفسيرنا ونظرتنا للحياة اليومية. كذلك يرتبط كل من الأمن والأمان بالثقافة، فهما منتجان لبيئتهما ويتأثران بالسياسات المطبقة فيها. ومن هنا فإن العلاقة المتبادلة بين ثقافة المجتمع وسياسات الأمان والأمن خلقت عنصراً محورياً لفهم المدينة هو الخوف المديني، والذي ستتم مناقشته بمزيد من التفصيل أدناه.

الاحتراس الدائم

ثالث مقومات التخطيط العسكري هو الخوف. فقد مرت الفراغات العامة في المدن خلال العقود الأخيرة بعمليات متواصلة من التحصين والفصل والإقصاء والسيطرة والخصخصة، كان بعضها متولداً من الحياة اليومية بما في ذلك مشاعر وتصورات السكان. لقد فشل تخطيط المدن الحديث في الاعتراف بدور المشاعر في تشكيل البيئة المعمورة، وفي الاعتراف بدور الخوف تحديداً في تشكيل عالم المدن. فغالباً ما نُظر إلى الخوف كمشكلة يجب حلها واختُزل في كونه نقيض الأمن.

كان الخوف عملة صالحة لتبرير أي مسألة، فالعسكرة الحديثة عملت مع سياسات الخوف، واستخدمتها في التخطيط المديني لتعزيز أشكال الإقصاء وإعادة تصنيع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، رغم أن الإقصاء كان ينتج أحياناً عن غير قصد. كذلك، يرتبط الخوف بممارسات البروباغاندا والتضليل الإعلامي، والتي تنطوي على عمليات وصْم وتهميش وتطويق تعيد تخطيط وإنتاج مساحات الإقصاء للآخرين.

يعرّف كوري روبين7 الخوف السياسي على أنه «شعور الناس بالتخوف من حصول أذى لرفاههم الجماعي، أو التخويف الذي تمارسه الحكومات أو بعض المجموعات على الرجال والنساء». وحسب ويندي بيرلمان8 هناك أربعة أنواع للخوف من السلطات متجذّرة في قلوب الناس: الخوف المُسكِت الناشئ عن القمع والقادر على الإخضاع؛ والخوف المذلَّل الذي يصاحب حالات التمرّد وكسر وضعية «القتال أو الفرار» لصالح التحدّي ورفع الصوت السياسي؛ والخوف شبه المطبّع، أي حين يفقد الخطر شكله المعتاد ولا يعود من الممكن فهمه أو التنبؤ به، وغالباً ما يكون مؤقتاً وينتهي إلى أحد أنماط الخوف الأخرى؛ والخوف الضبابي الذي يسود في أوقات اللايقين وتشوّش المستقبل والتعوّد على عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات السياسية.

كان الخوف في سوريا سياسياً، بخلاف حاله في المجتمعات الغربية. وبحسب ويندي بيرلمان فإن الخوف الشائع فيها منذ سبعينات القرن الماضي حتى الآن هو الخوف المُسكِت الذي يشجع المواطنين على الخضوع لسلطة قسرية. كانت المراقبة والتهويل والاعتقال بانتظار كل من يفكر بالانتفاض. وكانت القوة الوحشية التي تعاملت مع أحداث الثمانينات تلاحق الناس وتملأ نفوسهم بالرعب والقلق. وفي ظل فرض الرقابة الصارمة على الإعلام والاختفاء التام للصحف والقنوات الحرة، لم يكن التعبير عن الآراء مسموحاً، وحتى إلقاء نكات قد يودي بفاعله في غياهب النسيان ومجاهل الاختفاء القسري والتعذيب وربما القتل. وقد ألقى هذا بثقله على علاقات الناس وغذّى الارتياب فيا بينهم، فعبارة مثل «وطّي صوتك، الحيطان إلها آذان» كانت عنوان المرحلة. لقد حوّل الخوف الناس إلى مواطنين مذعنين، لا يتحدّون النظام ويصدّقون عدم إمكانية أو عدم جدوى أي تغيير.

العمران والخوف

للتخطيط العسكري سمات وخصائص عدة، منها مكاني يتعلق بتجسيد مقوماته في الفراغ؛ ومنها ما يتعلق بفكره وعقيدته ودلالاته، كتعقب الأهداف باستخدام الأنظمة الإلكترونية أو ربط الأمن بالحكم النيوليبرالي واقتصاده السياسي الداعم؛ ومنها ما يتعلق بخلق فراغات عمرانية جديدة بعنف، إما بإنشاء أماكن فارغة تستتبع المضاربات العقارية وجني الأرباح، أو بتمثيل جغرافيات العنف غير المنتهي التي تحدّث عنها الفيلسوف أغامبين من خلال مفهومه الشهير حالة الاستثناء (دولة الإقصاء)، وهو ما يعرف باسم المجازر العمرانية أو urbicide؛ أو، أخيراً، بربط الجيش والبوليس ودمجهما معاً.

هنا سنتوقف عند خصائص التخطيط العسكري المكانية، حيث تتجسد العسكرة والأمن والخوف بشكل كبير في تنظيم الفراغات المدينية.

يعتمد التخطيط العسكري اعتماداً مباشراً على مقوِّم الخوف المديني، وهما يشكلان حلقة مفرغة، يتغذّيان على بعضهما البعض ويقوّي كل واحد منهما الآخر، فالخوف يتبع الشكل والشكل يتبع الخوف المعزّز بالسياسات المحلية. فمن خلال الخوف، تتكرّس صناعة الحدود الداخلية ضمن المدن، ويمتلئ النسيج المديني بالذعر نتيجة سياسات التخطيط الحديث التي يقودها التكنوقراطيون. وهكذا تصبح المدن مصممة بوظائف أحادية مجزأة لاستيعاب علاقات اجتماعية محددة باستعمال أدوات تعزز سياسات الإقصاء ضمن الأنظمة النيوليبرالية.

الخوف المديني، بحسب سيمون تولوميلو9، هو تركيب اجتماعي سياسي يُنتَج بطريقتين: إما بالتشتت المكاني، أو بإنتاج فراغات عامة مستمرة بمثالية. يحصل التشتت المكاني أو الفراغي كنتيجة مباشرة لعمليات إنتاج المدينة كآلة، والتي تعمّق الفردية والعزلة وتخلق مساحات مقسّمة أو «زونات» (zones) لتعزيز «الآخرية» (otherness) وما يستتبعها من تهويل الأخطار التي يمثلها الآخرون. أما الفراغات العامة المستمرة بمثالية فهي تشبه «المسقط الحر» الذي اقترحه لو كوربوزييه10، والذي يعزل البناء عن محيطه الخارجي ويمنع الفراغات العامة من تحقيق حيويتها المنشودة، ما يعني أن التخطيط المديني يخلق مشاكل أكثر من يحلها. من جهة أخرى فإن الخوف والأمن مرتبطان بشدة نظراً للدور القوي الذي تلعبه خطابات الخوف في تحديد الأشخاص المهدِّدين أو المهمَّشين أو «الآخرين».

ولشرح التنظيم المكاني للخوف وكيف يتجسد بشكل فعلي في الفراغات المدينية، حلل سيمون تولوميلو فراغات الخوف وصنفها ضمن عدة تصنيفات سماها مشاهد الخوف المدينية. تتعلق هذه المشاهد بخلق حدود ضمن المجتمعات لجهة احتوائها للآخرين وإقصائها لهم.

انكفاءات داخل المدينة

أول مشاهد الخوف هو المناطق المطوّقة (المغلقة) التي اشتُقت من مفهوم المجتمع التأديبي لفوكو وطريقة توزيعه للناس في الفراغ، والانتقال بين ممارسة الهيمنة أو الخضوع لها. يعرّف تولوميلو المناطق المطوّقة بأنها مكان غير متجانس لـ«الآخرين» ومنغلق على نفسه. ترمز المناطق المطوّقة إلى تجميع الأماكن المبعِدة اجتماعياً والمغلَقة مكانياً، وهي تظهر من خلال عمليتين:

أ) فراغات الإقصاء (الاستثناء) الإجباري من المساحات والحقوق الجماعية: وهي فراغات لها موقعان، الأول هو المخيمات المنصوبة في مناطق يصعب الوصول إليها، والثاني هو المناطق المهمشة التي تحدّها الأسوار والجدران أو الأجسام الطرقية (المكونة من طُرُق). يبرَّر الإقصاء بالحالة القانونية المعلقة، ويمارَس في منطقة الحرب أو في الفراغات الرمادية العشوائية التي تمثل علاقات القوة مكانياً والعزلة التي تسبّبها الدولة

ليس الاحتواء والإقصاء في دمشق واضحين كوضوحهما في بقية مدن العالم، لكنهما واضحان في المخيمات التي آوت الفلسطينيين الذين لاذوا لسوريا منذ 1948. فقد بُنيت في ضواحي دمشق، بعيداً عن المركز، وبخدمات بين السيئة والمتوسطة. وعند توسع دمشق وازدياد التمدن فيها، أصبحت هذه المخيمات جزءاً من المدينة، أحياءاً بمبانٍ إسمنية دائمة تسكنها طبقات وسطى من جميع فئات السوريين (كما في مخيم اليرموك). بعض هذه المخيمات يبعد عن وسط مدينة دمشق حوالي 7-14كم، لكن معظمها ما زال يعاني من أحوال سيئة ومن انفصال كبير عن مركز المدينة بأجسام طرقية ضخمة، كمخيم جرمانا ومخيم الست والسبينة (انظر الشكل 4).