الشيخ الشعراوي… حجة السلطان وأزمة حراس المعبد/ كريم شفيق

في صباح أول أيام عيد الفطر الماضي في مصر، تعرض كمين للشرطة لهجوم مباغت من مسلحين، جنوب غربي العريش في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 8 من أفراد الشرطة، بحسب بيان صحافي، صادر عن وزارة الداخلية.

أحد عناصر الكمين الذي قتل في الحادث الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” شاب قبطي اسمه أبانوب ناجح، وقد قرر المحافظ أن يخلد اسمه على إحدى المدارس، في القرية التي ولد فيها، غير أن عدداً من الأهالي تصدوا للأمر، فاضطر المسؤولون إلى التراجع عن الفكرة، والاستجابة للضغط “الطائفي”.

الواقعة تكررت في حالات سابقة. فقبل سنوات قليلة، وبعد اعتداء، قاده تنظيم “أنصار بيت المقدس”، في كمين كرم القواديس، شمال سيناء، رفض الأهالي في إحدى قرى محافظات صعيد مصر، وضع اسم الجندي القبطي، الذي راح ضحية الحادث، على إحدى المدارس، واضطر الأمن والمسؤولون إلى الرضوخ لهم، لعدم الدخول في صدام مع الحالة الطائفية المريرة.

برزت الحادثتان أمامي، بشكل لافت، في ظل مشهد الدفاع القوي، الذي خاضه عدد من شيوخ الأزهر والأوقاف، إضافة إلى إعلاميين محسوبين على النظام والسلطة في مصر، تجاه منتقدي الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي صادف الأسبوع الفائت مرور 21 عاماً على وفاته وهو ما كان مناسبة لمناقشة إرث الرجل ودوره وأفكاره، بحيث شن كثيرون هجوماً لاذعاً ضده معتبرين أنه شيخ السلطات والأنظمة في حين انبرى للدفاع عنه آخرون معتبرين إياه أحد رموز مصر الذين ينبغي تحصينهم وحمايتهم من المساءلة والنقد.

وقد زار وزير الأوقاف المصري ضريح الشعراوي، وأكد أنه “رمز وطني كبير، وواحد من أفضل من خدموا كتاب الله في تاريخ الفكر الإسلامي”. ووصف الداعية الإسلامي، الشيخ الأزهري، خالد الجندي، الهجوم على الشعراوي بأنه “هجمة مشبوهة”، وخطة ممنهجة لضرب الثوابت والرموز الدينية.

رمزية الشعراوي

يمثل الشعراوي بحمولته الرمزية التي كونها على مدى عقود، حقبة تاريخية وزمنية، بدأت مع تولي الرئيس الراحل السادات، حكم مصر، ومحاولته تفكيك الميراث الناصري، وتشكيل أركان حكمه على قواعد جديدة ومختلفة، لعب فيها الخطاب الديني الصريح، الدور الأبرز في تأييد خطوات الرئيس “المؤمن”، وسياساته التي شرع في تنفيذها، بخاصة، في ما يتصل بالانفتاح الاقتصادي والصلح مع إسرائيل.

كان الإسلاميون سلاح السادات، آنذاك، الأيدولوجي لمواجهة خصومه من التيار القومي واليساري، المنتشرين في الجامعات المصرية، فوقفوا إلى جانبه وساندوه.

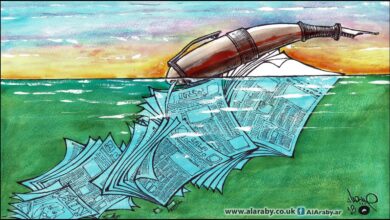

لا يمكن فض حالة النزاع الموجودة، والمتمثلة في دفاع أجهزة الدولة الرسمية عن الشعراوي، والذي يحمل خطابه الديني كل المقولات التكفيرية، والعبارات المفخخة والمتشنجة، ضد الآخر الديني، والمختلف مذهبياً، من دون فهم بنية الدولة التي اعتمدت في خطابها السياسي على الدين وشيوخه ومؤسساته، للحصول على الشرعية والدعم، ضد خصومهم السياسيين، والتعامل البراغماتي معهم.

ولطالما لعب الدين الدور المؤثر في بلورة وعي المواطنين، وتوجيههم إلى مصلحة السياسة التي تتبناها الدولة، فإن صيغته الرسمية المعتمدة، وتفسيراته الرائجة والمقبولة، تتحدد بحسب هذه الآلية والتبعية السياسية، التي تترتب عليها جملة ثوابت وانحرافات.

الأزمة لدى الدولة التي تسلل الخوف إلى مفاصلها، إزاء خطاب التوعية والتحريض ضد الشعراوي، الذي لا يختلف عن غيره من الجماعات الإسلامية، التي تتقاسم معه الخطاب ذاته، وتحمل الأفكار المتشددة، الطائفية والتكفيرية، في أدبياتها، بينما تفرض ضدها الدولة حصاراً، وتعاديها في خطابها الإعلامي، هي خشيتها من فقدان سلاحها الأيديولوجي الوحيد والمتبقي، الذي تعتمد عليه في إطالة أمد عمرها السياسي.

وبحسب تعبير الفيلسوف الألماني، كارل ماركس، فأن تطلب تخلي الشعب عن الوهم حول وضعه، فهو أن تطلب التخلي عن وضع بحاجة إلى وهم.

إذاً، ليس مطلوباً هدم الطواطم التي يعبر من خلالها السياسيون والجنرلات إلى وعي الشعب، بل الاستفادة القصوى منها بحيث لا تتهدد مكانتهم أو ينافسهم على الشرعية أحد، ويظل الدين قناعاً ومسوغاً لكل الأعراض المجتمعية. وبالتالي، تُمحى أي فكرة عن نقد الحقوق والحريات والسياسات.

حين عاد الشعراوي من السعودية، في أوائل سبعينات القرن الماضي، بعدما أمضى فيها فترة طويلة، يمتهن التعليم، استضافه الإذاعي المصري المعروف، أحمد فراج، في برنامجه الديني “نور على نور”، وكانت تلك المحطة بداية الانطلاق، التي بدأت بعدها جماهيرية الشيخ ونجوميته، وحظي بالزخم والنفوذ الواسعين.

ساهمت الظروف السياسية والمجتمعية في تلك المرحلة، في زيادة قوة “إمام الدعاة” وتأثيره، ولعبت صفاته الشخصية دوراً موازياً، في تصاعد هذا النفوذ، وكسب أرض جديدة كل يوم. إذ كانت كل كلمة ينطق بها تسجل على شرائط كاسيت، وتباع، وتطبع في كتب، وتوزع في مصر، والأقطار العربية، كعملية دؤوبة لصناعة شخص، وترويج لفكر عن عمد.

مثله مثل كثيرين قرر الشعراوي، مأخوذاً بنشوة الحظوة والنفوذ الجماهيري، أن يكون أكثر من داعية ديني، أو بالأحرى يلعب على عنق الدين بأكثر من دور. ويجعل منه مرجعية علمية وقانونية وأخلاقية ومجتمعية.

ففي حديث متلفز تحدث عن أخلاق المرأة، وحصر مضمون رأيه حولها، في الزي الذي ترتديه؛ إذ اعتبر أنها يجب أن تكون مستورة، حتى لا يشك الرجل في بنوة أبنائه منها.

هكذا بكل بساطة، صادر الشعراوي المرأة في صورة الشهوة والغوابة والفتنة، في شكلها التقليدي، وبصورة موغلة في التوحش والتخلف. واختزل الأنثى في الجسد والجنس، ومن ثم، يطالبها بالستر والتحجب، حتى لا يشك الرجل في بنوة أبنائه منها.

ومن بين مواقف الشعراوي السياسية، التي حشد فيها كل إمكاناته الدينية، ومواهبه الفذة، دعمه السادات أثناء خروجه بمصر في تبعية للولايات المتحدة، والعداء للاتحاد السوفياتي، الأمر الذي وصل إلى ذروته، في لقاء جمع الرئيس الراحل بالمجاهدين الأفغان، في القاهرة، ودعمهم الرسمي، في حربهم ضد السوفيات، فنشر الشعراوي مقالاً بعنوان: “الإسلام يتحدى الشيوعية والرأسمالية معاً”.

واصطف الشيخ مع زمرة الدعاة، الذين صنفوا واشنطن باعتبارهم “أهل الكتاب”، والروس “ملحدين”، وبالتالي، يمكن التعاون مع الأولى ضد الأخيرة، الأمر الذي ترتب عليه تعاون سياسي وعسكري، في مصر والسعودية، وعدد من دول الخليج، لم يكن الدين فيها سوى بطاقة مرور شرعية، تتخفى وراءها مصالح سياسية وإقليمية.

ومن دون مواربة، لجأ الشعراوي في مقاله إلى الحديث عن الرأسمالية والشيوعية، عبر سرد قصة تاريخية، تحمل دلالات رمزية صريحة على الواقع، ليؤكد المضامين التي يسعى إليها، ويفرض رؤيته وهيمنته على الآخرين، واعتبار أن العالم منذ تاريخ الإسلام وحتى اللحظة هو مواجهة بين معسكرين؛ أحدهما مؤمن، والآخر ملحد أو كافر.

لذا، تحدث في المقال عن الفرق بين عداء المسلمين في عهد الرسول للفرس، وعدائهم للروم، فـ”الفرس كانوا في ذلك الحين ملحدين، والروم كانوا مؤمنين، وإن كانت عقيدتهم نصرانية، لذا، كان الروم أقرب إلى قلب الرسول والمؤمنين، فلما نشبت المعركة بين الروم والفرس، وهُزم الروم على يد الفرس، حزن رسول الله، وحزن المؤمنون”.

ولطالما كان الأميركيون أقرب إلى قلب الشيخ “المؤمن” لأنهم أهل كتاب، في مقابل الروس “الملحدين”، فقد كان هو ذاته الشخص الذي “سجد لله شكراً”، كما صرح في أكثر من لقاء تلفزيوني، بعد هزيمة الجيش المصري، في حزيران/ يونيو 1967، مبرراً ذلك، بأننا حاربنا بسلاح “المعسكر الشيوعي” وكنا في “أحضان الشيوعية”، بحسب تعبيره، وكأن السلاح المنتصر صناعة “فرسان الله”.

آراء الشيخ كثيرة ولا تورية فيها أو مواربة. ففي جمل مقتضبة وصريحة، يجيب في لقاء تلفزيوني على حكم تارك الصلاة، وجوابه: “القتل”؛ لكنه يفرق بين حالين؛ فإذا كان ذلك الشخص غير مؤمن، ولديه أسباب عقائدية، تجعله يمتنع عن أداء الممارسات والطقوس الإيمانية، فإنه يقتل فوراً، ومن دون تردد، وإذا كان الأمر سهواً ونسياناً منه، فإنه يقتل أيضاً، لكن بعد أن يستتاب ليومين أو ثلاثة.

وفي تسجيلات عدة مصورة، يتهكم على المسيحيين واليهود، الذين “أعد لهم الله فندقاً لتعذيبهم” (يقصد جهنم)، كما يرد على لسانه في عباراته ساخرة.

وفي المقابل، يحذر من القيام بأفعال، من دون أن يحدد ماهية تلك الأفعال، وتؤدي إلى رضا (النصارى واليهود) عن الشخص المسلم، حتى لا تفسد عقيدته، وتؤول به إلى “اتباع ملتهم”. وذلك في سياق تفسيرة إحدى الآيات القرآنية.

وفي آذار/ مارس عام 1978، تقدم النائب عادل عيد، باستجواب في مجلس الشعب، عن الفساد المستشري في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، متهماً الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف حينها، بالتهاون في مواجهة هذا الفساد.

بيد أن الشيخ الشعراوي، حين جاء دوره في الرد على اتهامات العضو البرلماني، نافياً وجود هذا الفساد في وزارته، بدأ بشكل غير مبرر، يدافع بحماسة وانفعال شديدين، ولغة خطابية وتجييشية، عن الدولة والرئيس السادات، حتى أنه قال: “والذي نفسي بيده لو كان لي من الأمر شيء لحكمت لهذا الرجل الذي رفعنا تلك الرفعة، وانتشلنا مما كنا فيه إلى قمة ألا يُسأل عما يفعل”.

وبينما اشتعلت القاعة بالهتاف والتصفيق على بلاغة الشيخ في امتداحه، أو بالأحرى نفاقه للرئيس، إلا أن الأمر لم يرق الشيخ عاشور محمد نصر، الذي تصادف وجوده بالجلسة، واعتبر مقولته فيها تجاوز ديني شديد وغير مقبول.

ورد عليه: “اتق الله يا شيخ، ليس هناك أحد فوق المساءلة غير الله سبحانه وتعالى”.

لكن الشيخ الشعراوي، رد بقسوة هو الآخر على النائب الوفدي، قائلاً له:

“اجلس مكانك، فأنا أعرف الله أكثر منك، وخيراً عنك”.

وهنا جاء دور السيد سيد مرعي، رئيس مجلس الشعب، وقتها، وصهر الرئيس السادات، إذ تدخل لوقف حالة التنابذ بين الطرفين.

وعلى رغم محاولات الشيخ لتبرير المأزق الذي وقع فيه، من خلال تقديمه تأويلات لغوية عن مضمون ما قصده، لكن للشيخ وقائع شهيرة في امتداح الملوك والرؤساء، ومن بينها، حين نظم شعراً في الشيخ زايد بن سلطان، أول رئيس للإمارات، والذي ما زالت إحدى عباراته تتردد لليوم.

وقال عنه: “يا زايد الخـير أعلاكم تواضـعكم… لـذا رُفعـت بـفـضـل الـلـه مـقـدارا… وبارك الله في قطبين قد جمعا… على هدى الله وللإسلام قد سارا.. مـبارك، زايد، أبصرت مزجهما… أحــيــا مــواتــا وإصــلاحــا وإثـمـارا.. حمداً إلهي، حمداً، مبارك موصول بزايده عاشا على الخير كل الخير أنصارا”.

من مثل هذه الأقوال برزت المقارنة بين حملة الدفاع عن الشعراوي ضد منتقديه والاعتدائين المذكورين بحيث حالت الانقسامات الطائفية دون تكريم أو تخليد شابين قتلا غدراً في اعتداء مسلح.

مثل تلك المفارقات تكشف عن واقع ضعيف ومشوه، والأطراف المسؤولة فيه متواطئة على ذاتها، تؤبد للعنف والطائفية والتكفير، من دون مساهمة حقيقية وجادة لنبذ ممثليها، والتخلص من حواضنها التي تفرض هيمنتها ونفوذها، بل وليست لديها رغبة في تصفية أسباب هذا الواقع وعوامله، بل إنها تراكم رموزه، وتمنحهم الشرعية، فيما تبدو مترددة، دائماً، كما في المشهدين السابقين، وتنأى بنفسها عن مواجهة الأفكار والشخصيات، حتى لو بدت في سياق آخر، تأخذ مواقف مغايرة ومعارضة.

درج