فرضية المدوّن العالمي الجديد/ وارد بدر السالم

الفرضية المتخيلة للبشرية التي تحاصرها جائحة كورونا هي أنّ معظم السكان الأرض يدوّنون الآن يومياتهم في هذا المحجر العالمي الشامل، بسبب الفراغ الذي يحيط بهم وفائض الوقت الذي يطاردهم تطبيقًا للشعار العالمي: خليك في البيت.. ومع أن الحياة العملية عادت نسبيًا بالمحاذير الصحية هنا وهناك، إلا أن الهرب الى البيت هو الحل الناجع لتفادي الموت البطيء مع هذا الفيروس القاتل.

فرضية التدوين اليومي، وأسمّي كاتبها بـ المدوّن العالمي، ممكنة لكونها دراما كونية توحدت فيها مشاعر الخوف والقلق والمجهول والاحتماء في الطبيعة ومقايضة الواقع بالغيبيات؛ مع أن الأغلبية ليسوا أدباء وكتّابًا؛ ولم يفكروا يومًا أن يدوّنوا صفحة شخصية واحدة عن موقف رومانسي أو وطني أو إنساني. وبالتالي فإن الظرف المَرَضي الذي حاصرها ويحاصرها حتى اليوم ألجأها الى هذا التدوين المباشر، كنوع من إطلاق المكبوت والهامشي في النفس الإنسانية. وصار بإمكان علماء الاجتماع على سبيل المثال أن يكتشفوا الكثير من المزايا النفسية والاجتماعية البشرية المغيبة التي أخرجها فايروس كورونا قسرًا.

ومن الطبيعي جدًا أن تتشابه الأفكار في هذه الفرضية الممكنة، وأن يصير السرد مجتمِعًا موازيًا للمحنة الكونية العامة. وستلتقي اليوميات في وصفها الشخصي والعمومي من دون الحاجة الى الإطالة واستقدام الخيال واللغة الماهرة، إلا من بعض التفاصيل الصغيرة التي تتحكم بها جغرافية كورونا بين هذا البلد أو ذاك. وهي تفاصيل مطلوبة حسب سياسات الشعوب ووجودها الميداني على الأرض واجتماعياتها المختلفة.

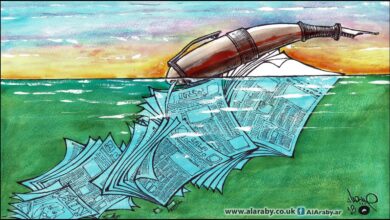

ليس افتراضًا في هذه الحاضنة الأرضية التي توارت عن الوجود الحسي الكامل والشامل، وقلّت حركتها اليومية المعتادة، وعادت الى بيوتها وكهوفها الأولى لترى أن الحياة بحجمٍ أقل من ربع بعوضة. وأقل بكثير حتى من حجم هذا الفيروس الغامض الشبحي الذي تسلل الى الحياة بطريقة نادرة وفريدة ومخيفة، وجعل منها مصحّة اجتماعية وسياسية، يفترعها الذعر والهلع والتحسُّب أكثر مما حصل فيها من وفيات واصابات. فالعالم كله انحنى أمام هذا المخلوق اللامرئي وعجز حتى اليوم من إيقاف زحفه السريع بين الدول والمدن شرقًا وغربًا، ليكتشف أن ثقافته العامة هي ثقافة استهلاكية أكثر من كونها ثقافة صحية وعلمية رصينة تواجه الحياة بمضاداتها المعرفية والأخلاقية والإنسانية، بعيدًا عن الوقاية الدينية التي يتوجه الناس اليها اليوم درءًا لهذا الإرهاب البيولوجي. وهذه أقل حيلة يلجأ اليها الإنسان في محنته الشخصية، ليكشف أنه عضو ضعيف في النسق البشري العام، وأنّ الكثير من الشعارات الحياتية واليافطات السياسية والدينية الشكلية ما هي إلا غطاء مرحلي للعبور الى الساحل الآخر من المنفعة الشخصية والإيديولوجية، وأن كورونا فضح الجميع بلا رحمة أمام جبروته وعظمته السرية التي اجتاحت الشعارات الشكلية والفساد السياسي والاقتصادي والديني الوعظي بقوة.

لذلك باعتقادنا أن البشرية بأديانها وطوائفها ومذاهبها وفي كل مكان تضامنت؛ ولو بنسبة معينة؛ وتوحدت ونجحت؛ الى حد ما؛ في أن تبتعد وتتقارب بالوقت ذاته، بعيدًا عن إلهامات السياسة وأديانها الكثيرة، لترى أن الحياة بالنتيجة أضيق من خرم الإبرة. وأن السعادات في الغالب فردية يصنعها البشر ولا تصنعها الأشكال الأخرى التي استهلكت الأرض بلا معنى في كثير من الأحيان. وبالتالي فإنّ التغيير النفسي والواقعي سيطال الحياة كلها بعد الخلاص من هذه المحنة الكونية والقضاء عليها.

ثقافة الخرافة

نقول إن التدوين اليومية المقترح في أرجاء الأرض سيتشابه وسيلتقي في نقطة واحدة؛ وهي النقطة الإنسانية الشاملة التي تعاضدت بين شرق الأرض وغربها بطريقة واحدة. وصار تتبّع أخبار الشعوب الشغل الرئيسي للجميع لتقدير حجم الإصابات والوفيات، وما يفرزه من إطار نفسي قوامه الخوف والذعر وانتظار الآتي من مخلفات الجائحة الكورونية، مثلما تتجه الأنظار في العالم كله الى ملائكة الرحمة من الأطباء والممرضين وعلماء البيولوجيا والعارفين بمثل هذه الأوبئة الفتاكة من كلا الجنسين. لكن تبقى الشعوب الفقيرة والجاهلة والمعدمة من نعمة الطب تستميت في الرحيل صوب شفويات أسطورية وخرافية في صيدليات الطبيعة وما تركه السلف البعيد من (علاجات) سحرية، أملًا بأن تقلل من حجم الإصابات، فمثل هذه الشعوب التي تستقدم خرافاتها الطبية قد تعالج الجانب النفسي، وهو نصف المشكلة، عندما تذهب الى الماضي والإرث الطبي الشعبي المتوارث والذي لم تثبت أهميته بعد.

وحتى في الدول التي خرجت من هذا الإطار الشعبي الذي يسوده الجهل وعُدّت من الدول الأكثر من نامية؛ كالعراق وإيران مثلًا، ذهبت الى ثقافة الخرافة الدينية بوصفها الطائفي لتستدعي المقدس على أشكاله، فأشاعت الكثير من الممارسات المستفزة في المجتمع التي لا علاقة لها بعلاج كورونا، سوى أنها نوع من الإيهام النفسي والخديعة التي تضلل المجتمع وتغريه بتابعيته اليها من دون أن تتركه، ليرى الحياة العلمية وثقافتها المتطورة ومعالجاتها المتوقعة لهذا الإرهاب الوبائي، كالخرق المقدسة والعطور الدينية التي تشفي المرضى من (أوهام كورونا) إضافة الى السماح بالزيارات الدينية الى مراقد الأئمة في تجمعات جماهيرية ناقلة لهذا الوباء.

الطفولة الاجتماعية

سيعود المدوّن العالمي الى مثاباته الأولى. وستكون أولى انتباهاته الى البيت ومحتوياته وعناصره الغائبة عن العين، لا سيما الهوامش منها. بمعنى أنه ستكون للبيوت يوميات ومذكرات مع أفراد لم يعتادوا المكوث الطويل كما يحصل الآن، لا سيما الرجال الغائبين عنها ساعات طويلة بسبب العمل أو السفر مثلًا، ليكتشفوا أسرارها وعناصرها الصغيرة والكبيرة، بدءًا من الباب الخارجي الذي يحتاج الى تجديد في الأصباغ وترميم الخسوفات الصغيرة، وانتهاءً بالحديقة الخلفية التي تراكم عليها الغبار والتي تحتاج الى تشذيب وري وسقاية وقص وتنظيم، مرورًا بالمطبخ بروائحه من قلي وشواء وطبخ، والى كل الموجودات التي تشكل عناصر هامشية ورئيسية كالثلاجة المزخرفة بالملصقات، والمجمدة النائمة على برودتها المثلجة، والطباخ الذي تعلوه طبقات خفيفة من الدهون، والقنفة الراكدة، والسجادة المتآكلة، وعلى شاكلتها العناصر الهامشية: البطانيات والمخدات والثياب والستائر والمصابيح والثريات والإكسسوارات المعلقة من صور قديمة ولوحات تجارية تناسلت تحتها العناكب ومات الذباب في شبكاتها المتربة.

وربما ستكون مدوّنات البيوت هي الأجدر بأن تكون تاريخًا نسبيا لأيام كورونا، كونها أعادتنا قسرًا الى كل تلك الموجودات والعناصر الدافئة التي نفتقدها مع مرور السنوات لأسبابنا الكثيرة. وهذه السببية بمجموعها السالب والموجب أعادتنا الى نقطة الصفر البيتية وروائحها وطعمها الأزلي الذي نسيناه في زحمة المشاغل اليومية. فاضطرنا الوباء الى أن نبقى في بيوتنا فترة من الزمن مفتوحة وكأنها لا نهاية لها. فالحال المَرَضية المفاجئة ألزمت الكون بأن يستفيق ويصحو ويعود الى طفولته الاجتماعية في بيته ويرى الكثير مما فقده في سنوات الترحال والعمل والتجوال. وهذا ما وقعنا فيه: عزلة إجبارية في بيوت شاء القدر لها بأن تفتح أجنحتها للعائدين إليها، ليكون للبيت حصة من اليوميات والمذكرات في هذه الجائحة الكونية التي ترانا ولا نراها. وبالتالي علينا أن نرى البيت كعربة دافئة، راقدة على جرف الحياة لا لتشكّل منظرًا طبيعيا. بل تؤدي مهمة نفسية كظاهرة، بتعبير باشلار، انسجامًا مع فكرة أن البيت هو الألفة والحميمية الذي يتجذر فينا بمرور الوقت، فهو الحضنُ والحاضنة والمأوى والغطاء والخيمة الكبيرة. وحتى الانسان البدائي القديم كان يتستر ويبني بيوته من أوراق الأشجار وجذوعها، ومن حزمات القصب يشكّل هندسة بيتية محمية، ليمارس فعل الحياة بالأشكال كلها. فالإنسان يولد في بيته؛ أيًا كان شكل البيت؛ وتتفتح عيونه على أي شكل هندسي مهما كان بسيطًا، يحفظ له بقاءه وديمومته ليصون بالتالي أسراره ويتجذّر فيه وينتمي إليه. وهو ما أشار اليه الظاهراتي باشلار في (جماليات المكان).

المدوّن العالمي الكوروني سيشعر بأنه يعيد الاعتبار للبيت فقد تكون هناك مواساة ضمنية في هذا الرجوع الإجباري؛ لإعادة النظر في كل شيء، اجتماعيًا ونفسيًا وأدبيًا، وتقليل بعض الخسائر اليومية التي كانت تحدث، ورؤية البيت من زوايا كثيرة مع مراقبة الأخبار العاجلة التي تتحدث عن السيد كورونا. فكلما كانت هناك فجائع موت أو إصابات، يمسك مقود البيت بالمعقمات والمطهّرات بقلق، ثم يخاطب الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة ما كأنه سيودعهم أو في محاولة؛ ربما صريحة؛ لطلب الصفح والعفو والمغفرة، لذلك فالمدوّن حاجرٌ نفسي وذاتي وكياني قبل الحجر الحكومي، كوني أفهم الى حد بعيد ماذا تعني مثل هذه الظاهرة الكورونية، وما خلّفته من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، مستذكرًا طواعينَ كثيرة مرت بها البشرية سمع بها سابقًا أو أعادتها له مقاطع فيديوية تهتم بالشأن الصحي والإنساني.

وسيجد هذا المدوّن العالمي أثناء حصاره البيتي بأن هناك حلولًا غير التدوين من شأنها أن ترفده بالتجربة، لو استعصت الكتابة عليه. فالقراءة حل. والكتابة حل. والنوم حل. والخمرة حل. والموسيقى حل. والصلاة حل. والدعاء حل. وكل هذه الحلول هي موضعية لا تستطيع أن تخفي القلق المتعاظم فيه مع موجات الإصابات المحلية والعالمية وازدياد الوفيات في هذا البلد أو ذاك، حتى بات القلق نصف الهزيمة. وما تبقى يشبه حلًا قدريًا قد يأتي أو لا يأتي، مع يقيننا الثابت أن العلم الجبار سيجد حلًا أخيرًا لهذه المنازلة غير المنصفة (تذكّروا رواية “أولاد حارتنا” لنجيب محفوظ عندما انتصرت فيها المعرفة) فلا مجال للقوة الشخصية إلا في استمكان تلك الظواهر والعبور عليها بسلام. لكننا ندّخر القوة من مضامين نفسية وثقافة مستوفية الى حد جيد أن تكون هذه التجربة المخيفة ليست عابرة كما يتصورها البعض. بل هي من أصعب التجارب التي تواجه أجيالنا في كل مكان من الأرض، وعليه فإن هذا الصراع الوجودي هو تهديد حقيقي وليس طارئًا على الكون كله، وبالتالي فالخوف حقيقي من اليوم ومن الغد مع وجود المناعة الثقافية المتوسطة والمناعة القدرية التي لا بد منها في مثل هذه الظروف بالغة السوء. فاليوم الغامض يمر أحيانًا بسلام، لكن الغد الأكثر غموضًا لا نعرف مستويات مفاجآته النفسية والاقتصادية والسياسية. وعلى الأغلب الأعم أن الغد سيتغير كثيرًا، فهذه الجائحة لن تمر بسلام على الجميع؛ إذ لابد من أن تتغير بُنى اجتماعية وفكرية وثقافية وسياسية كثيرة في مغارب الأرض ومشارقها. وقد نشهد تحولات استراتيجية في كيفية بناء الأوطان بناءً علميًا وثقافيًا غير الذي اعتدناه وتطبّعنا عليه. فالكوارث كلها تعيد الخلق من جديد. وتنمّي مهارات أخرى للمستقبل وأولها البناء الثقافي الرصين بكل مشتقاته المعروفة.

تحية لكل مدوّن في العالم رصد بيته وانفعالاته وخوفه وقلقه، ورأى ما لم نره في هذه المحنة الجماعية.

ضفة ثالثة