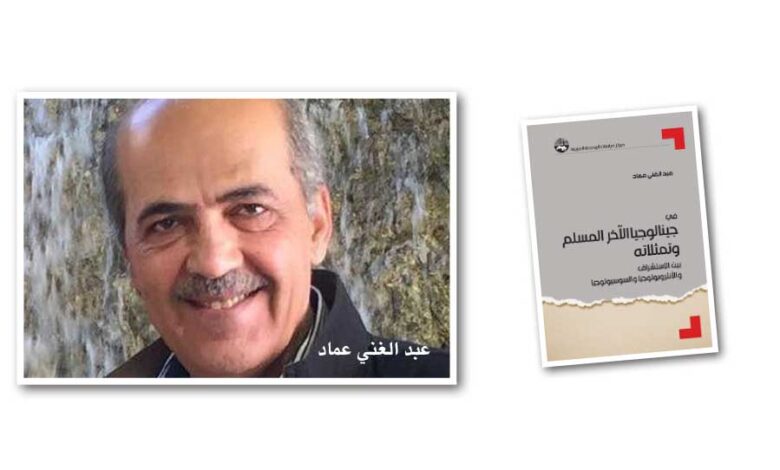

على تخوم الإسلام اليومي… الرحلة الأخيرة للسوسيولوجي اللبناني عبد الغني عماد/ محمد تركي الربيعو

قبل أسابيع قليلة من رحيله عن دنيانا، كانت آخر كتب السوسيولوجي اللبناني الراحل عبد الغني عماد، قد صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان «في جينالوجيا الآخر.. المسلم وتمثلاته»؛ وقد حاول في هذا السفر دراسة تطور التمثلات الغربية للآخر المسلم، بدءا بالاستشراق في لحظة ازدهاره، مرورا بالأنثروبولوجيا ومقارباتها للشرق والإسلام، وصولا للسوسيولوجيا ومنهجياتها التحليلية للمجتمعات. واستطاع الراحل أن يكشف في هذا الكتاب عن معرفة ومتابعة دقيقة للخطاب الأكاديمي والبحثي الغربي حيال الإسلام المعاصر واليومي في الشرق الأوسط، كما لم تخل فصول كتابه من ملاحظات عميقة حول بعض هذه الآراء والأخطاء التي وقعت فيها، وهذا ما يراه ضروريا على مستوى التحليل السوسيولوجي، إذ يرى عماد أنّ مهمة السوسيولوجي (وبالأحرى الهدف من كتابه) في مجال المعرفة هو أن يعامل الأفكار كعالم أنساب أو كأركيولوجي، وأن يقوم بحفريات كاشفة لما ترسب، أو تكلس من معارف وصور وتمثلات تجاه الذات والآخر. ولذلك يمكن القول إننا أمام كتاب، من ناحية يقدم بيبولوغرافية وسرد غني لأهم ما طرح من أفكار حول الإسلام اليومي، ومن جانب آخر هو مؤلف مكتوب بحس الباحث السوسيولوجي وأدواته، والمنشغل بأسئلة السوسيولوجيا ودراستها للمجتمعات الإسلامية.

يؤكد المؤلف في البداية أنّ حقل الدراسات الإسلامية في الغرب لم ينشأ بعيدا عن تمثلاته للآخر المسلم، ولم يبنَ هذا التمثل على فراغ كما لم يتكون خارج إطار معرفي واجتماعي وسياسي محدد. مع ذلك، شهد هذا الحقل مع منتصف القرن العشرين تطورات جديدة، فقد حاول البعض إخراجه من شيخوخته عبر تجديد مناهجه، وإدماجه كذلك في حقول أخرى مثل الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا.

أزمة الاستشراق

ولرصد هذا الاضطراب في حقل الاستشراق، يعود بنا المؤلف إلى لحظة أنور عبد الملك وحديثه عن أزمة الاستشراق في عام 1963، الذي بيّن كيف أنّ هذا الحقل يعاني بطرائقه الفيلوجية والتاريخيانية من إشكاليات عديدة، ولذلك بدا من الضرورة اختراقه بشكل ما، تارة عبر نزوع ألسني، أو بقاءه كما كان عليه مع تحول تسميته نحو دراسات إسلامية أو شرق أوسطية، أو دخوله ضمن التاريخ العالمي، أو تحوله إلى أنثروبولوجيا، وهذا ما بدا الأكثر ظهورا في العقدين الأخيرين؛ وقد برزت في هذا المجال دراسات أرنست غلنر وكليفورد غيرتز وأيكلمان، كما أخذت دراسات سوسيولوجيا الإسلام بالنمو والتراكم في عدة اتجاهات، وتعتبر دراسة فيكتور تيرنر النقدية لأعمال فيبر في هذا الجانب لا غنى عنها لنقد بعض التفسيرات، ومنها ذلك التصور الذي يرى أنّ الطبيعة الماورائية للمؤسسات السياسية الإسلامية هي التي أعاقت، في رأي فيبر، ظهور المقدمات الضرورية للرأسمالية، وبالأخص القانون العقلاني والسوق الحرة.

رغم هذا التطور، يعتقد مؤلفنا الراحل أنّ الإرث الاستشراقي بقي ثقيلا في ميدان السوسيولوجيا كما هو في الأنثروبولوجيا، إذ أنّ مجموعة من المفاهيم المفتاحية بقيت تمثل أساسا للتحليل المرجعي في المقابلة الأيديولوجية الاستشراقية بين الشرق والغرب، وهي مفاهيم تسربت بصياغات مقنعة إلى العلوم الاجتماعية، ولذلك يرى من الضرورة التقيد بهذا الموقف الحذر، لكن ذلك لا يعني، وفقا لراحلنا، القول إن الاستشراق في مجمله شر لا بد من القطيعة معه، بل نراه في قراءته لموقف إدوارد سعيد يؤكد على أن الإدانة المطلقة للاستشراق انطلاقا من مقولة أن كل معرفة سلطة، وأن معرفة أوروبا بالشرق عبر الاستشراق، قادت إلى السيطرة عليه، قول يبقى محل نظر لما فيه من تعميم.

وبالتركيز على الدراسات الأنثروبولوجية حول الإسلام، يؤكد عماد على أن هذا الحقل، ورغم أنه تطور مع انفجار الاستشراق، لكن سبقته محاولات غنية عديدة منها دراسات مونتي مثلاً حول عبادة الأولياء والزوايا الدينية في المغرب؛ فحسب مونتي، يرجع سبب وجود هذا الكم الهائل من الأولياء في المجتمع المغربي إلى الظروف السياسية التاريخية، التي سادت خلال القرن السادس عشر، المتمثلة بالانتصارات الصليبية في شبه الجزيرة الإيبيرية وفي الشمال الافريقي. وقد ولدت هذه الظروف لدى المغاربة حماسة دينية تستنهض الهمم لمقاومة المستعمر والدفاع عن الثغور، ولذلك مثل الجهاد ضد العدو المسيحي مصدر إلهام بالنسبة إلى عدد من الأشخاص، الذين تحولوا لاحقا إلى أولياء. في فصول أخرى، يذهب للحديث عن رؤية طلال أسد وملاحظاته حول أنثروبولوجيا الإسلام، وأيضا حول الرؤية الانقسامية ودراسات أرنست غلنر في الأطلس الكبير المغربي، ليتوقف بعدها عند دراسات كليفودر غيرتز في كتابه «الإسلام ملاحظاً». وبوصفه وريثا لماركس فيبر، حاول غيرتز القطيعة مع السوسيولوجيا المقارنة، بالقدر نفسه الذي قطع فيه مع الاستشراق، كما رفض ملاحظة الإسلام كإيمان واحد، والعالم الإسلامي ككيان متجانس مقاوم للتاريخ في النهاية، ولذلك اختار تحليل تجربتين اجتماعيتين تنتميان إلى الحضارة الإسلامية، إندونيسيا والمغرب، ورصد التمايزات والاختلافات التي تتعارض مع الأساليب الدينية التقليدية للمجتمعين، وتتبع التحولات منذ القرن التاسع عشر.

في سياق مواز، يسلط المؤلف الضوء أيضا على بعض الأنثروبولوجيين الذين اهتموا بكيفية تكون العالم والواعظ المسلم، مثل دراسة أيكلمان حول الكيفية التي تشكل بها مسار فقيه في إحدى القرى المغربية، كما درس أنطون ريتشارد أسلوب خطيب الجمعة، ودوره وتأثيره في إحدى القرى الأردنية، قبل أن ياتي أحد تلاميذه لاحقا لدراسة حياة أربعة وعاظ يمثلون رؤية مختلفة في القاهرة ومحيطها.

كما يخصص المؤلف فصلاً لقراءة كلود ليفي شتراوس للإسلام في كتابه «مداريات حزينة»، وهي قراءة بدت له هزيلة وبسيطة وكاريكاتيرية بعض الشيء، مقارنة بكتاباته الأخرى، فحين يعقد مقارنة بين حكيم الهندوس بوذا والنبي محمد، يذهب إلى تبيان التناقض الصارخ والاختلاف بين الطرفين، فالحكيم في تصنيفه متعفف وخنثوي ومسالم وقدوة، أما الرسول ففحل بزوجاته الكثر وملتح ومحب للحرب ومبشر، ولذلك خلص إلى أن الثقافة الغربية أقرب إلى الثقافة الهندوسية منها إلى الثقافة الإسلامية.

يتوقف عبد الغني عند النقاشات التي أثارتها رؤية فيبر وردود فيكتور تيرنر حول فكرة غياب مجتمع مدني مسلم، كما يشير في هذا السياق لمناقشات أرماندو سالفاتوري حول سوسيولوجيا الإسلام، والذي يرى أنّ ما امتاز به الإسلام هو وجود شبكات من المؤسسات المرنة، التي حفظت وضمنت استمرار قطب المعرفة في مواجهة قطب السلطة، وهذا ما شكل الميزات الخاصة بالمدنية الإسلامية مقارنة بنظيرتها الغربية، وهنا يؤكد عبد الغني أن القراءات السوسيولوجية للإسلام لم تعد أسيرة قوالب محددة مسبقا، فقد انطلقت مجالات جديدة من البحث والمراجعة والنقد.

الإسلام السياسي والمابعديات:

سيؤسس عام 1979 منعطفا مهما للكثير من السياسات الناظمة للعلاقة بالاسلام السياسي، خاصة في الولايات المتحدة، فقد شهد ذلك العام انفجار الثورة الإسلامية في إيران، وأيضاً بداية الغزو السوفييتي لأفغانستان، ولعل ما ميز القراءات في هذه الفترة، بحسب مؤلفنا، أنها لم تعد مختزلة، بل تنوعت بما يتناسب وطبيعة ذلك المجتمع، وثمة عدة ملامح أساسية تسم مجموعة من الباحثين في حقل الدراسات الإسلامية ما بعد سنة 1968 حللها واحد من أبرز أعضاء تلك المجموعة، وهو أوليفيه روا، إذ يرى الأخير أن الفئة الجديدة من الباحثين، لم تر في الدراسات الفقهية القرآنية أو التاريخية أداتها الرئيسية في دراسة الظواهر الإسلامية المعاصرة وتحليلها، بل المحك بالنسبة إليها هو البحوث الميدانية، وهذا ما يعني ضرورة وضع كل تجربة إسلامية في سياق الظرف الاجتماعي والسياسي المعاصر الذي يحيط به، كما أن هؤلاء صاروا ينعتون هذه الحركات بالإسلام السياسي بدلاً من الحركات الأصولية، ذلك أنها حركات سياسية اجتماعية بامتياز في نظرهم. وفي هذا الجانب، ينكب المؤلف على قراءة دراسات الفرنسي أوليفييه كاريه الذي وصف الإسلام السياسي كحامل جديد للحداثة المنشودة، وبأنه يمثل الثقافة السياسية الصاعدة للعالم الإسلامي، كما رصد جهود ميشيل سورا الذي حاول النبش عن أصول العنف الممنهج الذي مورس في الشرق الأوسط في أواخر السبعينيات، ولذلك، ورغم يساريته، لم يتعاطف مع النظام السوري «الاشتراكي التقدمي»، بل كان يعتقد أن لا قلق في سوريا من ظهور «خمينية جديدة». بيد أن هذه الموجة ستشهد بعض التغيير مع وفاة سورا، فها هو زميله كاريه يعود ليبدي تقييما مختلفا لما يسمى «النزعة الإسلامية» في ضوء التجربة الإيرانية، التي يرى أنها قوضت من صدقية البديل الإسلامي، كما يرصد ويناقش أفكار أوليفيه روا عن فشل الإسلام السياسي، وكذلك الحال بالنسبة لجيل كيبل، وعمل على قراءة ظهور كتابات ما بعد الإسلاموية، ويؤكد عبد الغني هنا أن أوليفييه كاريه هو أول من طرح هذا المصطلح في عام 1991 في كتابه «اليوتوبيا الإسلامية في الشرق العربي»، إذ تحدث يومها عن إطلالة بذور إسلام علماني في عودة إلى ما أطلق عليه التراث العظيم للإسلام، الذي قام على العقلانية والفلسفة قبل أن تسود التفسيرات الأرثوذكسية الجامدة منذ القرن التاسع عشر، ولذلك اعتبر أن مرحلة ما بعد الإسلاموية هي الخيار الموجود لدى الفكر الاجتماعي والسياسي، للهروب من الفخ الذي وجد نفسه فيه في العشرينيات منذ بداية الكفاح ضد الاستعمار، كما سار على المنوال ذاته تقريبا أوليفيه روا، ولاحقا آصف بيات الذي وجد أن الموقف من العلمانية بات خيارا استراتيجيا حرا، أكثر منه إجراء براغماتيا واقعا، على الرغم من أن الكثير من العلمانيين يشككون بذلك ويعتبرونه مجرد خيار تكتيكي.

ثمة كتابات كثيرة حاولت استلهام نموذج أو باراديغم بيات لفهم ظاهرة الإسلام السياسي، لكن تحليل عدد من هذه الدراسات، بحسب عبد الغني، يشير إلى سيولة هذا المفهوم، وإلى الغموض والالتباس المحيط به، وهذا ما يؤكده أيضاً فرانسوا بورغا، الذي وجد أن الحديث عن فشل الإسلاموية غير دقيق، وأن الفشل هو في الإطار التفسيري، الذي كان هؤلاء الباحثون يتبنونه، وهذا موقف يشاطره به راينهارت شولز الذي يشير إلى المخاطر المعرفية الضمنية في الاعتماد على فكرة معينة لما بعد الإسلاموية، فبالنسبة لشولز فإن «خطاب المابعد» متعدد الوظائف، ذلك أنه يفترض وجود الحاجة إلى تأدية أدوار عامة مختلفة سياسية واجتماعية وثقافية بدون أن يعني ذلك بالضرورة وجود أيديولوجيا ثابتة.

وفي الكتاب تفاصيل ومقارنات إضافية كثيرة بين من درسوا الإسلام اليومي وأشكاله في الشرق الأوسط، ولعل ما ميزه أيضا، قدرة المؤلف على رصدها بدقة وتقديمها للقارئ بأسلوب أكاديمي سهل، وممتع، خلافاً لما عودنا عليه بعض الأكاديميين العرب وهم يتحدثون عن سوسيولوجيا الإسلام، ويكفي أن نذكر أخيرا، أن هذا السفر يمثل رحلة غنية في عالم الكتابات الغربية عن الإسلام، ولذلك لا مفر من التعرف عليها لكل مهتم بهذا الحقل، وحتى للقراء العاديين، وربما كان بالود لو تمكن راحلنا من إكمال أسفاره ورحلاته المعرفية الأخرى، لكن شاءت الأقدار أن يرمي عصا ترحاله هنا، ليكمل دربه إلى العالم الآخر، فله الأجر والرحمة..

٭ كاتب من سوريا

القدس العربي