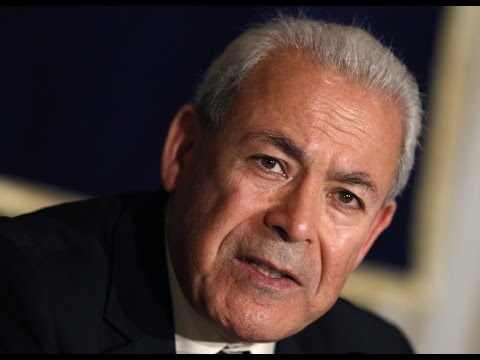

حوار مع د. برهان غليون :هل حان بالفعل وقت التغيير؟

حوار زهور المشرقي

س- بعد مرور عشرة أعوام على بدء الاحتجاجات الشعبية السلمية وتحولها إلى صراع مسلح في سورية، كيف تقيمون مسار الأحداث اليوم، وهل تتجّه نحو الانفراج الجزئي؟

ج- وصلت القوى الداخلية والخارجية التي واجهت الثورة الشعبية السلمية، وهي الثورة التي سعت لتغيير النظام الاستبدادي القائم وإقامة نظام ديمقراطي يضمن كرامة الأفراد وحرياتهم ويساوي بينهم ويكف عدوانه وعنف المخابرات عنهم، إلى أقصى ما سمحت لها به قوتها وطاقتها، وبدأت قواها بالتراجع والانحسار، فلم يعد لدى الحكم الإيراني التيوقراطي والطائفي ما يمكن أن يضيفه على ما فعل، بالإضافة إلى أنه يعيش هو نفسه اليوم في أسوأ حال اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا، أما روسيا فقد جربت أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب أرواحهم ووضعت يدها على ما أرادت من موارد ووقعت الاتفاقيات التي أرادتها لتحسين وضعها الجيوستراتيجي العالمي، وتجد نفسها في طريق مسدود بسبب العقوبات التي فرضت عليها وفرضت أيضا على نظام الأسد واستعصاء عملية إعادة الإعمار التي تمكنها من حصاد نتيجة استثماراتها العسكرية والسياسية في سورية، أما النظام فقد تخلى عن كل مظاهر الدولة وأصبح يتصرف صراحة كعصابة وقاطع طريق، ولم يعد هناك من سند له سوى قوى الاحتلال الأجنبي، حتى صار اعتماده في معظم قياداته العسكرية والأمنية على الخبراء الروس والإيرانيين. فما ينبغي أن نسميه نظام التحالف الثلاثي: الاحتلال الداخلي من قبل ميليشيات الأسد والاحتلال الإيراني من قبل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له والاحتلال الروسي قد استنفد طاقاته وليس أمامه مخرج سوى الانصياع لإرادة القرارات الدولية أو المراوحة في المكان مع خطر خسارة مكاسبه يوما بعد يوم. وبالرغم من مكابرته بسبب تناقض أو تباين مصالحه في الحل السياسي أو حتى في الخروج من النفق الذي أصبح فيه النظام، إلا أنه في مأزق حقيقي لا مخرج منه.

بالمقابل لم يعد لدى الشعب الكثير مما يمكن أن يخسره في الحاضر والمستقبل بعد أن تعرض لحرب إبادة جماعية ودُمر عمرانه وذُبح وجرح وهُجر الملايين من أبنائه الذين لايزال قسم كبير منهم يعيش في مخيمات اللجوء، وبالعكس، كل يوم يمر عليه يتعلم من محنته دروسا جديدة، وكل يوم يولد جيل جديد من السوريين الذين تحرروا من نظام العبودية والطغيان، وينبغ بين أبنائه مئات المبدعين في كل الميادين.

بالرغم من الكارثة وفي صلب المأساة تولد سورية الجديدة بموازاة احتضار سورية النظام القديم، وهي التي تملك مفاتيح المستقبل لا الحكم المافيوزي ولا الاحتلال الإيراني ولا الاحتلال الروسي أيضا ولا غيره من الاحتلالات.. هذه رؤيتي للوضع الراهن، وهي رؤية تنم عن أن القديم انتهى وما عليه إلا أن يلملم أسماله ويرحل وأن الجديد يتخلق بين أنقاض النظام القديم ويتحرر ويتقدم ليحتل مكانه الطبيعي حتى لو أن تضافر مصالح أجنبية ومافيوية متعددة لا تزال تسد عليه الطريق إلى اليوم، بعبارة أخرى أصبح التغيير على جدول أعمال التاريخ السوري وهو في يد ومتناول الشعب الذي أراد التغيير، بمقدار ما أصبح الواقع المأساوي شاملا الجميع ومكشوفا لهم تماما وكذلك وعي السوريين بأسبابه شديد الوضوح.

س- قلت سابقا في أحد حواراتك الصحفية، إن تنقلك من علياء الفكر إلى الساحة السياسية، هدفه مساعدة الشعب الثائر في تنظيم صراعه ضد نظام غاشم من خلال السعي إلى توحيد قوى المعارضة المنظمة في إطار مشترك حتى لا تستغل الانتفاضة من قبل أطراف داخلية وخارجية، وقد لامك الكثير على هذا التنقل، فهل نجحت في ذلك؟

ج- في الظروف التي قبلت فيها استلام منصب المنسق العام لقوى الثورة والمعارضة، وهذه هي المهمة الحقيقية التي كلفت بها، لا يسأل الإنسان ولا ينبغي له أن يسأل عن فرص النجاح والفشل وإنما أن يقوم بالواجب. وقد تضافرت عوامل عديدة لتكليفي بهذه المهمة ودفعي إلى رئاسة المجلس الوطني السوري الذي حاول أن يشكل عنوانا للثورة والثوار في علاقتهم مع المجتمع الدولي. لقد لبيت طلب نشطاء الثورة الذين يئسوا من قدرة السياسيين على التوافق على إقامة جبهة مشتركة وإنتاج قيادة سياسية للإنتفاضة بعد أكثر من ثمانية أو تسعة مؤتمرات لم تترك أي أثر بعد اجتماعها الأول. وكان هؤلاء النشطاء يعرفون أنني لم أكن عضوا في أي حزب سياسي ولا أظهرت في أي وقت طموحا لاحتلال منصب رسمي. وأعتقد أن المجلس الوطني كان أول تجربة ناجحة كسرت الحلقة المفرغة للفشل المتكرر للمحاولات التجميعية السابقة. وهكذا تعامل معه الرأي العام الثائر وعبّر عن ترحيبه به في تظاهرات جعلت شعاراتها المجلس الوطني يمثلني، وهو أول هيكلية سياسية تم الإعتراف الدولي بها، عملت على نقل حقيقة الثورة السورية للرأي العام العربي والعالمي، وأثارت تعاطفه مع قضيتها، قبل أن تغتاله الخلافات السياسية والشخصية التي أفشلت محاولات التجمع السابقة، خلال أكثر من سبعة أشهر من استمرار الثورة واستشهاد آلاف الشباب واعتقال وجرح الآلاف الآخرين أيضا منهم.

-لم يأخذ عليّ أحد مشاركتي في تشكيل المجلس الوطني ونيل شرف قيادة أول تنظيم موحد للمعارضة السورية واللجان التنسيقية، وإنما إخفاقي في التعامل مع الأحزاب والمجموعات السياسية التي التحقت بالمجلس أو التي وقفت ضده وسعت إلى ضرب صدقيته وتمثيليته لدى الأوساط الدبلوماسية الدولية. لذلك لامني بعضهم لأنني قبلت بأن أعمل مع أحزاب سياسية فاشلة وغير قادرة على التفاهم والعمل السياسي الجدي ودرجت على المهاترات والنزاعات والألاعيب السياسية البهلوانية، وهم على حق، ولامني بعضهم الآخر لأنهم اعتبروا أنني خسرت – بترؤسي مجلس سياسيين فاشلين- من رصيدي المعنوي والثوري الكثير وأضعفت دوري في توجيه جمهور الثورة، وكان دوري سيكون أقوى لو بقيت مستقلا وبعيدا عن مناصب المسؤولية السياسية. وهم أيضا على حق في ذلك، ولم يغب هذا الموضوع عن تفكيري أبدا وكنت قد ترددت كثيرا، لكنني ارتأيت أن رفضي للمهمة كان يعني التخلي عن واجب، ووضع مصلحتي الذاتية فوق المصلحة العامة، ولو حصل لبقيت عمري كله في حالة دائمة من تأنيب الضمير. ولامني آخرون لأنني اعتديت في نظرهم على اختصاص ليس من اختصاصي، وهو السياسة التي كان ينبغي أن أتركها لأهلها وكان بعضهم يعتقد أنه هو صاحبها والمؤهل للنجاح فيها. وربما كانوا على حق أيضا، لكن بالإضافة إلى أن سياسيين كثرا في العالم جاؤوا من الوسط الأكاديمي.. كان ينبغي للسياسيين الذين تمثلوا في المجلس أن يتطوعوا هم للقيادة، وأن يظهروا الشجاعة على حمل المسؤولية، وهو ما لم يُبدوه حتى بعد إجهاض المجلس الوطني، وهذا ما يؤكده بوضوح عدم ظهور أي هيئة سياسية بديلة أفضل وأكثر إنجازا، بعد مرور تسع سنوات على اختفائه.

مع ذلك، ما وصلنا إليه لا يعود إلى أخطاء المعارضة وحدها وإنما إلى عوامل أقوى أهمها التدخل الخارجي الواسع من قبل القوى الأجنبية، سواء أكان ذلك من خلال إرسال الخبراء والمستشارين والميليشيات والسلاح للنظام والتغطية على مجازره أو تمريرها، أو من خلال وضع اليد على قيادة فصائل المعارضة المسلحة باسم دعمها، وقبول هذه الفصائل للأسف العمل في “غرف” تخضع لتوجيهات أجنبية، بعد أن أفشلت بعض القوى محاولتنا في المجلس الوطني، بالتعاون مع كبار الضباط المنحازين للثورة وعلى رأسهم اللواء محمد الحاج علي، لتوحيدها وإخضاعها للقيادة السياسية تحت اسم الجيش الوطني الحر. والجميع يعرف ذلك. ومن هذه العوامل أيضا تهميش الكوادر العسكرية المحترفة وتحييدها، ثم الإستيلاء في مرحلة لاحقة على القرار السياسي السوري والسعي إلى إخضاع مؤسسات المعارضة ذاتها للإرادة الأجنبية، الأمر الذي حدا بالشيخ أحمد معاذ الخطيب، الرئيس الأول للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي خلف المجلس الوطني، لتقديم استقالته قبل أن ينهي الأشهر الستة من ولايته.

س-أستاذ برهان، كيف تقرأ هذا التشتت في صلب المعارضة السورية وكيف يمكن تجاوزه؟

ج- لا ينبغي أن نخفي على أنفسنا أن نخبنا ورأينا العام يفتقران لثقافة سياسية من أي نوع، إن لم يكن للثقافة ذاتها كتربية للفكر وتهذيب للنفس والمشاعر، ليس ذلك بسبب ضعف الإستثمار في الثقافة فحسب وإنما لميل المثقفين إلى العيش أيضا في عالم مفارق ينزع إلى التواصل والتفاعل مع الغرب، مركز المدنية والإبداع الفكري والفني، أكثر بكثير من التواصل مع جمهور مجتمعهم والتفاعل معه وتنمية فكره وأحاسيسه وعواطفه أولا، ثم أكثر من ذلك وأهم، بسبب التعقيم الذي قامت به السلطة الإنقلابية للحياة السياسية والثقافية، وتحريم الفكر النقدي، بل الفكر بحد ذاته، والإستثمار، بدل ذلك، في تبجيل القيادة السياسية/العسكرية وعبادة أصنامها واحتقار المدنيين والمدنية، والخضوع الأعمى لآلة القمع والمخابرات والاستقالة الطوعية والكاملة من المسؤوليات الجماعية والوطنية، فلم يكن من المسموح أن يكون هناك في نظامنا السياسي والاجتماعي، لا مفكر ولا مثقف ولا عالم ولا سيد سوى السيد الرئيس، الفريق القائد الأب الموجه الخالد، الذي لا يقوم المجتمع ولا تحيا الدولة إلا بكرمه وفضله ورعايته وإلهامه، وقد انتقلت هذه الثقافة ذاتها إلى التجمعات الحزبية الصغيرة والمغلقة والمحرومة من التفاعل مع الجمهور الشعبي، والتي تعيش في أجواء مغلقة وسرية وبالتالي تآمرية تعيش على التشكيك المتبادل وعدم الثقة حتى بين أعضاء القيادة داخل الحلقة الصغيرة الدائمة.. إنها أجيال عديدة اعتادت على هذه الثقافة وأصبحت جزءً لا يتجزأ من تفكيرها وسلوكها، ووسم زعمائها بنرجسية لافتة، ومنع من حصول أي نقاش أو تفاعل حقيقيين داخل صفوفها. ولن يظهر مشروع حقيقي لقوى سياسية حية ومنظمة ونشطه ما لم يولد الفرد الحر وما لم توجد نظم الحرية السياسية التي تسمح لأفراد النخبة بالتفاعل مع جمهورهم، أي ما لم تولد السياسة ذاتها كممارسة عمومية وشرعية ومشروعة معا، وهذه هي الغاية الرئيسية لثورات الربيع العربي جميعها.

س- إذن، لماذا تأخرت في بعث مشروع حقيقي ينهي الأزمة؟

ج-كما ذكرت، وببساطة، لأنه لا معنى للحديث عن حل سياسي داخلي في ظل الصراع المسلح، كما أن التوقيت يلعب دورا كبير في نجاح المبادرات السياسية. وحتى في هذه اللحظة التي نتحدث فيها لا يزال هناك قوى عديدة ترفض القبول بنهاية الحرب وتصر على الاستمرار فيها، وعلى رأسها نظام الأسد وحليفه الإيراني أملا بتطبيع الأوضاع السائبة القائمة. لكنني أعتقد اليوم أن الشعب السوري، بأطيافه المختلفة، سئم الحرب، ولم يعد معنيا باستمرارها، وهو متلهف في نظري لإنهائها أكثر بكثير مما يفكر في الإنتصار الشامل أو في الثأر والانتقام.

س- هل أدخل انقسام المعارضة السورية، الأزمة في مسارات خاطئة وعقّد جهود الإصلاح؟

ج-انقسامات المعارضة هي جزء من أزمة المعارضة السياسية التي تحدثت عنها للتو، أي انعدام الممارسة السياسية وتقوقع التجمعات على نفسها وتصدر الزعيم الملهم الذي لا يحول ولا يزول تنظيماتها، وسيادة منهج الطاعة الأبوية والانصياع وعبادة القائد، وتصنيمه ومن ثم غياب الحياة السياسية الحزبية الصحية والنقاش الفكري الحي بين الأفراد العاملين في منظماتها، لكن ليست هذه السمات وما أدت إليه من انقسامات هي التي عقّدت جهود الإصلاح، فمن أطلق شعار الأسد أو نحرق البلد، واتهم الثوار بالإرهاب ونسب خروجهم بالمؤامرة الأجنبية، الصهيو-أمريكية، وأعلن في أول خطاب له بعد خمسة عشر يوما من المواجهات ضد النشطاء عن أنه مستعد للحرب إذا كان هذا ما “يريدونه” من دون تحديد، وبدل الحوار مع ممثلي التنسيقيات أو حتى مع قادة الأحزاب المعارضة، وضع فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية تحت الإقامة الجبرية لأنه تحدث عن الإصلاح في مؤتمر “استشاري” كان هدفه الحقيقي الإلتفاف على الحوار ودفنه.. من يفعل ذلك ويستخدم الرصاص الحي ضد الشبان والشابات منذ الأيام الأولى للإنتفاضة ويدعى أنه لا يعرف من أين يأتي الرصاص، بدل التحقيق في أمره، لا يحتاج إلى من يساعده في تعقيد مسألة الإصلاح.

-ومع ذلك، لا يخفف إصرار النظام على الحرب من مسؤولية المعارضة ولا يعفيها من المساءلة عن عجزها عن التفاهم والعمل الجدي لتنظيم مقاومة الشعب وتوحيد قواه وبلورة استراتيجية ناجعة وصائبة، وعلى الخصوص مستقلة، أي المحاسبة عن الفشل في الحفاظ على استقلالية القرار السوري، وهو ما يفرض على ما تبقى حيا منها تجديد الجهود من أجل إعادة صياغة مشروع العمل الوطني المستقل وتوحيد الإرادة الشعبية وإنهاض الخطاب الوطني السوري الذي كاد يضيع في التجاذبات الطائفية والقومية والمناطقية.

س-هل التحرّك اليوم لمعالجة الآثار المأساوية للحرب الطويلة، والتدخلات الخارجية المتنوعة، والعمل على تجاوز الانقسامات الشعبية، وإعادة بناء الذات الوطنية، وتشكيل جبهة مقاومة سياسية للمشاريع التصفوية، واستعادة المبادرة من قبل القوى الديمقراطية، أمر ممكن برغم مرور كل هذه السنوات ؟

ج-التحرك من أجل وضع حد لهذا الإنزلاق نحو الهاوية ليس ممكنا فحسب لكنه ضروري وواجب سياسي وأخلاقي أيضا، لأن ترك الصراع مستمرا ومئات المدن والقرى مدمرة وملايين البشر أطفالا ونساء وشبانا وشيوخا يعيشون حياة التشرد والتسول والبؤس حامل لمخاطر وتهديدات أكبر من أن تستطيع المنطقة والعالم تحمل عواقبها في الأمد البعيد بل المتوسط، وهو ممكن اليوم، أكثر من أي فترة سابقة، بعد إدراك جميع القوى انعدام الحل الفردي والهرب بما سرقه أو اختطفه كل طرف من الجسد السوري، محليا كان السارق أم أجنبيا، وهو ممكن أيضا نتيجة نمو الوعي السياسي ونشوء جيل جديد من الشباب الحر والمستقل في الرأي والقادر على الحركة والمبادرة. يدل على ذلك الطلب المتزايد على التجمع والتنظيم والنقاش الذي لم يشهد السوريون مثيلا له من قبل حول كافة المسائل التاريخية والجغرافية والثقافية والقومية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تواجه مشروع إعادة بناء سورية جديدة حرة وديمقراطية خالية من التمييز بين أبنائها وبناتها ومن أي سلطة مفروضة عليهم داخلية كانت أم خارجية. صحيح أن هذه النقاشات لم تثمر بعد لكنها لن تتأخر في ذلك، فهي المسار الطبيعي والحتمي الموصل إلى توافق وطني يوحد إرادة السوريين ويعيد لهم الأمل في المستقبل الذي يحلمون به ويستحقونه بجدارة.

في المقابل، البديل الوحيد عن هذا التحرك هو الاستسلام للاستعصاء المديد الراهن، مع استمرار التجاذبات الداخلية والدولية وتضارب مصالح الاحتلالات المتعددة، ووضع القضية السورية، كما ذكرت في مقال سابق، في مأزق لا مخرج منه. وفي هذه الحالة، يحجز كل احتلال لنفسه موقعا متميزا يناسبه ويرابط فيه من دون أن يسأل عن شيء آخر. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الأعظم في العالم، قبلت بأن تقتطع لنفسها مساحة من الدولة السورية وتبني عليها تحالفاتها المحلية الخاصة وقواعدها العسكرية ومنطقة نفوذها الخاصة وتترك للآخرين التصرف فيما “يعنيهم” من مناطق نفوذ أخرى، بل لقد عقدت حل المشكلة الكردية الوطنية بدل المساعدة على حلها ضمن الإطار الكردي السوري، هكذا أخذت الدول المحتلة ما يهمها من مواقع ومناطق وطوائف وقوميات وتركت مصير سورية وشعبها للمصادفة

وأخشى أنه إذا لم تنجح القوى الديمقراطية في استعادة المبادرة أن يجري لسورية ما حصل للعراق نتيجة التجاذب بين الاحتلالين الإيراني والأمريكي والتلاعب المشترك بقضية الإرهاب الدولي واستخدامه من أجل التغطية على استراتيجية تقاسم النفوذ والمواقع على حساب الشعب والسكان المدنيين الذين لا يزال الملايين منهم يقيمون في المخيمات بعد سبعة عشر عاما من انتهاء الحرب، حتى أن مدينة تاريخية بحجم الموصل لم تحظى بأي جهد لإعادة الإعمار والإسكان وهي تقع في دولة تسبح على بحر من النفط وكادت تتحول إلى أكثر دولة متقدمة في المنطقة قبل التدخل العسكري الجائر. في بلادنا السورية أيضا ينبغي أن نخشى أن تتحول قضية الإرهاب إلى ذريعة لتخلي العالم والمجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب من عملية تدمير ممنهج سياسي وحضاري.

س- معارضون سوريون يتحدثون عن تحوّل نظام الأسد وقاعدته إلى طابور خامس وحاضنة لحكم الوصاية والاحتلالات الأجنبية.. كيف يمكن التصدّي لذلك؟

ج- هذا هو الوصف الصحيح لموقع نظام الأسد اليوم ضمن نظام الاحتلالات الأجنبية المتعددة وتحت وصاية الدول الحليفة أو الراعية. والتصدي لهذا الوضع يكمن في إزالة العوامل التي أدت إليه، وتعمل على إعادة إنتاجه، وأهمها في نظري تقسيم الشعب وتجييش جزء منه ضد جزئه الآخر وزرع الفتن والمكائد بين صفوفه وتسعير حرب أهلية باردة داخلية منذ نصف قرن سرعان ما نجح الأسد في تحويلها إلى حرب مستعرة أكلت الأخضر واليابس ردا على اندلاع ثورة الكرامة والحرية. فتقسيم الشعب بين شيع وطوائف وقوميات متنابذة ومتنافرة كان دائما الاستراتيجية الكبرى التي مكنت الاستبداد في جميع العصور من تحييد الشعوب باستعداء بعضها على بعض، ونزع السيادة عنها وتحويل جميع أبنائها إلى أقنان يعملون لحساب السيد المستبد، وهذا ما اتبعه نظام الأسد، بركوبه مركب التقسيمات الطائفية والمناطقية والقومية، وتجنيده الجميع في الجيوش والأجهزة الأمنية والمصانع والحقول والمؤسسات، في خدمة مصالحه الخاصة، وتحويل سورية أيضا إلى مزرعة عائلية لتصبح كما يشير اسمها المكرس منذ نصف قرن مضى: “سورية الأسد”. وفي سياق ذلك كله تبرير كافة أعمال النهب والسلب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة. ولا توجد طريقة لمواجهة هذا التغول العائلي والمافيوي على حساب الدولة والمجتمع إلا بإعادة توحيد الشعب وتنظيم قواه الحية والتوافق على استراتيجية واضحة وناجعة لتحقيق أهداف الثورة وتعزيز جبهة المقاومة ضد قوى الجهل والظلام والعنف والاستبداد.

س- انعقدت في جنيف اللجنة الدستورية، وسط خلافات بين وفدي المعارضة والنظام.. هل ترى قدرة في اللجنة لاستكمال صياغة دستور تجرى على أثره انتخابات نزيهة تشارك فيها المعارضة التي ترفض المشاركة في “انتخابات النظام”يونيو المقبل بدستور 2012؟

ج-لا ينبغي المراهنة كثيرا على اللجنة الدستورية ولا على الدستور الذي تدعي صياغته.. لم تصمم هذه اللجان والاجتماعات إلا من أجل تضييع الوقت وكسب المزيد منه لفرض الأمر الواقع على الشعب السوري والمجتمع الدولي، ولكن القضية أكبر من أن تمحى بالألاعيب السياسية والدبلوماسية.. لا يوجد حل ولا حوار ولا تفاهم ممكن مع ذهنية بدائية ورثت الحكم العائلي وليس لها مشروع سوى توريثه للأبناء والأحفاد كما في القرون الوسطى، ولا مع زمرة لا تعترف أصلا لا بشعب ولا بمعارضة

-ويكفي إن نستعيد مسيرة مفاوضات اللجنة الدستورية لندرك ذلك. رفض النظام منذ البداية القبول بمبدأ المفاوضات بين حكم ومعارضة كما ينص قرار مجلس الأمن، وأطلق على وفده اسم الوفد المدعوم من الحكومة، لا وفد الحكومة. ولدى احتجاج الوسيط الدولي على ذلك غير الإسم إلى الوفد الوطني بالرغم من أنه هو الذي شكل رسميا الوفد، وذلك حتى لا يلزم نفسه بما يمكن أن يخرج عن المفاوضات، وحتى يوحي بأن وفد المعارضة ليس وطنيا. وفي الجولة الأخيرة بداية هذا الشهر من هذه المفاوضات الهزلية (كانون الأول 2020) أعلن أن اجتماعات اللجنة الدستورية هي فقط لتقديم مقترحات ترفع إلى الجهات المختصة، أي إلى الأسد، وليس من صلاحياتها وضع دستور أو إصلاح دستوري.

الواقع أن مشكلة النظام ليست في نوعية الدستور ولكن في انقلابه الدائم على أي دستور، واستمراره الحكم بالقوة والعنف والقهر وأجهزة الأمن لسلب الشعب حقوقه وموارده لتحويلها حسابات خاصة في المصارف الأجنبية، ولا يمكن لنظام شعاره” الأسد أو نحرق البلد” أن يدخل في مفاوضات سياسية وأن يكون للحوار معه أي جدوى، وهذا ما اكتشفه مبعوثو الأمم المتحدة الذين قدموا استقالاتهم واحدهم تلو الآخر.

-الأمر الجديد والوحيد الذي خرج من هذه السياسات الخرقاء والذي يستحق الإهتمام اليوم هو أن سياسة حرق البلد قد نجحت إلى درجة أعادت توحيد الشعب بمقدار ما وحدت شروط حياة الموالين والمعارضين وجعلتهم جميعا يعيشون تحت حد الفقر والفاقة. هكذا سقطت حدود الإنقسام والتقسيم ماديا ولم يبق إلا أن تنعكس في الوعي السوري وأن يدرك الجميع أن الحل لا يكمن في إقصاء أو تهجير أو تحييد الآخرين واحتلال مواقعهم وإعادة الكرة ذاتها من العنف والإقصاء والانتقام وإنما بالعكس في توحيد إرادة جميع السوريين لاستعادة سيادتهم على دولتهم ووطنهم، وحماية مصالحهم وحقوقهم فردا فردا، وإنقاذ بلدهم المهدد بالاختفاء وأنفسهم من التحول جميعا إلى لاجئين يتسولون المساعدات الدولية الإنسانية المتناقصة في الداخل والخارج. الحل يكمن ببساطة في إقامة نظام تستمد السلطة فيه سيادتها من الشعب وشرعيتها من خدمة مصالحه وصون حقوقه وحماية دستوره، وتكريس موارد البلاد وجهودها للارتقاء بثقافة وتأهيل وشروط حياة الجميع في جو من التفاهم والتعاون والسلام وإزالة جميع أسباب النزاع المسلح والاحتراب.

المرصد السوري لحقوق الانسان