عن موقف جبهة النصرة الأخير -مقالان

نصرة “البعث”/ ميشيل كيلو

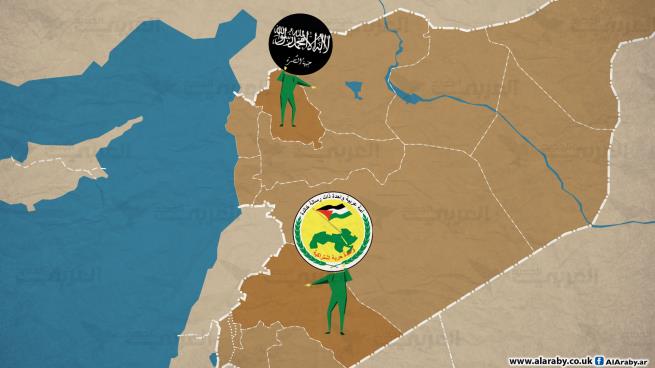

توشك أغنية الشيطان الجهادية على السقوط، في الصورة التي قدّمها تنظيما داعش وجبهة النصرة، بعد أن أدّيا دورهما ضد ثورة الحرية التي قام بها السوريون لاسترداد حقهم في الحياة والكرامة الإنسانية.

ويتجلى السقوط أول ما يتجلى في المستوى الرفيع من الاستبداد البعثي الذي مارسته “النصرة” على الخاضعين لسيطرتها من سكان المناطق التي ابتليت بسلاحها، والمستوى القمعي الذي تمتع به قادتها، وفرضوه على عناصرها، وتتصف به عادة عصابات الطغيان وأخوياته، في تعاملهم مع الشعب الذي سقط أسيرا لهم، أم مع أتباعهم الذين يحولونهم إلى أدوات قتل وإجرام مسلوبة الإرادة والعقل، تفتك بمن يوهمونهم أن “جهادهم” مكرّس للدفاع عنهم من السوريين، بينما المنتفع الوحيد منه هو السلطة الأسدية التي أطلقتهم من سجونها إيمانا منها بدورهم في إنقاذها، وهو ما فعلته مجموعة من التنظيمات المتأسلمة المتعسكرة، أهمها جبهة النصرة.

كما يتجلى في بأسها على من يُفترض أنهم شركاؤها في الجهاد، وتخاذلها أمام النظام كعدو مزعوم. دمرت “النصرة” وقتلت واعتقلت وهجّرت أعضاء عشرين فصيلا، وصادرت سلاحها، وأعلنت حلها بحجة دفع الفصائل وتوحيد الجهاد. وما إن انفردت قيادتها بالسيطرة على الشمال السوري، حتى صالت مليشيا الأسد وجالت على هواها، لأن الجولاني كان يمنع الفصائل الأخرى إما من الوصول إلى أرض المعركة، أو يمتنع هو نفسه عن استخدام ما لديه من قوة، للانخراط الجدّي في القتال، فلا عجب أن قاتل جيش العزة قتالا أسطوريا في السكيك وما حولها، بينما تقدّمت العصابات الأسدية في الهبيط ومنطقتها، وكأنها في نزهة، حيث كانت “النصرة” تقوم بـ “جهادٍ” لم يفد منه أحد غير البعث الأسدي، كما حدث في كل مكانٍ جاهدت فيه من الجنوب إلى الغوطة وصولا إلى الشمال، حيث انسحبت قبل عام من عشرات القرى في شرق السكة ومنطقة أبو الضهور، بعد بعض المعارك المتدنّية المستوى، بينما كان أتباعها يحتلون مواقع التواصل الاجتماعي، وينشرون أكاذيب تليق بالجبناء، مماثلةً لأكاذيب جيش الأسد عن حروبه مع إسرائيل التي كانت تختتم دوما بالإشادة بالقيادة، في حين اختتم كذبة “النصرة” أكاذيبهم الحربية بطلب الدعاء للمجاهدين، لحجب فضيحة تسليم مناطق بلا قتال، وما يعنيه ذلك من خدمةٍ للنظام الأسدي، وتبرير أساليبهم الوحشية في بسط سيطرتهم على المناطق التي يروّعونها بحواجزهم واعتقالاتهم وسجونهم، وكفّرت الشعب بهم وبجهادهم، وأقنعت كثيرين منه بأنهم انتقلوا من استبدادٍ إلى استبدادٍ لا يقل فظاعة عنه.

ويتجلّى السقوط ثالثا في موجات الرفض الشعبي التي مثلت، في الآونة الأخيرة، نوعا من استفتاء وطني على جهاد “النصرة” وسياساتها ودورها القتالي، وأعلنت خروج ملايين السوريين من زمن الخوف الجديد الذي فرضته عليهم بعد خروجهم من خلال ثورة الحرية على زمن الخوف الأسدي. خرج الشعب مطالبا بخروج “النصرة” من قراه وبلداته ومدنه، وعندما هدّدهم بعض قادتها من الأغراب الذين ابتليت الثورة بسخافاتهم الشرعية بـ “سيف علي”، انكشف دور هؤلاء الأسدي على حقيقته، بينما أفصح السوريون عن موقفهم من دور “النصرة” عدوا داخليا للثورة.

أخيرا، تجلى السقوط في الشهادات التي قدّمها بعض قادتها، كأبي العبد، أشداء، على دور الجولاني الذي يكمن في منع القتال ضد عصابات الأسد، بحرمان المقاتلين من مستلزمات القتال، ناهيك بالانتصار، ودفعهم إلى موت مؤكّد، وهم في أسوأ حال قتالي.

يتلاعب الجولاني، منذ بعض الوقت، بكلمة الثورة، ليستغفل السوريين ويقنعهم بأنه عدو عدوهم، كأن مظاهراتهم لم تخبره من هو، ولم يرفضوه أسديا احتل ما انتزعوه من سيده من حريتهم، وها هو يهدّدهم بسيف علي الذي يجز الأسد أعناقهم به منذ نيفٍ وثمانية أعوام.

العربي الجديد

جبهة النصرة في تحوّلها أخيراً/ راتب شعبو

يبدو من السلوك العسكري لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) خلال الحملة العسكرية الواسعة التي يشنها نظام الأسد، مع حليفيه الروسي والإيراني، في إدلب، أن الهيئة لا ترى في المعركة الراهنة معركتها الأخيرة، وأنها تنظر إلى ما هو أبعد من هذه المعركة. لا يمتلك التنظيم مكاناً آخر يلجأ إليه، فيما لو أراد مبادلة السلامة بالأرض مع قوات الأسد وحلفائه، والتنظيم مصنّف إرهابياً من كل الأطراف، بما في ذلك الطرف التركي، فما الذي يفسر سلوكه العسكري في هذه المعركة، والمتمثل في انسحاباته المتتالية، وتعزيز حواجزه على حدود منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي لعرقلة وصول تعزيزات من الفصائل الأخرى إلى خطوط القتال؟ وما الذي يفسر عدم دخوله في المعركة، وهي معركة مصير، كما هو مفترض، بأكثر من 20% إلى 30% من قواته، كما يقول المتحدث باسم “الجبهة الوطنية للتحرير”، مصطفى سيجري، مضيفاً أننا “لم نشهد السلاح الثقيل للهيئة، ولا فتحت مخازنها، ولم نجد الاستشهاديين والانغماسيين الذين طالما تغنت بهم”.

تمنع الهيئة المسلحين من مواليد محافظة إدلب بالتحديد، وترفض عودتهم إلى مناطق المواجهات في إدلب، فيما تسمح بدخول المسلحين من الغوطة الشرقية ودير الزور وحمص، وفق شروطٍ حدّدتها. أي إنها تتصرف وفق مقتضياتٍ لا تتطابق مع مقتضيات المعركة الدائرة. وفي تفسيرها ذلك، تقول إنها “تخشى على نفسها من عودة الفصائل التي حاربتها في إدلب، أو مسلحيها، وذلك من تمكين يد هؤلاء في مناطقهم، وتعتبرهم خطراً على مشروعها في البقاء والتفرّد بالساحة”. ويثير تصريح الهيئة الاهتمام من ناحيتين: الأولى أنه لا يبدي تخوفاً على “البقاء” من تقدّم قوات نظام الأسد، بل من “عودة الفصائل التي حاربتها في إدلب”. وفي هذا ما يشي بأن الهيئة لا ترى، أو تحاول ألا ترى، في نظام الأسد تهديداً لوجودها، وقد بات هذا مشروعها. أي إن في مشروعها أن تجعل نفسها مقبولةً من نظام الأسد، أو مفيدة له، بلغة أدق، بعد أن تعثر مشروع إسقاطه، وبعد أن تحولت قضية إدلب إلى تفصيلٍ في عملية إعادة قبول النظام ضمن ترتيبات إقليمية جديدة، من ضمنها معالجة القلق التركي حيال الوضع الكردي في شمال شرق سورية. ربما تطمح الهيئة بوظيفة محلية ذات طابع أمني، أو تتطلع إلى أن تكون القوة الأولى في منطقةٍ لها نوع من “إدارة ذاتية” يجري الحديث عنها، وتكون ذات صلة خاصة مع تركيا.

يمكن تلمس هذا التحول لدى الهيئة بوضوح أكبر من الناحية الثانية التي يكشفها التصريح، وهي الإعلان المباشر عن إرادة “التفرد بالساحة”. تريد الهيئة أن تقول إنها حريصة على أن تكون القوة الأولى التي تستطيع أن تكفي النظام شر القوى الأخرى، بما يفتح لها باباً في مستقبل سورية، في دور مغاير ومختلف بالكامل عن “مشروعها” الجهادي الأول. وقد سبق للجبهة أن عرضت، خلال السنوات الماضية، نموذجاً لافتاً من الاستعداد لشتى صنوف التلوّن والجمع بين التشدّد والقبول، وتغيير التسمية، وفك الارتباط بالقاعدة، وشتى صنوف التحالفات والتفاهمات المخفية، وحفظ خطوط الرجعة دائماً، سيما مع الأطراف القوية.

كان واضحا منذ سنوات أن استمرار الحال في إدلب تحت سيطرة الهيئة غير ممكن. المقدرة السياسية التي تميزت بها الهيئة دائماً لا تترك مجالا للشك في أنها كانت تدرك هذه الحقيقة، وكانت تفكر بمخرج سياسي من الأزمة التي تهدّد وجودها نفسه، طالما أن المخرج العسكري بات غير ممكن، وطالما أن وجودها على خطها الجهادي بات مستحيلاً، مهما تأخر الحسم. وقد بات الأمر أكثر إلحاحية، بعد أن تعهدت تركيا، في اتفاق سوتشي (سبتمبر/ أيلول 2018) بإقناع الهيئة بحل نفسها، أو بالاندماج مع باقي الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، في مهلةٍ تنتهي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

لم تكتف الهيئة برفض اتفاق سوتشي الذي شكل خطراً فعلياً على وجودها، ولم تنجح فقط في تجاوز الحد الزمني الذي وضعه الاتفاق لإنهاء وجودها، بل فاجأت الجميع في مطلع 2019، بإقدامها على خطوةٍ معاكسة لاتجاه سوتشي، وبدلاً من أن تنهي وجودها، كما يقتضي التفاهم الروسي التركي، هاجمت الفصائل الأخرى القريبة من تركيا، ودمّرت كياناتها وصادرت أسلحتها الثقيلة، وفرضت سيطرتها على إدلب في غضون أسابيع قليلة. ولا يزال طي الغموض كيف استطاعت الهيئة تنفيذ سيطرتها العسكرية حينها، تحت نظر القوات التركية، وكيف أن هذه القوات لم تتحرّك لنجدة أي من الفصائل التي تعتبر حليفة لتركيا. هذا يقول إن الهيئة تتقن فن التعامل مع الدول، وفن استثمار التباينات بين الدول، والتمهيد الجيد لخطواتها “العدوانية” على الفصائل الأخرى، أي إنها تتقن تنفيذ “مشروعها” سياسياً، وليس فقط عسكرياً. ما يظهر تفوقها السياسي الواضح على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

سياسة الهيئة ومحاولة التأقلم مع معايير الواقع والعصر، بعد أن لامست الحدود الضيقة للاستمرار في “جهاديتها”، هو التفسير لما يتردّد من كلام عن احتمال أن ترفع واشنطن اسم الهيئة عن لائحة التنظيمات الإرهابية، وجعلها طرفاً في المباحثات بشأن مستقبل سورية. ومعروف أيضاً أن للهيئة تواصلات مستورة مع الجانب الروسي، تم من خلالها التوصل إلى تفاهماتٍ تتعلق بفتح معابر بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، مثل معبر مورك في ريف حماة الشمالي، ومعبر العيس في ريف حلب الجنوبي، هذا فضلاً عن مرونة الهيئة أو “دبلوماسيتها” فيما يخص القبول بفتح الطرق الدولية، وتسيير الدوريات الروسية التركية، والاستثمار في الفاصل الوهمي بينها وبين “حكومة الإنقاذ” التابعة لها، فتدفع الحكومة إلى إعلان مواقف، فيما تحجم هي عن إعلان موقفها رسميا.

يرسم كل ما سبق ملامح المشروع الذي يتحكم بمسار الهيئة وسلوكها العسكري في الوضع الراهن في إدلب. المشروع الذي يمكن وصف محطته النهائية بأنها مقايضة الأرض والسلام بالمشاركة. هذا المشروع، إذا تحقق، سيجعل زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني، يكرّر في إدلب المسار الذي اختطه رمضان قادروف في الشيشان. على هذا، يمكن أن يعرض علينا الواقع السوري المعقد كيف يفضي الطريق الجهادي المتطرّف، بعد سنوات طويلة من صراع عدمي، إلى المستنقع الأسدي نفسه.

العربي الجديد