الأسد وأردوغان على أرض واحدة في سوتشي/ سميرة المسالمة

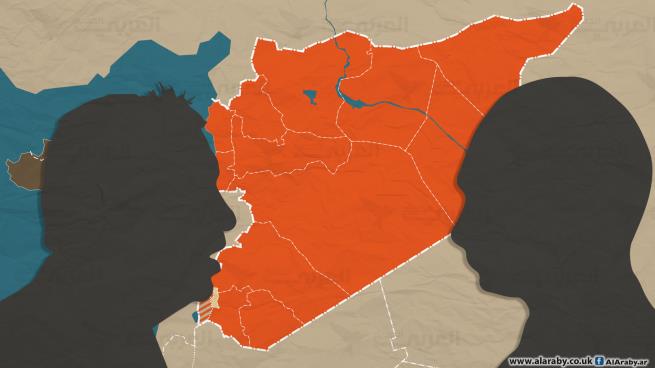

أنهى الاتفاق الأميركي- التركي (العسكري والسياسي) في شمال شرق الفرات (17/تشرين أول/ أكتوبر) رسم خطوط التماس في خريطة سوريا “الجديدة” التي تلبي كل ما تريده الدول المنتصرة في صراعها على سوريا وفي سوريا. وعلى الرغم من حالة الهرج والمرج الإعلامية التي رافقت الحملة أمريكياً وأوروبياً، للتعبير عن رفضهم للتحرك التركي الذي يبدو إعلامياً، قراراً “أردوغانياً” متفرداً، في مساحة تحكمها قوات الولايات المتحدة الأمريكية، وأذرعها “المتخلى عنها” من القوات الكردية، وتستظل كامل أرضها بسلاح التحالف الجوي، وحيث يعد الانسحاب من المنطقة تحركاً عسكرياً مقابلاً للتقدم التركي، ولكن على الطريقة “الترامبية”، ويمكن وصف الصمت “الروسي والصيني” عنه والحيلولة دون إدانته أممياً ككتيبة داعمة لحماية ظهره مدنياً، أما ضحايا هذه الحملة من الجانبين، السوريين “مع تركيا”، أو من الكرد “ضدها”، فكانا وقود تشغيل آخر عربات الحرب في سوريا وعليها ليبدأ منها انطلاق ما يسمى” الحل السياسي بالأدوات العسكرية”.

كان تشكيل اللجنة الدستورية التي انتزعت من سياقها في القرار 2254 وإلغاء تراتبيتها، التي تمثل مطالب الثورة السورية، من الانتقال إلى حكم ذي مصداقية غير طائفي وصولاً إليها، هو إعلان عن إنهاء أسس النزاع متعدد الجوانب، وإعادة تصنيفه دولياً، من ثورة ضد النظام الحاكم، إلى حرب ضد متمردين ومتطرفين “إرهاب”، ثم إلى نزاع حول تعديلات دستورية، يدير تفاصيلها شريكان حليفان (روسيا وتركيا)، في موقعين متواجهين، أحدهما يمثل النظام، والآخر يمثل المعارضة، وحيث تمتلك موسكو القرار السيادي في سوريا، فإن تركيا تتحكم بشقي المعارضة، العسكرية عبر ما سمته “الجيش الوطني” والسياسية عبر “الائتلاف” الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، ولها حصة “الأسد” في اللجنة الدستورية. وعليه فإن آخر المعارك في الشمال تمثل “حفل” ختام عمليات الأطراف المتواجهة ضد آخر خصومها (تركيا والنظام والمعارضة وبعض الكرد من “كرد قسد”)، في حين يعلو، على الطرف الآخر، من جديد صوت القصف الروسي في محيط إدلب لاسترجاع آخر حدود التماس مع منطقة نفوذ تركية على أوتوستراد حلب- حماة (M4).

على ذلك يمكن عدّ الانسحاب الأميركي في صورته العسكرية حالة اطمئنان لما تم إنجازه من مصلحة أميركية في سوريا على الحدود الشمالية، لجهة اعتبار الوجود التركي درع حماية يمنع تمدد إيران في المنطقة، ويحول دون تواصل مناطق نفوذها من العراق إلى سوريا فلبنان، وعلى الرغم من أن تركيا تصوره انتصارا لها يحقق انتشارها في منطقتها “الآمنة” التي هي في حقيقتها منطقة حماية حدودية ضد الخطر الإيراني الذي تستنجد منه دول خليجية عدة من جهة، وحل سحري لمسؤولية عناصر داعش المحتجزين في سجون “قسد” التي تخشى دولهم من عودتهم إليها من جهة ثانية، أي إنه الحل الذي يضمن توزيع مكافآت على الجميع مقابل التضحية بحلفاء القتال ضد داعش من مقاتلي الكرد ومصالحهم في المنطقة.

وفي الوقت الذي تخلو فيه الساحة من انفلاتات الفصلنة العسكرية، وتتمركز جميعها في “الجيش الوطني”، وتتجمع كيانات المعارضة السياسية في “هيئة التفاوض”، بناء على تحاصصات دولية تميل دفتها المعارضة المتشددة إلى جهة تركيا، و”المعتدلة” لجهة روسيا التي تمتلك زمام النظام. لذا فإن التوافق الحاصل اليوم ليس بين المعارضة والنظام، سواء في المبحث الميداني العسكري أم في المبحث الدستوري، وإنما بين روسيا وتركيا،اللتين لا تختلفان ضمنياً على الخطوط اللازمة لإعادة إحياء “سوريا النظام” ولكن منزوعة المخالب، ومقضومة الجوانب الحدودية. بحيث يلتقي بشار الأسد ونظيره رجب طيب أردوغان على الأرض السورية ذاتها، وفي حرمها، وهو ما يمكن أن ترسمه زيارة الرئيس التركي المرتقبة (يوم الثلاثاء) إلى “سوتشي”، حيث يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما تبقى من تفاصيل المنطقة الآمنة، بعد أن رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركت لأنقرة وموسكو رعاية تفاصيلها، بدءاً من الإيذان بعقد أول جلسة للجنة الدستورية وانتهاء بمنع السؤال عن مصير تلك الثورة السورية.

بروكار برس