حول سؤال المواطنة ومقترح الفيدرالية -نقاشات ومقالات تناولت ذلك

أنا الأصلي وأنتم الطارئون..على هامش النقاش بين هوشنك أوسي وحسام درويش وجمال سليمان/ عمر قدور

على هامش الافتراق أو الاقتتال الكردي-العربي، لا تتوقف بين الجانبين جدالات تتعلق بالحق التاريخي، ينبش فيها البعض من كل طرف شذرات من كتب التاريخ، ليثبت أنه الأكثر أصالة في المنطقة والآخرون هم الطارئون. من الجانب الكردي، سيكون سهلاً تبرير هذا الانزلاق بدعاوى عروبيين ينكرون على الأكراد أصالتهم كشعب من شعوب المنطقة، إلا أن استسهال الانزلاق والدخول في المزاد نفسه لا يدحض أفكار العروبيين طالما أنه يأتي على الأرضية ذاتها، أي نسب الأصالة للذات ونفيها عن الآخرين.

في مقام البديهيات أن قراءة التاريخ، أو البحث فيه، على نحو علمي مجرد يختلفان عن القراءة أو البحث المسيَّسين. لم يكن صدفة في التاريخ الحديث أن الأكثر ولعاً بالتاريخ ضمن الحقل السياسي هم الفاشيون بمختلف أنواعهم، والنازية كانت المثال الأنصع لا بسبب بنائها على فكرة التفوق العرقي فقط، وإنما أيضاً لأن فكرة التفوق العرقي لا يمكن فصلها عن تسييس التاريخ، إذ من دون قراءة التاريخ على نحو مسيَّس ومن دون قسره لصالح فكرة النقاء العرقي، لإثبات أن ذلك العرق حافظ على نفسه وسماته عبر الزمن، لم يكن متاحاً إنشاء النواة النظرية للفكر النازي.

الاستثمار السياسي للتاريخ في الجدل الكردي-العربي لا يتوقف عند إثبات الأصالة، والأقرب إلى الدقة أن نفي الأصالة عن الآخر ينطوي على مطامع سياسية راهنة، سواء أتى ذلك من قبل عروبيين أم قوميين أكراد. بالذهاب إلى محور الجدال؛ القول بأن الأكراد هم السكان الأصليون في الجزيرة السورية ينطوي على استبعاد العرب وغيرهم كسكان أصليين أيضاً، والقول بأن الأكراد أتوا لاجئين من تركيا قبل نحو قرن ينطوي على مزاعم عربية لا تنفي كرديتهم، إلا أنها تنفي أحقيتهم كسكان أصليين أولاً وتنفي أحقيتهم كشعب أصلي له تمايزه.

من الأعراض البائسة لهذا الجدل أنه يذهب إلى الماضي ليبني جماعة متخيَّلة، بدل الذهاب إلى الحاضر للنقاش في الاجتماع البشري الحقيقي. القراءة الانتقائية المسيَّسة للتاريخ تصبح الحامل للمشروع السياسي، بدل بناء السياسي على الراهن، والسياسة هنا تتحول إلى فن استحضار الماضي بدل معناها المعاصر الذي يمكن اختزاله بأنها فن إدارة الواقع. مثلاً، لدينا في الواقع “مجموعة” بشرية هي الأكراد، تنظر إلى نفسها بوصفها شعباً، ومن المستغرب إهدار الوقت والفكر لإقناعها بأنها ليست كذلك، سواء بادعاءات غريبة من نوع اعتبار الأكراد عشيرة فارسية، أم بأن الأكراد لم يكن لهم دولة على مرّ التاريخ، أو أنهم في سوريا مجرد طارئين.

على مستوى مختلف، تأتي مزاعم تاريخية انتقائية كردية، وقد رأينا قبل مدة كيف انتعش بعضها ليضع خريطة كردية تتضمن الشمال السوري كله من شرقه إلى غربه، بينما يقتصر أقلها تواضعاً على مناطق تُحسب تلقائياً ذات غالبية كردية بما يترتب على هذا من حقوق بما فيها حق تقرير المصير. وإذا شئنا امتحان المزاعم والمزاعم المضادة، انطلاقاً من أكثرها تواضعاً، فأول ما يمكن ملاحظته هو ذلك الخلط بين متناقضَيْن هما استحضار التاريخ، مع عدم الاعتراف بما يُنظر إليه كتعسف تاريخي، والبناء على تقسيمات إدارية هي ابنة التاريخ نفسه. بمثال واضح، تؤخذ الجزيرة السورية وفق تقسيمات إدارية حديثة، لتبنى عليها مطالب تاريخية من الطرفين المتنازعين، وضمن منطق إما كل شيء أو لا شيء، ومن دون استعداد للاحتكام إلى الواقع السكاني ورسم الحدود بناء عليه، سواءً أكان رسم الحدود من أجل الانقسام أم من أجل الاتحاد.

كما نعلم، الحدود ليست مقدّسة، ولطالما رُسمت عبر التاريخ بالحروب والدماء، وفي دولنا الفتية رُسمت الحدود بواسطة القوى الاستعمارية. استحضار دعاوى تاريخية متطرفة في حالتنا لا يعني تنفيذها سوى خوض حروب بلا هوادة لتغيير الواقع كي يتطابق معها، والتهديد بالحرب لا يعني سوى تكريس الهيمنة التي كانت سائدة منذ عقود. ثمة سبيل ثالث هو الاحتكام إلى الواقع والتعاطي بموجباته، وبما قد يتطلبه من تغيير التقسيمات الإدارية الحالية حيث قد لا تتفق مع الواقع الديموغرافي، فضلاً عن أن الاحتكام إلى الواقع يختبر الدعاوى المتناقضة إلى حد كبير حول نسبة كل “مكوّن” من سكان المنطقة.

من الملاحظ أن الجدل الكردي-العربي يتمحور حول الجزيرة، عفرين ليست جزءاً منه رغم أن غيابها عن الجدل يصلح معياراً لفهمه. لا نجد هناك ادعاءات عربية بوجود أكراد لجأوا من تركيا إلى عفرين، ولم تشهد المنطقة إحصاء غايته تجريد أحد منها من الجنسية على غرار ما حصل في الجزيرة. الأغلبية الكردية الساحقة لها دور في عدم حدوث ذلك، لكن سيكون مستغرباً حقاً ألا توجد روايات عن لاجئين من أكراد تركيا إلى عفرين، وفي المقابل كانت مدينة عفرين وجهة للاجئين الأرمن، وفي ستينات القرن الماضي كان يوجد في المدينة جامع واحد وكنيسة واحدة مما لا يخلو من الدلالة. فضلاً عما سبق، لم تشهد عفرين صراعاً لأسباب اقتصادية يأخذ في الظاهر طابعاً قومياً، فإقطاعيو عفرين “الآغوات” هم من الأكراد بخلاف نسبة معتبرة من إقطاعيي الجزيرة، وتوزيع الأراضي بموجب قانون “الإصلاح الزراعي” لم يكن لصالح العرب على حساب الأكراد. يُضاف إلى ذلك البنية المجتمعية لأكراد عفرين البعيدة عن الاعتبارات العشائرية، بينما لا يغيب صراع العشائر الكردية والعربية في الجزيرة، وهو لا ينحصر بين الطرفين بل نجد تلك الصراعات ضمن كل طرف على حدة أيضاً.

من السهل سياسياً الاتفاق على الاحتكام إلى الواقع والقبول بنتائجه، فقط في حال توفرت النوايا الصادقة بين مختلف الأطراف. غياب تلك النوايا، مع تضخم طموحات وأوهام كل طرف، يعكسان بؤس التجربة السياسية في طرفيها العربي والكردي. مسألة حق تقرير المصير التي تطالب بها بعض التنظيمات الكردية من دون ربطها بنية الانفصال واحدة من المسائل الكاشفة لذلك البؤس، والخلاف المتفرع عنها في ما يخص طرح الفيدرالية يكشف أيضاً عن بؤس مماثل. من ذلك البؤس الخلط الذي يتكرر في الحديث عن التنوع السوري بين التنوع الديني والمذهبي ونظيره الإثني، فالخصائص القومية التي تجعل من مجموعة ما تنظر إلى نفسها كشعب مختلفة بطبيعتها عن المسألة الطائفية، والاعتراف بحق تقرير المصير لأية مجموعة ليس في حد ذاته شيكاً على بياض، لأن أي انفصال غير منصف ولا يراعي الواقع الديموغرافي هو بمثابة حرب أخرى، وكذلك هو الحال مع النظام الفيدرالي الذي ينبغي أن يكون عادلاً وواقعياً.

ربما أول ما يجدر التخلص منه هو ذاك الولع بالتاريخ لصالح الانتباه إلى الجغرافيا المشتركة، مع التنويه بأن زمن انصهار مجموعات ضمن مجموعات أخرى مهيمنة قد ولى، فالجغرافيا “التي لا يمكن التعامل معها بانتقائية على منوال التعامل مع التاريخ” ستحتّم في النهاية على المشتركين فيها البحثَ عن السبيل الأفضل للعيش المشترك أو لتقاسمها. كلما حدث ذلك أسرع سيوفر المزيد من الدماء والعداوات المجانية، إذا كان حقاً هناك متسع من الوقت بعد التغيير الديموغرافي الهائل الذي أحدثته القوى المنخرطة في الصراع في سوريا وعليها.

*هذا المقال، في جانب منه، معطوف على نقاش على موقع بروكار برس شارك فيه: هوشنك أوسي وحسام الدين درويش وجمال سليمان.

—————

هل من قضية كردية في سوريا؟/ حسام ميرو

ما هو المعطى، أو المعطيات، التي يجب الاستناد إليها للإجابة عن سؤال شائك، وأيضاً حَرج سياسياً، مثل: هل هناك قضية كردية في سوريا؟

عادة ما يكون التاريخ ملجأ للكثيرين للإجابة عن الأسئلة المتعلّقة بالأقليات القومية، خصوصاً أنه يصبح قابلاً للتأويل وفق مرجعيات فكرية وسياسية مختلفة وعديدة، ما يسمح فعلياً بتبني وجهة نظر وظيفتها -بقدر كبير- الاستثمار السياسي، في لحظات شديدة التعقيد وطنياً، كما هو الحال في الوضع السوري، والذي يشهد مستويات من التداخل غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

يتوزّع الأكراد في أربع دول في المنطقة (تركيا، إيران، سوريا، العراق)، وعلى الرغم من النضالات التاريخية لهم، إلا أنها اتّخذت بالمجمل صيغاً ترتبط أشدّ الارتباط بطبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة، وبالأوضاع التاريخية القائمة، وليست حالة الأكراد في سوريا باستثناء، فقد حاولت النخب الكردية أن تتكيّف وتكيّف نضالها ومطالبها مع الأوضاع الموجودة في سوريا، ابتداءً من الصيغ المجتمعية، مثل الأندية والجمعيات، وأشهرها “جمعية خويبون” (1927-1946)، والتي تصدّت لإدارتها النخبة البورجوازية الكردية، وصولاً إلى الصيغة السياسية الواضحة، والتي تجلّت مع الإعلان عن تأسيس أول حزب كردي في سوريا عام 1957، وهو حزب “الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا”.

لم يتجه معظم الناشطين الكرد إلى الأحزاب ذات التوجه القومي الخالص، فقد ناضل الكثيرون في صفوف اليسار السوري، خصوصاً في “الحزب الشيوعي”، وتأثروا بما عاناه هذا الحزب التاريخي من انشقاقات، فاتخذوا مواقف متباينة منها، فقد كان الخلاف والاختلاف يقوم على أسس لها علاقة بالممارسات السياسية داخل الحزب، أو بالعلاقة مع الاتحاد السوفيتي وتأثيره في مجمل قوى اليسار في العالم.

في المقابل، رفض العروبيون، ورأس حربتهم “حزب البعث العربي الاشتراكي” الاعتراف بأي مطالب خاصّة للأكراد في سوريا، وأصبح معروفاً الدور الذي لعبه “البعث” في حرمان الأكراد من حقوق كثيرة، لكن ما يهمّنا هنا هو النظرة التي تأسّس عليها موقف العروبيين من الأقليات القومية، حيث إن مفهوم الأمة في الأدبيات التقليدية للقوميين كان مفهوماً عامّاً وفضفاضاً، يتعامل مع التاريخ بطريقة انتقائية، تدعم توجهاته وأهدافه، ما جعله يرى في مطالب الأقليات القومية حالة من الشعوبية/ الانفصالية التي يجب محاربتها، لأنها تضعف “مشروع الأمة”، ولم يختلف هذا السياق في تناول مفهوم الأمة كثيراً عن أدبيات الإسلاميين، خصوصاً “الإخوان المسلمين”، حيث تتأسس فكرة الأمة/ الخلافة على طغيان الانتقائية، وتغييب التمايزات، لمصلحة الهوية الدينية.

اتسّمت مرحلة ما يعد الاستقلال في سوريا بصراع أساسي بين ثلاث قوى رئيسية، وهي القوميين، والشيوعيين، والإسلاميين، وقامت مشاريع تلك القوى على أسس ما فوق وطنية، فقد نادى القوميون بالدولة/ الأمة العربية، بينما تبنى الإسلاميون الخلافة/ الأمة، وغرّد الشيوعيون في الفضاء الأممي، ولم تكن سوريا إلا عنواناً فرعياً في العناوين الكبرى، تتحالف أحزابها مع أقرانها في الخارج، بينما تتصارع في ما بينها في الداخل.

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، بدا جلياً أن إقليم كردستان العراق يتبلور كحالة خاصّة ضمن عموم الحالة الكردية في المنطقة، وهو ما أعاد من جديد إلى الواجهة، وبقوّة، المسألة الكردية، وقد أوضحت أحداث 2004 في الجزيرة مدى حساسية النظام السوري لما يجري في العراق، حيث تحوّلت لعبة كرة قدم بين فريقي “الفتوة” من دير الزور، و”الجهاد” من القامشلي، إلى اشتباكات، تدخّلت فيها قوى الأمن وأطلقت الرصاص على مشجعين أكراد، خرجت احتجاجات كردية في إثرها، جوبهت بقوة شديدة، وذهب ضحيتها عشرون كردياً، وجرح عشرات، واعتقل مئات.

بعد 2011، شهدت ساحة المعارضة السورية سجالات واسعة، فقد وضعت الأحزاب الكردية مطالب كثيرة على الطاولة، وربما كان مؤتمر توحيد المعارضة السورية في 2و3 يوليو/ تموز 2012 هو اللحظة الأكثر تعبيراً عن رفع سقف المطالب، وقد استجاب لها المؤتمر، بالاعتراف بأن الأكراد في سوريا مكون قومي “تقرّ الدولة السوريّة بوجود قومية كرديّة ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري”.

وعلى غرار “مؤتمر توحيد المعارضة” في القاهرة، واجهت الكثير من المؤتمرات معضلة توصيف الأكراد، وحاولت التمييز بين القومية والشعب، فاعترفت بهم كقومية، على أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من الشعب السوري، وهو تمييز تلفيقي، غير معرفي، وينطلق من نظرة أكثروية، بتعبير المفكر الراحل ياسين الحافظ.

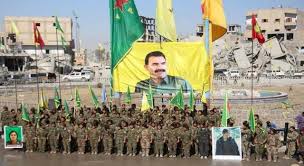

وفي واقع الصراع على النفوذ، تمكن “حزب الاتحاد الديمقراطي” من بناء تكتيكات عديدة منذ 2011، وقد كان لتنميته ذراعاً عسكرياً، تمثّل ب”وحدات حماية الشعب الكردية”، من حيازة ثقل نوعي في منطقة الجزيرة السورية، ونتيجة لمكانته الجديدة، وتعقيدات الصراع السوري، أعلن تأسيس “الإدارة الذاتية” في 23 نوفمبر/ 2013، وبعد إنشاء “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015،ي وحصوله على الدعم الأمريكي، وخوضه معارك عسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، أصبحت “قسد” طرفاً رئيساً في المعادلة السياسية السورية، لكن هذه المكانة تدهورت مؤخراً، بعد إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب قواته، ومن ثم شن تركيا عملية عسكرية “نبع السلام”، اجتاحت فيها مدينتي تل أبيض ورأس العين.

خلال السنوات الماضية، برز أمر أساسي في الصراع السوري، وهو أن مختلف الأطراف لا تفكّر سورياً، فالنظام لا يفكر بسوريا بقدر ما يفكر ببقائه في السلطة، وكذلك عملت القوى الإسلامية العسكرية على إعلان إماراتها الإسلامية، وكذلك سعى “الاتحاد الديمقراطي” إلى تعزيز سلطنه، وإعطاء منطقة نفوذه مسميات خاصة، مثل “روج آفا” وشرق الفرات، ولئن تمسّكت معظم قوى الأمر الواقع لفظياً بسوريا، ووحدة أراضيها، إلا أن ذلك لم يعدو كونه إنشاءً فارغاً من المضمون العملي.

إن إعادة التأسيس لمفهوم الأمة بدلالته الوطنية هو أمر أساسي لإعادة تعريف كل القضايا، بما فيها قضايا الأقليات الإثنية، فالأمة/ الدولة يمكن أن تحتوي في نسيجها عدداً من الشعوب، وأن تعترف بوجودهم دستورياً، في ظل دولة ديمقراطية، ترتكز إلى حقوق المواطنة المتساوية، لكن هذا السياق يحتاج فعلياً إلى الاعتراف بعدم جدوى كل الأوهام ما دون الوطنية أو ما فوقها.

خلاصة القول إن وجود قضية كردية مرهون، في إطار الظرف السوري، المعقد تاريخياً، والمتشظي راهناً، بماهية القضية الأم، أي القضية الوطنية السورية، وهو ما يؤكده الواقع، وليس الجدل المؤسس على تأويل التاريخ، على أهمية التاريخ وتأويلاته.

———————-

السوريون إذ يناقشون حقّهم في تقرير المصير.. ردّاً على حسام الدين درويش/ هوشنك أوسي

لعلّ أبرز النتائج الإيجابيّة للثورة السوريّة، رغم كل ما يمكن تسجيلهُ عليها، أنها فتحت الباب أمام نقاشات وحوارات بين السوريين أنفسهم (موالاة ومعارضة) تتعلّق بمراجعة ماهيّة الدولة والنظام في سوريا، والأسباب والدوافع التي أفضت إلى هذا الواقع الكارثي والمأساوي على الصعيد الإنساني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي أيضاً. وعليه، الأبواب التي كان النظام وحاشيتهُ، وحاشية حاشيتهُ المتسرّبة إلى أجسام المعارضة السوريّة، سدّها وأغلقها في وجه النقاش، أصبحت كلّها مفتوحة. ولئن كان الغرب أو الأجنبي مساهماً في تقرير مصير الشعوب السوريّة، منذ الحقبة الاستعماريّة – الانتدابيّة الفرنسيّة، وحتّى حقبة الاستقلال، والتدخّلات الإقليميّة في الانقلابات في فترة الخمسينات، ثم دولة الوحدة التي سطا فيها عبد الناصر ورجله السوري (عبدالحميد السرّاج) على تفاصيل الحيوات السوريّة، ثم مجيء البعث، وما اعترى هذه الحقبة أيضاً من هزائم وانقلابات وتصفيات، إلى يومنا هذا، وصولاً إلى اللجنة الدستوريّة، وقبلها مؤتمرات جنيف، مجمل ذلك، يؤكّد مدى تدخّل الأجنبي الأمريكي، الفرنسي، الروسي، الإيراني، التركي…الخ في تقرير مصير السوريين، ماضياً وحاضراً.

وعليه، ما يجري اليوم، ليس إلاَّ انعكاساً لما جرى في الأمس. وبالتالي، وسط هذه الحقب والمراحل القلقة، والخطّ البياني المتعرّج والمرتبك والمأزوم لنشوء وتطوّر الدولة في سوريا، ما مدى صواب فكرة الحديث عن وجود دولة ناجزة، حتّى يمكن الحديث اليوم عن سوريا كـ “دولة فاشلة”، وإحالة هذا الفشل إلى السنوات الأخيرة فقط، كما تفضّل الكاتب والباحث السوري د.حسام الدين درويش، في مستهلّ مقالهِ المنشور في “بروكار برس” (01/12/2019)[1]، والذي ردَّ فيه على مقالي المنشور في الموقع نفسهِ بتاريخ 22/11/2019[2]. وليسمح لي الأستاذ درويش بالاختلاف معه حيال الطرح أو الإحالة الواردين في مقاله بقوله: “على الرغم أن سوريا أصبحت، واقعيًّا، ومنذ سنواتٍ، دولة فاشلة ومقسَّمةً وخاضعة لاحتلالات عديدةٍ، مباشرة أو غير مباشرة، وبسبب هذا الواقع، تتكرر النقاشات بين بعض السوريين عما ينبغي أن يكون عليه شكل الدولة السورية “المنشودة”، والعلاقات بين “مواطنيها”، أفرادًا وجماعاتٍ: هل ينبغي أن تكون مركزية أم فيدرالية، وهل ينبغي التمسك بوحدتها أم ينبغي الإقرار بوجود “شعوبٍ” و”مكوناتٍ” سوريةٍ متمايزةٍ لها الحق المبدئي في تقرير مصيرها في الانفصال أو الحكم الفيدرالي أو الذاتي أو ما شابه”. ذلك أن، وكما أسلفت آنفاً، هذه النقاشات، ليست وليدة الاحتلالات، و”بسبب هذا الواقع” كما ذكر درويش، وهذا الربط غير الموفّق بين النقاش حول ماهيّة وطبيعة الدولة (مركزيّة؟ فيدراليّة؟) بوجود الاحتلالات، فيه ما فيه من غمز ولمزٍ. وأعتقد أن جلَّ تلك النقاشات، ناتج من الرغبة الوطنيّة السوريّة في إعادة بناء سوريا جديدة، مختلفة ومتجاوزة لذلك الإرث الذي قادها إلى ما تعيشهُ من فشلٍ مريع الآن. كذلك أعتقد أنه من غير الموفّق أن يصف درويش هذا النقاش على أنه من طينة؛ (هل ينبغي التمسك بوحدتها؟) أم (ينبغي الإقرار بوجود “شعوبٍ” و”مكوناتٍ” سوريةٍ متمايزةٍ لها الحق المبدئي في تقرير مصيرها في الانفصال أو الحكم الفيدرالي أو الذاتي أو ما شابه؟). ذلك أنه بالنسبة لي، أقلّه، وحدة سوريا، غير متعلّقة ومنوطة وشرطاً شارطاً مرتبطاً بإنكار التنوّع والتعدديّة الثقافيّة واللغويّة والهويّاتيّة والعرقيّة للشعب السوري، وما يترتّب على ذلك من حقوق وواجبات، سواء من قبل المواطن السوري أم الدولة، والعقد الاجتماعي (الدستور) الناظم لهذه العلاقة بين الطرفين. على العكس من ذلك تماماً، الإنكار والتعمية والتجاهل والتغافل عن الإقرار بهذا التنوّع دستوريّاً، وتضمين التزامات الدولة تجاه هذا التنوّع واستحقاقاته السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الدستور، والتهويل من ذلك، والحديث عن النوايا (الحكم الذاتي أو الفيدراليّة كتمهيد للانفصال) هذا من شأنه الدفع باتجاه التصدّع والانقسام، كما كانت حال سوريا، وكما هي حالها الآن.

ولأن “هذه المواضيع بالغة الحساسية والإشكالية، لدرجةٍ تدفع الكثيرين إلى تبني مواقف مبدئيةً عامةً، تتضمن تعميةً أكثر من تضمنها لتوضيحاتٍ، وتفضي غالبًا إلى سوء فهمٍ، أكثر من إفضائها إلى تعميق الفهم” كما ذكر الأستاذ درويش، وبعيداً عن منطق مَن منّا داعية تفتيت وتشتيت قهري، ومَن داعية توحيد قسري، وفي محاولة منّي إثراء النقاش، على قاعدة البحث والدراسة، وليس وفق تقنيّة مقال الرأي وحسب، سأحاولُ الردّ على ما وردّ في مقال حسام الدين درويش، راجياً سعة الصدر، ومع الاعتذار الشديد على الإطالة.

يذكر الأستاذ درويش: (يثير أوسي، في مقاله عمومًا، مسألة “حق الكرد [السوريين] في الانفصال، وفقًا للمرجعيات الدولية”، وعلى الرغم من أنه يشدِّد في مقاله على أنه ليس من دعاة الانفصال، فإنه يؤكِّد أن قيام الكرد بالمطالبة بالفيدرالية أو بالحكم الذاتي هو “تنازلٌ عن حقهم في الانفصال”. ويتبنى سوريون كثيرون، من الكرد وغير الكرد، هذا الموقف ويعلنونه ويدافعون عنه، بدون أن يحدِّد معظمهم بدقة المناطق التي يمكن للكرد أن ينفصلوا بها عن “الدولة السورية”، لتشكيلٍ كيانٍ مستقلٍ/ منفصلٍ استقلالًا/ انفصالًا مطلقًا (دولة)، أو أن يحصلوا فيها على استقلالٍ نسبيٍّ (حكم فيدراليٍّ أو ذاتيٍّ). المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا متفرقة ومنفصلة غالبًا عن بعضها بعضًا، وتتضمن غالبًا مجموعاتٍ إثنيةً كبيرةً ومختلفةً. وهذا هو الحال مثلًا وخصوصًا في منطقة “الجزيرة السورية”.).

أولاً: أنا أشير إلى حقّ الكرد المنصوص عليهِ في المواثيق الدوليّة، لأن الأستاذ جمال سليمان تحدّث عن مرجعيّته في صياغة الدستور الجديد، التي هي “مرجعيّات دوليّة”، ولا أثير الحقّ في الانفصال، بل أشير إليه. وشتّان ما بين الإشارة والإثارة في التوظيف والدلالة والسياق. أصولاً وقانوناً، كما سأبيّنه لاحقاً؛ القوانين والمرجعيّات الدوليّة تمنح الكرد في سوريا، الحق في تقرير المصير، فمن أنا، حتّى أنكر هذا الحق كي أؤكّد للشريك السوري أنني وطني، وفق فهمهِ للوطنيّة السوريّة!؟ لا أدعي أو أزعم حقّاً للشعب الكردي السوري غير منصوص عليه في المرجعيّات الدوليّة، بل حين أنفي هذا الحقّ، فأنا بالضدّ من تلك المرجعيّات، لأسباب سياسيّة، لا علاقة لها بالقانون والحقوق والالتزامات الدوليّة! المرجعيّات الدوليّة واضحة وصريحة بهذا الخصوص. ويبدو أن الأمر لا يتوقّف عند إنكار هذا الحق، بل إنكار التنازل عنهُ أو عن المستوى الأول له (الانفصال) أو التنازل عن المستوى الثاني (الفيدراليّة)، لأن الكرد في سوريا، ليس لديهم هذا الحق، حتّى يتنازلوا عنه في سياق السير نحو تأسيس وبناء سوريا جديدة وطنيّة جامعة. ذلك أنه إذا أقررنا بتنازل الكردي عن حقه، يستوجب ويملي هذا التنازل على الشريك الآخر أيضاً أن يتنازل ليس عن حقوقهِ كعربي، بل عن الحقوق الكرديّة التي كانت تهضمها الدولة السوريّة سابقاً. وعليه، يبدو أنه إذا أردنا إنكار حقّ شعب في تقرير مصيره، علينا أوّلاً، نفي وجوده التاريخي! وإن فشلنا في النفي؟ نشكك في هذا الوجود! وإن فشلنا في ذلك، نخفف من التوصيف الاجتماعي السياسي لهذا الوجود، ولا نعتبره شعباً، بل مكوّنا. لأن توصيف الشعب المختلف في اللغة والهويّة والثقافة، يترتّب عليه ما يترتّب دستوريّاً، إذا كنّا فعلاً ننشد الدولة الوطنيّة ونسعى إليها!

ثانياً: منذ بدايات الثورة على نظام الأسد، بدأت المؤسسات المعارضة، السياسيّة منها، وفيما بعد العسكريّة أيضاً، تطرح وجهات نظرها وتصوّراتها وقناعاتها حيال شكل نظام الحكم بعد إسقاط الأسد. وتباينت هذه التصوّرات والأهداف، واختلفت أحياناً، بل تضاربت وتناقضت في أحيان أخرى بين الدولة الدينية (الخلافة) والدولة المدنيّة والدولة العلمانيّة. وحين بدأت تلوح في الأفق بوادر حل أممي للأزمة السوريّة، عبر التفاوض بين النظام والمعارضة في مؤتمر جنيف، أيضاً بدأت تتصاعد حدّة النقاشات في شكل نظام الحكم، سواء مع بقاء الأسد أو بدونه، وشكل الدولة وتسميتها ودستورها. ومن الطبيعي أن يكون هناك بون شاسع بين المواقف والأفكار بين كل الأطراف المشكلة للنظام السوري ومعارضته، والقوى الإقليميّة والدوليّة الداعمة لكلا الجانبين. وهذا من طبائع ومفرزات الحروب والتمزّقات الأهليّة في أي بلد. كذلك من الطبيعي مناقشة وجاهة وجدوى وجديّة الحلول التي يطرحها كل طرف ومدى انسجامها واتساقها مع القانون الدولي والمعطى التاريخي والاجتماعي والديموغرافي في سوريا. فالأزمات السياسيّة الداخليّة الخانقة التي تأخذ شكل الحروب أو النزاعات الأهليّة، تنتهي دائماً بتسويات سياسيّة، غالباً ما تكون حصيلة التنازلات التي تبديها كل الأطراف الفاعلة في الأزمة، والتي لها مصلحة في أن تنتهي الحرب – الأزمة بحلّ جامع، يضمن مصالح الجميع، ويحول دون تكرار أو إنتاج الأزمة مجدداً. زد على هذا وذاك، هذه النقاشات كانت موجودة بين السوريين، ولو بأشكال مختلفة، منذ حقبة الانتداب الفرنسي، ثم ما بعد الاستقلال وفترة الخمسينات أيضاً. أبعد من ذلك، وحتى على زمن حكم الأتراك لسوريا والذي استمرَّ 400 سنة تقريباً، كانت البلاد مقسّمة إلى ولايات أو “وحدات إداريّة منتظمة، الولاية تحت أمر واليها الذي تعينه إسطنبول، والسنجق الخاضع لمتصرّف تركي (وسوري في بعض الأحيان) والقضاء الذي يحكمه قائم مقام محلي غالباً”[3]. وعلى ضوء ذلك صيغ دستور سنة 1920 الذي صدر في 13 يوليو. و”لم يدخل حيّز التطبيق بسبب إنذار الجنرال غورو في 28 يوليو 1920، ونفي الملك فيصل”[4]. لكن بقي هذا الدستور الوثيقة والورقة التأسيسيّة للدساتير السوريّة التي أتت لاحقاً. وحين اتجه الانتداب الفرنسي إلى تقسيم سوريا إلى دول أو دويلات، لكل منها علمها ودستورها وحكومتها، الذين وافقوا على ذلك التقسيم لم يكونوا خونة وعملاء الانتداب الفرنسي، بل سوريين يدركون طبيعة هذا التقسيم الإقليمي. حيث “أنشئت دولة لبنان الكبيرة بموجب قرار المفوض السامي رقم 318 تاريخ 31 آب 1920، وأنشئت دولة حلب بموجب قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 1 أيلول 1920، وأنشئت دولة العلويين بموجب قرار المفوض السامي رقم 319 تاريخ 31 آب 1920، وأنشئت دولة جبل الدروز بموجب قرار المفوض السامي رقم 1491 تاريخ 24 تشرين الأول 1922″[5]. وترأس دولة حلب جنرال سابق في الجيش التركي هو كامل باشا القدسي. وترأس دولة دمشق حقي بيك العظم. وترأس دولة الدروز سليم باشا الأطرش. وفيما بعد تشكّل “الاتحاد السوري” (1922-1925) عبر جمع ثلاث دول (حلب، دمشق، العلويين)، باستثناء دولة الدروز في السويداء. وكان ذلك الاتحاد، الشكل الفيدرالي الأول لإدارة الحكم في سوريا. وترأسهُ صبحي بركات (من حلب). وهؤلاء كانوا وطنيين سوريين أيضاً، ولم يكونوا انفصاليين عربا أو كردا!

ويذكر فيليب خوري في كتابه “سوريا والانتداب الفرنسي”: إن قادة حلب لم يكونوا “راغبين في الانضمام لهذا الاتحاد لاعتقادهم بأنه يخدم مصالح دمشق على حسابهم. وكانوا يفضلون أن تظلّ حلب مستقلة بذاتها كما كان الحال في العصر العثماني وما قبله[6]”، لكنهم قبلوا بالاتحاد، بعد وعود المفوض السامي الفرنسي بأن العاصمة ستكون حلب، ورئيس الاتحاد سيكون منها. ولكن، نقل المفوض السامي الجنرال هنري غورو العاصمة إلى دمشق، أزعج الحلبيين، وأشعرهم بأنهم تعرضوا لخديعة[7]. كما “اتخذ المجلس التمثيلي للدولة العلوية بأغلبية أعضائه سنة 1924 قرارين ينصّان على الانسحاب من هذا الاتحاد”[8] وترجيح الانفصال عن الاتحاد. وبعد إعلان المفوّض السامي الجنرال ويغان (الذي خلف غورو) في حزيران 1924 نهاية الاتحاد السوري، أصدر قراراً في 5 كانون الأول 1924 مرسوماً بإنشاء دولة موحّدة في سوريا، يستثنى منها لبنان الكبير وبلاد العلويين والدروز”[9].

وبخصوص منطقة الجزيرة (الحسكة، القامشلي، والمناطق والقرى التابعة لها) فقد أشار الكاتب ستيفن هامسلي لونغريغ في كتابه المذكور “تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي” أن هذا السنجق “تأسس سنة 1932. وكانت المنطقة قبل ذلك تخضع لضباط الخدمة الخاصة والجندرمة، بوصفها (المنطقة) جزءاً من مقاطعة الفرات. ولكن بعده الجغرافي، وتركيبه السلالي المعقد، وطابعه غير العربي الغالب، وعدم ولائه لسوريا، منحه طبيعة خاصة. وإلى جانب النواة الأصلية من القبائل العربية والكردية التي تعيش على ضفاف الأنهار، أو في الصحراء، فإن خصوبة المنطقة وقلة سكانها، اجتذبتا منذ سنة 1926 أعداداً كبيرة من الأكراد – بينهم قسم يحمل نزعة قومية كردية واعية – الذين كانوا قد فرّوا من الأعمال الثأرية التركية، وأعداداً أكبر من الطوائف المسيحية، الكاثوليكية غالباً، التي تبحث عن الأمان في موطن جديد.)”[10] ويضيف الكاتب: “قامت حركة في الحسكة والقامشلي استخدمت التحريض الشفهي والمكتوب، وشارك فيها العرب والأكراد الذين اتحدوا بصورة مؤقتة من أجل الانفصال عن سوريا. وكان النافذون من الكاثوليك والضباط الفرنسيين الموجودون في المنطقة يدعمون هذه الحركات. لكن السياسة الفرنسية العليا لم توافق عليها، رغم مزاعم الوطنيين الدمشقيين الذين قالوا إن فرنسا تثير هذه القضايا لتبرير وإطالة الانتداب”[11]. ما يعني أن النزعة الانفصاليّة الموجودة في مناطق الجزيرة آنئذ، كانت مشتركة، تجمع الكرد والعرب والمسيحيين أيضاً.

وسنة 1936 حين وقّعت الحكومة السورية وسلطة الانتداب الفرنسي اتفاقيّة بموجبها تم ضم الدولة العلوية والدولة الدرزية إلى الدولة السورية، شريطة أن تتمتع المنطقتان بوضع خاص، على صعيد الموازنة والإدارة. و”نظر البعض بارتياح إلى الضمانات التي أمكن توفيرها للأقليات. وكان هؤلاء يعتقدون أن بريطانيا عجزت عن تأمين مثلها في العراق”[12]. وحتى بعد التوقيع على الاتفاقية، “قام جميل مردم بك بزيارة باريس في أواخر 1937، حيث أعطى كل ما في وسعه من ضمانات، ووقع في 11 كانون الأول (1937) على تبادل ودي للرسائل تضمن تأكيدات سوريّة إضافيّة باحترام حقوق الأقليات. (وكانت هذه النقطة مصدر حساسية خاصة في مجلس النواب {الفرنسي}) واستعداده (مردم بك) لقبول كل الخبراء والمستشارين الذين تعينهم فرنسا، ونواياه الإيجابية بالنسبة للامركزية”[13]. ولغاية سنة 1939، بقيت ما كانت تسمّى بـ “دولة العلويين” محافظة على شكل من الحكم الذاتي. إذ “صدر مرسوم في 2 تموز 1939 منح قدراً أكبر من الحكم الذاتي. ونصّ المرسوم الجديد على رفع العلمين العلوي والسوري، وأن يحكم المقاطعة حاكم يختاره المجلس المحلي، ويعيّنه الرئيس السوري، وأن يعطى هذا المجلس صلاحيات أوسع، إلى جانب تكريس الاكتفاء الذاتي القضائي”[14]. وحتى سنة 1944 كانت دولة الدروز خارج إطار الدولة السورية، حيث صدر مرسوم في كانون الأول من نفس العام، “ينصّ على ضمّ جبل الدروز إلى سوريا بصورة نهائيّة[15]” بمعنى آخر، طيلة 24 سنة تقريباً، كانت سوريا تعيش في سياق دولة لامركزية متعددة الأطراف، تحت سلطة الانتداب الفرنسي

كذلك اتجهت سوريا نحو الحكم الفيدرالي سنة 1958 حين جعلت من نفسها الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة، وتنازل الرئيس السوري شكري القوتلي عن منصب الرئاسة لجمال عبد الناصر. ومع مطلع السبعينات وانقلاب حافظ الأسد واستلامه السلطة، أيضاً اتجهت سوريا لإقامة اتحاد كونفدرالي مع العراق وليبيا الدولة غير الجارة لسوريا. وجاء في المادة الأولى من دستور 1973 أن سوريا ” الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية”[16].

على ضوء ما سبق، الحديث والنقاش حول الفيدراليّة والحكم الذاتي، في المراحل الأولى لتأسيس الدولة السوريّة، خرج من النظري إلى الحيّز التطبيقي العملي الدستوري أيضاً. وهو حديث قديم – جديد، ليست أسبابه “الاحتلالات الأجنبيّة” الحاليّة لسوريا. ومن الطبيعي أن يطفوا هذا النقاش على السطح، لأن سوريا تمرّ في مرحلة الجمهوريّة الثانيّة، إن جاز التعبير.

التشكيك في الوجود الكردي:

إحدى الحجج والمبررات التي يستند عليها رافضو حق الكرد في الفيدرالية أو الحكم الذاتي، هو التشكيك في الوجود التاريخي للكرد في سوريا. بالعودة إلى المرجعيّات الدوليّة والحديث عن الحق في تقرير المصير (استقلالا، فيدرالية، حكما ذاتيا، إدارة محليّة)، تلك النصوص لا تراعِي أي اهتمام للسقف الزمني الذي تتواجد فيه الكتل البشريّة في منطقة ما حتى يكون لها الحق في الفيدراليّة أو الحكم الذاتي. وحتّى لو افترضنا جدلاً، أن مليونا أو مليوني كردي سوري كانوا مهاجرين ونازحين من تركيا، وهذا غير صحيح مطلقاً، فإن هذا الوجود، سابقٌ على وجود سوريا كدولة مستقلّة. زد على ذلك، مضى على هذا الوجود قرابة قرن من الزمن. ومع ذلك، كل محاولات التشكيك في الوجود الكردي التي نراها تتكرر بشكل ببغائي على ألسنة بعض أقطاب النظام والمعارضة على حدّ سواء، تفنّدها الوثائق الدوليّة التي لا علاقة للكرد بصياغتها! فتارة يصنّفون الكرد على أنهم “عرب، نسوا نسبهم عبر متاهات التاريخ”[17]. وأحياناً أخرى، “إن المكونات القومية الأخرى في سوريا هي جماعات أو تجمعات قومية تشبه وجودها تواجد المسلمين والمهاجرين الآسيويين في فرنسا”[18]. في حين أنه كان للأكراد دويلات وإمارات تتمتع بالحكم الذاتي تقريباً، حتى قبل الحكم العثماني، كـ “الشدادية” أسسها محمد بن شداد بن قرطق سنة 951 م. وسقطت على يد الكرج (الجورجيين) سنة 1174 م. وإمارة بني حسنويه. أسسها حسنويه بن حسين البازركاني سنة 959 م. وسيطر عليها البويهيون سنة 1015 م. والإمارة المروانية، أسسها أبو عبد الله حسين بك دوستك، واستولى عليها السلاجقة سنة 1096 م. وكانت هنالك إمارات كردية مستقلة إبان الحكم العثماني أيضاً كـ “اردلان، بابان، السورانية، البهدينانية، والبوطانية”[19].

كما أسلفنا: ثمة فريضة أو مقولة مكررة، يمكن رؤيتها في أغلب الدراسات والمقالات والتصريحات التي حاولت التشكيك في الوجود التاريخي القومي الكردي شمال سوريا، مفادها: “إن الكرد في سوريا، مهاجرون، نزحوا من تركيا نحو سوريا، نتيجة قمع الأتراك للانتفاضات الكرديّة (1925-1938)”، وليسوا سكّانا أصليين، وبالتالي، تسقط حقوقهم القومية والوطنية في سوريا باعتبارهم ليسوا شعباً أصيلاً في هذا البلد. من دون العودة إلى الوثائق التاريخية المحايدة التي تناولت التركيبة السكانيّة في هذه المنطقة، مطلع القرن المنصرم. فضلاً عن ذلك، قمع تلك الانتفاضات لم يسجّل حركات أو موجات نزوح بعشرات الآلاف، كحال المذابح الأرمنية، أو العنف الذي تعرّض له الآشوريون في العراق مطلع الثلاثينات. ولو حدثت موجات هجرة كرديّة بعشرات الآلاف، لكانت الوثائق الفرنسيّة أو البريطانيّة أو الألمانية التي أرّخت لتلك الفترة، ذكرت ذلك، كحال تأريخها للنزوح الأرمني والسرياني من تركيا إلى سوريا، أو النزوح السرياني – الكلداني – الآشوري من العراق إلى سوريا. وفي هذا الإطار، ذكر ستيفن هامسلي لونغريغ في كتابه “تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي” الذي ألفّه سنة 1958، في الصفحة 153 من الترجمة العربية: “أدى الركود في القتال المحلي الذي أعقب معركة عنتاب (بين الفرنسيين والأتراك) إلى تسهيل اتفاقية 20 تشرين الأول 1921 بين المسيو فرانلين-بويلون، الدبلوماسي الفرنسي الذي قام بزيارة أنقرة، والحكومة الكمالية، وأعقب الاتفاقية انسحاب القوات الفرنسية من كيليكيا، معها ألوف اللاجئين المسيحيين، إلى ما وراء حدود جديدة، كانت أفضل بالنسبة للأتراك… وتضمّن الانسحاب الفرنسي التخلّي عن مقاطعات عنتاب، روم قلعة، كيليس، مرعش وأورفه، وكانت كلها ضمن ولاية حلب، من قبل”[20]. ما يعني أن حملات النزوح الأرمني والسرياني (المسيحي) لشمال سوريا، سبقت الانتفاضات الكرديّة (1925-1930-1938)، بينما يشير ستيفن هامسلي لونغريغ في كتابه المذكور آنفاً، وضمن حاشية في الصفحة 155، أن “التغلغل الكردي في المنطقة يعود إلى ما قبل 1914″[21] يعني، قبل اندلاع الانتفاضات الكرديّة في تركيا على الحكومة الكمالية. وذكر الكاتب في مؤلّفه: “بذل الفرنسيون مجهوداً حسناً إبان السنوات الأولى (من الانتداب) وهو العناية بعشرات الألوف من المسيحيين الذين خرجوا لاجئين من الأناضول، …، في كانون الأول 1921 تدفق 30 ألف لاجئ معدم إلى شمال سوريا وإلى لبنان. وابتدأت موجة لجوء أخرى في أواخر 1921، فوصل 15000 أرمني آخر إلى حلب. وفي أواسط 1922 وصل 30000 آخر ثلثهم من اليونانيين، والباقون من الأرمن. وحتى نهاية 1932 كان عدد اللاجئين الذين دخلوا سوريا قرابة 120 ألفاً، قدّر لأكثر من ثلثهم أن يظلوا في البلاد”[22]. “…، وقد تم تحضير أماكن الاستقبال، واتخذت إجراءات لمنع الأوبئة، وأمّنت إعاشات غذائية، وفتحت بعض المستوصفات، وآلت أعمال الإغاثة ثم التوطين إلى سلطات الانتداب، والدول المحلية (دولة حلب، دولة دمشق…) وكذلك إلى الإرساليات الفرنسية والأمريكية والبريطانية والتي أظهرت مثابرة كريمة. وقد أقيمت المخيمات والمستوطنات في الضواحي”[23]. وذكر في الحاشية رقم 11، من نفس الصفحة (177): “كان تعداد اللاجئين الذين استوطنوا البلاد في 1 كانون الثاني 1925 هو: 89000 أرمني، و4000 كلداني، و1800 يعقوبي، و900 يوناني أرثوذكسي، 250 كاثوليكيا سوريا”[24]. ولم يأتِ الكاتب على ذكر موجة هجرة ونزوح كرديّة من تركيا إلى سوريا، قياساً بما أورده عن الهجرات المسيحية، واستقبال السلطة لها وتوطينها. بينما ذكر في الحاشية رقم (4) أسفل الصفحة 312، طبقاً للتقرير السنوي الصادر سنة 1937 عن أعداد وتوزّع السكان في منطقة الجزيرة: “42000 من العرب المسلمين، و82000 كردي، 31000 مسيحي، و2000 يزيدي، و1000 من اليهود والشركس”[25].

كذلك يرى ديفيد مكدول في كتابه “تاريخ الأكراد الحديث” أنه “سنة 1918 ربما كان عدد الأكراد في الجزيرة يفوق عدد العرب بقليل. ولكن اعتباراً من عام 1920 فصاعداً وصل الكثير من الأكراد القبليين هرباً من القوات المسلحة التركية. وبشكل خاص خلال تهدئة القبائل بين 1925-1928 (…) وفي الوقت نفسه، وصلت أعداد أكبر من المسيحيين، وبشكل خاص الأرمن. ولكن كان هنالك أيضاً كلدان وسريان، بل وحتى من الأرثوذكس الشرقيين. وسنة 1933 طلب نحو 8000 آشوري اللجوء من العراق واستقر البعض منهم في وادي الخابور في الجزيرة”[26]. وبعد مضي نحو 17 سنة على الانتداب الفرنسي في سوريا، وصف التقرير الفرنسي السنوي المقدّم لعصبة الأمم سنة 1937، التوزّع السكاني في محافظة الجزيرة على النحو التالي: “42 ألفا من العرب المسلمين. أغلبهم كانوا رعاة بشكل رئيسي، من أقليّة متزايدة من المتمركزين في القرى. و82 ألفا من الأكراد وكانوا قرويين تقريباً. و32 ألفا من المسيحيين، سكان مدن بالدرجة الأولى، يعملون في مختلف صنوف التجارة والأعمال”[27]. ما يعني أن عدد الكرد كان أكثر من عدد العرب والمسيحيين معاً، وقتذاك. ما يخالف الأرقام التي تذكرها بعض الدراسات التي تحاول التشكيك في الوجود القومي والديموغرافي الكردي على صعيد محافظة الحسكة بشكل خاصّ وسوريا بشكل عام[28]. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان عدد الكرد في محافظة الحسكة، طبقاً للتقرير الفرنسي الصادر سنة 1937 82 ألف شخص، فكم سيكون عددهم في سنة 2000 أو 2004 أو 2010، إذا أخذنا في الحسبان معدّل النمو والكثافة السكانيّة في تلك المنطقة؟!

ويذكر ديفيد مكدول في كتابه السالف حول منطقة عفرين: “إن أكراد كرداغ (جبل الأكراد) سكنوا هذه المنطقة منذ قرون”[29]. وبالتالي، الكرد في مناطق شمال سوريا كانوا الأغلبية، قبل الانتفاضات التي شهدتها تركيا من 1925-1938، بحسب ما أورده ستيفن هامسلي لونغريغ وديفيد مكدول في مؤلّفيهما. من دون إغفال أن الانتفاضات الكردية في تركيا، ساهمت في زيادة عدد الكرد في هذه المناطق مع زيادة حركة النزوح، ولكن ليس بذلك المستوى المبالغ فيه. علماً أن حركة النزوح المسيحية الأرمنية والسريانية والآشورية، كانت أكبر بكثير من حركة نزوح الأكراد وأكثر كثافة. ومع ذلك، لم يصبح المسيحيون أغلبية في المنطقة، طبقاً للتقرير الفرنسي السالف الذكر. كما يتمّ التركيز على حركة النزوح الكرديّة، ويتم تجاهل حركة النزوح المسيحيّة (الأرمنيّة، السريانيّة، الآشوريّة، الكلدانيّة)[30]، لأسباب سياسيّة. ويرى الباحث والدبلوماسي والمؤرّخ الروسي م. س. لازاريف أنه “بعد الحرب العالمية الأولى أصبح جزء من كردستان تابعاً لسوريا التي كانت تحت الانتداب الفرنسي (…) طالب الكماليون {نسبة الى كمال أتاتورك} الذين شجّعتهم نجاحاتهم في الحرب الوطنية، بالجزء الشمالي من سوريا الذي يعيش فيه الكورد. فضلاً عن كوردستان الجنوبية {كردستان العراق}. وأعلنت تركيا أن حدودها تمر عبر ذلك الجزء من الطريق القديم الذي استولت عليه سنة 1922-1924، وتعاظمت دعاوى تركيا الإقليمية نحو سوريا بعد قمع ثورة الكورد سنة 1925 في تركيا، وبالتالي أرادت استعادة الأراضي التي يسكنها الكورد. والأهم من ذلك، الحيلولة دون ظهور بؤر جديدة لحركة الكورد التحررية في الأراضي الواقعة تحت الانتداب. ولم يتم التوصّل إلى اتفاق إلا في حزيران 1929، الذي تضمّن تسوية جزئية للنزاع مع فرنسا حول الحدود التركية – السورية، وبموجبها أصبح شريط ضيق من الأرض التي يسكنها الكورد تابعاً لسوريا”[31].

كذلك يرفض البعض من النخب القومية العربيّة الحاكمة والمعارضة في سوريا، تسمية “كردستان” على أنها غير واردة في المصادر التاريخيّة. علماً أن كلمة “كردستان”، وترجمتها في اللغة العربيّة تعني؛ “بلاد الأكراد” أو “أرض الأكراد”، هذا الوصف الجغرافي-الإثني – الإداري، وارد بكثرة في المصادر التاريخيّة العربيّة[32]. بمعنى، يقبلون تعبير “أرض الأكراد، بلاد الأكراد” ويرفضون المعادل اللغوي الكردي (كردستان) لهذه التسمية[33].

التوزّع الجغرافي:

إحدى الأسباب أو الحجج التي يبرزها رافضو الفيدراليّة للكرد في سوريا، هي أن المناطق الكرديّة أو ذات الغالبيّة الكرديّة، متقطّعة، ولا تشكّل إقليماً جغرافيّاً واحداً. وأن هناك مكوّنات أخرى موجودة في المناطق. وهذا المبرر ينطوي على إقرار ضمني بوجود مناطق ذات غالبيّة كرديّة. وهذا أمر إيجابي. لكن، مَن قال إن الحكم الذاتي والفيدراليّة تستوجب النقاء العرقي التامّ أو التجانس العرقي الخالص؟! لكأنّ هؤلاء غير مطلعين على تجارب الفيدراليّة في بلجيكا أو في سويسرا، بعيداً كل البعد عن هذا الفهم المغلوط. فإقليم فلاندرز البلجيكي الناطق بالهولنديّة، يحتوي على سكّان من إقليم والونيا البلجيكي الناطق بالفرنسيّة، والعكس صحيح. كذلك إقليم بروكسل الفيدرالي، عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، يحتوي على خليط من الوالونيين والفلاندرزيين وقوميّات أخرى.

ولنذهب مع المبرر الذي يستوجب النقاء والتجانس العرقي، يمكن للفيدرالية الكرديّة ألا تكون في الجزيرة، رغم الغالبية الكرديّة فيها تاريخيّاً، على أن هناك خشية من الاستئثار بالنفط والغاز اللذين فيها، يمكن أن تكون منطقة عفرين مكانا للفيدراليّة أو الحكم الذاتي الكردي. عفرين التي مساحتها 3،8 ألف كيلو متر مربّع، وتزيد على مساحة بروكسل (الإقليم الفيدرالي المختلط، وعاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي) التي تبلغ 3،3 آلاف كيلو متر مربّع.

الأرضية القانونية للحل الفيدرالي في سوريا:

يذكر مناهضو الفيدراليّة في سوريا، عدم وجود أرضيّة قانونيّة لهذا الطرح. في حين إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يذكر في ديباجته: “إن الجمعية العامة (الأمم المتحدة) تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانه”[34]. وكان الإعلان واضحاً في المادة 30 في تأكيده أنه “ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّ دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيّ نشاط أو أيّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه”[35]. من جهة أخرى، مبدأ حق تقرير المصير المنصوص عليه في القانون الدولي، ومنها الفقرة 2 من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول: “إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام”[36]. وكان هذا الحق ضمن مبادئ الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون. وذُكِرَ هذا المبدأ في ميثاق الأطلسي لعام 1941[37] أيضاً. ويمثل إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة الاعتراف العالمي بالمبدأ كأمر أساسي للحفاظ على العلاقات الودية والسلام بين الدول. ويُعترف به كحق لجميع الشعوب في المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[38] والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين دخلا حيز التنفيذ في عام 1976[39]. كذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها معترف به في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول التي اعتمدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970[40]، وميثاق هلسنكي الختامي الذي اعتمده مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE) سنة 1975[41]، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981[42]، وميثاق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لأوروبا الجديدة الذي اعتُمد في 1990، وشدد على الالتزام الكامل بميثاق هيلسنكي الختامي، وأكد “من جديد المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة”[43]، وورد هذا الحق في إﻋﻼن وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ، الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد في 25/6/1993[44]. كذلك أكدت محكمة العدل الدوﻟﻴﺔ في ﻗﻀيّة ناميبيا[45]، وﻗﻀﻴﺔ الصحراء الغربية[46]، وقضية تيمور اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ[47] هذا الحق. وعلاوة على ذلك، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، والعديد من كبار القانونيين الدوليين، قد وضعوا نطاق ومضمون الحق في تقرير المصير[48]. وبحسب “مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين: IWGIA” فإن حق تقرير المصير “يجسد حق جميع الشعوب في تحديد تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي، حددت محكمة العدل الدولية حق تقرير المصير على أنه الحاجة إلى إيلاء الاعتبار لإرادة الشعوب التي أعربت عنها بحرية”. وتضيف أن “من المهم التأكيد أن مصطلح تقرير المصير بالنسبة للشعوب الأصلية لا ينطوي في معظم الأحيان على انفصال من الدولة”[49]. عليه، المطالبة بالحكم الذاتي أو الفيدرالية تندرج ضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها. والتمتّع بهذا الحقّ، غير مقيّد أو مشروط ومغلول بما يعرقله أو يبطله، ويرّجح كفّة الدول التي لا تعترف بهذا الحقّ للشعوب التي تعيش في كنفها. ولو كان الأمر كذلك، لوقف المجتمع الدولي مع بريطانيا ضد استفتاء إسكتلندا على الانفصال! ولوقف المجتمع الدولي مع يوغوسلافيا ضد انفصال الكروات والبوشناك والسلوفينيين! ولوقف المجتمع الدولي مع السودان ضد استفتاء جنوب السودان. هذا الكلام لا يعني أن المجتمع الدولي خاضع مئة بالمئة للمواثيق والأعراف الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان. ذلك أن الاعتبارات السياسيّة والمصالح غالباً ما تعطي المبررات لانتهاك القوانين الدوليّة، من قبل دول مهمّة ومؤثّرة في القرارات الدوليّة.

على ضوء ما تقدّم، رفض الفيدراليّة أو الحكم الذاتي سواء للكرد أم لغيرهم في سوريا، هو رفض سياسي، يأخذ بقياس النوايا، والكلام المكرر المغلوط عن الفيدراليّة على أنها صنو الانفصال أو تمهّد له. وبالتالي، هذا الرفض، لا يستند إلى أرضيّة علميّة قانونيّة أو تاريخيّة، أو جغرافيّة قويّة ومتماسة ورصينة.

الهوامش:

[1] حسام الدين درويش “في الحق في الانفصال والفيدرالية والحكم الذاتي.. مساهمة في النقاش مع جمال سليمان وهوشنك اوسي”

[2] هوشنك أوسي. “في الرد على جمال سليمان حول سؤال المواطنة ومقترح الفدرالية في سوريا”

https://brocarpress.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7 /

[3] ستيفن هامسلي لونغريغ. “تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي” (1958). ترجمة بيار عقل. دار الحقيقة – بيروت 1978. ص 24

[4] دستور 1920. ملف بي دي اف

[5] وجيه كوثراني. كتاب “بلاد الشام في مطلع القرن العشرين: السكان والاقتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني _ قراءة في وثائق الدبلوماسية الفرنسية”. ص 242: المركز العربي الأبحاث ودراسات السياسات، ط1 ،2013، الدوحة.

[6] فيليب خوري. سوريا والانتداب الفرنسي. 1997. مؤسسة الأبحاث العربية. ص 162.

Syria and the French Mandate (Princeton University Press, 1987), ISBN 0-691-05486-X

[7] نفس المصدر.

موسوعة ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/الاتحاد_السوري_(دولة)#cite_note-4

[8] ستيفن هامسلي لونغريغ. “تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي” (1958). ترجمة بيار عقل. دار الحقيقة – بيروت – 1978. ص 166

[9] المصدر السابق. ص 166.

[10] نفس المصدر. ص 268

[11] نفس المصدر. ص 269

[12] المصدر السابق. ص 280

[13] المصدر السابق. ص 291

[14] المصدر السابق ص 308 و309

[15] نفس المصدر. ص 427

[16] دستور الجمهورية العربية السورية سنة 1973. المركز الوطني للأبحاث واستطلاعات الرأي – دمشق

[17] المعارض السوري هيثم المالح على قناة العربية نشره ARA News في 13/8/2013

[18] برهان غليون، في لقاء تلفزيوني مع قناة ‹دوتشه فيلى› ردّاً على سؤال بخصوص ما يطالب به الكرد من تطمينات لعدم اقصائهم في سوريا المستقبل. 2011

[19] “تاريخ الكرد في العهود الإسلاميّة” د. أحمد محمود الخليل. دار الساقي في بيروت ودار آراس في أربيل. ط1 – 2013. ص 230 ولغاية 236.

[20] ستيفن هامسلي لونغريغ. “تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي” (1958). ترجمة بيار عقل. دار الحقيقة – بيروت – 1978. ص 153

[21] المصدر السابق. ص 155.

[22] ستيفن هامسلي لونغريغ. “تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي” (1958). ترجمة بيار عقل. دار الحقيقة – بيروت – 1978. ص 177

[23] المصدر السابق. ص 177

[24] المصدر السابق، نفس الصفحة 177.

[25] المصدر السابق. ص 312.

[26] “تاريخ الأكراد الحديث” ديفيد ماكدول. ترجمة عن الانكليزية: راج آل محمد. دار الفارابي – بيروت – لبنان. ط1. ص 695-696

[27] المصدر السابق. ص 697

[28] مهند الكاطع. “الجغرافية البشرية للأكراد في سوريا”. معهد العالم للدراسات. 6/7/2016

[29] “تاريخ الأكراد الحديث” ديفيد ماكدول. ترجمة عن الإنكليزية: راج آل محمد. دار الفارابي – بيروت – لبنان. ط1. ص 691

[30] يذكر ديفيد مكدول في كتابه “تاريخ الأكراد الحديث” أنه في أعقاب معاهدة أنقرة، أكتوبر 1921، بين فرنسا وتركيا، والتي تخلّت فيها فرنسا عن كيليكيا للقوات القوميّة التركيّة، عَبَرَ نحو 10 آلاف أرمني إلى سوريا. وكانت هنالك موجة أخرى في أواخر 1922، ودخل نحو 30 ألف مسيحي إلى سوريا في أواسط 1923. وبنهاية عام 1923 دخل نحو 100 ألف مسيحي إلى سورية. ورغم أن أكثريتهم استقروا في أماكن أخرى، كان هنالك حوالي 30 ألف مسيحي في الجزيرة سنة 1930….

[31] “تاريخ كردستان”- م. س. لازاريف وآخرون. ترجمة عن الروسية: د. عبدي حاجي. دار سبيريز – كردستان العراق. ط2. ص 234-235

[32] للمزيد بهذا الخصوص، راجع دراسة الباحث محسن سيدا “الكرد في الجزيرة السورية حسب المصادر العربية الإسلامية” 13/4/2017. المركز الكردي السويدي للدراسات. https://www.nlk-s.net/الكرد-في-الجزيرة-حسب-المصادر-العربية-ا/

[33] للمزيد، يمكن مراجعة دراسة “الوجود الكردي في سوريا” للكتاب والباحث عمر رسول.

ودراسة “الأكراد في المصادر الإسلامية” للباحث محسن سيدا

ودراسة ” الكورد في منطقة الباب (الجغرافيا – عدد السكان – الواقع السياسي)” للباحث علي مسلم

[34] موقع الأمم المتحدة. نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[35] المواد 1، 2، 6، 7، 19، 28 و30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المصدر السابق

[36] ميثاق الأمم المتحدة، المادة 1، الفقرة 2. الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة.

[37] الأمم المتحدة – ميثاق الأطلسي.

[38] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966. تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

[39] الأمم المتحدة – حقوق الإنسان – الفقرات 1، 2، 3 من المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

[40] وثائق الأمم المتحدة: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm

[41] ميثاق هيلسنكي الختامي سنة 1975 – نسخة PDF – ص 7

[42] المادة 19 و20 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. موقع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

[43] ميثاق باريس الصادر عن مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سنة 1990. نسخة PDF. ص 5

[44] الأمم المتحدة. حقوق الإنسان. مكتب المفوض السامي. إعلان وبرنامج عمل فيينا. اعتمد في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا يوم 25 حزيران/يونية 1993.

المادة 2 من الإعلان المذكور تنص على: “لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وهي، بمقتضى هذا الحق، تحدد مركزها السياسي بحرية وتسعي بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وجاء في نص الإعلان: “وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمال حقها، الذي لا يقبل التصرف، في تقرير المصير. ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق”. https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx

[45] التبعات القانونية لدول استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) بصرف النظر عن قرار مجلس الأمن 276 (1970). الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية. https://www.icj-cij.org/en/case/53

[46] الصحراء الغربية. موقع محكمة العدل الدولية: https://www.icj-cij.org/en/case/61

[47] تيمور الشرقية (البرتغال ضد أستراليا) – موقع محكمة العدل الدولية. https://www.icj-cij.org/en/case/84

[48] موقع منظمة الأمم غير الممثلة (UNPO). http://www.unpo.org/article/4957

[49] IWGIA – مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين – هي منظمة عالمية لحقوق الإنسان مكرسة لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها والدفاع عنها. منذ عام 1968، تعاونت IWGIA مع منظمات الشعوب الأصلية والمؤسسات الدولية لتعزيز الاعتراف بالشعوب الأصلية وتنفيذها. تعمل IWGIA على تمكين السكان الأصليين من خلال التوثيق وتنمية القدرات والدعوة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تأسست IWGIA في عام 1968 من قبل علماء الأنثروبولوجيا

————————–

في الحق في الانفصال والفيدرالية والحكم الذاتي.. مساهمة في النقاش مع جمال سليمان وهوشنك اوسي/ حسام الدين درويش

على الرغم أن سوريا أصبحت، واقعيًّا، ومنذ سنواتٍ، دولة فاشلة ومقسَّمةً وخاضعة لاحتلالات عديدةٍ، مباشرة أو غير مباشرة، وبسبب هذا الواقع، تتكرر النقاشات بين بعض السوريين عما ينبغي أن يكون عليه شكل الدولة السورية “المنشودة”، والعلاقات بين “مواطنيها”، أفرادًا وجماعاتٍ: هل ينبغي ان تكون مركزية أم فيدرالية، وهل ينبغي التمسك بوحدتها أم ينبغي الإقرار بوجود “شعوبٍ” و”مكوناتٍ” سوريةٍ متمايزةٍ لها الحق المبدئي في تقرير مصيرها في الانفصال أو الحكم الفيدرالي أو الذاتي أو ما شابه. وعلى الرغم من أهمية هذه النقاشات، فإن “الأجواء المشحونة” المحيطة بها تمنعها غالبًا من أن تفضي إلى بناء فهمٍ متبادلٍ بين المتناقشين أو إضافة قيمةٍ معرفيةٍ أو سياسيةٍ “إيجابيةٍ”، في هذا الخصوص. وتبدو هذه المواضيع بالغة الحساسية والإشكالية، لدرجةٍ تدفع الكثيرين إلى تبني مواقف مبدئيةً عامةً، تتضمن تعميةً أكثر من تضمنها لتوضيحاتٍ، وتفضي غالبًا إلى سوء فهمٍ، أكثر من إفضائها إلى تعميق الفهم.

في معرض رده على تصريحٍ للسيد جمال سليمان، كتب السيد هوشنك أوسي ما يلي: «وإذا كانت “الضمانات هي المرجعيات الدوليّة” بحسب ما ورد في تصريح سليمان، فإنه يحقّ للكرد في سوريا، تقرير مصيرهم، ضمن سوريا أو خارجها، طبقاً لمبدأ حق تقرير المصير الوارد في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين. وإذا طرح الكرد حقهم في الفيدراليّة، داخل سوريا، لا يمكن اعتباره خروجاً عن القوانين الدوليّة، بل يُعتبر تنازلاً عن حقهم في الانفصال».

يثير أوسي، في مقاله عمومًا، مسألة “حق الكرد [السوريين] في الانفصال، وفقًا للمرجعيات الدولية”، وعلى الرغم من أنه يشدِّد في مقاله على أنه ليس من دعاة الانفصال، فإنه يؤكِّد أن قيام الكرد بالمطالبة بالفيدرالية أو بالحكم الذاتي هو “تنازلٌ عن حقهم في الانفصال”. ويتبنى سوريون كثيرون، من الكرد وغير الكرد، هذا الموقف ويعلنونه ويدافعون عنه، بدون أن يحدِّد معظمهم بدقة المناطق التي يمكن للكرد أن ينفصلوا بها عن “الدولة السورية”، لتشكيلٍ كيانٍ مستقلٍ/ منفصلٍ استقلالًا/ انفصالًا مطلقًا (دولة)، أو أن يحصلوا فيها على استقلالٍ نسبيٍّ (حكم فيدراليٍّ أو ذاتيٍّ). المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا متفرقة ومنفصلة غالبًا عن بعضها بعضًا، وتتضمن غالبًا مجموعاتٍ إثنيةً كبيرةً ومختلفةً. وهذا هو الحال مثلًا وخصوصًا في منطقة “الجزيرة السورية”.

وهذا الأمر، وما يماثله، ليس تفصيلًا، بل له أهميةٌ قد تكون “حاسمةً”، في أي حديثٍ عن “الحق في الانفصال” أو “الحكم الفيدرالي أو الذاتي”؛ إذ يمكن المحاججة بأن معظم المناطق التي يتم التشديد على “حق الكرد في الانفصال فيها أو فصلها عن الدولة السورية” إنما تضم تنوُّعًا إثنيًّا وغير إثنيٍّ لا يسمح بالحديث عن حق طرفٍ منه في “الانفصال” أو في “حكمٍ فيدراليٍّ أو ذاتيٍّ” على أساسٍ إثنيٍّ، أو على أساس نسبٍ وراثيٍّ ما. لهذا ينبغي التمييز بين فكرة الفيدرالية أو الحكم الذاتي، من حيث المبدأ، وفكرة إقامة تلك الفيدرالية أو ذلك الحكم الذاتي على أساسٍ إثنيٍّ، ناهيك عن إقامتهما على أسسٍ دينيةٍ أو طائفيةٍ. ويصعب، في السياق السوري تحديدًا أو خصوصًا، تطبيق مبدأ الفيدرالية والحكم الذاتي على أساسٍ إثنيٍ أو طائفيٍّ أو دينيٍّ، أو الذهاب بهذا المبدأ إلى مداه الأقصى – كما يفعل السيد أوسي حين يتبنى، ضمنًا على الأقل، إمكانية الفيدرالية على أسسٍ إثنيةٍ وطائفيةٍ أيضًا، حيث يشير إلى “الحكم الذاتي أو الفيدراليّة سواء للكرد في شمال سوريا أم للدروز في السويداء أم العلويين في الساحل السوري أم في دمشق أو حمص…الخ”. فالتطبيق الكامل والشامل لهذا المبدأ في الحالة السورية سيفضي، على الأرجح، إلى تفتت كل منطقة حكمٍ فيدراليٍّ أو ذاتيٍّ، إلى مناطق أصغر فأصغر، إلى درجة التلاشي. فكل منطقةٍ مفترضٍةٍ للفيدرالية، أو للحكم الذاتي، لإثنيةٍ أو أتباع دينٍ أو طائفةٍ ما، فيها، غالبًا وعلى الأرجح، أشخاص/ جماعاتٌ من إثنياتٍ وأديانٍ وطوائف مختلفةٍ.

انطلاقًا مما سبق، يمكن للمرء أن يكون، من ناحيةٍ أولى، ومن حيث المبدأ، مع الحكم الذاتي أو الفيدرالي، ومع الحد من مركزية الدولة ونقل كثيرٍ من صلاحيات المركز إلى مؤسساتٍ محليةٍ، ويمكنه من ناحيةٍ ثانيةٍ، أن يتحفَّظ على أن تكون التقسيمات الإدارية قائمة، أساسًا أو بالدرجة الأولى، على انتماءات النسب والوراثة (الانتماءات الإثنية أو الدينية أو الطائفية وما يماثلها). وللتحفظ المذكور الكثير من المسوِّغات العملية والنظرية، الأخلاقية والسياسية، ولا ينبغي التسرُّع باتهام (كل) أصحاب مثل هذه التحفظات بالتبني الواعي أو غير الواعي ﻟ “التلف الذهني والثقافي والقانوني والسياسي والمفاهيمي الذي أحدثه نظام البعث في سوريا”. فرفض اتهام (كل) متبني فكرة “الحكم الفيدرالي أو الذاتي” بالانفصالية، لا ينبغي أن يقابله اتهام (كل) المتحفظين على هذه الفكرة – عند بنائها، في السياق السوري، على أسس إثنية أو دينية أو طائفية –بالشوفينية و/ أو العنصرية و/ أو البعثية و/ أو التلف الذهني وما شابه.

لا تقتصر المسائل التي يتجاهلها أو يهملها كثر من أصحاب المواقف المبدئية العامة و/ أو الأيديولوجية الضيقة، على التعقيدات العملية للواقع السوري، بل يمتد هذا التجاهل أو الإهمال إلى الإشكاليات النظرية المرتبطة بتلك المواقف المبدئية و/ أو الأيديولوجية. فعلى سبيل المثال، يخلط كثيرون، كما يشير السيد أوسي محقًّا، بين الدعوة إلى الحكم الفيدرالي أو الذاتي والدعوات الانفصالية. في المقابل، لا يدرك أو يتجاهل كثيرون من القائلين بالحق المبدئي لشعبٍ ما/ للكرد بالانفصال، أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل هو مشروطٌ بشروطٍ قد تمنع تبنيه في كثيرٍ من الأحيان والسياقات عمومًا، وفي السياق السوري خصوصًا. ﻓ “المرجعيات الدولية” التي يستند إليها عادةً القائلون ﺑ “حق الكرد في الانفصال”، انطلاقًا من “مبدأ/ حق تقرير المصير”، “تؤكد، غالبًا وفي السياق نفسه، مبدأي “السلامة الإقليمية” و”السيادة الوطنية”، بل وتعطي، في أحيانٍ كثيرةٍ، المبدأين الأخيرين الأولوية على مبدأ حق تقرير المصير. لكن هذه الأولوية أيضًا ليست مطلقةً، بل هي مرهونةٌ بالتعامل العادل لهذه الدولة مع مواطنيها وعدم التمييز بينهم على أساس الانتماء الإثني أو العرقي أو الديني او الطائفي … إلخ. فحق تقرير المصير المعتمد في المرجعيات الدولية مرتبطٌ غالبًا بوجود استعمارٍ أو احتلالٍ، أو بوجود اضطهادٍ أو تمييزٍ ممنهجٍ تتعرض له أقليةٌ ما ضمن دولةٍ ما. وإذا لم يكن هناك مثل هذا الاستعمار أو الاحتلال او التمييز الممنهج، لا توفِّر المرجعيات الدولية أساسًا قانونيًّا قويًّا ﻟ “أقليةٍ ما” بالمطالبة بالانفصال عن تلك الدولة وتشكيل دولةٍ خاصةٍ بها. وعلى هذا الأساس، يمكن المحاججة، على سبيل المثال، بإمكانية افتقاد استفتاء انفصال “كردستان العراق”، الذي جرى عام 2017، للمشروعية القانونية، وفقًا ﻟ “المرجعيات الدولية”.

مع أخذ كلِّ ما سبق في الحسبان، ينبغي التشديد على وجود “قضيةٍ كرديةٍ” في “منطقتنا”، وعلى الحق المبدئي والأولي، “الأخلاقي” على الأقل، للكرد وغير الكرد، في تقرير مصيرهم، ونيل دولتهم “المنشودة”. في المقابل، لا ينبغي (استسهال) الخلط بين القضية الكردية عمومًا، والمسألة الكردية في سورية. فهذا الخلط يفضي إلى مشكلاتٍ عمليةٍ وإشكالياتٍ نظريةٍ، أكثر مما يمكنه حله من المشكلات والإشكاليات الموجودة مسبقًا. والحديث عن كون “شمال شرق سورية” يمثِّل (جزءًا من) “غرب كردستان”، و/ أو ينبغي أن يكون جزءًا من “دولة كردستان المنشودة”، هو مجافاةٌ ليس للواقع القائم فحسب، بل وﻟ “ما يجب أن يكون” أيضًا، من منظوراتٍ عديدةٍ. ومن غير المناسب، سياسيًّا وأخلاقيًّا، محاولة استنساخ التجربة الكردية- العراقية في سوريا، للاختلاف الكبير بين أوضاع البلدين وأوضاع الكرد وتوزعهم فيها.

إن رفض تقسيم و/ أو توحيد سوريا القائمة حاليًّا أو المنشودة مستقبلًا، أو السعي إلى هذا التقسيم/ البناء، على أساسٍ إثنيٍّ أو دينيٍّ أو طائفيٍّ، لا ينبع بالضرورة من الاعتقاد بأن سوريا تمثِّل دولةً أمةً” ما. لكن لا ينبغي، في المقابل، الاعتقاد بأن “الدولة- الأمة” هي “نتيجة طبيعيةٌ” لتمتع منطقة ما او شعب ما مسبقًا بسماتٍ معينةٍ. فالدولة- الأمة تُنشأ نتيجة ظروفٍ وإراداتٍ وجهودٍ ومصالح وأفكار وقيمٍ، أكثر من كونها تَنشأ، بوصفها “نتيجةٍ طبيعيةٍ” لواقعٍ موضوعيٍّ ما، مستقلٍ عن إرادات البشر. ولا يتأتى الرفض المذكورة بالضرورة من اعتقادٍ قومجيٍّ/ قومويٍّ أو حتى قوميٍّ ما؛ ولا علاقة ضرورية له بارتباطٍ عاطفيٍّ ما بسوريا القائمة أو المنشودة. فبإمكان الرفض المذكور أن يتأسسٍ على نظرةٍ براغماتيةٍ/ عمليةٍ، من ناحيةٍ، وسياسيةٍ/ أخلاقيةٍ، من ناحيةٍ أخرى. فمن الناحية الأولى، يصعب كثيرًا تصوُّر أن تبقى سوريا دولة قابلةً للحياة وتملك المقومات “الواجب نظريًّا” توفرها في الدولة، إذا قُسِّمت أو انفصلت بعض أجزائها عمومًا، أو إذا قُسِّمت أو وُحِّدت على أسس النسب الجمعي/ الوراثي (الإثني أو الديني أو الطائفي). ومن الناحية الثانية، يبدو أن الانتماء إلى سوريا، بوصفها وطنًا منشودًا لجميع مواطنيها، هو البديل “الإيجابي” الوحيد المتاح لكثيرٍ من السوريين غير الراغبين في الانزلاق إلى إعطاء الأولوية، في المجال السياسي، للانتماءات الطائفية و/ أو الدينية و/ أو المناطقية و/ او الإثنية و/ أو القَبَلية و/ أو العشائرية … إلخ. وإعطاء الانتماءات المذكورة أولويةً، في المجال السياسي، على الانتماء إلى “سوريا الوطن”، هو انزلاقٌ “مرذولٌ”، لأنه يفضي/ سيفضي إلى (المزيد من) تشرذم السوريين، وتناحرهم، وتناقض مصالحهم، وتحيزاتهم، وأيديولوجياتهم، ومعاداتهم، بل ومقاتلتهم، لبعضهم بعضًا، على الأرجح.

———————-

“حول سؤال المواطنة ومقترح الفيدرالية” للكاتب هوشنك أوسي.. بعيدا عن الـ D.N.A/ جمال سليمان

في كل مرة تناولت أنا وغيري القضية الكردية في سياق المسألة الوطنية السورية كان هناك رد سريع ومباشر من أحد إخوتنا الكتاب الكرد وهذا – بصرف النظر عن مضمون الرد- شيء إيجابي لأنني ببساطة لا أعتبر ما أقوله ولا ما يقوله غيري في هذه المسألة شيئا مسلما به ولا يحتمل الرد. على العكس من ذلك، أؤمن بأنه لا بد من حوار صريح وعميق حول هذه المسألة التي تشكل إحدى المسائل الإشكالية في القضية الوطنية السورية، مسألة تحتاج منا جميعا أن نتفاعل معها بعمق ومسؤولية خارج نطاق الممنوع وخارج نطاق المفاهيم الجبرية الثابتة. البعض يعتقد أنها قضية مستحدثة في سياق ما تمر به سوريا من صراع استنزفها وأضعفها مما أعطى الفرصة لكثير من “أصوات النشاز” أن تتعالى بمطالب لم يكن لها مكان لولا ما تمر به البلاد من محنة. هذا كلام غير صحيح، وما كان مسكوتا عنه بفعل الاستبداد لا يعني أبدا أنه غير موجود. القضية الكردية كانت واحدة من المسكوت عنه في تاريخ سوريا السياسي المعاصر، واليوم أصبحت قضية بارزة يجب علينا جميعا كسوريين أن نتعاطى معها بذهنية مفتوحة ونقاش ديموقراطي– بعيدا عن التعصب القومي – يوصلنا جميعا إلى توافقات وطنية جامعة بدونها لن نستطيع أن نعيد بناء الدولة ولا أن نصنع مستقبلا كريما لنا جميعا.

وباعتباري مواطنا سوريا معارضا للنظام القائم، وباعتباري عضوا في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، الذي ضم كتلا رئيسية من القوى السياسية الكردية وكذلك الشخصيات المستقلة، وباعتباري نائب رئيس هيئة التفاوض وعضوا في اللجنة الدستورية الموكل لها صياغة دستور جديد للبلاد، وباعتباري من المدافعين عن المسألة الكردية في سياق القضية الوطنية السورية في كل هذه المحافل بالطريقة التي أراها وبالصيغة التي أؤمن أنها في مصلحة الجميع، كنت وما زلت أرى أنه من واجبي أن أبين للرأي العام السوري بكل مكوناته رأيي في هذه المسألة، مع معرفتي الأكيدة أنه هناك من يعارض رأيي من الميمنة والميسرة (أقصد من القوميين العرب والقوميين الكرد). وكي أكون أكثر وضوحا فأنا لست عالم تاريخ، ولكنني أظن أنني أعرف عنه ومنه ما يكفي كي أكون ابن الحاضر وطامحا لمستقبل أراه بعيوني أنا لا بعيون التاريخ السحيق ولا بعيون علم الجينات.

أكثر من ذلك، أنا عربي بلغتي وثقافتي ومحيطي الحضاري، ولكنني لم أجر يوما فحصا لحمضي النووي كي أعرف من أي عرق جاء أجدادي، ولن أفعل ذلك لأنه أمر لا يهمني ولن تساهم نتيجته البتة في صياغة وجهة نظري في أي شأن عام. لذلك عندما أتحدث في الشأن الكردي أو أي شأن عام آخر فليس لخلفيتي الجينية أي دور في ذلك إلا بمقدار ما أعطتني من ملكات شخصية.

أقول ذلك لأنني أستغرب من ردود بعض الإخوة الكرد على وجهة نظري وغيري ممن ينظر إلى هذه المسألة بصورة لا تتوافق مع طروحاتهم وطموحاتهم. هؤلاء الأخوة لديهم تعبيرات مشتركة، قائمة على اتهامات متماثلة منها “الشمولية و المركزية” ومنها “أننا مشتقون من النظام ولسنا منشقون عنه” ومنها أننا “استمرار لفكر حزب البعث” وبعضهم يذهب أبعد من ذلك ليتهمنا “بالشوفينية ” وإلى آخره من صفات “مسبقة الصنع”. الحقيقة أنه لا يصح موضوعيا إلقاء هذه الاتهامات علينا لأننا ببساطة لسنا بعثيين ولسنا شموليين ولسنا مركزيين وبالتأكيد لسنا شوفينيين.

نحن مع تقديرنا للجميع لا نظن أن المركزية والشمولية ستصنع وطنا سوريا مزدهرا، ولا نظن أن التعصب القومي سيصنع عقدا اجتماعيا جديدا بدونه لن تتمكن البلاد من الانطلاق نحو المستقبل. ولكن عدم توافقنا مع المتشددين من العروبيين الذين لا يوافقون على الاعتراف الدستوري بالمكونات العرقية للشعب السوري لا يعني أبدا توافقنا مع القوميين الكرد الطامحين للانفصال، أو أولئك الذين يعتبرون الفيدرالية مكسبا مرحليا وخطوة تمهد لما بعدها إذا ما توفرت الظروف وهبت الرياح بما تتمناه السفن.

ليس الغرض من هذه السطور الرد على مقالة الأستاذ هوشنك أوسي في موقع “بروكار برس” والتي ردّ بها على موقفي المعارض لقيام الفيدرالية في سوريا في حوار أجريته في نفس الموقع المحترم. ليس ردا، ولكنه متابعة لنقاش هام كلنا معنيون به.

في معرض رده طرح الأستاذ هوشنك أفكارا جديرة بالاهتمام و النقاش منها أمثلة لبلاد تبنت بنجاح النظام الفيدرالي كبلجيكا وسويسرا وأمريكا والمانيا. أنا أتفق معه بأن النظام الفيدرالي في هذه الدول كان فعالا وسببا في استقرارها وازدهارها. ولكن أود أن ألفت نظر الأستاذ هوشنك أنه هناك بالمقابل عشرات الدول التي يعيش على أرضها أكثر من قومية ولكنها لم تتبن النظام الفيدرالي بل تبنت أشكالا من اللامركزية الإدارية التي تناسب طبيعتها وساهمت في استقرارها. لقد بينت في هذا اللقاء وفي غير مناسبة أنني من أنصار دستور يعتمد شكلا فعالا للامركزية يتجاوز قانون الإدارة المحلية المعمول به في سوريا الآن، يساعد البلاد والمجتمع على إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد، ويتيح شراكة واسعة في الممارسة الديموقراطية وإدارة الموارد وصنع القرار. لكني بالمقابل لا أظن أن النظام الفيدرالي لو تم اعتماده في سوريا سيعطينا بالضرورة نفس النتائج التي أعطاها في الأمثلة التي أوردها الأستاذ هوشنك الذي طالبني في إظهار البينة والدلائل على عدم فعالية النظام الفيدرالي في سوريا وهذا مطلب حق في سياق النقاش المطلوب.

أولا لن أدخل في السجال المتعلق بمتى جاء بعض أخوتنا الأكراد إلى شمال شرق سوريا وما هي ظروف هجرتهم ولا بمصداقية الإحصاءات التي قامت بها الدولة السورية في حقب مختلفة.فأنا أرى أن كل ذلك غير ضروري و يأسرنا في ماض غير سعيد، ويفرقنا في ركابه. ولكن إذا كان الهدف من مطلب الفيدرالية هو حل المشكلة القومية الكردية فهذا لن يحدث لأنه ليس هناك مساحة جغرافية واسعة متصلة ذات أغلبية سكانية كردية تقوم عليها الفيدرالية. بل إن الواقع الديموغرافي من عرب وكرد و أرمن وشركس وآثوريين متشابك إلى حد كبير.

ثانيا خلال السنوات المنصرمة شاهد الشعب السوري خرائط عدة غير متطابقة ترسم الفيدرالية المأمولة كرديا (بعضها يمتد من حدود العراق شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا وذلك كي تتمتع الفيدرالية المأمولة بميناء على المتوسط) وهذا يشير إلى خلاف كردي- كردي حول حدود هذه الفيدرالية، ناهيك عن الخلاف الذي سينشأ على مستوى سكان تلك الناطق من غير الأكراد، والخلاف الذي سيظهر على المستوى الوطني بشكل عام.

ثالثا كلنا نعلم أن أكثرية الإخوة الكرد لا يعيشون في منطقة “كردستان سوريا” كما يسميها بعض الإخوة الأكراد، بل يعيشون منذ مئات السنين في دمشق وحماة وحلب وباقي المدن السورية ولم أسمع أنهم من أنصار الفيدرالية.

رابعا الأمثلة التي أوردتها عن النظم الفيدرالية لم تتم بفرض مكون على المكونات الأخرى هذا النظام، وإنما كانت بتوافق وطني لا أظن أننا نملكه في سوريا.

خامسا وكي لا تكون سوريا فيدراليتين واحدة كردية صغيرة وأخرى عربية كبيرة طرح الأستاذ هوشنك تصورا فيدراليا يتجاوز المسألة العرقية، وتساءل ما الضير في أن يكون هناك فيدرالية علوية و أخرى درزية؟. هذا يعني تقسيما طائفيا مضافا لتقسيم عرقي. ولا أعرف إن كان الأستاذ هوشنك متأكدا أن السوريين يريدون ذلك حقا. ثم ماذا بشأن المسيحيين المنتشرين في كل أصقاع سوريا؟ الكل عنده فيدراليته و هم لا؟ لا مفر لنا كسوريين من أن نعتبر من تجربتين مرتين، واحدة على يميننا و الأخرى على يسارنا/ وهما العراق ولبنان، وها نحن نشهد اليوم ثورتين في كلا البلدين ضد التقسيمات الطائفية التي أخذت شكل العرف السياسي عندما لم تمتلك الاعتراف الدستوري.

سادسا لم يخف كثير من الساسة الأكراد رفضهم لخرائط المنطقة وحلمهم بإعادة رسمها كي تقوم الدولة الكردية. مع الأسف أن أيا من أجدادنا عربا و كردا لم يكن مدعوا لمشاركة السيدان سايكس وبيكو في تقرير مصير منطقتنا ورسم خرائطها التي أورثتنا الكثير من اللعنات التي علينا أن نتعايش معها بفكر معاصر و توافقي، لأن إعادة رسمها يعني حربا عالمية جديدة تبدأ بأربع دول هي سوريا وتركيا و العراق و إيران. إن مجرد المطالبة بإصلاح سياسي مستحق وواجب في سوريا كلف أكثر من سبعمئة ألف ضحية، فكم ستكلف إعادة رسم الخرائط؟

هذه هي الأسباب الرئيسة التي تجعلني من غير المؤمنين بالنظام الفيدرالي في سوريا. لكن هذا ليس نهاية الكلام، فسوريا كي تصنع السلام المستدام لشعبها وكي تكون دولة قوية وفاعلة، وكي يتم طي صفحة الماضي بكل مظالمه، لا بد من دستور يعترف ويقدر كل مكونات الشعب السوري بلغاتهم و ثقافتهم و تراثهم كشركاء متساوين في دولة ديموقراطية عادلة. ولابد للدستور الجديد أن ينص على شكل متوافق عليه من اللامركزية يتجاوز عقودا من فشل خطط التنميةالتي همشت وأفقرت شرائح واسعة من المجتمع السوري وحرمتهم من المشاركة السياسية الحقة لا الصورية التي تمثلت بالبهلوانات والأبواق. هذا ما نعنيه أستاذ هوشنك عندما نتحدث عن الضمانات التي سيعطيها بعضنا لبعض. إنه الدستور وليس “تبويس الشوارب كما افترضت”

مرة أخرى: المسألة الكردية إحدى أهم المسائل الوطنية السورية وعلينا أن نعترف بها ونتعامل معها وطنيا بصرف النظر عن البورصة السياسية الإقليمية والدولية، وبعيدا عن الـ D.N.A

—————————

في الرد على جمال سليمان حول سؤال المواطنة ومقترح الفدرالية في سوريا/ هوشنك أوسي

عقب رحيل الانتداب – الاستعمار الفرنسي والإنكليزي، ثمّة تجارب مريرة وأليمة في بناء وإدارة الدولة في الشرق الأوسط، أبزر تجليّاتها ظهور أنظمة شموليّة ودمويّة، جعلت المواطن يترحّم على أيّام الفرنسيين والإنكليز. معارضات النظم الشموليّة في هذه المنطقة، هي أيضاً كانت وما زالت شموليّة النزعة والذهنيّة على أكثر من صعيد، ولم يغطِ على ذلك؛ التراشق بالمزايدات بين المعارضة والنظام؛ على أن أيّهما أكثر حرصاً على الدولة والشعب بالشعارات والتنظيرات والمواقف. ويمكن أن نجد اختلافات وتناقضات فظيعة ورهيبة بين النظام والمعارضة في تركيا أو سوريا أو العراق أو إيران، لكن هذه الأنظمة ومعارضاتها، متّفقة في جزئيّة القضيّة الكرديّة وشيطنة الحلول الناجعة لها، بما ينسجم مع القوانين والشرائع الدوليّة. والحال هذه، يمكن القول: إن تلك المعارضات، كانت مشتقّة من الأنظمة الحاكمة وليست منشقّة عليها، ورافضة تركتها الذهنيّة والسياسيّة ومعاييرها ومقاييسها في معالجة القضايا الداخليّة والوطنيّة. وعلى امتداد تاريخها، لم تنتج المعارضة في منطقة الشرق الأوسط، ما ينافس ويتجاوز إرث وتركة الأنظمة التي عارضها. ومثلما سقطت الأنظمة وفشلت في ما يتعلّق بقضايا الأقليّات القوميّة، كذلك فشلت وسقطت معارضاتها في نفس المحكّ والامتحان الوطني والديمقراطي هذا، ما يشير ويؤكّد أن تلك المعارضة كانت تصارع النظام على السلطة وحسب، ولم تقدّم برنامجاً حضاريّاً ديمقراطيّاً وطنيّاً ناجزاً يناقض ويعارض النظام، ويتجاوز برنامجه وتركته في شكل وأسلوب إدارة الدولة ومقدّراته، ويعارضه ويتجاوزه في البنية الفكريّة والمؤسسيّة والدستوريّة التي كانت تمنح النظام ذلك التفويض والتبرير والشرعنة في إدارة الدولة والمجتمع على منهجه الشمولي والمركزي قوميّاً أو دينيّاً أو طائفيّاً، أو كل ذلك مجتمِعاً. وعندما أقول معارضة مشتقّة من النظام، لا يمكنني في أي حال من الأحوال، إنكار وجود معارضين، خارج هذا السياق، لديهم أفكار مختلفة، وطنيّة وديمقراطيّة، بكل ما للتوصيف من معنى ودلالة.

لا أعرف متى سيقتنع بعض المعارضين السوريين، الليبراليين قبل اليساريين أو القوميين أو الإسلاميين، بأن الفيدراليّة ليست صنو الانفصال، لا على مستوى اللفظ والفهم، أو على مستوى الاصطلاح؟! ذلك أن مفهومي الفيدراليّة والانفصال على طرفي نقيض تماماً، لجهة المعنى والدلالات. لا أعرف على ماذا يستند هؤلاء في شيطنتهم للفيدراليّة أو الحكم الذاتي داخل سوريا؟! لا أعرف، ولا أفهم متى سيقتنع المعارض السوري أو الموالي لنظام الأسد، أن الدول الفيدراليّة هي أرقى أشكال الدولة الوطنيّة أو دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والدساتير فوق الجميع؟! حين أقرأ وأسمع تصريحات بعض المعارضين السوريين أو أقطاب ورموز النظام أو المثقفين المحسوبين على الطرفين، أخال أنَّ المواطنين في بلجيكا أو سويسرا أو أمريكا أو ألمانيا…، لا يعيشون في دول مواطنة، بل في دول مهزوزة وقلقة ومرعوبة ومفخخة!؟ وعليه، وكأنّ دولة المواطنة لدى هؤلاء المعارضين السوريين، هي الخالية من أي توجّه نحو نظام الأقاليم المنفتح على الحكم الذاتي أو الفيدراليّة أيضاً.

وربما يقول أحدهم: الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا السابقتين كانتا من الدول الفيدراليّة، وتفككتا. فليسمح لي أن أضيف عليه؛ كذلك يمكن القول: إن السلطنة العثمانيّة التي استمرّت قرابة 400 سنة، والدولة الأمويّة والدولة العباسيّة، كانت تنطوي على أيضاً على أشكال من نظم الحكم والإدارة الفيدراليّة، ولو بصيغ متخلّفة (نظام الولاة والولايات التابعين للخليفة). لكن الشكل الفيدرالي لإدارة الحكم والدولة في أيّة دولة، صغيرة كانت أم كبيرة، يلزمه نظام حكم ديمقراطي تعددي، غير قائم على الخليفة، أو الأب القائد، أو الحزب الواحد؛ القائد للدولة والمجتمع كالحزب الشيوعي السوفياتي أو الحزب الشيوعي اليوغسلافي. ذلك أن النظم الشموليّة المركزيّة التوتاليتاريّة لا يمكنها إنتاج وإنضاج وحماية النظم الفيدراليّة، بقوّة الأمن والجيش والحزب، بل بالحريّات والعدالة الاجتماعيّة والسياسيّة والتنمية الاقتصاديّة.

مناسبة ما تمّ ذكرهُ أعلاه، التعريجُ على ما يجري الآن من حوارات ومداولات في جنيف ضمن أعمال اللجنة الدستوريّة حول صياغة دستور جديد للبلاد، والمتابعات الصحافيّة والتحليليّة وكميّة التصريحات ومقالات الرأي المصاحبة لذلك. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، ما صرّح به الفنان والسياسي السوري المعارض جمال سليمان لـ “بروكار برس” يوم 30/10/2019[1]، حيث قال: “أرى أن الفيدرالية لا يمكن أن تطبّق في سوريا، وموقفي من ذلك واضح، ولن تنفع وتقود للانفصال، وفي الوقت نفسه يجب أن ننتبه أيضاً إلى أن الدولة المركزية لن تنفع أيضاً في سوريا، نحن بحاجة إلى قدر كافٍ وفعال من اللامركزية”. طبعاً، هكذا حكم وموقف، ينبغي أن يستند على أرضيّة رصينة وقويّة من القرائن والخبرات والتجارب التي تثبت وتؤكّد أن الفيدرالية، “لا تنطبق على سوريا، ولا تنفع، وتقود للانفصال”. والأستاذ سليمان مطالب، ومن يوافقه الرأي والموقف، بإبراز البراهين والقرائن التي تدعم موقفهم ورأيهم، لئلا يُفهم؛ أنه إطلاق كلام على عواهنه، غير مشفوع بالأدلّة والحجج والبيّنات الاجتماعيّة والقانونيّة والجغرافيّة والديموغرافيّة والسياسيّة.

طبقاً للتصوّر الذي طرحه سليمان لسوريا المستقبل، ولا اختلف فيه معه بـ “أن تكون سوريا دولة ديمقراطية، غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات”. طبقاً لهذا التصوّر، يجب إزالة الإحالة القوميّة (العربيّة) من اسم الدولة، وإعادة الاسم إلى ما كان عليه قبل مجيء البعث “الجمهوريّة السوريّة”. ويجب إزالة المادة التي تشير إلى أن دين رئيس الدولة الإسلام، ورفض تحديد جنسه. وأن يتضمّن الدستور الاعتراف الواضح والصريح بأن الشعب السوري يتكوّن من مزيج من الشعوب؛ العرب والكرد والسريان والتركمان والأرمن والشركس، وأن حقوق هذه المكوّنات الثقافيّة والسياسيّة والإداريّة مصانة في الدستور، ضمن وحدة البلاد.

وإذا كانت “الضمانات هي المرجعيات الدوليّة” بحسب ما ورد في تصريح سليمان، فإنه يحقّ للكرد في سوريا، تقرير مصيرهم، ضمن سوريا أو خارجها، طبقاً لمبدأ حق تقرير المصير الوارد في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين. وإذا طرح الكرد حقهم في الفيدراليّة، داخل سوريا، لا يمكن اعتباره خروجاً عن القوانين الدوليّة، بل يُعتبر تنازلاً عن حقهم في الانفصال. وإذا طرحوا الحكم الذاتي، كذلك لا يمكن اعتباره خروجاً عن القوانين الدوليّة، بل هو تنازل عن حقهم في الانفصال والفيدراليّة. وإذا طرحوا حقّهم في الإدارة الذاتيّة المحليّة، فهذا أيضاً، يعتبر تنازلاً عن حقهم في الانفصال والفيدراليّة والحكم الذاتي معاً. لكن، أن يتم مطالبة الكرد بالتنازل عن حقهم في الاعتراف الدستوري بوجودهم كشعب ضمن سوريا، بحجّة الالتزام بدولة المواطنة، لأن مفهوم دولة المواطنة لا يستقيم إلاّ ما نفي أو تجاهل أو التعمية على التنوّع القومي للنسيج الاجتماعي السوري، وإيفاء استحقاقات هذا التنوّع الوطنيّ والديمقراطيّة الوطنيّة عند هؤلاء المعارضين، فهذا ما لا طاقة لي على فهمه وهضمه أو تفسيره أيضا، ليس لأنني كردي سوري، بل لأن ذلك يسقط كل الكلام البرّاق عن دولة المواطنة والحقوق والقانون التي تقف على مسافة واحدة من جميع مكوّنات الشعب السوري! إذ لا توجد دولة مواطنة حقّة، لا تعترف دستوريّاً بهويّات مواطنيها القوميّة والثقافيّة.

وإذا كان الأهم من المرجعيات الدوليّة هي “الضمانات التي نمنحها لبعضنا كسوريين” على حد وصف وتعبير سليمان، فأعتقد أنه لا يشير إلى الأقاويل والضمانات القائمة على المشافهة أو التصريحات الإيجابيّة و”تبويس اللحى والمجاملات والتطمينات اللفظيّة والوديّة”، بل يقصد البنود الواضحة والصريحة التي لا تقبل اللبس والتأويل ضمن الدستور العتيد المأمول والمرتقب.

يبدو أن مفهوم المواطنة لدى النظام والكثير من أطياف المعارضة السوريّة قائمٌ على التنازل عن الحقوق القوميّة الجماعيّة والفرديّة أيضاً. فأنا كسوري، من حقّي أن يتم الاعتراف بوجودي القومي وبهويّتي الثقافيّة واللغويّة في دستور بلدي، كحقّ من حقوقي الفرديّة، قبل أن يكون حقّاً عامّاً يخصّ كل جماعة أهليّة سوريّة تختلف عن الأخرى، ومنصوصاً عليه أصولاً ضمن “المرجعيات الدوليّة”!

حاصل القول: سؤال المواطنة ودولتها، ليس بذلك العسر والصعوبة والالتباس والغموض والعصي على الفهم والتفسير والهضم. لكن مع حجم التلف الذهني والثقافي والقانوني والسياسي والمفاهيمي الذي أحدثه نظام البعث في سوريا، معطوفاً عليه، مستويات التلف والتمزق العالية والعميقة الحاصلة في النسج السوري، التي لا تعود إلى الثماني سنوات الأخيرة وحسب، بل منذ مطلع الستينات، كل ذلك، كرسّ ورسّخ شكلاً انتقائيّاً ومغلوطاً ومغرضاً ومسيّساً ومجيّراً خاصّاً لطرح دولة المواطنة، على أنها بالضد من الإقرار الدستوري بالتنوّع القومي والإثني والثقافي في سوريا، وأنها بالضدّ من أي شكل من أشكال اللامركزيّة، ومنها الفيدراليّة والحكم الذاتي. ونظراً للإرث البعثي الهائل في شيطنة وأبلسة الحكم الذاتي والفيدراليّة في سوريا، رغم أنهما من مفرزات وأشكال اللامركزيّة، إلاّ أن طرح الحكم الذاتي أو الفيدراليّة سواء للكرد في شمال سوريا أم للدروز في السويداء أم العلويين في الساحل السوري أم في دمشق أو حمص…الخ، هذا الطرح يستنفر ويستنهض ويستفزّ تلك الحمولة المفاهيميّة البعثيّة المضللة والمشوّهة للفيدراليّة والحكم الذاتي، على أن ذلك دعوة للانفصال! علماً أنه، وبالقطع، المواطنة بدون ضمانات دستوريّة لا تطمئن الجميع على أن الوطن للجميع، بعيداً من منطق وذهنيّة الأكثريّات القوميّة والدينيّة، دولة مواطنة على هذا القياس والمقاس الغريب العجيب، ستبقى تفسح المجال أمام ظهور ديكتاتوريّات بعثيّة أسديّة، تحت مسميّات أخرى. ذلك أن الأقليّة الضعيفة والمضطهدة والمستهدفة في هويّتها ووجودها وثقافتها، على امتداد عقود، هي التي بحاجة إلى ضمانات وتطمينات دستوريّة من الأكثريّة وليس العكس. وبالتالي، لا يمكن بناء وطنية سوريّة، بدون ضمانات دستوريّة للمواطنة، تحميها وتعززها. وبدون ذلك لا يمكن إنتاج المواطنة وتحفيز وتعزيز الوطنيّة السوريّة، بعد تعرّضها لكل هذا الدمار الهائل، منذ الستينات وحتّى هذه اللحظة. دولة المواطنة لا قومية لها، ولا تدين بدين الأغلبيّة القوميّة أو الدينيّة الأغلبية أو الطائفيّة أو الحزبيّة. وإذا كان مطلوباً من الكرد التنازل عن حقهم في الفيدرالية أو الحكم الذاتي، فعلى الجانب الآخر التنازل عن المفهوم البعثي الداعي إلى قومنة دولة، والطرح الإخواني على أن يكون دين الدولة هو الإسلام، ومذهبها هو مذهب أهل السنّة والجماعة، وأن رئيس الدولة يجب أن يكون رجلاً ومسلماً وسنيّاً. وطالما نحن كسوريين، في مرحلة التأسيس لدولة وطنيّة، فهذه الدولة لن تقوم لها قائمة بدون تنازلات متبادلة، وتسويات وتوافقات، مع الحفاظ على الخصوصيات والهويات القوميّة والاجتماعيّة. وهذا الرأي، يستند إلى تجارب قائمة وعريقة سواء في بلجيكا وسويسرا وأمريكا التي أنقذتها الفيدراليّة من حرب أهليّة.

بروكار برس

——————————-

تفكيك (الدولة) الممركزة في سوريا مدخل لإعادة تأسيسها مساهمة في النقاش مع جمال سليمان وهوشنك أوسي/ حسين عمر

قرأتُ، في موقع بروكار برس، ما يُمكن تسميته بمناظرة كتابية بين الأستاذين هوشنك أوسي، الكاتب الكردي، وجمال سليمان، نائب رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية وعضو لجنة صياغة الدستور، من خلال مقالتين صدرتا في أعقاب مقابلة للأستاذ جمال، مع الموقع نفسه، قال خلالها، في معرض الردّ على سؤالٍ حول الفيدرالية: « أرى أن الفيدرالية لا يمكن أن تطبق في سوريا، وموقفي من ذلك واضح، ولن تنفع وتقود للانفصال … ». يطرح هوشنك أوسي، في مقالته: « في الرد على جمال سليمان حول سؤال المواطنة ومقترح الفدرالية في سوريا»، مسائل تأسيسية جوهرية تتعلّق بمسألة الدولة، كهويتها الوطنية من خلال تجريدها من الوسم العرقي «الجمهورية العربية السورية» وشكلها من خلال تحويلها من دولة بسيطة مركزية صلبة إلى دولة مركّبة فيدرالية مرنة، ومضمونها من خلال الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. كما يسوق جملة من الأدلّة والنماذج التي تُظهر أفضليات النموذج الفيدرالي.

في ردّه على انتقادات هوشنك أوسي، يستعرض جمال سليمان جملة من الأسباب التي تجعله «من غير المؤمنين بالنظام الفيدرالي في سوريا»، بعد تأكيده على أنّه «من المدافعين عن المسألة الكردية في سياق القضية الوطنية السورية».

وقد جرت هذه (المناظرة) بلغة راقية عموماً اعتمدت سوق الحجّة، لم تفسدها بعض الأحكام المنطلقة من زاوية رؤية كلّ منهما.

وباعتباري قد تناولت في مقالات عديدة موضوعة الدولة، وباعتباري مؤلّف كتاب (باللغة الكردية)، تحت عنوان: نهاية الدولة المُمَرْكَزة، تناولتُ فيه السياقات التاريخية لتشكّلها والعوامل المؤثّرة في تطوّرها، والمقارنة بين أنماطها، والمسائل المتعلّقة بهويتها وشكلها ومضمونها، وددتُ المساهمة في هذا النقاش.

سوريا من الفيدرالية إلى المركَزة المزدوجة:

في الحقيقة، يتجاهل معظم المتناولين لتاريخ تأسيس الدولة السورية أنّ بواكير تشكّلها، في عهدها الملكي، كانت تُظهر بوضوح هويتها غير المتجانسة وغير المتماسكة سياسياً، ليس فيما يخصّ الكورد كمكوّن قومي لم تُلحق مناطقه بالدولة السورية إلا في مراحل متأخّرة من عهد الانتداب الفرنسي، بل وحتى فيما يتعلّق بالأقاليم العربية. فالدستور الأوّل للمملكة السورية والذي أقرّه ”المؤتمر السوري العام“ ونُشرِ في 13 يوليو 1920، كان ينصّ في المادّة الثانية من الفصل الأوّل على أنّ ”المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة. “ وعلى الرغم من اعتبار المملكة ”وحدة سياسية لا تقبل التجزئة“ إلا أنّها كانت تتألّف من ”مقاطعات“. لكن النظام الفيدرالي الصريح في سوريا تمثّل بإعلان هنري غورو في 28 يوليو 1922 حينما نصّ على ولادة الاتحاد السوري على أساسٍ فيدرالي بين دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل العلويين ولم يُحلّ هذا الاتحاد الفيدرالي إلا في 15 ديسمبر 1924 بقرارٍ من المفوّض السامي الفرنسي مكسيم فيغان حينما أعلن قيام ”الدولة السورية“ كحصيلة لدمج دولتي دمشق وحلب بعد فصل دولتي جبل العلويين وجبل الدروز عنها وفك لواء إسكندرون عن ولاية حلب. هذه الوقائع التي كانت تقرّ بحقائق قائمة على الأرض تُفسَّر من قبل دارسي تاريخ تشكّل الدولة السورية والنخب السورية بمنطق التآمر الاستعماري البحت، من دون محاولة البحث في الجذور الحقيقية لهذه الحقائق.

انتقلت الدولة السورية إلى المركزية، ولكنّها حافظت على ملامح ديمقراطية موروثة من حقبة الانتداب، من قبيل التعددية السياسية، وحرية الصحافة، وانتخابات برلمانية حقيقية، ونقابات مستقلّة، مثلما حافظت على عنوانها الوطني دستورياً (الجمهورية السورية) إلى أن جاءت مرحلة الانقلابات العسكرية التي كانت أشدّها وطأةً انقلاب حزب البعث في آذار 1963، لتبدأ مرحلة المَرْكزة المزدوجة: المَرْكزة العرقية دستورياً، من خلال تطويب الدولة باسم مكوّن عرقيٍّ واحد من المجتمع السوري (الجمهورية العربية السورية) وما استتبعه من طمس وصهر للهويات الأخرى بمشاريع واضحة المعالم تستهدف وجود الشعب الكردي على نحوٍ خاصّ (الإحصاء الاستثنائي، الحزام العربي…)؛ والمَركزة الإدارية المستدامة التي تعمّقت وتجذّرت من خلال مصادرة أي دور للهيئات المحلّية وحصر القرار بكلّ أبعاده في المركز.

سوريا دولة ممرْكَزة:

في الحقيقة، سورية ليست دولة مركزية طبيعية، كالنماذج المتعارف عليها (النموذج الفرنسي مثلاً)، وإنّما هي دولة ممركزة شديدة التصلّب من خلال وضع (السلطة العميقة) نفسها ليس فوق الدولة وإلغاء استقلاليتها كمؤسسة معبّرة عن الكليّة المجتمعية وحيادها عن التجاذبات المجتمعية في كنفها، بل وفوق السلطات الطبيعية للدولة من خلال مؤسساتها المنصوص عليها في دستورها والتي من المفترض بها أن تكون مقيّدة بقوانينها. هذه السلطة العميقة التهمت الدولة تماماً، ومعها الملامح الديمقراطية الموروثة، وألغت كلّ منافسة على السلطة الطبيعية في مؤسساتها حتى بين أتباع السلطة ومواليها، ولجأت بدل ذلك إلى اصطفاء الأكثر آهلية للاستخدام الوظيفي لتمكين قبضتها الأمنية. وتشكّل الانتخابات البرلمانية الصورية نموذجاً واضحاً لذلك، إذ تحدّد السلطة العميقة قائمة مغلقة بأعضاء البرلمان مسبقاً، في حين يتنافس بقية أتباع السلطة من المرشّحين على المظاهر الدعائية من نصب مضافات وتوزيع صور. وكذلك الحال بالنسبة إلى الانتخابات الصورية المحلّية. وبذلك تفقد العملية الانتخابية أي معنى لها.

لا يمكن جعل الدولة السورية دولة طبيعية من دون تفكيك هذه البنية الممركَزة بشكلٍ مزدوج. ويبدأ هذا المسار بتفكيك مركزَتها العرقية، من خلال رفع القيد العرقي عن اسمها دستورياً، والتأسيس لهويّتها الوطنية، ومن ثمّ تفكيك البنية الممركزة الصلبة السياسية والإدارية. لا بدّ أن تكون الدولة جامعة لكلّ مكوّناتها، لا وسيلة لإحكام هينمة مكوّن منها على الأخرى. كيف يمكن للدولة أن تكون وطنية، أو دولة مواطنة، أو دولة معبّرة عن الكلية المجتمعية، وهي محتكرة دستورياً لهوية عرقية، وتستمدّ أحد ألوان علمها من راية قبيلة قريش العربية، بينما ترمز النجمتان المطرّزتان على العلم إلى وحدة غير موجودة بين دولتين (عربيتين) ويتضمّن نشيدها (الوطني) جملة: عَـرينُ العروبةِ بيتٌ حَـرام، ولغتها الرسمية الوحيدة هي العربية؟! أليس في هذا استبلاه للكورد وسواهم من المكوّنات غير العربية قي سوريا؟

الفيدرالية والانفصال:

لا أدري من أين يُستقى الحكم المُطلق في أنّ الفيدرالية تقود إلى الانفصال. في الواقع، الفيدرالية هي إحدى طرائق معالجة استعصاء الحلول في ظلّ الدولة المركزية لقضايا التعدد القومي ومسائل إدارة الدولة. هي نظام لتقاسم السلطات والصلاحيات والثروات بين المركز والأقاليم بما يحقّق شعور جميع الأطراف بوجودها والاعتراف بهذا الوجود وضمان الحقوق والشراكة الحقيقية، والارتقاء بالأداء الإداري بما يعطي مرونة في تحقيق عمليات النمو والانتعاش الاقتصاديين. هناك فيدراليات يمتدّ عمرها لمئات السنين من دون أن تؤدّي إلى الانفصال. بل هناك فيدراليات تمنح لأقاليمها الحقّ في الانفصال عبر الاستفتاء عليه، ولكنّ الأقاليم تختار بمحض إرادتها، وفي استفتاءات حرّة، البقاء ضمن الدولة الفيدرالية (إقليم كيبك الكندي نموذجاً). لماذا؟ ليس لأنّ تلك الأقاليم تتنكّر لهويتها الخاصّة، وإنّما لأنّها لا تشعر باستيلاب هذه الهوية، ولا بالغبن في إطار دولتها الاتحادية، ولا بالانتقاص من حقوقها، ولا بقسرها على البقاء في إطار الدولة الاتحادية، وعلاوة على ذلك، تتأمّن مصالحا ضمن دولها الفيدرالية أكثر من خارجها.

في الحقيقة، إحكام شكل الدولة الممركزة في مجتمع تعدّدي هو الذي يُفخّخ الدولة ويجعلها عرضةً للتشظّي، وليس النظام السياسي اللامركزي الذي يشكّل في الحقيقة، إن كان حقيقياً وعادلاً، أحد ضمانات منع هذا التشظّي. قد لا يكون التشظّي في شكل تقسيم كيان الدولة، المُصان بالمواثيق والاعترافات الدولية، وإنّما انقسامٌ في البنية المجتمعية المؤسّسة لنزاعات مُستدامة قد تبقى مكبوتة ولكنّها ستنفجر عند أيّ شرارة طارئة. من هنا، ليس تفكيك الدولة البسيطة الصلبة وإحلال الدولة المركّبة المرنة محلّها فحسب، بل واعتماد مبدأ الحقوق والسلطات الواسعة هو الذي سوف يشكّل بديلاً عن تشظّي الدولة المؤجّل لأسباب داخلية أو خارجية. ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، لجأت العديد من الدول المركزية إلى مبدأ الحقوق الواسعة وتجاوز مفهوم الأقليات إلى ما بعدها كحلّ احترازي لممكنات توجّه الدول نحو الانقسام. ففي بداية هذا القرن، وفي مفارقة قد تحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة، بينما كان العالم يتوجّه نحو العولمة وتجاوز الحدود بالمعنى التقليدي أمام حركة البضائع والبشر والأفكار، ثمّة نزوعٌ ظاهر للمكوّنات والأقليات نحو إبراز هوياتها الأصلية ومحاولات تحقيقيها سياسياً في مواجهة الدولة المركزية الطامسة لهذه الهويات أو المقلّلة من شأنها سياسياً.

ربّما يكون من المشروع مناقشة الصيغة الفيدرالية من جهة كونها مناسبة من عدمه للحالة السورية، ولكن من دون إبداء الحكم القطعي المسبق بأنّها تقود إلى الانفصال.

بصراحة تامّة، الاعتراف بالقضية الكردية والدفاع عنها والإقرار بضرورة حلّها هو موقف إيجابي ومشكور، ولكنّه غير كافٍ لحلّها فعلاً. الحلّ يكمن في الاعتراف بوجود الشعب الكردي دستورياً والإقرار بحقوقه في إدارة شؤون مناطقه واعتماد لغته لغة رسمية فيها وضمان انتفاعه بثرواتها وفق صيغة متوافقة عليها. ضمن هذه المحدّدات، يمكن اجتراح صيغة خلّاقة للامركزية السياسية، قائمة على خصوصية الوضع السوري عموماً، والكردي خصوصاً. ومن دون ذلك، سيبقى الحلّ غائباً أو منقوصاً، والصراع مفتوحاً ومستمرّاً، مع خطر تحوّله إلى نزاع في ظلّ التدخّلات الدولية والإقليمية الفجّة في الشؤون السورية من جرّاء الحرب السورية التي بدأت منذ عام 2012، وتحوّلت منذ سنوات إلى حرب بالوكالة، للأسف، الغائب الأكبر والمتضرّر الأوّل فيها هي مصالح السوريين بكلّ مكوّناتهم.

بروكار برس

————————————

الكرديُّ البائسُ مُعتذراً ..في نقاش المسألة الكردية في سوريا/ هوشنك أوسي