تساؤلات وقضايا عن الطبيعة الإنسانية/ ياسين الحاج صالح

1

بينما تبث كلمة الطبيعة في النفس انطباعاً بالثبات وعدم التغيّر، يظهر الإنسان عموماً، والإنسان المعاصر بخاصة، كائناً تاريخياً ومتغيراً، تغيّراته متسارعة في زمننا. فهل يمكن القول إن الإنسان ينفرد عن بقية الأحياء بأنه ليس له طبيعة، أو أن كل تصور للطبيعة الإنسانية هو تصور تاريخي، يدين لزمنه أكثر مما يدين لما يُفترض أنها جِبِلّتنا أو تكويننا الثابت؟ وحين ننظر حولنا نرى أن شركاءنا في الحياة من حيوانات ونباتات يبدون مبرمجين على الأفعال والتفاعلات نفسها طوال حياتهم، خلافاً لنا. ليس للسناجب تاريخ، فهي تفعل الأشياء نفسها كل عام في دورة… طبيعية. للسنجاب طبيعة، وإن كنا لا نعرف ماذا يدور في رأس السنجاب، وماذا يعني كون الحيّ سنجاباً. للإنسان تاريخ بالمقابل، ويبدو أن لنا تاريخاً لأنه ليس لنا طبيعة.

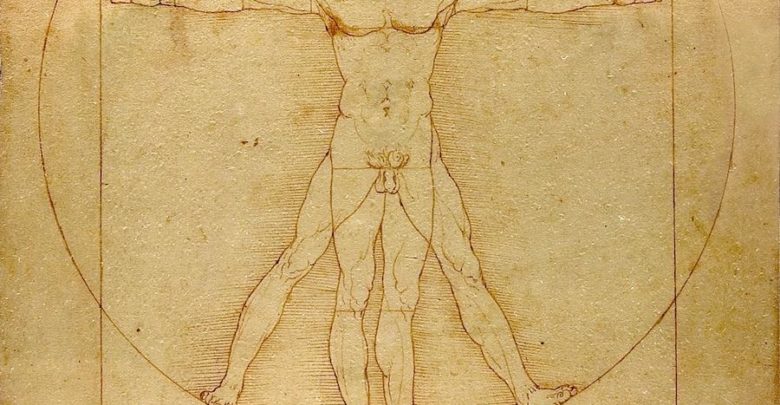

لكن يبدو القول إنه ليس للإنسان طبيعة واضحَ البطلان. فنحن نتوزع على جنسين، ونتكاثر بالتوالد، ويرضع الصغار منا حليب الأمهات، ويلزمنا عام وأكثر كي نستطيع المشي، نمشي على ساقين مثل الطيور لكن لا نطير مثلها، وإن لم نمت بحادث أو بقتل بعضنا لبعضنا، فنحن نموت موتاً «طبيعياً» في سن الشيخوخة، ويندر أن يعيش الواحد أو الواحدة منا قرناً. لكننا نتكلم بعد عامين أو ثلاثة، منفردين عن غيرنا من الحيوانات باللغة. ورغم تعدد لغاتنا فإنه ليس بيننا من هم بلا لغة، ويمكن لمتكلم أي لغة أن يتكاثر بالتزاوج من متكلمة أي لغة أخرى، ما يعني أننا بيولوجياً متماثلون، أي لنا «طبيعة» واحدة. وهذا مهم ضد «العنصريين» من بني البشر. فهم ينكرون الوحدة الطبيعية للبشر، أي وحدة العنصر البشري، بل يقررون كثرة العناصر البشرية وتراتبها كمعطيات ثابتة، أي طبيعية. الواقع أن مفهوم الطبيعة الذي يمكن أن يُستند إليه لدحض الدعاوى العنصرية، يمكن الاستناد إليه كذلك للدفاع عنها.

ثم أن الإنسان نتاج تطوّري لحياة على كوكب الأرض عمرها نحو أربعة مليارات عام، ما يعني أن التميّز المحتمل لطبيعته هو من احتمالات هذه الحياة، عبر عملية «انتخاب طبيعي» يفوز فيها الأفضل تأهيلاً والأقدر على توريث أفضلياته، ويخرج من السباق الأضعف تأهيلاً. وبهذه الصور يكون ما يبدو أنه يخرجنا من الطبيعة من تميّزٍ هو ذاته من معطيات الطبيعية.

2

يبدو أن تكويننا الحالي ثابت منذ مئات ألوف السنين وأكثر، وأننا مررنا قبل ملايين السنين بمراحل انتصبت خلالها قامتنا واتسعت جماجمنا، وأخذنا نُرمِّز ونصنع الأدوات.

ومنذ ألوف السنين يبدو تاريخنا، نحن الهوموسابينز، هو تاريخ ما نفعل ونستحدث، وليس تاريخ تطور طبيعي، مثل تطورنا في أزمنة موغلة في القدم. فهل يكون هذا فاصلاً قصيراً، يفضي بنا إلى شيء بعده؟ وبعد ألوف أو عشرات ألوف السنين، هل يحتمل أن يُنظر إلى قدراتنا اليوم، وفي أساسها اللغة والفكر، كميّزات تطورية طبيعية، أفضت إلى دمار واسع للكوكب، وربما إلى حذف الكائن الذي حاز تلك الميزات واستعادة الكوكب والحياة عليه عافيتهما؟ سنكون عندها احتمالاً من احتمالات الطبيعة، دمر نفسه بنفسه وفقاً لما يمكن أن يُسمّى مبدأ مكر الطبيعية. لا يبدو هذا مستبعداً كلياً. وقد لا يحدث الأمر بفعل القنبلة النووية، بل ربما القنبلة الجينية بتعبير بول فيريليو، التدخل في السجّل الوراثي البشري، أي في «طبيعة» الإنسان على نحو ينتج طبائع مختلفة أو «عناصر»، يقارب الفرق بينها الفرق بيننا وبين الشمبانزي مثلاً، وقد يمتنع التزاوج والتكاثر عند الوصول إلى هذه العتبة. بعبارة أخرى، قد تكون العنصرية الحقيقية أمامنا، سواء عبر تصنيع بشر للخدمة لا يتمردون ولا يعترضون، عبيداً في طبيعتهم، كأنما هم حيوانات أليفة نافعة، يزيدها نفعاً أنها تتكلم وتعقِل؛ أو عبر إنتاج سوبرمانات يستخدموننا، نحن العاديين، كعبيد لهم، ويرون فينا مزاحمة لهم على الكوكب ولا بأس بقتل مئات الملايين أو المليارات منا، ولعلّهم في هذا يتسلّحون بقوة وقدرات لا قِبَلَ لنا بمواجهتها.

3

هذا يعيدنا إلى السؤال عن طبيعية الإنسان: ما تكون طبيعة الكائن الحي الذي يبدو قادراً على تغيير طبيعته؟ هل يبقى مفهوم الطبيعة صالحاً حين يبدو غير ممتنع أن يغيرها مطبوعون مفترضون بها؟ أن يصنعوا طبائع جديدة لأنفسهم أو لغيرهم؟ حين تكون للكائن الحي طبائع بدل طبيعة واحدة؟ أو حين يُحتمَل أن يتميز إلى كائنات، لكلٍّ منها طبيعتها؟ تُحيل تغيُّريّة الإنسان إلى «العقل» كوليد للغة (التكلم مع الغير، والنفس، عن العالم)، وكنتاج تطوري اجتماعي. تطورت هذه القدرة تاريخياً، وقبل قرون قليلة فحسب طرحت على نفسها إمكانية «السيادة» على الطبيعة و«تملّكها» (ديكارت). تحققت تقدمات «سيادية» على مستويات محددة، لكن ثمنها كان باهظاً كما تقدَّم: انقراض شركاء أحياء كثيرين لنا، وتسخُّن الكوكب، وتهديد الحياة عليه، فضلاً عن أشكال تمييز فادحة بين البشر أنفسهم، منها إبادة واسعة النطاق للسكان الأصليين في قارتين على يد المسيطرين الأوروبيين، ومنها عبودية تجارية عابرة للقارات، عانى منها السود أكثر من غيرهم. وهذا في الوقت الذي سُمعت فيه مدركات مثل الإنسان وحقوقه والإنسانية أكثر من أي وقت سبق.

فهل يحتمل أننا نتساءل اليوم عن طبيعة الإنسان لأننا نلمس شيئاً غير طبيعي في أنفسنا، مهدِّد للطبيعة التي ننحدر منها؟

ما هو هذا الشيء غير الطبيعي؟ لعله قدرة خاصة لدماغنا وجهازنا العصبي، متشكّلة تطورياً (توسّع الجمجمة وانتصاب القائمة) واجتماعياً (عبر اللغة وتشكل جماعات أوسع) على تعقّل الكائنات الأخرى وتعقيلها، و«اعتقال»ـها، بما في ذلك بعض البشر أو كثيرون منهم أو أكثرهم، هي ما نسميها العقل. الإنسان «حيوان ناطق» بمعنى عاقل، بحسب حكيم يوناني كبير. ولعل الإنسان الاجتماعي اخترع الثقافات والأديان أو طوّرها من باب «عقل» نفسه بالذات، ومنها بصورة خاصة جهازه العصبي النامي القلق. أنتج الإنسان الاجتماعي هذه العقائد والقواعد، أو «الثقافة»، كي تكون عقلاً خارجياً له يضبط عقله الداخلي المهتاج، يعطيه عادات وتقاليد، مسالك تكرارية تساعده على أن تكون له طبيعة قارّة، أو تعوضه عن فقدان حيوانيته. ضربٌ من «معتقل» لهذا الكائن الفالت، غير الطبيعي.

لكن «الثقافة» تاريخية، تنشأ في التاريخ وتتغير في التاريخ. فإذا صحَّ أن الثقافة طبيعة مكتسبة، تستدرك حرماننا من طبيعة قارّة بفعل توسّع أصاب جماجمنا واجتماعنا، فإن هذه الطبيعة الثانية، متغيرة هي ذاتها في التاريخ، حتى ليمكن القول إن الثقافة-التاريخ هي طبيعة الإنسان. وهو ما يقترب من أن يعني أن لنا طبائع تتغير من عصر إلى عصر، بحيث يقتصر الصواب المحتمل لما نقول عن أنفسنا في أي عصر من عصورنا على هذا العصر وحده. وليس من بديلٍ لهذا القول بتعدد تاريخيٍّ للطبائع غير التسليم بأن طبيعة الإنسان تقع في منأى عن الإنسان ولا تطالها أقوالنا، وأن كل ما يقوله الإنسان عن الإنسان هو قول جزئي ومُغرِض، وأن آخر ما يعرفه الإنسان هو الإنسان، نفسه.

4

قد يكمن الفارق الأساسي بيننا وبين الحيوانات من شركائنا في الحياة والكوكب في أن أفعال الشركاء تحددها طبيعتهم، فيما يبدو أن أفعالنا تغيّر طبيعتنا. ليست مساحات مبادرة الحيوانات متساوية حيال أوضاع جديدة، ويبدو أن بعض الرئيسيات، وبعض الطيور أيضاً، قادرة على استخدام أدوات. لكن إن لم يكن حكمنا مصاباً بمركزية إنسانية مفرطة، من صنف ما نشكو منه من مركزية أوروبية أو غربية أحياناً، فإن معظم أفعال الكائنات الحية غير البشرية تبدو مقررة سلفاً، منبثقة من تكوينها وطبيعتها. أفعالنا البشرية لا تبدو كذلك. نحن نقوم بأفعال لم يسبق أن قام بها أسلافنا، قد يكون الأصل فيها أننا صانعون للأدوات. نعزف الموسيقى ونكتب، نطير ونغوص في البحار، نخرج من نطاق الجاذبية الأرضية ذاتها، ندمن على عقاقير مصنوعة، نقتل عن بعد، نتواصل لحظياً مع مقيمين على بعد ألوف الكيلومترات عنا… بعضُ هذه الأفعال لم يكن ممكناً قبل جيل أو جيلين. نحن تاريخيون بمعنى أن أفعالنا اليوم غير متصورة من قبل أسلافنا، والأرجح أن من يولدون اليوم سيقومون بأفعال لا نستطيع تخيُّلها. لو التقى أحدنا بأحد أسلافنا قبل خمسة آلاف عام لربما بدونا مثل نوعين من الكائنات، بطبيعتين مختلفتين، وليس هذا حال لقاء فيل معاصر لنا وفيل معاصر لسلفنا.

أفعالنا تُغيّرُنا، فلا نبقى الأشخاص أنفسهم. وحين نفكر في الأجيال والقرون يبدو الفارق هائلاً. التاريخ الذي يساعدنا على إقامة تواصل مع ماضينا، قفزاً فوق تغيرات كبيرة، يبدو أنه هو ذاته ما يميزنا عن إخوتنا من الأحياء.

5

التغير مُحرِّر. نريد أن نتغير، لا أن نقول ونفعل الأشياء نفسها من المهد إلى اللحد. نريد أن نتحرك فلا نبقى ملتصقين بالمكان نفسه. نريد العيش في العالم وليس في فكرة ما عن العالم، نتطبع بها ونسجن أنفسنا فيها.

وما قد يظهر غريباً من وجهة نظر التغيّر والانخراط في التغيّر هو إمكانية وجود نظام للمجتمع والنفس يبدو قائماً على عدم التغيّر، على حياة تُحاكي مثالاً أصلياً ولا تكفّ عن تكراره. يبدو هذا مدهشاً، وإن تكن أغلب أجيال البشر عاشت في «التقليد» حتى قبل أجيال قليلة، ولا يزال كثيرون منا يعيشون حياة كهذه. «الثقافة» هنا أشبه بقوقعة نعيش في داخلها، تنتجنا ولا ننتجها.

على أن التغير مقلق، ولا يمكن التنبؤ بنتائجه والاحتماء من أسوئها. ثم أننا لا نتغير دون قطيعة، دون انفصال، دون خسارة، وربما دون مأساة. ما يدعو إليه يوفال نوح هراري من وجوب إعادة اختراع الأفراد لأنفسهم في أزمنة وشيكة، يبدو ضيّقاً، موجهاً نحو التأهيل المهني وحاجات سوق العمل. على صفاء ذهنه النادر، ينطوي عمل هراري على توتر بين أبعاد فكرية وروحية وأخلاقية رحبة، مُعزَّزة بمعرفة تاريخية واسعة، وبين ما يقترب من وصفات عيش وسلوك تواؤمية في أزمنة تغيرها بتسارع لاهث ثورة في الذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجيا البيولوجية، ودوماً مع مركزية غربية مُحْسنة. الحاجة إلى تغير اجتماعي وسياسي عالمي، تقطع مع نماذج التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي القائمة اليوم في العالم، في الشمال الكوكبي قبل غيره، تبدو ضعيفة الحضور في تفكيره.

من شأن حياة بلا تغير أن تكون أفقر بما لا يقاس، هذا بينما كل تغير نتغيره هو حياة مضافة أو بُعدٌ إضافي لحياتنا. لكن تغيراً عالمياً كبيراً لا يمكن أن يكون تواؤمياً، اندراجاً في نسق «السيادة على الطبيعة» نفسه، مع آثاره التدميرية التي يُحتمل أن تفوق كل ما عرفنا إلى اليوم. التغير الجدير بأن يُحتفى به هو تغيير هذا النسق بالذات. أن نتغير دون أن نُخرِّب.

6

وقد يكون من أشد القضايا دفعاً إلى إعادة النظر في تصور الطبيعة الإنسانية وما هو طبيعي في الإنسان اليوم، ما يتصل بقضايا الجنس والجندر أو الجنوسة. الصفة الكويرية للإنسان مقبولة اليوم على نطاق واسع في مجتمعات الغرب. والمثليات الجنسية مقبولة معها، بل مؤسسة لشرعيات فكرية وأخلاقية وسياسية جديدة. ويعترض على ذلك محافظون في مجتمعات الغرب ذاتها، ومجتمعاتنا، بأنه ضد الطبيعة. أي ضد طبيعة الإنسان، وضد ما يبدو أنه نظام للعالم، يسري منذ القدم لأنه لا زمني، «صالح لكل زمان ومكان» على ما يقول الإسلاميون عن معتقدهم. لكن أليس قبول تعددية الميول والاختيارات الجنسية هو بالأحرى ضد تطبيع ثقافي أنتج مفهوم الطبيعة الذي يُحكَم باسمه على أفعال وميول يبدو بعضها على الأقل طبيعياً أكثر، ينشأ مع الإنسان منذ ولادته؟ إذ يبدو أن ما تعطينا إياه «الطبيعة» في الواقع هو «مستمرٌ» من استعدادات جنسية متنوعة، لا تشكل الغيرية الجنسية غير موقع في الوسط، تحفّ به من الجهتين استعدادات مثلية وكويرية متنوعة.

ولعل من شأن إعادة التشكل المحتملة للمجتمعات والثقافات حول الكويرية والنِسوية والمثليات الجنسية أن يدفع باتجاه إصلاح اللغات في صور لا تحابي تطبيع المُذكّر والغيري جنسياً حصراً. ولعل من شأنه غير ذلك أن ينفتح على ضروب من التعدد الجنسي تحاكي التعدد السياسي والفكري المرغوب في مجتمعات حرة.

7

لدينا مشكلات سياسية وأخلاقية كبيرة تتصل بتصور من نوع محدد للطبيعة الإنسانية، يهم منها هنا النزعة الإنسانية أو المذهب الإنساني humanism، الذي يحكم تفضيلات الإنسان في السياسة والأخلاق والنظام الاجتماعي. في ظهوره في أوروبا في عصر النهضة وما بعده نزعٌ للمركزية الإلهية من جهة، لكن خلقٌ لمركزية أوروبية من جهة أخرى، اقترنت بمشكلات الاستعمار والإبادة، ثم مشكلات البيئة الخطيرة. وهل نستطيع اليوم الدفاع عن مركزية إنسانية، بينما هي تقتصر على إعلاء تفضيلات بعض الناس على حساب معظمهم؟ وبينما يكاد يتسبب تصور الإنسان هذا بمشكلات تصيب الحياة ككل؟

في مجالنا من العالم، تتقابل الإنسانية مع كل من مركزية إلهية قوية الحضور لا تتوفر لها اليوم ترجمات سياسية غير طغيانية، ومع الشكل السيادي التمييزي للنزعة الإنسانية الغربية، ثم كذلك مع مركزية الرجل في كليهما. فضلاً عمّا يبدو من أن الإنسان المركزي هذا يزداد إشكالاً اليوم، فلا نعرف ما يمكن قوله عنه بيقين. التفكير في الإنسانية اليوم لا يمكنه أن يجد أساساً صلباً في التقابل مع الله، وإن كان لا يزال لهذا التقابل دور مهم في ثقافتنا (لكن ثقافتنا في أزمة سحيقة)، ولا أن يجد هذا الأساسَ الصلبَ في «السيادة على الطبيعة»، بل لعله مدعو لأن ينفتح على تصور ما لوحدة الحياة، تصون الكوكب، وتستوعب وحدة العنصر البشري وتثمّن تنوعه. لا شيء يمنع من تخيل الإنسانية كأمانة على الحياة، لا كتمركز أناني حول الذات، يبدأ باستعباد البيئة الحية قبل أن يلحق بها معظم البشر.

الواقع أنه إن كانت تاريخية الإنساني هي ما تدفع إلى التساؤل عن طبيعة الإنسان، فإن هذا التساؤل تاريخي هو ذاته، يشير إلى علاقة صِدامية بالطبيعة، ليس ثمة ما يسوغ افتراض دوامها. فإن كانت تترصدنا كارثة عظيمة، بيئية أو جينية أو نووية، فلا يبعد أن أن ينسحب هذا التصور السيادي لمصلحة تصور آخر أقل استعمارية وعدوانية حيال الطبيعة. لعل من أخص خصائص نوعنا أننا لا نغير أنظمتنا ومساراتنا التاريخية إلا بعد كوارث كبيرة. هذا العناد الكارثي لا يبدو أن له نظيراً عند كائنات حية أخرى.

8

الإنسانيات التي ظهرت للإجابة على سؤال الإنسان قامت على أن الإجابات الدينية، ما يتصل منها بخاصة بالتراث الإبراهيمي وعقيدة الخلق، لم تعد مقنعة. تخلخل عالمها الاجتماعي والكوني، ففقدت إقناعيتها. الإنسانيات ولدت في أزمة الدين، وهي اليوم في أزمة ذاتها. لا نعرف أنفسنا ولا ندري إلى أين نسير، وليس بمتناولنا نظام فكري نثق بما يقترح علينا من إجابات أو من تنظيم للمجتمع والنفس نركن إليه. لا نعرف ما نحن، ونحتار في ما يفعل أناس مثلنا في كل مكان. تذهلنا وقائع التعذيب والقتل والجريمة. كيف أمكن حدوث ذلك؟ من يعذِّب، أليس إلهاً؟ هل وُلِدَ الإله الذي يتوعدنا بالعذاب مما يدرّه التعذيب من تألّه؟

واليوم يبدو التعذيب ذاته، وبخاصة في أوجهه الصناعية والممنهجة، أحد أوجه قدرة على الإبادة، تنطوي على إمكانية إبادة مئات ملايين البشر، والحياة كلها على الكوكب. ويلوح في أفقنا من الآن أن سيد الطبيعة الديكارتي قد لا يكون غير تشكل تاريخي قصير العمر للإنسان، يمكن أن يُسمّى الإنسان المبيد. ومغامرة هذا الإنسان المبيد قد تنتهي بالإبادة الذاتية أو الانتحار.

تبدو الإنسانيات اليوم في أزمة في كل مكان، ولا يبدو أنها تسعفنا اليوم لفهم أنفسنا وعالمنا، ولا يكاد يكون لها تأثير على سياستنا وأخلاقنا. يتغير العالم حولنا، يعد بقدرات أكبر للبعض، ولكن بمشاركة أقل للجميع. بديمقراطية أقل في كل مكان، قد تفتتح ثورات جديدة في التكنولوجيا أفقاً لعنصرية الممتازين. فإن كان للإنسانيات أن تخرج من الأزمة، فليس دون الاشتغال على سبل القطيعة مع إنسان ديكارت السيد على الطبيعة، الذي لا يكف عن الهرب من السيادة على نفسه بالتسيّد على غيره.

قبل كل شيء، على الإنسانيات أن تستعيد روحها القتالية.

9

مثلما يمكن الاستناد إلى مفهوم الطبيعة لتسويغ دعاوى عنصرية كما لنقض العنصرية، فإنه لا يتحتم للدفاع عن فكرة الطبيعة الإنسانية أن يقترن بأنماط للحياة تحترم الطبيعة من حولنا، بما فيها طبيعيتنا المفترضة ذاتها، أو أن يؤسس لتحريم أقوى لإيذاء الطبيعة وعالم الأحياء. نحن البشر أسرى الزمن، العصور التي نعيش فيها، أكثر مما نحن أسرى طبيعتنا الخاصة العابرة للعصور. وأياً يكن تصورنا لطبيعتنا فهو يَدين لعصره كما تقدَّمَ القول أكثر مما يعكس تلك الطبيعة. ثم إنه يُحتمل لتصوّراتنا عن طبيعة الإنسان أن تلخص وضع الإنسان في بلد أو في ثقافة أو دين، فيكون التصور الليبرالي هو التصور الطبيعي للإنسان، أو التصور الاشتراكي الذي كان منافساً حتى عقود قليلة سابقة (تنويعتان للإنسان الديكارتي)، أو التصور الإسلامي الذي يحيل للفطرة ولسنّة الله التي لا تقبل التبديل، أو التصور البوذي المتمركز حول عدم الإيذاء… وهكذا.

وليس لمساءلة الطبيعة الإنسانية أو التشكك في مفهومها أو إنكارها أن يفخخ مستقبل البشر والكوكب بقنابل جينية موقوتة حتماً. ليس هناك حتمية إلا في منطق للطبائع والجواهر الثابتة. وما يمكن أن يعطل التلاعب الجيني دون تعطيل الأبحاث العلمية في مجال الجينات هو نقاش عالمي وتواثق عالمي على قواعد يُتفق عليها، تحرّم العبث بالمخزون الجيني البشري. هذا ليس ممتنعاً، بل لعل القنبلة البيئية التي تهدد الحياة ككل تحرض على الدفع في هذا الاتجاه.

في الختام، هل يستطيع الإنسان أن يدرس نفسه؟ ألا يحابي نفسه وهو يفعل؟ محاباة بنيوية، تنبع في كل وقت من أن المدروس هو الدارس، أن الإنسان يُشبِّه الإنسان بالإنسان، نفسه هو، كي يدرسه. في شؤون أخرى، المجتمع البشري مثلاً أو مجتمع الآلهة، نعلم كم أن هذا عيب منهجي. فهل يختلف الأمر عن دراسة الإنسان- النوع؟ من يستطيع أن يقرر أنه مختلف؟ وأن دراستنا لأنفسنا «موضوعية»، وتقول «الحقيقة» عنا؟ وإن لم يكن مختلفاً، وكانت دراسة الإنسان للإنسان ذاتية وإسقاطية، وباطلة بالتالي، ألا تكون طبيعية الإنسان وراء كل ما يقول الإنسان؟ وراء الإنسان؟

هذه المادة جزء من «جريدة سميرة»، القسم الذي تحضر سميرة الخليل في نصوصه حافزاً أو موضوعاً ورمزاً.

موقع الجمهورية