خالد خليفة: أكتب عن ضحايا لم تنصفهم العدالة

بهاء إيعالي

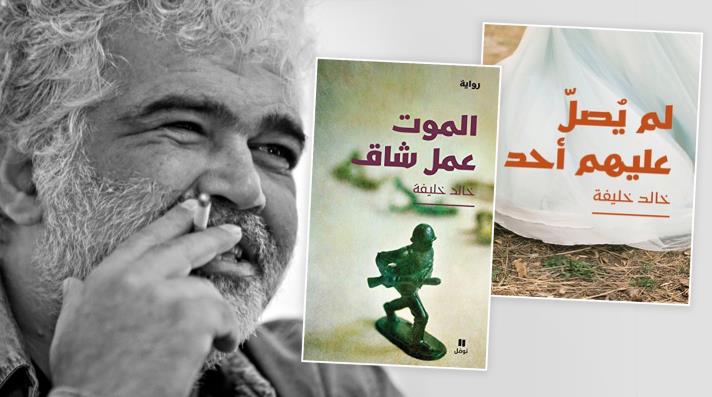

يحتل الروائي السوري خالد خليفة (1964) مكانة مميزة بين الروائيين العرب والسوريين لا يختلف عليها اثنان. فصاحب “مديح الكراهية” يعود دائماً إلى المسكوت عنه في التاريخ القريب والبعيد، معرِّياً ما خفي منه، بأسلوبٍ تخييليّ خلّاق يستند إلى مرويات شفوية ومكتوبة. حضور اسم خليفة اقترن بأسماء روايات تقرأ بلغات عالمية، الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية، منها “مديح الكراهية”، و”لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، و”الموت عملٌ شاق”، و”لم يصلّ عليهم أحد”. وهذه الأخيرة صدرت في منتصف عام 2019، واختيرت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) لعام 2020. “ضفة ثالثة” التقت خالد خليفة، في حديث عن روايته الأخيرة، وعلاقته بالجوائز، وأثر كتابة السيناريو على تجربته:

الإفلات من العدالة مستمر

(*) بالحديث عن روايتك “لم يصلّ عليهم أحد”، نجد أنّها واجهة لواقعٍ متكرّر عبر التاريخ في أزمان الكوارث الطبيعية والسياسية. من هم الذين لم يُصلّ عليهم؟

– العنوان قد يكون فخاً لما نستطيع قوله. دعنا نعيد صياغة السؤال كالتالي: من هم الذين قتلوا في كل الأزمنة ولم تنصفهم العدالة، ولم يدفع قتلتهم الأثمان؟ الكوارث الطبيعية أمر قدري نستطيع تفهمه، لكن المجازر التي وقعت في القرن التاسع عشر، وما قبله، لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن.

نحن نتحدث عن مئات آلاف الضحايا، ومنها مجازر تعرض لها السريان على أيدي العثمانيين في مراحل مختلفة من احتلالهم لسورية والعراق. وما زالت المجازر والقبور الجماعية مستمرة، وهؤلاء الضحايا لن يصلي عليهم أحد أيضاً، والإفلات من العدالة مستمر، وسيبقى مستمراً إلى وقت ليس بالقصير.

(*) تعود في الرواية إلى سورية القرن التاسع عشر، ومنتصف القرن العشرين. هل أنت في صدد اختيار منهجٍ جديد في الكتابة، أم أنّ النص أخذ مساره الخاص دون أن يكون نهجاً مستمراً في الكتابة؟

– في كل رواية هنالك سؤال أولي ورئيسي يجب الإجابة عنه، قبل بدء بناء العمل: ما هي الضمائر المستخدمة؟ التقنيات؟ مستوى اللغة؟ كل هذه الأسئلة قد لا تجد أجوبة نهائية، خاصة إذا علمت مثلاً بأنني أكتب ببطء شديد، وأعيد الكتابة مرات عديدة. في هذه الرواية، احتجت إلى 11 سنة منذ ولادة فكرتها الأولى أثناء تصويري لبرنامج وثائقي في الجزيرة السورية، ورأيت هناك الكنائس المهجورة، قرى سريانية فارغة بالكامل. سمعت حكايات مؤلمة عن الأرمن واليهود والسريان والأكراد، وسمعت حكايات عن تاريخ أمكنة، ومنها حكاية كنيسة المالكية التي أشعلت الشرارة عام 2006، لتبدأ رحلة بحث طويلة، وكتابة (رشز)، واختبار تقنيات وشخصيات. وكتابة الرشز هي الكتابة الأولى الحرة، يجري فيها اختبار الحكايات والشخصيات والضمائر. تخللت تلك الكتابة رحلات إلى نصيبين، وماردين، وكانت الرواية تتقدم ببطء شديد، إلى أن تجمعت لدي صفحات كثيرة فوضوية. في عام 2015، بدأت ببنائها، وكنت مقيماً في بوسطن.

وسأختصر لأني أستطيع الحديث ساعات طويلة عن كتابتها من الفكرة الأولية إلى آخر جملة من النسخة النهائية التي انتهت عام 2017. يكفي القول بأن مسوداتها وصلت إلى 19 مسودة، وكان من الممكن ألا ينتهي زمن كتابتها. جاذبيتها بالنسبة لي حفرت عميقاً في حياتي. وعلمتني كثيراً عن التقنيات. قد يكون لهذه الرواية مسارها الخاص الذي قد لا يتكرر! لا أعرف.

(*) في الرواية شخصيتان أساسيّتان إن لم نقل رئيسيتين، وهما حنا كريكوس، الناجي من مقتلة عائلته، والرجل الماجن اللاهي الذي يتحوّل إلى ناسكٍ في دير زهر الرمان بعد موت زوجته وابنه، وشخصية زكريا البيازيدي، ابن المصرفي أحمد، والشغوف بتربية الخيول وحفظ أنسابها. ما هو معيار اختيار شخصياتك الأساسيّة في رواياتك؟

– لكل رواية معيارها الخاص. هنا كانت الشخصية الرئيسية هي حنا، ثم أحمد البيازيدي، وسعاد، وبعد ذلك أتت شخصية زكريا، ثم عازار، وسارة، ووليم، إلى درجة فكرت بأنها قد تكون رواية عن خمسة أصدقاء. كانت رواية عن هؤلاء الأصدقاء الخمسة، عن مصائرهم، وعن تحولات حنا التي كانت تنمو وتقود كل التغييرات. سأخبرك شيئاً: طلبت من صديقي عائد أبو حسون، وهو كاتب وشاعر مقيم في الكويت منذ زمن طويل، هجر الكتابة، وعاد إليها من جديد، وهو صديق عمر، طلبت منه قراءة المسودة، وفاجأني بجرده لشخصيات العمل الرئيسية والثانوية، وفوجئت بأنها تجاوزت التسعين شخصية، كنت أنظر إلى الجدول، وأحاول رسم شبكة العلاقات بين هذه الشخصيات، فحذفت بعض الشخصيات الثانوية. كان المشهد مرعباً بقدر ما كان باهراً، إنها رواية أجيال، منفتحة على إضافات قد لا تنتهي لو أردنا. أما عن سؤالك عن المعيار، إن كان هو نفسه في كل الروايات، أو إن كان يشكل قاعدة رئيسية، فإنني لا أساعد شخصيات غير قادرة على العيش. ولا يحزنني رحيل الشخصيات المبتورة، لكن تفتنني الشخصيات التي تدافع عن وجودها.

أتعامل بقسوة شديدة مع الشخصيات التي تريد أن تأخذ أمكنة غيرها، ففي “مديح الكراهية” نتذكر أن شخصية رضوان كانت تريد الهيمنة على كل شخصيات العمل. وهنا أرادت كل من شخصية سعاد، وحنا، وعازار، ووليم، وزكريا، إعادة اللعب مرة أخرى، لذا كان تدخلي صارماً. وهنا يجب ذكر شخصية عائشة وجاذبيتها، ووليم ومريم، كل هذه الشخصيات كانت تخبرني بأن الكتابة لن تنتهي لو أردت. اضطررت إلى التوقف عن الكتابة هناك، على الرغم من وجود خيار آخر، لن أتحدث عنه الآن. بالنسبة لي، أعيش هاجس المكان اللائق بالشخصية، ولم أجبر شخصية على الوجود، دوماً الباب مفتوح لأي شخصية تريد المغادرة، ولا أفكر في بطولة مطلقة لشخصية واحدة، ما عدا بلبل في (الموت عمل شاق)، التي فكرت فيها ربع قرن تقريباً، وحين وجدت لها مكانها في كانت سعادتي لا توصف، لكن في الوقت نفسه أخضعتها للمعايير نفسها. وأذكر أيضاً شخصية الراوية في (مديح الكراهية)، التي خضعت للمعايير نفسها.

نستطيع عولمة مدننا عبر الكتابة

(*) تحضر مدينتك حلب في هذه الرواية، كما تحضر في روايات سبقتها، بسرد تفاصيل دقيقة عن أماكن وشخصيات مختلفة. وتشير إلى مكانتها لديك بقول الخياط جورج “لماذا نسافر إن كان العالم يأتي إلى حلب عاصمة العالم؟”. إلى أيّ حد يمكن للروائي أن يعولم مكانه في سرده؟

– بالتأكيد، نستطيع عولمة مدننا عبر الكتابة، لكن مع حلب الوضع مختلف تماماً. فحلب، طوال تاريخها، كانت مدينة العالم (بالإذن من ربيع جابر). وفي اعتقادي، أن حلب، رغم أن الأضواء فيها تبدو منطفئة، وتقبع في الزاوية المهملة، هي مكان، وهي معنى لا يمكن للعالم أن يتجاهله. في القرن التاسع عشر، كانت حلب عاصمة العالم، مع إسطنبول، والبندقية، ومرسيليا، ومراكز أخرى. وحكاية حلب تبقى أكثر حزناً من أية مدينة أخرى، كانت تستطيع مع القاهرة والإسكندرية وبغداد والقدس ودمشق وفاس، منح العالم ما يحتاجه، لكن لم يسمح لها ولأخواتها القيام بدورها التاريخي، وجرى تهميشها وتدميرها. وما نراه اليوم من تدمير مادي حقيقي، وليس مجازياً، هو تتمة لما قام به الغزاة في القرون السابقة.

(*) تلمّح في فصل “الحبّ المستحيل” إلى انتشار الأفكار التحرّرية والقومية العربية بين مثقفي المدينة في تلك الحقبة، بشخصية عائشة المفتي المثقفة العائدة من إسطنبول. ما هو دور حلب تاريخياً في اليقظة العربية أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20؟

– كانت حلب عاصمة مهمة من عواصم التنوير، ولا يمكن الحديث عن ذلك الزمن من دون الحديث عن عبد الرحمن الكواكبي ورفاقه، وعن تجارب الصحافة في ذلك الزمن، والنوادي، والأفكار. كانت مدينة حية بكل ما تعنيه الكلمة، وعلى الرغم من آثار زلزال 1822، بقيت المدينة حية لعقود، إلا أن المنع السياسي المقصود، وتهميش دورها من قبل السلطات العثمانية، جعل نهضتها مبتورة.

كل الضحايا أهلي

(*) تذكر في الرواية المجازر التي ارتكبت في حقّ السريان في أوقاتٍ مختلفة، كمجزرة الموصل عام 1834، ومجزرة ماردين عام 1876، ومجازر سيفو عام 1915. ويبرز جانب الخوف لدى الضحايا في شخصية مارغو، الناجية من مجازر الموصل. ما الذي يدفعك إلى العودة إلى المأساة السريانية في هذه الرواية؟

– ببساطة، السريان أهلي. كل الضحايا أهلي، وأنا حفيدهم، الذي يشعر بدمائهم تسري في دمي. لم تكتب عن هذه الفظائع سوى أعمال قليلة، حتى التأريخ لهذه المجازر لم يجر بشكل ممنهج، إنه دفاعي عن المسكوت عنه في تاريخنا.

“اليهود كانوا عبر آلاف السنين جزءاً رئيسياً من سكان حلب، وبغداد، ودمشق، وسيبقى مكانهم فارغاً إلى حين عودتهم”

والحديث عن ذلك يشبه الحديث عن اليهود السوريين، مما يقع ضمن المسكوت عنه. أعتقد أن الكتابة، والروايات، قد تساعد البشر على فهم ما يحدث اليوم، لكننا نحتاج إلى شجاعة فتح كل الملفات المسكوت عنها وفضحها. ومارغو كانت ببساطة نموذجاً، مع أم الخير، للإسلام والمسيحية المتعايشين، رغم انتمائهما إلى ضفتين مختلفتين.

(*) ليهود حلب حضورٌ مهمّ في روايتك، عبر شخصية عازار إستنبولي، مهندس قلعة اللذة لحنا. هل هذا الحضور نوع من ردّ الدين لليهود الحلبيين خصوصاً، والسوريين عموماً، بمساهمتهم في بناء سورية الحديثة زمن العثمانيين؟

– إنه نوع من التذكير أن اليهود السوريين مواطنون، وسيبقون سوريين، مهما طال الزمان، لأننا لا نستطيع اقتلاع ذاكرة ممتدة عبر آلاف السنين بهذه السهولة. اليهود كانوا عبر آلاف السنين جزءاً رئيسياً من سكان حلب، وبغداد، ودمشق، وسيبقى مكانهم فارغاً إلى حين عودتهم. وأعتقد أن أغلب اليهود كانوا سيبقون في مدنهم ولو خيروا بين العيش في إسرائيل، أو مدنهم، كانوا سيختارون مدنهم. وما فعلته إسرائيل، بتواطؤ من أنظمة عربية، لتهجيرهم، لم يعد سراً.

(*) تتجلّى ظاهرةُ حبّ المغامرة والسفر نحو أوروبا لدى الحلبيين من أبناء الطبقة الميسورة، شأنهم شأن غيرهم من أبناء المدن والقرى السورية في القرن التاسع عشر. ما الذي بقي اليوم من الشتات الحلبي، والسوري عموماً، في بلاد المغترب؟

– أعجبني مصطلح الشتات الحلبي. بقي كثير، مما لا يمكن حصره بمفردات قليلة. وأعتقد، ذات يوم، سيعود كثيرون إلى مكانهم الأثير.

(*) يبرز في الرواية تعريفٌ للمقامر السعيد بخسارته، في شخصية عارف شقيق شاها، الذي يقول إن القمار خسارة أبديّة. يأتي هذا التعريف مرتبطاً نوعاً ما بتعريف دوستويفسكي للمنزلق بجحيم لعبة الروليت في روايته “المقامر”. ما هي الميّزات التي تختص بها صورة المقامرة في المجتمع الحلبي خصوصاً، والسوري عموماً، في نظرك؟

– من مراقبتي للمقامر وشخصيته، وأنا أحب الذهاب إلى الكازينوهات، وأحب المدن التي تعرف صناعة الكازينو، بعيداً عن مفهوم لاس فيغاس التي لم أحبها كمدينة، ولم أحب فكرة الكازينو فيها،

وقد تستغرب إذا أخبرتك بأنني قصدت زيارة أهم كازينوهات العالم، وتأثرت بمشاهداتي للكازينو وحياته في مدينة مثل ماكاو في الصين، ومن اختلاط ذاكرة الطفولة التي كنت أرى فيها هذا النوع من المقامرين السعداء في مطاعم (كفر جنة)، القرية التي تبعد عن قريتي خمسة كيلومترات فقط، كل هذه الصور أنتجت شخصية عارف المقامر السعيد. وهذا يختلف عن توصيف انزلاق بطل دوستويفسكي العظيم في جحيم لعبة الروليت. قد يكون نوعاً قريباً من المقامر الشعبي القريب من مفردات بيئته.

(*) تتشابك حكايات الرواية بأسلوب القفز من دائرةٍ إلى أخرى، فنجدها تبدأ بالكارثة المفصلية، وهي طوفان الفرات في قرية حوش حنا عام 1907، ومن بعدها عودة إلى الخلفية التاريخية للحادثة، قبل الانتقال إلى مرحلة ما بعد الكارثة، بدءاً من الفصل السادس “الطريق الشاق”، وصولاً إلى نهاية حنّا في النهر. تحت أيّ مسمّيات ومعطياتٍ يمكن للقارئ أن يستشف أسلوب خالد الروائي هنا؟

– لا أعرف فعلاً، لكنني كنت أشعر بأنني أضع رأسي على طاولة القمار، وألعب عليه. كنت أسأل أصدقائي الذي قرأوا مسودات الرواية إن شعروا، كقراء، بملل، أو اختلاف في التكنيك. أغلب الإجابات شجعتني على المقامرة برأسي كما أسلفت، ولا أعرف إن كنت قد نجوت أم لا.

لعبة التخفي

(*) هذه الرواية كالتي سبقتها من رواياتك، لا يحضرُ الحوارُ فيها إلا بشكلٍ مضمرٍ في سياق السرد. هل ترمي من خلال هذه التقنية لأن تترك للقارئ حريّة تخيّل الصوت لدى الشخصية في النص؟ كيف ذلك؟

– منذ روايتي الأولى، “حارس الخديعة”، أحببت لعبة التخفي هذه، وما زلت حتى الآن أعتبرها تقنية لم تنتهِ. لا أعرف إلى متى، لكن هناك أشياء تصبح مع الزمن جزءاً منك، ولا يمكن التخلي عنها ببساطة.

أحب الجوائز

(*) صنّفت “ليست ميوز” روايتك “مديح الكراهية” ضمن أفضل مئة رواية في كلّ العصور، وهي نفسها الرواية التي طرقت مجد البوكر العربية بوصولها إلى القائمة القصيرة عام 2008. كيف يمكن لخالد خليفة اليوم أن يشرح علاقته بالجوائز الأدبية العربية والعالمية التي له حضور دائمٌ فيها؟

– باختصار، حسمت هذه العلاقة الشائكة بأنني أحب الجوائز، ولا أسعى إليها، ولا يعنيني تجاهلها لي. وفي حال قدومها، يجب أن نعتبر بأن حظاً أصابنا، من دون أن ننسى بأن أعمالا عظيمة تجاهلتها الجوائز. الشيء الأخطر حول الجائزة: على الكاتب أن ينساها بعد أسبوع، إنها تثقل النص، وتغرق الكاتب في أوهام الشهرة التي لا يحتاجها الكاتب الحقيقي.

(*) لك مساهماتٌ قيّمةٌ في كتابة السيناريوهات في الدراما السوريّة، منها “سيرة آل الجلالي” مع هيثم حقي، و”المفتاح” و”هدوء نسبي” مع المخرج الراحل شوقي الماجري، وغيرها. ما أثر كتابة السيناريو على كتابة الرواية عندك؟

– قدمت لي الدراما التلفزيونية خبرات كبيرة، لكنها انتزعت مني وقتاً كنت أحتاجه. كتبت الدراما التلفزيونية من أجل المال. كنت أريد العيش. وأشعر اليوم بسعادة، لأنني غير مضطر لهذا، ولا أكتب إلا المسلسل الذي يعجبني، فما يأتيني من رواياتي يكفيني لعيش لائق.

(*) فازت المترجمة ليري برايس، أخيراً، بجائزة “سيف غباش بانيبال” عن ترجمتها لروايتك “الموت عملٌ شاق” إلى الإنكليزية. ما هي نظرتك إلى الأدب العربي المنقول إلى اللغات الأجنبية، وكيف تتعاطى مع ترجمة أعمالك؟

– سعيد جداً لفوز ليري بهذه الجائزة. إنها تستحقها عن جدارة، وأنا في طريقي إلى لندن للمباركة لها. أردت أن أكون إلى جانبها في هذه اللحظات المؤثرة.

“ما يأتيني من رواياتي يكفيني لعيش لائق”

أحب أن يشعر شركائي بأننا نقتسم المصير نفسه، وأعتقد بأن وضع أدبنا اليوم أفضل بكثير من العقود الماضية، والسنوات المقبلة ستشهد مزيداً من الترجمات، والاعتراف العالمي بلغتنا العظيمة.