مثل بلدة أُحرق شعراؤها / كان قوتش

إنذار متأخر

ليست الرياح ما تُدمع عينيّ،

بل ذكرياتٌ،

تَدْهَمُ البالَ من حين إلى آخر.

وحين أقول ذكريات،

فثق أنني لا أقصد حُبّاً قديماً.

فهناك أشياء أهم بكثير،

مثل بلدة أُحرق شعراؤها.

أنا ثائر،

مثل عجوزٍ كادحة،

تدّخر مال غلالِها لكفنها.

قديمٌ، مثل غرام “وعود المهد”،

أعطيتُه لجرائم الشرف قبلكِ

القرى التي احترقت عمداً، والبنايات العصرية التي ترقص الآن،

في الغابات.

صفّيت حساباتي معكِ قبل لقائك بزمن،

هنا أنهي اسمك، فلا تغضبي،

ولا تحرقي طرف الرسالة في المرة القادمة.

أتذكر،

لم يكن مهداً تشكّل في منتصف العالَم،

بل جامعةً مرجومة،

وفتاةً جُرّت من شعرها،

وعذرية فتاة،

وطيف حبّها الذي لم يُلمس،

ونُدَباً على رقاب شعراء ماتوا في شبابهم.

أعرف، أن وهج الراقدين جنباً إلى جنب،

في المقابر المفقودة

يتفتح الآن مثل وردة.

لا تُستمد الكرامات من فِرْقةٍ،

فلتكن مثلما تكن في الميادين هيبة دوي الشعارات،

ولكن دون حشود،

ودون أن تذوب مثل قطرة سابحة بين الموجات.

والآن أمسكي يدي قليلاً هنا،

اسمك مثل بلدي دائماً في بالي،

وكلما يخطر ببالي حصان، يكون شَعْرَكِ،

وحينما تأتي ببالي ورقة، ففي تلك اللحظة تكون وجهك،

بوسعي الفرار كالقطط في أي وقت نحو أهدابك،

وهذا مما لا يتصوره عقل.

للمرة الأخيرة أنذركم

– يا أبناء شعبي –

لا تخرجوا إلى الشرفات، فربما تموتون،

لا تضرموا النيران في الأماكن العامة، ولا تعارضوا،

فالدم لا يتحول إلى ماء، أليس كذلك؟

الجماعات دائماً تخلط خطأً،

وتتبع بعضها البعض،

أما بداخلي فكأنما يتجمَّع بحر.

معذرةً لو كسرت صمتي الذي طال لأيام،

لقد ارتفع سعر السجائر مرّة أخرى، البنزين أيضاً،

وخسرنا جميع الكؤوس في كرة القدم،

وزاد سعر البهجة،

والأغاني،

تراجعت البورصة،

هبطت البورصة،

هبطت.

ولهذه الأسباب جميعها، يعاني الشرق من أزمات قلبية،

وصار كمِلْقَطٍ مُسْتَعِرٍ عند ملامسة الماء،

ليس كمصارع ثيران، ولا مشاهد،

بل كثور مزّق الشال الأحمر،

وها هو يهاجم الدنيا،

ويطارد بذوراً جديدة.

تجاوزت الرياح سرعتها وداهمتني،

وكذلك الدبابات، والبنادق، والأطفال، والزفاف، والموت البكر،

الأنقى هم هؤلاء،؛

الذين لا يعرفون،

الذين لا يعرفون،

الذين لا يعرفون.

اسمكِ نبأ جميل، أُفكر باسمِكِ،

وأمامي مدينة تحترق، أُفكر،

العالم يدور حول قبعتي، وزجاجتي، وساعتي،

والسلاح أيضاً يسألني: “كيف حالك؟”

وربما لهذا تملأ الرياح عينيّ وتفرغهما،

مثل فتاة ترفع تنورتها لممارسة الحب للمرة الأولى،

وكشخص ما زال على قيد الأمل ويبحث عن الحب.

لو حدث انقلاب بعدي، لو هربتُ،

لو أُغلقت الطرقاتُ أو احدودبت الجسور،

لو شاخت الحدائقُ التذكاريةُ والحصادُ المحترق، ونَشِفَ الخُبز،

فتذكّر دائماً – يا شعبي – كلامي.

قد تموت،

إياك أن تنزل إلى الشارع بدون بطاقة هوية.

(* “وعود المهد”: عادة تركية قديمة، يتعاهد فيها الأهل على تزويج أطفالهم في المستقبل)

■ ■ ■

مساء

انسدلت أغطية المدينة،

وصبغ الليل أزقتها كلّها،

فقط، على ناصية ذلك الزقاق طفل

يجلس، وكأن الحياة قد غفلت عنه.

جميع الستائر مغلقة بإحكام،

أنا أخشى الأفق،

إلى هذا الحد صامت أنا والمدينة،

حتى لا يخطر على بالي الكلام.

السماء طفل زنجي،

بيديه الكبيرتين مقارنة بحجم جسده،

يقبض بقوة من الجهتين على الحياة،

ويخنقها.

■ ■ ■

العودة إلى البيت

البدء في كتابة مثل هذه القصيدة،

أو عدم البدء أبداً

يتجمّد تاريخي في فم امرأة نسيت تبادل القبلات.

والآن هذا هو البيت الخامس، البيت الخامس لقصيدة، هذا كل شيء. ولا شيءَ يُكتب.

الأشلاء في يديّ اللتين رفعتُهما إلى صدري،

وأخشى أن يحدِّق بي أحد

هي في يديّ، كانت ساخنة في الطريق والآن تجمّدت كالمَعْدن، فربما هي أيضًا تظنّ أنني،

من بعض أشلائها.

لم أكتب لتلك الأشلاء كلمة واحدة منذ زمن طويل، عبثت بريشها، وبأسنانها المغطاة بالصدف.

كان يَعد الأمل، ولكنني تركته عندما تبادلنا النظرات عند ظلّ شجرة،

كُنت أركض بقدمي طفلٍ، فظَنّ القناصون أنني آلافُ الظباء،

وقفت حتى تعامد الصباح، ونزلت بصحبة أشلائي إلى الجبل لنشرب الماء.

هنا أيضاً بيت في قصيدة، ربما يكون بيتاً أخيراً لا أحد فيه.

تحدثتُ إلى تلك الأشلاء بادئاً من النهاية، وقشّرت بسكاكيني وجهي المُسمّر أمام الخريف.

عثرت على الطريق بتحسّس أنفي للأعشاب، بين شفتين محدّدتين -تماماً هناك-

في محراب فمها، لا توجد شائبة لكلمة لا شربة ماء، في هذه اللحظة اكتشفت نظرة طويلة جداً،

وأخرجت خريطتي من جيبي الخلفي -في البداية- شطبت على كل الأمكنة التي مررت بها،

وتماماً في تلك اللحظة دوّنت خطواتي إلى جوار الأحياء.

هل دوّنوا خطواتي أيضاً في أقاليمهم؟ لا أعلم، لا أدري، فهنا ورقة فحسب.

ولكنني أعرفُ أنهم أخرجوا خريطة من جيوبهم قبل قليل للأمكنة التي مررت بها وشطبوها؛

والأبواب التي وقفتُ أمامها بصبر، والعتبات، والشرفات، وأسقف المطابخ وطرق الغابات التي تراشقت فيها نظراتنا.

ينتهي التشرّد،

أعود إلى بيتي من جديدٍ وبيدي أشلاء.

أُصدّق التاريخ وأنا أمشي، لكنّ غصةً في قلبي تجعلني أتعثر،

يقولُ لي: لن يُرحب بكَ في بيتكَ بجسد شائخ، وأغانٍ عفنة، وهواتف صامته لا ترن.

الآن هذه الكلمة، واقفة في مكان لا يلتفت إليه أحد، فكل واحد يرى اللعنة على طريقته،

مكتوبٌ في الصحف كيف قتلتُها، كيفت قتلتُها -لا أدري،

فأنا لم أكتب ولو كلمة واحدة منذ وقت طويل،

ومن ثم تجمّدتْ.

كانت بلساني رصاصة ذهبية، تفتح بمخالبها فمي وتخرجه دون جرحه.

كنّا نتحدّث عن العشّاق السابقين في التاريخ البيزنطي، ومذابح اللغة، ونادينا على أولئك الذين ابتعدوا كثيراً: “اليوم أيضاً؟”.

ما أقوله إن البارعين في لغة البارود، ليس بمقدورهم أن يفجروني، في اليوم الذين أتمدّد فيه في منتصف اللحظات.

سيقول الناظرون إلى آثار خطواتي الأشبه بخطى كلب، أنهم قد نجحوا في القنص عندما ذهبوا ليصطادوا،

بينما كانت ذاكرة النزوح هي حصّتي من الصيّد.

كان ريشها أسود وكثّاً، واستدارت صوب الشمس تبشرني: “جاء الصباح”.

كانت البنايات مصفوفة فوقي، فمددتُ إلى الأفق رأسي.

أيقنت أن ثمة بذور نُثرت على الأرض، عندما كنت أسير إليها.

أما بذرة الطبيعة، فُغرست في قاع النهر، ولا أحد بوسعه قول غير ذلك.

في اللحظة التي فرشت فيها معطفي على أوراق صنوبر جافة، كانت هناك لغة حيّة متلاعبة في فمها، وصوت مطر ماحق في أذنيها، ووريد مرتعش في ساقيها المتوترتين.

على جدار خرساني مطرقة، أطرق ولا يفتح أحد، فتتدلى ظنوني من عنقي،

الأرض القاحلة تشدني إليها مثل الدم، ولا أحد يفتح، ومن ثم بَقَيتُ هنا،

وبينما توهمت أنني سأجد الراحة مع الأحياء، كان ينقلب العالم.

أول مكان شطبت عليه كان بيتي، لو أخرج الخريطة من جيبي وألقي نظرة عليها، لكنني صرت بلا يدين، فوقها أشلاء تسحقها،

التشرّد ينتهي، وأعود مجددًا إلى البيت متلاشي اليدين،

أقول لو أبدأ كتابة مثل هذه القصيدة،

ولكن ما جدوى الشعر،

لا شيء الآن سوى عرض الأشلاء أمام الآخرين،

شعوري يتفتت، من نساء يائسات من كل شيء.

هنا بيت لقصيدة، قرأه الجميع وتجاوزوه.

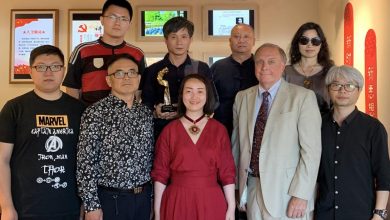

* شاعر وكاتب تركي من مواليد إسطنبول عام 1986. درس العلاقات الدولية بجامعة كوجالي، وعمل محرّراً للشعر في مجلّة “قره قلم”، وهو كاتب في صحيفة “حريات” منذ عام 2010. أصدر عدّة مجموعات لفتت الانتباه إلى تجربته الشعرية، وفاز بعدّة جوائز؛ من بينها: “جائزة جمال ثريا للشعر” عام 2006. بلغة شعرية حديثة وصوت خاص يخاطب الضمير، يمزج شعره بين الحسّ الفردي والهموم الجماعية، الاجتماعية منها والسياسية.

** ترجمة عن التركية: مي عاشور

العربي الجديد