الحركات الاحتجاجية والبعبع السوري/ حيّان جابر

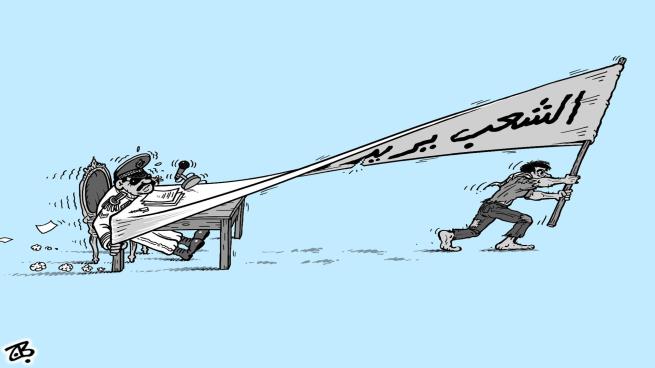

عمل النظام العالمي على تحويل الثورة السورية إلى بعبعٍ يخيف الشعوب الثائرة والمحتجة بشكل دائم ومستمر، وخصوصا في منطقتنا العربية ومحيطها، وهو ما يفسّر تكاثر البرامج والعبارات الرنانة التي تنبه الشعوب من مصير سورية والشعب السوري، محمّلة كامل مسؤولية الوضع السوري الحالي، الأخلاقية والسياسية واللوجيستية والاقتصادية، إلى الجموع البشرية السورية التي غزت الشوارع والمدن السورية، كي تطالب بحقوقها وحريتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. أي حاولت النظم الاستبدادية والإجرامية ومثقفوها المأجورون، ووسائل الإعلام الخاضعة لها، حصر الشعوب أمام خيارين لا ثالث لهما، الخنوع والخضوع المطلق للسلطة القائمة، والقبول بجميع أشكال الفساد والمحسوبيات والنهب، أو تدمير الدولة والمجتمع وتحميل المسؤولية لجميع المحتجين والمتظاهرين الذين يرفضون الصمت على انتهاكات السلطة وزبانيتها.

وقد يعتبر بعضهم أن السنوات الماضية التي شهدت تراجعا ملحوظا في حيوية الشارع العربي المحتج والثائر وحركيته، هي الدليل القاطع على نجاح النظام العالمي، والعربي خصوصا، في مأربه، لكن ذلك يتجاهل بصورة كاملة الأسباب الموضوعية خلف حركات الاحتجاج عموما، وبالتالي يغفل أسباب عودة هذه الحركة وتجذّرها، وربما تطورها في قادم الأشهر. وهو ما جعل الشعوب أمام حقيقتين واقعيتين ماثلتين بالعين المجردة، تعبّر الأولى عن المصير الذي آلت إليه الأوضاع في غالبية الدول العربية الثائرة، بدايةً من تونس وانتهاء بسورية، حيث لم يتمكن أيٌّ من هذه الدول من إنجاز عملية انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي كاملة ومتكاملة؛ من الحالة التي كانت نهاية عام 2010 إلى وضعٍ جديدٍ يلبي مطامح الشعوب وأهدافها، مع الإقرار بنجاح تونس حالة فردية في إنجاز تحولٍ مهم في طبيعة الحياة السياسية؛ لكنه غير كافٍ أو غير مكتمل بعد.

في حين تعبر الحقيقة الثانية عن الواقع المعيشي الملموس يوميا، والذي يحاصر الشعوب ويخنقها اقتصاديا وصحيا وسياسيا وثقافيا، حتى بات الصمت عنه أصعب بمراحل من قدرة الإنسان على الاحتمال. وهو ما سبب ويسبب عودة الجموع إلى الشارع، وبشعاراتٍ تحاكي ثورات الربيع العربي، من الثورة التونسية وحتى السورية، إذ وعلى الرغم من التدمير والقتل الممارس في سورية وليبيا واليمن، فإن شعارات الحالة الثورية وطقوسها حاضرة وبوضوح في غالبية المظاهرات الاحتجاجية العربية، في لبنان والعراق ومصر والمغرب والأردن وتونس، وأخيراً في السودان، ما يدفع السلطات، وأدواتها الثقافية والإعلامية، إلى زيادة جرعات التخويف من النموذج السوري، عند كل شرارةٍ احتجاجيةٍ محلية أم عربية أم عالمية، وهو ما ترافق مع موجات الاحتجاجات الفرنسية المعروفة بحركة السترات الصفراء، والتي أثار بعضها موجاتٍ من السخرية والضحك الممزوج بالحزن على مدى السقوط الأخلاقي والسياسي والإعلامي الذي تقبع فيه سلطاتنا الاستبدادية وإعلامها الهزيل.

وبالتالي، كل أزمة اجتماعية، وكل حركة احتجاجية، محلية أو عربية وعالمية، تثبت أن أنظمة الاستبداد والنهب والقتل ماضيةٌ في سياساتها حتى نهايتها، من دون أي تراجع أو مناورة؛ بل على العكس يمكن ملاحظة تسارع وتيرة النهب والقمع الذي يصل، في أحيانٍ كثيرة، إلى القتل العلني والمباشر، وكأنها تحاول زيادة مكاسبها الشخصية قبل انتهاء مرحلتها أو دورها الحتمي. في حين تبدو الحركة الشعبية الساعية نحو بناء مستقبل أفضل وأجمل، أمام خيارات أكثر وضوحا مما مضى، وإنْ ما زالت بعيدة المنال، وهو ما ينعكس في شكل الحركات وطبيعتها ودوريتها وجذريتها أحيانا، وفي طابعها المطلبي أحيانا أخرى، كما في عمقها وتحاشيها الخضوع لهذا الطرف أو ذاك. مثل تراجع حدة الاحتجاجات اللبنانية والعراقية، نتيجة محاولات بعض الأطراف الداخلية حرفها لصالح حالة الاستقطاب السياسي، الحاصلة داخل منظومة الحكم ذاتها.

وعليه، يبدو أن البعبع السوري، وربما المصري واليمني والليبي، وحتى النموذج التونسي، بإيجابياته وسلبياته، قد تحول إلى أحد أهم المصادر التي تمد الشعوب والحركات الاحتجاجية بخبراتها ودروسها. وهو ما سوف يرفع من حظوظ الحركات الاحتجاجية المقبلة في تحقيق أهدافها، وبأقل الكلف البشرية والمادية الممكنة، فكما هو واضح، لم تحل جميع حملات الترهيب بالنموذج السوري، وما شابهه من نماذج، دون تدفق الجموع البشرية إلى الدوار الرابع في العاصمة الأردنية، أو إلى مدن السودان وساحاته، أو في المغرب وتونس سابقا، ولبنان والعراق بوتيرة متكرّرة كل بضعة أشهر. كما لا يمكن اعتبار جميع هذه الموجات الاحتجاجية، على اختلاف قوتها وديمومتها وجذريتها، جزءا عضويا لما يعرف إعلاميا بثورات الربيع العربي، وإن كانت امتدادا وتطورا عمليا لها، نتيجة تباعدها الزمني وتطورها التنظيمي وحذرها السياسي من الوقوع في مصائد القوى الخارجية، والمعارضات التقليدية والحديثة التابعة والخاضعة لجهات خارجية، أي الحذر من فسح المجال أمام قوى الثورة المضادة، كي تتسيد المشهد السياسي والإعلامي، وهو ما نجده سببا رئيسيا في تباين وتيرة المظاهرات والاحتجاجات الحالية مع الحالة التي سادت عربيا، بعد نجاح الثورتين، التونسية والمصرية، في إسقاط رمز السلطة والنظام القائم المتمثل في الرئيس في حينه.

مرة أخرى، يبدو أن الشعب العربي إجمالا، بحركاته الاحتجاجية، يتقدّم بخطوةٍ، إن لم نقل بخطواتٍ عديدة، عن النخب والمثقفين العرب، بصورةٍ تعيد إلى الأذهان الحالة التي سادت في بدايات الثورة التونسية، ففي حين تجهد غالبية النخب خلف تحليل الاصطفافات والصراعات الدولية الناشئة والمتجددة بين الفينة والأخرى وتفسيرها، وتنسى التبحّر في أوضاع الشعب، والانخراط معه في نضاله وهمومه اليومية، نجد الشعوب تبحث عن سبل نجاح الثورة وتغيير النظام القائم، كامل النظام الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، نحو نظامٍ جديدٍ يلبي طموحها، بعيداً عن دهاليز الشخصنة، والمؤامرات الخارجية، والاصطفافات الدولية التي يجهد كثيرون في جر الشعوب واحتجاجاتهم إليها، فقد كشفت الشعوب طبيعة العلاقات الدولية القائمة على المصالح فقط، بعيداً عن الخطابات الرنانة المتشدّقة بقيم الإنسان وحقوقه، كما كشفت مدى رعب المنظومة العالمية من أي حركةٍ احتجاجيةٍ، صغيرةً كانت أم كبيرة، في دول العالم الثالث أو دول العالم الأول.

العربي الجديد