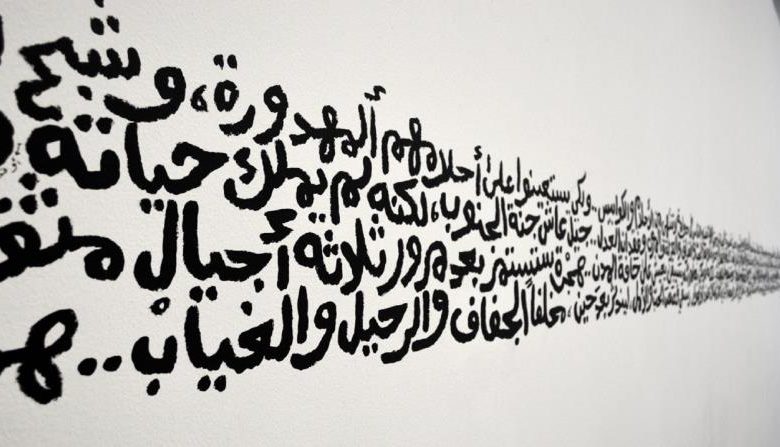

دفنُ الشعر حيّاً/ عارف حمزة

أصبحت مقولة “موت الشعر” من البدهيّات التي تخرجُ من أفواه لا يعنيها ألم موت جمال فنّي مثل الشعر. ومنذ سنوات طويلة يتم ترديد هذه المقولة بمناسبة ومن دون مناسبة، وربّما بسبب ذلك توقف البعض عن إخراج “قصيدة النثر” من مدافن الشعر؛ طالما أنّ الشعر كلّه انهار ومات، فما فائدة جعل قصيدة النثر تنام في العراء.

ولكن لماذا ننسى أن هذه المقولة لم يتم اكتشافها وقولها في عالمنا الثالث. بمعنى أنّ الفكرة، أو المقولة أو الحكم، قد وصلت إلينا، ولكن جذورها لم تكن يوماً ما، حتى الآن على الأقل، في أرض الكتابة عندنا. مثلها مثل نسبة عالية من مدارس الكتابة بشكل عام، ومدارس الشعر بشكل خاص. لذلك لا نعرف لماذا يتم ذكرها مراراً في بلادنا، من صحافيين ونقاد وكتاب وقرّاء، من دون أن يعنيهم ما معنى موت الشعر، ولا التحقّق من ذلك.

الشعر في كلّ شيء

بشكل عاطفيّ ومباشر كنا، عند قراءة جملة غريبة ومفاجئة في رواية تجعلنا نتوقّف عندها، نقول ببساطة بأن هذا من الشعر الخالص.

لماذا نغمض أعيننا عند سماع قطعة موسيقية نحبّها؟ ألا نكون منتظرين تلك الجملة الموسيقية التي من الشعر؟ تلك التي تؤلمنا بالذات؟ وما يُميز لوحة ما هو ذلك الشعر الذي يلمع في مكان ما فيها، وكذلك في المسرح والأفلام.

ولكن علينا أن نعترف بأن المعرفة والتطور العلمي أوديا بكل الجماليات الخفيفة والبسيطة؛ بل أغمضت عيون الكثيرين عنها؛ إذ عاماً بعد عام صارت الحياة أسرع، وصارت الحساسيّة، المتعلقة حتى بالتفاصيل، أقلّ وأبطأ. كأنّ الحياة صارت مادية بحتة، وما عادت تخضع لقوانين غامضة، بل لمعادلات صارمة في وضوحها.

تبديد الجمال بالمعرفة

في ألمانيا، على الأقل، يجد أحدنا بأنّ كلّ المفاجآت تقريباً كأنّها قد انتهت. كلّ شيء في الطبيعة بات تحت السيطرة. صارت الناس تعرف كل شيء تقريباً عن الطبيعة التي حولها. ومن جهتها ألغت القوانين الصارمة في التربية، التي تؤدي إلى الوحدة والانفصال في كثير من الأحيان، إلى وضع الإنسان أيضاً تحت السيطرة. صارت الحياة الشخصيّة مبرمجة ضمن شبكة من العلاقات المادية الخالية من الروحانيّة والعاطفة وحتى من العلاقات الاجتماعية.

تلك القوانين الصارمة حوّلت الحياة الشخصيّة إلى حياة “مُبرمجة”، وإلى حياة تحت السيطرة.

كما أن الحريّة الجسديّة ألغت متعة الحب، وكذلك الجنس، وآلامه وخوف الفقد والهجران، وهذا ما أطفأ الحواس رويداً رويداً؛ فبات العريّ شيئاً عادياً وغير مثير، وباتت القبلات في الشارع متاحة، وكذلك أماكن اللقاء الجنسيّ. لا شيء مُخيفا ومثيرا للهفة وللوعة، وانحسرت درجات الحبّ المتنوعة والكثيرة إلى درجتي الوصال أو الانفصال. وهكذا صار من حقّ أحدنا أن يسأل: إذا كان الأمر كذلك فمن أين سيأتي الشعر؟

وبمراجعة الإصدارات الشعريّة الحديثة سنجد أنّها تختلف جداً عن أشعار العالم الثالث، الذي لم يتحطّم بعد تحت ضربات التقدّم العلمي والحريات الشخصيّة. سنجد أن نسبة كبيرة من شعر هذا العالم المتقدّم، يشبه رسم الطبيعة الصامتة، أو يذهب لوصف النباتات والحيوانات والميثولوجيا مع طرح فلسفيّ خالٍ من تلك العاطفة التي تخصّ الشعر. لا شيء اسمه يوميّ وعابر ومهمل. لا آلام أيضاً. وكأنّ شعر دول الرخاء يُناسب آلام رخاء سكانها.

هذه التربية وتلك القوانين الشخصية والمجتمعيّة، وكذلك القواعد المتعلّقة بالعمل، جعلت أكثر الناس هنا “ممثلين” في علاقاتهم وحياتهم. التمثيل الذي يؤدّي إلى المجاملات الواضحة والمصطنعة، والمغلفة بالبرودة التي باتت تشكّل غلافاً جويّاً في هذا البلد، على سبيل المثال لا الحصر.

انتهت المفاجآت في البلاد المتقدّمة علميّاً؛ لدرجة أنّه صار بإمكان مراكز البحث فيها رفع متوسط الأعمار! وفي الطريق إلى الاحتفال بالمدينة الإلكترونية، والدولة الإلكترونيّة في الظاهر، سيتم الاحتفال بالحياة الإلكترونية في الباطن.

صراع الرواية وسيطرتها

أسئلة كثيرة تدفعها مقولة “موت الشعر” إلى النور، أو إلى الحياة، مثل السؤال الضخم الذي طرحه الشاعر والمسرحي والناقد الأميركي ت. إس. إليوت (1888 – 1965): “أين هي الحكمة التي فقدناها في المعرفة؟”.

هذه المقولة، مقولة موت الشعر، برّر الآخرون بها سيطرة الرواية، وكأنّ الرواية ما كانت موجودة بوجود الشعر، أو أنّ الرواية كانت بلا أهمية تذكر سابقاً. ومن جهة ثانية يبدو الأمر وكأنّ صراعاً فنّياً يندلع منذ الأزل بين فنون الكتابة، حتى نصل إلى حكم نهائيّ لهذا الزمن بأنّه “زمن الرواية”، وبأنّ الرواية قضَت على الشعر. مع أنّه أمر مؤسف أن لا يكون الزمن هو زمن الرواية في العالم العربي.

لا تعني هذه المقولة خلوّ المكان للرواية وانتهاءه بالنسبة للشعر، بل قد تعني بأنّ الرواية يُمكن أن تقدّم الفنّين معاً؛ فن الرواية وفنّ الشعر. بمعنى أن تحتوي الرواية نفسها على الشعر، وعندها لا مبرر لوجود الشعر مستقلاً!

نشر اللاشعر

السؤال الآخر هو التضاد الصارخ في عبارة “موت الشعر”. الشعر الذي يعني الفن والجمال والفرجة. والموت الذي يعني انتهاء كلّ ذلك. وجمع هذين المتناقضين يصنع وصفاً عنيفاً. هذا العنف في الوصف يُبدّد نهائيّة الحكم الذي يتضمنّه.

ما يجري عندنا في العالم العربي لا يمتّ لهذه المقولة بأيّ صلة. فكما قلنا بأنّ هذه المقولة وصلت لهواء هذا المنطقة، ولكنّها لم تنبت في جذورها. إذ ما زالت الناس تتأثر بالشعر بشكل كبير. وما زالت حتى المدارس القديمة في كتابته لها تأثيرها الطازج ذاك على العامة على الأقل. وحتى الأغاني التي تعتمد على الشعر، سواء الفصيح منه أو حتى المحكي، ما زالت تُفلت تلك الأحصنة من داخل الأجساد، وتجعلها تركض حتى انفجار قلبها في آخر الأعراس.

في ذات الوقت هناك موجة هائلة من أجل تخريب الذائقة الشعرية لدى المتلقي في منطقتنا. وخاصة إذا نظرنا ودققنا في إنشاء عشرات المواقع والصفحات الإلكترونيّة، التي يُديرها عادة أناس لا علاقة لهم بالكتابة؛ بل يتوسّلون جمهورهم الأميّ المتزايد، إطلاق صفة شعراء أو نقاد عليهم، وتوليد عشرات الكاتبات، خاصة، والكتاب، و نقاد عليهم، لنشر كتابات وإطلاق صفة شعراء عليهم بمجّانيّة وسخف واضحين.

قليل جداً من الشعر نجده في تلك الصفحات، خاصة التي تمّ إنشاؤها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ نجد أن المسؤولين عنها لا علاقة لهم بالكتابة، ويصنعون هذا المكان من أجل التسلق على أكتاف الآخرين، الذين لا أكتاف شعريّة لديهم. أخطاء لغويّة ونحويّة فادحة تطيح بأيّ جملة شعريّة لو وجدت.

إحدى الصديقات، التي تنشر، أو ينشرون لها في تلك الصفحات، أرسلت لي مخطوطتها الشعريّة الأولى لكي أعطي رأي الشخصيّ فيها.

ولم يكن مفاجئاً لي أن لا أجد شعراً في ما تكتبه، ليس بسبب أنّها بدأت كتابة الشعر منذ شهرين، على حدّ قولها لي. وعندما قلت لها بأنّه لا شعر في هذه المخطوطة، وإن وُجد فإنّه مأخوذ من شعراء آخرين، ردّت عليّ بأنّها تكتب أفضل من شاعرات الفيسبوك!! ومعها حق؛ لأنّ الفيسبوك صار بالنسبة للجهلة “ديوان العرب” وليس الشعر.

تنشر هذه المواقع وأولئك المتسلقون والخادعون والمخدوعون ما هو ضد الشعر. ولكنّ هذا ليس دليلاً على موت الشعر، بقدر ما هو استبسال من “الناس الجوف” لدفن الشعر وهو على قيد الحياة.

ضفة ثالثة