في الذكرى التاسعة للثورة السورية، وأزمة المعارضة السورية -مقالات مختارة-

تحديث يومي في نهاية الملف

ورود على قبر الثورة/ عمر قدور

ما كان ينقص سوى كورونا لتمر ذكرى الثورة السورية بوصفها حدثاً ينتمي إلى زمن آخر. استذكار الثورة بين الأوفياء لها يشبه التقليب في ألبوم عائلي مشترك، تحضر فيه صور الأحبة من الموتى وذكريات زمنهم الجميل، الزمن الذي استشهدوا فيه بنبل، بينما تمكن الباقون من النجاة لأنهم سعوا إليها أو لأنهم حظوا بها اعتباطاً. يحضرون كأبطال في زمن عزّت فيه البطولة، أو صارت خارج سياق طاغٍ من الخيبة والهزائم والارتزاق.

يحضر كورونا هذه السنة ليضع السوريين أمام استحقاق آخر مؤلم، فهم من دون اختيار جزءٌ من بشرية مهددة بفناء قسم منها، بينما لم تُظهر البشرية ذاتها التعاطف المأمول مع إبادتهم. هم مهددون بالوباء أسوة بالبشرية، بعد أن كانت الإبادة من نصيبهم الخاص. ويلزم الإفراط في الأمل من أجل الظن أن البشرية الناجية من الوباء ستكون أعلى حساسية إزاء مقتلة بعيدة عن أسوارها الجديدة، إذ من المرجح أن يكون الناجون أشد أنانية وأقل اكتراثاً بغيرهم، ولو إلى حين.

وإذا لم يقع حدث دراماتيكي في الأمد القريب، لعلها تكون الفرصة الأمثل لآلة الإبادة الأسدية وحلفائها بانشغال العالم بالوباء الجديد. في ظروف أفضل، قبل أسابيع قليلة، رأينا المنسوب المرتفع لتجاهل مأساة الواقعين تحت القصف في إدلب، ثم رأينا كيف تُركوا لتفاهم روسي-تركي لا يلحظ مأساتهم. قد يوقف الوباء عجلة السياسة والحرب في دول تحترم مواطنيها، وتسخّر إمكانياتها كلها من أجل مواجهته، أما مع الأسدية وحلفائها فلا يمكن توقع هذا السيناريو، بل من التعقل توقع أن يفكر القتلة في مثل هذه اللحظات الحرجة باقتناص ما يرونهم أفضل فرصهم.

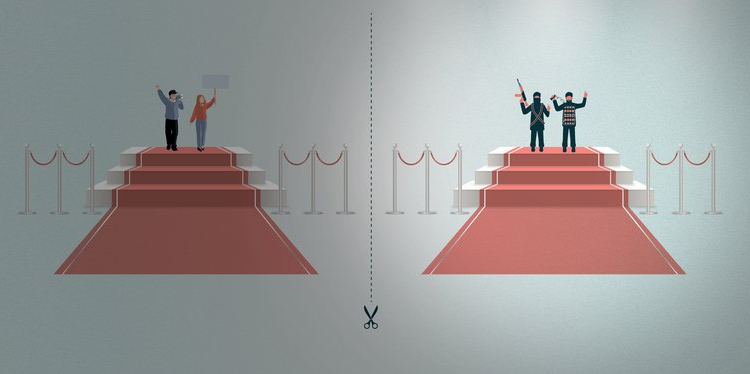

قد تكون أخبار كورونا أيضاً ذريعة مناسبة للتخفف من عبء ذكرى الثورة، ومن عبء أسئلة عن المآلات. الأسئلة ذاتها كانت واجبة في سنوات ماضية، إلا أن التملص العام منها كان أسهل لأن نتائج الهزيمة العسكرية لم تكن على هذه الدرجة من الوضوح. كان ثمة متسع لمن لا يفصل بين الثورة والحرب، ويرى الثورة في كل ما هو مضاد للأسدية، أو يعمل تحت هذا الادعاء. يصادف اليوم أن تُستهلك تلك الذرائع، وأن تغيب معها المطالب بوقفة تأمل.

كنا خلال سنوات في أتون الحرب، وكان ينبغي التذكير دائماً بأن السوريين أعلنوا الثورة وأن الأسد والأسديين أعلنوا الحرب؛ هكذا كان الأمر منذ المظاهرات الأولى. فرضت الحرب الإلزامية قوانينها، وراحت المفاضلة تنحصر مؤقتاً بين الشر المطلق وما هو أدنى منه. لم يتهاون الأسد وشبيحته للحظة في إظهار الأسدية كآلة إبادة وشر مطلقين، فوظيفة الحرب لم تكن تحقيق الانتصار كي تُحسب منافعها التقليدية، وفي مقدمها كسب أهالي المناطق المستهدفة؛ كانت منذ لحظة إعلانها حربَ وجود. على هذا الأساس، تتوجب قراءة انحيازات الحرب من قبل الذين لم يكونوا يوماً “هم أو أحبة لهم” سوى مهددين بالإبادة، فالحرب الإلزامية تولّد انحيازاتها الإلزامية، ومن الخطأ الخلط بينها والانحياز إلى مثُل الثورة الأولى، باستثناء أولئك الذين يتطابق مفهومهم الأيديولوجي الخاص بالثورة مع حربهم الخاصة.

الذين اتخذوا موقفاً مناوئاً للحرب لم يقدّموا إجابات أو اقتراحات للتعاطي مع الأسدية التي أعلنت الحرب، ولم تكن لتتوقف عنها حتى لو توقفت الثورة. النسبة الغالبة منهم لم تنجُ من الانحيازات التي فرضتها الحرب، وهذه النسبة امتلكت ترف اعتبار الأسدية أهون الشرور، وصولاً إلى الاصطفاف معها مباشرة أو مواربة بخلاف اعتزال الحرب المعلن من قبلها. إذا نحينا ما يمكن استنتاجه حول رياء هذه النسبة، يمكن القول أن حرباً “جذرية” من هذا القبيل يصعب أن تمنح للمعنيين بها إمكانية الحياد.

في الحرب التي أعلنها الأسد منذ تسع سنوات، كانت آلة الإبادة تقول للسوريين أن الخسارة ممنوعة عليهم لأنها تعني الفناء، وكان النظام الدولي يقول لهم أن النصر ممنوع عليهم تحت ذريعة عدم وجود حل عسكري في سوريا. لا نعلم ما هو مخفي في دهاليز السياسات الدولية، المؤكد أن التدخل الإيراني المبكر جداً جداً “والذي لولاه ربما سقط الأسد بأقل التكاليف” أتى برضا دولي، وعندما فشلت الميليشيات الشيعية ظهر الرضا الدولي ذاته عن التدخل الروسي، أي أن التعويل على حرب استنزاف تدفع الأسد إلى تقديم تنازلات لم يعد له وجود، فضلاً عن تهافته في الأصل.

طوال سنوات الحرب كان التعبير عن الانتماء إلى الثورة لا يعدو كونه التزاماً بهدفها، أي حرية السوريين والانتقال إلى الديموقراطية، وهذا يختلف بالتأكيد عن وجود ثورة فعلية في سوريا. كان هناك متلهفون لإعلان نهاية الثورة وحصر زمنها بأقصر مدة، وكثر منهم قدّموا رواية عن ثورة لأيام أو أسابيع قليلة سرعان ما انحرفت عن غايتها، وهي سردية تتشابه إلى حد مستغرب مع دعاية الأسد عن مطالب مشروعة في الأيام الأولى سرعان ما تم تجييرها لأجندات خارجية. في المقابل من أولئك، كان هناك كثر ممن يعزّ عليهم الاعتراف بأن الثورة انتهت موضوعياً، وبأن القتال ضد الأسد غير محكوم بمعايير الثورة وأهدافها. كانت لهفة الأولين لطي صفحة الثورة سنداً للإنكار الذي مارسه القسم الآخر، إذ فُهم منها “عن حق غالباً” وجود رغبة في دفن أحلام التغيير.

قلائل الذين انتبهوا ونبّهوا إلى إنكار نهاية الثورة بوصفه تعلّقاً عاطفياً بما لم يعد له سند، وإلى أن إعلان وفاتها لا يحتم دفن تطلعات السوريين معها على النحو الذي يتمناه البعض. من وجهة النظر هذه، لإعلان الوفاة وظيفة العبور بالقضية السورية إلى عتبة مختلفة، وبأدوات جديدة عوضاً عن التي ثبت فشلها، وبخطاب أعمق من الخطاب المختزل الذي تم استهلاكه. في ذكراها التاسعة، قد يكون قاسياً وصادماً بالنسبة للبعض القول أن دفن جثة الثورة ووضع ورود على قبرها هو أفضل تكريم، أقلّه بدلاً من الاستمرار في خوض نقاشات غايتها عزل ذلك الجثمان عن كل من يريد رمي قاذوراته فوقه، سواء كان من أعدائها أو ممن يزعم الانتساب إليها.

المدن

—————————————-

السنة العاشرة للثورة أو البحث عن السلام في سورية/ برهان غليون

من الصحيح، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، أن استمرار الشعب السوري، ممثلا بفصائل المعارضة المسلحة والسياسية والمثقفة، في خوض معركةٍ غير متوازنة أكثر من تسع سنوات، يشكل وحده عبرة لمن يعتقد أن المسألة حسمت، وإنجازا بطوليا في مواجهة نظام غدر بشعبه عندما وضع مصيره في يد قوى كبرى، تنتظر الفرصة منذ عقود، وبعضها منذ قرون، للحصول على موطئ قدم على الضفة الشرقية للمتوسط، ووضع اليد على الفريسة السورية. ولعل هذا الإنجاز يزداد قيمةً عندما نضعه في سياقه التاريخي، من الافتقار للتضامن الدولي والتشتت والانقسام الفكري والسياسي لأحزاب المعارضة، والظروف القاسية التي واجهت السوريين في سعيهم إلى الخروج من نفق العبودية الذي أراد نظام الأسد أن يدفنهم أحياء فيه إلى الأبد.

ولكن من الصحيح أيضا أن ثمن هذه المقاومة البطولية للهمجية والانتصار على الضعف والخوف الإنسانيين معا، كان باهظا جدا، دفعه السوريون من أرواح مئات الألوف من أبنائهم وبناتهم، واقتلاع الملايين منهم من منازلهم وأحيائهم وقراهم ومدنهم ورميهم في المجهول، مع حرمان ملايين الأطفال من الحد الأدنى من التعليم والتأهيل في مواجهة تحدّيات مستقبل غامض، وإلحاق الدمار بالعمران البشري، الاقتصادي والسياسي والمدني معا. ومما لا شك فيه أن أخطر ما فقده السوريون، في هذه المحنة الطويلة، وحدة إرادتهم وضياع قرارهم المستقل، واضطرارهم إلى تسليم أمورهم إلى حلفائهم أو/ وأكثر فأكثر إلى مستخدميهم. وارتهان معارضاتهم، بمسمياتها المختلفة، ومؤسساتها، وأشخاصها، إلى أجندات وأولويات القوى التي تتنازع على الحلول محلهم في حكم بلادهم واقتسام مصالحهم الوطنية.

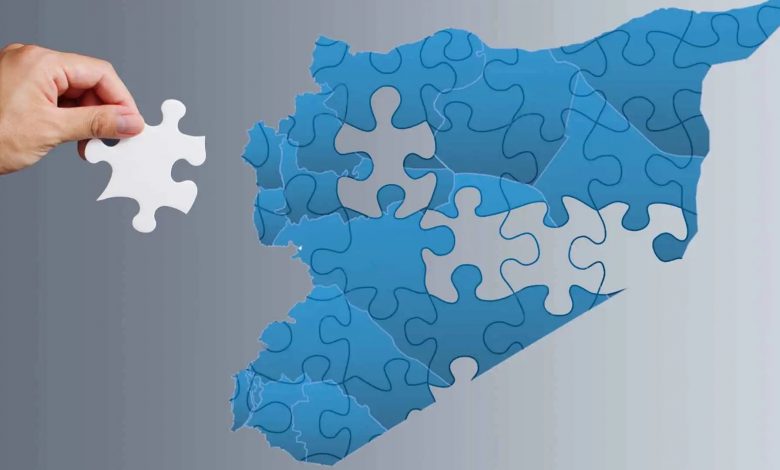

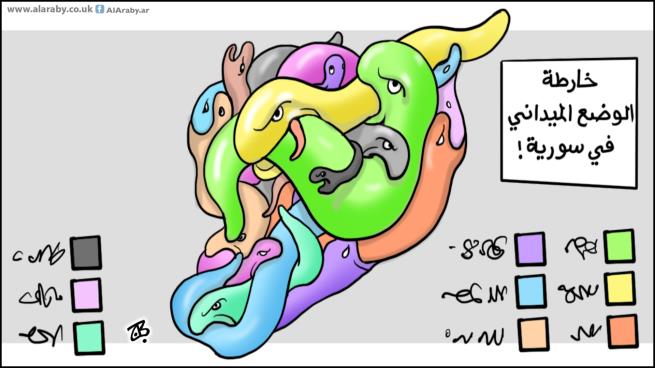

ينطبق هذا الوضع على ما يسمى النظام والمعارضة معا، فلا يوجد أي شك في أن النظام المافيوي قد نجح في أن ينفذ تهديده: الأسد أو نحرق البلد. بل ذهب، في ذلك، إلى أبعد مما كان من الممكن لأكبر المتشائمين تخيّله، فدمّر مؤسساته ووزّع موارده على حماته من الدول التي جاءت لنجدته، حتى تحوّلت أراضيه إلى حقل منذور للحروب الإقليمية والمواجهات الدولية، مزروع بمئات القواعد العسكرية ونقاط المراقبة الأجنبية، وإلى ميدان تدريب واختبار للجنود وللأسلحة الجديدة الروسية والإيرانية والإسرائيلية والأميركية. لكنه خسر مقابل ذلك ملكه وتحوّل، بأشخاصه ومؤسساته، إلى قناة لسلطة احتلال متعدّد الأطراف، ودليل مليشياتها، وتغطية قانونية لانتهاكاتها الشاملة حقوق السوريين وسيادتهم.

ولكن النتيجة الأبرز لهذا النصر الملتبس كانت أسوأ من هزيمة، بمقدار ما عنى استمرار الحرب ومآسيها في كل مكان، تحت سيطرة النظام وفصائل المعارضة سواء، بالإضافة إلى تحوّلها إلى حرب بالوكالة، وقودها السوريون ومستقبل أجيالهم ووطنهم، ومخرجاتها تعميق الشرخ فيما بين جماعاتهم حتى أصبح من المشروع التساؤل، كما يفعل كثيرون، فيما إذا كان لا

يزال لدى السوريين ما يكفي من الثقة للعودة إلى العيش المشترك، بل والحديث عن وطن واحد قادر على احتضان جميع أبنائه، بينما لا تكفّ معالم الانقسام والتقسيم عن الانغماس عميقا في القلوب والمشاعر والتطلعات قبل أن تتجسد في الواقع وتفصل بين مناطق وعوالم تنكر بعضها بعضاً، وترفض أن ترى الواقع والحاضر والمستقبل إلا من خلال ما تعيشه من مخاوف وتتغذى به من أوهام.

ومع ذلك، لم يفقد السوريون الأمل أبدا، حتى في مخيمات التشرّد والمنافي والعراء، لا يزالون مؤمنين بأنهم لم يقولوا كلمتهم الأخيرة، وإنهم على الرغم من التدخلات الأجنبية المستمرة هم وحدهم الذين سيصنعون في النهاية قدرهم. وبدل أن ينتظروا التشجيع من قادتهم، يبادرون هم أنفسهم إلى تشجيع من شبّه لهم أو من ظهرت عليه في هذا الوقت أو ذاك علامات القيادة والشجاعة، ويدعونهم إلى أخذ المبادرة. بينما يكاد الشعور بالعجز لا يترك لعناصر النخب السياسية سوى اليأس والإحباط.

وفي النهاية، يمكن القول، باختصار، بعد تسع سنوات من الثورة التي أريد لها أن تتحول، وقد تحوّلت بالفعل، إلى حربٍ دولية وأهلية معا، يدفع ثمنها السوريون من مختلف الاتجاهات، لكن على أرضية الصراعات والأجندات الدولية، أن كلينا ربح رهانه وانتصر على أخوانه، لكننا خسرنا جميعا وطنا وسلاما وأمنا وربما مستقبلا. والتحدّي الذي نواجهه الآن هو امتلاك الشجاعة لوضع حد لهدر الأرواح والموارد، والبحث عن الحلول الناجعة لتجاوز أسباب الانزلاق نحو الحرب، والرهان على وعي جميع السوريين وقدرتهم على التسامي على آلامهم والتضحية من أجل مستقبل أبنائهم، لإرساء أسس التفاهم والمبادئ التي ستقوم عليها سورية الجديدة، بعيدا عن التمييز والظلم والاستبداد والاستقواء بالأجنبي، فلم يعد من الممكن اليوم تحقيق الديمقراطية، ولا القضاء على الديكتاتورية وإزالة الظلم الواقع على الجماعات الدينية أو القومية أو القبلية، من دون استرجاع السوريين حقهم الأول في ملكية وطنهم الذي يكاد يسرق منهم، إن لم يحصل بعد. فقد أصبح من الواضح، في نظري، أن ما يجري في سورية منذ تسع سنوات هو عملية سطو مسلح لعصابة من الدول على شعبٍ ممزق، لطرده من وطنه وانتزاع أرضه، وإحلال شعب أو شعوب وجماعات غريبة مكانه، واستخدامه، موقعا وطوائف وبشرا، أدوات في خدمة المشاريع الجيوستراتيجية لهذه الدول، وكل ذلك بموافقة السلطة العائلية القائمة وتعاونها، سواء كان هذا التعاون عن جهل وحمق أو بسبب رغبة بدائية لا ترتوي في الانتقام. لذلك لا أحد يشكّ اليوم في أن هذا التدخل والتوطن العسكري والبشري المتوسع في الأرض السورية لا يحصل إرضاءً لسلطة شاذّة، يعترف الجميع بسفاهتها وفسادها ومحدودية تفكيرها. إنه يعني بالعكس، إنهاء الوكالة الحصرية التي تمتعت بها عائلة الأسد لإدارة أحد أهم المواقع الجيوستراتيجية شرق المتوسط، بسلطاتٍ استثنائية، ولخمسة عقود، لقاء ضمانها إخضاع الشعب السوري وتحييده في معادلة القوة الإقليمية. كما يعني وضع سورية منذ الآن تحت الإدارة المباشرة للدول التي شاركت في استعادته من بين أيدي الشعب الثائر، تتقاسم ريعه فيما بينها، وتتنازع عليه في الوقت نفسه.

والسؤال: هل لا يزال هناك أمل في رأب الصدع، والتغلب على مشاعر الحقد والضغينة والكراهية التي أنتجتها سنوات، بل عقود طويلة من العنف والاستئثار بالحكم وسوء استخدام السلطة؟ وما هي احتمالات وفرص عودة السوريين، من مختلف المشارب الفكرية والسياسية والدينية، إلى منطق التعاون والتكاتف في سبيل الهدف الأسمى المتمثل باسترجاع حقوقهم الجماعية، كما فعلوا في مواجهة الاحتلال الأجنبي في النصف الأول من القرن الماضي؟ وقبل ذلك هل تستطيع نخبهم العاملة في السياسة، والطامحة إلى قيادة المرحلة المقبلة، بما تضمه من جيل المعارضة القديم وجيل الناشطين الجديد الذي ولد من رحم الثورة، وفي معاركها وأهوالها، أن تتجاوز خلافاتها وتوحد إرادتها وجهودها للسير بالشعب والبلاد إلى بر الخلاص، بعيدا عن الانشغالات والمعارك الصغيرة التي تشتت وعيها وتفتت جهودها وتهدر طاقاتها؟ كيف أو ما هو الطريق إلى ذلك؟

هذه هي الأسئلة الرئيسية المطروحة اليوم على السوريين من كل المواقع والانتماءات والتطلعات، والتي تشكل الإجابة الناجعة عنها مفتاح المستقبل السوري، وأوراق الاعتماد في يد الطامحين إلى تبوّؤ مركز القيادة الوطنية التي يتطلع لولادتها أكثر السوريين، على جميع مستوياتها الفكرية أو السياسية أو العسكرية. كما تشكل المدخل إلى حل أو مواجهة مشكلة الاحتلالات الأجنبية، ومن ثم تحقيق التغيير السياسي والانتقال من نظام التعسف وسلطة الأمر الواقع إلى نظام سياسي يعكس إرادة السوريين، ويستجيب لتطلعاتهم، التي لا تختلف عن تطلعات شعوب العالم كافة اليوم.

2

بالتأكيد، لن يكون من السهل على جمهور فقد أو كاد لغة التواصل بين جماعاته، الطائفية والقومية والثقافية، أن يحرّر ذاكرته من صور الغدر والخيانة التي رافقت مسيرة الحرب الطويلة الماضية، ويفتح صفحةً جديدة في تاريخ مشترك لا توجد بعد إشارات قوية على إمكان كتابته. هذا على الأقل ما تشير إليه تعليقات وردود وحوارات كثيرة يتداولها السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تؤكد معظم التحليلات والنقاشات التي تدور بين أوساط النخبة السورية، والتي تكاد تجمع على أنه لم يعد لسورية، بعد المقتلة الكبرى التي عرفتها في السنوات الماضية، أي مستقبل مشترك على الأغلب، وربما انتهت إلى الأبد.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نخلط بين خطاب الحرب ومنطقها، ونحن اليوم في أسفل مراحل الحرب وأكثرها مشقّة وشقاء، مع خطاب حالة السلام ومنطقه. ولا يشك أحد بأن الميل إلى السعادة والتعلق بالحياة يظل الأقوى عند المجتمعات، وبشكل خاص تلك التي تعرّضت لمعاناة قاسية واستثنائية، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية.

وهذا الميل الطبيعي هو الذي يفسّر همود مشاعر النقمة والانتقام سريعا بعد وقف الأعمال العدوانية، والنزوع إلى التحرّر من العواطف السلبية والتقاليد المحافظة، وذلك ببساطةٍ لأن قيمة الحياة تظهر على حقيقتها، وبشكل أقوى بعد انتهاء الحروب التي تزهق فيها أرواح كثيرة، ويصل فيها الشقاء إلى مستوياتٍ غير محتملة. وليس هناك سوى الأمل في حياة جديدة ما يحرّر الأفراد الذين سكن القلق والرعب والجوع قلوبهم سنوات، ما يعيدهم إلى الواقع، ويشعرهم بوجودهم وقيمتهم. ولهذا غالبا ما يظهر الضحايا أكثر استعدادا لأن يغفروا لجلاديهم بعد نهاية الحروب من أولئك الذين لم يشاركوا فيها، فكثيرا ما يحول هؤلاء، لسبب أو آخر، معاناة الضحايا إلى رأسمالٍ يوظفونه في خدمة مآربهم السياسية، وأحيانا الاقتصادية، عندما يطالبون بتعويضاتٍ أو منافع أو امتيازات يستفيدون منها خاصة.

والأمثلة على تفوّق روح التسامح لدى الضحايا على مشاعر الحقد ونداءات الانتقام، من دون أن يعني ذلك الانتصار دائما عليها، كثيرة. وأقواها وأكثرها مغزى نهاية النظام العنصري الذي سيطر على جنوب أفريقيا قرونا عديدة، فالأفارقة الذين مارست عليهم الأقلية البيضاء شتى أنواع العنف لتقضي على مقاومتهم وتحويلهم إلى عبيد يخدمونها لم يتردّدوا في إظهار تسامحهم مع جلاديهم، حالما قبل العنصريون البيض تفكيك نظامهم العنصري والعيش بسلام في دولة جنوب أفريقية ديمقراطية تساوي بين جميع أبنائها. لم يقل أحدٌ عن هؤلاء السود أنهم نسوا عذابات أجدادهم وآبائهم وإخوانهم الذين حرموا مئات السنين من المعاملة الإنسانية، ولا أنهم فقدوا كبرياءهم وكرامتهم، وقبلوا بالتخلي عن حقهم في الانتقام، بل بالعكس من ذلك تماما. لقد نظرت الشعوب جميعا، بما فيهم جلادوهم العنصريون، إلى تغاضيهم عن حقارات خصومهم التاريخية على أنه تجسيدٌ لسموهم الأخلاقي، ونضج وعيهم السياسي، وتفوق حسهم الإنساني. وكتب اسم مانديلا الذي أصبح رمزا لهذا السمو والتفوق السياسي والأخلاقي لشعب أفريقيا الجنوبية في سجل الخالدين من صانعي تاريخ الإنسانية.

والمثال الثاني من رواندا، البلد الذي شهد بين 1990 و1994 حربا أهلية دموية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، راح ضحيتها مليون ضحية، وحطمت بنياتها ومؤسساتها، وأصابت اقتصادها بالخراب. ونزح عنها أصحاب الكفاءات والرساميل جميعا، حتى وصل متوسط الدخل السنوي للفرد إلى أقل من 30 دولارا. ولكن كانت تكفي خمس سنوات لنظام الحكم الجديد الذي حقق السلام، حتى نسي الناس أحقادهم وثاراتهم، وحولوا بتعاونهم رواندا من أرض خراب وموطن حروب قبلية همجية إلى القُطر الذي يتمتع بأعلى معدل نمو على المستويين الأفريقي والعالمي. وكان الفضل في ذلك للحكومة التي وظفت الثقة التي أولاها لها الشعب المُدمى في تطبيق سياسات تنموية جريئة، راهنت فيها على حشد الطاقات المبدعة لشعبها من كل المناطق والإثنيات، وشكلت المجلس الاستشاري للاستثمار والتطوير الذي ضم ذوي الكفاءات العليا من الروانديين المنتشرين في العالم، وعاملتهم من دون تمييز، فصارت رواندا مثالا للانتقال الناجح من بلد الحروب والنزاعات القبلية إلى أرض السلام والأمن والاستقرار، ومن بلد النزوح الجماعي إلى أحد أهم المقاصد السياحية في أفريقيا، ومن الفقر والبؤس والبطالة إلى أحد أكثر عشرة بلدان أفريقية استقطابا للاستثمارات، ومن أكثرها تقدما وانفتاحا على العالم. ومن النادر أن يذكر اسم رواندا اليوم في التقارير الدولية من دون إضافة صفة المعجزة إليه، بمقدار ما أصبحت مثالا حيا لقدرة الشعوب، عندما تتوفر لها القيادة المخلصة، على تجاوز مصاعبها وانقساماتها.

ما سهّل هذا الانتقال من الحرب إلى السلام في الحالتين هو تحقيق العدالة، وفي مركزها الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والواجبات، والاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم ومحاسبة الجناة على جرائمهم، في إطار ما تسمى اليوم العدالة الانتقالية التي تعنى بتطبيق قوانين استثنائية للعدالة، تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب وطبيعة النزاعات الأهلية. فتحقيق العدالة هو الشرط الأول لتحقيق السلام، ليس لأنها تساعد على تحرير أهالي الضحايا والذين عانوا من ويلات الحرب من كوابيس ذاكرتهم، وتمكنهم من إنجاز الحداد على ضحاياهم وماضيهم القريب فحسب، ولكن لأنها تعفيهم أيضا من واجب الثأر والانتقام، وتحول دون أن تصبح الجريمة أمرا عاديا، لا يمكن أن تقوم معها حياة اجتماعية طبيعية.

لا أذكر هذا على سبيل الدعوة الأخلاقية، وإنما وصفا لواقع حي وعبرة تستحق التأمل. لكنني ذكرته أيضا لأشير إلى أن الاستمرار في القتال ليس الخيار الوحيد، بل ليس خيارا منطقيا على الإطلاق، وأن الشعوب قادرة، إذا وجدت من يأخذ بيدها من أصحاب الثقة والمسؤولية، ويحول بينها والجماعات المتطرّفة التي لا تعتقد أن هناك حلاً ممكناً لنزاعها أقل من الإبادة الجماعية للطرف الآخر، على السمو بمشاعرها وأفكارها، والبحث عن فرص التفاهم من حول أهداف وغايات نبيلة ومشتركة، والتعاون في إعادة البناء السياسي والعمراني لوطنها ومجتمعها.

فبعكس ما تسعى إلى تأكيده تحليلاتٌ تبسيطية أو مغرضة، تروّج نظريات خطيرة وخاطئة، ليس للتنوع القبلي والطائفي والقومي، بحد ذاته، أي دور في اندلاع الحروب الأهلية التي عرفتها مجتمعات عديدة. بالعكس، يشكل التنوع أحد مصادر ثروة الأمم وقوة ابتكارها وعظمة مدنيتها، ويكفي للبرهنة على ذلك النظر إلى تاريخ الإمبراطوريات التي كانت الحاضنة الأساسية للحضارات الكبرى وموطن إخصابها، من إمبراطوريات سورية القديمة وما بين النهرين إلى الصين والهند، فالتنوع هو خاصية الأمم الأعظم اليوم، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، التي تكاد تكون دولة التعدد القومي والديني والمذهبي والإثني بامتياز. وهذا لا يعني أن التنوع لا يقود حتما إلى الحروب الأهلية فحسب، وإنما يعني أكثر من ذلك أن هذه الحروب ليست نابعة من تعدّد الثقافات، ولا هي حتمية في أي مجتمع، وإنما هي صناعة سياسية، تلجأ إليها عادة نخب “مزنوقة” أو مأزومة تحاول فك عزلتها، وفتح طريق للنجاة من مصير محتوم، قادها إليه فسادها وظلمها وإفلاس سياساتها، لكن على حساب دماء شعوبها وحقوقهم ومستقبلهم، فهي لا تهدف من زجّ الشعوب في حروب داخلية إلا إلى حرف أنظارها عن مسؤوليتها هي في خلق المشكلات المستعصية على الحل، ودفعها إلى تفريغ شحنة غضبها في قتال بعضها بعضا، وفي خلط الأوراق السياسية والاجتماعية للبقاء في الحكم، واستعادة شرعية مصطنعة باسم الحفاظ على الأمن، تمكّنها من العودة إلى استخدام العنف على نطاق أوسع، وتحويله إلى أسلوب حكم.

باختصار، قليلة هي الشعوب التي لم تعرف الحروب الأهلية وغير الأهلية في تاريخها. وعلى طريقة إنهائها والخروج منها توقف، في أغلب الأحيان، مستقبلها، إما العودة إلى التفاهم والتعاون والاتحاد والتقدم إلى الأمام كما حصل في رواندا، وقبلها جنوب أفريقيا أو السقوط في الفوضى والانقسام والعنف المعمم، كما هو حال أفغانستان والصومال وأقطار كثيرة أخرى.

3

هل يمكن أن يأمل السوريون بمخرج “مشرّف” من الحرب الراهنة يوفّر المزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية، وينقذ سورية من المصير المشؤوم لميدان حروب داخلية وخارجية لا نهاية لها؟ الجواب ببساطة أنه لا توجد نزاعات مستعصية على الحل. إنما توجد عقبات ومصاعب ينبغي تذليلها لشق طريق السلام. وهنا أود التركيز على عقبتين كأداءين بالفعل، الأولى الانخراط الدولي الواسع النطاق في هذه الحرب، حتى لم يعد للسوريين مكان فيها سوى الالتحاق بالاستراتيجيات الدولية المتصارعة، وصعوبة توصل السوريين إلى تفاهمٍ معها، وربما صعوبة توصل هذه الدول الأجنبية فيما بينها إلى تفاهم يوفر الحد الأدنى من شروط العودة بسورية إلى السلام. والثانية نزوع أغلب السوريين إلى تجاهل وجود مشكلات وقضايا تثير النزاع الداخلي، أو الاستهانة بكثير مما برز منها خلال الحرب، وبسببها أيضا، على منوال هؤلاء الذين يردّدون دائما إننا كنا عايشين ولم يكن هناك ما يعكر صفو حياتنا، أو أولئك الذين يصرّون على أن الخلافات الدينية والقومية والمناطقية التي تجلت بشكل واضح خلال الثورة لم تكن سوى خلافات مصطنعة أو ناجمة عن التدخلات الأجنبية. وهذا ما يمنع الاعتراف بها، ولا يشجع على التفكير فيها بموضوعية ومواجهتها بشجاعة في سبيل بلورة وعي مشترك بها والتداول في إيجاد الحلول الناجعة لها. وربما تطلب هذا بداية الفصل بين أسباب النزاع الخارجي والداخلي وعدم الخلط بين رهاناتها المختلفة أو التغطية على واحدها بالآخر.

ولأنني لا أعتقد أن في مصلحة الدول المنخرطة في الحرب السورية التوصل إلى تفاهم بينها، ولا إلى حلولٍ للقضايا المثيرة للنزاع بين السوريين، بل إنها تسعى، بالعكس، إلى تعقيدها وصب مزيد من الزيت عليها، لاستخدامها في تنفيذ خططها الخاصة، فلا أرى مدخلا لمواجهة مسألة الخروج من الحرب المستعصية على الحل، حيث تحوّلت سورية إلى ساحةٍ لاستعراض عضلات القوى الإقليمية والدولية، سوى في يقظة السوريين أنفسهم، وسعيهم الجدي إلى التوصل فيما بينهم لمثل هذه التفاهمات المشتركة. وليس هناك طريق آخر لذلك سوى مواجهة القضايا المثيرة للنزاع، والتعرف الصحيح عليها، وتقديم التنازلات المتبادلة التي تساعد على حلها، من دون تلكؤ أو انتظار أن تقوم الدول الأجنبية/ المحتلة بهذه المهمة، لأنها كما ذكرت لا تملك الرغبة ولا المصلحة في ذلك، وربما ليست قادرة عليه. وهذا يعني أن النظر في خلافاتهم هي مسؤولية السوريين وحدهم، وحلها أو وضع الأسس الواضحة لحلها، وعدم انتظار الوسطاء الدوليين، هو الشرط الذي لا غنى عنه لمواجهة التحدّيين الأكبرين: تحدّي الاحتلالات الأجنبية واستعادة السيادة على الأرض، وتحدّي بناء النظام الديمقراطي الذي يجسّد هذا التفاهم، ويضمن تعميقه وولادة الوطنية السورية التي يشكو كثيرون من غيابها.

وسوف أكتفي هنا في التذكير بهذه القضايا الرئيسية، على أمل العودة إليها بالتفصيل في مقالات لاحقة. وأهم هذه القضايا التي تحتاج إلى حوار موسع بين السوريين، جمهورا ونخبا، هي: العقدة الطائفية وعلاقة الأديان والمذاهب بنظام الحكم، ومكانة الطائفية في الصراع السياسي الراهن، والعقدة الإسلاموية ودور الحركات الإسلامية المتطرّفة والمعتدلة في إثارة المخاوف من الثورة الشعبية وعليها، ومن التحول الديمقراطي أيضا، والتمييز بين الإسلام والحركات الإسلامية، والمسألة الكردية السورية التي تفتح على مسألة الهوية والمسألة القومية وعلاقتها بالدولة الحديثة وبالديمقراطية، ومسألة العلاقات الإقليمية والدولية ومكانتها وموقعها في إعادة بناء السياسة السورية، والمسألة السياسية بما تمثله من تحديد الخيارات والتوجهات الفكرية والعقدية والاجتماعية والاقتصادية للدولة الديمقراطية المنتظرة، وأخيرا الأخلاقيات المدنية التي من دونها لا توجد ضوابط للعلاقة بين الأفراد أو بالأحرى حوافز لاتحادهم وراء هدف أو قضية.

تنشأ النزاعات والحروب، والثورات هي نوع من الحروب السياسية التي قد تصبح مسلحّة أيضا، من حول مصالح تعبر عن نفسها عادة ضمن قضايا أو مسائل، يصوغها أصحابها حسب معطياتهم الفكرية والسياسية والظرفية، ويضيفون إليها أحلامهم وأمنياتهم، وربما جزء من معاناتهم التاريخية، وهي تنير طريقهم، وتوجه سلوكهم تجاه الجماعات الأخرى. وصياغتها تنطوي بالضرورة على قسط كبير من الذاتية والحسابات الأنانية التي تنعكس، في تعدّد السرديات التي ينطوي عليها أي نزاع اجتماعي. وتعكس لذلك أشكالا مختلفة من التجاهل أو إساءة التقدير لمصالح منافسة أو المبالغة في عرض مصالح أصحابها وحقوقهم. ولا يمكن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المتنازعة إلا بإخضاع هذه السرديات لمناقشة مفتوحة وتقييم متبادل، تعيد أصحابها إلى الواقع، وتحدّ من الشطط في الأحلام والتمنيات على حساب مصالح الآخرين وحقوقهم، وتساعد على التوصل إلى حلولٍ عادلة، تقوم على توازن المصالح وتجنب طغيان واحدتها على الأخرى. هذه هي الخطوة الأولى التي لا مهرب منها للتقدّم على طريق السلام وضمان نهاية غير كارثية للحرب.

العربي الجديد

————————————

المعارضة السورية .. ضرورة تصحيح البوصلة/ علي العبدالله

مع حلول الذكرى التاسعة لانطلاق ثورة الحرية والكرامة، تثور أسئلة سوداوية عن المصير والمستقبل، في ضوء المعطيات القائمة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ وأسئلة عن سبل الخروج من تحت الأعباء الثقيلة والكثيفة التي ترتبت على سياسات النظام الحاكم والقوى الإقليمية والدولية التي دعمته في خياره المدمر للدولة والمجتمع، وعما يستدعيه ذلك من المعارضة السورية، بقادتها وكوادرها ومثقفيها، كي تستطيع لعب دور إيجابي في معركة الخروج من هذا الحال، ووضع البلد على طريق الحرية والكرامة والعدل والمساواة وسيادة القانون والحريات العامة والخاصة، والفصل بين السلطات والمواطنة، في دولةٍ حديثة ونظام ديمقراطي، هدفها المعلن منذ سنين.

لم يكن المسار الذي اتخذته الثورة السورية المجيدة قدرا محتوما، بل نتيجة منطقية وموضوعية لطبيعة القوى الشعبية التي فجرتها، ببنيتها السياسية والثقافية والنضالية الهشّة، من جهة، وللدور الهامشي الذي لعبته المعارضة الحزبية وعجزها عن الالتحام بالثورة وقواها الشعبية، ولعب دور مباشر في فعالياتها الميدانية والمساهمة في التخطيط والتنظيم والحشد السياسي والإعلامي المحلي والإقليمي والدولي، من جهة ثانية، وقوة التدخل الخارجي ونقله الصراع من صراع في سورية بين معارضة سلطة مستبدة وفاسدة إلى صراع على سورية بين قوى إقليمية ودولية، من جهة ثالثة. فالمعارضة الحزبية؛ موضوع هذه المساهمة، بمنطلقاتها العقائدية وبرامجها السياسية وممارساتها العملية التي تبنتها، وقد حوّلتها إلى بقرة مقدسة طوال عقود سابقة على انفجار ثورة الحرية والكرامة، لم تكن جاهزة لدور كبير ووازن في الثورة، في ضوء نظرتها السياسية إلى المشهد السياسي المحلي والإقليمي والدولي، وانطلاقها في التعاطي مع الموقف السياسي المحلي من مسلّمات مرحلة النضال الوطني التي لم تنجح في تجاوزها، حيث بقيت في تحليلها وتقديرها للموقف محكومةً بأولوية التحرّر من الاستعمار والإمبريالية والصهيونية، وتحقيق السيادة الوطنية وإقامة نظام وطني مستقل؛ والنظر إلى النظام الحاكم باعتباره جزءا أصيلا من قوى التحرّر الوطني، السوري والعربي؛ واعتبار التناقض معه ثانويا، يمكن تجاوزه عبر الانخراط في حوار وتعاون وتحالف معه، لتحقيق الهدف الأكبر: التحرّر الوطني وتحقيق السيادة الوطنية. فالأحزاب ذات الخلفية الماركسية اعتبرته نظاما تقدّميا ومناهضا للإمبريالية، والأحزاب ذات الخلفية القومية اعتبرته نظاما عروبيا، واقتصر تحفظها، الأحزاب، عليه في جزئية الانفراد في السلطة وعدم

إشراكها في إدارة الحكم. تجلى ذلك بوضوح في البرامج التي صدرت في بدايات الألفية الثالثة، “البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في سوريا”(2001)، و”البرنامج السياسي العام” لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (2003)، و”موضوعات المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي” (2004)، غيّر اسمه بعد المؤتمر فأصبح حزب الشعب الديمقراطي، حيث جاءت على شكل خطوط عريضة وتصورات عامة وعدم القطع مع النظام وممارساته وتجاوزاته، فقد بقيت تعتبره في الصف التقدمي والعربي؛ قدم كاتب هذه السطور قراءات نقدية لهذه البرامج ولـ “الميثاق الوطني في سوريا”، وثيقة جماعة الإخوان المسلمين في سورية (2002)، في حينه. كان نائب رئيس الجمهورية، عبد الحليم خدام، قد أضاء لها الضوء الأحمر في محاضرته في جامعة دمشق فبراير/ شباط 2001 باتهامها بدفع سورية نحو الجزأرة والصوملة، لكن ذلك لم يستفزّها ويدفعها إلى الخروج من طمأنينتها، ورهان بعضها على وعود الرئيس الجديد، بشار الأسد، وتجاهلها الطريقة التي وصل فيها إلى السلطة، وأثرها على النظام الجمهوري، ومستدعياته الأولية التي تتعارض مع التوريث؛ حيث لم تصدر عنها بعد ذلك وثائق أو برامج تغطّي المتغيرات التي حصلت في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، أو دراسات تقوّم التوجهات الجديدة للنظام ومآلاتها، في ضوء انقلابه على وعوده العامة، وعودة التشدّد والقبضة الأمنية والاعتقالات، وتنشيط محكمة أمن الدولة سيئة الصيت، وأحكامها الجائرة، وتكريس السلطة الأسرية والمحسوبية والفساد ونهب المال العام تحت راية “اقتصاد السوق الاجتماعي”، في تجويفٍ كامل للدولة، بالقضاء على عموميتها وحياديتها، حتى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي؛ الذي ضّم، عند قيامه عام 2005، أوسع تحالف معارض، لم ينجح في تلافي عيوب التشكيلات السياسية السابقة ونواقصها بوضع تصور سياسي وبرنامج عملي للوصول إلى هدفه: نظام ديمقراطي.

لم تنجح أحزاب المعارضة في التعاطي مع المتغيرات المحلية، في ضوء هشاشة بنيتها الفكرية والتنظيمية. ولعب الضغط الأمني دورا وازنا في تكريس هذه الهشاشة، حيث بقي حجمها صغيرا، بالقياس لعدد السكان، وانتشارها محدودا، اقتصر على تجمعاتٍ في عدد من المدن الرئيسة. لم تحاول التعمّق في فهم بنية الوعي السياسي ومحدّداته في التجمعات الشعبية، والعمل على اقتحامها، فافتقرت لمعرفتها ولتقدير حدة احتقانها وتوترها الداخلي، وردود أفعالها المحتملة على سياسات النظام، وانعكاساتها على حياتها وإحساسها بعدم الأمان. وقد برزت سلبية ذلك في الأيام الأولى للثورة، حيث ظهرت غربة الأحزاب عن الجماعات والتجمعات التي خرجت في التظاهرات؛ وتعمّقت الغربة بعد عجزها عن مد جسور التواصل معها، والالتحام بها، والانخراط في الثورة ومعاركها السياسية والإعلامية، ما أفقد الثورة فرصة الاعتماد على أطر للتنسيق والتشبيك، وغرف عمليات وإدارة جاهزة، ما اضطرّها لإقامة هذه الأطر بجهد ذاتي، عبر تشكيل تنسيقياتٍ بقيت هشّة، نتيجة حداثة التجربة وعدم وجود سوابق عملية ومعرفة وثيقة بين المساهمين في إقامتها، وهذا تجلى في أهم عيبين ظهرا في مسيرة الثورة:

الأول، غياب تنسيق عميق وقرار جماعي لفعاليات الثورة وخططها المستقبلية، ما حوّل الحراك الشعبي إلى حراك مناطقي محكوم بقوى محلية وقدرات سياسية وتنظيمية ضعيفة، وتحوّل المناطقية إلى مقياس معتمد في العلاقات بين القوى والمناطق، وقاعدة لمطالب وأدوار في مؤسسات المعارضة التي نشأت لاحقا، وفي تقاسم الدعم الخارجي.

ثانيا، غض النظر عن عيوب الثوار وأخطائهم، وتأييد ما يحصل فيها، أو السكوت عنه، ليس من باب الاقتناع بصحته وسلامة منطلقاته ومآلاته، أو القبول بما يحصل؛ بل تأييدا انتهازيا على أمل تحصيل مقعد في الثورة، والمشاركة في صياغة سورية الجديدة التي ستقوم بانتصار الثورة الحتمي. وهذا قاد إلى تراكم الأخطاء والتخبط والعجز عن الاستدراك ومراجعة مسيرة الثورة وترشيد خطواتها اللاحقة.

تحتاج أحزاب المعارضة لإعادة نظر في توجهاتها العامة وتصوراتها السياسية وإقامة رؤية جديدة، في ضوء دراسة المجتمع السوري ببناه الاجتماعية والدينية والمذهبية وسياسات النظام في رده على الثورة ومطالبها، وانعكاس ذلك على المجتمع والدولة ومستقبلهما، وتحديد أرضية معلوماتية ومفاهيمية للتحرّك واستدراك الأخطاء ومواجهة العقبات، وإعطاء مساحة أكبر للجانب العملي، والتخفف من آليات عملٍ أساسها الاجتماع خلف أبوب مغلقة، على أمل تعديل المسار، والانطلاق نحو إعادة مطالب الثورة إلى الطاولة، لأخذها بعين الاعتبار من القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع على سورية.

وهنا يرى كاتب هذه السطور أن أول القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر الموقف من الأديان بعامة، والإسلام بخاصة، لما له من موقع مركزي ودور في تكوين شخصية السوري، وانطوائه على طاقة ثورية عظيمة، ودفع قوي للتضحية في سبيل العقيدة والقيم الأخلاقية، ولموقعه في وعي المواطنين وخياراتهم وتفضيلاتهم؛ وعدم تركه لحركات الإسلام السياسي، توظفه في الحشد خلف رؤاها السياسية والاجتماعية، ما يستدعي تليين النظرة العلمانية المنطلقة من اعتبار الدين أساس اغتراب الإنسان، وتحطيم ذاته وتمزيق شخصيته، واعتبار نبذ الدين وإخراجه من الحياة ونظمها وقوانينها مهمة أولى ورئيسة على طريق التحديث والديمقراطية، بتجاهل تام للدور الذي لعبه الدين وما زال في حياة الإنسان، الفرد والجماعة، وتجاهل ظاهرة تعدّد أنماط العلمانية في التجربة الغربية؛ فهناك النمط الفرنسي المتصلّب، يوصف باللاديني، أو اللاييكي بالفرنسية، الأثير على قلوب علمانيي بلاد المسلمين، والنمط البريطاني الذي قضى بإعطاء الدين دوراً، وإن كان محدوداً، عبر الاعتراف به في حياة المواطنين ومنح الكنيسة استقلالية وحرية عمل اجتماعياً وسياسياً وثقافياً وإعلامياً، وتعيين 25 رجل دينٍ مسيحيٍ في مجلس العموم البريطاني، والنمط الأميركي المتصالح مع الدين، والمنطلق من نظرة تقول: “إن ثمة إمكاناً لتنظيم العلاقة بينهما وجسر الهوة عبر التنسيق بين فرضياتهما وقيمهما بما يخدم هدفهما المشترك: الإنسان”، ما جعله لا يرى تناقضا بين علمانية الدولة وفرض الصلوات في المدارس الرسمية، وعدم الانطلاق من نظرةٍ أحاديةٍ تقفز على حقائق التاريخ والضرورة الاجتماعية، وتتجاهل مستدعيات التصور العملي والخطة الصائبة بجناحيها: المعقولية والعملية، فالاعتبارات التاريخية والثقافية تفرض احترام العامل الديني، باعتباره عاملا مكونا في شخصية المسلمين وثقافتهم وسلوكهم العام والخاص، والضرورة الاجتماعية تستدعي أخذ التطور المفاهيمي والقيمي والتقني والمؤسسي الحديث في صياغة نظمنا السياسية وعلاقاتنا الاجتماعية خدمة للإنسان في حقوقه وواجباته، بحيث تصبح حياته أكثر أمناً واستقراراً وحرية، ما يستدعي عدم اعتماد مواقف نمطية جامدة واستبعاد هذا العامل أو ذاك، والعمل على جسر الهوة مع الرؤى والقناعات الشعبية ذات الجذر الديني، بالبحث عن تقاطعاتٍ، وطرح تأويلات وحلول وسط تجعل الرؤى والخيارات الحديثة قريبةً من المزاج العام، تمهيدا للدخول في تفاهمات وعقود اجتماعية مناسبة.

العربي الجديد،

—————————————–

سوريا: البلد الذي تتحاشاه النظرات!/ موفق نيربية

منتصف مارس/آذار الحالي، تدخل سوريا عامها العاشر منذ اندلاع ثورة شبابها عام 2011، حين خرجوا إلى الشوارع يهتفون من أجل الحرية والكرامة، ويعلنون كفايتهم من الذل والاستبداد لنصف قرنٍ من الزمان، على يد قادة متوحشين لا يتورعون عن عمل شيء أبداً، ويعتمدون علناً على سمعتهم هذه.

يغرق أطفال سوريا في المرض وسوء التغذية، ويخضعون لظروف التشغيل والتجنيد العسكري، وتزويجهم أطفالاً واستغلالهم جنسياً، ولانعدام فرص التعليم وانقطاع سلسلته لسنوات، بعد أن توقف ثلث المدارس عن استقبال التلاميذ، وبسبب التدمير أو الانشغال بالقوى المسلحة أو النازحين، من مناطق أخرى.

ولا شيء بعدُ في الأفق ينبئ ببصيص أمل لهذا الشعب المسكين، الذي لم يعلن توبته عمّا فعله أبناؤه الثوار الأوائل، رغم كلّ ما حدث له، ورغم تمزيق البلاد إرباً على مرأى من العالم كله. فقد استبدّ الحلم بانتصار حاسم على النظام في عامي 2012- 2013، بالكثير من المعارضين السياسيين، والعسكريين أو من في حكمهم خصوصاً. ولم تستطع تلك الموجة الدولية العارمة التي أخرجت بيان جنيف1 إلى النور في منتصف عام 2012، ولا تلك الموجة العربية التابعة آنذاك، التي كانت حصيلتها إنجازات مؤتمر القاهرة، بعد بيان جنيف بأسابيع قليلة، أن تتغلب على ميول بعض المعارضين إلى استكمال الحسم على الأرض، مدعومين بدول إقليمية لها برامجها أيضاً، ثم بدعم الولايات المتحدة أيضاً، أو بقيادتها لغرفة العمليات المعارضة.

واستطاع ذلك التيار بالفعل أن يتطور ويتقدم إلى أمام، من خلال توظيف الدعم الإقليمي المتعدد في اتجاهات متعددة، تورّمت القوى الإسلامية من خلالها، وتلك الأكثر تشدداً منها بالضرورة، وبتأثير مستلزمات المنافسة والصراع على سوريا والسوريين. وحدث ذلك في العامين التاليين 2014 – 2015، ما جعل دمشق تبدو دانية القطوف في صيف العام الثاني، ولكن للأيدي الأطول والأكثر ميلاً للمغامرة خصوصاً.

فكان أن ظهر التدخل العسكري الروسي المباشر في سبتمبر/أيلول من ذلك العام طبيعياً وعادياً، وربما في مكانه، ليس لأهل النظام وحدهم، بل للعديدين غيرهم من المراقبين، والمتورطين من دون رغبة بمشاهدة حالة متطرفة في دراميتها واحتمالاتها. ولم يكن لذلك إلا أن يؤكد لشباب ربيع 2011- عدداً ونوعاً- صحة انعزالهم النسبي، وللبقية العامة ضرورة اجتياح الحدود المجاورة، ثم حدود أوروبا لاحقاً. في حين أنعش ذلك التدخل والاحتدام حمّى التطرف، وتعاظم حجم وتأثير “داعش” و”النصرة” إلى حدود حاسمة تفرض مجاراتها كلياً أو جزئياً على غيرهما أحياناً.

ولم تخلُ المعارضة هنا أو هناك، والأوساط الدولية الصديقة أيضاً، من بعض تفاؤل بأن يحمل التدخل الروسي بعض الإنعاش لعوامل الحل السياسي، بعد أن كانت القيادة الروسية، قد عكست بعض الحكمة منذ مؤتمر جنيف الأول، وأوحت بأنها لا تتمسك بنظام فاشل إلى حدٍ كبير، وتوافق من ثم على استبداله بهيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، ستحاول أن تجعلها لطيفة على النظام وأهله، قدر الإمكان. ازداد ثقل وظلّ الدور الروسي بعد ظهور نتائج التدخل العسكرى السريعة، من خلال موافقة مجلس الأمن على القرار 2254 بعد خمسين يوماً من بدء العمليات. وربما كانت تلك الموافقة الروسية تهدف إلى امتصاص ردود الفعل على المشهد العسكري الفظ آنذاك، فذلك القرار، رغم كل ما أدخله الروس عليه من الغموض، حدّد من جديد مخطط الانتقال السياسي في سوريا، بتشكيل حكومة لاطائفية خلال ستة أشهر، ثم صياغة دستور جديد، فإجراء انتخابات خلال ثمانية عشر شهراً، تحت إشرافٍ أممي، إضافة إلى ضمان إجراءات مكافحة الإرهاب.

ولكن نجاحات التدخل الروسي المتلاحقة، استطاعت تعزيز صلابة الرؤوس الحامية في موسكو، خصوصاً من خلال ظهور ميول الإدارة الأمريكية للابتعاد عسكرياً وسياسية عن القضية المتشابكة. وأصابت تلك الأجواء المتشددة بعدواها رأس النظام وقيادته، التي كانت مراراً على أعتاب اليأس والاستسلام قبل ذلك، فازدادت رفضاً للعملية السياسية، وبناء الخطط على أساس الانتصار النهائي المقبل. فاستحقت المعارضة السورية ما لحق بها، بعد استكبارها في العامين أو الثلاثة التالية، بتحفظ بعضها على العملية السياسية، لتصبح في وضع تتنازل فيه يوما بعد يوم، من دون مردودٍ ولا مقابل.

ولا نظلم المعارضة المتصدرة للمشهد هنا، مع تزايد ضعف تمثيل الشعب السوري في الواقع إلى حدود فاقعة، وازدياد غياب اللون الديمقراطي المدني المعتدل؛ في حين ارتمت أطراف المعارضة الإسلاموية بسعادة وانسجام في أحضان أطراف إقليمية، وابتدأ يظهر عليها ابتعادها عن تأييد طموحات السوريين في التغيير، وبرزت مكانه تكشيرة شامتة بفشل مشاريع تحديث ودمقرطة المنطقة. لم تستطع الأمم المتحدة، رغم تحديث طرائقها بمرونة وتكيّفٍ مرات عدة، أن تجمع طرفي المعادلة السوريين معاً أبداً حتى الآن. كانت ذروة نجاحات ديمستورا في جنيف4، رغم التشاؤم الذي فرضه موقف الإدارة الأمريكية الانسحابي آنذاك، حين استطاع التقاط صورة للوفدين على خشبة مسرح واحدة. وتم الاتفاق في تلك الدورة على بعض إجراءات تتلامس وتتوازى مع خطوط القرار الأممي 2254.

كان طبيعياً ومفهوماً بعد ذلك أن تبدأ علامات الرفض والتعطيل الخرقاء بالظهور في سلوك النظام ووفده، الذي اضطر للذهاب إلى جنيف بعد اللتي واللتيا عدة مراتٍ بعد ذلك، في أجواء تزداد احتفالاً بالانتصارات المتوالية على الأرض، بإسهام رئيسٍ من قبل الجيش الروسي، وطيرانه الحرّ المتطور الحاسم الدور. ولكن الأمر المفاجئ، أو غير المفاجئ أيضاً، هو تزايد الضغوط الداخلية في جهة المعارضة، رفضاً وتشهيراً، مع شبهة تشجيع من أطراف إقليمية لا تجد فرصة لمصالحها في هذه اللحظة، ضمن دائرة العملية السياسية، ولأسباب لا تتعلق بالقضية السورية أبداً، بل بتطورات أخرى، أهمها احتدام الخلاف الخليجي، وبين القطبين اللذين كانا الداعمين الأكبر للمعارضة في الأساس، إضافة إلى بدء تحوّل العدسات إلى ساحاتٍ أخرى، ازدادت أهميتها شيئاً فشيئاً، في ظلّ عطالة المسألة السورية، التي ملّت أطرافها من استثارة الاهتمام الأمريكي بلا جدوى فعلية أو حاسمة.

يُسجّل للأمم المتحدة أيضاً، قدرتها على الالتفاف على تلك الأوضاع، وتطويع مسار أستانة الموازي منذ مطلع عام 2017، باتجاه تطوير أي بنية تجمع السوريين معاً، وتؤسس للمراحل اللاحقة، باعتمادها من قبل الأمم المتحدة. كانت اللجنة الدستورية تلك البنية، بعيوبها الكثيرة، التي لم تستطع مناقشات ومناورات ماراثونية أن تخفف منها كثيراً. ولكن تركيبة تلك اللجنة من الناحية النظرية، وربما من وجهة نظر القانون الدولي، ستسمح لها بأن تكون حقلاً للتفاعل، يمكنه بناء شيء سوري – سوري في المستقبل، ومن أجل المستقبل. وهذا أمل يرى فيه بعض السوريين معادلاً لأمل إبليس بالفردوس، ولكنه الموجود. تحولت معارك قوات لنظام التي ما عادت هي النظام، وقوات المعارضة التي ما عادت هي المعارضة، إلى عبث وموت مجاني، لا يمكن بوجوده تلمّس أي بارقة لوقف شاملٍ لإطلاق النار، والتماس لحظة التقاط الأنفاس منها.. لأن الدولة السورية تهتكت، والبلاد تمزقت، والشعب تفرق في أركان المعمورة.

ولا تنفع نداءات الظفر والنصر هنا وهناك، ولا البكاء على الأطلال أو الزمن الغابر.. ما ينفع – ربما- هو تنشيط الاهتمام الدولي من جديد، وهو الأكثر فعلاً وإمكانياتٍ حالياً، بانتظار أن تثمر محاولات السوريين لتنظيم أنفسهم من جديد، على أسس جديدة، وأرضٍ جديدة، فالنظام تناهى، والمعارضة القديمة تناهت.. ولا بأس بكل ما يوحد ويجمع ويعيد الاجتماع السوري والأمل السوري. ولا يعني ما قيل أعلاه، إننا لا نرفع الصوت عالياً تحيةً لثورة آلسوريين في ذكراها التاسعة.

كاتب سوري

القدس العربي

———————————-

عن المعارضة التي تحولت إلى عبء يثقل كاهل السوريين/ رشيد الحاج صالح

عندما اندلعت الثورة السورية في آذار 2011، لم يخطر ببال السوريين يومًا أن المعارضة السياسية التي تشكلت، ممثلة بالائتلاف الوطني والمؤسسات والمنظمات والوزارات التابعة له، ستتحول إلى كيان ليس له علاقة بتطلعات السوريين وأحلامهم حول دولة الحريات والقانون، التي كانت تراودهم وهم يُقتلون في شوارع المدن السورية، بالمفرق والجملة. لم يخطر في بالهم أن يتحول هذا الكيان إلى مجرد موظفين تعنيهم رواتبهم الشهرية أكثر من أي شيء آخر. ولكن لماذا وصلت درجة استهتار هذه المعارضة بقضايا السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وكرامة السوريين إلى مستوًى يشبه المستوى الذي وصل إليه النظام الأسدي؟

لقد فهمت المعارضة السياسية السورية، بعد تشكيل الائتلاف الوطني في نوفمبر 2012، أن فعل المعارضة للنظام الأسدي يقوم على تبني خطاب ضد هذا النظام يفضح جرائمه وسياساته القمعية، وتكوين كيان سياسي مهمته الأساسية هي أن يحلّ محل النظام ويستلم تركته. تقديرات المعارضة انطلقت من أن النظام الأسدي لم يعد مقبولًا دوليًا، وأن المهمة الأساسية هي أن تُقنع المعارضة الأطراف الدولية بأن تحلّ محله. ولذلك يمكن القول إن أول أخطاء معارضتنا أن تفكيرها لم يكن منصبًا على كيفية إسقاط النظام الأسدي والاعتماد على السوريين لتحقيق هذا المسعى، بقدر ما انصب على تجهيز نفسها للحلول محل النظام واستلام السلطة منه، وكأن سقوط النظام سياسيًا أو عسكريًا مسألة محسومة سلفًا، وهو خطأ يشبه من الناحية الاستراتيجية الخطأ المعروف الذي ارتكبه الصحابة في معركة أُحد المشهورة.

قناعة هذه المعارضة بأن ساعة استلام السلطة من النظام مسألة وقت لا أكثر، وأن عليهم الاستعداد لها، وأن الأطراف الخارجية الداعمة لهم، أو ما كان يعرف بأصدقاء الشعب السوري، هي من سيسقط النظام، دفعتهم إلى تفصيل أنفسهم على مقاس تلك الأطراف، لا على مقاس السوريين. بمعنى أنها معارضة تمثل الأطراف الداعمة ولا تمثل الشعب السوري بالدرجة الأولى. تتفاعل مع الأطراف الداعمة، ولا تتفاعل مع الداخل السوري بالدرجة الأولى. تتصرف وفق متطلبات الأطراف الداعمة، لا وفق متطلبات الوضع السوري. تحاول أن تبدد مخاوف الأطراف الداعمة لا مخاوف السوريين بالدرجة الأولى.

هكذا تحول الصراع بين هذه المعارضة والنظام الأسدي إلى صراع على الحصول على الدعم الدولي، وعلى إصدار القرارات الدولية، وعلى التركيز على الإشارات والرسائل والنصائح والتصريحات التي تصدر من القمم والاجتماعات والمؤتمرات التي تتعلق بسورية. بلغ إهمال الوضع الداخلي أن محافظة الرقة التي “تحررت” من النظام عام 2013 لم يفتتح فيها الائتلاف أي مؤسسة تُذكر، وبقيت مهملة إلى أن افترستها (داعش) بشكل كامل عام 2014، حيث سيطر التنظيم على كامل المحافظة بعد تصفية كل الفصائل المقاتلة هناك، ومنها “جبهة النصرة”.

المهمة الأساسية التي تعانيها المعارضات الوطنية عادة هي الحفاظ على استقلال قرارها بدرجة معقولة، وجعل القضية الوطنية ملكًا لها ولمن تمثلهم بالدرجة الأولى، دون أن يعني ذلك عدم أخذ الأطراف الدولية بعين الاعتبار. وهذا يعني أن المعارضة الوطنية عليها أن تستخدم “السياسة” لجلب دعم دولي لمطالب من تمثلهم وليس العكس. المعارضة التي نتحدث عنها قلبت المعادلات، ولم تجد أي مشكلة في التضحية باستقلال قرارها والجري وراء الداعمين والقوى الخارجية، حتى وصلنا إلى وضع تريد فيه هذا المعارضة أن يتكيف السوريون مع كل التفاهمات الدولية، ومقررات المؤتمرات الدولية حول سورية.

بعد ردة الفعل الدولية على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيمياوي في غوطة دمشق، في آب/ أغسطس 2013؛ أدرك النظام الأسدي أن الملعب الدولي لم يعد منطقة خطرة. وأن لعبة المؤتمرات التي تعقدها الأطراف الإقليمية والدولية حول سورية ستفضي، بكل بساطة، إلى لا شيء. طبعًا هذا اللاشيء له ثمن يمكن أن يقدمه النظام لداعميه، وهو مستعد لأن يقدم كل ما تطلبه روسيا مثلًا، وأن يسكت عن كل ما تقوم به أميركا داخل الأراضي السورية. ولكن ماذا عن المعارضة؟ في الحقيقة هي، بكل بساطة، لا تعرف إلى أين تسير الأمور. هي فقط تتلقى أوامر، وصلاحياتها تتمثل في تنفيذ ما يطلب منها.

هذه الوضعية الكارثية بالنسبة إلى المعارضة تعود إلى أنها تبنت مفهوم السياسة، من حيث هي “العمل من أجل امتلاك السلطة”، وليس من حيث هي أيضًا عمل سياسي واجتماعي يشرك أكبر قدر ممكن من الناس، بوصفهم موضوعًا للسياسة وشريكًا في المجال السياسي، وأن مصالحهم وتطلعاتهم تشكل، في النهاية، الهدف الأساس من العمل في السياسة. فالمعارضة تبنت مفهومًا أسديًا للسياسة يجعل منها مجرد وسيلة للمساومات وتقديم التنازلات والمحاصصة، لأن السلطة هي موضوع السياسة الوحيد بالنسبة إلى هذه المعارضة.

ولذلك فقد خسرت المعارضة السوريين، قبل أن تخسر أي شيء آخر. حيث توزعت خارطة السيطرة في النهاية بين النظام الأسدي من جهة، والفصائل الإسلامية المسلحة من جهة ثانية. المعارضة خسرت السوريين لأنها، بكل بساطة، لم تسعَ إليهم، فهم موضوع سلطة وليسوا شركاء.

بعد مؤتمر سوتشي في بداية 2018، وضعت المعارضة كل بيضها في سلة اللجنة الدستورية التي يبدو أنها ستحدد مستقبل سورية. النظام الأسدي أما أن يقبل بالدستور الجديد الذي ستكتبه تلك اللجنة، إذا كان سيضمن بقاء بشار الأسد في السلطة، أو يقوم بتعطيل عمل اللجنة، إذا شعر بأنها ستُقِر مواد تشكل خطرًا على بقائه. طبعًا الائتلاف، والقوى المتحالفة معه، والمنصات، لا تملك أوراقًا تذكر، بغية إحداث تغيير حقيقي للوضع في سورية عبر اللجنة الدستورية.

الوضع الذي حشرت فيه المعارضة نفسها، ومن تمثلهم، دفع بكثير من السوريين إلى الحديث عن «الفراغ» الذي عجزت المعارضة السياسية عن ملئه. فالمعارضة هي معارضة، ولكنها في حقيقة الأمر ليست معارضة، حيث إنها لم تعد تمثل من يفترض أنها تمثلهم، وعلى الرغم من ذلك تستمر في التمثيل، على طريقة بشار الأسد الذي يفترض أنه يمثل السوريين، في حين أنه لا يقوم بغير قتلهم وتهجيرهم. هي ليست معارضة، حيث إنها لا تشعر بأنها مسؤولة أمام من تمثلهم، بنفس الطريقة التي لا يشعر فيها النظام الأسدي بأنه مسؤول أمام السوريين، والسبب يعود في الحالتين إلى أن كلًا من المعارضة التي تحدث عنها والنظام الأسدي يشعر بأنه لا يستمد سلطته ممن يمثلهم. السوريون في ذهن الطرفين هم موضوع للسلطة لا أكثر. هم رعايا أكثر منهم مواطنون.

المعارضة هذه لا تعرف، في الوقت الحالي، كيف ستؤول الأمور في إدلب وريفها، وريف حلب، ومنطقة تل أبيض ورأس العين في الجزيرة السورية، وما هي حدود التفاهمات الروسية التركية، وما هي حدود الوجود الأميركي في ريف دير الزور. أما النقطة الأكثر إحراجًا فتتمثل في أن المعارضة ليس لها أي دور يذكر في هذه القضايا، حتى فصائلها تتقدم وتتراجع بحسب توجيهات محددة.

هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون هذه الأيام دفعت بكثير منهم إلى التفكير في صيغ من حوارات/ نقاشات، بغية تكوين كيانات بديلة للمعارضة الموجودة، كيانات تعمل على مساعدة السوريين في امتلاك قرارهم المستقل، وتخليصهم من النزعة التسلطية الموجودة في مؤسسات المعارضة المهترئة، والعودة للاهتمام بالسوريين، بوصفهم أفرادًا لهم حقوق ومصالح، مثلما تساعدهم في استرجاع أهداف ثورتهم التي لم تعد تعني للمعارضة الحالية أيّ شيء يُذكر. نقاشات تعيد التفكير في مفاهيم السياسة والهويات والطائفية والوطنية والأكثرية والأقلية والقومية، ومختلف المفاهيم السياسية التي تبيّن أنها بحاجة إلى إعادة النظر فيها من جديد، وذلك كله تمهيد للتفكير في عقد مؤتمر سوري عام، نعتقد أنه أصبح أمرًا مطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى.

جيرون

—————————————

حان الوقت لتجاوز طفولتنا السياسية/ برهان غليون

(1)

أعادت مأساة إدلب ومعاناة أبنائها إلى الواجهة المشكلة التي نعيشها منذ بداية الثورة السورية، من دون أن نجد جوابا شافيا لها، وهي إيجاد مركز قرار يوجه خطانا، ويثمر جهودنا ويعزّز من صدقية قوتنا السياسية، ويراكم الخبرة الضرورية لانتزاع حقنا في أن نقرّر مصيرنا بأنفسنا، أو على الأقل أن نشارك في القرارات التي تتعلق برسم مصيرنا الوطني، كسوريين. وقد فشلت جميع جهودنا لإيجاد مثل هذا المركز، وبقينا أشتاتا متفرقة، ومجموعات تعمل كل واحدة منها حسب رأيها وظروفها واعتقاداتها، وشيئا فشيئا حسب ما تطلبه منها القوى التي تضمن بقاءها، او حسب ما تعتقد هي أنه مفيدٌ للتقرّب من هذه القوى الخارجية، للحفاظ على موقعها ووجودها.

لا يوجد أي شك في أنه كان للتدخلات الأجنبية الدور الأكبر في تمكين الأسد من خوض الحرب التي فرضها على الثورة، والاستمرار فيها، بفضل ما قدّمه له شركاؤه الإيرانيون والروس من دعم متعدّد الأشكال، لوجستي وعسكري ومالي وإعلامي ودبلوماسي، لا يمكن مقارنته بما توفر لقوى الثورة والمعارضة. ولا يوجد أي شكّ كذلك في أن الغرب الديمقراطي الذي كان الحليف المنتظر للديمقراطيات الوليدة في العالم أجمع، والذي راهن على تدخله قسمٌ كبير من الجمهور السوري الملوّع بعنف النظام، تردّد في الوقوف إلى جانب السوريين، وعمل على تشتيت قواهم بدل مساعدتهم على تنظيم أنفسهم ومواجهة أعدائهم، على الرغم مما كان قد أغراهم به من وعود وآمال، منذ تبنّيه شعار تنحي الأسد. وهذا ما تجلى في افتقار من أطلقوا على أنفسهم اسم “أصدقاء الشعب السوري”، والذين تجاوز عددهم في أول مؤتمراتهم 70 عضوا، للإرادة والاستراتيجية والوسائل اللازمة لردع الأسد عن الاستمرار في حرب الإبادة وانتهاك قرارات مجلس الأمن وتجنيب السوريين الكارثة الإنسانية التي يشكل التملص من عواقبها اليوم سببا جديدا لاستمرار الحرب. ولا يوجد شك أيضا في أثر الإرث السلبي لنصف قرن مما ينبغي أن نسميه حرب الاستنزاف التي خاضها نظام الأسد لتحطيم المجتمع، وقتل روحه وقيمه الإنسانية، في تعميم انعدام الثقة والافتقار إلى الخبرة السياسية والتجارب التنظيمية، ولا في أثر وفعالية الألغام التي زرعتها السلطة المخابراتية بين جنبات المجتمع، والتي احتفظت وحدها بمفتاح تفجيرها في اللحظة المناسبة، لفرط عقده، وتوجيه طوائفه بعضها ضد بعض، وزعزعة إرادة السوريين وإرهابهم.

ولا يوجد شكٌّ أخيرا في الأثر السياسي المدمر لنزوع النخب السلفية إلى تصدّر الخطاب وواجهة الكفاح المسلح، ومحاولة الإسلام السياسي عموما ابتلاع الثورة وتجييرها لحسابه السياسي الخاص، بصرف النظر عن الدوافع والنوايا والتدخلات الخارجية، أقول لا يوجد شكٌّ في أثر ذلك كله على تراجع صدقيتنا السياسية وانقلاب الرأي العام العالمي علينا. وما كان للصعود المدوي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وإعلانه عن تأسيس “دولة الخلافة”، بعد تمكّنه من الوصول إلى الوسائل العسكرية التي جعلته قوةً يحسب حسابها، ليعيد قلب الصورة تماما، فيحلّ مصطلحات الجهاد والكفر والطائفية والإرهاب محل مصطلحات ثورة الحرية والكرامة والمواطنة والدولة المدنية التعدّدية، ويقضي على أي أمل لنا باستعادة تأييد الرأي العام العالمي، بل العربي، وتعاطفه مع الثورة السورية وشعاراتها التحرّرية.

كل ذلك أصبح من البديهيات المعترف بها من الجميع، لكن البقاء على هذا المستوى من التحليل لا يقدّمنا كثيرا ولا يفسّر، في ما وراء ذلك، التراجع المستمر الذي تشهده قضيتنا، بالرغم من استمرار الشعب في تقديم التضحيات الباهظة. إنه يدفعنا، كما هو ظاهر منذ سنوات، ببساطة، إلى اليأس من قدرتنا على العمل كشعب مستقل، وإلى الاستقالة السياسية والرهان، في خلاصنا على تقاطع المصالح الدولية، أو انتظار المعجزات والتحولات الاستثنائية التي لا نملك أي إمكانية لإحداثها أو التسريع بحصولها.

(2)

ما زلت أعتقد أن مشكلتنا الرئيسية، قبل أن تكون خارجية، تكمن في انقساماتنا الداخلية أولا، وغياب أي استراتيجية مستقلة وفعالة، للعمل على تحقيق الأهداف التي لا نزال متمسّكين بها بعد تسع سنين من التضحيات والمعاناة القاسية ثانيا. ومن يتأمل في ممارستنا السياسية يدرك بسهولة أننا عقدنا العزم على التعايش مع هذه الانقسامات، داخل المعارضة نفسها، والاستغناء عن أي محاولة لبناء استراتيجية مستقلة، تراعي أوضاعنا، وتعتمد على تطوير قوانا الذاتية، وترتبط بحساباتنا الوطنية. وتتلخص استراتيجيتنا الراهنة عمليًا بالرهان على انتظار ما يحتمل أن تنتجه الضغوط الدولية، وعلى ما يمكن أن يصيبنا من مكاسب جانبية، في حال نجحت القوى الدولية التي تؤيدنا في تحقيق أهدافها الوطنية. وعلى احتمال تفاهم دولي يصبّ في مصلحتنا ولو جزئيا. وأخيرا على نتائج العقوبات الاقتصادية على النظام وحلفائه. وبينما يتفاءل بعضنا باحتمال تفاهم روسي أميركي يفتح الطريق المغلق نحو تسوية سياسية ولو بحدها الأدنى، يغذي بعضنا الآخر الوهم في أن تؤتي العقوبات الاقتصادية والسياسية التي وضعها المجتمع الدولي على النظم الثلاث: السورية والإيرانية والروسية، أكلها، وتجبر هؤلاء على الصّدع للإرادة الدولية، ممثلة بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى انتقال سياسي، يقوم به السوريون أنفسهم، في وقتٍ أصبح من الصعب فيه تحديد هوية “السوريين”، بل هوية المعارضة السورية ذاتها. ويذهب بعضنا، أبعد من ذلك، إلى أنه لم يعد لنا أملٌ في الخروج بحلٍّ ينقذ آخر ما تبقى لنا من مصالح وطنية سوى الالتحاق بخطط واستراتيجيات الدول التي نعتقد أن بإمكانها أن ترعى بشكل أفضل من غيرها مصالحنا، أو تلك التي تتقاطع مصالحها الوطنية مع إعادة السلام والاستقرار الإقليمي، مع الأمل في أن يرافق وقف الحرب إدخال الحد الأدنى من الإصلاحات السياسية إلى نظامٍ يصوغه الروس على شاكلة نظامهم شبه القيصري.

وإلى حد كبير، تفسر هذه المواقف والرهانات الاستراتيجية الضعيفة انعدام أي نقاش جدّي داخل صفوف المعارضة حول الخط السياسي والاستراتيجية والخيارات الاجتماعية، باستثناء التناحر بين إسلاميين وعلمانيين، والذي يشكل هو نفسه انعكاسًا للاصطفافات الإقليمية، حتى لم يعد من المبالغة القول إن الولاء الخارجي أصبح المحدّد الرئيس لاختلاف المواقف السياسية أو الخط السياسي لمجموعات المعارضة المتعدّدة، كما أظهرت ذلك بجلاء بدعة المنصّات السياسية التي لا تحدد هويتها سوى أسماء العواصم والمدن التي عقدت فيها اجتماعاتها التأسيسية، فلا يتميز “سياسيو” المعارضة اليوم بنوعية توجهاتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية أو السياسية، وإنما بخياراتهم الاستراتيجية أو تحالفاتهم الإقليمية والدولية.

يعتقد الموالون للتحالف مع تركيا أن أنقرة هي الحليف الأهم لما تمثله من قوة إقليمية، وتملكه من أوراق النفوذ، وفي مقدمها السيطرة على أجزاء استراتيجية من الجغرافيا السورية، وعلاقتها القوية والمباشرة مع القسم الأعظم من القوى العسكرية المنظمة التي نشأت خلال الثورة، ولا تزال قادرة على الفعل. في المقابل، يعتقد خصومهم ومنافسوهم أن “المخلص” الوحيد الذي يملك أوراق التغيير في سورية هو موسكو لما تتمتع به من روح المبادرة، وما تمثله اليوم من سلطة وصاية فعلية على دمشق، ومن سيطرة على الأرض، ومن نفوذٍ داخل أجهزة الدولة والنظام، وما تحظى به من مكانةٍ وإمكانات قوة عظمى عسكرية، تؤهلها للعمل من الداخل السوري، وبحرية أكبر من أي دولة أخرى. أما الفريق الآخر فهو لا يرى أملا في أي تقدم ممكن من دون العمل مع الولايات المتحدة التي تشكل القطب الوحيد القادر على الوقوف في وجه التحالف الروسي الإيراني الذي يقبض على رقابنا، والتي كان لها الدور الأكبر في إضعاف النظام وحلفائه من خلال ما فرضته عليه من عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وما يمكن أن تفرضه عليه من عقوبات جديدة وملاحقات قانونية لمجرمي الحرب السورية، بعد تصويت الكونغرس على قانون قيصر لحماية المدنيين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

(3)

ليس لهذه “الاستراتيجية” التي تراهن على حسن نية الدول المتنازعة على اقتسام الإرث الأسدي في سورية أي مضمون سوى اعتراف المعارضة، بمختلف منصاتها ومؤسساتها، بالهزيمة السياسية والتسليم بها. وهذا هو الوصف الحقيقي لوضعنا اليوم، معارضين راديكاليين ومعتدلين، بعد أن سلمنا بانعدام قدرتنا على العمل الجماعي، والفعل المتسق والمنسق، وانقسمنا بين موالين لهذه الدولة أو تلك، وقبلنا بترك المستقبل رهين ما يجود به الموقف الدولي ونتائج الصراع الدائر من حولنا وعلينا. وكما هي العاقبة لأي هزيمة، ما كان لنا أن نبلع الموسى، من دون أن يدب الإحباط في نفوسنا، وفي أثره الشك بالذات، وانعدام الثقة واختلاق المثالب الذاتية والنقص الولادي أو التكويني. هكذا بينما يعمل الروس، بكل الوسائل، لإعادة تأهيل النظام الفاجر، المسؤول عن قتل الألوف وخراب البلاد، حتى يستعيدوا من خلاله السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، ويفرضوا الحل الذي يناسبهم، ينشغل نشطاؤنا وكثيرون من أفراد المعارضة وسياسييها ومفكريها بنشر غسيل بعضهم، والتشكيك بنواياهم، وفي خلق الخصوم والعداوات والمظلوميات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. ويسود الاعتقاد، على طريقة ما كان يحدث في القرون الوسطى من ملاحقة الساحرات وحرقهن، بأن ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم وشل فاعليتهم، إن لم يكن إخراجهم من الحياة وإجبارهم على الاختفاء، هو السبيل الوحيد لتطهير الثورة من أخطائها وأسباب فشلها وإعادة إطلاقها ناصعةً وبيضاء كالثلج.

والواقع أن الحرب التي كنا نخوضها ضد النظام وحلفائه قد انتقلت، من دون أن ندري، إلى داخل صفوفنا، بذريعة الكشف عن المندسّين والخونة والمتآمرين والفاسدين. وحل محل الحوار والنقاش المطلوبين من أجل بلورة رؤية وخط سياسيين أكثر نجاعةً وفاعلية، يمكّنان المعارضة من استعادة صدقيتها وتفاعلها مع جمهورها، والمساهمة في رصّ صفوفه، وتنظيم مقاوماته المتنامية، التسابق على تأسيس الكيانات والمؤسسات والتجمعات المتنافسة على شرعية تمثيل الثورة، أو الداعية إلى عقد مؤتمرات وطنية بحجم أعضائها، وعدد المجموعات والمنصّات المتنازعة على ملء الفراغ، ووراثة موقع لم يعد له وجود. وبهذا، يستطيع كل فريق أن يبرئ نفسه، ويحمل مسؤولية فشل المعارضة على الآخرين، ويتطهر من الخطيئة المحتملة بالتشهير بالنخب السياسية المنافسة. ومن البديهي ألّا ينجم عن هذا المسعى أي تحليلٍ موضوعي، يساعد على تجلية الموقف وتقدم النقاش، ولا من باب أولى تدشين مرحلة جديدة وشق طريقٍ يقود إلى إعادة تأسيس سياسي جديد، أو يساعد على بناء أي مقاومةٍ فعلية وفعالة لقلب موازين القوى وفرض التغيير. إنه يمثل بالأحرى نوعا من الانتحار السياسي الجماعي، ونهاية حزينة لملحمة كبرى، لا بداية لأي حل.

من السذاجة الاعتقاد أن من الممكن خلاص سورية اليوم من دون تعزيز الضغوط الدولية، وحدّ أدنى من تفاهم الدول الكبرى المتنازعة على النفوذ في سورية والمنطقة الشرق أوسطية، ومن خلالها على السيطرة الإقليمية والعالمية، وذلك بمقدار ما أصبحت الحرب السورية إقليمية ودولية معا. ولكن من السذاجة أيضا الاعتقاد أن نهاية هذه الحرب يمكن أن تضمن الحد الأدنى من المصالح الأساسية لسورية والسوريين معا، من دون وجود فاعل جمعي ومؤسّسي سوري يجسّد هذه المصالح، ويمثل السوريين فيها، ومن ثم من دون وجود استراتيجية وخطة عمل سورية للدفاع عنها. وغياب مثل هذا الفاعل يعني أن الدول، في أحسن الأحوال، سوف تنظر إلى المصالح السورية من منظار مصالح تلك القوى السورية التي تواليها، إن لم نقل تعمل كأدوات في خدمة أهدافها. وهذا يعني مضاعفة خريطة تقاسم النفوذ الدولي في سورية بخريطة تقاسم نفوذ سورية سورية، لا تجعل من سورية دولةً فاشلةً فحسب، ولكنها تحول دون قيامها دولة مدنية تعدّدية، تضمن كرامة أبنائها وحقوقهم المتساوية في المواطنة المتساوية والحرّة التي تبرّر وحدها تضحيات الملايين منهم بأشكالها المختلفة.

(4)

في المقابل، لا أعتقد أننا، على الرغم من كل ما أصابنا ولا يزال يصيبنا، قد أسقط نهائيا في يدنا ولم يعد أمامنا خيار سوى الاستسلام للقدر، والقبول بالالتحاق بالقوى الأجنبية، والتفرّغ خلال “الوقت الضائع” لتصفية حساباتنا الداخلية، على أمل قطف بعض ثمار التسوية الدولية. وعلى الرغم من المحن والمآسي التي يعيشها السوريون، في كل المناطق والمواقع، والتي تنذر بتدهور الأوضاع لوقت طويل قادم، ولهذا السبب بالذات، ينبغي أن نوقن أن هناك خيارات أخرى أمامنا، وأن الحل لا يكمن، مهما كان الحال، في الارتماء في أحضان القوى الدولية أو المراهنة على هذا المحتل أو ذاك، ولا من باب أوْلى في التخلي عن مسؤولياتنا والخلود لليأس والانتحار السياسي، فالنظام، على الرغم من احتفاظه بوجوده الشكلي، قد انهار تماما أمام الضربات القوية والمستمرة منذ سنوات، لجمهور رمى بنفسه على الموت للتخلص من الطاغية، ولولا هزيمته لما اضطر إلى الاستعانة بالمليشيات والجيوش الأجنبية. وهو لم يعد يعني شيئا لأي طرفٍ، بما في ذلك رجالاته الذين يبحثون عن حماتهم الخارجيين.

كما أن الصراع بين القوى المحتلة أصبح أكثر فأكثر احتداما، بعد أن أدركت جميعها أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن من الصعب، إن لم يكن المستحيل، التوفيق بين مصالحها، بمقدار ما تغلب البعد الجيوسياسي لهذه المصالح على أبعادها الأخرى، وصار الأمر يتعلق مباشرة بالنسبة لجميعها بالدفاع عن موقعها ودورها وهيبتها في التوازنات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى أن المنطقة تعيش اليوم بأكملها في غليانٍ شعبي لا يهدأ، من الجزائر إلى العراق، بما في ذلك داخل إيران الخامنئية ذاتها التي لعبت الدور الأكبر في تأجيج صراعاتها، وزرع الخراب والفوضى في حياة مجتمعاتها.

وتكاد جميع نخب المنطقة السياسية تكون اليوم فاقدة للشرعية، وعاجزة عن استعادة الحد الأدنى من الصدقية التي تمكّنها من تهدئة الجمهور المهدّد في حياته ومستقبله. وينذر ذلك كله بحقبة من زعزعة الاستقرار الشامل واستمرار القلاقل والاضطرابات التي لا يمكن أن تنتهي من دون تغيير عميق في أسلوب ممارسة السلطة والحكم في هذه المناطق، ومن دون معالجة شمولية للأزمة الإقليمية المستمرة منذ نهاية الحقبة العثمانية، والتي افتتحتها الاتفاقية الفرنسية الإنكليزية التي كرّست الانقسام الدائم والعداء والتنافس بين الدول الجديدة، الهشّة والفاقدة للسيادة والثقة والقوة، والتي زادها تفجرا واشتعالا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي لا يزال يصب الزيت على نارها، ويحرم المنطقة من أي أمل في السلام والاستقرار. وهذا يعني أن شيئا لم يحسم ولن يحسم قريبا في الصراع الدائر في منطقتنا، وأن حسم النزاع والتوصل إلى حالةٍ من الأمن والاستقرار الاقليمي والوطني لن يتحقق في هذه المنطقة، من دون تعافي شعوبها وتمكنها من استعادة المبادرة، وأخذ مصيرها بيدها، والتخلي عن انتظار مبادرات القوى الخارجية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء والازدهار. فلا تنبع المشكلة التي نواجهها من الإرث الثقيل الذي خلفه الاستعمار، والذي تجسّد في التشكيل الجيوسياسي البنيوي الملغوم للمنطقة، وفي إدارته صراعاتها بما يضمن استمرار تبعيتها واختلال توازناتها وبؤس نموها فحسب، وإنما ينجم أيضا عن عجزنا عن تطوير أنماط من التفكير والسلوك الفردي والجماعي التي لا بد منها لتجاوز تفتتنا وتخبطنا الاستراتيجي، واستعادة المبادرة السياسية.

يكمن قسط كبير من المشكلة في نمط تفكيرنا وممارستنا، فنحن نعيش تناقضاتٍ نرفض الاعتراف بها. نفكر بطريقة ونعمل عكسها. نقول إن العالم يقف ضدنا، لكننا لا نكفّ عن مطالبته بالتدخل لصالحنا. ونقول إنه هو أصل مشكلاتنا وسبب ضعفنا، وننتظر منه أن ياتي ليحل مشكلاتنا أو يساعدنا على حلها. ونعترف بضعفنا وتقصيرنا في تنمية قدراتنا، ولا نعمل أي شيء لتجاوز انقساماتنا وتطوير قدراتنا الذاتية، وتعزيز التواصل والتفاهم والتعاون فيما بيننا، والسعي الجدي إلى تحسين أنماط التنظيم والإدارة لجهودنا. نقول دولة الأسد انتهت وزالت، وهي زالت بالفعل، لكننا لا نقوم بأي عملٍ من أجل بناء البديل السياسي، أي البذرة الحاملة لدولة الشعب أو دولة المواطنة التي تملأ الفراغ، وتحل محل الدولة البائدة أو على الأقل تعد لذلك. نتحدّث عن وطنية وقيم ديمقراطية، وكل جهدنا مكرس لتحطيم بعضنا بعضا، وإقصاء واحدنا الآخر، وتشويه وجهة نظره وتسويد صفحته واسمه.

والحال لن نستطيع أن نقنع المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبنا، ونستفيد جدّيا من فرص التضامن من مؤسسات قانونية وحقوقية، ونحن نكاد نسلم بعجزنا عن حل خلافاتنا وتحقيق الاتفاق والتفاهم فيما بيننا. ولن نتمكّن من بناء الديمقراطية التي هي هدفنا الأول، من دون أن نعمل على تكوين قوى ديمقراطية منظمة. ولن تفيدنا المراهنة على تدخل تركيا أو روسيا أو أميركا أو أوروبا لصالح مشروع الديمقراطية السورية، إذا لم تتجلّ ملامح هذا المشروع، ولم تظهر في ممارساتنا وعملنا وتفكيرنا. ولا يمكن أن نطمح إلى أن تضحّي الدول من أجلنا إذا لم نظهر، نحن أنفسنا، استعدادنا للتضحية في سبيل قضيتنا، والاستثمار في مشروع تحرّرنا. كما سيكون من المستحيل أن نشجع الآخرين على الوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاهنا، إذا تخلينا نحن أنفسنا عن التزاماتنا السياسية والأخلاقية تجاه قضيتنا وشعبنا.

بمعنى آخر، لا يمكن لشعبٍ أن ينال من الحقوق أكثر مما يستطيع أن ينتزعه، بقوته وإرادته وتصميمه وتنظيمه أيضا. وأن من يخسر معركته في التحول إلى شعبٍ منظم القوى، وموحد الإرادة، يخسر معركة التضامن الدولي، ويعامل بوصفه ضحية، وتتحول قضيته إلى قضية إنسانية لا تثير التعاطف إلا بمقدار ما تنتفي صفتها السياسية. ومن دون “محوّل وطني” يجمع الجهود ويثمرها، يخشى أن تتحول تضحياتنا جميعا إلى جهود مجانية، تصبّ في مصلحة الآخرين الذين يملكون وحدهم القدرة على تثميرها، وتحويلها إلى مكاسب وإنجازات سياسية أو استراتيجية، وتحقيق أهدافهم الخاصة على أكتافنا.

——————————————–

المعارضة السورية وطفولتها السياسية.. تعقيب على برهان غليون/ علي العبدالله

لم يوفق الأكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري برهان غليون، في الإمساك بالعلة التي قادت إلى حالة السلب التي تعيشها قوى المعارضة السورية وجعلتها تنخرط في سجالات ومهاترات بينية، وتبتعد عن المهمة التي يرى أنه “حان” وقت التصدّي لها، والتي حدّدها في مقالته “حان الوقت لتجاوز طفولتنا السياسية” (العربي الجديد: 14/2/2020)، بـ”إيجاد مركز قرار يوجّه خطانا، ويثمّر جهودنا، ويعزّز من صدقية قوتنا السياسية، ويراكم الخبرة الضرورية لانتزاع حقنا في أن نقرّر مصيرنا بأنفسنا، أو على الأقل أن نشارك في القرارات التي تتعلق برسم مصيرنا الوطني، كسوريين”. مهمة على قدر كبير من الأهمية، لا ريب في ذلك، لكنه، وبدل التركيز على سبل تحقيق هذا الهدف الهام والنبيل، أهدر وقته وجهده في حديث مكرور عن حالة المعارضة وأمراضها الذاتية، وارتهانها لقرارات الدول الراعية، ومراهناتها على الآخرين لتحقيق بعض أهداف الثورة السورية، ودعوتها إلى العمل من أجل هذا الهدف، وفي توجيه نقد إلى الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي اجتمعت تحت اسم “أصدقاء الشعب السوري”، والتي لم تقم بالدور المطلوب منها، “لافتقارها للإرادة والاستراتيجية والوسائل اللازمة لردع الأسد عن الاستمرار في حرب الإبادة وانتهاك قرارات مجلس الأمن”، وتخصيصه “الغرب الديمقراطي” بتهمة كبيرة “تردّد في الوقوف إلى جانب السوريين… وعمل على تشتيت قواهم بدل مساعدتهم على تنظيم أنفسهم ومواجهة أعدائهم”، في تناقضٍ واضح مع استهجانه مراهنة قوى معارضة على هذه القوة أو تلك لتحقيق أهداف الثورة السورية، خصوصا وكلنا يعلم أن “الغرب الديمقراطي” نفعي لا يقدّم خدماتٍ مجانية، ينتظر فوائد من أي فعل يقوم به، لا يتحرك من دون فوائد، لم يجد ثمارا مجزية لانخراط مباشر وقوي في قضية السوريين.

بداية، يمكن فهم حالة المعارضة الديمقراطية، وما تعانيه من ضياع وانعدام وزن في ضوء جملة أسباب بنيوية وتاريخية، غير انهماكها بالسجالات والمهاترات البينية والشللية والعصبوية، والارتهان للدول الراعية، فهذه كلها أعراض للحالة، وليست سببا لها، أولها هشاشة تكوينها السياسي والتنظيمي، ليس بسبب ضغط النظام، الذريعة التي تحرص على إبرازها والتستر خلفها، بل بسبب بنيتها الفكرية والسياسية، وفشلها في التعاطي مع المتغيرات المحلية والدولية، حيث كانت في معظمها يسارية، ماركسية وناصرية، اختلّ توازن أولاها، الماركسية، بانهيار المعسكر الشيوعي، وتشكل سحب من الشك حول الماركسية فكرا والاشتراكية نظاما، فتشتتت وتمزقت بين متمسّك بالموقف التقليدي ومراهن على توليفة جديدة، تحتفظ بجزء مهم من الموقف التقليدي بتأسيس تشكيلاتٍ هجينةٍ، تمزج بين فكرها القديم والنظام الديمقراطي الغربي، من دون بذل جهد لتأصيل هذا الخليط، فغدا التوجه الديمقراطي قشرا يغطي توجها ماركسيا مستترا، فما زال الثلاثي اليساري: إلياس مرقص وياسين الحافظ وجمال أتاسي، بوصلتها الفكرية ومرشدها الروحي، في حالة سلفية حديثة، لم تكشف عن عدم صلاحية الخليط الذي وضعته على كاهلها، كسلاح فكري وسياسي لمواجهة الواقع والنظام المستبد والفاسد، وتبحث عن مخرج بتركيبة منسجمة ومتسقة لمواجهة واقع جديد. ليس في اجتهادات مرشديها ما يلبي حاجتها للتعاطي معه ومواجهته. أصبحت كحالة الغراب الذي قلد الطاووس، فعلق بين الوضعين، لا أصبح طاووسا ولا عاد غرابا.

أما ثانيتها، الناصرية، فمأزقها أعمق ومأساتها أكبر، حيث بقيت في جلباب رمزها جمال عبد الناصر، من دون إعادة نظر ولو محدودة في تجربته وتراثه، رغم ما كُشف من سلبيات في هذه التجربة، خصوصا لجهة شخصنة السلطة والقضاء على الحياة السياسية بإخراج المجتمع من السياسة، عبر دمج الوظيفة السياسية في الأجهزة الإدارية، ودمج الوظيفة السياسية في الوظيفة الأمنية؛ بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية عرّاب العمل السياسي والتنظيمي، وتقوم بالدور المفترض أن تقوم به الأحزاب السياسية، وتعميم مفهومٍ للسياسة قائم على اعتبارها مجموعة من المشكلات الإدارية يدور العمل حول حلها، وحول رفع الأداء، لا حول الخيارات والأولويات، ما يعني إلغاء الصراع الفكري والتنافس السياسي، وإلغاء العمل السياسي المستقل. نظامٌ تحكمه أجهزة بيروقراطية وأمنية لإدارة السلطة سياسيا واقتصاديا، بدلا من القوى السياسية والاجتماعية، وعلى حساب دورها وحريتها ومشاركتها في القرار الوطني، وارتباطها (القوى الناصرية) بآلية تفكير وعمل متمحورة حول التبعية للقائد، وعجزها، على الرغم من تبنّيها الخيار الديمقراطي، عن تجاوز قديمها الذي ثبت عدم جدواه في ضوء التغيرات العاصفة التي ضربت البلاد. وأما ثاني العوامل، فما ترتب على الهشاشة السياسية والتنظيمية: افتقارها رؤية وبرامج عملية لمواجهة الواقع السياسي وتحولاته المتسارعة، حيث بقيت عند الشعارات الفضفاضة والعموميات الساذجة، من دون تصور واضح وبرنامج محدّد للأهداف والغايات وطرق الوصول إليها. وثالثها حالة الانهيار التي أصابتها بعد تراجع الثورة، وفشل مراهنتها على تحقيق نصر سريع، والتي قادتها إلى الانخراط في المهاترات والسجالات الفارغة، لحفظ ماء الوجه والبقاء في حالة توازن نفسي شخصي، عبر تحميل الآخر مسؤولية الهزيمة، فالهزيمة يتيمة والنصر له ألف أب، كما يقول المثل الشعبي، ارتكاس نفسي لاإرادي للهروب من مواجهة الواقع والإقرار بالفشل ناجم عن الإفلاس والعجز. حالة شائعة عرفتها تجارب سياسية كثيرة، خاصة مع اقترانها بحياة المنفى.

لم تستطع المعارضة الديمقراطية لعب دور وازن في الثورة، لهشاشة تكوينها، من جهة، ولافتقارها للعمق الشعبي من جهة ثانية. لقد هرولت إلى إشغال موقع شاغر في الثورة، موقع القيادة، عبر الالتقاء مع بعض مسؤولي النظام، وطرح تصورات وحلول، أساسها التفاوض مع النظام من دون أن تكون جزءا من الفعل اليومي للثورة، ومن دون التفاهم والاتفاق مع الثوار، ومن دون التوقف عند مؤشرات صريحة وصادمة، تقول برفض النظام مبدأ المساومة، كما عكسته ممارساته واستخدامه العنف الصريح والمباشر، منذ اللحظة الأولى لانطلاق التظاهرات، فخسرت المحاولة، وبدل إعادة النظر في خطئها هذا، ورسم خط بديل قائم على الانخراط في الثورة، ولعب دور فعلي فيها، وتحمل قسط من تضحيات المواطنين، ارتكب رموزها غلطتهم القاتلة، بمغادرة البلد إلى المنافي، فخسروا صدقيتهم، وفرص لعب دور في الثورة، مهما كان حجمه أو مداه، على خلفية خسارة ثقة الثوار. وهذا وسّع الهوة بينهم وبين الثوار، وأعطى صورة سلبية عن استعدادهم للبذل والتضحية من أجل المبادئ والحقوق، إذ غدا واضحا أن القوى الديمقراطية أقل القوى استعدادا للتضحية، فما أن بدأ النظام بالقتل المباشر والاعتقالات، حتى بدأوا بمغادرة البلد زرافات ووحدانا. وهذا قطع حبل التواصل بينهم وبين الثوار والحاضنة الشعبية، وجعل كل محاولاتهم للتواصل واستعادة الثقة ضربا من المستحيل. هل لهذا علاقة بطبيعة الإيمان، وأن أصحاب الإيمان الديني أكثر استعدادا للتضحية والعطاء لقناعتهم بجزاء الآخرة؟

كرر الكاتب موقفا تبنّته المعارضة اليسارية والديمقراطية، يحمّل حركات الإسلام السياسي مسؤولية الخسائر السياسية بقوله: “الأثر السياسي المدمر لنزوع النخب السلفية إلى تصدّر الخطاب وواجهة الكفاح المسلح، ومحاولة الإسلام السياسي عموما ابتلاع الثورة وتجييرها لحسابه السياسي الخاص، بصرف النظر عن الدوافع والنوايا والتدخلات الخارجية، أقول لا يوجد شكٌّ في أثر ذلك كله على تراجع صدقيتنا السياسية وانقلاب الرأي العام العالمي علينا”…، وضياع فرصة استعادة “تأييد الرأي العام العالمي، بل العربي، وتعاطفه مع الثورة السورية وشعاراتها التحرّرية” بسبب ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) “قلب الصورة تماما، فيحلّ مصطلحات الجهاد والكفر والطائفية والإرهاب محل مصطلحات ثورة الحرية والكرامة والمواطنة والدولة المدنية التعدّدية”. بتجاهل تام لحق كل جهة سياسية في العمل على فرض رؤيتها وخيارها في إطار صراع الأفكار والبرامج، وارتباط ما حصل (تصدّر حركات الإسلام السياسي المشهد)، بأسباب كثيرة من قدرات سياسية وتنظيمية واستعدادات فردية ودعم خارجي كبير من قوى إسلامية، قريبة أو مماثلة، ومن دول لا تريد نجاح تجربة سياسية بإرادة شعبية. صحيح أنها ارتكبت كبائر سياسية وتنظيمية ومالية، خصوصا “داعش” وسلوكه المتوحش وجرائمه بحق المدنيين العزّل والتوجس الغربي من كل تنظيم وعمل إسلامي، على خلفية “غزوة واشنطن” وتبعاتها والأعمال الإرهابية الأخرى، لكن السبب الرئيس لخسارة المعارضة الديمقراطية، برأيي، وجود هوة واسعة بين حواضن الثورة ورؤية المعارضة الديمقراطية السياسية والاجتماعية، وفشل الأخيرة في جسر هذه الهوة، هذا إذا كانت تقرّ بوجود هذه الهوة وخطورتها وتدرك ضرورة العمل على جسرها، فشعارات “المواطنة” و”الدولة المدنية التعدّدية” شعارات نخبوية تتبنّاها قوى سياسية واجتماعية صغيرة، مدينية في الغالب، وذات تأثير محدود، غريبة على مسامع القوى الشعبية، خصوصا في البلدات الصغيرة والأرياف، والتي شكلت حاضنة قوية لقوى الإسلام السياسي التي تتمتع شعاراتها بجاذبية وحضور راسخ في المخيال السياسي والاجتماعي لهذه القوى الشعبية، ما جعل تشكيل ألوية جهادية ومكاتب شرعية وحسبة وبيت مال ورفع شعارات تنادي بالخلافة أو الإمارة التقليدية تحصيل حاصل، في حين أن كل المحدّدات والتصورات الحديثة بقيت برّانية بالنسبة للجسم الرئيس في المجتمع السوري، لم تدخل كل القيم والتصورات والمحدّدات الحديثة في صميم قناعة القوى الشعبية العريضة، ولم تلامس وعيها، وتغير من طبيعة مخيالها السياسي والاجتماعي، حيث ما زالت الخلافة نموذجها لنظام الحكم الصالح، وما زال أبو بكر نموذجها للحاكم الرحوم، وعمر بن الخطاب نموذجها للحاكم العادل، وعلي بن أبي طالب نموذجها للحاكم الشعبي، ومعاوية بن أبي سفيان نموذجها للحاكم الحاذق.

منح هذا حركات الإسلام السياسي أسبقية وأفضلية على أصحاب التوجهات الديمقراطية والحديثة، وقاد إلى تأييدها ودعمها والانخراط في صفوفها ومؤسساتها، والتغاضي عن كثير من ممارساتها وتعدّياتها وتجاوزاتها على حقوق المواطنين، على خلفية الإحساس بالقرابة والحميمية. ما زال مجتمعنا، في العمق، يراوح عند مرحلة الانتقال من النظام السلطاني، بتجسّده الأخير: السلطنة العثمانية، إلى نظام الدولة – الأمة، الدولة الوطنية أو القومية الحديثة، ولم يتجاوزها، وما زال التوجه الحديث نخبويا لم يخترق التشكيلات الاجتماعية الشعبية، ويقنعها بصلاحيته لحل مشكلاتها المادية والروحية، ما كان يستدعي مواجهة القضية والعمل على جسر الهوة مع الرؤى والقناعات الشعبية، بالبحث عن تقاطعات، وطرح تأويلات وحلول وسط تجعل الرؤى والخيارات الحديثة قريبةً من المزاج العام. لقد أخطأت المعارضة الديمقراطية بتجاهل هذا الاستحقاق مع ما للإسلام من موقع مركزي ودور في تكوين شخصية السوري، وانطوائه على طاقة ثورية عظيمة، ودفع قوي للتضحية في سبيل العقيدة والقيم الأخلاقية، فـ”الحقيقة المحورية الوحيدة أن الإسلام هو المحرّك الطبيعي للسياسة عبر العالم الإسلامي، ففي العالم الإسلامي يعتبر الإسلام مقياسا للعدالة والإنسانية والحكم الصالح ومحاربة الفساد، ويمثل مرجعية عقائدية للصراعات الداخلية ضد الحكومات الاستبدادية العلمانية، ولصراعات الأقليات المسلمة من أجل التحرّر من السلطات غير الإسلامية القاسية في كثير من الأحيان”، وفق غراهام فولر، (لوس أنجليس تايمز، الشرق الأوسط: 24/9/2001)، وتركها (المعارضة الديمقراطية) الإسلام لحركات الإسلام السياسي توظفه في معاركها الفكرية والسياسية، فتفوز بالشعبية، وبتحشيد القوى الاجتماعية حول شعاراتها وأهدافها. الأنظمة المستبدة والفاسدة هي الأخرى أدركت أهمية الموضوع وخطورته، وتعاطت معه بخبث وانتهازية، عبر حرص قادتها على تلبس مظهر التدين وحضور صلوات الجُمع والعيدين، واحتفال عيد مولد النبي والحج إلى بيت الله الحرام ورفع شعار حماية الدين والدفاع عنه.

ومع الاتفاق مع قول برهان غليون “فلا تنبع المشكلة التي نواجهها من الإرث الثقيل الذي خلفه الاستعمار، والذي تجسّد في التشكيل الجيوسياسي البنيوي الملغوم للمنطقة، وفي إدارته صراعاتها بما يضمن استمرار تبعيتها واختلال توازناتها وبؤس نموها فحسب، وإنما ينجم أيضا عن عجزنا عن تطوير أنماط من التفكير والسلوك الفردي والجماعي التي لا بد منها لتجاوز تفتتنا وتخبطنا الاستراتيجي، واستعادة المبادرة السياسية”. .. “ولن نتمكّن من بناء الديمقراطية التي هي هدفنا الأول، من دون أن نعمل على تكوين قوى ديمقراطية منظمة”، مع الاتفاق في ذلك، إلا أن ثمّة واقعا جديدا يحتاج إلى مواجهة ومعالجة، نجاح النظام في دفع أغلبية الشعب السوري إلى الانغماس في همومه الخاصة والتفكير في ظروفه المباشرة، ما جعل ويجعل محاولات الثورة والتغيير حرثا في بحر.

العربي الجديد

—————————————-

في نقد “نقد طفولتنا السياسية”/ عمار ديوب

كتب الأكاديمي والمفكر السوري، برهان غليون، مقالاً، سماه “في نقد طفولتنا السياسية” في “العربي الجديد” (12 فبراير/ شباط 2020)، وردّ عليه الباحث، علي العبدالله، في تعقيب في الصحيفة ذاتها، في 21 من الشهر نفسه. يتناول محور النصين غياب مركز للقرار في المعارضة السورية ونقد مشكلاتها، وأسباب فشلها ودورها في هزيمة الثورة وسواه. وإذ ركز برهان على تلك المشكلات، كما انتقده العبدالله، وأنّه يكرّرها في مقالاته، ومن دون جديدٍ فيها، فإن العبدالله حاول نقل الحوار من الأسباب السياسيّة لفشل المعارضة إلى الأسباب الفكريّة، وتناول “هشاشة تكوينها السياسي والتنظيمي” المستند إلى “بنيتها الفكرية والسياسية”، وردَّ ذلك إلى ماركسيّةٍ مستترة/ حالة سلفية حديثة، وهذا بخصوص اليساريّة منها. وأمّا الناصريّة، فتتمحور حول “الديكتاتور” جمال عبد الناصر، وبهذا يكمن فشلها، وبالتالي، برأيه مشكلة المعارضة “الديمقراطية/ اليسارية” هنا، الأمر الذي منعها من جَسر الهوّة، بين رؤاها والوعي الشعبي، وبالتالي لم تمثل الثورة، وإنما صادرتها وتسلقت عليها. وبرأيه أن “للإسلام.. موقع مركزي ودور في تكوين شخصية السوري، وانطوائه على طاقة ثورية عظيمة، ودفع قوي للتضحية في سبيل العقيدة والقيم الأخلاقية”، وأن هذه الفكرة لم تهتم بها المعارضة الديمقراطيّة، بينما أولتها الإسلاميّة والنظام دوراً كبيراً، وبالتالي سيطرا على الثورة، وسورية.

حاولت أن أفهم ماذا يريد برهان غليون من فكرة فشل المعارضة في “إيجاد مركز قرار يوجه خطانا”. المعارضة السورية شكلت عدّة مراكز، وبدءاً من عام 2011 “المجلس الوطني، وهيئة التنسيق، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات، ومؤسسات أخرى”، فهل كان يجب تشكيل مركز من كل هذه المؤسسات؟ أم كان يجب تشكيل مركز قرارٍ من المنظرين والمفكرين السوريين والفلسطينيين، يصيغون الاستراتيجيات والسياسات وبرامج العمل الأساسية؟ ثم لماذا يجب تشكيل مركز واحد؟ وأيضاً، هل مشكلة المعارضة في تعدّد المراكز؟ يوجّه غليون نقده لمؤسسات المعارضة، وإن لم يُسمِها، وحين يفعل، ينتقد “النخب السلفية” متجاهلاً نقد الإخوان المسلمين بالتحديد، وقد كان لهم دور مركزي في المؤسسات المذكورة هنا، ولاحقاً يتخطى الإخوان المسلمين والنخب السلفية، ويوجه نقده إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وكأنّ للأخير علاقة بالثورة من أصله!.. هناك ضرورة للنقد، وللنقاش وللحوار الذي يطالب به برهان، ولكن ما لا يجوز بأي حالٍ تجاهل القوى التي لعبت دوراً مركزياً في إفشال الثورة، وهي محدّدة، ولها سياسات واستراتيجيات ورؤى وعلاقات إقليمية متينة، وهي سبب ذلك الفشل.

ضرورة النقاش

ضرورة النقاش، برأي برهان غليون، بسبب كارثيةٍ الحالة السوريّة، وأن الخارج لن يفعل شيئاً للسوريين، وإن رغب بذلك فهذا يتطلب مركزاً سوريّاً جامعاً. فكرته هذه تتجاهل واقعاً أصبح معقّداً للغاية، ومعارضةً جُرّبت، تسع سنواتٍ ولم تتحسّس حتى لحظته كارثيّة الواقع المعقد هذا. وبالتالي، هناك واقع سوري مفكّك، وواقع المعارضة يشبهه، وهو ما يمنع التفكير والنقاش الجدّي بذلك المركز وضرورته. برهان هنا لا يقدر جيّداً التفكك والتشظي اللذين وصلت إليهما الحالة السوريّة، وفكرته أن النظام انتهى، أيضاً ليست عاملاً تحفيزياً للنقاش أو لضرورته. الحالة هذه، وتعقيداتها واستنقاعها تتطلب وقتاً إضافياً “واقعاً موضوعيّاً جديداً” لإعادة النظر، ولتشكيل قوى سياسية وفكرية جديدة. الأخيرات حتى لحظته لم تتشكل، والتجارب السياسية الجديدة ما زالت شلليّة ونخبويّة وهامشيّة بامتياز، ومنها فشِل في استقطاب عدّة أفرادٍ ليعلن عن نشاطاته. هنا، يُطرح سؤال: من سيمثل المعارضة والثورة إذاً؟ وهو سؤالٌ دقيقٌ للغاية، وهناك عدّة أجوبة، أسوأها ما يتمسك بالمعارضة الفاشلة حالياً، وأفضلها ربما، يقول بضرورة تفكيك مؤسسات المعارضة، وتسليم الأمر للأمم المتحدة، واعتبار سورية دولةً ونظاماً ومعارضة فاشلة، مع رفضٍ قطعيٍّ للوصايات الدولية، وضرورة أن تلعب مؤسسات الأمم المتحدة، هي بالذات، دوراً في إخراج سورية مما هي فيه من تفككٍ واحتلالاتٍ ومشكلاتٍ متعدّدة الأوجه.

ما أوضحته لا يعني رفض النقاش، ولا ضرورة تشكيل مركز جديد، ولكنني أريد التحديد الدقيق لتلك النشاطات والمؤسسات، ووفق الممكن في لحظتنا الراهنة، وأعتقد أن تنظيم وعقد ندواتٍ فكرية للحوار هو أفضل الممكنات وأدقها، وتُناقَش فيها كل المشكلات التي طرحتها هذه المقالات وسواها، وكل المفاصل الأساسية للوضع السوري ومنذ 2011. يرفض برهان غليون أن “يستسلم”، للواقع، وهذا شكل من أشكال “الطفولة السياسية”، حيث ليس هناك من واقعٍ متماسك من أصله. وأمّا العبدالله، فيعلن موقفاً يائساً، فيكتب في نهاية مقاله “ثمّة واقع جديد يحتاج إلى مواجهة ومعالجة، نجاح النظام في دفع أغلبية الشعب السوري إلى الانغماس في همومه الخاصة والتفكير في ظروفه المباشرة، ما جعل ويجعل محاولات الثورة والتغيير حرثاً في بحر”.

حاول العبدالله، وقد انتقد تكرار غليون التطرق لمشكلات المعارضة، وبعكس غليون الذي ظلَّ حديثه عن المعارضة السورية بكليتها، التمييز بين المعارضتين، الديمقراطية والإسلامية، ووجه نقده للديمقراطيّة بصورة أساسيّة، وأنّها تعاني من: مشكلاتٍ فكريّة من ناحية، وتنظيميّة من ناحية أخرى، وهذا أبعدها عن عقلية الشعب ووعيه الديني، ولم تستطع إخراجه منها. ويتفق العبدالله مع غليون في أن لمشكلاتنا الحالية جذراً قديماً، وإن كان كل منهما يفسّر ذلك بطريقة مختلفة، حيث أساس مشكلاتنا ينطلق من “نهاية الحقبة العثمانية” لدى غليون، ولدى العبدالله “ما زال مجتمعنا، في العمق – لاحظ العمق التاريخي الذي لا يطرأ عليه أي تغييرٍ! – يراوح عند مرحلة الانتقال من النظام السلطاني بتجسده الأخير في السلطنة العثمانية، وإلى نظام الدولة – الأمة”. لا يوضح العبدالله فكرته هذه، فماذا يعني أننا ما زلنا في تلك المرحلة، وأين الخطأ في إظهار مشكلة غياب “الدولة الأمة” مشكلةً حقيقيّة لدى العرب؟ أليست هذه هي القضية، وغياب تحققها الواقعي، والتحكم الأوروبي في تشكيل مجتمعاتنا، وقبله العثماني شكّلَ الأرضية للاحتلالات وللاستبداد لاحقاً، وطبعاً للقضية جوانب أخرى، ولكنها ليست موضوع نقاشنا الآن. والسؤال: هل شكلت الدولة القُطرية بديلاً عن الدولة الأمة، أو الدولة الإسلامية حتى “السودان مثلاً”. في كل الأحوال، تظلُّ قضية تحقق الأمة الدولة مركزيةً للنهوض العربي، وأن الخيار الديمقراطي فقط هو الطريق الوحيد للوصول إليها.

الوعي أم السياسة؟

يركز علي العبدالله على شكل الوعي السوري، ويراه “في العمق” شكلاً دينياً، وأن الدين ما زال “المحرّك الطبيعي للسياسة” في مواجهة “الحكومات الاستبدادية العلمانية”. لن أجادل بأن ذلك ليس صحيحاً من أصله؛ فهناك بيئاتٌ اجتماعيةٌ وعيها ديني. ولكن، وعكس ذلك، الثورات العربية، وإن كان الوعي الديني منطلقاً لبعض قطاعاتها المجتمعية، فهو لم يكن سبباً في حدوث الثورة، بل أوضحت الثورات، في موجاتها الثانية، طبيعة الموجة الأولى، وهي ضد الأسلمة بالكامل، وضد حكوماتٍ كانت تدّعي الأسلمة “العراق، السودان، لبنان، ولديك إيران”. علينا التمييز بين شكل الوعي، وهو بصورته الكبيرة، ما زال دينياً، ولا شك، ويرتبط سبب هذه الصورة بأيديولوجيات الأنظمة، وليس بالدين ذاته، وبين أن يكون دافعاً للثورات الجديدة. الأخيرات حدثت بسبب قضايا مجتمعية ومطلبية وسياسية بالدرجة الأولى، وتسعى نحو نظامٍ ديمقراطيٍّ في الدول العربية كافة، وحتى الدول التي برز فيها الإخوان المسلمون قوة وازنة لم تستطع التفرد بالنظام السياسي، وظلّت القضية المحورية هي كيفية الوصول إلى الديمقراطية، وكيف نجد سياساتٍ اقتصاديةً لتجاوز الأزمات، بل مشكلة الإخوان هي بالضبط هنا، كيف يوفقون بين ميلهم الطائفي والديمقراطية وتأمين فرص عمل لملايين العاطلين، وهذا محال، حيث تستند الديمقراطية إلى المواطنة، بينما تستند الطائفية إلى الدين. وبخصوص الاقتصاد، ليس لديهم إلّا الاستدانة من البنوك الدولية أو الدول الخليجية! المقصد من هذا الجدال ضرورة التمييز بين الوعي الشعبي والطائفية السياسية، وبين الثورات وشكل وعيها الخاص. أيضاً، ليس صحيحاً أن الوعي المدني (دولة مدنية) يخص جماعاتٍ صغيرة، كما يقول العبدالله، بل هي مطالب عامة، ولا يغيّر من ذلك وجود جماعاتٍ تطالب بدولةٍ دينية، أو لا تتبنى الدولة العلمانية الديمقراطية بشكل دقيق، ولكنها ليست الأساس.

أتفق مع العبدالله على أن شكل الوعي لم يتغيّر كثيراً، ولكن هذا لا يتعلق بالماضي، ولا بالدين، ولا بأن الدين ما زال يشكل مخيال المسلمين، منذ وجد الإسلام. ويتعلق الأمر بالقوى التي تخوض الصراع السياسي والاجتماعي، وقبل الثورة بالنظام وبعده بالنظام والمعارضة وبالفاعلين الثقافيين بكل تنويعاتهم. لا يمكن إعطاء أهمية كبيرة للوعي التقليدي، وأنّه ما زال يتمحور حول هذا الصحابي أو ذاك، أو حول هذا الزعيم الديني أو ذاك، ولو كان فعلاً يتمحور حولهم، فإن ذلك لا يتعلق بهم. لا، فهذه الاستعادة تتعلق بالفاعلين في الحاضر، أنظمة وقوى إسلامية وتيارات فكرية، وهي تستثمر في التديّن والتطييف. يرفض العبدالله حكاية المعارضة المستهلكة وحجتها أن الفشل سببه النظام وحده، وهذا صحيح، ولكن ما هو غير دقيق ردّ الفشل، ولنقل مشكلات الثورة وتعقيدات مآلاتها ومآلات سورية إلى عدم تبصّر المعارضة الديمقراطية لروح الشعب (الإسلام)، وأن مشكلة المعارضة تكمن هنا! وقد أوضحت أن ثورات الموجة الثانية كانت بالضد من الإسلاميين، ولم يكن لديها مشكلة مع الإسلام، وأن أهدافها تمحورت حول الديمقراطية والمدنية والعلمانية، والخروج من الأزمة الاقتصادية، وتأمين فرص عمل وهكذا.

يتناول النقاش أعلاه تارّةً مشكلات القوى السياسية، كما في حالة برهان غليون، وتارّةً المشكلات الفكرية وأشكال الوعي، كما فعلَ علي العبدالله، ولهذا تباعدا في النقاش. وعلى الرغم من ذلك، يعود العبدالله ليتفق مع غليون على ضرورة الديمقراطية وتشكيل قوى ديمقراطية منظّمة، ولكن اختلاف الرؤية للسياسة بينهما يدفع إلى التساؤل: هل “الديمقراطية” المنشودة، و”القوى الديمقراطية” المرغوب تشكيلها هي ذاتها عند الإسلاميين وسواهم؟ وهذا يفتح نقاشاً بشأن هذه القضية، وهي إشكاليّة في كل الأنظمة التي تشكلت بعد الثورات، حيث هناك خلافات كبيرة بشأن شكل النظام الديمقراطي وبنود الدستور، وعلاقة الشريعة بها، وكيفية تطبيق علمانية الدولة، وحياديتها إزاء الأديان والطوائف، وكيفية شرعنة الأحزاب الدينية.

يؤكد العبدالله، في رّده على غليون، حق الإسلاميين في الاختلاف بالمنظور السياسي، وهذا ما لا يرفضه غليون، وإن انتقد السلفية بصورة خاصة. وبالتالي، لماذا يدافع العبدالله عن قضية خاطئة، وقد انتقد الإسلاميين، ورؤيتهم الطائفية والفئوية في الثورة السورية في مقالاتٍ كثيرة؟ هل يتعلق الأمر برفض كلِّ نقدٍ من خارج الإسلاميين لهم، والدفاع عنهم، وقد أصبح نقدهم يتكرّر كثيراً؟ يخطئ العبدالله بهذا، فهناك ما يشبه الإجماع بين السوريين على حقهم في المشاركة السياسية بكل فعاليات الحياة السياسية. أمّا النقد، فيتمحور جلّه حول طائفيتهم واحتكارهم للثورة ودورهم الكارثي في تفشيلها وإلحاقها بالخارج، وفي هذا أخطأت المعارضة الليبرالية كذلك، والتي يسميها العبدالله خطأ يساريّة.

عن طفولتنا السياسية

يحصر عنوان مقال برهان غليون، “طفولتنا السياسية”، أخطاء المعارضة السورية بالخيارات الفكرية والسياسية. ولهذا رفض التركيز على إظهار الفساد والخلافات بين كتل المعارضة وأفرادها “الحرب انتقلت إلى داخلنا”. تناول نصه أكثر من مرة تبعية الكتل وأفراد كثيرين للدول، ولكنه لا يدقّق في خطورة ذلك، أي في المصالح التي أصبحت لتلك القوى وللأفراد في المعارضة، وهم بذلك يشبهون النظام بتبعيته لإيران أو لروسيا. المقصد هنا أن مصالح كتل من المعارضة هي التي تدفعها إلى التمسّك بمؤسساتها وأن تظل موجودة، على الرغم من كل التعقيد الذي تطرقت عليه. إذاً، هناك مشكلات تتعلق بالخيارات الفكرية والمصالح الاقتصادية والتبعية لتلك الكتل.

فكرة النقاش أعلاه هي الأساس، بغض النظر عن الأولويات فيها “المركز، أو سبل تحقيق هذا الهدف النبيل”، ولكن أيضاً هناك ضرورة لتشكيل ذلك المركز “الفكري”، والبدء بنقاشٍ موضوعيٍّ وعميقٍ عن الوضع السوري برمته، وألّا يكون المركز والنقاشات لغاياتٍ ضيّقة ومحدودة، كأن يكون هدفها تشكيل قوّة سياسيّة جديدة، أو منصة سياسية، أو دور ما في تسوية سياسية قادمة، وسواه، كما جرى ويجري. الأهم كذلك الإقلاع عن الأكاذيب، وتأجيل ذلك بحجة استفادة النظام منها أو عدم سقوطه.

تكمن ضرورة النقاش في الوضع الكارثي الذي أصبحت سورية عليه، فهناك عدّة احتلالات، ودمار لأكثرية المدن، وتهجيرٍ لملايين السوريين، وبروز هوياتٍ سوريّة متعدّدة ومتقاتلة على أسسٍ قومية وطائفية وعشائرية ومناطقية. وهناك انهيار اقتصادي كبير. الأسوأ في ذلك كله الهيمنة المطلقة للخارج، خصوصاً روسيا وإيران وتركيا، على الوضع السوري برمته، نظاماً ومعارضةً. هذا هو الواقع الجديد، وهو يتجاوز ما تطرق إليه غليون، وما حاول العبدالله التركيز عليه.

العربي الجديد

————————————————

أسئلة البدايات في الثورة السورية/ بسام يوسف