استحالة العدالة للسوريين: صيدنايا نموذجاً/ مازن عزي

بعد قرابة عقد من الثورة السورية، وكل ما استتبعها من حروب، ما يزال سؤال العدالة في السياق السوري مستعصياً، فلا الضحايا انتزعوا حقوقهم، ولا مؤسسات المجتمع الدولي أقامت محكمة، ولا المجرمون أوقفوا المقتلة المتواصلة. تَعَطُّلُ المسارات الحقوقية والقانونية، واستعصاء الحلول السياسية، وحصانة المجرمين بدعم من محاور دولية وبالتالي تعذّر المساءلة والعقاب، كل ذلك أحال سؤال العدالة إلى حيّز الأخلاق والمفاهيم الافتراضية، حيث يجلس الفلاسفة على حجراتهم. وينقل ذلك مسألة العدالة برمتها من جرح نازف لا يلتئم، إلى افتراضات نظرية ومسلّمات وبحث في المطلق، كمسار وحيد متبقٍ، صعوداً.

وهنا يجوز السؤال عن إمكانية ربط العدالة، كمفهوم فلسفي مجرد خارج الزمان والمكان يقترب من التجريد الذهني والمقدس الإلهي، بالبراغماتية السياسية المرافقة للحدث السوري منذ العام 2011. كلاهما، البراغماتية السياسية والبحث عن العدالة المطلقة، يساعدان على التسويف والتأجيل، ويلتقيان رغم تناقضهما، في ممارسة لعبة إغماض العيون والضمائر. لكن، إذا كان للمجرمين أن يفلتوا مرة تلو الأخرى من العقاب في الواقع، أليس أجدر بالثقافة أن تضبط المسألة الأخلاقية، وتخفض الجرعة النظرية بخصوص سؤال العدالة؟ وهل يمكن للثقافة، في السياق السوري، تحرير العدالة من سجنها المفاهيمي الأخلاقي، لتصبح جديرة بالضحايا؟ وهل يمكن هنا الحديث عن عدالة نسبية، أو عن محتوى ما من العدالة؟ وهل العدالة مقدار تنطبق عليه قوانين التراكم، أم هي معطى نهائي ناجز؟

لا تبدو أجوبة هذه الأسئلة في متناول اليد، ولا بالسهولة البديهية المتوقعة لها، بل هي مصدر حقيقي لنزاع مفاهيمي. وتكمن الصعوبة الأولى في القول إن أصحاب المصلحة الرئيسية في الدفاع عن العدالة هم من وقعت بحقهم الجرائم. وهو قول، على بساطته، يناقض بعضاً مما ذهب إليه أبرز الفلاسفة الحداثيين/المعاصرين عن العدالة.

تنفي المعرفة المسبقة بالجريمة، حتماً، إمكانية الوصول إلى وضع الكلام المثالي (Ideal speech situation) كشرط أساسي وضعه يورغن هابرماس للحصول على العدالة، كما تنتقص من حجاب الجهل (Veil of ignorance) الذي افترضه جون رولز. وإن كان هذا يشير في البداية إلى ما يشبه التناقض الكبير مع مسار المحاكمات التي تتطلب معرفة أدق التفاصيل والدوافع المرافقة لارتكاب الجرم، إلا أنه فعلياً يشير إلى هيئة محلفين افتراضية تبحث في العدالة كمفهوم مطلق، وهذا ما يفرّق بينها وبين إجراءات التطبيق العملاني للقانون، بكل ما تحويه من براغماتية واجتهاد. وبهذا، فالعدالة إن طالبَ بها الضحايا المطّلعون بدقة على ظروف الظلم التي تحكمهم، قد تنفي عنها صفة المطلق، وبالتالي ستكون في أفضل أحوالها استرداداً لحقوق مسلوبة، أو إجراءات على طريق العدالة، وسط محاذير لا تنتهي من احتمال انقلابها انتقاماً.

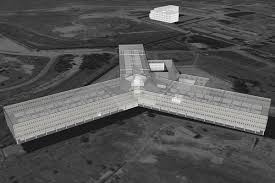

ويحرص الفلاسفة عموماً على التشديد على أن مفهوم العدالة يجب أن يكون مستقلاً عن أي ظروف اجتماعية أو تاريخية، كشرط رئيسي للموضوعية. نقطة البداية الافتراضية هذه تهدف إلى حذف كل الحوادث الاجتماعية من الحياة الإنسانية، لتُترك في يد العناصر الكونية والرسمية، لا الشخصية-الأرضية. لذا، لا يمكن، في البداية، تخيّل مجموعة عشوائية لمعتقلين محشورين في زنزانة واحدة مكتظة في سجن صيدنايا، على سبيل المثال، كعينة صالحة لوصف أو تقدير ما يحتاجونه من العدالة لتستقيم ظروفهم الإنسانية بحدها الأدنى. لكن ما يرفضه هابرماس ورولز، من بين آخرين، قد يبدو عينة مثالية لوصف حالتنا، وتصوّر ما ينقصها من عدالة.

قد تكون عينة صيدنايا مناسبة لظرف أو حجاب الجهل الذي افترضه رولز كشرط للحصول على العدالة، لا كواقع فقط، وإنما كفضيلة أيضاً. فالمسجونون مغيبون عن الخارج، وقد أمضى بعضهم فيه ما بات يقرب من عشر سنوات منذ اندلاع الثورة. وباستثناء ما نفترض تناقله بينهم من كلام يُشكّل وسيط اجتماعهم الأكثر كثافة، فليس لهم معرفة بالخارج، إلا ما جلبه معه أحدثهم اعتقالاً. وقد تستغرق عملية إفراغ جعبة القادم الأخير من الكلام شهوراً لتصل المعرفة المنطوقة إلى الجميع، بما في ذلك من اعتلال وإعادة تفكيك وتركيب للمحتوى، وانقطاع وثغرات. الخارج بهذا المعنى، أي المعرفة بظروف العالم الخارجي بما فيه من سياسة واجتماع، هو فائض عن الحاجة، وقد لا تتعدى المعرفةُ الضروريةُ للبقاء ما هو حادثٌ داخل جدارن المعتقل، أو داخل أبنية محددة فيه. الجهل هنا فضيلة. والمعرفة قد لا تزيد في ظروف معينة عمّا يذهب إليه رولز من معرفة عامة بالطبيعة الطوبوغرافية للمكان والحس العام (Common sense)، وبعض المعطيات الرئيسية العامة.

المعرفة المركزية التي يمكن لمعتقلي عيّنتنا الافتراضية تبادلها، بسرعة نسبية قد لا تتجاوز الأيام، هي معرفة الأجساد بوصفها موضوع القهر الرئيسي ومحور اجتماعهم في المعتقل. ومن حرمان هذه الأجساد من الحركة الحرة، إلى إعادة توضيبها في صناديق شديدة الإغلاق، ترتسمُ حدود الرؤية وتؤطرُ ببقية الأجساد المهانة والخاضعة للإذلال. وبهذا، فالجهل طاغ، والمعرفة محصورة بمقدار الألم اللحظي الذي يستقبله جسد ما، وطريقة مقاومته، أو مطاوعته. الجهل فريضة محققة، باعتبار أن الخارج بات بعيداً للغاية، وأن ما يحدث في السجن هو الأساس «الطوبوغرافي» العام المطلوب للمعرفة.

إلا أن هناك مدخلاً إضافياً للتشويش «المعرفي»، القائم على مدخلات السجانين وما يضيفونه من كلام وما يفرغونه من وحشية على مواضيعهم. لا بد هنا من تسلل وعي السجانين بظروف الخارج إلى موضوعهم، وإن كان يحمل صبغة مشوشة سياسياً تحمل تفسير النظام للأحداث. ويمكن افتراض أن هذا التشويش قد يعادل مدخلات المعتقلين الجدد، ويحيل مجموع المعرفة إلى محصلة صفرية من اللامنطق والمُتخيَّل.

في صيدنايا، كما في غيرها من المعتقلات السورية، مؤسسات عقابية فريدة من نوعها، لا تهدف إلى جعل المساجين يقبلون ظروفهم، ولا أن يرتدّوا عما ارتكبوه من «جنايات» و«جنح» ويعودوا إلى الصراط المستقيم. بل المطلوب هو إكمال عزلهم، وتحقيق رضوخ كامل لأجسادهم، وتذويب ذواتهم وشخوصهم وتحليلها إلى مكوناتها الأبسط من الغرائز. أي إسباغ الجهل على موضوع التعذيب وحجبه عن الاتصال بأي معرفة خارجية، وتحويله فقط إلى مستقبل للألم، كشعور شبه وحيد. بهذا المعنى، طالما أن إنتاج وعي جديد للجسد المعتقل ليس هدفاً بحد ذاته ما دام تحطيم الجسد يحظى بأولوية أكبر من «تقويم» وعي حامله، تصبح المعتقلات أشبه بمعسكرات الاعتقال النازية، ومعسكرات العمل السوفياتية. وأكبر مثال على ذلك هو كثرة من يفقدون صوابهم داخل المعتقلات، فيُرمَون في الشوارع كفاقدين للذاكرة لا وجهةَ لهم.

في تلك العينة، قد لا يمكن التأكيد أن الجهل قائمٌ على ما سبق من معرفة قبل الاعتقال، فتلك المعرفة تسقط بالتقادم لتبدو جهلاً صرفاً في زمنٍ سيّال، الثابت المعروف الوحيد فيه هو استمرار العذاب.

من جانب آخر، في عيّنة مثالية في السياق السوري، تشمل من تكون الجريمة هي الفعل الدائم المتواصل بحقهم عبر استمرار احتجازهم القسري بغير حق، قد لا يبدو سؤالُ العدالة مقترناً بتوزيع الخير و«الصالح» العام، على ما تذهب إليه المدرسة النفعية. فالتوزيع الوحيد القابل للتطبيق هنا هو توزيع العنف، والتوزيع العادل للموت العشوائي في تجربة التعذيب الممنهج، ضمن مؤسسة رسمية تحترف تطبيقه على أجساد المعتقلين.

توزيع الظلم والعنف بعدالة هو ما يتم تطبيقة في تلك العيّنة. فالمطلوب هو الرضوخ لا الطاعة، والهزيمة لا الإصلاح، والإجبار لا الإقناع. وبالتالي، يجب تحويل العنف إلى معطى مادي، يتم توزيعه بعشوائية تضمن العدالة فيه. الأمر نفسه كان ينطبق على المناطق المحاصرة، حيث القصف العشوائي والموت بالصدفة. والمطلوب واحد؛ الخضوع الكامل حدّ الموت. أو الخضوع الذي يتساوى مع الموت، فلا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، كالتوأم السيامي.

ولا يمكن هنا الحديث بالطبع عن التوزيع العادل، بالقيمة والكمية، للمساواة والخير للعالم، والحقوق، بما فيها حق الوصول إلى السلطة. لا بل أن عيّنتنا العشوائية في المعتقل تمثّل النقيض الحرفي لكل ما يمكن لنظريةٍ في العدالة تفنيده بخصوص التوزيع. إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تستقيم في صيدنايا عملية تبادل سلمية للسلطة، ولا إعادة توزيع للسلطة. فما يُقدَّم من طعام للأجساد المُعذَّبة، بما يكفي لاستمرارها في استقبال العذاب، يختلف عن الولائم التي تُقام لشخوص سلطة المؤسسة فيها. ولا يمكن اجتماع المحكومين كأخوة، ولا الإدارة كآباء. والمتوقع من إدارة المؤسسة، ليس أقل من محو آخر آثار الثورة والرغبة في قتل الآباء من لاوعي الأجساد المعذبة. هو الإخضاع إلى الحد الذي يستحيل معه التفكير في إمكانية التغيير، وفي ذلك تكثيف للحالة السورية إلى مستوى التعامل المخبري بما يتم تطبيق نتائجه على نطاق واسع، وفي مناطق بأكملها، بإضافتها إلى السجن الكبير وتحطيمها إلى عواملها الأولى. أي اجتماعٌ بلا سياسة. ولذلك، يتم ترك بعض المعتقلين، بالعشوائية ذاتها، كرُسُلٍ يحملون آثار ذلك المختبر وتجاربه، ينقلونها بأجسادهم، وما قل من كلامهم في وصف الفظائع، لا كناجين.

يمكن هنا الحديث فعلياً عن مقدار ما من السلطة تحوزه المؤسسة، مُمثلةً بأفرادها بحسب تراتبيتهم الوظيفية، كثَروة تتناقص أو تكبر بينهم، لكنها كلٌّ كاملٌ في مواجهة الجسد المُعتقَل. السلطة مُجسَّدة في محض علاقاتها، بمعزل عن موضوعها. السلطة الكلية، القادرة على منح الحياة أو الموت دون القدرة على مساءلتها أو الانتفاض في وجهها.

بهذا، قد لا نكون فعلياً فقط ضمن وضعية الكلام المثالي أو حجاب الجهل، بل ضمن عقد اجتماعي جائر صفى جميع الحقوق والحريات من وضعية الطبيعة (State of nature) كما وصفها توماس هوبز، وأبقى مكانها القيود فقط. فهل يمكن لهذه العينة أن تعرف تماماً مفهوماً موضوعياً للعدل؟ نعم. وقد يحررنا افتراض ذلك من مقولات الصواب السياسي والأخلاقي، أو على الأقل من امتداداتها غير الأخلاقية، الراغبة دوماً في البقاء ضمن حدود المبادئ الأخلاقية، ولو على حساب الضحايا.

وهكذا، يكون ما يذهب إليه نيكولاس فان دام في كتابه تدمير أمة مُمثِّلاً لتيارٍ واسعٍ من صواب البراغماتية السياسية، عبر القول إن المطالبة بالعدالة تحتاج لأن تكون جزءاً من جهود أوسع لصنع سلام، أكثر من التركيز على مَن كان مذنباً في الجرائم المرتكبة. أي أن الحل السياسي، يجب أن يوجد قبل إحقاق العدالة. والسؤال هنا: ما هي الأولوية؟ أن تكون مصيباً أخلاقياً، أم أن تساعد في إيجاد حلّ؟

يمكن نقد معضلة فان دام الأخلاقية بالانطلاق من تفكيك البديهيات الفلسفية ومحدداتها، والقطع بعدم وجود عدل بحد ذاته بشكل مستقل عن علاقات الإنتاج وطبيعة المجتمعات. فالعدل هو صيغة إجرائية تحكمها محددات زمنية ومكانية، تفرض علاقاتها وشكل السلطة فيها، وتتغير بتغير الظروف. ولا يمكن بالتالي التفكّر في العدالة، في معطىً تاريخي محدد، دون مساءلة شكل السلطة وطبيعتها ومنتجاتها القهرية. ربما، كدبلوماسي عتيق، كان التوافق السياسي الدولي على حل وسيط، يحفظ مصالح دول ويوازن مصالح أخرى لإنتاج طبخة سياسية سورية مستحيلة، هو ما يفرض على فان دام تحديد الأولوية بين خيارين مُستعصييَن لا يمكن تحقيق أي منهما، لكن القول بهما يحقق دور الوسيط الصائب براغماتياً. وكأن إنتاج حل سياسي هو أمر ممكن تُعطله فقط رغبوية معارضة متشنجة. المشكلة الرئيسية في التعاطي «الحيادي» مع الأزمة السورية، أن القول بالحل السياسي كمقدمة لإحقاق العدالة، رغم صوابه البراغماتي، هو استحالة مماثلة لأولوية العدالة على الحل السياسي. والمعضلة تتركز في محرق واحد؛ عيّنة صيدنايا كصاحبة مصلحة مطلقة في إحقاق العدل، وبالتالي كونها المحرك الأصيل للبحث عن العدل المفقود.

وتبقى مهمة التجسير بين مفهومٍ مجردٍ للعدل -لازماني ولا مكاني، أي مفهوم مقدس إلهي- وتطبيقه في سياق زمني ومكاني محددَين، كمهجع رطب قذر يفيض بعشرات الأجساد المعذّبة لمن رفضوا علانية وسِلماً نظاماً سياسياً دراكونياً، هي وظيفة الثقافة. ويعني ذلك الدعوة لنظرية نقدية للعدل تأخذ في عين الاعتبار الظروف الاجتماعية المرافقة، لا العلاقات الدولية. عينة صيدنايا، بهذا المعنى التجريبي لوصل النظرية المطلقة عن العدل بسياقها العملاني الأكثر إلحاحاً، لا تمثّل فقط الضحايا المطالبين بحقهم المهدور، بل أيضاً هيئة المحلفين، فهم يواجهون السلطة بمعناها الحرفي وهي تجثم عليهم بجسدها الكامل، مثل لفياثان هوبز.

وبتوسيع العينة لتشمل كل السوريين، في الشتات والداخل، أحراراً وفي المعتقلات، موالاة ومعارضة، يمكن موازنة مفهوم عملي للعدل ونقله من حيز العلاقة مع السلطة وحدها إلى سياقها الاجتماعي الأوسع، بوصف السلطة منتجاً اجتماعياً أيضاً. وبعد إحقاق العدالة فقط يمكن الحديث عن نموذج سياسي للحل يأخذ في الحسبان المصالح والعلاقات الدولية والإقليمية. وفي نموذج مماثل للعدالة، قد يمكن إطلاق سراح الجناة بعد إدانتهم واعترافهم، بوصفهم ضحايا أيضاً. هذه هي مهمة الثقافة بتوزيع العدل المطلق على الضحايا المحسوسين. حينها، سيصبح جميع السوريين ناجين، حيث لا إفلات للجريمة من العقاب على الأقل.

موقع الجمهورية