الشعبوية في السياسة الدولية اليوم/ رضوان زيادة

شكل وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، ونجاح النصف البريطاني المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذروة نجاح السياسة الشعبوية في كسب ثقة الناخبين والوصول إلى سدة الحكم. ولذلك عاد علماء السياسة إلى دراسة ظاهرة صعود الشعبوية، فبعضهم يصفها بأنها عودة سياسات الهوية التي كنا اعتقدنا أنها اندثرت، مع صعود مفهوم القيم الكونية، أو ما يسمّى إرث الفكر التحرّري لجيل فترة الستينيات وَانتشار التعليم العالي الذي لعب دوراً محورياً في نشر هذا الإرث.

الانتشار الساحق للتعليم العالي في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وارتفاع أهمية النجاح المعرفي مشكلاً المعيار الذهبي في الحصول على تقدير المجتمع، كانا أحد أهم التطورات في المجتمعين، البريطاني والأميركي، على حد سواء. وقد نظر إليه كثيرون أنه تحررٌ ما، إلا أنه شكل لآخرين أحد أول الدلائل على تدهور مكانتهم، خصوصا الذين لم يحصلوا أو يتمكّنوا من الحصول على التعليم الجامعي، فعالم اليوم يقوم غالباً على الحركية الجغرافية والاجتماعية، وَعلى مؤهلات التعليم العالي والوظائف التي تتطلب خبرةً أكاديمية، وهذا العالم الذي كان، فيما مضى، حكراً على نخبةٍ صغيرة، تم اليوم تعميمه، وإن لم يبلغ العالمية بعد.

من جهةٍ أخرى، أدّت مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي الصناعي إلى إنهاء دور العمالة اليدوية إلى حدٍ كبير، كما قزمت من مكانة الذكور أصحاب الدخل المتدني، وأضعفت الميثاق الاجتماعي الوطني، فلم يعد الموسرون أو أصحاب العمل يشعرون بالامتنان نفسه الذي كانوا يكنونه، فيما مضى، نحو الطبقة العاملة “في مجتمعهم”، فخلال السنوات الأخيرة، كما يشير ديفيد غودهارت في كتابه عن الشعبوية، بدأ صوت هؤلاء يصدح في بريطانيا وأوروبا، وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية بدعمٍ من ترامب، من خلال أحزابٍ قديمةٍ وَمستحدثة، بل وحتى خارج البنى الحزبية برمتها. لعب هؤلاء دوراً، في بريطانيا، ساعد على كسب الاستفتاء العام لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم كسب التصويت نفسه، كما أنهم تمكّنوا بتعبيرهم المستمر، عبر استطلاعات الرأي، عن قلقهم إزاء تدفق الهجرة، من إبقاء المسألة تحت بؤرة الضوء المركزية في صميم السياسة البريطانية.

من جهةٍ أخرى، يمثل منح الأفراد درجةً من التحكّم في حياتهم أحد الوعود الضمنية التي أومأت بها المواطنة الديمقراطية الحديثة. وهو ما يترجم بسهولةٍ عبر تملك الفرد الحق في إيقاف حدوث الأشياء، الحق، في بعض أساسيات الحياة، في الحصول على قدرٍ من الاستقرار وَالاستمرارية في المكان، وَالطريقة التي يعيش الفرد وفقاً لها. ولكن، إذا ما أخذنا بالاعتبار طبيعة العالم المعاصر، فلم يعد في وسع رجال السياسة الديمقراطيين تلبية هذا الوعد بسهولة، خصوصاً في حال التزامهم بتحررٍ اقتصاديٍ، تمخض عن تصدير المصانع وَاستيراد العمال. فقط تَأَمَلْ التغيرات العرقية وَالمكانية التي حدثت في لندن والولايات الجنوبية خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

هذا وَلم تمثل الستينيات فترة تحدٍ للأفكار التقليدية والنظم الهرمية فحسب، بل شكلت أيضاً فعلاً تفكيكياً لبنية لمجتمع الراسخ المستقر الذي كانت فيه أدوار الأفراد معدّة مسبقاً، فقد أصبح الأفراد أكثر حريةً لأن ينجحوا أو يفشلوا. الأمر الذي سبب التشويش لكثيرين، فمعظم الذين لم يشاركوا المنفتحين في اعتناق الفكر التحرّري لفترة الستينيات، رأوا بدلاً من ذلك أن بريطانيا ما بعد الفترة الصناعية، ما بعد الانتماء القومي، وما بعد الحداثة، قد صارت عبر طرقٍ غير مادّيةٍ كثيرة مكاناً أقلّ ترحيباً واحتفاءً بهم.

وأوضح عالم السياسة الكندي، إيريك كوفمان، أن ردّي الفعل المتمثلين بانتخاب ترامب وَخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يأتيا فقط ردود فعلٍ على التوجه نحوالتعليم وَالحركية، بل مثّلا أيضاً ردة فعلٍ على تمزّق القيم الأساسية، فيما يتعلق بالتسلسل والسلطة، عبر الشرائح العمرية،

والتعليم، بل وحتى الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية، فثمّة مجموعةٌ من الأسئلة التي تطرحها استبيانات الرأي عن أهمية التزام الأطفال بالطاعة، وعقوبة الإعدام وغير ذلك من الأمور، المعروفة باسم المحور التحرري- التعصبي، بحيث يشكل الموقع في الأسفل تأييد التقاليد. ويشدد كوفمان على الجانب العرقي لهذا التحول: “بما أن الهجرة واسعة النطاق تشكل تهديداً على الهيمنة الديمغرافية للبيض، فإن الخلاف الحاصل بين البيض المرحبين بالتغيير والبيض المعارضين له، قد برز على أنه الشقاق السياسي الأهم عبر الغرب. وبالمقارنة مع هذا الصدع الثقافي، فإن الخلافات المادية بين الذين يملكون كل شيء والذين لا يملكون شيئاً… قد صارت أقل أهميةً بكثير.

يتوافق ما تقدّم مع الرأي الذي يفيد بأن جزءاً من نجاح ترامب على الأقل جاء نتيجة اتباعه سياسة استثارة هوية الانتماء للعرق الأبيض التي كانت ما تزال كامنةً على شكلٍ خفيٍ حينها. أياً كان الأمر، جاءت السياسة الشعبوية لتبقى، وإن كانت أحزابٌ عديدة تعاني من الزعزعة والتقلب، وكثيراً ما تنشب داخلها خلافاتٌ محتدة بين شخصياتٍ غاضبة، فليس ثمّة أي مؤشراتٍ على احتمال التراجع عن طلب أن تأتي هذه السياسة أكلها. الدافع وراء ذلك يعزى إلى ما حصل من اضطرابٍ ثقافي وخسارةٍ نفسيةٍ، يصعب تحديد حجمهما. كما أن الخسارة الاقتصادية أحد العوامل أيضاً، فغالبيةٌ لا يستهان بها من نسبة الـ56% من البريطانيين الذين يصفون أنفسهم بأنهم “الذين لا يملكون شيئاً” قد صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ولكن لو كانت الخسارة الاقتصادية الدافع الوحيد، لكان من الحري أن يزيد ذلك من قوة شعبويي اليسار.

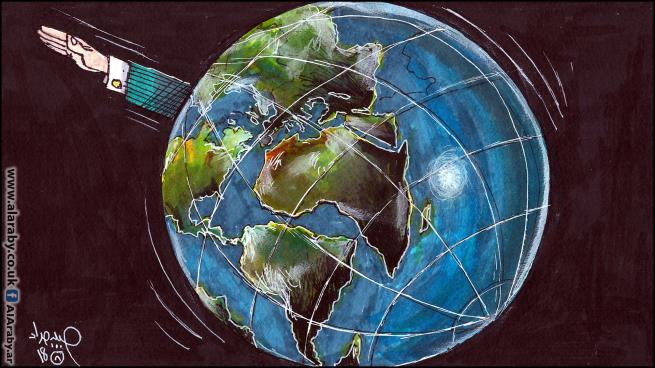

من جهةٍ اخرى، العولمة الاقتصادية، تقنيا على الأقل، أقل تطوراً مما يجري افتراضه، فإذا ما تم تعريف العولمة أنها ظهور اقتصادٍ عالميٍ وحيد، يشتمل على هيئاتٍ عالميةٍ تمتلك شبكات إنتاجٍ منتشرةٍ في جميع أنحاء العالم، وعددٍ ضئيلٍ من العوائق التي تعيق حركة تدفق البضائع وتقيدها، والعمالة ورؤوس الأموال، فإن هذا يعني أن العولمة بالكاد قد بدأت.

أضف إلى ذلك أن غالبية العمالة في الدول المتقدّمة يعملون في قطاع الخدمات، ويخدمون السوق المحلي، وليس في الاقتصاد الدولي. ومع أنه يتعين على الدول الاحتراس من قوى السوق العالمية، إلا أنها ما تزال تواصل التعامل بدرجةٍ كبيرةٍ من الحيطة والحذر مع سياسة الدعم والإعانات، السياسة المالية وسياسة الضرائب. لقد أدت العولمة أخيرا إلى حدوث إعادة موازنةٍ للسلطة والثروة مرحبٌ بها، وطرأ انزياحٌ من الدول الغربية الغنية، كبريطانيا مثلاً، نحو بلدانٍ ناميةٍ، كالصين والهند. ولكن ليس ثمة ما يفسر لماذا عليها أن تضرّ بفقراء الدول الغنية.

وفي المجمل، شكّل الانفتاح العالمي الذي شهدته الخمس والعشرون سنة الأخيرة نعمةً شملت معظم البريطانيين، إلا أن هذه النعمة تعتريها الشوائب أكثر، كلما اتجهنا إلى أسفل طيف الدخل وَالمؤهلات العلمية، ففي جميع الأحوال، ليست الأشكال المحدّدة التي تتخذها العولمة منقوشةً على الحجر، بل هي أمورٌ سياسية قابلة للتعديل، فلو تم إجبار تكنوقراطيي “الأي مكان” الذين يهيمنون على منظمة التجارة الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومحاكم حقوق الإنسان الدولية، وغيرها، على الاعتراف بأن شكل العولمة الذي يتبنّونه يعتبر، إلى حدٍ ما، خياراً، وليس قوةً حتميةً قاهرة كفصول السنة، على حد ادّعاء توني بلير، عندها، سيتحتم عليهم، قياساً عليه، إقناعنا بأنها وجهةٌ مرغوبة. وهذا أمرٌ أصعب بكثير، فثمة إمكانيةٌ لإيجاد نموذج عولمةٍ أفضل، كأن يجري ترتيب العالم على شكل دولٍ وطنيةٍ، تؤمن “بالمكان المحدّد”، وتتعاون مع بعضها بعضا أفضل بكثيرٍ من إرساء “أي مكانٍ” كبير يتخطّى الحدود القومية.

العربي الجديد