قمّة أمنية.. هل من صفقة؟/ علي العبدالله

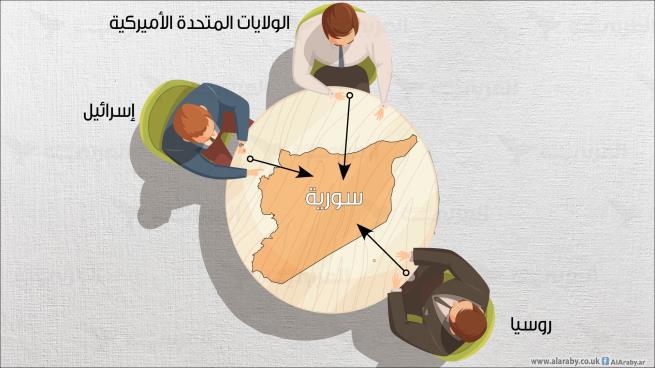

أثار الاتفاق على عقد قمة أمنية ثلاثية، أميركية روسية إسرائيلية، في مدينة القدس المغتصبة، خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، اهتمام المحللين والمعلقين، إن لجهة الفكرة أو لجهة المكان الذي ستعقد فيه، فاجتماع مستشاري الأمن القومي، الأميركي، جون بولتون، والروسي، نيكولاي بيتروشوف، والإسرائيلي، مئير بن شبات، ليس حدثاً عادياً؛ كما أن اتفاقهم على الاجتماع في القدس ليس أمرا بلا مغزى.

لعبت إسرائيل دورا بارزا في إقناع الولايات المتحدة وروسيا بالاجتماع، والدخول في مساومة سياسية، على خلفية التقاطعات القائمة بين مصالحهما، خصوصا تجنب حرب واسعة في الإقليم بين الولايات المتحدة وإيران؛ وربطه بإخراج إيران من سورية، واستعدادها (إسرائيل) لوضع قدراتها تحت تصرفهما، وفي خدمة الاتفاقات التي ستنجم عن المساومة. فعلت ذلك؛ وهي تعلم ما تعنيه لكل منهما، وموقعها ومكانتها لديهما، على أمل أن تصبّ نتائج المساومة والتفاهمات في صالحها، فهي شريك الطرفين، وستكون لها حصة في حساباتهما، هاجسها الرئيس، على الرغم من تركيزها في تحرّكها السياسي والإعلامي على البرنامج النووي، وضرورة التخلص منه، برنامج الصواريخ الإيرانية التي تعتبرها خطراً كبيراً ووسيلة ردع ثقيلة. كانت إسرائيل قد حققت مكاسب مهمة على الساحة السورية، عبر إقناع واشنطن بالإبقاء على النظام السوري؛ ولكن ضعيفا وممزّقا، وأغرت روسيا بمساعدتها في رفع العقوبات عنها عبر وضع ثقلها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلف الموضوع، والتنسيق معها في تصدير الغاز إلى أوروبا، مقابل غضّ نظرٍ عن غاراتها على المواقع الإيرانية في سورية؛ وإبعاد القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها عن حدود الجولان السوري المحتل؛ وعبّرت عن استعدادها لدعم التوجهات السياسية الروسية الدولية مقابل إخراجهم (إيران ومليشياتها) من سورية.

جاء الاتفاق على عقد الاجتماع في لحظة سياسية دقيقة وحاسمة؛ فالولايات المتحدة وروسيا في شبه قطيعةٍ على خلفية تعارض استراتيجي حاد، فالولايات المتحدة التي انفردت بقيادة النظام الدولي، بُعيد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، تعمل على تثبيت موقعها عبر الاستحواذ على أوراق القوة على الصعد العلمية والتقنية والاقتصادية، وعرقلة التغيرات في توازن القوى، في حين تسعى روسيا إلى استعادة ما تعتبره موقعها ودورها الدولي: القوة الثانية في نظام ثنائي القطبية. وقد سبق للولايات المتحدة أن اعتبرت روسيا دولة عدوة، وفق ما ورد في وثيقة الأمن القومي التي أصدرتها عام 2015، وأنها تعمل على تقويض النفوذ الأميركي في العالم، وتنسق مع دول أخرى (منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.. إلخ) لتحقيق ذلك، وسلوكها في ملفاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ يشي بأنها مخادعة، كما تجلى ذلك في أوكرانيا، وأنها تبيّت لأعمال عدائية على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في أكثر من منطقة، خصوصا دول البلطيق وأوروبا الشرقية، شبيه بعدوانها على جورجيا 2008، وسلخ أجزاء منها وإقامة جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عليها، وعلى أوكرانيا وضمها جزيرة القرم 2014، وإقامة جمهوريتين منفصلتين: دونيتسك ولوهانسك.

لذلك، لم تكتف الولايات المتحدة بعدم الموافقة على طلب روسيا: الإقرار بها دولة عظمى؛ وإشراكها في إدارة الملفات الدولية والإقليمية وحلها، في نظام ثنائي القطبية، بل عملت على عزلها دوليا وفرضت عليها عقوباتٍ اقتصادية قاسية، وطبقت ضدها قانون “حماية الأمن القومي”، والذي لا يعاقب الأعداء فقط، بل والمتعاملين معهم أيضاً، بالتلويح بفرض عقوباتٍ على كل دولة تشتري أسلحةً روسية.

رأت روسيا في تمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو حدودها الغربية، بضم دول تقع في حديقتها الأمامية، وفي التحرّكات الأميركية، من نشر الدرع الصاروخية في جوارها الجغرافي (تركيا ورومانيا وبولندا وتشيكيا)، ونشر منظومة “ثاد” الصاروخية المتطوّرة في كوريا الجنوبية أخيرا، ونشر قوات لحلف الناتو في دول البلطيق وفي البحر الأسود وإجراء مناوراتٍ وتدريبات مع دول شرق أوروبا، وإعلان الحلف عن استعداده للدفاع عنها في وجه أي عدوان روسي، والعمل على عزلها دولياً، وخرق اتفاقات الحد من التسلح، وتشجيع الثورات الملوّنة؛ واللعب داخل روسيا ذاتها بفرض عقوبات اقتصادية عليها والتلاعب بأسعار النفط وبسعر صرف الروبل وتشجيع منظمات حقوق الإنسان على التصدّي لسلطة الكرملين، رأت فيها تهديدا مباشرا لأمنها القومي واستقرارها السياسي.

لقد تجاوز الخلاف بينهما حدود السجال الإعلامي والدبلوماسي المعتاد، ودخلا في حملة تبادل اتهامات بخرق معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية متوسطة المدى، الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987، والتلويح بردٍّ نووي على أي تهديد للأمن القومي، غير أن تطورات المشهد السياسي والعسكري الإقليمي والدولي، من صعود الصين وتمدّدها الاقتصادي عبر مشروع “الحزام والطريق”؛ وتحوّلها إلى تهديد جيوسياسي وجيواستراتيجي لهما، باختراقها أرض خصميها اللدودين، في “إسرائيل”، عبر اتفاق إدارة الصين ميناء حيفا 25 سنة، قابلة للتمديد 15 سنة أخرى، وقّع عام 2015، اعتبرته الولايات المتحدة مسّاً بأمنها القومي، وفي سورية، عبر استعدادها، وفق تقديرات استراتيجية إسرائيلية، لتمويل إعادة إعمار سورية، ما يرتب خروج روسيا من المولد بلا حمّص، كما يقول المثل الشعبي، وخسارتها استثمارها السياسي والعسكري في الملف السوري. وهذا، إن تم، سيعني قيام شرق أوسط جديد، يلعب فيه الصينيون دورا أساسيا، وفق التقديرات الإسرائيلية المذكورة، وانعكاس ذلك سلبا ليس على مصالح الولايات المتحدة وروسيا فقط، بل وعلى مكانة إسرائيل الإستراتيجية، من جهة، إلى الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في الإقليم، وخطره على مصالحهما، الولايات المتحدة وروسيا، وأمن إسرائيل، أمن إسرائيل العزيز على قلبي واشنطن وموسكو، والتوتر الراهن بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، وما ينطوي عليه من احتمالاتٍ مدمرة لو تحول إلى حرب، من جهة ثانية، إلى نجاح روسيا في كسر الھیمنة الأمیركیة في الشرق الأوسط، عسكريا وسياسيا، بالوجود على الأرض السورية في قاعدتين جوية (حميميم) وبحرية (طرطوس)، وإقامة علاقات تعاون عسكرية واقتصادية مع معظم قواه الفاعلة: إيران، السعودية، الإمارات، مصر، قطر، من جهة ثالثة، إلى بروز تباين داخل التحالف الغربي على خلفية تضارب المواقف والمصالح؛ إذ كرّس شعار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “أميركا أولا” انقساما عموديا بين ضفتي الأطلسي، وفجّر صراعات سياسية واقتصادية حادّة بينهما، من جهة رابعة، دفعت (التطورات) الولايات المتحدة وروسيا إلى قبول الدعوة الإسرائيلية للاجتماع والانخراط في البحث عن تفاهماتٍ بشأن ملفي سورية والدور الإيراني في الإقليم؛ وترك القضايا الصعبة جانباً.

مع ذلك، تبقى فرص التفاهم والتوافق محدودةً في ضوء الهوة الواسعة التي تفصل بين مواقف الطرفين ومصالحهما، من جهة، وطبيعة العقلية المسيطرة على صناع القرار في الدولتين، من جهة ثانية، فالرئيس الأميركي، المهجوس بفترة رئاسية ثانية، لن يكون سخيا في مساوماته، وطاقمه للأمن القومي، بولتون وبومبيو، يميل إلى المواجهة في حل الملفات الخارجية. والرئيس الروسي الذي يوصف في الإعلام “رئيس في الحرب” الذي جعل أولويته إعادة عظمة روسيا، والثأر من مرحلة الضعف والاحتقار الغربي بإعادة الهيمنة على الفضاء السوفياتي، واستعادة دور الاتحاد السوفياتي العالمي، يرى معركته الرئيسة مع النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة؛ وهذا سيجعله يركّز على إضعاف الدور الأميركي في الإقليم، لأن بقاءها فيه خسارة إستراتيجية بالنسبة له، ناهيك عن محدودية هامش تحرّكه في الملف الإيراني، في ضوء تداخل المصالح في أكثر من ملف، من العمل على تقليص النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط وأفغانستان ووسط آسيا؛ إلى الدور الوظيفي الذي تقوم به روسيا في الصراع في سورية وعليها؛ مرورا بالمصالح الاقتصادية الواسعة، ما يجعل التوجّه الأميركي الإسرائيلي لإخراجها من سورية الآن ليس في صالحه، لأنه غير جاهز لخسارة تفاهمه مع إيران، ما لم يحصل على تنازل استراتيجي أميركي حول موقع روسيا ودورها الدولي. لذا، تؤيد روسيا تقييد النشاط الإيراني في سورية، لا القضاء عليه تماما، وتوظيف الحضور الإيراني في لعبةٍ سياسية مركبة: تبنّي الضغوط الإقليمية والدولية على إيران، ولعب دور وسيط لتخفيف حدة التوتر بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة، وبينها وبين السعودية والإمارات، من جهة ثانية، ودفعها إلى القبول بدورٍ أصغر في الساحتين السورية والعربية، من جهة ثالثة، نظير مكاسب إقليمية ودولية من الولايات المتحدة والتحالف الغربي بتخفيف العقوبات والعزلة الدولية، ومن السعودية والإمارات وإسرائيل؛ تنسيق العمل في سورية وفي سوق النفط والغاز لجهتي الحصص والأسعار، والسماح لروسيا بالإمساك بخيوط اللعبة والسيطرة على الملف الاقتصادي السوري. هذا بالإضافة إلى المكاسب التي سيحقّقها الروسي من الحفاظ على استقرار إيران وشراكتها في مجالات النفط والغاز والذرة والتنسيق السياسي في ملفاتٍ إقليمية كثيرة، تبدأ في آسيا الوسطى ولا تنتهي في أفغانستان. علما أن التوافق على إخراج إيران من سورية سيخدمه على صعيدين: التخلص من منافسة إيران في سورية، وفتح باب لتمويل عربي وغربي لإعادة الإعمار، يقطع الطريق على الصين، ويمنحه فرصة الاستحواذ على معظم الكعكة السورية.

العربي الجديد