“تعال نفعلها”: حكاية قبلة مؤجلة/ بادية فحص

كدنا نفعلها… كنا مراهقين لم نبلغ سنّ الرشد بعد، أنا أمضي الصيف في تعلّم التطريز من نساء العائلة، وأنت تبرع في صنع فزّاعات الحقول. وكان جدّي تعب من حراسة العريشة من هجمات العصافير، وطلب منك أن تصنع له فزاعة، لعلّه يظفر بقليل من العناقيد السالمة. يومها سهرتَ حتى الصباح كي تُنهيها، وأقبلتَ ظهيرة ذلك اليوم الخريفي المعتدل، باشاً مستبشراً، تلوّح بها، فقام جدّي وثبّت لك “السيبة”، بين أعمدة العريشة الحديدية، لتتمكن من نصبها في الوسط، وما أن وضعت قدمك على الدرجة الأولى، حتى قفزتُ على الفور، نحو الجهة الأخرى، وصعدنا معاً، وأخرجنا رأسينا من بين الحدائد في الوقت نفسه، وتقابلنا على سطح العريشة، ولأول مرة كنا نقف وجهاً لوجه، من مسافة قريبة جداً، فاقتربنا أكثر، وكان لقلبينا صوت قرع الطبول في الأدغال. كدنا نفعلها، لكنّ جدّي الذي يجيد قراءة قلبي وأنفاسي وعينيّ ويديّ، ويعرف أنني عاشقة مستعجلة، هزّ السيبة من الأسفل، فكاد يوقعنا، وأوقع اللحظة من أيدينا.

كدنا نفعلها… يوم بلغت الثامنة عشرة، وقررت مع أختك، التي تعرف قصتنا وترعاها، وبعض الرفاق المشتركين، أن تعدّوا لي احتفالاً صغيراً على سطح بيتكم، في الخيمة الصيفية التي كنت تلجأ إليها هرباً من الصخب حين تجتمع عائلتك، يومها حضّرت أمك قالب الحلوى، وزينته بالفاكهة الطازجة، وساهمت أمي بالقليل من المعجنات وبـ”جاط” تبولة كبير، وأوصت أختك بأن تظلّ عينها علينا، والأخيرة لم تصدّق أنها مكلّفة بمهمّة أمنية، فلعبت دور الحارس الشخصي، فلم تفارقنا عيناها لحظة واحدة طوال السهرة. وحين عتّمنا الخيمة، وأضأنا شموع عيد الميلاد، وغنّينا عقبالك لعبد الحليم، ونفخت أنا على الشموع، بعدما تمنيت أن نفعلها، الآن وفي هذه الخيمة، وكنت أنت على المقلب الآخر، تحضّر لأن نفعلها، فرميت شريط الكهرباء الواصل إلى الخيمة نحو الأسفل، وشغلتهم في البحث عنه، وأوشكنا، منتهزين العتمة، أن نسرق قبلتنا المؤجلة، كدنا نفعلها، لكن أختك التي تدّعي الإخلاص والأمانة، والتي أخبرتني أنها حظيت بقبلة جميلة وطويلة من زمان، كانت تحمل مصباحاً يدوياً، وفقاً لتوصيات أمي، فشعشعت به المكان.

كدنا نفعلها… يوم حفل تخرجي من الجامعة، كنت حصلت من الإدارة على بطاقتين لأربعة أشخاص، فاخترت لحضورها، لشدّ ما أنا مهذّبة وبنت ناس، والديّ بالطبع وأنت ووالدتك، بعد انتهاء الحفل، تسللت نحو المنصة، وشددتني إلى مكان جانبي، وأخذت وجهي بين يديك وأدنيت فمك كثيراً من فمي، فأغمضت عينيّ، ودفعت شفتيّ إلى الأمام ليسهل عليك التقاطهما، ورفعت ساقي اليسرى إلى الخلف، كما في الأفلام، مستسلمة لك بالكامل. كدنا نفعلها، كنا حينها بشوق كبير لأن نفعلها، وكنت أنتعل كندرة ذات كعب عال، مكّنتني من رؤية أمك، التي تبعتك بدافع الحشرية، وهي ترمقني بنظرة متخلفة، هي التي تدّعي أنها صارت متمدنة، بعدما انتقلت للعيش في بيروت، ولم تعد تتحمّل عقول أهل الضيعة المتحجرة، يا لطيف! أحسست كأنها تقول لي “كمشتك”، فابتعدت منك، مهزومة مكسورة الوجدان.

كدنا نفعلها…كان والدك أجرى عملية القلب المفتوح، وكنت قد هاتفتني، وتمنّيت عليّ ألا آتي إلى عيادته، قبل أن يذهب الجميع، أمك وأخواتك والأقرباء، وكأنك تعلمني أنك تريد أن تختلي بي، فقلت لك إن مواعيد الزيارات تنتهي في هذا الوقت، فقلت لي سأهرّبك من مدخل الطوارئ، كنت أعرف في قرارة ذاتي، أنك ترغب في أن نفعلها، فخرجت من عملي قبل نهاية الدوام، وصرفت الكثير من الصابون والماء على حمّامي، ورششت عطراً برائحة الياسمين، ومضيت إليك.

في غرفة المستشفى كان الجو رومانسياً مثالياً، الطلاء الأبيض، الشراشف البيضاء، الإنارة الخافتة والصمت الرهيب، وكنا “أنا وأنت وبس”، والدك في “سابع نومة”، وصوت فيروز ينساب ناعماً من هاتفك النقّال، وجلسنا على الكنبة الجلدية الوحيدة في الغرفة، ومرة أخرى كادت شفاهنا تتلاصق، وكدنا نفعلها، لو لم تدخل فجأة الممرضة ذات الوجه المنفوخ مثل كيس المصل، حاملة أدوية معقمة ومقصات ولفافات جرح وقفازات، وتنظر إلينا بارتياب وتصرخ “لبرا” وتومئ بعينيها اللئيمتين، “بدنا نغير للمريض”.

كدنا نفعلها… يوم توفي جدّي، وجئت إلى مجلس العزاء، يومها، قرر متدينو العائلة أن يفصلوا عزاء النساء عن عزاء الرجال، فجلست مقابل فتحة الباب الفاصل بين المجلسين، ولمحتك تأخذ بالخاطر، وتجلس في مكان مكشوف لي، كنت حزينة جداً، لكن لم يمنعني ذلك من التلصص عليك، وكنت أنت أيضاً تفعل مثلي. ورأيتك تقف وتتحدث مع أخي، فعرفت أنك تريد أن تعزيني، فخرجت أنت من مجلس الرجال، وأنا من جناح النساء، وتلاقينا في الرواق، يومها، حضنتني بحنان، وقربتني كثيراً من قلبك، وأنا أرخيت رأسي على كتفك مستسلمة. وكنت أنشج وأمخط وأمسح دموعي بقميصك، ثم أبعدتني فجأة، وأخذت وجهي بين يديك، كأنك تقبض على جوهرة، وأوشكت أن تأخذ شفتيّ المتورمتين بين شفتيك، وأنا ذاهلة، ذابلة، كدنا نفعلها، لكن بسرعة البرق، أعدت وضع رأسي على كتفك، وهمست بأذني “أمّك وراكِ”. كيف استطاعت أمي حينها، أن تتخلص من حصار المعزيات، كونها كنة العيلة الوحيدة لتتبعني؟ كانت تعرف بفطرتها أنني أستجدي هذه القبلة، وهي على رغم أنها متعلمة وسافرت كثيراً عند أختي إلى أميركا، لكنها كانت تعيد على مسمعي دائماً، أن القبلة عمل طائش وثمنها كبير.

كدنا نفعلها… يوم دعوتني إلى منزلك الجبلي، وأعددت لنا عشاء فرنسياً، ستيك بالخضار والنبيذ، جلسنا على الشرفة بعد العشاء، كنا وحدنا لأول مرة بعد عمر طويل، وطوقتني بذراعيك، ورفعت بأطراف أصابعك رأسي المطرق خجلاً، وشددتني إليك، وهممت بي وهممت بك، لكنني انتفضت فجأة مثل عصفور جريح، وابتعدت وانهرت بالبكاء، وقلت لك إنني خائفة ومربكة وهبلة ولا أجيد التقبيل، فلم تلح عليّ.

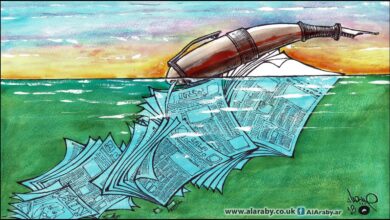

بصراحة، كنت أرغب بشدة، حينها، أن أفعلها، كما في كل مرة، لكن الفزّاعات التي رافقتني على مدى ثلاثين سنة من عمري، ظهرت أمامي فجأة، وفتحت أفواهها بوجهي، وصارت “تولول” مثل جنيات محبوسة في آبار مهجورة، حاولت أن أقنعها، أنه هذا أوان أن أفعلها، لكن ولولتها ازدادت حدة، وتحولت أفواهها إلى ما يشبه حفراً واسعة زلقة، سحبتني نحوها وابتلعتني.

كنت أودّ أن نفعلها، شعرت بأن السماء كانت قريبة جداً مني، وأنني أستطيع تطريزها بنجوم صغيرة مضيئة مثل قلبي، لكن أشباح أمي وجدي وأمك وأبيك وأختك، ونساء القبيلة ورجالها، احتشدت كلها على الشرفة الجبلية، وهي ترفع سبّاباتها وتحذرني: المرأة التي تسلّم فمها، تسلّم كل شيء، جسدك كنز لا تكشفيه لأحد، لا تستسلمي لعواطفك، لا تدنسي طهارتك، سيأخذ منك كل شيء وينكرك قبل صياح الديك.

قد يكونون على حق، وقد لا يكونون، أما أنا، فلم أدرك حتى الآن، ما هو هذا “الكل شيء”، الذي يجب أن أحتفظ به ولا أسلمه لأحد! ولا أريد، وأريد أن أعرف لماذا لا يقلق الرجال حيال شفاههم وأجسادهم مثلنا؟ كما أنني لم أعد مرتاحة لفكرة أن جسدي كنز، فذلك يجعله محبوساً في العتمة منذوراً لغبار الأيام، جسدي هو حقيقتي الوحيدة، التي لا يكشفها إلا الحب.

فتعال نفعلها هذه المرة عن جد، وقبل أن يصيبنا ما أصاب السيدة الطاعنة في السن، التي أخبرتني أنها في صباها كانت تعدّ أسماء الشبان الذين كانوا يرغبون في تقبيلها، ولا تقبل. والآن، صارت تعدّ كم شخصاً ترغب في تقبيله، ولا يقبل.

درج