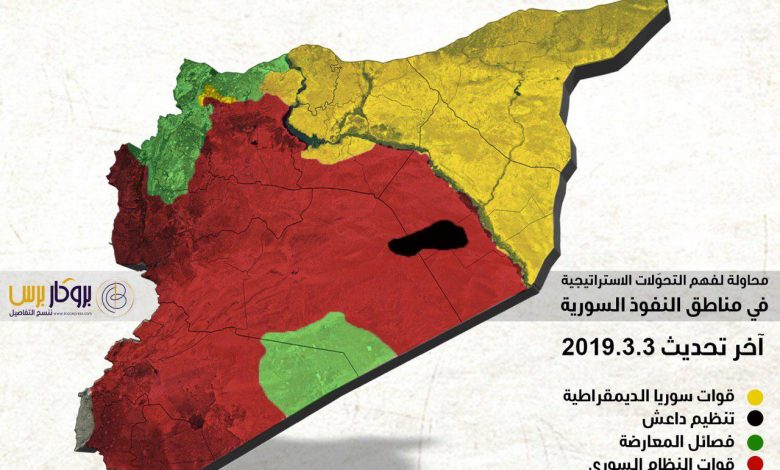

محاولة لفهم التحوّلات الاستراتيجية في مناطق النفوذ السورية/ عبد الوهاب أحمد

تواجه الأزمة في سوريا مع حلول الذكرى الثامنة للاحتجاجات الشعبية التي تحوّلت إلى صراع محلي ودولي بالغ التعقيد، انسداداً في قدرة أو رغبة الأطراف الفاعلة بالوصول إلى حلّ نهائي للملفات والقضايا الخلافية العالقة؛ حيث يدفع كل طرف إلى الرؤية والتحرّك المتناسب مع معايير حماية مصالحه وتعزيز نفوذه.

قبل عام 2017، ركّزت روسيا وإيران جهودهما في سورياعلى ألّا يؤدّي الصراع إلى انهيار المركز المتمثل بالمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والعمل على صدّ واستيعاب توسّع الأطراف المتمثّلة بالمناطق الخارجة عن سيطرة الأخير. أمّا بعد عام 2017، باتت جهود موسكو وطهران في الصراع منصبّة على استيعاب توسّع المركز والحيلولة دون انهياره، والعمل على تفكيك أو إضعاف الأطراف عبر التعاون مع تركيا والتماهي مع سياساتها الأمنية والخارجية في سوريا.

قبل عام 2017 كان تركيز الولايات المتحدة الأمريكية منصبّاً على محاربة تنظيم داعش شرق الفرات واحتواء الخلل في النظام الأمني الإقليمي الذي رافق انتشاره وظهوره، بالإضافة إلى دعم سياسات الأمن القومي الإسرائيلي في الجنوب السوري ضمن سياسة تمنع وتحتوي احتمالات التصعيد، وأيضاً الحدّ من تحوّل استخدام الأسلحة الكيميائية لسلوك دائم لا يأخذ بالاعتبار المعاهدات والتوافقات الدولية المكتوبة وغير المكتوبة. بعد عام 2017، لم يختلف كثيراً تركيز الولايات المتحدة الأمريكية لكنّها أصبحت مضطرّة لأن تعيد النظر في سياسات إيران الخارجية في المنطقة وتدفع باتجاه تعديل سلوكها، كما أنَّ واشنطن أصبحت تبحث عن صيغة مناسبة للحفاظ على مصالحها ومكاسبها شرق الفرات في مرحلة ما بعد تنظيم داعش، وهذا يشمل التعامل بحذر مع سياسات تركيا الأمنية والخارجية في سوريا.

وفي العام 2019، أصبحت القوى الفاعلة تواجه صعوبة في القدرة على الحفاظ على مكاسبها ومصالحها المتبادلة، وأصبح الواقع في سوريا يعكس التوتّر في العلاقات ما بين القوى الدولية الفاعلة في الملف وتصاعد الخلافات والتناقضات.

أولاً: الصراع على الأطراف

1) الشمال السوري:

منذ توقيع اتفاق خفض التصعيد في أيَّار/ مايو 2017، كانت الدول الضامنة لمسار أستانا تجد صعوبة في التوصل لصيغة مشتركة حول ثلاثة جوانب رئيسية وهي”ترسيم حدود الفصل بين النظام السوري والمعارضة، وتحديد مواقع انتشار نقاط المراقبة التركية، وحل ملف هيئة تحرير الشام والتنظيمات الجهادية المرتبطة بها”. استطاعت أطراف أستانا الثلاثة تجاوز الخلافات المتعلّقة بترسيم الحدود ونقاط المراقبة، لكن ذلك جاء بعد أن دفعت روسيا وإيران باتجاه فرض سياسة الأمر الواقع، ما أدّى إلى سيطرة النظام السوري على منطقة سكة الحجاز، بعد أن أخفقت جهود تركيا في التعويل على الموقف الميداني لفصائل المعارضة في المواجهة، لكنّها سارعت إلى دعم هذه الأخيرة وتجميع قواها ما أدّى إلى توقف تقدّم النظام باتّجاه الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق، ويبدو أنّ أنقرة تخلّت حينها عن فرض المزيد من التقدم لاستعادة ما خسرته الفصائل، مقابل حصولها على غطاء سياسي وأمني من روسيا لشنّ عملية “غصن الزيتون” في عفرين شمال غرب حلب.

بعد منتصف عام 2018، بدأت روسيا تدفع باتّجاه تسخين جبهات الشمال السوري، وجاء ذلك بعد أن أكملت السيطرة على كامل جيوب المعارضة المسلحة في مناطق سيطرة النظام، واتخذت من عدم حل ملف هيئة تحرير الشام ثغرة للضغط على تركيا من أجل إعادة صياغة نموذج اتفاق جديد تعزّز فيه من مصالحها ومكاسبها الاستراتيجية في سوريا، لكنّ تركيا تمسّكت بموقفها ولم تستجب إلى كافة أشكال الضغط ما حذا بروسيا لأن تتوصّل معها إلى صيغة اتفاق جديد في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، ينص على إقامة منطقة عازلة. في الواقع كانت موسكو متمسّكة برؤيتها لحلّ ملف منطقة خفض التصعيد، لكنّها حاولت استيعاب موقف تركيا حتى يؤثر أي تصعيد على أولوياتها في سوريا، وهذا ما يفسّر تأكيد المسؤولين الروس لاحقاً بأن صيغة الاتفاق هي مؤقتة وليست دائمة.

بعد توقيع اتفاق المنطقة منزوعة السلاح عادت روسيا للتصعيد، لتؤكّد على أنّ الاتفاق لم يلبّ كافة مصالحها ومطالبها، وبالتالي الضغط على تركيا من أجل الاستجابة لها وتقديم تنازلات حوله، لكن بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل مفاصل منطقة خفض التصعيد مطلع كانون الثاني/ يناير 2019، وتداول تركيا والولايات المتحدة الحديث عن إقامة منطقة آمنة شرق الفرات، عادت روسيا لتدفع باتجاه التصعيد من جديد، ويبدو أنّ مخاوفاً تعزّزت لديها من أن تؤدي سيطرة تحرير الشام إلى زعزعة الاستقرار والأمن لمصالحها الحيوية وأولويات تواجدها في سوريا، بالإضافة للحذر من بلورة توجّه مشترك بين واشنطن وأنقرة في شرق الفرات لا يأخذ بالحسبان المصالح والمكاسب الروسية غربه، ولهذا السبب سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع برتوكول أضنة 1998 كعائق رئيسي أمام تركيا في حال أرادت التحرك شرق الفرات، وجرى ذلك خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قمة موسكو نهاية كانون الثاني/ يناير 2019.

استمرّت روسيا وإيران في دعم خروقات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ توقيع اتفاق المنطقة منزعة السلاح، وذلك بغرض تحقيق مزيد من الضغط على تركيا قبيل انعقاد قمة سوتشي بين ضامني أستانا في منتصف شباط/ فبراير 2019، حيث تريد موسكو وطهران تقنين تحرك أنقرة شرق الفرات ضمن نطاق اتفاق أضنة، وعبر التواصل الأمني المباشر مع النظام السوري ولو بشكل تدريجي، والإنهاء الكامل لملف التنظيمات الجهادية في محافظة إدلب ومحيطها، وتسيير دوريات مشتركة روسية ــــــــ تركية، وإقامة نقاط تفتيش مشتركة داخل المنطقة منزوعة السلاح بشكل يمهّد لفتح الطرق الدولية. ومع انتهاء أعمال قمّة سوتشي بين أطراف أستانا لم يلح في الأفق حصول تفاهم أو صيغة ترضي الجميع، واستمرت عمليات القصف العنيف.

ولا يبدو أنّ تركيا مستعدة لتقديم تنازلات دون الحصول على ضمانات تحمي مصالحها وتعزّز من نفوذها شرق الفرات، وهو جانب مرتبط بموقف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر، إلا في حال استطاعت روسيا تعزيز تدابير الثقة مع تركيا وبناء شراكة استراتيجية معها. علماً أنَّ أنقرة تماهت مع مطلب روسيا بجعل التدخل شرق الفرات مشروطاً ضمن اتفاق أضنة، وحاولت استيعاب الموقف الروسي دون إبداء موافقة عليه، بل أكّدت على رؤيتها للاتفاق القائمة على ضرورة إعادة صياغته بما يتناسب مع الوقائع الجديدة على الأرض.

2) الشرق السوري:

شكّلت خارطة الطريق حول منبج التي وقّعتها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا مطلع كانون الثاني/ يناير 2018، مدخلاً رئيسياً أمام تعقيد المواقف الدولية شرق الفرات. تنصُّ أهم بنود الاتفاق على تشكيل إدارة مدنية تحافظ على استقرار المنطقة على أن تنسحب وحدات الحماية الكردية منها، وأن تتولى أنقرة وواشنطن إدارة الملف الأمني وتسيير دوريات مشتركة ونقاط تفتيش مشتركة.

ضغطت أنقرة على واشنطن من أجل تنفيذ بنود اتفاق منبج حتى نهاية عام 2018 كحد أقصى، لكن المماطلة التي انتهجتها الولايات المتحدة دفعت تركيا لتصعيد كبير شرق الفرات، وأعلن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في 15 كانون الأول/ ديسمبر عن انطلاق معركة شرق الفرات، وترافق ذلك مع حشود كبيرة للقوات العسكرية والفرق الخاصة بشكل غير مسبوق على الحدود مع سوريا. ويبدو أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول استيعاب الموقف التركي مع الإعلان المفاجئ له في 19 كانون الأول/ ديسمبر عن نية بلاده الانسحاب من سوريا خلال مئة يوم، وبالفعل ساهم ذلك في إعلان تركيا تأجيل العمل العسكري لكن دون إلغائه تماماً ولفترة مؤقتة.

في منتصف كانون الثاني/ يناير 2019، قدَّمت الولايات المتحدة مقترحاً جديداً لتركيا بإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كم، ما حوّل مساعي العملية العسكرية إلى محاولة للتنسيق بين الحليفين، لكن برزت لاحقاً خلافات تتعلّق بتباين الرؤى والأولويات لدى كل طرف كمعايير الإدارة والرقابة الأمنية، وانتشار القوات العسكرية، وغالباً ما تخشى أنقرة من أن يساهم هذا المقترح في احتواء وتطويق مشاكلها شرق الفرات ضمن المنطقة الآمنة، وبالتالي ترك المجال للوحدات الكردية بإقامة حكم ذاتي وفق صيغة ما خارج تلك المنطقة، لا سيما وأنَّ تركيا رفضت سابقاً مقترحاً أمريكاً لمنطقة آمنة محدودة في منطقة عفرين إبّان انطلاق عملية غصن الزيتون وعبّرت عن موقفها المشكّك بالهدف الذي قام عليه المقترح.

وفي 22 شباط/ فبراير 2019، أعلن الرئيس الأمريكي أنّ بلاده سوف تُبقي على قرابة 400 جندي في المنطقة الآمنة وجنوب سوريا (التنف)، ويعكس هذا القرار الخلاف داخل المؤسسات الأمريكية حول سوريا لا سيما فيما يتعلّق بإيجاد صيغة متَّفق عليها حول العلاقة مع تركيا والوحدات الكردية، لكن على الأرجح تم تجاوز ذلك مع إعلان البيت الأبيض في 26 شباط/ فبراير أن ترامب أرسل استراتيجية سرية حول الانسحاب الأمريكي من سوريا.

بدورها سارعت روسيا للتدخل في التحوّلات التي يشهدها شرق الفرات، حيث لوّحت بضرورة اتخاذ بروتوكول أضنة 1998 كأرضية لأيّ تحرّك تركي، وذلك بعد المقترح الأمريكي حول المنقطة الآمنة، كما أكدت أيضاً بعد إعلان واشنطن قرار الانسحاب من سوريا على أنَّ الجهة الوحيدة التي يحقّ لها ملء الفراغ المفترض هي قوات النظام السوري. وربَّما ينطلق موقف روسيا من خشيتها من تبلور موقف مشترك بين واشنطن وأنقرة لا يأخذ بعين الاعتبار مصالحها، وفي رغبة منها لأن تفتح الولايات المتحدة معها باب المفاوضات حول مصير المنطقة.

ثانياً: الصراع في المركز

مع سيطرة النظام السوري على كامل جيوب المعارضة باستثناء الشمال السوري ومنطقة التنف جنوب شرق البلاد، بقيت روسيا وإيران تؤكدان على ضرورة عودة مركزية القرار للنظام السوري وفرض الاستقرار على كامل أراضي البلاد، دون نفي العملية السياسية لكن وفق التصوّر القائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تحقيق انتقال سياسي، وتقديم ملف إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، على الملف السياسي.

رغم أنَّ موسكو وطهران تسعيان بشكل حثيث لإعادة مركزية القرار للنظام السوري، لكن ذلك يأتي في ظل تنافس وصراع أجنحة بين الطرفين على مستوى المؤسسة العسكرية والقطاع الاقتصادي والمكاسب السياسية. في مطلع العام 2019 اندلعت مواجهات في ريف حماة ليست الأولى من نوعها، لكنّها الأعنف بين الفرقة الرابعة التي تشرف عليها إيران، والفيلق الخامس الذي تشرف عليه روسيا، وعكست تسابق الطرفين لتعزيز مصادر الثروة والقوة لدى وكلائهما على الأرض بشكل يؤثر على الآخر حول الحضور في القرار العسكري.

وخلال عام 2018، كثّفت إسرائيل من عمليات الاستهداف لمواقع تابعة لإيران وميليشياتها في سوريا، وسعت لتوفير دعم سياسي وأمني لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما حذا بهذه الأخيرة لأن تؤكّد على أنّ أي استراتيجية انسحاب لها من سوريا سوف تأخذ بالحسبان حماية الأمن القومي الإسرائيلي وإنهاء أنشطة إيران في سوريا، والعمل على تجفيف مصادر دعمها. كما عملت إسرائيل على تعزيز الاتصال مع روسيا من أجل زيادة التنسيق معها حول الخطوط الحمراء التي تتبناها في عملياتها في سوريا ضدَّ إيران.

في النصف الثاني من عام 2018، طرحت المجموعة المصغّرة مجموعة مبادئ عرفت باسم “اللاورقة”، واشترطت على النظام السوري الانفتاح عليه مقابل التخلي عن علاقته مع إيران، وهذا يعني رفع العقوبات الاقتصادية عنه بشكل جزئي وعلى نحو تدريجي، لكنّ ذلك لم يحصل وفق المبادرة الغربية – العربية، بل طرحت روسيا سياقاً آخر يتماهي غالباً مع مطالب إسرائيل لتقليص دور إيران في سوريا، وذلك بدفع عدد من الدول العربية لفك عزلتها عن النظام السوري وتقديم الدعم الاقتصادي له. هذه الخطى كانت وراء قيام إيران بقطع إمدادات الطاقة عن النظام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وأدى ذلك إلى جانب عدم وجود مقدرة الدول العربية لفك العزلة إلا عبر موقف مشترك وفق مبادئ اللاورقة، لتأزم الأوضاع الداخلية وبروز عجز في الجانب الاقتصادي والخدمي بمناطق سيطرته ارتفعت على إثرها المطالب السكانية بإيجاد حل لتدهور الحالة المعيشية. وبناءً عليه يُمكن فهم أحد الجوانب الرئيسية لذهاب بشار الأسد إلى إيران نهاية شباط/ فبراير، في محاولة لإعادة تأكيد ثقة إيران فيه، وعلى أمل استئناف إمدادات الطاقة القادمة منها إلى سوريا.

خلاصة:

لا يوحي السياق العام للتحولات التي طرأت على الصراع في سوريا لا سيما خلال 2018، بأنَّ الدول الفاعلة قادرة على إيجاد حل نهائي، بل إنّ ازدياد التباين في الأولويات والصعوبة البالغة في اجتراح تفاهمات تلقى قبولاً لدى كافة الأطراف، ربّما يؤدي إلى بحث كل جهة عن وسائل ضغط كبيرة على الآخر لا سيما على الصعيد العسكري، لكنَّ اللجوء إلى هذا الخيار ربّما يؤدي للانزلاق نحو مواجهات واسعة قد يصعب ضبطها بسهولة في حال تزعزعت الثقة بشكل كبير بين الأطراف.

لكن من ناحية أخرى، قد تذهب الدول الفاعلة لتجاوز حالة الجمود في إيجاد حل نهائي، إلى البحث عن مزيد من الوقت والتعويل على الظروف المتغيرة على المدى المتوسط والقريب.

بروكار برس