كارلوس غصن: المفترس حين تأزف ساعة افتراسه/ صبحي حديدي

في عام 1999 كانت شركة نيسان اليابانية، إحدى أبرز الشركات العملاقة في صناعة السيارات على مستوى عالمي، تعاني من خسارة صافية مقدارها 600 مليار ين ياباني، ودين ثابت مقداره 2 مليار ين. وحين تعاقدت مع كارلوس غصن، يومذاك، كان الرجل آتياً من إدارة شركات كبرى مثل ميشلان ورونو وأفتوفاز، حاملاً السمعة النادرة في أوساط المدراء التنفيذيين للشركات الكونية: أنه «خافض النفقات» الناجح، وصانع المعجزات في إنقاذ سفن الـ»بزنس» الكبرى الموشكة على الغرق. وهكذا واجه غصن التحدي باعتماد ستراتيجية إصلاح وتطوير عنوانها «خطط إحياء نيسان»، وكتب في يومية «نيكاي» المالية يتعهد بالاستقالة إذا لم يفلح في انتشال نيسان خلال سنة؛ الأمر الذي نجح فيه بالفعل، على حساب تسريح 20 ألف عامل كانوا يعملون في خمسة مجمعات صناعية تمّ إغلاقها نهائياً. وفي مطلع 2001 حققت نيسان ربحاً صافياً مقداره 300 مليار، وسددت مديونيتها كاملة!

مغامرة غصن لن تتوقف هنا، لأنّ المدير التنفيذي البرازيلي الولادة، اللبناني الأصل، الفرنسي في جنسيته الثالثة، سوف يسعى إلى إقامة تحالف كوني عابر للقارات والأقوام، بين سيارات رونو ونيسان وميتسوبيشي؛ متطلعاً إلى ما هو أبعد من الشراكات في التصنيع وتحقيق الأرباح، أي إلى الدمج الكامل الذي يُسقط الحدود تطبيقاً لأولى قواعد العولمة، ويجانس بين التقنيات والأساليب والحاجات في صناعة مزدهرة ولا غنى عنها، واقعة مع ذلك تحت تهديد تكنولوجيا المواصلات الكهربائية. وحين استقبله الإمبراطور أكيهيتو خلال الحفل السنوي المعتاد الذي تحتضنه الحديقة الإمبراطورية في طوكيو، صيف 2004، لم يكن غصن يختزل مفارقة «خافض النفقات» الذي أنقذ واحدة من الرموز الصناعية اليابانية العظمى، فحسب؛ بل كان أيضاً الـ»غاجين»، أي الغريب الأجنبي الوافد الدخيل، الذي بزّ اليابانيين في شؤون بلدهم. إنه، بعد خمس سنوات فقط، سوف يصبح مصدر خطر على نيسان وميتسوبيشي معاً، ليس لصالح رونو الفرنسية عملياً، بل لصالح رؤية عولمية شاملة لا تعترف بجنسية ولا تحدّها حدود.

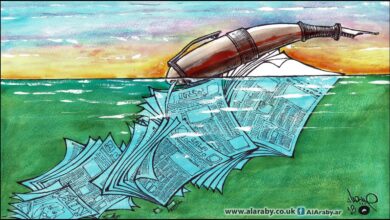

وذات يوم غير بعيد قدّرت أسبوعية «ماريان» الفرنسية أنّ ثروة غصن تبلغ 130 مليون دولار، وهذا يعني أنه بعيد، كلّ البعد في الواقع، عن أرقام الـ500 الأعلى ثراء في فرنسا؛ وبعيد بمقدار مليارات، أيضاً، عن أمثال برنارد أرنو (72 مليارا) أو فرنسوا بينو (27 مليارا) أو سيرج داسو (22,6 مليار)، أساطين الصناعة الفرنسية. وإذا كان المدير التنفيذي لواحدة من أضخم الشركات العالمية في ميدان صناعة السيارات، فإنه في المقابل لم يكن عضواً في نادي كبار رأسماليي العالم؛ وهذا، حسب الفرنسي ميشيل فيلليت (الذي وقّع مع كاترين فييرمو كتاباً بالغ الأهمية عنوانه «بورتريه رجل الأعمال في هيئة المفترس»)، سبب جوهري كي تتمّ الإطاحة به في أيّ وقت، بعد أن يفرغ من أداء المهمة، أو تلبية لمصلحة أخرى أعلى شأناً من مجرد خفض النفقات!

وعلى سبيل فهم السيرورة الخاطفة، التي احتاجت إلى ساعات معدودات لنقل غصن من شخصية المنقذ الحبيب إلى الفاسد المزوّر، يتوجب حسب فيلليت استذكار التالي: «إنه واحد من جنود الرأسمالية ذوي المرتبة الدنيا، الذي يُكلّف بعمل بغيض، واحد من المستخدمين الذين يضحون بمستخدمين سواهم من أجل الربح والنمو. هذا عمل خاضع للإدانة والمساءلة الأخلاقية، ومن الصعب تبرير أخلاقيته على أساس نجاح أصحابه أو فشلهم، ولن يكون سهلاً على المجتمع أن يكافئهم أو ينزل بهم العقاب». وحين أدرك غصن أنه لا ينال مقابلاً مالياً يعادل الخدمات التي قدّمها، سعى بنفسه إلى مثوبة نفسه عن طريق شائع تماماً لدى المدراء التنفيذيين في الشركات العملاقة؛ بل لعله خبزهم اليومي، في حالات عديدة (الرئيس الياباني الذي خَلَف غصن في تحالف نيسان/ ميتسوبيشي، هيروتو سايكاوا، قبض تعويضات غير قانونية بقيمة 400 ألف دولار؛ ومدير الدائرة القانونية في التحالف، هاري نادا، الذي كان محرّك ملاحقة غصن، قبض بدوره تعويضات غير مستحقة بقيمة 280 ألف دولار).

حكاية فرار غصن من المحاكم اليابانية، وأياً كانت التحفظات على نظام قضائي بالغ القسوة واشتهر بأنه عدالة الـ»إدانة بنسبة 99,9٪»، ليست جديدة في ميدان نجاح أساطين المال والأعمال في انتهاك القوانين والدوس على القضاء؛ فالأمثلة كثيرة، شرقاً وغرباً في الواقع. غير أنها، إلى جانب الاعتبارات التي تناولتها السطور السابقة، تعيد التذكير بتنظيرات فرنسيس فوكوياما حول انتصار الرأسمالية واقتصاد السوق، في الأخلاق أيضاً وليس في الجيو ــ سياسة وحدها. ففي الصفحات الأولى من كتابه «الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء»، الذي صدر في سنة 1996 وكان الثاني من حيث إثارة الضجيج بعد كتابه الأول «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»؛ أعترف فوكوياما بأنّ الهدوء الذي أعقب انهيار الشيوعية كان مريباً وخادعاً لأنه أخفى ما سينفجر من ضجيج وعجيج حول آفاق تطوّر الإنسانية (التي اختتمت تاريخها) ومعضلات إنسانها الأخير (أو خاتم البشر كما يحلو للمرء القول)، في تقاسم اقتصاد ما بعد التاريخ.

وكان فوكوياما قد غازل (على استحياء أو كبرياء) أطروحة صمويل هتنغتون حوا صراع الحضارات، وشدّد على أن الاستقطاب الأساسي للبشر لم يعد يدور حول الهوية الإيديولوجية كما كانت الحال أثناء الحرب الباردة ووجود التاريخ، بل حول الهويات الثقافية. بمعنى آخر، «الصراعات القادمة لن تنشب بين الفاشية أو الاشتراكية أو الديمقراطية، بل بين التجمعات الثقافية الكبرى، الغربية أو الإسلامية أو الكونفوشية أو الهندوسية وما إليها». ويأخذ فوكوياما على هتنغتون أنه يرى الفوارق الثقافية كمصادر لاندلاع الصراع، في حين أن العكس هو الصحيح في رأيه، كما تبرهن تجربة اليابان في أواسط القرن المنصرم، حين مهّد الصراع مع الثقافة الغربية لولادة طور الإحياء الـ»ميجي» وانطلاقة التصنيع.

وثمة، عنده، مجموعتان متقابلتان متضاربتان من الدول الصانعة للرخاء، المالكة لهذا القدر أو ذاك من الثقة والتعاضد الاجتماعي: المجموعة الأمريكية/ الألمانية/ اليابانية، التي تتسم مجتمعاتها المدنية بقدرة عالية على إقامة علاقة توسط صحية بين العائلة والدولة وبين المؤسسة والسوق؛ والمجموعة الصينية/ الفرنسية/ الإيطالية، التي تخضع مجتمعاتها المدنية لهيمنة العائلة القوية أو الدولة القوية في منتصف المسافة بين الانسان والاقتصاد.

وفوكوياما أطلق على المجموعة الأولى اسم «اقتصادات الثقة العالية»، وترك للمجموعة الثانية الاسم النقيض بطبيعة الحال: «اقتصادات الثقة المتدنية». مآربه في تبيان هذا الاختلاف سوف تنجلي حين يبدأ تلك الفصول التي تبسط حجج الكتاب، لا سيما مسألة تأثير الثقافات الغربية المتقدمة في تشذيب وتطوير التنمية الاقتصادية في العالم بأسره، وبلوغ الرخاء من باب التعاضد الاجتماعي ـ الثقافي، وليس اقتصاد السوق وفتح أصقاع الأرض أمام استثمارات الرساميل العملاقة. ذلك لأن الاقتصاد الذي لا ينهض على الثقة التلقائية وائتمان الآخر، هو اقتصاد بطيء النموّ محدود الرخاء، ولن يكون له مكان مرموق تحت شمس العالم ما بعد نهاية التاريخ.

ومن الواضح أنّ المأزق الذي كانت تعيشه المصارف الأمريكية، ساعة تأليف الكتاب، ألقى بمفاهيم مثل «الثقة التلقائية» و«ائتمان الآخر» إلى سلّة مهملات التاريخ، حتى إشعار آخر! وبين حين وآخر يأتي هذا الإشعار في صيغة انهيار هنا أو فضيحة كبرى هناك، بحيث تغوص جذور التأزم عميقاً في ما يُفترض أنه صراع الثقافات: على سبيل المثال الراهن، بين ثقافة رونو الفرنسية التي أراد غصن تعميمها عولمياً، وثقافة نيسان/ ميتسوبيشي التي ذهبت في دفاعها عن نفسها إلى درجة الإطاحة بابن الرأسمالية المدلل المنقذ!

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي