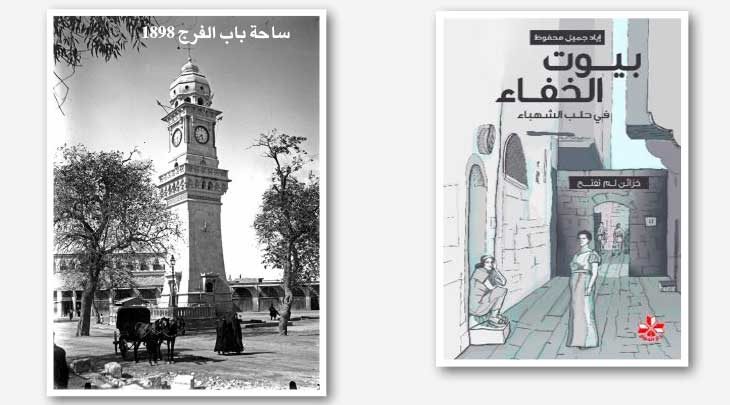

«بيوت الخفاء في حلب الشهباء»: بين الذاكرة الشفوية والنصوص المدونة/ محمد تركي الربيعو

لم أصب، منذ فترة طويلة، بحيرة أثناء قراءتي لكتاب كما هو الحال مع كتاب «بيوت الخفاء في حلب الشهباء»، وفي الحقيقة لا يأتي مصدر الحيرة هنا من طبيعة الموضوع، أو الحرج في التعامل معه. فهو ينتمي كما هو واضح من العنوان إلى الأبحاث التي تحفر في الحياة اليومية للأيروتيكا والجنس في مدننا العربية، مع ضرورة الإشارة هنا، إلى كون هذا الكتاب يُعدّ الأول من نوعه على صعيد الاهتمام بتاريخ الجنسانية داخل إحدى المدن السورية، على الرغم من أن هناك من سبقه في عالم الرواية أو المذكرات كما في «فصول من سيرة مدينة القامشلي» للباحث السوري إبراهيم محمود، الذي لم يكن كتاباً عن تاريخ المدينة الاجتماعي أو السياسي، وإنما عن ذاكرة الجنسانية في المدينة، من خلال ما سجّلته ذاكرة المؤلف من حكايات عن المواخير وبطلتها (مريمكي). بيد أن ما يميّز كتاب «بيوت الخفاء» قدرةُ الكاتب على جمع مادة شفوية ومكتوبة جيدة عن هذا الموضوع. (وربما نتج جزء منها عن ملامسة مباشرة لهذه العوالم أيضاً) وهو احتكاك لا مفرّ منه في أي عمل إثنوغرافي من هذا القبيل.

يؤكّد محفوظ في مقدمته أن الكتاب ليس مجرد مشاهد بورنوغرافية، وإنما يراه جزءاً من موروث مدينة حلب، الأهم من ذلك إدراكه أن بيوت الدعارة، أو المنزول، كما يلفظ في العامية، هو عبارة عن بناء اجتماعي خضع وما زال يخضع لشروط الاقتصاد والسلطة، وربما تذكّرنا هذه الإشارة ربما بالتعريف الذي قدّمه السوسيولوجي التونسي عبد الصمد الديالمي، فهو يرى أن تاريخ الجنسانية قبل كل شيء ظاهرة اجتماعية تتضمن تفاوضاً مستمراً بين الأفراد ومحيطهم الاجتماعي والسياسات الصحية الحديثة والتاريخ القومي.

سوالف شفوية وسرديات مهيمنة:

يلمّح وائل حلاق في كتابه الأخير «قصور الاستشراق»، في سياق قراءته لكتابة التاريخ، إلى فكرة أظن أنها وجيهة وتتعلق بشكل أو بآخر بهذا الكتاب وطريقة قراءته. يرى حلاق أن التطور الذي حدث على مستوى الكتابة التاريخية، هو أن التاريخ في السابق كان مصدراً للعظة والعبر والتوجه الأخلاقي، بيد أنه مع قدوم الحداثة حدثت قطيعة أدت إلى أن يطوف الخيال والتاريخ في زوايا القومية وسيطرة الدولة الحديثة.

وبالعودة إلى كتاب إياد محفوظ، يمكن القول إن الأخير بقي في كتابه أكثر وفاءً للمنهج الأول، قد يعود ذلك لتأثره بكتابات ورؤية جيل سبقه من المؤرخين الحلبيين الذين كتبوا في التاريخ الاجتماعي والشفوي لمدينة حلب مثل محمد راغب الطباخ (1875/1950)، الذي أشار في مقدمة كتابه «أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء» إلى أن «علم التاريخ من أجل العلوم قدراً وأرفعها شأناً وأسماها رتبةً… وهو مرآة يبصر ما دونه الأقدمون من العلوم والفنون وما صنعته يد الإنسان من الأعمال والآثار، فيدعو ذلك إلى الاتّعاظ والاعتبار والتحلّي بمحاسن المحسنين والأخيار». يبدو أن التأثّر بهذه الرؤية الوعظية بقي يحكم إياد محفوظ سواء على صعيد أسلوب الكتابة أو حتى الغاية من هذا المؤلف، فهدفه هو الحفاظ على بقايا من ذاكرة هذه المدينة، على العبرة التي تفوح من الطرائف والنكت العديدة التي تداولها الحلبيون عن حياة البيوت وقصص الفتيات اللواتي يعملن في أحشائها.

وفي مقابل هذه الرؤية الأخلاقية للتاريخ، نجد أن ابتعاد المؤلف عن عالم الكتابات الأكاديمية في هذا الموضوع (لاعب رياضي سابق، وقاص لاحقاً)، قد ساعده على الفرار أو الخروج من أسر المقاربات المعرفية والأدبيات حول الجنسانية، وبالأخص العروج، الذي غدا حتمياً، على رؤية فوكو لتاريخ العلاقة بين السلطة والجنس. بيد أنه في الوقت الذي استطاع محفوظ الهرب من هذا العالم، ومن سردياته، أجبرنا في ظل غياب بعض التفسيرات أو التسرّع في إطلاق بعض الاستنتاجات أحياناً إلى الاستعانة بالمخيال الفوكودي حول الجنس في الدولة الحديثة، صحيح أن هذا المخيال جاء لتفكيك عالم التنوير الغربي، والكشف عن آلياته في السيطرة، إلا أنه غدا في السنوات الفائتة، ومع تطور دراسات حقل الاستشراق والكولونيالية بمثابة سردية أحادية أحياناً، رغم إغراءاتها وقدرتها في أكثر من مدينة، مثل القاهرة أو بيروت، على تفسير علاقة السلطة والدولة الحديثة بشكل وحياة بيوت الدعارة، مع بدايات القرن العشرين، ولذلك أقول إن سردية فوكو هنا قد تفرض نفسها على القارئ المتخصص وهو يلتقط صورا من عالم كاتبنا.. وربما هنا مكمن حيرتنا وقلقنا من أن يؤدي هذا الاقحام أحياناً إلى خيانة براءة بعض المرويات الشفوية، بيد أنه يبدو أننا لن نكون قادرين على الوفاء لملاحظات حلاق، حول الحذر من السردية المهيمنة بدون أرشيف أوسع عن بيوت الدعارة في حلب، تشمل مثلاً موقف الطبقة الوسطى وكتابات الصحافيين آنذاك حيال هذه الظاهرة.

سياسات جنسانية فرنكو ـ عثمانية:

ينقل المؤلف عن الشيخ الطباخ تفسيره لأسباب فتح وترخيص بيوت الدعارة في حلب، إذ يرى الأخير أن الهدف الرئيس من إنشائها كان حصر وتنظيم عمل المومسات في أماكن محدودة منعاً لتواجدهن في مختلف الأحياء، إضافة إلى فرض رقابة صحية وأمنية عليهن. أما الشيخ الغزي فيؤكد من جانبه في كتابه «نهر الذهب في تاريخ حلب» عن طائفة من الأمور التي جعلت الناس ينفرون من الحكومة العثمانية في أواخر أيامها «فقد فُتِح فيها بصفة رسمية ما ينوف على مئتي بيت يجمعها اسم المنزول أي الماخور». ويعتقد الكاتب أن ترخيص العمل بمهنة الدعارة بات أمراً مألوفاً في أواسط ونهايات القرن التاسع عشر في الولايات العثمانية. وهذا لا يعني غياب هذه البيوت غير المرخصة قبل هذه الفترة، لكنها مع فترة الإصلاحات العثمانية غدت قانونية. يبدو أنها افتُتِحت خلال حرب القرم بين عامي 1853 /1856 بهدف سد الحاجة الجنسية للمحاربين القادمين من الولايات العثمانية، إذ كان الجنود يتجمّعون في إسطنبول استعداداً لإرسالهم إلى مواقع المعارك التي كانت تخوضها الدولة العثمانية. ويبدو أن هذا التنظيم لبيوت الدعارة شمل عدداً من المدن العثمانية والإقليمية. في هذا السياق، ينشر محفوظ ترخيص بيت دعارة صادرا عن الإدارة المحلية في مصر، فنقرأ في الوثيقة «قرار نظارة الداخلية وتصديق مجلس النظار المؤرخة سنة 1302 هجرية الموافق أول يونيو/حزيران سنة 1885 ميلادية القاضية بأن كل من يرغب من الأوروبيين أو من أبناء العرب فتح محل العاهرات يجب عليه أولاً أخذ رخصة بذلك من الإدارة المحلية».

وعلى صعيد حلب، يشير محفوط إلى أن والي حلب رائف باشا سمح في عام 1900 بفتح بيوت الفحش. وقد أثار هذا القرار رد فعل سلبي من قبل علماء وشيوخ المدينة، كما في حال الشيخ محمد راغب الطباخ، الذي أكّد على دناءة هذا القرار ودوره في تفشي أمر الزنى بين أبناء الشهباء وما حولها. وما لفت نظرنا في رد الطباخ أنه لا يعتمد فقط على الحجج الأخلاقية، بل نراه بشكل أو بآخر يرسل خطة بديلة (نشرها كمقال في جريدة «الاتحاد العثماني») إلى السلطات لإعادة النظر في هذه السياسات الجنسانية، إذ يقترح عليهم أن يعطوا الجندي «إذن سفر لزيارة زوجاته ليعاشرها، ينجم عن ذلك إحصان نفسه وحفظها من الوقوع في ما لا يرضى الله تعالى». وما يعكسه موقف الطباخ هو أن السيطرة على بيوت الدعارة في تلك الفترة لم تكن نتيجة حرب القرم فقط، بل جاءت كانعكاس لعالم الإصلاحات العثمانية، وما فرضته من آليات سيطرة جديدة على السكان وعلى حياتهم اليومية والصحية والجنسية، كما يرى المؤرخ التركي جينكيز كيرلي. وقد نقلت آليات السيطرة المعقدة هذه الحديثَ عن الجنس من دائرة النقاش الأخلاقي إلى دائرة السيطرة العقلانية، لذلك يمكن القول إن الطباخ كان مدركاً ربما لهذا التحول، ولذلك نجده يعارض سياسات السلطة عبر تقنيات شبيهة (كما ينبهنا فوكو في سياق حديثه عن السلطة والمقاومة) لتقنيات السلطة..»وفي ذلك (خطته الجنسية) يقي نفسه (الجندي) من الأمراض الجنسية مثل داء الزهري أو الإفرنكي المنتشرين آنذاك، كما أنه يساعد على زيادة النسل». وبالتالي، بدلاً من خطاب الأخلاق الذي اعتمده العلماء للحد من ظاهرة الجنس غير المشروع، نجد أن الطباخ يتجاوز هذا الخطاب (تقنيات النفس) لصالح خطاب قريب من خطاب وسياسات سلطة التنظيمات (تقنيات الذات) يتمحور حول ضبط هذه الظاهرة بأسلوب آخر.

يكمل محفوظ سرده لتاريخ بيوت الدعارة، ليصل إلى مرحلة الانتداب الفرنسي في سوريا 1920 إلى عام 1946. هنا يرى «أن السلطات الفرنسية لم تجد حرجاً من انتشار تلك الأماكن في المدينة… بل اعتقد أن سياستها شجعت وساعدت على ازدهار ونمو قطاع الدعارة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي داخل المدينة».

لا يذكر لنا المؤلف مصدر يقينه حول دور الفرنسيين في نشر بيوت الدعارة، كما أن الأسدي والطباخ وقبلهم الغزي، رغم إشارتهم لهذه الظاهرة وأماكن وجودها، لا يسعفوننا كثيراً في هذا الجانب وفي فهم سياسات الانتداب الجنسانية، كل ما نمتلكه هنا إذن شكوكا بدور المستعمر السيئة، وفي ظل هذه المعادلة، لم يعد أمامنا سوى مقارنة السياسات الجنسية الفرنسية في حلب بمثيلاتها في بيروت في الفترة نفسها. إذ لاحظ ينس هانس في دراسته لتقرير بنوا بوييه «أحوال العادات الصحية في بيروت» الذي نشر في ليون عام 1897، أنه لم يكن مدفوعاً برغبات شبقة ولا بغزوات جنسية. كان الاحتواء هو مهمته الشاملة: حاويات مختومة من البراز الإنساني، وعاهرات معزولات في مناطق تضبطها الشرطة أمنياً. أصر بوييه على أن أحياء بيروت الجديدة تتطلب تدخّل الدولة في تصريف المجاري مروراً بعادات النوم. وفي موضوع المواخير الموجودة، وجد بوييه أنها لم تكن معزولة بالشكل الكافي ولا معينة بحدود تميزها عن باقي أنحاء المدينة، كما يجب إبعاد الأجانب عنها، ذلك أن هذا المنع يساعد على تمتين خط المواجهة الأول ضد انتقال الأمراض الجنسية من آسيا إلى أوروبا .

وبالعودة إلى مدينة حلب، وكما أشرنا في ظل غياب مصادر متوفرة، يمكن القول إن السياسات الفرنسية في حلب لم تكن تختلف كثيراً عن سياساتها في بيروت، في ضبط بيوت الدعارة (وليس انتشارها) ولعل ما يدعم هذه الاستنتاج هو الخطة التي وضعها المهندس الفرنسي شارل غودار في حلب 1938، إذ نعثر في هذه الخطة على سياسات بيولوجية في المدينة شبيهة بالسياسات التي اقترحها بوييه. فثلاثية المجاري والصحة والزبالة هي التي شغلت باله في سياق انتزاع الأحشاء من داخل المدينة، كما أنه يوصي بضرورة وضع سياسات صحية و«تنظيم شرطة لمراقبة الأخلاق العامة»، لذلك نعتقد أن فرنسا حاولت ضبط هذه البيوت بتقنيات شبيهة بالسياسات العثمانية وتقوم على فكرة الضبط والاحتواء وليس الانتشار.

بحسيتا: بين الذاكرة النصية والذاكرة الشفوية

كان أهالي حلب يطلقون على بيوت الدعارة أسماء منها: دار البغاء، بيوت الدعارة، المنزول، الكرخانة. ويعدُّ حي بحسيتا الحي الذي تركزت فيه هذه البيوت حتى منتصف الخمسينيات والستينيات داخل المدينة. ينقل محفوظ عن الغزي، في معرض حديث الأخير عن حي بحسيتا، أن أغلب سكان هذه المنطقة كانوا من العائلات اليهودية وأشهرهم آل جداع، وآل ساسون، كما تواجدت بعض العائلات المسلمة مثل آل رجب باشا وآل الشعباني وآل عابدين آغا. ومن بين الأمور الطريفة التي يذكرها محفوظ في سياق بحثه في تاريخ حي بحسيتا ومعنى اسم «بحسيتا»، وربما لم نجد إجابة عنها، هي المفارقة بين ذاكرة مؤرخي المدينة عن الحي والذاكرة الشفوية لأهالي المدينة، ففي تعريف بحسيتا، يذكر الأسدي نقلاً عن الغزي والطباخ أن اسم بحسيتا محرف من «باح سيتا» أي باح بالسر، وهو رجل صالح مدفون في مسجد سيتا. في مقابل هذا الاسم المشحون بالمقدس والطهارة، ينقل لنا محفوظ ذاكرة هذا الحي في الوعي الشعبي الحلبي. وفي هذا السياق يذكر كلاماً للباحث علاء السيد الذي يقول في دراسة له حول حي بحسيتا :»ما ذكرت بحسيتا أمام حلبي، إلا وابتسم» في إشارة إلى تاريخ بيوت الدعارة في هذه الحي. ولا نملك إجابة كافية حول هذا التناقض بين الذاكرة النصية والذاكرة الشفوية، وربما تحتاج إلى بحث أوسع، بيد أن ما نعلمه جيداً هو أن إياد محفوظ نجح في الكشف عن المرويات الشفوية المكتومة حول بيوت الخفاء في حلب الشهباء.

٭ كاتب من سوريا

القدس العربي