في البحث عن مَخرَج سوري: ما العمل؟/ عمر كوش

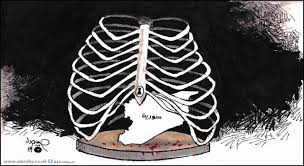

يفرض واقع الحال الذي وصلت إليه قضيتنا السورية حاجة ملحة، تقتضي ضرورة القيام بمراجعة نقدية لمسار التشكيلات السياسية، التي تصدرت المشهد السياسي المعارض، والسير بخطوات جادة باتجاه وقف التدهور الذي وصلنا إليه، دفاعاً عن قيم الثورة وأهدافها في الحرية والعدالة والمواطنة، في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ قضيتنا، التي تشهد مزيداً من التراجعات والانكسارات، على المستويين، السياسي والعسكري.

ولعل الإشكال المستحكم في معارضتنا السورية، هو أن كياناتها السياسية والعسكرية، لم تقم، حتى بمجرد جردة حساب، أو وقفة تأمل لأدوارها طوال السنوات الماضية، بالرغم من كل الهزائم والانكسارات، مبرهنة على أنها ليست مثالاً يحتذى في الشفافية والنزاهة، مع أن بعض الشخصيات التي لعبت أدواراً سلبية ومعطلة، أخذ يطالب بضرورة المراجعة النقدية، بعد استقالته من التشكيلات السياسية المعارضة، وانتهاء دوره، وفوات صلاحيته، وراح يكتب بالعموميات، محاولاً تبرئة الذات، والادعاء بأنه كان صاحب مشروع مؤسسي عظيم، وأن الآخرين هم من حاربوه، ووقفوا في وجه تنفيذ مشروعه العتيد.

والخطير في أمر أصحاب مثل هذه الادعاءات أنهم فهموا النقد، بوصفه مجرد عملية تجريح، أو تعداد عيوب ومثالب ونقائص لا تنتهي، بينما النقد هو عملية بناء وتشييد، شاقة وجريئة، كونه يطاول مسار عملهم طوال السنوات الماضية، خاصة وأنهم لم يقوموا بأي مراجعة له، كما لم يصل مستوى تفكيرهم إلى درجة تنظر فيه إلى النقد، بصفته تحليلاً دقيقاً وعميقاً لما قاموا به، بغية تحديد مواطن الخلل والضعف وأسباب العجز، ومعرفة الحيثيات والتأثيرات التي أسهمت في الهزائم والانكسارات، ثم البدء في عملية إعادة بناء جديدة.

والمتتبع لمسار عمل كيانات المعارضة السياسية (وأزعم أني واحد منهم، وشاهد على كثير مما قاموا به)، يجد أن معظم شخصياتها، دخل عالم السياسة دون أن يمتلك خلفية وأسساً أو محددات ( يسميها بعضهم مؤهلات )، وحتى دون أي رؤية سياسية، وراح يبني علاقات مع شخصيات سياسية دولية، متمرسة ولها أجندتها، وتنتمي إلى مؤسسات عريقة، دون أن يجير تلك العلاقات أو يستشمرها لصالح الثورة وناسها، بل لحسابه الشخصي الضيق، لذلك خضع معظمهم إلى مختلف إملاءات وضغوضات أجهزة القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، بناء على حسابات وتوازنات اللاعبين على الأرض، والصراعات والتجاذبات والمماحكات بين الدول، وبالتالي، لم تتمكن كيانات المعارضة السورية من التمسك بمبادئ الثورة، ولا أحسنت التعامل مع القرارات الأممية، بدءاً من بيان جنيف 1 لعام 2012 وصولاً إلى القرارين 2118 لعام 2013 و2254 لعام 2015. ومن تمسك منها بهذه القرارات، كان يمسكها بيدين مغمورتين بصابون سائل أو بزيت أو بأي سائل لزج آخر، إذ سرعان ما تفلت الدفة من بين يديه، ويتنازل عن كل شيء مقابل لا شيء، وهذا ما حدث مع هيئتي الرياض 1 و2 التفاوضيتين.

ولعب تمييع مواقف المعارضة السورية دوراً في أن تصبح القضية السورية لعبة، تدار بين ساسة وأجهزة الدول الفاعلة، وخاصة روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة وإيران وتركيا، بينما غُيب السوريون، بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، عن التأثير في مجريات الأمور، وباتت التشكيلات والقوى السياسية والعسكرية للمعارضة، مجرد أدوات بيد أجهزة الدول الخائضة في الدم السوري وساستها، الأمر الذي جعلهم، خارج اللعبة، وخارج دائرة صنع القرار أو التأثير فيه.

ولم تتمكن القوى السياسية والعسكرية، التي ادعت تمثيل الثورة، من نسج خيوط لوطنية سورية جديدة، بل أنتجت خطابات انقسام سياسي واجتماعي، كما لم تنتج حالة من التجانس والاستقلالية، حيث لم تتوافق على برنامج سياسي سوري موحد، بل أسهمت في تعميق الانقسام والتشظي، فكانت الهوية السورية ضحية عمليات إعادة إنتاج بطرق عنيفة وقسرية، الأمر الذي يستدعي ضروة العمل على تأسيس جديد، في سياق العمل الوطني الديمقراطي العام. مستقل في قراراته، ويخاطب جميع السوريين، بوصفهم الحامل لمشروع وطني مستقل، ديمقراطي، ينهض على أقلمة مختلف قيم الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعتقادية، ويعمل في سبيل الوصول إلى سورية حرّة، يتشارك الجميع في صنع قراراتها وسياساتها وفق آليات مؤسسية وديمقراطية.

ويطرح سوريون كثر، في أيامنا هذه، سؤالا طرحه آخرون كثر من قبلهم، حين تلمّ بهم كارثة، وهو السؤال الحارق: ما العمل؟ ويعقدون جلسات في صالات وغرف مغلقة، عن كيفية الوصول إلى ممكنات تحقيق أهداف وطموحات الشعب السوري في الخلاص النهائي من منظومة الاستبداد الأسدي، وإقامة دولة ديمقراطية، متعددة القوميات والأعراق والأديان والمذاهب، تنهض على مبادئ المواطنة والتعددية والعدالة، وسيادة القانون والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.

ويبدو أن سوريين كثر يأملون في إيجاد بنية مؤسسية، جديدة وقوية، تضع رؤية مشتركة، وتوحد جهود السوريين في الداخل وفي بلدان الشتات، لأن المشكلة كانت في أطر وتشكيلات غير المؤسساتية، التي رفعت راية المعارضة السورية، وكانت مرتعاً لاختلافات إيديولوجية، وكانت تجاذبات كتلها وقواها السياسية سبباً مباشراً في عرقلة العمل الوطني العام، لأنها كانت في موقع المنفعل، وليس الفاعل، في الأحداث وتطوراتها، نظراً لأنها اعتمدت خطاباً، أبرز سماته:

أ-الاستناد إلى المظلومية في الشق السياسي للخطاب، بما كشف عجزها عن القيام بالفعل في الأحداث، بالرغم من نزوع هذا الخطاب إلى كشف هول المأساة السورية، لأن التركيز فقط على ما هو أخلاقي وإنساني في الخطاب، واتخاذ موقف الضحية، يكشف فراغاً سياسياً، وعدم قدرة على القيام بمبادرات واجتراحها. والنتيجة هي صدرو الخطاب عن إفلاس سياسي.

ب-عدم وضع أية خطة أو محددات واضحة للتعامل مع الدول، التي تعتبر نفسها من أصدقاء الشعب السوري وسواها، وفقدان هامش المناورة السياسية، بما يفتح المجال للتفاعل مع تطورات القضية السورية.

3-اعتماد خطاب، يظهر الثورة السورية في موقف المدافع عن دول عربية أخرى، وكأن الثورة لها وظيفة إقليمية، بما يجردها من هويتها السورية، وأطروحاتها التحررية.

ج-حالة العطالة السياسية، الموروثة من عقود الاستبداد وانتفاء السياسة ومصادرتها في سوريا، والتي طبعت العمل السياسي المعارض بطابع من الهامشية، وشوهت الفعل السياسي، بوصفه ممارسة تهدف إلى تغيير الواقع، وليس موقفاً أخلاقياً أو مبدئياً فقط، الأمر الذي يفسر تعلق بعض المعارضين وتركيزهم على المواقف المبدئية فقط، مع غياب مقتضيات الفعل السياسي.

د-يضاف إلى ذلك غياب برنامج تغيير واضح لدى معظم قوى وأحزاب المعارضة، وتركيزها على الإرث الشخصي لبعض رموزها التاريخيين، الذين تحولوا إلى ما يشبه أجساماً محنطة، بعد أن اطمأنوا إلى تاريخهم الذاتي، بل وحولوا السياسة إلى استثمار شخصي.

ح-لجوء بعض الشخصيات المعارضة إلى سياسة تسجيل المواقف والنقاط، وسوق الاتهامات، وهدر الجهود، وتسميم الأجواء، والتركيز على شخصنة الخلافات، بما يزيد من التنابذ والفرقة.

وبيّنت تجربة تشكيلات المعارضة السورية، أن المشكلة الأساس هي التعويل على الخارج، وليس على الداخل، سياسياً ومادياً، وخاصة في الجانب المالي، حيث أنها اعتمدت كلياً على الدعم المالي الخارجي، الذي كان بمثابة مال سياسي له تبعاته وتوظيفاته، قدمته دول عربية وإقليمية ودولية، مختلفة في إسترتيجياتها وأهدافها وتوجهاتها، ومختلفة أيضاً فيما تريده من وراء هذا الدعم، الذي لم يكن غير مشروط، بل استتبع ارتهانات وتدخلات في شؤون كيانات المعارضة، وإملاءات على مواقفها وتوجهاتها، مما أفقدها قراراها السوري المستقل. والأخطر هو الدعم المادي الذي قدم لأغلب الفصائل المسلحة، صرف من أجل أن تحمل رايات غير رايات الثورة، وكي تُفرض هيئات شرعية بالقوة على السوريين في مناطق خارجة عن سيطرة النظام الأسدي.

وأظهر مسار عمل كيانات المعارضة السياسية، أن المشكلة ليست خلافات سياسية بين تيارات وقوى، بل تفشي أمراض متعددة الأبعاد، عملت على تثبيط فاعلية أطرها وهيئاتها ومجالسها، حيث لم تقدم لها الدعم الكافي، فضلاً عن عدم تمكنها من قيادة الثورة الشعبية الواضحة الأهداف. واكتفت قيادات المعارضة بترديد مطالب الناس، وخاصة الناشطين، وما تصدح به حناجر المتظاهرين من شعارات المتظاهرين، الأمر الذي بيّن مدى انقطاعها العملي عن وقائع الثورة ومسارها وتحولاتها.

والناظر في تركيبة مختلف تشكيلات المعارضة، بدءاً من المجلس الوطني السوري، ومروراً بهيئة التنسيق الوطني، ثم الائتلاف الوطني، وانتهاء بهيئتي الرياض 1 و2، وسواها، يجد أنها لم تنبثق من قلب الحراك الاحتجاجي الثوري، وشُكلت من طرف شخصيات معظمها كان خارج سورية وقت اندلاع الثورة، وبعضهم دُفع من طرف قوى دولية وإقليمية كي ينخرط في هذه التشكيلات، لذلك لم تتمكن من تمثيل الحراك الثوري فعلياً، بل حاولت الالتصاق به، والالتحاق بركبه، دون أن تتمكن من قيادته ومساعدته. وحتى الكيانات السياسية، التي رفضت التدخل الخارجي، خاصة العسكري، لم تحصن بنفسها عن التدخلات الدولية والإقليمية في شؤونها، وفشلت في الحصول على الدعم اللازم والضروري للثورة، بينما ذهب الدعم المالي، الذي حصلت عليه من بعض الدول إلى أنصارها ومجموعات مقرّبة منها، وتعاملت معه وفق حساباتها الضيقة، القائمة على ضمان تأييدها واستزلامها.

وراح العديد من الناشطين والسياسيين المستقلين، يطرحون أسئلة حول التشكيلات السياسية للمعارضة السورية، وعن أسباب عجزها، وعدم تمكنها من تمثيل رافعة سياسية حقيقية للثورة. وكانت تساؤلاتهم تخفي تعويلاً على قوى وشخصيات مغيّبة، واستنكاراً لتصرفات معظم قوى وشخصيات المعارضة، التي تصدرت المشهد، وتحولت إلى ظاهرة صوتية وتلفزيونية. لكنها أيضاً، تساؤلات، تستنجد نصيراً مفترضاً، وتضمر خوفاً من مستقبل غير واضح المعالم، خصوصاً بعد البروز القوي لدور قوى الأمر الواقع العسكرية، وخاصة المجموعات المسلحة الإسلامية المتشددة، إضافة إلى ممارسات قوى الإسلام السياسي، وبروز دور جماعة الإخوان المسلمين، الساعية إلى الهيمنة على تشكيلات المعارضة المعارضة، التي حصلت على اعتراف دولي، مقابل ضعف أداء القوى والشخصيات المدنية والديمقراطية، أو من تدعي ذلك، التي اعتقدت أن المعركة هي مع الرصيف والصديق، فراحت تبحث عن وظيفة، ودور ذاتي، ودخلت في لعبة تسجيل المواقف، وعدّ النقاط، والاستعراض المجاني على شاشات الفضائيات.

ولا غرابة في القول إن كل من اضطر إلى الخروج من سورية، من ناشطين وسواهم، أصيب بغصات قلب عديدة، نتيجة ممارسات ومساومات وسلوكيات معظم شخصيات المعارضة. من غطرستها، ومن عدم اكتراثها لاستمرار تدفق الدم السوري، وتفرّغها للاستعراض والشخصنات والمماحكات والمعارك الجانبية، لذلك من الطبيعي أن يجري البحث عن مخرج سوري، من أجل الحفاظ على قيم الثورة وأهدافها، والأمر برسم الشباب السوري، الذي ثار على أعتى نظام ديكتاتوري في الشرق الأوسط في العصر الحديث، والتعويل عليه في إيجاد الإطار المناسب لفعله السياسي، بوصفه السبيل الأنجع لوقف التدهور والانكسارات، ولخلاص السوريين من محنتهم الكارثية، وخلق توافقات وطنية حول القضايا الأساسية المطروحة عليهم راهناً ومستقبلاً، التي تمس وطننا السوري وناسه، والعمل على تشكيل رأي عام حولها، بما يُمكّن من التأثير في الأحداث التي تعصف بسورية والسوريين.

بروكار برس