عزمي بشارة.. نحو تأسيس مفهومي للظاهرة الشعبوية/ حسام أبو حامد

(1)

في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، احتضن موقع “ضفة ثالثة” مشكورا ملفا على حلقات قمت بإعداده والتقديم له تحت عنوان «الشعبوية: “نحن الشعب، فمن أنتم؟”.. من المصطلح إلى المفهوم» طرحت فيه على عدد من الباحثين والمثقفين والكتاب العرب تساؤلات حول الظاهرة الشعبوية بوصفها إشكالية راهنة كان سؤالها المركزي ما الشعبوية؟ هل تعدت مستواها الاصطلاحي لتتصبح مفهوما محدد في دلالته وإحالاته؟ واشتقت منه عدد من الأسئلة الفرعية: هل الشعبوية خطاب فكري، أم مهارة معينة في اجتذاب الناس؟ هل نحن أمام شعبوية أم شعبويات؟ هل كل شعبي هو شعبوي؟ هل الحركات الموصوفة بالشعبوية هي حقا كذلك، وتشكل خطرا على الديمقراطيات الغربية، أم أن الحركات الموصوفة بالشعبوية في تلك الساحة السياسية إنما هي في حقيقتها حركات نتجت عن أزمة الديمقراطية التمثيلية لانتزاع مزيد من المطالب الجماهيرية؟ ما هي ملامح الشعبوية السياسية في الدول النامية ومنها الدول العربية، وكيف تختلف عن الشعبوية في الديمقراطيات الغربية؟

وكان من حسن حظنا، قرّاء وكتابا وباحثين، أنه ما أن انتهت حلقات الملف حتى انطلقت في الدوحة سلسلة محاضرات “حوارات العصر” التي نظمتها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، واختتمت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وشهد يومها الثاني والأخير من هذه الفعالية عقد ورشة عمل بعنوان: “الشعبوية وتحولات السياسة المعاصرة”، تحدثت فيها ثلة من الباحثين والأكاديميين، كان من ضمنهم المفكر العربي عزمي بشارة، مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، فقدم محاضرة عامة حول “الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية”، ميّز فيها بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييداً شعبياً عبر استخدام الديماغوجيا والأدوات الشعبوية، والتحريض ضد الآخر، موضحاً أن الشعبوية ليست أيديولوجيا، وأن الحركات الأيديولوجية الشمولية تستغل الشعبوية في التعبئة ضد الخصوم السياسيين، أو للتجييش ضد النظام الديمقراطي نفسه، وليس فقط ضد فساد السياسيين والبرلمانيين، ولكن هدفها تسيد أيديولوجية نخبوية باسم الشعب.

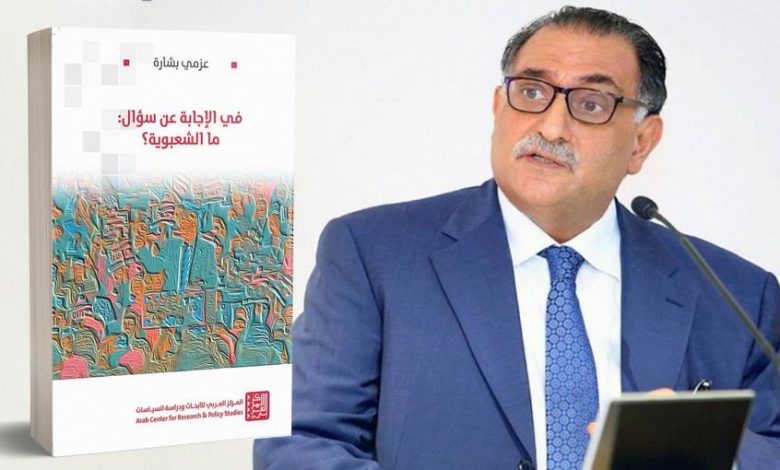

ولم تمض أسابيع قليلة أخرى، حتى صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جديد للدكتور بشارة، حمل عنوان «في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟» (بيروت/ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تشرين الثاني نوفمبر 2019)، فكان محاولة منهجية أراد منها مؤلفه: «تفسير ظاهرة الشعبوية والإسهام في تطوير مفهومها، حيث أصبحت موضوعا ملحا في الآونة الأخيرة، مع رواج استخدام مصطلحها في الإعلام والأوساط الأكاديمية، ولا سيما في وصف حركات يمينية نشأت وانتشرت خارج الأحزاب المعروفة وسياسيين جدد برزوا وصعدوا من خارج المنظومات الحزبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وسؤال العديد من المهتمين عن معناه، وهل من مفهوم محدد للظاهرة؟» (المقدمة ص 11).

الظاهرة الشعبوية

تشير “الشعبوية” عموما إلى نزعة سياسية تقوم على تقديس “الشعب”، وتؤمن بالتعارض بين الشعب الذي هو دائما على حق، وبين النخب الذين هم دائما على خطأ، وتتوسل بمحورية دور الشعب في الممارسة السياسية، وتنتعش بتوظيفها مشاعر الغضب لدى العامة، خاصة في أوقات الكوارث، والأزمات الاقتصادية، والاضطرابات السياسية. والبعض يراها في أي خطاب سطحي تتبناه الحركات والأحزاب السياسية يهدف الى تعبئة الجمهور واستثارته عاطفيا بعيدا عن أي حكم نقدي، وفي قادة كاريزميين يمتلكون مهارات خاصة في القيادة وقدرة على السيطرة على توجهات الجمهور، وفق دعاياتهم وخطابهم الثقافي البسيط.

مع ذلك، لا يزال المصطلح غامضا، تتعدد دلالاته حدّ التناقض أحيانا، بسبب تنوع السياقات التاريخية والاجتماعية، السياسية والاقتصادية، التي تواجد بها، ونتيجة تنوع دلالات مفهوم “الشعب” المتغيرة من شعبوية لأخرى، ولم تحافظ الشعبوية منذ ظهور المصطلح على جوهر ثابت.

وفي كتابه المذكور، يبين بشارة أن الاهتمام البحثي والسياسي الغربي الراهن بظاهرة الشعبوية السياسية ينصبّ على الديمقراطيات الليبرالية في الغرب عموما، متضمنا قلقا حول مصيرها بفعل تنامي هذه الظاهرة، التي تتمثل أهم ملامحها عند بشارة في أنها «نمط من الخطاب السياسي، يتداخل فيه المستويان الخطابي والسلوكي بشكل وثيق. وقد يتفاعل هذا الخطاب مع عفوية تقوم على مزاج سياسي غاضب لجمهور فقد الثقة بالنظام والأحزاب السياسية القائمة والنخب الحاكمة، كما يوظف بوصفه استراتيجية سياسية في مخاطبة هذا المزاج، هادفة إلى إحداث تغيير سياسي عبر الوصول إلى الحكم. ويتحول هذا الخطاب إلى أيديولوجيا في الحالات المتطرفة. ويقدم حملة الخطاب أنفسهم بوصفهم الممثلين “الحقيقيين” للشعب، باعتبار ما عداهم ممثلين زائفين للشعب أو أعداء له» (ص 17).

وبينما اعتبر بعض الباحثين الشعبوية أمرا طبيعيا، واستراتيجية عمل عقلانية تستخدمها فئات متضررة، ينفي البعض فكرة منتشرة بين الليبراليين تفيد بأن الشعبوية ظاهرة متقادمة رجعية ترفض الآخر، ويراها ظاهرة حديثة، أصبحت منذ زوال الاشتراكية أداة يستخدمها الأقل نجاحا لتقليد الأكثر نجاحا والتنافس معهم، وربما مكافحتهم، ولا سيما النخب المعرفية من المثقفين والمتعلمين في المجتمعات الغنية المتطورة. وآخرون يحافظون على اعتقادهم بأنها غير عقلانية، تعبّر عن خوف وردة فعل على الانفتاح، أو مرض سياسي تنقل عدواه قيادات كاريزمية، تتوجه إلى مصوّتين خائفين في زمن الأزمات.

الخطاب الشعبوي

ينبه بشارة أن ليس من جوهر ثابت للخطاب الشعبوي، ولا يمكن التعامل معه على أنه إما أن يظهر أو يغيب، وشعبويته ليست مطلقة، بل على درجات؛ فقبل أن نجد أنفسنا أمام خطابات تهدف إلى تحقيق مقبولية شعبية عبر المبالغة والكذب وشيطنة الآخر متحولة إلى أيديولوجيا في الحالات المتطرفة، نواجه، بداية، عدم اكتفاء أحزاب وقادة سياسيين بمخاطبة عقول الناس، بل عواطفهم أيضا، لإثارة خوف ونفور أو كسب تضامن وتأييد، وسنجد أننا أمام ديماغوجية الأحزاب المركزية الهادفة إلى مجاراة جمهور الناخبين، ولا تخلو البرلمانات بأحزابها التقليدية من الخطاب الديماغوجي، وتستخدم القوى السياسية المصنفة وسطية البلاغة الشعبوية بحسب المرحلة في قضايا مختلفة مثل: الهجرة والإرهاب والمناعة القومية وحقوق العاملين، وتتملق أيضا “أصالة الشعب” وتشيد بـ”فطرته السليمة”.

من الناحية العملية، تبدو الشعبوية لبشارة نوعا من المزاج السياسي؛ أي أفكار تسود المركز، لكن السياسيين الشعبويين يعبّرون عنها ويحشدون أولئك الذين يؤمنون بها بحدة ومرارة. ولكن المحلّوية والسلطوية وعدم الثقة بالنخب، التي تمثل “ثالوث الشعبوية”، لا تعرّف فقط التيار الشعبوي الراديكالي اليميني، بل يوجد هذا الثالوث بأضلاعه الثلاثة في سياسات التيارات المركزية بصيغ أخف، وبات جامعا مشتركا بين أحزاب كثيرة في أوروبا، فتصبح الشعبوية غير مختلفة نوعيا عن التيار المركزي، بل بالدرجة. فعند تناولنا المحلّوية التي تعطي الأولوية لمصالح السكان الوطنيين المحليين، سنجد أن جميع الأحزاب المركزية تتحدث عن مصالح الشعب والمصلحة الوطنية، ولو نزعت منها المحلّوية الإقصائية الإثنية فلن يبقى سوى وضع مصالح المواطنين قبل القضايا العالمية. لا تخلو تلك الأحزاب أيضا من السلطوية، أما عدم الثقة بالنخبة فهو التيار الأكثر انتشارا في التيارات المركزية في المجتمع، إذ يسود الاعتقاد أنه إذا ما منحت للناس الحرية والسلطة فسوف يسيئون استخدامهما ويفسدونهما.

في حالة رسوخ النظام الديمقراطي قد يؤدي الاحتجاج الناجم عن الاغتراب عن السياسيين وتراجع الثقة بالبرلمانات إلى إصلاحه وإصلاح النظام الحزبي. في مثل هذه الحالات، الأزمات الناجمة عن التوتر بين النظام التمثيلي والمشاركة الشعبية، وبين تفسيرات القوى السياسية للمساواة وتفسيراتها للحريات، وبين الخطاب الديمقراطي والواقع، تفيد في تطوير النظام الديمقراطي، وثمة حالات أخرى أسهمت فيها في وصول عناصر إلى الحكم تسعى إلى تقييد الحريات، أو التعبير عن المشاركة الشعبية بالتشديد على الخطاب القومي الشوفيني والتشريعات ضد الأجانب.

يبين بشارة أنه ليست كل استراتيجية شعبية هي شعبوية، مع أنها قد تضم عناصر شعبوية، فقد يحتوي النظام الديمقراطي القائم، وداخل أطره المؤسسية، بعض الحركات الشعبوية السياسية، فتؤدي عملية الاحتواء إلى تعديل خطابها، وفي الوقت نفسه إلى تغيير النظام نفسه. وإن كانت مشكلة التعبئة الشعبوية تتمثل بأنها لا تكتفي بتوجيه الغضب ضد السياسات فحسب، بل أيضا ضد المؤسسات الديمقراطية، فإن أسلوب الخطاب الشعبوي نفسه يصبح مشكلة للنظام الديمقراطي؛ ففي ظل تنامي منسوب الكراهية وشيطنة الآخر، يتبع هذا الخطاب أسلوب تقسيم المجتمع إلى “نحن” متخيلة تمثل الشعب، و”هم” متخيلة تمثل أعداءه (النخب والسياسيون والمثقفون والأحزاب عموما). هنا يتحول الأسلوب إلى أيديولوجيا، فتخرج الظاهرة عن كونها استراتيجية في العمل السياسي لتصبح ظاهرة معادية للديمقراطية.

أزمة الديمقراطية بوصفها مصدرا للشعبوية

لكن عن أي ديمقراطية يجري الحديث هنا؟

الديمقراطية كما يوضح بشارة ليست أيديولوجيا نهائية، ويمكن بالطبع أن تنشـأ عالميا بدائل عنها، على اعتبار أن انتصار الديمقراطية ليس حتمياً، لكن حتى الآن فالديمقراطية الوحيدة في عصرنا التي تستحق هذه التسمية بحسب بشارة هي الديمقراطية الليبرالية، التي يمارس الشعب فيها سيادته بوصفه مصدرا لشرعية النظام في الانتخابات، لكن تمثيله يبقى عملية منفصلة تقوم بها مؤسسات وسياسيون محترفون، مما يوفر فضاء يسمح بتوسط الأحزاب والمؤسسات المدنية، ويمكن من التقييم والحوار والمناقشة، وتتوافر الرقابة المتبادلة، ومؤسسات لمراقبة المنتخبين مثل المحاكم والإعلام وأجهزة الرقابة وغيرها.

مع كل ذلك، لم يخل تاريخ الأنظمة الديمقراطية الليبرالية من التوترات التي برزت على شكل أزمات دورية أدت إما إلى تطوير تلك الأنظمة (تطوير النظام التمثيلي النيابي، وضع مبادئ دستورية بوصفها شرطا للمشاركة السياسية البرلمانية، واستقلال القضاء، نشوء دولة الرفاه…) أو انهيارها (العودة الى النظام السلطوي في الديمقراطيات الوليدة)، أو نشوء نظام سلطوي جديد (الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا…). فما يعد أزمة تمر بها هذه الديمقراطية مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليست «ظاهرة جديدة كليا، بل هو تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة» (ص 20).

تتمثل هذه الأزمة برأي بشارة في ثلاثة توترات قائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية ذاتها، وفي نظريتها، حتى في ظل نظام ديمقراطي معزّز بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية: توتر بين البعد الديمقراطي المتعلق بالمشاركة الشعبية القائمة على افتراض المساواة الأخلاقية والسياسية بين البشر، والبعد الليبرالي الذي يقوم على مبدأ صون حرية الإنسان وكرامته؛ داخل البعد الديمقراطي يوجد توتر بين فكرة حكم الشعب لذاته من جهة، وضرورة تمثيله عبر قوى سياسية منظمة ونخب سياسية؛ التوتر بين مبدأ التمثيل الانتخابي وقرارات تتخذ بالأغلبية من جهة، ووجود قوى ومؤسسات غير منتخبة لكنها فاعلة في صنع القرار أو تعديله أو عرقلته (جهاز القضاء، أو الأجهزة البيروقراطية المختلفة) من جهة أخرى.

لكن لا تثير هذه التوترات تلقائيا غضبا شعبيا ولا تولّد خطابا شعبويا، ينفذ بدوره مباشرة من خلالها، بل بتوسط التوترات والصراعات الاجتماعية الاقتصادية نحو: التفاوت في المساواة الاجتماعية والسياسية أو غيابهما، وسوء توزيع الدخل، ومسائل الهوية، والحقوق الجماعية… والتي تؤدي إلى التهميش ووجود فئات مستفيدة من النظام على حساب أخرى متضررة. عندها يوظّف الخطاب الشعبوي الغضب الجماعي محولا إياه نقدا للنظام الديمقراطي نفسه، بتبني أحد مكونات هذا النظام ضد مكون آخر.

غالبا ما يقوم الديماغوجيون بالتحريض ضد السياسيين ومهاجمة الآليات التي تراقبهم وتضبط سلوكهم وتحاسب على الفساد في الوقت ذاته، ولا سيما تدخل القضاء في العملية السياسية، وذلك عبر قولهم الشيء ونقيضه، ومغازلة الغضب الشعبي لغايات لا علاقة لها بمنطلقاته، ويبدو خطابهم مع ذلك منسجما، المهم أنه يتصدى للنخب عموما. «وهذا من النتائج الوخيمة لانقسام “نحن” و”هم”؛ إذ إن أي هجوم ضد «هم» يصبح مقبولا ً باعتباره «منسجما مع ذاته» حتى لو كان متناقضا داخليا» (ص 33).

بين ديمقراطيتين

لا يكتفي بشارة بتناول الشعبوية بوصفها خطابا سياسيا بل يجمع أيضا بين الخطاب والممارسة، كما يفصل بين ظاهرة الشعبوية في البلدان الديمقراطية التي يمكن فيها تعيين حدودها ودرجاتها، وبين الشعبوية في بلدان غير ديمقراطية يتداخل فيها على ضفة المعارضة الشعبي والشعبوي، مع إمكان التمييز على ضفة السلطة لنظام سلطوي شعبوي من نظام سلطوي آخر.

الديمقراطيات التاريخية التي بدأت بنظام ليبرالي يضع حدودا على السلطة التنفيذية، وحماية الملكية الخاصة، والحريات، وحق اقتراع حصري توسّع بالتدريج ليشمل فئات أكبر فأكبر من المواطنين، تمكنت من احتواء الحركات الشعبوية المناهضة لمكونها الليبرالي دون إلحاق الضرر بالحريات، حتى في حالة احتوائها «في البرلمانات وحتى الحكومات، فتغيّرت تلك الحركات بذلك، وتغيّر معها النظام الذي احتواها بتعديل نفسه من خلال عملية الاحتواء ذاتها باتجاه تقوية مكون المساواة والعدالة الاجتماعية، وبتعزيز الطابع الإثني القومي في حالات أخرى” (ص23).

أما في الديمقراطيات الوليدة التي لم تنشأ عن ليبرالية سابقة عليها ولم تترسخ فيها الحريات والحقوق، فإن الشعبوية تشكل خطرا حقيقيا، فهذه الديمقراطية (الديمقراطية كمجاز سياسي إن جاز التعبير) أشد هشاشة وأقل مقاومة للخطاب الشعبوي ومضارّه، إذ تتعرض الحريات المدنية إلى خطر حقيقي مع رفع الشعبوية قيمة المشاركة السياسية وحكم الأغلبية فوق قيمة الحريات، لكن ضرورة ضبط الخطاب الشعبوي والتصدي له، في اعتقاد بشارة، قد لا تدرك من قبل ديمقراطيي الغرب، فلسنا هنا أمام نقد تقليدي لليبرالية الكلاسيكية من قبل الداروينية الاجتماعية مثلا، التي انتعشت في القرن التاسع عشر كثقافة مضادة تحفّظت على مشاركة العامة في السياسة، ووقفت ضد حق الاقتراع، فعلى النقيض من ذلك، ينطلق النقد المعاصر للديمقراطية الليبرالية من أن الشعب طيب وخير ودائما على حق، وأن النخب هي الفاسدة.

التوتر بين البعد الديمقراطي (المساواة) والليبرالي (الحرية)

في عصرنا تقلب الشعبوية، ولا سيما الأيديولوجية منها، حكم الشعب غير المقيد إلى حكم مطلق مستبد باسم الشعب. فالتوتر الدائم بين مبادئ الليبرالية ممثلة في حماية الحقوق والحريات الفردية وبين المشاركة الشعبية الواسعة قد ينجم عنها انتشار سياسات الهوية، ومخاطبة الغرائز، وتيارات تخوض في السياسة من منطلقات معادية لها ولمؤسساتها ونخبها، لا سيما في صورة يمين شعبوي غير تقليدي. قد يصعب التمييز بين خطاب بعض الأحزاب اليمينية في الحكم والحركات الشعبوية المعارضة لها، فكما تقدم عند بشارة، تشغل القضايا التي يتمحور حولها الخطاب الشعبوي أيضا، الأحزاب المركزية، وخطابها الديماغوجي، لكن بدرجة أقل شعبوية. ففي معرض التنافس الحزبي الضاري تستخدم الأحزاب المركزية أنواعا مختلفة من الديماغوجيا التي تستبدل الأوامر الشعبية بسيادة القانون، وتصادر ثقة الشعب، ويستخدمها الديماغوجيون للحكم بوصفهم أسياد الشعب الجدد، دون قوانين تقيدهم، لذا رأى أرسطو أنه في حين يسود القانون في الديمقراطيات لا وجود للديماغوجيين.

ورغم أن أرسطو يتحدث عن دولة لا عن حركة فقد وضع يده، بحسب بشارة، على تناقضات النظام الديمقراطي في حالته الأولية البسيطة، ولا سيما عنصري المساواة والحرية، حين المضي بهما إلى حدهما الأقصى، وحذّر من مخاطر الشعبوية (الديماغوجية كما يسميها) التي تلعب على وتر مظان الناس أنهم متساوون بالحريات، وبالتالي هم متساوون مطلقا، الأمر الذي يعني بطلان أي قيود على “سلطة الشعب”، ورفض التمايز حتى على أسس مثل الأهلية والكفاءة، والتراتبية التنظيمية. وعلى غرار أرسطو وأفلاطون، وفي معرض نقده للديمقراطية، خشي ألكسيس دو توكوفيل من سيادة مبدأ المساواة وتغليبه على الحرية دون أن تقتصر احتمالات ذلك على الحكومة والبرلمان، لتنتشر في مؤسسات اجتماعية خاصة، وتمتد المطالب بالمساواة لتكون جوهرية في المنافع وليس فقط في الفرص.

يرى بشارة أن الديمقراطية الليبرالية لا تستقيم دون الجمع بين مبدأي الحرية والمساواة، فأي محاولة لعزل بعد عن آخر ينتهي الى تفريغه من مضمونه، فالحرية دون مساواة اجتماعية تفقد معناها، وتتعذر ممارستها، حيث ينتقل مبدأ عدم تكافؤ الفرص من المجال الاقتصادي الاجتماعي إلى المجال السياسي، فتصبح المشاركة السياسية بلا معنى وتصبح الحرية في حياة الفرد نظرية في ظل شح خياراته المتوفرة، ويصبح عبدا للحاجة المادية حين يضطر إلى توفير جلّ الوقت للحصول عليها مما يبعده عن الشأن العمومي. فبدون مساواة اجتماعية تتحول الحرية إلى نقيضها، وقد انتهت المساواة المتجلية في توفير الخدمات والمنافع من دون حريات إلى نظام استبدادي، طالما أنتج أنماطا جديدة من عدم المساواة.

يذهب بشارة إلى أن النظام السياسي يستمد حصانة مع ازدياد الرقابة القضائية والشعبية على المنتخبين، وتترسخ حقوق الناس وحرياتهم، إذ تحد التعددية التنافسية المؤطرة بإجراءات ديمقراطية من تعسف الدولة، وتسمح بالمحاسبة، وتحمي حقوق المواطن وحرياته. هنا يمنح بشارة القيمة لإنجازات الديمقراطية ذاتها لا لهوية الحكام، مؤكدا أن الشعبوية «تهدد هذه الإنجازات بالذات، ولا تهدد المفاسد التي تعبئ جمهورها ضدها، والتي لا تلبث أن تمارسها نخبة جديدة» (ص33)

لكن الأزمات الاقتصادية والسياسية هي مناخ مناسب لتسويق أفكار النخبة شعبويا، ويتعمق اغتراب الناس عن السياسة حين تبدو لهم الديمقراطية غطاء إجرائيا لحكم قلة امتهنت السياسة وأتقنت استخدام هذه الإجراءات، فتبادلت اللعبة الداخلية والسلطة والقوة والنفوذ، ويشعر الناس بوهمية مشاركتهم السياسية لصالح أوساط من داخل النخب. فكيف يمكن حل مشكلة الاغتراب السياسي؟

يقترح بشارة زيادة ذات معنى للمشاركة الشعبية، وتوسيع مفهوم الحقوق بحيث تتعدى الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاجتماعية، فحين يقتنع الناس أن الديمقراطية تحمي حقوقهم تلك، وأنها إلى جانب اشتمالها على آليات لضبط الحملات الانتخابية والمال السياسي، تشتمل كذلك على آليات من شأنها أن تمتع تعسف النظام السياسي.

هناك باحثون ليبراليون يرون الشعبوية بوصفها أحد أعراض المجتمع الجماهيري لا مجرد حركات اجتماعية متنوعة؛ مستخدمين مصطلح “الديمقراطية الشعبوية” أو “الديمقراطية المفرطة” للدلالة على الشعبوية الناتجة عن وجود أشكال للديمقراطية التمثيلية من دون تطور كاف لحكم القانون، إذ تستفيد الحركات الجماهيرية المعادية للحرية وللديمقراطية ذاتها من عملية دمقرطة لم تجتمع مع سلطة مستقرة ومحدودة الصلاحيات. يعتقد بشارة أن مشكلة هؤلاء الباحثين تكمن في تشديدهم على مخاطر تشويه تقاليد المساواة بتحويلها إلى قيم مطلقة، دون اهتمام كاف بمخاطر غياب المساواة، أحد أهم مصادر الشعبوية المعاصرة «فمكافحة الشعبوية لا تكون بالتحذير من مخاطرها، ولا بسيادة القانون فحسب، بل أيضا بمعالجة مصادرها الاجتماعية والثقافية» (ص 29)

الشعبوية الراهنة عربيا

الاهتمام بالظاهرة الشعبوية ليس خصلة غربية، وقد استخدمت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لوصف أنظمة وشخصيات سياسية في دول أميركا اللاتينية، وذاع استخدام المصطلح في الخمسينيات والستينيات لوصف أنظمة عربية، ثم ما لبث أن ندر استخدامه بعد تجاوز سلطوية تلك الأنظمة وسياساتها حدود الشعبوية.

لقد نشأت بذور الشعبوية في دول العالم الثالث عموما نتيجة عملية التحديث السريع والتي أدّت في المستعمرات السابقة إلى تغير متطرف في بنية المجتمعات وثقافتها، وتضرر فئات اجتماعية تمسكت بالتقاليد والهوية، في حين نشأت فئة مثقفين ذات تطلعات ومشاريع تحديثية توجهت إلى الشعب ضد النخب القديمة من جهة، وضد الاستعمار من جهة أخرى.

يحيلنا بشارة إلى صامويل هنتنغتون الذي ذهب إلى أن عملية التحديث على المستوى النفسي تعدّ تحولا جوهريا في القيم والمواقف والتوقعات؛ إذ يختلف الأمر بين الإنسان التقليدي الذي يتوقع الاستمرارية ولا يؤمن بقدرة الفرد على التغيير، وبين الإنسان الحديث الذي يتقبل التغيير بل ويؤمن به. هذه الشخصية المتنقلة أو المتحركة (Mobile Personality”” بتعبير دانييل ليرنر) تمكّنه من التكيف مع التغيرات في بيئته، ويطال التغيير الولاءات وتحديد الهوية انتقالا من نطاق العائلة والعشيرة والقرية، إلى المجموعات الأوسع مثل الطبقة والأمة. يعتمد هذا التغيير بشكل كبير على القيم العالمية أو الشمولية، وأيضا على معايير إنجاز الفرد.

في ستينيات القرن الماضي ذهب إدوارد شيلز إلى أن مثقفي الدول النامية تعرضوا لأيديولوجيات كونية، مثل الليبرالية والاشتراكية وغيرها، وللتهميش من قبل الاستعمار من جهة ومن قبل القيادات المحلية من جهة، مما دفعهم إلى تبني أيديولوجيات تقدس نقاء الشعب وطهارته في مقابل فساد النخب القديمة، وهي أيديولوجيات قومية، وفي الوقت نفسه تقدس الشعب، لا سيما فئات الفلاحين، ضد النظام القديم والأسر التقليدية الحاكمة والإقطاع وغيره. ولعب هؤلاء دورا مهما في بناء الدول الوطنية وتحديث الاقتصاد والمجتمع، لكن ميلهم إلى الشعبوية تحول في كثير من الحالات إلى سلطوية باسم الشعب، وقمع خصومهم بوصفهم خصوم الشعب والوطن.

لاحقا تناول هنتنغتون هذا الموضوع في كتابه “النظام السياسي في مجتمعات متغيرة” (*)، وقد تناول فيه عنصر التعبئة الشعبية الواسعة الذي ينطوي عليه التحديث السريع، وإدخال جماهير واسعة في السياسة بوصفه عائقا رئيسا أمام نشوء الديمقراطيات في دول العالم الثالث.

من جهته، يتوقّع بشارة أن يكتسب المصطلح راهنيته عربيا في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. فمع «تعثر موجة التحديث الأولى في العالم الثالث، وشعور فئات واسعة بالحرمان في ضوء حاجاتها الجديدة، وتضررها من الدولة السلطوية والشعبوية القومية، ومع تفكك بنى تقليدية من دون نشوء مواطنة حاملة للحقوق الاجتماعية والسياسية والحريات المدنية نشأت بيئة جديدة لأنماط جديدة من الشعبوية الساخطة إلى جانب الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية» (ص 53).

(*) ألخّص أفكار هنتنغتون الواردة في الكتاب على النحو الآتي: يعارض هنتنغتون نظريات التحديث التي ادّعت أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي سيؤديان إلى قيام ديمقراطيات مستقرة في المستعمرات حديثة الاستقلال، ويرفض حجتها المتمثلة في أن التغيير والتنمية الاقتصادية هما العاملان الرئيسان المسؤولان عن إنشاء أنظمة سياسية مستقرة وديمقراطية، ويؤكد أن هذه العوامل ليست مرتبطة إلى حدٍّ كبير بالتنمية السياسية؛ فالتغيرات في النظم والمؤسسات السياسية، برأيه، تحدث بسبب الاضطرابات الناشئة داخل النظام السياسي والاجتماعي مثل التحضّر، محو الأمية، التعبئة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأنه يجب عدم الخلط بين مسألة وجود أو عدم وجود النظام في البلدان النامية وبين مسألة نوع هذا النظام، سواء من حيث طبيعته السياسية أو من حيث توجّهه الاقتصادي.

(2)

انكفأت الشعبوية في أوروبا بعيد الحرب العالمية الثانية، لتنشط في دول العالم الثالث، مكتسبة مضامين جديدة مع قومية عبد الناصر، وجماهيرية القذافي، وتحولت إلى حركات شعبية بإيحاءات وطنية واجتماعية أسقطت من حساباتها النضال الطبقي، مع خوان بيرون في الأرجنتين، وغيتوليو فارغاس زعيم حزب العمال غير الاشتراكي في البرازيل، وغيرهما. واستمر مصطلح الشعبوية في ثمانينيات القرن الماضي، مع عودة المحافظين إلى الحكم في عهد مارغريت تاتشر (بريطانيا) ورونالد ريغان (الولايات المتحدة الأميركية)، وفي الردة العنيفة تجاه موجة التعدد الثقافي التي عرفتها الجامعات آنذاك. وفي تسعينياته، حمّل مفكرون العولمة مسؤولية صعود التيارات الشعبوية الذي يترافق مع إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتحرير التدفقات المالية الدولية، وتباطؤ النمو العالمي، وتفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة، وانعدام الأمن الاقتصادي، وتزايد موجات الهجرة العالمية.

مع مطلع الألفية الثالثة، تقدمت الحركات الشعبوية في الاستحقاقات الانتخابية متشاركة قضايا: الهجرة واللجوء، سياسات التقشف المالي التي أثّرت على الإنفاق الحكومي والخدمات الحكومية، النزعة القومية، الدفاع عن الهوية الوطنية، التركيز على سياسات الدفاع، والموقف السلبي من حقوق الإنسان. وفي العام 2016 تردد المصطلح بشكل غير مسبوق في المنابر الإعلامية عند كل عملية اقتراع، ووجد البعض شعبوية في أي خطاب سطحي يهدف إلى تعبئة الجمهور واستثارته عاطفيا بعيدا عن أي حكم نقدي (خطاب الجبهة الوطنية الفرنسية، أحزاب البديل الألماني، ويوديموس الإسباني، والحرية النمساوي، وحركة النجوم الخمس في إيطاليا…)، وتمثلت لدى البعض في أشخاص كاريزميين يمتلكون مهارات خاصة في القيادة وقدرة على السيطرة على توجهات الجمهور، وفق دعاياتهم وخطابهم الثقافي البسيط (شعبوية دونالد ترامب في أميركا، وفلاديمير بوتين في روسيا، ورجب طيب أردوغان في تركيا).

ضد الديمقراطية: شعبوية عالمثالثية

سبق لأوليفييه إيهل أن رأى صعوبة في تحديد معنى الشعبوية، لكونها ليست مفهوما بل مصطلحا، لا يستخدم للتحديد بقدر ما يتم استخدامه للتنديد، وهو استخدام يختلف بحسب التقليد، فبينما تشير الشعبوية في أميركا اللاتينية إلى الحركات اليسارية، فإنها في أوروبا تعني عادة اليمين المتطرف. أما بشارة فيتقدم في البحث موضحا أن الشعبوية اليسارية خارج أوروبا، في أميركا اللاتينية مثلاً، ليست إثنية كما هي حال الشعبوية اليمينية في أوروبا، بل تركّز على الجانب الطبقي بين الأغنياء والفقراء (كما في فنزويلا وغيرها قبل العام 2019). لكن هذه الشعبوية اليسارية غير المتحالفة مع الديمقراطية لم تعد هي الشعبوية الوحيدة إذ باتت تواجه تحديا متمثلا بصعود الشعبوية اليمينية.

بعد الاستقلال، أنشأت الشعبويات اليسارية، في آسيا وأفريقيا، أيضا أنظمة سلطوية أو شمولية باسم الشعب بعد تفشي ظاهرة الانقلابات العسكرية. كما عمّت النظم الشعبوية المنطقة العربية منذ النصف الثاني من الخمسينيات، ورأى خطابها الشعبوي أن الديمقراطية الليبرالية غربية ورأسمالية لا تلائم ثقافة العرب، واختزل هذا الخطاب حكم الشعب في التعبير عن مصالحه وإرادته وتماهيه مع قيادته الكاريزمية، ووجد في الحالة الحزبية تقسيماً للأمة وبعثرة لإرادتها، فقدّست وحدة الشعب الطيب ضد الأحزاب، وكان ذلك ذريعة لقمع المعارضة وحرية الصحافة، فتجاوزت شعبوية تلك الأنظمة حدود الشعبوية، وانتقلت إلى سلطوية فاشية أو شبه فاشية احتكرت العمل السياسي ومصادر القوة، وتآكلت منجزاتها التنموية الأولى بسرعة بفضل سياسة تعبئة الموارد عبر مركزية القطاع العام، الذي نخره الفساد إلى جانب فساد بيروقراطية الدولة المدنية والعسكرية. وترفعت هذه الأنظمة الشعبوية عن تصنيف يمين ويسار، أو تنقلت بينهما بسهولة تبعا لتنقل تحالفاتها الدولية.

على صعيد البحث في الشعبوية العالمثالثية ومقارنتها بالشعبوية في النظم الديمقراطية، يصل بشارة إلى إحدى النتائج الهامة، ألا وهي اتضاح حدود الشعبوية بوصفها ظاهرة مميزة في النظام الديمقراطي، إذ يمكن تمييز الشعبوية التي تصارع على احتكار الحديث باسم الأغلبية وعلى تمثيل الشعب ضد ما تعتبره أشكالاً تزوّر هذا التمثيل عبر الاجسام الوسيطة (أحزاب وغيرها) من الأحزاب والتيارات الأخرى الملتزمة بالنظام الديمقراطي. لكن الحال مختلفة في الدكتاتوريات، فبينما يسهل تحديد الأنظمة السلطوية في العالم الثالث وتمييزها من الأنظمة العسكرية المحضة والملكيات المطلقة والدكتاتوريات البيروقراطية، فإن ذلك يبدو صعبا حين نريد تمييز الشعبوية عن غيرها ضمن تيارات المعارضة، إذ أنها جميعا قد تستخدم الشعبوية ضد نظام الحكم الدكتاتوري.

من المعارضة إلى الحكم ومن التعددية إلى الجمهور

وصول ساسة شعبويين إلى الحكم في دول أوروبية عديدة، وحتى في ديمقراطيات عريقة كالولايات المتحدة الأميركية، دفع ناديا أوربيناتي في كتابها «أنا الشعب: الشعبوية كيف تحوّل الديمقراطية» إلى التعامل مع الشعبوية بوصفها مشروعاً في الحكم، يتضمن تحويل أعمدة الديمقراطية الثلاثة (الشعب، مبدأ الأغلبية، والتمثيل)، وبهذا يتم الانتقال من التعامل مع الشعبوية من كونها مشروع معارضة إلى اعتبارها مشروعا في الحكم يستهدف تغيير النظام الديمقراطي من داخله بوسائل دستورية، وإن كانت بالأصل ديمقراطية، إلا أنها تمثل الشعب بطريقتها في بناء ذات جمعية، فتقوم بعملية التمثيل الديمقراطي على نحو يشوه الديمقراطية الليبرالية نفسها بوصفها الديمقراطية الوحيدة الممكنة في عصرنا.

للوصول إلى “ديمقراطية شعبوية” (اسم لهذا الشكل الجديد من الحكومة التمثيلية) تستهدف الشعبوية مباشرة الأجسام الوسيطة (أحزاب ومؤسسات إعلامية ورقابية ونحوها). في هذا الشكل من الحكومة تكون العلاقة مباشرة بين القائد والمجتمع الذي يحدده القائد بوصفه شعبا محقا وطيبا دائما، ويوصف المجتمع المناصر غير المنخرط في السياسة والأحزاب بأنه متفرجون أو جمهور (audience). هؤلاء القادة ليسوا ممثلين (representatives) بل يمثلون (act) أدواراً من خلال نفاذهم من الشروخ الاجتماعية والانقسامات الحزبية. الشعبوية تكمن في هذا النوع من التمثيل، وتنمو مع تحول المواطنين إلى جمهور في حالة سيولة، وعلاقات شبكية أفقية، مع تراجع الولاءات الحزبية، ووسائل إعلام ومواطنين مستقلين عن الأحزاب والسياسة، في أجواء من التنافس الانتخابي ذي طابع شخصي، ومركزية السلطة التنفيذية مقابل تراجع دور البرلمان، مع تزايد دور وأهمية الإنترنت.

يرى بشارة هنا أن أوربيناتي «تموضع ظاهرة الشعبوية في عملية الانتقال من ديمقراطية تعددية حزبية إلى ديمقراطية الجمهور/المشاهدين (Audience Democracy / Democracy of the Public)» (ص 62).

تعريف الحد الأدنى للشعبوية باعتبارها استراتيجية ترى فيه أوربيناتي تجاهلا للسياقات التاريخية لصالح أعلى درجة من العمومية. من هذه التعريفات التي لا تقول الكثير عن تميز الظاهرة يسوق بشارة تعريف كورت ويلاند الذي يصفها بأنها «استراتيجية القائد الذي يحاول الحصول على سلطات فائضة على أساس العلاقة المباشرة غير المتوسطة وغير الممأسسة مع جمهور واسع من المؤيدين» (ص 62). أما التعريف المكسيمالي لها بوصفه تعريف الحد الأقصى، والذي يربط الشعبوية بالديمقراطية مباشرة، فترى أوربيناتي أنه لا يتعامل مع الشعبوية بوصفها نظرية وحسب، بل كبرنامج عملي يطرح مفهوما تركيبيا للشعب، ليتقاطع مع الأيديولوجيا بتشديدها على البعد البلاغي للظاهرة.

برأي بشارة أنه بخلاف الفهم الأيديولوجي الذي تنزلق إليه الشعبوية بين: نحن/الشعب/الأخيار من جهة وبين: هم/السياسيون/ الفاسدون، لا يؤسس التعريف النظري الأكاديمي نفسه على تمييز مانوي بين أخيار وأشرار. ولكن إرنستو لاكلو، مؤسس النظرية الماكسيمالية، ينحاز إلى الشعبوية اليسارية، ويجعل الشعبوية رديفا للسياسة والديمقراطية لتصبح صيرورة تركّب بواسطتها جماعة المواطنين نفسها بحرية بوصفها ذاتا جماعية (الشعب) تقاوم جماعة (غير شعبية)، وتقاوم الهيمنة المضادة في طريقها لانتزاع السلطة.

أيديولوجيا أم مزاج سياسي؟

يعتبر البعض الشعبوية عموما أيديولوجيا ضامرة (Thin Ideology) مضطرة إلى تحديد ما تتناوله من قضايا؛ تلك التي تمتلك إجابات عنها. فينفي كريستوبال روفيرا كالنفاستر، في كتابه «استجابة الشعبوية ردا على تنامي المعضلات الديمقراطية»، تصنيف الشعبوية إلى ديمقراطية أم معادية للديمقراطية، كما أنها ليست حالة مرضية تصيب الديمقراطية بل أيديولوجيا «تطرح أسئلة شرعية صعبة إن لم تكن مستحيلة الحل بالوسائل الديمقراطية» (ص83).

الشعبوية برأي بشارة خطاب يقوم على مزاج سياسي ثقافي غاضب، وليس أيديولوجيا، هذا الخطاب/الجوكر، إن جاز التعبير، قد يستخدم في خدمة أيديولوجيات متنوعة منها محدودة/غير كثيفة المضمون كالقومية، ومنها موسّعة/مكثّفة كالشيوعية والفاشية، والأصولية الليبرالية في حالات منها استثنائية. لا يتنافى ذلك مع أنه يمكن تحويل هذا الخطاب إلى أيديولوجيا في حالات متطرفة، كما تقدم عند بشارة، تقوم على التصنيف التمييزي أو المعياري بين نقاء الشعوب وفساد النخبة، ومخاطرها على الديمقراطية.

في أوروبا الغربية يلحظ بشارة بعض حالات الشعبوية التي تذهب لاعتبار بعض منجزات الانفتاح الاجتماعي والتنوير جزءا من الهوية الإثنية الثقافية للشعب، لكنه ينبّه أن هذا المزاج السياسي (الشعبوية) يبقى غير ودود لليبرالية عموما، فما يبدو دفاعا عن بعض المنجزات الليبرالية في الغرب، من قبيل الحريات الاجتماعية وحقوق المرأة، وحقوق المثليين أحيانا، إن هو إلا موقف يبدو ظاهره تحرريا، مع أن الغرض منه إثارة المخاوف من الآخر، لا سيما المهاجرين المسلمين.

الشعبوية: الحدود بين اليمين واليسار

يذهب بشارة إلى أن النقد الشعبوي من اليمين واليسار، والذي يوحي بأزمة جديدة للديمقراطية الليبرالية في أوروبا، لا يمكن فهمه دون أن نأخذ بالاعتبار انهيار أو تفكك إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية حول طبيعة الديمقراطية الليبرالية في دول الرفاه الاجتماعي، وصعود النيوليبرالية من جهة أخرى. لقد بدأت هذه الأزمة الجديدة بعد أن بدا أن الديمقراطية الليبرالية قد حققت انتصارها النهائي على النظم الشمولية في بلدان المعسكر الاشتراكي. فلا تزال الديمقراطيات الغربية مثقلة بالتوترات والصراعات والمطالب والتوقعات، والسعي الجماهيري لتحقيق استحقاقات مباشرة وآنية على حساب المستقبل و«الجمع بين عدم الثقة بالدولة وانحسار التوقعات منها، وتوجيه غالبية المطالب إليها في الوقت نفسه. وتتغذى الأزمة بتعمق اللامساواة مع انهيار إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية على دولة الرفاه وهيمنة النموذج النيوليبرالي وتضرر الطبقة الوسطى والعمال الصناعيين، الذين انتقلوا إليها في مرحلة دولة الرفاه من العولمة وحرية التجارة والاستثمار؛ وهو ما أدى إلى ما يمكن تسميته بالفسخ النيوليبرالي بين الديمقراطية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أو بين مبدأي الحرية والمساواة. ويرافق توسع الفجوة في المداخيل الهوس الاستهلاكي وتزايد الحاجات في الوقت نفسه، ومضاربات سوق المال، وما يترتب عليه من نتائج وخيمة» (ص 64).

ولكن من يوجه الغضب ويقود الغاضبين؟

لم يعد اليسار الذي يشدد على مكون المساواة في الديمقراطيات هو صوت الغاضبين خلف شعارات العدالة الاجتماعية وزيادة تدخل الدولة في ضبط نشاط رأس المال، بل اليمين الشعبوي، وهو لا يقود إلى المساواة بل نحو التجانس الإثني، الديمقراطية الإثنية، وحتى تفوق العرق الأبيض، فيعبئ الجمهور الغاضب ويطالب الحكومة بإحقاق العدالة في إطار الثقافة الإثنية وأخوة الهوية، وقرع الطبول ضد المهاجرين، ومن دون برنامج اجتماعي. إذا كانت هذه شعبوية، فإنها هوياتية، كما يراها بشارة، تتخذ مظاهر إثنية أو طائفية أو جهوية بحسب البلد. وفي مقابل توزيع عملية القرار إلى هيئات دولية ومواثيق عالمية وتصدير المشاريع إلى الخارج تعد هذه السياسة المواطن بهوية و«استعادة السيطرة» بإعادة توطين القرارات في مجتمع متماسك ومألوف. وثمة تشابه اليوم بين هذا المزاج وذلك الذي أنتج شعارات الفاشية والنازية بعد الحرب العالمية الأولى، مع فارق مهم يتمثل في التعلّم من التجربة، ورسوخ النظام الديمقراطي، الذي تعود الناس معه على الحريات بوصفها نمطا حياتيا.

يضيف بشارة أنه ليس مصادفة ألا يجد اليسار موطئ قدم في الشعبوية الهوياتية، وإن صاغت بلغتها مظلومية اجتماعية طبقية، ولكن هذه ليست لغة اليسار، الذي يصعب عليه أن يصبح شعبويا في هذا السياق من دون مخاطبة الهويات، ما قد يوقعه في فخ بلاغة اليمين الشعبوي وإعادة تمثلها وإنتاجها.

تنتج أزمة الثقة بالسياسة والسياسيين (وهو ما سنتطرق إليه بتوسع عند بشارة في الجزء القادم) في نهاية المطاف حلولا سياسية زائفة؛ إذ تبحث عن الثقة في الهوية المشتركة. ولا تلبث أن ترى في الآخر والغريب عائقا أمام تطبيق هذه الحلول، فهو عائق أمام التجانس والحميمية المنشودة لهذا الحل. ويقوم اليمين المتطرف بمهاجمة إتاحة الليبرالية لـ«الآخرين» القيام بدور سياسي واقتصادي، وحتى ثقافي. ولا يلبث أن يستخدم هذا الخطاب الشعبوي في نقل الهجوم إلى استهداف الديمقراطية الليبرالية ذاتها، في ظل عجز اليسار عن القيام بهذا الدور. إنه بحسب بشارة “يمين من دون يسار”، إذ يلاحظ بشارة أنه، في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين، قامت دول في أوروبا الشرقية بعد سقوط المنظومة الاشتراكية التي خلت عمليا من اليسار السياسي؛ فبعد التخلص من النظام الاشتراكي لم يبق يسار سياسي ينافس اليمين أو القوميين أو غيرهم. ومع أنه وضع يشبه الولايات المتحدة أكثر مما يشبه أوروبا الغربية، فإنه ينتقل بالتدريج وبسرعات ووتائر مختلفة إلى أوروبا الغربية.

“اللحظة الشعبوية”: جمع بين اليمين واليسار

قبل سيطرتها سياسيا وفي ظل الهلع من تكرار تجربة الشعبوية السياسية التي ميزت ديمقراطيات ما بعد الحرب العالمية الأولى، صُمّمت المؤسسات الأوروبية الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية لتقييد سلطة الأغلبية (الدساتير، إتاحة المشاركة للأحزاب غير المعادية للديمقراطية، دور القضاء الدستوري..). ومستفيدة من دروس أزمة الاقتصاد العالمي العام 1929، تم السعي إلى تدخل الدولة في الاقتصاد الذي يتيح تقييد حرية السوق للوقاية من الأزمات الاقتصادية الكبرى. ويذهب بشارة إلى أنه حتى في القرن الحادي والعشرين يصعب فهم موجة الشعبوية التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة من دون الوقوف عند الأزمة الاقتصادية لعام 2008 والتي ألزمت الإدارة الأميركية، وغيرها، بالتفكير في تشريعات جديدة تتدخل، خلافا للمعتاد، في سوق الأوراق المالية، وفي أعمال المصارف.

إن أحد مصادر جمع الشعبوية بين اليمين واليسار بحسب بشارة هو الفسخ النيوليبرالي السالف ذكره أعلاه، وبروز ظاهرة العودة إلى الهويات المحلية والإثنية في مواجهة عولمة القيم وتنميطها. وأدى هذا الفسخ إلى تراجع الطبقة الوسطى وتضرر فئات واسعة من العولمة والتجارة العالمية، وحرية تدفق الاستثمارات بحثا عن عمالة أرخص في بلدان لم تتحقق فيها بعد منجزات نقابية وحقوق عمالية.

في بحثه (مستقبل التاريخ: هل يمكن للديمقراطية الليبرالية الصمود في مواجهة انحسار الطبقة الوسطى) (2012) دعا فرنسيس فوكوياما إلى أيديولوجيا جديدة يحتاجها الديمقراطيون، تقدّم السياسة الديمقراطية على الاقتصاد، وتبتكر وسائل لتقديم الخدمات باستخدام تكنولوجيا متطورة تحاجج لإعادة التوزيع، وإنهاء اعتماد القطاع العام على جماعات المصالح وتحرير السياسة من سيطرتهم. لكن فوكوياما لا يتوقف هنا، بل يطالب أن تكون هذه الأيديولوجيا شعبوية مرتبطة بالقومية كاستراتيجية للتعبئة لا بالجماعات الهامشية التقدمية، وأن تجمع بين اليمين واليسار. هنا يتساءل بشارة «كيف يمكن التحكم في نتائج نشر أيديولوجية شعبية بالتنظير لها سياسيا بوصفها استراتيجية للتغيير؟» ويضيف «لقد أثبتت التجربة أنه يمكن استثمار الشعبوية لصالح رأسماليين فاسدين متحالفين مع نخب سياسية فاسدة باستخدام خطاب عنصري شوفيني يجمع بين العداء للأجانب والنخب الليبرالية» (ص91).

وترامب نموذج مناسب هنا كما يرى بشارة، فالنقد “اليساري” لحرّية التجارة طبقّه ترامب بوضع الحواجز الجمركية، وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، وشن حروب تجارية، وإغلاق الحدود أمام مهاجري الدول الفقيرة، ورفع شعارات شوفينية نحو: “أميركا أولا”. التدقيق في هذه الخطوات الترامبية يجعلنا، كما يذهب بشارة، نستنتج أن سياسات ترامب الشعبوية قد جمعت بين اليمين واليسار.

دعوة فوكوياما لتبني الشعبوية لم تكن الأولى، إذ توافر قبله بسنوات تأسيس نظري لتبني الشعبوية لكن بوصفها استراتيجية يسارية. وفي كتابها «من أجل شعبوية يسارية» (2019) تشرح شانتال موف؛ أنه على خلفية «حالة ما بعد السياسة» (والتي تعني عمليا «ما بعد الديمقراطية»)، التي نشأت نتيجة لخضوع تياري اليسار واليمين المركزيين في أوروبا الغربية لهيمنة النيوليبرالية، حل في غياب بدائل سياسية حقيقية نوع من الإجماع على النيوليبرالية مكان الإجماع على دولة الرفاه ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى هذه الخلفية نشأت ما تسميه «اللحظة الشعبوية» نتيجة إطلاق الحرية لقوانين السوق والتجارة والخصخصة، وتقليص التحويلات الاجتماعية، والتقشف في مخصصات الخدمات الاجتماعية في ميزانيات الدولة للحفاظ على توازنها، وتفادي العجز على حساب تراجع الإنفاق العام.

في خضم ذلك، رأت موف أنه كان من الضروري أن يتبنى اليسار خطابا غير معاد للأجانب والأقليات وغيرها، لجذب هذه الفئات بعيدا عن شعبوية اليمين. في هذه الشعبوية اليسارية ذات الخلفية الديمقراطية الراديكالية ترى موف استراتيجية ملائمة لاستعادة مُثل المساواة والسيادة الشعبية المكونة للسياسة الديمقراطية وتعميقها. لكنها، بحسب بشارة، ومع تأكيدها على بعدي المساواة والحرية، فهي في الحقيقة تصوّر الصراع بين الديمقراطية والليبرالية، أي بين الحرية والمساواة، كأنه صراع بين اليسار واليمين، لتستدعي مقولات «العدو والصديق» وإن بصيغة مخففة؛ فتستخدم بدلا منها مصطلح «الخصوم»، وهي لا تعتبر السياسة القائمة على انقسام «نحن» و«هم» بين خصوم (وليس أعداء) خطرا على الديمقراطية، بينما لا يعتقد بشارة أنه يمكن التحكم في مثل هذا الانقسام بعد التحشيد له.

شعبوية «نحن» مقابل نخبوية «هم»

يبين بشارة أنه لا ضرر على الديمقراطية من تبني اليسار خطابا مساواتيا “شعبويا”، خصوصا أن هذا اليسار سرعان ما يتبنى سياسات أكثر قربا من التيارات المركزية التي حكمت حالما يصل إلى الحكم (اليونان نموذجا)، ولا ضرر على الديمقراطية كذلك من صعود حركات احتجاج على سياسات وأوضاع قائمة، ترفع مطالب عينية، بحيث تجمع ناشطين من مشارب أيديولوجية مختلفة، والطبيعي، وفق بشارة، أن تجمع الحركات الاحتجاجية المطلبية الناس على مطالب وليس على أيديولوجيات.

إذاً أين تكمن المشكلة؟ ينبّه بشارة أن المشكلة بالنسبة إلى النظام الديمقراطي تنشأ عند التقاء أفراد وحركات من مشارب وأيديولوجيات مختلفة في حراك وتجمعات، يتشاركون فقط الغضب على النخب السياسية في العاصمة، والنقمة على الأحزاب والبرلمان والقضاء والمثقفين الليبراليين، والنظر إلى هؤلاء «الخصوم» بوصفهم الآخر أو «العدو» بحيث تتشكل «نحن» شعبوية تحتكر التعبير عن الشعب، في مقابل «هم» نخبوية.

هذا الانقسام بين «نحن» و«هم»؛ «نحن» و«العدو» أي الآخر المختلف جوهريا ووجوديا، وقابلية الانخراط ضده في صراع غير محدد بقواعد مسبقة، ولا أخلاقيات مشتركة، يحول الصراع بين «نحن» و«هم» وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين إلى القاعدة وليس الاستثناء، لأنه لا يمكن تخيل أن يحكم التعامل مع العدو والصديق بالمعايير نفسها.

لا تحتمل الديمقراطية انقساما حادا بين «نحن» و«هم» من دون «نحن» جامعة لجميع الـ «نحن» والـ «هم» الممكنة، مهما كانت هذه الـ «نحن» الجامعة ضامرة. فالتعددية ممكنة تحت سقف الإجماع على الدولة/الوطن. أما الانقسام الهوياتي من النوع المذكور فيختزل السياسة إلى بنى غير تداولية ولا تبادلية بل محصّنة في هويات، ومجرد الصراع بينها ليس تعددية تنافسية، بل يشبه التعددية الاجتماعية ما قبل السياسية، بين قبائل وطوائف أكثر مما يشبه التعددية الديمقراطية.

إضافة إلى ذلك، فإن احتكار تمثيل الشعب، واعتبار الخصم خارج هذا الشعب، ينتجان خطابا إقصائيا، يمهد لممارسات إقصائية قمعية، والانزلاق من الشعبوية إلى الفاشية، ويسهل خطر الشعبوية الثاني ممثلا في ضيقها بالمؤسسات الوسيطة مثل الأحزاب والصحف، وصولا إلى البرلمان ذاته، ووضع الثقة بقائد يتفاعل معه الشعب مباشرة من دون وسطاء، ويدعي أنه يتمثل هموم الشعب ويمثل إرادته. هذا الانقسام الهوياتي بتجاوزه التنافس على فهم الصالح العام، إلى صراعات بين مصالح قطاعية فحسب، يدفعنا «إلى مغادرة السياسة نحو الحرب والإلغاء، وإما العودة بها إلى القبلية الاجتماعية التي لا تتيح سياسة تعددية تداولية، بل تقود في أفضل الحالات إلى محاصصة تتعامل مع الدولة ومواردها على نحو تهارشي (أو افتراسي) بوصفها غنيمة. وإذا كان هذا أساس الشعبوية، فلا يمكن أن تكون شعبوية ديمقراطية» (ص100- ص101).

(3/3)

يعتني عزمي بشارة في جهده البحثي عناية خاصة بتعقّب مفاهيم مُشكّلة، في دلالاتها وفي تفاعلها مع غيرها من مفاهيم، تتعلق بشكل جدلي بالراهن العالمي، ولها خصوصيتها في الراهن العربي. أما منهجه في البحث، فيستند إلى تفكيك المفاهيم الراهنة باعتبارها قضايا نشأت في مسارات تاريخية، وتأسست في سياقها.

وفي إحدى محطات مشروعه الفكري المستمر؛ كتابه «في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟» (بيروت/الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، يُسائل بشارة مصطلح الشعبوية، الذي حظي بانتشار واسع من دون أن يحوز دلالة واضحة. وهو محاولة منهجية أراد منها مؤلفه: «تفسير ظاهرة الشعبوية والإسهام في تطوير مفهومها، حيث أصبحت موضوعاً ملحاً في الآونة الأخيرة، مع رواج استخدام مصطلحها في الإعلام والأوساط الأكاديمية، ولا سيما في وصف حركات يمينية نشأت وانتشرت خارج الأحزاب المعروفة وسياسيين جدد برزوا وصعدوا من خارج المنظومات الحزبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وسؤال العديد من المهتمين عن معناه، وهل من مفهوم محدد للظاهرة؟» (المقدمة ص 11).

هنا جزء ثالث وأخير من مراجعتي لهذا الكتاب:

قدمنا مع بشارة، في الجزء الثاني من هذه المراجعة، أن احتكار تمثيل الشعب، واعتبار الخصم خارج هذا الشعب، ينتجان خطابا إقصائيا، يمهد لاستهداف الشعبوية المؤسسات الوسيطة مثل الأحزاب والصحف، وصولا إلى البرلمان ذاته، ووضع الثقة بقائد يتفاعل معه الشعب مباشرة من دون وسطاء، ويدعي أنه يتمثل هموم الشعب ويمثل إرادته. هذا الانقسام الهوياتي بتجاوزه التنافس على فهم الصالح العام، إلى صراعات بين مصالح قطاعية فحسب، يدفعنا إلى مغادرة السياسة نحو الحرب والإلغاء، وإما العودة بها إلى القبلية الاجتماعية التي لا تتيح سياسة تعددية تداولية، بل تقود في أفضل الحالات إلى محاصصة على الدولة.

يوضح بشارة أن ذلك يجري في فضاء تواصلي شبكي يتجاوز الهرمية، ويتيح التواصل مع السياسيين من دون وسائط الأحزاب والصحف الحزبية والمؤسسات الإعلامية، حيث المجال متاح لمخاطبة الغرائز ونشر الأكاذيب.

الفضاء الشبكي: شخصنة السياسة ووهم التمثيل المباشر

يتيح الفضاء المذكور، الذي وفّرته وسائل التواصل الاجتماعي المتحررة من رقابة الحكومات، توسيع مجال حرية التعبير والحصول على المعلومات، لكنه في المقابل يتيح أيضاً تحوّل المزاج الى رأي لا يستند على المعلومة، فينتشر الكذب والشائعات والتعبير بحدة عن المشاعر بما فيها مشاعر الكراهية، وردّات الفعل عليها، إلى جانب تذرير العلاقات الاجتماعية. وخلال هذا التواصل، الأفقي متعدد الأطراف، يتم إحكام الرقابة على المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم واستخدامها لأغراض سياسية.

هذا التواصل يخلق «بيئة مؤاتية لنزعة قائمة في الشعبوية هي التواصل مع القيادة السياسية التي تمثل النزعات الشعبوية وتستثمرها، من دون المرور بالمؤسسات الحزبية والمؤسسات الوسيطة الأخرى التي قد تعقلن الخطاب بالحوار والتداول العقلاني، وبنزعاتها البيروقراطية البراغماتية» وعبر فاعلين متعددين في هذا الفضاء، تتم إعادة خلق المزاج والمشاعر وليس اكتشاف الحقيقة أو فهمها، فليست الشعبوية مزاجا شعبيا فحسب بل أيضا «قائمة في الإعلام والسياسة والمؤسسة الأكاديمية. وينشأ الخطر على الديمقراطية حين تلتقي هذه التيارات المختلفة، ويستثمرها سياسيون مغامرون وأيديولوجيون شموليون، ورجال أعمال فاسدون قرروا ولوج المجال السياسي مباشرة مع توافر إمكانية المخاطبة المباشرة للجمهور» (ص 66- 67).

مخاطبة الجمهور مباشرة، كما يبين بشارة، تخدم الشعبوية، بتجاوز المؤسسات التي تمثل الشعب والتشكيك فيها، فثمة علاقة بين فكرة الديمقراطية المباشرة (ممثلة في اتخاذ القرارات في الاستفتاءات وغيرها في مقابل الديمقراطية التمثيلية)، والشعبوية اليمينية الأوروبية الداعية إلى استفتاء الشعب مباشرة (فيما يتعلق مثلا بالموقف من الاتحاد الأوروبي والهجرة)، إذ تتيح لهم مخاطبة غرائز ومشاعر الناس بعيدا عن أي حوار عقلاني حقيقي، وتوكل لهم صنع القرارات في قضايا تحتاج إلى خبرة ومعرفة في أسباب أي قرار ونتائجه. يوفر ذلك للشعبوية إملاء سياسات جاهزة على جمهور ينبغي أن يصوت عليها بـ «نعم» أو «لا» (1).

لكن هل معنى ذلك أن هناك تطابقا بين الشعبوية والاستفتاء؟

لا يرى بشارة أن هناك دائما تطابقا عاما بينهما، فمثلا، ورغم أن نظام الاستفتاءات في سويسرا ذو نتائج محافظة عموما، إلا أنه ليس مجرد حلبة لاستثارة عواطف الجمهور ومخاطبة غرائزه، بعد أن أصبح منظما ومقننا، يوازيه نظام الكانتونات.

الفضاء الشبكي ومنصات التواصل الاجتماعي سمحا بالتواصل المباشر مع الناشطين وقادة الأحزاب، لكن ذلك لم يحل مشكلة الاغتراب كما يعتقد الشعبويون وغيرهم، بل جعل السياسة شخصية أكثر من أي يوم مضى، وأنتج وهماً لدى الناس بقربهم من الساسة الشعبويين، وحاصر وضيّق مساحة الحوار العقلاني القائم في مؤسسات مثل الأحزاب والمحاكم والإعلام التقليدي، وأضعف آليات ضبط تصرف الحكام باسم الأغلبية. يؤكد بشارة أنه لا يوجد تمثيل مباشر كما تتوهم الحركات الشعبوية، فكل تمثيل هو غير مباشر ولكن «ثمة أنواع من التمثيل غير المباشر تزعم أنها وحدها الناطقة باسم الشعب، وتدعي لنفسها سلطات لا يستحقها غيرها ممن لا يمثلون الشعب مباشرة، وفق المنظور الشعبوي. فهذا التواصل المباشر بين القائد والقاعدة الشعبية دون أجسام وسيطة هو تواصل خطير، لأنه يقود في النهاية إلى منع التعددية أو اعتبارها فائضا عن الحاجة» (ص 40- 41).

تتيح الديمقراطية التمثيلية الحرية والتعددية والمعارضة لكن مبدأ الشعبوية هو الجمهور الذي يدعم القائد في قراراته. ومع ازدياد تأثير «النيوميديا» عموما وارتفاع نسبة التعليم ترتفع حالة عدم الرضا الشعبي نتيجة لازدياد حاجات الناس وتنوعها، عدا مشاعر الإحباط بسبب المظالم المختلفة وعدم الرضا عن السياسات. يحدث هذا برأي بشارة في الدول السلطوية والدول الديمقراطية على حد سواء، وفي بعض الحالات، تعكس زيادة المشاركة الشعبية عبر تأييد شعبويين يمينيين من خارج أطر النظام ومؤسساته، انتشار الشعور بالاغتراب عن السياسيين، والشعور العام بعدم المشاركة يصاحبه الخوف على مستوى المعيشة ونمط الحياة من التطورات الاقتصادية السلبية، ومن الهجرة التي تُعرض بأنها مصدر للمتاعب الاقتصادية والصرف من ميزانية الدولة على حساب دافع الضرائب، في ظل تشويه الإعلام لصورة المهاجرين بوصفهم، زورا، مصدر تصاعد الجريمة، وفي بعض الحملات مصدر تهديد الهوية.

علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا التعرض لدعاية قوى ديماغوجية تطرح حلولا سهلة وشعبوية تعبّر عن ضيق ببطء إجراءات الأنظمة الديمقراطية، وتخاطب الغرائز ضد «الآخر» ولا سيما المهاجرين. تحوّل الديماغوجيا الشعبوية مشاعر القلق والجزع إلى غضب سياسي، يقدم على أنه غضب الشعب. ويضيق المواطن المعرض للدعاية الشعبوية ذرعا بـ «الصواب السياسي» باعتباره إرهابا فكريا نخبويا يقيد حرية الكلام عن «الآخر» فيظهر الشعبويون بوصفهم «معبرين حقيقيين (أو أصيلين؛ بمعنى غير منافقين) عما يدور في خلد الناس ولا يتجرؤون على قوله. ويوهمون الناس بأنهم بقدرتهم على التعبير الصريح، سواء أكان عنصريا أم ذكوريا أم غيره، يسترجعون السيطرة على أنفسهم ومصائرهم بعد أن صادرتها منهم الأقليات، والسياسيون الفاسدون، ويسترجعون السيطرة على هوية البلاد التي يهددها المهاجرون والأقليات والعولمة» (ص 42-43).

“نحن الشعب”

قبل العولمة، كانت الليبرالية (“الليبرالية الأرثوذكسية”) قومية عموما، تمسكت بالتجانس الثقافي شرطا لممارسة الحريات الفردية، أما اليوم فقد تقبلت الليبرالية فكرة التنوع الثقافي والتعددية الثقافية في أوروبا، في العقد الأخير من القرن العشرين، بعد صراع طويل مع الذات، وتجد الشعبوية في هذا مدخلا لنقد الليبرالية بدعوى أنها تهمل الثقافة المحلية، ويرى بشارة أن معنى ذلك فعليا هو أنها تطالبها بالعودة إلى الانغلاق الثقافي والإصرار على التجانس. ويبين أن الشعبوية في صراعها على التمثيل تنتج “نحن الشعب” بصيغة هوية إثنية ثقافية، وعلى نحو يتضمن موقفا سلبيا من النخب السياسية، لينتج الفرد المواطن الذي يتكلم بغضب بضمير الجمع: “نحن الشارع” و”نحن الشعب”، وهو ما يرتبط بمفهوم المواطنة القديم الناجم عن الانتماء إلى مجموع هو هوية إثنية ثقافية تملك الدولة، كما في أثينا مثلا، ولدى حركات تزعم اليوم أن الدولة هي للشعب الذي تمثله هذه الحركات، ويحق لها، بالتالي، أن تحوز الإجراءات والمؤسسات والقوانين مما ينتج في النهاية نظاما إثنوقراطيا (2).

الديمقراطية: عدم الثقة بالمؤسسة

لشرح بيئة الحركات الشعبوية وخطابها يناقش بشارة موضوعة عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية والاغتراب عنها، ويبين أن اتجاهات الرأي العام في الاتحاد الأوروبي تظهر توافقا على الثقة بالجيش والشرطة، وانقساما حول الثقة بالقضاء، وتدني الثقة بالمؤسسات التشريعية، والأحزاب السياسية. لكن في الديمقراطيات الراسخة تؤدي الديمقراطية وظيفتها على الرغم من حالة عدم الرضا والغضب الشعبي، وحتى حين يصل ساسة شعبويون يلحقون ضررا ببعض منجزات الديمقراطية، تتوافر أدوات مختلفة لمواجهة الشعبوية، تهمشها حينا وتحتويها حينا آخر. فاستنفار المؤسسات الديمقراطية والصحافة وفئات واسعة من المجتمع الأميركي لحماية منجزات الديمقراطية في مواجهة شعبوية ترامب مثًلا واضح للعيان. كما أن قادة شعبويين آخرين في أوروبا الغربية لا يشككون في النظام الديمقراطي، بل يصرّون على منجزات ليبرالية؛ مثل حقوق المرأة، وحتى حقوق المثليين أحيانا، ويصورونها كأنها ضمن «الخصوصية الثقافية» والإثنية التي يجب الدفاع عنها في وجه المهاجرين المسلمين “الذين يهددونها”.

وتختلف حالة عدم الرضا عن الحكومة في الديمقراطيات الراسخة عنها في الديمقراطيات الجديدة؛ فسكان الديمقراطيات الراسخة يميّزون عموما بين الحكومة ونظام الحكم الديمقراطي، بينما يصعب التمييز بين الحكومة والنظام في الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية حديثا. وفي هذه الدول تحديدا ترتفع التوقعات الاقتصادية الاجتماعية من النظام الديمقراطي في الوقت ذاته الذي تنشأ فيه حالة عدم الاستقرار بعد إسقاط نظام سلطوي، أو في مرحلة الإصلاح المؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية، وغالبا ما تنتشر حالة من الخيبات وعدم الارتياح الشعبي من النظام الديمقراطي في الدول النامية، ومرد ذلك، عند بشارة، إلى تحول النقمة على الحكومة إلى موقف من النظام، فمواطنو تلك الدول لم يعتادوا التمييز بين الحكومة والنظام السياسي، لا سيما بعد إسقاط النظام بثورة، فتترجم حالة عدم الرضا إلى موقف سلبي من النظام الديمقراطي.

يحتاج الشعب في أي دولة راسخة إلى وقت حتى يفصل في وعيه بين الدولة ونظام الحكم. ولا تقتصر مسألة الفصل على الوعي فقط بل هي مسألة بنيوية أيضا، كما يوضح بشارة، فإذا كان ما يحافظ على وحدة دولة هو نظام استبدادي يعتمد على القمع، لا على شرعية الدولة وتاريخها، ولا على سياسة مناسبة في الاندماج الاقتصادي الاجتماعي، يمكن أن يهدد سقوط النظام وحدة الدولة. التمايز بين النظام السلطوي والدولة، والذي يمكن التمييز بينهما في الوعي، من شروط الانتقال إلى الديمقراطية. أما الفصل بين نظام الحكم والحكام، والتمييز بينهما، فهو نتاج مرحلة أخرى هي استقرار الديمقراطية. لكن، مع ذلك؛ أليس هناك من يبقي على عدائه للديمقراطية؟ يرى بشارة في ذلك دوافع أيديولوجية تستغل الغضب الشعبي من الحكومة لتحشيد فئات أوسع وراء خطاب سياسي يرجع سوء أداء الحكومة إلى مكونات أساسية في النظام نفسه.

في الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية حديثا، ولا سيما النامية منها باقتصادها الهش وانخفاض الدخل ونسبة التعليم، تمارس البنى التقليدية بعض النفوذ، بينما الجيش هو المؤسسة الأكبر والأكثر تنظيما. ومشكلة هذه الدول أن الديمقراطية منذ البداية لا تُدعم دعما غير مشروط يتجاهل سياسات الحكام، وإسقاطات هذه السياسات على فئات اجتماعية مختلفة، فالأمر بالنسبة إلى غالبية الناس مرتبط بسياسات الحكومات إلى حد بعيد، ولا سيما في مرحلة يرتفع فيها سقف التوقعات والتطلعات، بعد سقوط نظام سلطوي، وامتحان رسوخ مبادئ الديمقراطية هو تمسك الغالبية بها، وبإنجازاتها في مجال الحريات وحماية المواطن من تعسف الدولة، على الرغم من عدم الرضا عن السياسات المتبعة في عهد حكومة أو حكومتين. لكن يصعب على الشعوب التي تخلصت للتو من استبداد مديد، أن تميز بين الحكومة وسياستها من جهة، وطبيعة النظام الحاكم من جهة أخرى، في دول لا تنشأ فيها الديمقراطية، بمعنى المشاركة الشعبية، بالتدريج بعد مرحلة ليبرالية طويلة كما في حالة الديمقراطيات في الغرب، بل دفعة واحدة قبل تأسيس الحريات المدنية وحقوق المواطن في بنية الدولة وفي ثقافة النخب ثم الثقافة الشعبية.

هنا يتناول بشارة بالتفصيل حالتي مصر وتونس، مستخدما وسائل كمية أيضا، ومبيناً مخاطر الشعبوية في الحالة التي أصبح فيها بالإمكان تمييز الشعبوية من غيرها من الاستراتيجيات الشعبية، وهي حالة تونس لأنها أصبحت دولة ديمقراطية، وكذلك في مصر في مرحلة استثمار قوى معارضة للحكم المنتخب في خطاب «شرعية الشارع» ضد «شرعية الصندوق».

جاذبية النظام الديمقراطي

هل يعني تحسن أداء الأنظمة السلطوية التنموي وانتشار عدم الرضا في الديمقراطيات الليبرالية تفوّق الأنظمة السلطوية عليها أم فقدانها جاذبيتها؟

ليس النظام الديمقراطي برأي بشارة تركيبا نظريا بين مدارس فكرية بل منجز تاريخي «ناجم عن تفاعل جرى في الواقع بين صون الحريات المدنية وتحديد سلطة الدولة من جهة، وتوسيع تدريجي لحق الاقتراع والمشاركة السياسية من جهة أخرى. ويجمع هذا النظام بين الإجراءات والأفكار والقيم. كما ينشأ في ظروف تاريخية ويحكم مجتمعات في ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة. ومؤدى هذا كله أن صراعات جديدة تنشأ في إطار النظام الديمقراطي نفسه» (ص 155).

هل صحيح أن الديمقراطية الليبرالية هي نهاية التاريخ والسياسة؟ يجيب بشارة بالنفي؛ فالديمقراطية الليبرالية تعيش صراعات لا تتوقف وتغيرات دائمة. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار التوترات البنيوية الثلاثة الدائمة في الديمقراطية (3) إضافة إلى التناقضات الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة الديمقراطية. وعندما نقارب أنظمة ديمقراطية عينية بصراعاتها الاجتماعية والاقتصادية ندرك أنها تسخف أي نهاية للتاريخ.

ربما لم يوجد نموذج عالمي مقابل للديمقراطية الليبرالية فور انهيار الاتحاد السوفييتي، وبعد انعطاف الصين نحو الجمع بين الرأسمالية نظاما اقتصاديا، والأيديولوجيا القومية للدولة العظمى المؤصلة تاريخيا، والملتقية مع مركزية الدولة البيروقراطية والحزب الشيوعي ونظام الجدارة الكونفوشيوسي؛ وهو نظام من غير الممكن تعميمه عالميا.

أما الأنظمة السلطوية الأخرى فجميعها ذات طابع محلي أو إقليمي، وعجزت الحركات الإسلامية السياسية عن تقديم برنامج محلي لـ «نظام حكم إسلامي» في أي دولة. وإن اتفق باحثون على أن الليبرالية الرأسمالية هي مشروع نظام حكم يعبر عن المدنية العالمية الوحيدة القائمة، فإن ذلك لا يبرر التأكيد المثالي التاريخاني، على أن الليبرالية هي المدنية العالمية الأخيرة، وستستدعي الديمقراطية الليبرالية دائما تحديات داخلية وخارجية. حيث يظل النظام الديمقراطي مسرحا للتوتر الدائم بين بعديه: الديمقراطي والليبرالي، ولا يشكل في حد ذاته حلا لقضايا اجتماعية عدة تبقى قائمة أو تحل عقلانيا في إطار النظام الديمقراطي، ولا يلبث أن ينتج قضايا وإشكاليات أخرى.

يعبر عن التوترات بأشكال عقلانية وأخرى غير عقلانية، فالديمقراطية ليست مجرد فكرة، ففي داخل نظام الحكم الديمقراطي تمارس السياسة بعناصرها العقلانية وغير العقلانية «وحتى في النظرية لا تستبعد النظريات الديمقراطية الليبرالية والجماعتية (الأهلية) وجود أنماط مختلفة من اللاعقلانية في سلوك المواطن والجمهور والمؤثرات التي يتعرضان لها، وهي لا تبقى بلا أثر في قرارات الأغلبية في الانتخابات، وحتى في قرارات الساسة في البرلمانات والحكومات. ولهذا السبب بلورت الديمقراطية عبر تاريخها أدوات ومؤسسات للتعامل معها. وعلى هذه المؤسسات والأدوات تحديدا ينصب هجوم الساسة الشعبويين» (ص 166). ومثلما لم ينتصر النظام الديمقراطي عالميا، كذلك لم يتخذ انهيار الدكتاتوريات المسار نفسه في كل مكان. ويعتقد بشارة أن الامتحان الراهن للديمقراطية الليبرالية هو في مدى الاستفادة من ظاهرة الشعبوية في تقييم ضرر النيوليبرالية، وفي النقد الذاتي. فليس الليبراليون محصنين من تقسيمات «نحن» و«هم» الإقصائية، ولا سيما في نظرتهم الوصائية إلى المجتمع، وتقسيم الناس إلى معتدلين ومتطرفين، لا وفق معايير موضوعية من أي نوع، بل بناء على هذه النظرة الوصائية.

ليس النظام الديمقراطي الليبرالي أيديولوجيا غائية نهائية لتاريخ العالم، ويمكن بالطبع أن تنشأ بدائل عالمية منه غير الشيوعية، هذا وارد نظريا، لكن السؤال هو: هل ثمة نظام أقدر من النظام الديمقراطي الليبرالي على الموازنة بين قيمتي الحرية والمساواة مكوني العدالة التي يصبو إليها الإنسان المعاصر؟ الجواب لا برأي بشارة «ليس التوصل إلى النظام الديمقراطي الليبرالي حتمية تاريخية، ولكن هذا لا يمنع أن يتطلع إليه الناس ويرغبون في تحقيقه والعيش في ظله. ويندرج الاعتقاد أن الأفضل هو أيضا الحتمي ضمن الأيديولوجيات الشمولية العلمانية والدينية. والأصح القول إن الأفضل هو ما يجدر أن نسعى إليه» (ص 169).

دفاعا عن الديمقراطية

تبذل الأنظمة السلطوية جهدا إعلاميا و«تثقيفيا» مكثفا في الحملة على الديمقراطية من خلال إبرازها لقضايا اجتماعية من فساد وفقر وجريمة في الدول الديمقراطية، في محاولة لإقناع الرأي العام بأن هذه الأنظمة لا تصلح إلا للثقافة الغربية التي تقوم على الحرية الفردية (مختزلة عندهم في الاغتراب الفردي و«الانحلال الأخلاقي»)، مستندين إلى دراسات ليبرالية غربية ترى ارتباط الظاهرة الديمقراطية بالثقافة المسيحية البروتستانتية. ويحاول هذا الجهد إبراز حالات فاشلة من الانتقال الديمقراطي في الدول النامية، أو ثورات ضد الاستبداد أدّت إلى كوارث وحروب أهلية، باعتبارها النموذج الواقعي لتطبيق الديمقراطية في «بلداننا»، في مسعاه لمساواة الديمقراطية والفوضى، عن طريق اللعب دعائيا على خشية الناس من الفوضى وانعدام الأمان أكثر من خشيتهم من الاستبداد. يبين بشارة ما هو جدير بالملاحظة هنا؛ أن جميع النماذج المقدمة على هذا الصعيد (سورية واليمن وليبيا) لم تتفجر فيها الحروب الأهلية في ظل نظام ديمقراطي، بل في ظل نظام سلطوي، ونتيجة لفشله في احتواء الحراك الشعبي سلميا، أو عدم قدرته على إصلاح بناه ومؤسساته، ونتيجة أيضا لفشل الانتقال الديمقراطي، وليس فشل الديمقراطية ذاتها.

طرح عدد من الباحثين مؤخرا السؤال عن حجم أزمة النظام الديمقراطي وفقدانه جاذبيته بنبرة متشائمة. وبرروا قلقهم بأرقام متعلقة بتقدم الدول السلطوية على سلم النمو، وحتى التنمية البشرية. في رأي بشارة، لا يعني ازدياد حصة الدول غير الديمقراطية من إجمالي الناتج العالمي تفوقها على الدول الديمقراطية في معدل دخل الفرد، فالأخير يأخذ عدد السكان في الاعتبار. هذا فضلا عن الفرق في نوعية الحياة. ولا يتفق مع الاستنتاج القائل إن الديمقراطيات الليبرالية في حالة أفول بناء على المعطيات التي تجلب للاستدلال على ارتفاع مستوى الدخل والتعليم في دول سلطوية. فهذا مؤشر لرسوخ الأنظمة السلطوية واستقرارها، «لكن السؤال هو: متى تنجب هذه العوامل نقيضها نتيجة لانتشار التعليم وتوسع الطبقات الوسطى؟» (ص 186)، لذا يطرح بشارة سؤالا مضادا حول «احتمال انتقال هذه الأنظمة إلى الديمقراطية بسبب توسع الطبقة الوسطى وانتشار التعليم والإنترنت ومعهما الحاجة إلى حرية الرأي والتعبير عنه والرغبة في المشاركة».

ووفقا لاستطلاعات المؤشر العربي، فإن التأييد للديمقراطية بين مواطني المنطقة العربية الذين رأوا أن «النظام الديمقراطي وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة» في تزايد مستمر؛ لتبلغ نسبة 74 في المئة من المستجيبين في استطلاع المؤشر لعام 2018/2017. وإن ازدهار الصين اقتصاديا واستقرار نظام بوتين في روسيا لا يعنيان أن النظامين في البلدين أصبحا جذابين لمواطني الدول الديمقراطية، أو حتى لمواطني الدول النامية. فأي مواطن عربي، مثلا، معجب باقتصاد الصين أو بمواقف بوتين يفضل العيش مع ذلك في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية. ولكن ما يفترض أن يهمنا هو أن يفضل العيش في دولة ديمقراطية في وطنه، أي أن يؤيد الانتقال إلى الديمقراطية في بلاده.

خاتمة

توصلنا مع بشارة إلى أن الشعبوية خطاب سياسي، يحتكر التكلم باسم الشعب، ويجمع بين المخاطبة والممارسة، ويستمد شرعيته من مفردات الديمقراطية مستفيداً من التوتر بين الديمقراطية والليبرالية. وقد يتحول هذا الخطاب إلى أيديولوجيا في حالات متطرفة، كما ينزلق الى تقسيم «نحن» الشعب المتخيل و«هم» أعداء الشعب من المؤسسات والنخب والذي يعرقل التعددية الديمقراطية داخل «نحن» مواطنية، وقد ينقلب إلى صراع على مستوى الهوية، لكن بإمكان الديمقراطية الليبرالية الراسخة التي نشأت عبر عملية تاريخية طويلة تجاوز الخطاب الشعبوي واحتواؤه بسبب رسوخ مبادئ الليبرالية، ولا سيما الحريات والحقوق المدنية.

الشعبوية أيضا مزاج سياسي مستقبِل لهذا الخطاب ناجم عن غضب فئات اجتماعية متضررة من التطور السريع، وصعود نخب جديدة، وفقدان الألفة في المجتمع القائم، ولا سيما مع العولمة والهجرات الواسعة. والوسيلة المثلى لهذا الخطاب لتمثل الشعب والتحدث باسمه، هي نمط القيادة ذات التواصل المباشر مع الجمهور، الأمر الذي تيسره وسائل الاتصال الحديثة ووسائل التواصل.

يشكل هذا الخطاب خطرا حقيقيا على الديمقراطيات الوليدة التي نشأت عن الانتقال مباشرة من نظام سلطوي من دون مرحلة ليبرالية سابقة، إذ يكون بمتناول الخطاب الشعبوي إمكانية التعبئة الشعبية خلف شعارات المشاركة السياسية من دون احترام الحقوق والحريات.

وتستثمر الشعبوية في التوترات في بنية الديمقراطية الليبرالية المعاصرة ونظريتها، هذه التوترات وما تنتجه من أزمات يراها بشارة، في آن معا، مصدرا لأزمات النظام الديمقراطي ومحركا لتطوره وهي: التوتر بين مكوني الديمقراطية والليبرالية، وبين المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وغير المنتخبة، وبين المواطن والمؤسسات الوسيطة التي تفصله عن عملية صنع القرار. وتستقي الشعبوية أهم مصادرها من التناقضات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تضر بفئات وتهمشها، فتعبّر عن قلقها وخوفها وغضبها، بصيغة مناهضة منجزات ذلك الاجتماع التاريخي بين الليبرالية والديمقراطية، الذي نتج بدوره من تطور تاريخي طويل، وكل ما يقيد حكم الأغلبية، مثل المؤسسات الوسيطة داخل النظام، والاتفاقيات والالتزامات الدولية.

يميز بشارة بين حالتين من عدم الرضا، إحداها حالة عدم الرضا عن الحكومة في الديمقراطيات الراسخة، حيث يميز السكان، عموما، بين الحكومة ونظام الحكم؛ وحالة عدم الرضا في الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية حديثا، حيث ترتفع التوقعات الاقتصادية الاجتماعية من النظام الديمقراطي في الوقت ذاته الذي تنشأ فيه حالة عدم استقرار، ولا سيما بعد إسقاط النظام بثورة. وقد تترجم حالة عدم الرضا إلى موقف سلبي من النظام الديمقراطي حيث يصعب على سكان هذه الدول التمييز بين الحكومة والنظام.

ومن خلال استقرائه للتاريخ، يذهب بشارة إلى أنه في الحالات التي كان فيها النظام الديمقراطي الليبرالي قويا تمكن من احتواء حركات شعبوية في مؤسساته، فغيرها وتغير معها، أو همشها. ويتوقع أن تندمج الحركات الشعبوية في النظام القائم في المرحلة المعاصرة، وتتهمش الحركات التي لا تحترم إنجازات الحقوق والحريات، على أن يولي النظام الديمقراطي اهتماما جديا لقضايا الثقافة والهوية، وهموم الفئات المتضررة من العولمة والنيوليبرالية على حد سواء. ويبدو بشارة واثقا من أن تحسن أداء الأنظمة السلطوية التنموي وانتشار عدم الرضا في الديمقراطيات الليبرالية لا يعنيان تفوّق الأنظمة السلطوية عليها أم فقدانها جاذبيتها.

هوامش:

(1) لم تكن مسألة خروج بريطانيا أو بقائها في الاتحاد الأوروبي على أجندة الرأي العام حين طرحها رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، فجأة، بغرض حسم نقاش داخل حزبه، ولم يتوقع أن يجيبه الجمهور بـ «نعم» للبقاء. استراتيجيته هذه حولت التصويت من أجل الخروج إلى مجمع لاحتجاج الناس ومظالمهم، وحرضهم ساسة شعبيون مثل بوريس جونسون ونايجل فراج لصب جام غضبهم على الاتحاد الأوروبي بوصفه سببا للبطالة والهجرة غير المنظمة، وكذلك على النخب السياسية المؤيدة له والمغتربة عن هموم الناس وهويتهم. وفجأة أصبح المجتمع البريطاني منقسما بين مؤيدين للبقاء ومؤيدين للخروج ويعترف الجمهور في الاستطلاعات بأنه لم يدرك فعلا نتائج تصويته ونتائج الخروج من الاتحاد بشكل عام (بشارة، ص 75- 76).

(2) الإثنوقراطية عموما هي نظام يعمل على تمكين الأمة المهيمنة (غالبا “الجماعة المميزة”) وفرض الإثنية وسيطرتها على الكيان السياسي، والمواطنة هنا ليست قائمة بذاتها بل هي العضوية في جماعة إثنية.

(3) تقدم شرحها في الجزء الأول من هذه المراجعة.

# محاضرة للدكتور عزمي بشارة بعنوان الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية

ضفة ثالثة