ما لا يقبل الصفح.. وما لا يقبل التقادم: الجريمة ومنطق الإرجاء/ رامي أبو شهاب

■ إذ ما نظرنا في حصيلة أحداث العقدين المنصرمين من الألفية الثالثة، أو حتى ما قبل ذلك، فإن ثمة الكثير مما لا يقبل الصفح، أو مما لا يسقط بالتقادم من جرائم تنتمي إلى ما نعتها جاك دريدا بوحشية الشر الجذري، ولا سيما في القطاع العربي، الذي عانى، وما زال يعاني من ضياع الأوطان، والاقتتال الداخلي، والثورات المجهضة، كما الفساد الناشئ بعد رحيل الاستعمار، فضلاً عن تدمير مستقبل أجيال وأجيال، لم يتح لها أن تعيش نمطاً طبيعياً من الحياة، والأهم سقوط مئات الآلاف من الضحايا، في حروب عبثية من أجل سلطة، أو ديكتاتورية ما.

إن ماضينا وذاكرتنا الإنسانية يرزحان تحت وطأة الجريمة، ونعني «الجريمة» التي لا يمكن أن ننعتها بواقعة قانونية فردية، إنما نعني تلك الجريمة التي تتصل بماهية الوجود الإنساني برمته، الذي يتعرض إلى التصفية. إن فعل الوجود يصبح بحد ذاته كابوساً، أو ربما يتحول إلى عبء عليك أن تتخفف منه، وربما عليك أن تعتذر عن وجودك؛ لأنك تعدّ أقل من البشر مقابل الذين ينتمون – حسب اعتقادهم – إلى ما فوق البشر، حسب توصيفات بعض المفكرين.

لا شك في أن التاريخ يحتمل مقولات كثيرة عن فعل التطهير العرقي أو الديني، كما الاضطهاد والقتل المجاني، أو العبثي، فهنالك الكثير من الضحايا الذين ينتظرون القصاص، في حين أن هنالك من ينتظر الصفح – إذا طلب، أو وُجد- ولكن هل يمكن أن يتحقق الصفح؟ وهل يكفي الاعتذار عن جريمة تتعالى عن وصفها الفردي؟ ونعني تلك الجريمة التي تصيب المفهوم الإنساني برمته. فكيف يمكن للإنسان أن يحتمل هذا القدر من البشاعة، في ظل تلاشي ملايين البشر، الذين قتلوا ورحلوا وعذبوا لقرون، من خلال تجارة الرقيق على سبيل المثال، وغيرهم من الملايين الذين سقطوا في حروب لا يعرفون لها سببا! كما ثمة عقود من الاستعمار، الذي دمر أصقاعاً كبيرة من العالم، وما زال يحدث أثره في تلك القطاعات الرازحة تحت حكم ديكتاتوريات، تستهلك الأوطان لمصلحتها الذاتية، في حين أن ثمة أجيالاً فقدت أوطانها ضمن تسلسل توريث الهجرة والشتات، فكيف يمكن تعويض عشرات الملايين من الضحايا، الذين ذهبوا جراء مغامرة فردية لشخص ما! أو كيف يمكن تعويض شعب تعيش أجيال منه وأجيال في اللاوطن؟ هل يكفي أن تعتذر الدول الاستعمارية عما ارتكبته في الحقبة الاستعمارية؟ وهل يمكن أن نصفح عنها؟ وماذا عمن لم يعترف بجريمته من الديكتاتوريات، وأنظمة التمييز العنصري والاحتلال؟

لا ينفك العقل الغربي، ونظامه الخطابي التاريخي عالقين بويلات الحرب العالميتين، بالإضافة إلى المحرقة والإبادة النازية، حيث ما زالت تمكث تلك الأحداث في الذاكرة، لكونها أصابت الوعي الغربي ومنطقه الحداثي، غير أن هذه العقلية عينها، لا تكاد تحفل بقراءة تداعيات ما فعلته العملية الاستعمارية على شعوب العالم الآخر.

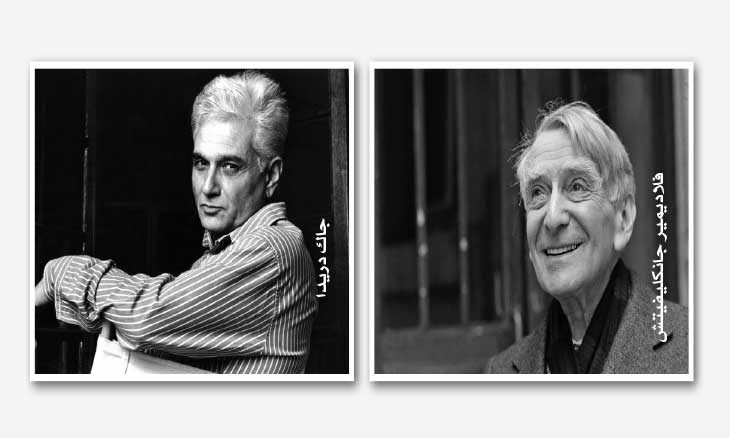

في كتابيّ الفيلسوف الفرنسي فلاديمير جانكليفيتش «الصفح» 1967 و «ما لا يقبل التقادم» 1986 ، نقرأ بحثاً عن مفهوم الصفح، الذي بدا متّسما بالكثير من العنف تجاه قابلية الصفح واستحالته، حيث يطلق نوعاً من التّعميم والمجانسة، التي تطاول الوجود الألماني برمته، كونه المسؤول عن المحرقة، بل إن هذا الفيلسوف ينطلق من وضعية تقطر بالحقد والحسد على من يسألون الصفح، ولا سيما وهم يتمتعون بالوفرة والغنى والصحة. على الرغم من أن الإدانة الكاملة للمحرقة التي تتوافق عليها البشرية جمعاء، غير أن الغرب يتجاهل إلى الآن إسرائيل التي انبثقت، وهي تحتمل قدراً كبيراً من أثر جريمة لا تقل بشاعة، فهل يمكن لملايين المهجرين والشهداء والأجيال، الذين اقتلعوا من أرضهم أن يمارسوا نوعا من الصفح؟ وكيف يمكن أن يتحقق ذلك ما لم تُعاد الحقوق، ويُعترف بالجريمة! إذا كانت البشرية تتوافق على بشاعة المحرقة، فإن نتاج ما قامت به الصهيونية لا يقل بشاعة، كونها تسعى لأن تطوي شعبا بأكمله من التاريخ، وتقضي عليه مادياً وخطابياً عبر نفي وجوده، وتشتيته.

لا شك في أن مصطلحات المغفرة، والغفران، والصفح، والعفو… وغيرها من المترادفات التي شغلت مفكري أوروبا بعيد الحرب العالمية الثانية، ومنهم بول ريكور، بالإضافة إلى الفيلسوف الفرنسي فلاديمير جانكليفيتش، ومن ثم جاك دريدا، الذي يختبر موقف جانكليفيتش من الصفح، عبر محاضرة ألقاها في عدد من الجامعات نشرت في كتاب «الصفح ما لا يقبل الصفح وما لا يقبل التقادم» – منشورات المتوسط 2018 ترجمة مصطفى عارف وعبد الرحيم نور الدين – وفيها يحاول دريدا، أن يختبر هذه الكلمة «الصفح» ضمن متتالية من السياقات التي تحيل الكلمة إلى تموضعها، أو تحركها بين الذات والمخاطب، إذ تتلاشى الدلالة المثبتة عندما تتنازع فعل الاعتذار (عن / إلى/ ممن) هكذا تبدو مقاربات دريدا، أقرب إلى نزعة جدلية ذات طابع إرجائي، وربما عبثي للوهلة الأولى إلا أنه سرعان ما يقيم حواراته حول موضوع الصفح في حضرة قيم التاريخ والمواجهة، التي تنهض على إحالات لمفاهيم متدرجة تقع بين مستويات منها القانوني والأخلاقي والفلسفي، والديني، وهنا يقيم دريدا مقاربة فوق نقدية لما جاء به جانكليفيتش، الذي شن هجوماً على الألمان الذين أنتجوا المحرقة، وهنا ينطلق دريدا من نقد نموذج متطرف نهض به جانكليفيتش، حيث يبدد أي أمل للصفح عن شعب ارتكب جريمة لا تقبل التكفير.

إن مفهوم الصفح مفهوم بيني مراوغ أو لزج، فهو يتراوح بين الضحية والجلاد، فجاك دريدا يراوغ في مجال متحرك، حيث ينقل (الاعتذار أو الصفح) من الجلاد على ما اقترفه، ليكون منوطاً بالضحية، التي يجب عليها أن تبرر وجودها، بمعنى آخر أن تعتذر عن وجودها؛ أي أن يتحول وجود الضحية إلى فائض ينبغي أن تبرره، فالضحية أصبحت مصدر إزعاج وتكدير صفو وجود الآخر. ولعل هذا المفهوم ربما يصيبنا بالغثيان، حيث نختبره (في سياق مختلف) بوصفنا كائنات هامشية، بخاصة عندما نتوجه إلى جهة مسؤولة للمطالبة بما هو حق لنا، حينها ينظر لهنا بوصفنا مسؤولين عند تكدير مزاج (السلطة) وعادة ما تكون ممثلة بفرد ما. إن هذا المنزع كان قائما – تاريخياً – في أوروبا، حيث كان على اليهود أن يبرروا وجودهم، من هنا تبدو السّياقات المعاصرة أقرب إلى التعبير عن الحالة عينها، فثمة على ما يبدو، قدر غير يسير من التبرير الذي على الفلسطيني أن يقوم به، ومن ذلك وجوده على هذه الأرض؛ أي مطلوب أن يعتذر الفلسطيني عن وجوده، أو لمطالبته بأرضه ووجوده. لقد بات هذا الوجود مثار قلق وإزعاج للعالم، أو بات مصدراً من مصادر الاضطراب في العالم، كما أن الوجود الفلسطيني بات مزعجاً لبعض الدول، التي ترى أن وجود الفلسطيني أمسى سبباً لكافة الانهيارات التي تعاني منها دولة ما على كافة المستويات. فهل ينبغي للفلسطيني أن يطلب الصفح عند التعريف عن ذاته في سياق ما، سواء أكان للعدو أو الصديق؟ وهل يجب أن يعتذر عن وجوده؟ هنا تكمن المفارقة التي قرأها دريدا في تحليل معنى الصفح، وقد نقلتها هنا إلى سياق آخر ينسحب على أي عملية قهر يمارسها طرف على طرف آخر.

إن مفهوم الجريمة يتعالى ليتحول إلى محاولة تحديد نسبة الجرمية، التي يجب أن تستوجب الصفح، وفيها نعني تلك الجريمة التي ترتكب في حق البشرية، أو تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم مهما مضى من زمن، غير أن دريدا يرى في أفكار جانكليفيتش جزءاً من مبالغة لا موفقة، فثمة متتاليات من الأجيال التي لا تتحمل مسؤولية من قام بالمحرقة، وبناء عليه، فلا يمكن تحميلها ما لا تحتمل، أو ما لم ترتكبه، في هذا السياق ينبغي أن ننطلق من عدم القدرة على الصفح ـ في السياق المعاصر – لأن الجريمة ما زالت مستمرة، حيث إن وجود مهاجر يهودي على أرض فلسطين يعني أنه ورث الجريمة عن سلفه، الذي سلب بدوره حق أسلاف المهجرين الفلسطينيين الحاليين. إن الآباء (الضحايا والجلادين) قد انتهوا، غير أن الجريمة مستمرة، وهذا ينسحب على كافة نظم الفساد والقهر في العالم العربي التي تورث أجيالاً بعد أجيال القهر والفساد وانعدام الحرية والأمن. هذه السلطات التي تصادر وجودنا الطبيعي، وتنتهك قيم التطور الحتمي لتحقيق حياة أفضل، هي برأيي جرائم لا يمكن أن تتعرض للصفح ما لم تتوقف الجريمة.

لو تساءلنا عن معنى الصفح عما مضى من جرائم لا تقبل التقادم، فإنني أحيله إلى وضع فلسفي أخلاقي، فالضحية غائبة، ولكن هل يمكن الصفح من قبل الأجيال الجديدة، عما وقع في الماضي، وهنا ننتقل إلى العملية الاستعمارية وتداعياتها، بمعنى آخر ما دامت العملية الاستعمارية مستمرة عبر آثارها، فإن الصفح لن يتحقق. وهنا لا يمكن إلا أن نستجيب لمقولة جانكيليفتش بأن الصفح ليس هو النسيان، على الرغم من أن ثمة اشتراطات ينبغي توفرها منها، طلب الصفح أولاً، وبذلك ينبغي التمييز بين الصفح الممنوح والصفح المطلوب، فضلاً عن أن الجريمة عندما تتجاوز الخط الجذري للشر، فإنه لن يكون هنالك من إمكانية للصفح، وهنا نواجه مفاهيم ثنائية قوامها (الصفح: العقاب) بوصفهما منتجين إنسانيين يقفان على مستوى واحد من التفسير الفلسفي، غير أن دريدا في معرض مقاربته، لا يفتأ يتمحور حول الإزاحات اللغوية والفلسفية والتاريخية لمعنى (ما لا يمكن الصفح عنه) في سياق الزمن، وعلاقة الماضي بالفعل، وما لا يمكن تجاوزه تبعاً للفعل وصيغته، إذ يذهب إلى موقف الضحية، ويستخلص بعض نماذج العفو، ومنها العفو الرئاسي أو الملكي، الذي يتجاوز دائما الضحية، التي لا تُستشار في ما يتحقق من عفو، انطلاقاً من مقولة كانط، الذي يرى أن هذا النوع من العفو يعدّ الأكثر انزلاقاً، أو الأكثر مفارقة؛ لأن من يمنح العفو لم ترتكب الجريمة في حقه، وبذلك ينبغي منح امتياز العفو للضحية عينها التي ربما تكون غائبة عن المشهد، وبذلك فإن منظور الإرجاء التفكيكي سوف يبقى قائماً، أو لعله إحالة إلى أن الجريمة ستبقى قائمة تلاحق من ارتكبها.

٭ كاتب أردني فلسطيني

القدس العربي