تناقضات مشاريع الإصلاح الإسلامي مرآة لتناقضات الواقع السياسي العربي/ موريس عايق

اعتمدت مجمل المحاولات الساعية إلى فتح باب الإصلاح الإسلامي على أطروحة مركزية من أجل تفكيك المقولات التي حكمت الكلام الإسلامي، وذلك بمعزل عن تباين الاستراتيجيات التي اعتمدتها هذه المحاولات.

تقول هذه الأطروحة، أن الفرق الإسلامية الأساسية ليست سوى صياغة فقهية وكلامية متأخرة لمواقف سياسية حكمت نشأة هذه التيارات. لا يقتصر هذا على الخوارج والشيعة وحسب، إنما يتعداه إلى الموقف الأشعري والمعتزلي والمواقف الأساسية، التي نشهدها في السياسة الشرعية. جميعها كانت محكومة أساساً بالنزاع السياسي الكامن في أصل نشأتها. بحسب هذه الأطروحة، يقف السياسي خلف الفقهي والكلامي ويفسرهما.

أهمية هذه الأطروحة تنبع من محاكمة ضمنية تعتمدها، ويمكن تلخيصها على الشكل التالي: الكشف عن السياسي الحاكم والناظم للفقهي والكلامي يؤدي إلى الكشف عن الطبيعة التاريخية لهذين الموقفين (الفقهي والكلامي)، بما يسمح بتفكيك الدعوى الإطلاقية والتنزيهية التي تضفيها المؤسسة الدينية الرسمية على مواقفها الكلامية والفقهية باعتبارها الدين نفسه. عندها، تكشف الرؤية الرسمية المعتمدة للإسلام عن نفسها بوصفها قراءة تاريخية كانت محكومة دوماً بمتطلبات النزاع السياسي في زمن محدد، وعليه لا تملك هذه المواقف عصمة خاصة بها أو حق الادعاء بتمثيلها للدين، فهي -في المحصلة- لا تعدو أن تكون مواقف تاريخية.

إن ما يترتب على إظهار تاريخية الفهم الفقهي والكلامي للإسلام الرسمي، هو فتح الباب من جديد للحديث في أصول الفقه والكلام والعقيدة وتقديم أطروحات مغايرة وجديدة بصدد قراءة القرآن نفسه. بعبارة أخرى، إن الكشف عن السياسي الكامن في أصل المواقف الفقهية والكلامية، يسمح بتبيان تاريخية الأخيرة، بما يفتح الباب للنظر مرة أخرى في مسائل الأصول على أساس سياق تاريخي مغاير وحديث.

إعادة الاعتبار للسياسي وإعادة فتح باب الكلام في المسائل الفقهية والكلامية

أعتقد أن هذه الأطروحة المركزية، أي الطبيعة التاريخية للمواقف الفقهية والكلامية وأصلها الماثل في النزاع السياسي، صحيحة. في المقابل أعتقد أن هناك عطباً في مجمل المحاكمة التي تستند إليها هذه الأطروحة، برغم ما يبدو لها من وجاهة أولى. وعليه سأحاول تقديم بعض الإشكاليات التي تواجه هذه المحاكمة الضمنية الناظمة لمجمل مشاريع الإصلاح الديني.

أول الإشكاليات التي تواجه هذه المحاكمة هو الدفع بها إلى نهايتها المنطقية وأخذ نتائجها على محمل الجد، بما يستلزم إعادة الاعتبار للسياسي لدى إعادة فتح باب الكلام في المسائل الفقهية والكلامية.

إذا كان السياسي هو المؤسِس لهذه المواقف، فإن السياسي مرة أخرى هو المدخل لإعادة فتح النقاش فيها وحتى تثبيت مقولات مغايرة لاحقاً. الإصلاح الإسلامي، بحسب هذه المحاكمة، هو شأن سياسي أولاً. وإعادة الاعتبار للسياسي لن تعني الماضي وحده وحسب بل تمتد أيضاً إلى الحاضر.

هنا تواجهنا مشكلة مباشرة وهي رغبة السياسي وخياراته وقدرته على القيام بعبء هذا الأمر. لكن أي نظرة إلى الواقع السياسي الحاكم للعالم العربي كافية لتبين أن مسألة السياسي لدينا مسألة عالقة. فالأنظمة السياسية تعوزها الشرعية، التي تسمح لها بالقيام بخطوات تأسيسية في تأسيس فهم جديد للحيز الديني وتقديم مقاربة جديدة للعقيدة، الشيء الذي يحتاج إلى قدر كبير من الشرعية التي لا تحوزها هذه الأنظمة سلفاً.

“الأنظمة السلطوية الفاشلة يمكن لها أن تكون السياسي الذي يحتاجه الإصلاح الإسلامي”

وفضلا عن ذلك فإن القيام بمثل هذا الشأن يفترض أن هذه الأنظمة تقوم على أيديولوجيات ومشاريع قومية تأسيسية، بينما أنظمتنا ليست وحسب معدومة الأفق والمخيلة، بل ولا يتجاوز أفقها السياسي هدف الحفاظ على نفسها عبر تكريس الانقسامات الاجتماعية واستخدام الهويات مادون الوطنية ضد بعضها البعض، حيث يستخدم النظام العربي العلماني ضد الاسلامي، والإسلامي ضد العلماني ويبتز كلاً منهما، كما لا يتورع عن استخدام الطوائف والقبائل وأية عصبية يطالها ليضعها في مواجهة بعضها البعض، بما يكرس بقائه وسلطته.

أنظمة تعوزها الشرعية والأيديولوجيا والمشروع الوطني، ولا يتعدى اهتمامها الحفاظ على نفسها حتى لو دمرت مجتمعاتها، هي أنظمة لا يمكن لها أن تكون السياسي الذي يحتاجه الإصلاح الإسلامي. إن سلامة هذه المحاكمة الضمنية في خطاب الإصلاح والتجديد تفترض السياسي، غير أن السياسي غير موجود.

هذا يضعنا أمام سؤال أولي لا إجابة لنا عليه، لكن على إجابة هذا السؤال يتعلق مصير مشروع الإصلاح. إن سؤال السياسي يغيب ضمناً عن سؤال الإصلاح، المقدم بوصفه مشروعاً مستقلاً ومنفرداً.

يرافق هذه المحاكمة الضمنية إطار مفترض لسؤال الإصلاح، إطار يجعل من الإصلاح الديني مفتاحاً لحل المشاكل التي نعانيها، الديمقراطية والحداثة والتقدم التاريخي. فهذه جميعها تصبح رهينة بنجاح مشروع الإصلاح الديني. أو بقراءة عكسية، إن جذور كل مشاكلنا – انحطاط أخلاقي وتدهور في منزلة القيم والمعايير التي تحكم السلوك والنظام الاجتماعي – نجدها في المدونة الفقهية والكلامية التراثية التي يعتمدها الإسلام التقليدي.

هذا طرح إشكالي وتعوزه الدقة إن لم يكن خاطئ. فما نواجهه هو حالة فصام بين السلوك الاجتماعي والمعايير التي تحكم هذا السلوك، بدءاً من حالات متطرفة مثل الإرهاب، فلا يشكل الإرهابيون ذوي التعليم الديني التقليدي إلا نسبة ضئيلة من الموصوفين بالإرهاب أو من أصحاب التعليم الديني الذين لم يلتحقوا بمثل هذه الجماعات، وصولاً إلى الأنماط السلوكية العادية التي تبدو متعارضة مع ما تقدمه المدونة الإسلامية التقليدية نفسها من قيم أخلاقية ومعايير سلوكية.

ويتجاهل هذا الطرح حقيقة أن المرجعية الإسلامية لم تكن القوة الاولى والمركزية في تحديد السلوك الاجتماعي والسياسي خلال النصف الأول من القرن العشرين، كما تجلى في التعبئة التي قامت بها الأحزاب والحركات السياسية أو النقابات وحركات تحرر المرأة. على العكس، بدت المرجعية الإسلامية ومؤسساتها التقليدية في حالة تراجع لصالح قيم ومعايير أخرى.

تفترض مشاريع الإصلاح دوراً للمدونة الإسلامية هو أكبر حقيقة من حجمها والدور الذي تدعيه هي لنفسها. من الطبيعي أن تكون مصلحة المؤسسات الإسلامية التقليدية، كما الإسلاميين الحركيين، ادعاء مركزية التقليد الإسلامي وحتى شموليته في كل ما يتعلق بالسلوك الاجتماعي، بما يخدم مصلحتها في النهاية. حيث تقدم المؤسسة نفسها بوصفها الناطقة باسم ثقافة الأمة ونظامها الأخلاقي، كذلك يسعى الإسلاميون لاحتكار الكلام باسم المدونة الإسلامية بما يخدم مشروعهم السياسي.

“فرضية مركزية الإسلام في فهم وتفسير سلوك المجتمعات الإسلامية بعيدة عن الواقع”

وتشارك النظرة الضمنية لدعوات الإصلاح، وربما دونما قصد، الإسلاميين ادعائهم بمركزية الإسلام في فهم وتفسير سلوك المجتمعات الإسلامية، وهو إدعاء يحتاج إلى التدليل عليه برغم قوة حضور المظاهر الخارجية للصحوة الإسلامية.

لكن إن قمنا بفحص أكثر جدية لحضور هذه المدونة في الحياة الاجتماعية بما يخص القيم والمعايير فإننا نلحظ غيابها أكثر من حضورها، بل ونلاحظ وبشكل معاكس فصاماً بين السلوك والقول، بين ما توجبه القيم والأخلاق الإسلامية وواقع الحال من السلوك الفعلي للمجتمعات.

لكن لا يعني هذا أن المدونة الإسلامية ليست ذات أهمية، على العكس هي مهمة تماماً، لكن علينا أن لا نبالغ في أهميتها ومركزيتها في حياة المجتمعات الإسلامية. إن الأهمية المتزايدة للحيز الديني والتراث الديني ورموزه في المجتمعات العربية تصبح أمراً يحتاج للتفسير، وليس الانطلاق منها بوصفها بديهية في ذاتها و لا تحتاج إلى تفسير.

في النهاية، الناس لا يعرفون إلا القليل -أو حتى لا شيء- عن الشافعي وتأصيله للفقه، والشافعي لا يلعب هذا الدور المحوري في تحديد سلوك هؤلاء، وحتى الشافعي كما تقدمه المؤسسة الإسلامية للعامة -عبر الأئمة وخطباء الجوامع- لا يعكس إلا اليسير من الشافعي الأصولي والحاضر في المدونة التراثية، أو ربما لا يشبهه. مما يجعل من العصي الربط بين الشافعي وما نشاهده اليوم من أنماط سلوك وخيارات.

من المعضلات المحيطة أيضاً بمشروع الإصلاح انطلاقه من دوافع نفعية تماماً وغير اعتقادية، بما يحيلنا مرة أخرى إلى مركزية السياسي. إن الدافع للإصلاح الإسلامي هو “سوء حال الأمة” والسعي إلى تحقيق إصلاح اجتماعي، مع الادعاء أن هذا الإصلاح الاجتماعي لن يقيض له النجاح من دون القيام بإصلاح اعتقادي، عندها يُخضع الاعتقادي إلى النفعي. هذا يفتح الباب لعدة معضلات يتحتم على مشروع الإصلاح المطروح على هذه الشاكلة مواجهتها.

إن كان الإسلام هو الناظم لكل سلوك، فإنه من غير الممكن إخضاع الاعتقادي للنفعي. لن يغير أحدهم معتقداته الدينية لأجل أهداف ومصالح دنيوية، إلا إذا لم يكن يحمل معتقداته الدينية على محمل الجد منذ البداية. علينا القول، إنه أمر عقلاني عدم القبول بأي إصلاحات تمس الاعتقادي انطلاقاً من حاجات دنيوية، انطلاقاً من موقف اعتقادي يسلم بوجود الحياة الأبدية بعد الموت.

من الملزم لأي مشروع إصلاح ديني السؤال عن الحاجة الاعتقادية لمثل هذا الإصلاح. وهنا يُطرح السؤال: هل هناك حاجة اعتقادية، وليس نفعية، لمثل هذا الإصلاح، حاجة يعايشها المؤمنون؟ الإصلاح الديني هو إصلاح في التقليد الديني، منخرط تماماً في هذا التقليد من كل جهاته، لجهة منتجي هذا الإصلاح ولجهة جمهور هذا الإصلاح ولجهة الحاجات التي على هذا الإصلاح أن يلبيها. لكن المعضلة التي تواجهنا أن كل المبررات التي تقدم لدعم مشروع الإصلاح تبدو خارجية بالنسبة للتقليد الديني الذي يسعى الإصلاح إلى إصلاحه.

تأسيساً على معضلة الطبيعة الخارجية لمبررات الإصلاح، يلحظ المرء أن الطبيعة الخارجية تمتد إلى الهدف المنشود من الإصلاح. في داخل التقليد الديني المراد إصلاحه، يسعى الإصلاح لإنتاج واقعة معطاة سلفاً وبشكل خارجي، وهي عبارة عن تنويعة إسلامية ما على الحداثة. لا يعني هذا أن الحداثة مناقضة أو مغايرة للتقليد الديني الإسلامي، بل إن الإصلاح ينطلق من نتائج موجودة سلفاً وهو يريد إعادة إنتاجها داخل هذا التراث وبأي طريقة، وهنا يبدو الإصلاح ليس إلا ذريعة لإعادة إنتاج نتائج وخيارات جاهزة وتقيمها برداء تراثي.

هناك حاجة للتمييز بين لحظتين متباينتين. لحظة الإصلاح الديني التي تستدعي العودة إلى الأصل الديني وإحيائه والتمثل به، ولحظة التنوير التي تخضع كل شيء للنقد أمام العقل بوصفه السلطة النهائية. النظر إلى الإصلاح الإسلامي انطلاقاً من هذا التمييز يُظهر أن الإصلاح الإسلامي في جوهره ليس مشروعاً يحمل هماً إصلاحياً، بل مشروع بهم تنويري، وهنا يكمن أس المعضلة التي تواجهها مشاريع الإصلاح الإسلامي.

“دوافع الإصلاح اللوثري في أوروبا كانت دينية بحتة وليست دنيوية”

ما دفع مارتن لوثر للانتفاض والسعي للإصلاح كان اعتقاده الديني، اعتقاده بانحراف الكنيسة وابتعادها عن الخضوع لكلمة الله وعدم السير يحسبها. لم يكن الدافع الذاتي للوثر دنيوي، إصلاح الأمة أو توحيد ألمانيا أو إخضاع الكتاب المقدس للتاريخ.

من المؤكد أن الإصلاح لم يكن لينجح دونما وجود أسباب موضوعية سمحت له بالنجاح، لكن الدافع الذاتي للإصلاح كان العودة إلى الأصل، إلى الكتاب المقدس وإنقاذ العقيدة، ولم يكن دافعاً خارجياً عن الشأن الديني والاعتقادي نفسه.

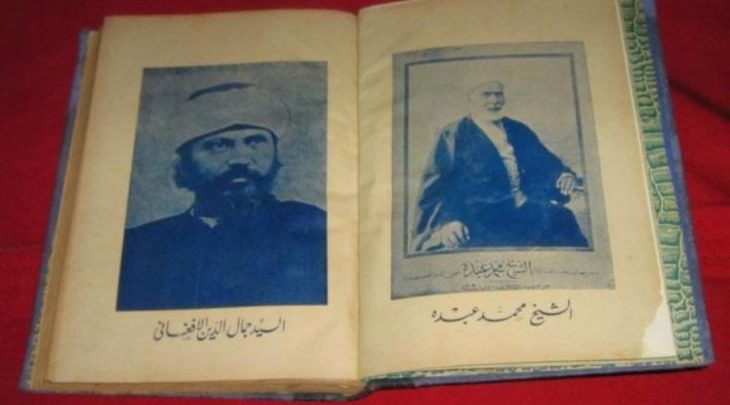

فالإصلاح يضع النص الديني كأساس، نقطة تأسيسية ينطلق منها، وهو ما تعبر عنه تماما مبادئ الإصلاح الخمس: الإيمان وحده، الكتاب المقدس وحده، المسيح وحده، النعمة وحدها، المجد لله وحده. بهذا المعنى لا يبدو الإصلاح كممارسة غريباً على الإسلام، إن لم يكن الإسلام في حالة إصلاح مستمرة. عندها، قد يبدو الشيخ محمد بن عبد الوهاب المقابل الإسلامي للوثر. بالمقابل، ينطلق التنوير من وضعية مغايرة، مطالباً بإخضاع كل شيء للنقد العقلي، بما فيها النصوص الدينية. العقل أولاً.

تتجلى معضلة الإصلاح الإسلامي في أن هدفه هو إخضاع النص الديني للعقل فيما يتعلق بقراءته وتفسيره وتحديد معانيه، وحتى تحديد حدود النص الديني المؤسِس وما يدخل فيه أو يخرج عنه كما في مساءلة حجية الحديث.

لكن من جهة أخرى، وبحكم أن مشروع الإصلاح ليس مشروعاً تنويرياً بل إصلاحياً، تسعى هذه المشاريع لتأسيس حجية العقل على النص الديني نفسه. هنا، ندخل في شكل من أشكال البرهان الدائري (عقل – دين).

تقديم قراءة عقلانية للنص الديني، ولكن الذي يؤسس للعقل وحجيته هو النص الديني نفسه، وهو النص المطلوب تحديد حقيقة محتواه ومقاصده عبر القراءة العقلانية نفسها. لا يعرف الإصلاح وحيداً أو التنوير وحيداً هذه المعضلة كونهما مؤسَسين وبوضوح على مقولة مركزية، العقل أو النص الديني المركزي، بينما تظهر المعضلة كخاصية لمشاريع الإصلاح الإسلامي انطلاقاً من كونها مشاريع تنوير تتدثر بعباءة الإصلاح، فهي تريد تقديم فولتير بعباءة لوثر.

“معضلة الإصلاح الحقيقية تكمن في كيف يمكن القيام بإصلاح ديني انطلاقاً من هموم غير دينية أصلاً؟”

هنا نحتاج للعودة مرة أخرى للسياسي لفهم هذه المعضلة التي تواجهها مشاريع الإصلاح. فالسؤال الذي يحكم كل مشاريع الإصلاح هو سؤال سياسي، سؤال النهضة: لماذا تأخرنا وما السبيل للإمساك بشروط التقدم مرة أخرى؟ بشكل أو بآخر، الجواب على سؤال النهضة هو العقل. علينا استخدام العقل وهذه هي المقدمة التي تحكم كل مشاريع الإصلاح. لكن السؤال، كما الإجابة عليه، خارجي تماماً بالنسبة للعقيدة وغير محكوم بهمومها ومشاغلها، ما هو الاعتقاد الصحيح وشروط الخلاص وهلم جرا. معضلة الإصلاح الحقيقية تكمن في كيف يمكن القيام بإصلاح ديني انطلاقاً من هموم غير دينية أصلاً؟

لكن كي لا نظلم مشروع الإصلاح، علينا الالتفات إلى أن بعد اساسي من أبعاد هذه المعضلة موجود سلفاً في الواقع العربي نفسه، وهو ما يتمثل بمركزية متزايدة للحيز الديني (النص الديني، التقاليد الدينية المؤسسة بدورها للهويات الجماعية) في الاجتماع العربي. فلا يبدو أن هناك إمكانية لإعطاء مجال للعقل دون إعادة موضعة للحيز الديني أو حتى إعادة تعريفه وتحديد حدوده. هنا تظهر إمكانيتان نظريتان:

الأولى أن نفعل هذا من خارج الحيز الديني نفسه، وهو ربما ما بدا ممكناً في منتصف القرن العشرين. لكنه اليوم يظهر وكأنه غير ممكن، انطلاقاً من واقعة بسيطة وهي ضعف القدرات الذاتية لأي حيز غير ديني للقيام بمثل هذا العبء، فلا الدولة ولا الايديولوجيات الحديثة ولا الهويات الاجتماعية الحديثة أو غيرها قادرة على أن تكون رافعة لمشروع قادر على مواجهة هذا التحدي.

الإمكانية الثانية هي إنجاز هذه المهمة من داخل الحيز الديني نفسه عبر إعادة قراءته وتأويله، لكن هذه المحاولة محكومة بمشاكلها الخاصة:

هي ليست منطلقة من خبرات وحاجات الحيز الديني نفسه، لهذا تبقى خارجية ومتعسفة عليه أو تستند إلى براهين دائرية لا يمكن لها الخروج منها.

هي تعيد إنتاج ما تنتقده أصلاً، أي تتوسل الديني في السياسي مرة أخرى، لتكون صورة مقلوبة عن الإسلام السياسي الذي ترغب بالتصدي له. فتعيد اكتشاف العلمانية في الإسلام او الديمقراطية أو الحرية أو العدالة وهلم جرا ، لتعيد تأسيس السياسي على الديني، عبر تقديم قراءة جديدة للديني. قراءة تبقى الأضعف لغربتها عن النموذج التفسيري المكون للتراث الديني نفسه.

تناقضات مشاريع الإصلاح الإسلامي في جوهرها مرآة لتناقضات الواقع السياسي العربي.

حقوق النشر: قنطرة 2018