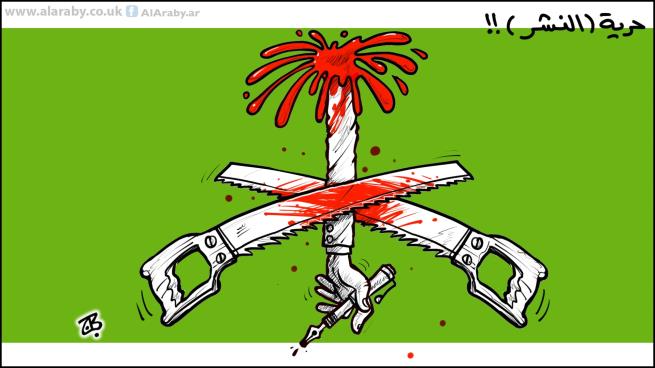

منشار و”كاذبون”/ فاطمة العيساوي

ليس غريبا أن يُقتل صحافي في العالم العربي. قبل السعودي جمال خاشقجي، قتل كثيرون في تغطيات أحداث دموية، أو ثمنا لتعبيرهم عن آراء ناقدة للأنظمة وعصاباتها. في يونيو/ حزيران 2005، قتل الصحافي والكاتب اللبناني، سمير قصير، في تفجير سيارته في بيروت. وكان ناقدا شرسا لنظام الأسد، وهيمنته على الحياة السياسية في لبنان. لم يعد غريبا أيضا أن يُقتل صحافي لممارسة مهنته في أي مكان. لم نعد الاستثناء على القاعدة.

قتل ثلاثة صحافيين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى، في أغسطس/ آب 2018، في حين كانوا يجرون تحقيقا عن نشاطات شركة عسكرية خاصة، لها علاقات بالكرملين، ناشطة في سورية وأوكرانيا. في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، قتلت الصحافية الروسية، آنا بوليتكوفسكايا، في شقتها في موسكو، وكانت قد اشتهرت بتحقيقاتها الناقدة انتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات الروسية في الشيشان، بما فيها عملية اقتحام القوات الروسية مسرحا في موسكو، حيث كان مقاتلون شيشان يحتجزون رهائن، واستخدمت فيها القوات الروسية الغاز السام، ما أدى الى وفاة 129 رهينة. وقبل قتلها، تعرّضت صحافية “نوفويا غازيتا” المستقلة لشتى أنواع المضايقات، من التهديد إلى الاعتقال وحتى التسميم. حصد النزاع السوري، وما قبله، 126 صحافيا بين العامين 1992 و2018، بحسب لجنة حماية الصحافيين، لعل أبرزهم مراسلة “صانداي تايمز” البريطانية، ماري كولفين، التي اختارت أن تدخل الأراضي السورية تهريبا، لتروي معاناة المدنيين السوريين. وقضت في قصف مركز إعلامي في حمص التي كانت تتعرّض لقصف عنيف من قوات النظام في فبراير/ شباط 2012. ورفعت عائلة الصحافية دعوى قضائية ضد النظام السوري، واتهمته بتعمد قتلها. وقتلت الصحافية المالطية، دافني غاليزيا، في تفجير سيارتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في حين كانت تجري تحقيقا عن شبكات فساد، وتعتقد عائلتها أن عملية القتل وراءها عقل مدبر، له علاقة بقوى في الحكومة المالطية.

لم يحمل قتل جمال خاشقجي جديدا في رغبة الأنظمة وعصابات السلطة والفساد في إسكات الأصوات الناقدة، إلا أن فرادة عملية القتل في وحشيتها ووقاحتها فتحت صفحةً مرعبةً جديدة، في استهداف الأصوات الناقدة المؤثرة المقيمة في الخارج. قتل خاشقجي في وضح النهار، في سفارة بلده، في عملية وحشية منظمة بدقة، في استهانة بكل “التقاليد” السالفة في تصفية الأصوات “المزعجة”. لم يُقتل برصاصةٍ طائشة في الشارع، أو في جريمةٍ ملغومةٍ في غرفة معزولة. دخل العالم العربي مرحلة جديدة من القمع، أبوابها مفتوحة على كل السيناريوهات، في حين باتت مساءلة القاتل مجرّد نكتة. بات المجال الافتراضي ساحة المعركة الجديدة، بعدما استهدف بمجموعة من إجراءات القمع، باسم محاربة خطاب الكراهية والتزييف الإعلامي، حيث باتت التغريدات الناقدة على “تويتر”، أو حتى المشاركة في نشر معلوماتٍ، عرضة للعقاب بغراماتٍ أو حتى السجن.

منح خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التحريضي ضد الصحافة فرصةً ذهبية لمزيد من الإجراءات القمعية، في حق الأصوات الناقدة في العالم العربي، بحجة محاربة “الأخبار الكاذبة” التي تتحرّى انتهاكات الأنظمة، أو حتى تقدّم وجهة نظر مختلفة في الأحداث. في مصر، باتت تهمة “نشر أخبار كاذبة” موازيةً لتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” التي طالما استخدمها نظام عبد الفتاح السيسي لاستبعاد المعارضين. باتت أحداث “اختفاء” صحافيين، بعد توقيفهم في مراكز أعمالهم أو بيوتهم أمرا مألوفا، في حين ينشغل السيسي في مراقبة أوزان المصريين التي لم يسبق له أن شهد لها مثيلا.

“الكاذبون” الجدد في عزلة. ضاقت فسحة التعبير، وبات روادها مغامرين بحق. لا تحتاج الأنظمة إلى مدافعين عنها، مع تحول المنابر الإعلامية إلى أسلحة تشهير وتخوين، ونشر أكثر الخرافات بلاهةً في تمجيد الزعيم. في لبنان، شكلت قضية الفنان زياد عيتاني مثالا لقدرة الأجهزة الأمنية على التلاعب بالإعلام، في جنون المنافسة على السبق الصحافي. لم يحصل سابقا أن تحول الإعلام إلى منصة للتشهير بمتهم مدني، يُحاكم أمام قضاء عسكري في قضية تبين لاحقا أنها مفبركة، في حين كان “المخبرون” الإعلاميون يتفننون في توزيع “معلومات” الأجهزة الأمنية. لم يقدّم أحد من “الإعلاميين” المشاركين في همروجة التشهير بحق عيتاني اعتذارا، أو حتى تبريرا للسقطة المهنية.

البيئة الفريدة في تونس، حيث لا يزال بالإمكان الحديث عن انتقال ديموقراطي. قدّم الواقع الجديد للعمل الإعلامي ظروفا معقدة، بات معها عالم ما قبل فتح باب الحريات الإعلامية أكثر أمانا. أضرم الصحافي التونسي، عبد الرزاق الزرقي، النار في جسمه، احتجاجا على سوء ظروف العمل وحالة البؤس والبطالة التي بددت أحلام ثورة الياسمين ووعودها. ليس غريبا أن تكون تونس، حيث الحريات الإعلامية الأعلى في المنطقة، البيئة الأكثر تشكيكا في جدوى هـذه الحريات، بعدما تحول القطاع الإعلامي إلى شبكة فاعلة في شبكات لوبيات المصالح.

وبعد، ماذا نتوقع في الأعوام المقبلة؟ لربما سينقطع “النفس الباقي” في الأيام المقبلة، فلا نعود نتنفس سوى سموم الأبواق الإعلامية. قد تصمت الأصوات الناقدة الباقية، على قلتها، خوفا أو استسلاما. وربما ترتفع نبرتها، بخلاف كل التوقعات، باعتبار أن لا شيء قد تخسره، بعد أن بات الأمان في الغربة وهما.

العربي الجديد