أجزاء من كتاب “عطب الذات..سورية.. ثورة لم تكتمل” / برهان غليون

-1-

سنونو ربيع دمشق

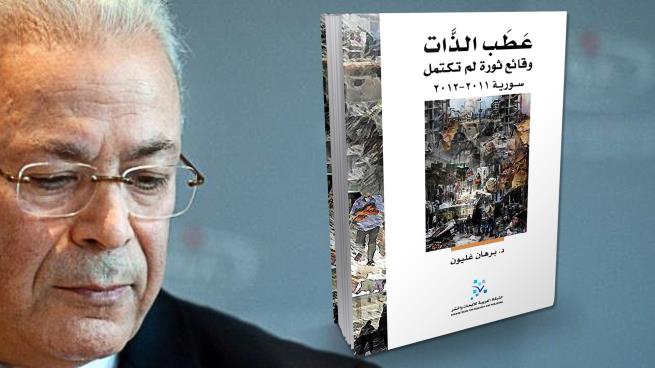

يصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في بيروت بعد أيام، كتاب المفكر والأكاديمي، وأول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، “عطب الذات.. وقائع ثورة لم تكتمل.. سورية 2011 – 2012” في 528 صفحة، ويتضمن إطلالةً على لحظة الثورة السورية، ومقدماتها وجريانها، من خلال شهادة نقدية مباشرة، يطرحها غليون، بشأن الأداء العام لشخصيات وقوى وفاعليات وفصائل، وسياسيين وناشطين ومثقفين في المعارضة السورية.. ينشر “العربي الجديد” أجزاء من الكتاب.

أطلق السوريون ربيع دمشق على ذلك الفصل الجميل الذي أعقب صدور بيان 99، والذي تميّز بانتشار روح أصيلة وحرّة، عند نخبةٍ شعرت بأن ضعف شرعية السلطة الجديدة التي جاءت بانقلابٍ على الدستور المفروض بالقوة أصلاً، يقدّم لها فرصةً نادرةً للضغط على النظام، وإجباره على تعديل سياساته، وتغيير علاقته مع شعبه. واتخذ التعبير عن إرادة التحرّر، والخروج من عباءة النظام الأبوي والأوتوقراطي، القاسي والخانق معاً، صورة الانتشار السريع للمنتديات الفكرية والندوات والمحاضرات واللقاءات بين مثقفي وجمهور المعارضة الذي حوّله العنف إلى ظله، بعد عقودٍ طويلةٍ من الإعدام السياسي في سجونٍ هي أقرب، وأحياناً أسوأ من القبور. وقد اشتعلت أذهان المثقفين ذكاءً، وأظهروا حيويةً نادرة، واستعادت الخطابة التي غابت عن الساحة تماماً مكانها. لقد تحوّلت سورية بأكملها إلى ساحة عامة للنقاش والمداولة وبلورة الأفكار والمقترحات والمطالب والتعبير الحر والجريء والصافي عنها. لم تبقَ بلدة، ولا حي، من دون أن يتنادى مثقفوه لإنشاء منتدى، ودعوة المثقفين إلى إحياء النقاش السياسي فيه. كانت تلك، من دون شك، لحظة ولادة السياسة بعد موتها الطويل في سورية الجديدة، سورية ما بعد الأسد، على الرغم من أنها لا تزال بين براثنه وقيوده. سورية الجديدة كانت مجموعةً من الناشطين المستعدّين للتضحية بأنفسهم، من أجل أن يستعيدوا إنسانيتهم، ويعيدوا معنى الإنسانية لمجتمعهم الذي حرم من الحرية ومعنى القانون والحقوق الإنسانية عقوداً طويلة، تارّة باسم الاشتراكية، وأخرى باسم النضال ضد الامبريالية والصهيونية، وثالثة باسم حماية الشعب من التطرّف والإرهاب.

كانت هذه بالنسبة إليّ فرصة لعودتي إلى سورية بالفعل، وليس بالفكر فحسب، على الرغم من أنني بقيت أتابع دروسي في الجامعة في باريس. أصبحت أعيش بوتيرة الحركة التحرّرية السورية، وأنبض بقلبها. وقد تعرّفت، بمناسبة ربيع دمشق، على جيل جديد من ناشطي السياسة والمثقفين أيضاً، وشاركت في لقاءاتٍ، وأحييت نقاشات في مدن سورية عديدة، وحاورت سوريين نهمين للفهم والمعرفة والحرية والمشاركة بعد موت طويل. لقد أصبحت سورية خلية نقاشٍ سياسيّ واحدة، كما لو أن المجتمع السوري قد وُلد من جديد، أو اكتشف ذاته كمجتمع سياسي، فور موت الأسد الأب الذي أسدل على البلاد غلالة سوداء من اليأس والموت والاستسلام والتسليم بالقدر والقنوط من التغيير.

لم يقتصر ربيع دمشق على المنتديات والندوات الفكرية والسياسية، ولكنه كان مناسبةً لاكتشاف السوريين ثقافة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتكوين الجمعيات ومشاريع الأحزاب، وكسر جدران العزلة الأبدية التي نجح الأسد الأب في فرضها على المجتمع، والنظر خارج الأسوار، وملاقاة العالم الحديث، والتفاعل معه فكرياً وإنسانياً.

وما كان يمكن لمثل هذا الإحياء السياسي السوري أن يمرّ بوجود نظامٍ قام على تأطير الأفراد في كل مناحي وجودهم الفكري والمهني والاجتماعي، وإحصاء أنفاسهم عليهم، نظامٍ فصاميٍّ، يخشى من خياله، ويشك في أي تجمّع، حتى لو تعلق الأمر بجنازةٍ لتشييع ميتٍ إلى قبره. فأعلن، في أقل من شهرين من انطلاقها، وقف جميع النشاطات الفكرية، وإغلاق جميع المنتديات. وكان نائب رئيس الجمهورية، عبد الحليم خدام، قد ألقى، في 25 شباط/ فبراير 2001، من على مدرج جامعة دمشق، محاضرة شنّ فيها هجوماً عنيفاً على ربيع دمشق والديمقراطية، وهدّد فيها بأن النظام لن يسمح بجزأرة سورية، واتهم المنادين بإعادة الحرّيات واحترام القانون، وإزالة المادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن حزب البعث الحاكم هو القائد للدولة والمجتمع، وهو المسؤول عن إنشاء طبقةٍ من الانتهازيين الذين يتنافسون على إرضاء الحاكم الفرد والسلطة الأمنية، ويزحفون بين أقدامها لقاء منافع وامتيازات عيْنية، اتهمهم بأنهم إما أغبياء أو عملاء لإسرائيل والاستعمار الجديد. وبالفعل تم إغلاق جميع المنتديات، باستثناء منتدى جمال الأتاسي الذي كانت تشرف عليه سهير الأتاسي، والمحسوب على تكتل التجمع الوطني الديمقراطي. وكان ذلك، على الأغلب، مكافأةً لرئيس التكتل حسن عبد العظيم الذي عُرِف بموقفه المتردّد تجاه النظام، وتمسكه بوسائل الحوار وحده.

في صيف عام 2001، عدت إلى سورية لقضاء العطلة الصيفية، وتداولت مع العديد من ناشطي ربيع دمشق في ما حصل. ومن بين ما قلته لرياض سيف، رئيس منتدى الحوار الوطني: لقد جبنتُم، وأخطأتم بانصياعكم لقرار النظام إغلاق المنتديات، وكأنه أمر شرعي ومفروغ منه، كان عليكم أن تقاوموا. قال: كانوا سيغلقونها بالقوة على أية حال، ثم إن عبد الحليم خدام وعدني بأنهم في صدد مناقشة قانونٍ جديدٍ، يسمح بترخيص المنتديات. قلت: هل فعلوا؟ قال: لا. قلت: إذاً خدعوكم، لو كنت مكانكم لما نفّذت القرار، وتركتهم يأتون بأنفسهم لإغلاقها، وختمها بالشمع الأحمر، إذا أرادوا، وكلما سنحت الفرصة نعيد افتتاحها لنظهر

إصرارنا على تحقيق أهدافنا، وإلا لن نتقدّم أبداً. لم يفكّر كثيراً، وسألني، كما لو كان ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر لتصحيح خطئه: أنا مستعدٌّ للمخاطرة بإعادة فتح المنتدى، إذا قبلت بأن تلقي أنت أول محاضرة فيه. قلت: أنا مستعد، لكنني سأضطر إلى العودة إلى باريس لاستقبال الطلبة، وتعريفهم بالبرنامج الدراسي في الأسبوع الأول، وأعود في بداية أيلول/ سبتمبر. وهذا ما حصل.

كان المنتدى قد أعلن عن المحاضرة في 5 أيلول/ سبتمبر في الساعة السادسة. مررتُ على رياض في مكتبه القريب من فندق سميراميس، وذهبنا معاً إلى المنتدى الذي كان يعقد جلساته في منزله في ضاحية صحنايا. وصلنا حوالي الساعة السابعة، وكان الجمهور في كل مكان، في الحديقة الخارجية، وعلى الدرج، وفي القاعة الرئيسية وشرفاتها، كما في خلية نحل. شققنا طريقنا بصعوبة، لنصل إلى المنصّة داخل القاعة الكبيرة، وقلت لرياض: أعتقد أن بإمكاننا أن نبدأ منذ الآن، ولا حاجة لانتظار نصف ساعة إضافية. وعلى كل حال لم يعد هناك أماكن للقادمين الجدد. قدّمني رياض، ثم أخذت الكلمة. وقبل أن أبدأ، خرج من بين جمهور الحاضرين شابٌّ أشار إلى حقيبة صغيرة يحملها، قائلاً: تكلم كما تشاء دكتور، ولا تخشَ شيئاً، لقد أتينا إلى هنا، ومعنا ثياب السجن.

كانت هذه المداخلة السريعة كافيةً لإشعال حماس المشاركين الكثر، بمقدار ما عكست الروح المعنوية، وإرادة العمل والكفاح التي بدأت تنتشر في أوساط النخبة الشابة المعارضة الجديدة. وكان الحضور يعرفون أن إعادة فتح منتدى الحوار الوطني تشكّل، بحد ذاتها، تحدّياً فعلياً للنظام، ويعرفون ثمن ذلك التحدّي، وعلى استعدادٍ لدفعه عند اللزوم. وربما كانت تلك الندوة أحد إرهاصات الثورة القادمة لما شهدته من توتّر عالٍ، وما عكسته من صراعٍ عنيفٍ متنامٍ بين رجال السلطة، ممثلين بعناصر أجهزة الأمن الذين حشدوا كل قوتهم لتفجير اللقاء، والناشطين المتحمسّين الذين بدوا كأنهم اكتشفوا طريقهم، طريق الخروج من الصمت، ورفض الاستكانة، وقبول التحدّي والمقاومة. كان اللقاء تجسيداً لإحدى لحظات الحقيقة التي يتجلى فيها الصراع عارياً، ومن دون أي مجالٍ للتسوية أو المساومة من طرفٍ أو آخر.

كان رجال الأمن الذين احتلوا مسبقاً الصفوف الأمامية، وأعتقد أن عددهم لم يقل عن خمسين نفراً، لا يتركون فرصةً لتوتير الجو، والدفع نحو العنف إلّا انتهزوها، لتبرير إغلاق المنتدى الذي يعني نجاح كسر إرادة الحظر التي فرضها النظام. وكما كانت تقتضيه من هدوءٍ وصبر ومصانعة مراوغة وحشٍ بدائي، وجدت نفسي، في إحدى اللحظات العصيبة، أتوجه إليهم قائلاً: لا تثوروا جميعكم دفعة واحدة أمام أي فكرةٍ لا تروقكم، لأنكم تكشفون في ذلك للناس عن هويتكم، وتظهرون كما لو كنتم فعلاً تابعين للأجهزة الأمنية. من مصلحتكم أن تتدخلوا فرداً فرداً. زعزعت هذه الجملة استقرارَهم، بمقدار ما عرّت خطتهم، فليس لحضورهم وظيفة أخرى سوى تخريب اللقاء، وليس لدى أي فردٍ منهم ما يمكن أن يقدّمه للتدخل في النقاش. ومع ذلك، كاد الاقتتال يندلع أكثر من مرة بين رجال الأمن، المحتشدين في الصفوف الأمامية من حول مائدة النقاش، وبعض الناشطين المتحمسين الذين لم يوفروا عليهم استفزازهم. وكان علي أنا شخصياً أن أبذل جهوداً كبيرة مستمرة، إلى جانب قيادة النقاش، لضبط الوضع والتهدئة، ساعدني عليه فرادة اللحظة والاحترام والنفوذ المعنوي الذي فرضه موقفي على الجميع.

كان عنوان محاضرتي “مستقبل الإصلاح والتغيير الديمقراطي في سورية، نحو عقد وطني جديد”، والتي جاءت في ما يشبه محاولةً لبلورة أجندةٍ للعمل الديمقراطي السوري للسنوات القادمة (النص الكامل للمحاضرة في موقعي الرسميhttp://burhanghalioun.net) وما إن انتهيت، حتى بدأت المناقشات التي كانت، في معظمها، على شكل مواقف وانتقادات للنظام، وتأكيد التصميم على التحدي والمقاومة. وحاولت، في مداخلتي الختامية، الرد على الاسئلة والتساؤلات حول المستقبل، وبلورة خلاصات ومنهج العمل لمتابعة المسيرة الديمقراطية. كانت من دون شك ندوةً يؤرَّخ لها، تمثل لحظة قوية، وربما لحظة الذروة في مسار ندوات ربيع دمشق ومحاضراته الفكرية السياسية، وفي الوقت نفسه خاتمتها الدرامية. وقد دام اللقاء خمس ساعاتٍ متواصلة، ولم يخرج الجمهور من القاعة إلا بسبب مواعيد الحافلات وانقطاع المواصلات العمومية التي تتوقف عادةً في مثل هذه الساعة.

رفع الحشد الذي حصل بمناسبة المحاضرة، وقُدّر بأكثر من سبعمئة شخص، من معارضة النظام، معنويات قادة المنتدى والناشطين جميعاً، بشكلٍ لم ترَه البلاد منذ عقود. وقد عبّرت النقاشات التي استمرت بعد الثانية عشرة ليلاً حتى الصباح، على نطاقٍ ضيّقٍ جمع مجلس إدارة المنتدى وبعض الشخصيات المقرّبة، عبّرت عن الحماس الذي أثاره اكتشاف جمهور المعارضة قوته وامتحانه إرادته، والآمال التي انتعشت بمتابعة المسيرة، والتخطيط لخطوات أخرى، لكسب معركة فرض المعارضة الديمقراطية نفسها، والاعتراف بشرعية وجودها. وقد شعرتُ أن من واجبي أن أنبه أولئك الذين أخذهم الحماس، وتناولوا مسؤولين بأسمائهم بكلمات نابية، إلى أن يخفّفوا من غلوائهم، ويضبطوا مفرداتهم، حتى لا يثيروا غضب خصومهم، وحتى يبقى لدينا هامش الاستمرار في بناء حركةٍ ديمقراطيةٍ قويةٍ تدريجيا. وما كان لدي شك أننا كنا تحت تنصّت الأجهزة، وقد وصل إلي، فيما بعد، أن كبار المسؤولين السياسيين كانوا يتابعون نقاشاتنا مباشرة، وأن ما حصل في تلك الليلة ما كان يمكن أن يمر من دون رد فعل قوي من السلطة.

ما كاد المشاركون في الاجتماع الأخير يغادرون ضاحية صحنايا إلى منازلهم، حتى كان رجال الأمن في استقبالهم، فمنذ الصباح الباكر، أُلقي القبض على بعض أعضاء مجلس إدارة المنتدى، ومنهم النائب رياض سيف، وأودعوا السجن. واستُكملت الاعتقالات في اليوم التالي. وأُلحقت بالجميع تهمٌ معهودة وجاهزة حول “وهن نفسية الأمة” و”إثارة الشغب” و”تغيير الدستور بالقوة”. وتلقّت الأغلبية منهم أحكاماً بالسجن خمس سنوات، ومُيّز الاقتصادي عارف دليلة بمضاعفة المدة، من دون تفسيرٍ سوى الانتقام منه لأصوله المذهبية. وتوسّعت حملة الاعتقالات، لتشمل ناشطين وشباناً شاركوا في المنتديات، أو في محاولات إنشاء أو إحياء الجمعيات الحقوقية أو المجتمع المدني.

لم تنجح العقوبات القاسية وغير المبرّرة، ولهذا السبب بالذات، في أن تخمد نار المعارضة الناشئة ضد حكم أجهزة القمع التي وصفها أنطون مقدسي عن حقٍّ بأنها “ديكتاتورية من دون ديكتاتور”، لما كان يسم رئيسها من ضعف سياسي، وافتقار إلى الحنكة والصدقية، حتى أطلق السوريون عليه نكتةً تقول إن أفضل هدية يمكن تقديمها له هي المصّاصات الولادية.

لم يثنِ تكشير النظام عن أنيابه، وقمعه ناشطي المنتديات والمجتمع المدني، الجمهورَ السياسي الجديد الذي استعاد حيويته بعد موت طويل عن مشروعه، وتنظيم اللقاءات مع المثقفين، ولكن بصورة أكثر سرّية. وكنت مصرّاً على أن لا أخذل الناشطين، ولا أنقطع عن زياراتي لسورية، للمشاركة في إحياء بعض هذه الندوات التي كانت الدعوة إليها تتم بالإخطار المباشر

والشخصي، وقبل وقت قصير من انعقادها. ولا أنسى ذلك اللقاء الذي جمعني، في إحدى زياراتي، في شقة صغيرة في مدينة السلمية في وسط البلاد، حيث رأيت المشاركين يدخلون كالحرامية، واحداً بعد الآخر، حتى لا يُلفتوا نظر الشرطة السرّية المزروعة في كل مكان. ولعلني لا أبالغ إذا قلت إنه ربما كان هناك أكثر من مئة شخص في أقل من أربعين متراً مربعاً موزّعين على ثلاث غرف، يطل منها بعضهم برؤوسهم من فترة إلى أخرى، ليشاهدوا المحاضر، ويسمعوا بشكل أفضل.

أيّ شجاعةٍ ورباطة جأش تدفع هؤلاء الشباب إلى المغامرة بالمشاركة في ندوة سرّية، يمكن أن تكلفهم سنواتٍ طويلةً في سجن أقسى من سجون الاحتلال، أيّ أبطال كانوا. في تلك اللحظات المأساوية الأولى لمسيرة الحرية السورية، تملّكني الحزن والضيق لرؤيتهم يصارعون تنين الطغيان بصدورهم العارية، وشعرت بالألم إزاء هذا المصير البائس الذي يضطر فيه شعبٌ كاملٌ إلى القبول بهذه الشروط القاسية، ليتعرّف على نفسه، ويتداول في مسائل مستقبله الغامض، بينما تظل قاعات المراكز الثقافية، ومدرجات الجامعات، مغلقة، إلا على نخبةٍ بيرقراطيةٍ تحولت إلى جثةٍ هامدة، لم يعد لديها أي خطاب، إنما تقتصر مهمتها على حرمان الآخرين، أي الشعب، منه وتحريمه، وإجبار الجمهور على الصمت والطاعة. ولا أدري إذا كنتُ قد نجحت في إخفاء دمعةٍ تغلبتْ عليَّ، وأنا أَعِدهم بأن هذا لا ينبغي أن يستمر.

حصل الأمر نفسه في حلب، حيث نظّم الشباب لقاءً لم يعلنوا لأحد من المدعوين عن مكانه إلا قبل ساعةٍ من بدئه، حتى لا تخبر به أجهزة الأمن التي اعتادت أن تقطع الطريق على أي مكانٍ تعلم أنه سيشهد لقاءً من أي نوع. اقتادني شبّان إلى هناك، وكان المنزل العربي الواسع حاشداً بالناس، حتى امتلأت الأسطح نفسها بالمشاركين. وقد نجحت المفاجأة بالفعل. وكان هذا الكفاح المرير من أجل تمرير ندوةٍ أو لقاءٍ، على الرغم من إرادة الأجهزة الأمنية، يوّلد شعوراً عميقاً بالإنجاز والقوة وسعادةً لا تقارن. وفي صيفٍ تالٍ، بعد أن بدأت أجهزة الأمن تعرف أن زياراتي للبلاد لا تخلو من مشاريع لقاءاتٍ من النوع نفسه، اتصل بي رئيس فرع المخابرات العسكرية مباشرة، وطلب مني أن أعلّق اللقاء الجديد الذي كان مقرّراً في حلب. قال: أريد أن أعلمك أن هذا اللقاء ممنوع، وينبغي إلغاؤه. قلت: أنا لا أستطيع أن ألغي لقاءً وافقت عليه بمحض إرادتي. قال: سوف نمنعه بالقوة. قلت: في هذه الحالة تحمل مسؤوليتك، والغِ اللقاء بقرار رسمي، ولا تطلب مني إلغاءه. قال: أنا أتحمّل مسؤوليتي، وسوف أُعلم أصحاب الدعوة بالقرار. فكّرت أنني كان من الممكن أن أصر على عقد اللقاء، ولكني وجدت أن إظهار التحدّي لمنظومة أمنية متوحشة سوف يحرمني من العودة إلى البلاد، ومن التواصل مع ناشطي الداخل، ودعم الحركة الديمقراطية التي انطلقت على الرغم من قساوة الاعتقالات وشدة القمع.

كانت علاقة أجهزة الأمن بي، وتعاملها مع زياراتي للبلاد، قد تغيّرت كثيراً بعد محاضرة الخامس من أيلول/ سبتمبر في منتدى الحوار الوطني، فخلال السنوات الخمس التي سبقت ربيع دمشق، وكانت سنوات موت سياسي موازٍ لمرض/ موت الأسد، لم تحاول الأجهزة الأمنية الضغط عليّ، أو إيذائي، سواء أكان ذلك مراعاةً لمكانتي العلمية، أو لموقعي مثقفا عربيا معروفا، أو لإقامتي في أوروبا وعلاقتي مع الوسط العلمي الدولي، أو ربما لاعتقادها بأن أستاذاً يعمل في السوربون لا يمكن إلا أن يكون تحت الحماية الدبلوماسية الفرنسية. وكان هذا يعطيني هامشاً كبيراً من الحرية في الكلام، والجرأة على انتقاد مواقف الأجهزة نفسها، لم تتوفر، على الأغلب، لغيري، وكنت مصرّاً على الاستفادة منها حتى النهاية. لكن الأمر اختلف تماماً بعد لقاء صحنايا في منتدى رياض سيف، وكان أول مظاهر التغيير إسقاط وضعي “خارجيتي”، ومعاملتي على أنني من الداخل، بإصدار قرارٍ يقضي بمنعي من المغادرة إلا بإذنٍ من الأجهزة المختصة.

في أول عودة لي إلى دمشق، بعد محاضرتي عن “مستقبل الإصلاح والتغيير في سورية”، أرسلني مراقب الجوازات إلى “غرفة المحفوظات”، أي مكتب الأمن، وهناك سُلِّمت لي رسالة مختومة كُتِب عليها رقم 253 على ما أذكر، وطُلب مني مراجعة “الفرع”. سألت الضابط عن العنوان، قال: اسأل أنت عنه في الخارج. قلت: من؟ قال: أي شخص. قلت: تريدونني أن أراجع فرعاً أمنياً وترفضون إعطائي عنوانه؟ سمعني، والغضب بادٍ على وجهي، ضابطٌ رفيع، فاقترب مني وقال: لا تشغل فكرك، أي سائق تكسي يقودك إلى هناك.

وبالفعل، لم يمضِ يومان على وصولي، حتى ركبت أول سيارة أجرة مرّت بجانبي، وسألت السائق إذا ما كان يعرف عنوان الفرع 253، فقال: تفضل. وصعدت. قلت مازحاً: أتمنى أن تتلقوا ثمناً لسوقكم الناس إلى المخابرات، وأن لا تؤدّوا هذه الخدمة مجاناً على الأقل. جفل في البداية من سؤالي، ولم ينطق بكلمة. طمأنته بأنني زائرٌ أقيم في المهجر، ولست في وارد توريطه. قال: هكذا هي الحياة هنا. لم يسألني من أين أتيت، ولكنه بعد دقائق اطمأن على الأغلب إلى أنني لست من سكان البلاد، لأنه لا أحد يمزح هنا بمثل هذه الأمور. غيّرت الموضوع، وأكملنا حديثنا حول أمور ثانوية. وعندما وصلنا مددت يدي لأنقده حقه، قال: لن آخذ منك قرشاً، اذهب فرّج الله عنك. قلت: كيف؟ قال: لا أريد منك مالاً، اتركه معك ربما تحتاجه. ودعا لي أن يفكّ الله أسري. قلت: أنا لست مهدداً ولا خطر علي. قال: لن آخذ منك قرشاً، فرّج الله عنك. وأصر. ولم أشأ أن أجرح مشاعره وتعاطفه الإنساني النبيل معي، وأقلّل من قيمة لفتته ونبلها، فودّعته وقلت لا تخف سأخرج بإذن الله. كان يعتقد أنني ذاهبٌ إلى حتفي، كعشرات الشباب والرجال الذين اقتادهم إلى الفرع، وربما من أقاربه وأهل بيته، ولم يخرجوا بعدها أبداً.

منذ عام 2002، أصبحت تحت المراقبة الأمنية المستمرة والمباشرة. وكان ملفي قد أحيل إلى جهاز فرع فلسطين الذي عُرِف بأنه الأكثر دمويةً من أي فرع مخابرات آخر، يملك سجوناً وغرف تعذيبٍ في مقره نفسه. وفرع فلسطين هو فرع الانتقام والتأديب والتغييب النهائي. تخصّص في التنكيل بالمناضلين الفلسطينيين الذين حاول الأسد الأب أن يثير ضدهم نقمة الشارع السوري، ثم حاول أن يجنّدهم وقضيتهم في جيشه وأجهزته، ودخل من أجل ذلك في حربٍ مع ياسر عرفات، لأنه (عرفات) أراد أن يحتفظ باستقلال قراره، ولم يتراجع عن ذلك، فطرده من دمشق، في سابقةٍ لم تحصل في أي مكان في العالم.

هكذا استعدت “سوريّتي”، وصرت مضطراً لمراجعة الأمن العسكري في الدخول إلى سورية والخروج منها، كما هي حال أي سوري، لكن هذا كان يعني، بالنسبة إلي، أنا المقيم خارج البلاد، القبول بالتهديد الدائم بأن أُمنع من الخروج في أي مرةٍ يريدون ابتزازي، والضغط علي. وهذا ما حصل مراتٍ عديدة، عندما كنت أضطر إلى العودة من المطار، في طريقي إلى باريس، لمراجعة المخابرات، والحصول على إذن الخروج (لا مانع من المغادرة)، بعد أن أكون قد فقدت رحلتي، وسمعتُ من ضابط الأمن بعض الشتائم على مسؤول أمن المطار “الذي أساء فهم البرقية، أو ادّعى أنه لم يتلقَّ إذناً بالسماح لي بالخروج”. وفي إحدى المرات، بعد أن قدم لي رئيس الفرع كالعادة القهوة، وحدثني عن إنجازات النظام، وأظهر الكثير من الاحترام، طلبت منه رقم برقية أو إذن الخروج، كالعادة أيضاً، قال: قرّر “المعلم” أنه لا يجوز أن تستمر معاملة برهان غليون بهذه الطريقة، وطلب إلغاء أي إجراءٍ ضدك، وبإمكانك منذ الآن الخروج والدخول متى تشاء. قلت: أنا شاكر لك وللمعلم، لكن سأغادر غداً وربما لن يصل القرار الجديد بالسرعة الكافية إلى ضابط أمن المطار، وأرجو أن تعطيني صورة عن القرار أرجع إليه إذا حصل ذلك. قال: لم تعد بحاجة إلى ذلك، وأنا سأُبرق الآن إلى ضابط المطار.في اليوم التالي، قدّمت جواز سفري كالعادة لضابط العبور الذي طلب مني من جديد مراجعة مكتب المحفوظات، لأن علي مراجعة الأمن. قلت إنني راجعتُه، وذكرت له ما حصل بالأمس. قال: من غير الممكن ذلك، لأن برقية منع المغادرة وصلت هذا المساء، في التاسعة. وكانت الساعة حوالي الثانية عشرة. ففهمت أنه فخ. قلت: هل يمكنني مقابلة مسؤول أمن المطار؟ قال: انتظرني هنا. وذهب ثم عاد بعد دقائق، مشيراً إليّ أين علي الذهاب.

دخلت مكتب رئيس أمن المطار، وكنت برفقة ابنتي في السادسة من عمرها، وكانت القاعة مزدحمةً بكبار الضباط الذين يجلسون على كنباتٍ ينتظرون، على الأغلب، دورهم للتدخل والوساطة. سألني المقدّم المسؤول، الذي كان أصغرهم سناً: ما المشكلة؟ ذكرت له ما رويت للتو بالتفصيل، وأعطيته اسم رئيس الفرع الذي أخبرني بالقرار الجديد، ورقم هاتفه، للتأكيد على صحة روايتي. قال: انتظر. وبعد قليل، حاول الاتصال بالفرع المذكور، فلم يجد أي ضابط مناوب هناك. سأل الحارس الذي رد على الهاتف إذا ما كان بإمكانه أن يُخرج ملفي الأصلي في الفرع، ويقرأ له ما جاء فيه. فأجاب بالنفي. صرخ المقدّم بالحارس: كيف لا يوجد أي ضابط مناوب في الفرع؟ وعلق السماعة، ثم نادى مساعده في أرشيف المكتب، وطلب منه أن يأتي له بملفي في أمن المطار. بعد قراءته، طلب مني أن أجلس، وناداني باسم دكتور. ففهمت أنه عرف بعض المعلومات الإضافية عني. بدا حائراً، فخطر لي أن أطمئنه. فتشجعت وقلت له: إنني مغتربٌ مقيم خارج سورية، وأستاذ في الجامعة الفرنسية، وكاتبٌ معروف لدي مؤلفات عديدة، و”يمكنك أن تثق بأنني لم أقتل قتيلاً، ولا سرقت أموال الدولة، وليس علي أي جرم. ربما كتب أحدٌ تقريراً ضدي، كما يحصل كثيراً في بلادنا”.

في تلك الأثناء، بدأت ابنتي الصغيرة تجهش بالبكاء، خوفاً من أن لا تستطيع السفر ورؤية أمها، ولم يكن قد بقي لإقلاع الطائرة إلا أقل من ساعة. فكّر المقدم ملياً، ثم نادى مساعده وطلب منه أن يحضر ورقة بيضاء أملى عليه أمام الجميع بصوت عالٍ: أنا المقدّم مسؤول أمن المطار أجزت على مسؤوليتي السماح للمواطن برهان غليون بالخروج، والالتحاق بمقر عمله. ووقّع عليها وسلمني الجواز وقال: تستطيع أن تسافر الآن. كدت لا أصدق عينيَّ، نهضت واقفاً يغلبني الانفعال، وقلت: اسمح لي أن أحييك، وأحيي فيك روح المواطنة الحقّة، أمثالك هم من يُعتمد عليهم لإصلاح البلاد وتقدّمها.

كانت هذه من القصص والأحداث التي حفرت في ذاكرتي، لأن ما قام به الضابط كان من الأعمال النادرة، بل المستحيلة في نظام الأسد، لما انطوى عليه من روح النخوة والشهامة معاً، وقد تركت أثراً عميقاً عندي، وبعثت فيَّ الأمل بأنه لا يزال هناك رجالٌ أحرار قادرون، على الرغم من كل شيء، على القيام بعمل بطولي. وكان عملاً بطولياً بالمعني الحرفي للكلمة في معايير النظام الأمني السائدة في ذلك الوقت. وعندما رويت القصة لصديقٍ كان من أنصار النظام قبل أن ينفصل عنه، قال لي: لقد حكم هذا الضابط من دون أن يدري على نفسه بالموت، لن ترَه بعد الآن أبداً.

وكم من مرةٍ أُجبرت على الانتظار في مطار دمشق حتى الفجر، فقط في انتظار أن يتكرّم “مكتب المحفوظات”، ويناولني الرسالة التي تذكّرني بـ”فريضة” التوجه إلى فرع الأمن في دمشق. ولكن مقابل ذلك، كنت أعرف أنني كنت أحظى، بالمقارنة مع جميع المعارضين الآخرين، بمعاملةٍ خاصة؛ فقد كانت التحقيقات معي تأخذ طابعاً ودّياً، حتى لو أنها لا تحيد عن توجيه التهديدات المبطنة والتحذيرات، لكن من دون أي عنفٍ ظاهر، ولا تشبه أبداً التحقيقات المعهودة في فروع الأمن السورية. وكانت جميعُها تجري مع رئيس الفرع، وتتسم بكثير من الاحترام الظاهر. كان من الواضح أنهم لا يريدون اعتقالي، لموقعي الأكاديمي في فرنسا، لكنهم كانوا يريدون وضعي تحت التهديد والضغط الدائم، حتى أكفّ، من تلقاء نفسي، عن زيارة دمشق، عاصمة مملكتهم/ مزرعتهم الخاصة.

-2-

رياض الترك وآخرون

يصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في بيروت بعد أيام، كتاب المفكر والأكاديمي، وأول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، “عطب الذات.. وقائع ثورة لم تكتمل.. سورية 2011 – 2012” في 528 صفحة، ويتضمن إطلالةً على لحظة الثورة السورية، ومقدماتها وجريانها، من خلال شهادة نقدية مباشرة، يطرحها غليون، بشأن الأداء العام لشخصيات وقوى وفاعليات وفصائل، وسياسيين وناشطين ومثقفين في المعارضة السورية.. ينشر “العربي الجديد” أجزاء من الكتاب.

على الرغم من كل ما حصل، وكان قاسياً، بشكل خاص، على ناشطي ربيع دمشق، المسجونين والملاحقين، كان يخامرني دائماً الشعور بأننا نجحنا في إشعال شمعة، وثني ذراع النظام، وفرض المعارضة العلنية أمرا واقعا، حتى مع استمرار الاعتقالات. وكنت حريصاً على ألّا أقطع زياراتي لدمشق، وألّا أتخلى عن متابعة النشاط الفكري والسياسي، إلى جانب المعارضة الوليدة، المكوّنة أساساً من مثقفين وأطباء ومهندسين وطلبة متميّزين، ومتحمسين للعمل، ومستعدين للتضحية، كما لم يحصل أن رأيت ذلك من قبل. وكنت لا أوفر فرصةً تسمح لي بالمساهمة في تعزيز حضور المعارضة، وتأكيد وجودها. وفي هذا السياق، قبلت المشاركة في كتاب للحوار الوطني حول راهنية الديمقراطية، حدثني عنه شاب خرج حديثاً من السجن، وأراد أن يبدأ به تأسيس دار نشر جديدة سماها “بترا” (أصبح صاحب دار النشر لؤي حسين، بعد الثورة، رئيساً لفريقٍ وقف بين النظام والمعارضة أطلق عليه اسم “تيار بناء الدولة”). وكي أستفيد من المبادرة، وأوسّع نطاق تأثيرها، اتفقت معه على أن أتوسّع في مساهمتي في الحوار، لتطال موضوعات أشمل، وتصدر في كتاب مستقل. وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 2003 بعنوان “الاختيار الديمقراطي في سورية”. وقد طرحت فيه المسائل الخلافية التي تعوق التوصل إلى تفاهمٍ بين الناشطين السوريين، ومن بينها وضع اليسار والعلمانية والأصولية الإسلامية والطائفية والأقليات والمواطنة والدولة الديمقراطية والعقد الوطني والمصالحة الوطنية والمواطنة.

كنت أعتقد أن المهمة الرئيسية التي كان علينا، نحن المثقفين، إنجازها في معركة التحرّر والتحول السياسي التي أصبحت حتميةً، تشجيع الأحزاب والقوى السياسية والناشطين على الخروج من السرية، وفرض فكرة وجود معارضة على النظام، ومساعدتهم على تجاوز خلافاتهم، وتذليل العقبات التي تحول دون تشكيل قطبٍ ديمقراطيٍّ، يضم الجميع. وانصب جهدي الرئيسي على التقريب بين أبرز شخصيتين، كان لهما التأثير الأكبر على مصير المعارضة، أو بالأحرى على انقسامها، بعد جمال الأتاسي الذي قاد المعارضة السورية حتى وفاته، في إطار التجمع الوطني الديمقراطي، خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، بينما كان رياض الترك لا يزال نزيل السجون. (كان جمال الأتاسي 1922 – 2000، أبرز شخصيات المعارضة في السبعينيات، من المؤسسين الأوائل، مع ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، لحزب البعث العربي الاشتراكي. تحول إلى الناصرية بعد الوحدة السورية المصرية، وأصبح أحد أهم قادتها. طبيب نفسي ومفكر حاول المشاركة في الجبهة التقدمية التي شكلها الأسد الأب بعد استلامه السلطة، أملاً بتدشين حقبة من التعددية السياسية، لكنه سرعان ما انسحب منها بعد أن رفض الأسد تغيير المادة 8 من الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، وبقي حتى وفاته زعيماً للمعارضة. وقد حل حسن عبد العظيم محله في قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي الناصري، وكذلك في قيادة التجمع الوطني التقدمي الذي ضم معظم تشكيلات المعارضة اليسارية والليبرالية السورية في ذلك الوقت. واتخذ رياض الترك الموقف ذاته من جبهة الأسد التقدّمية، واضطر نتيجة ذلك إلى الدخول في السرية، إلى أن اعتُقل عام 1981 وبقي في السجن حتى عام 1998، قبل أن يعاد اعتقاله في عهد الأسد الابن عام 2001 ليخرج بعفو خاص أواخر عام 2002).

كان رياض الترك ابن مدينة حمص، وقائد الانشقاق الشهير والجريء في السبعينيات من القرن الماضي داخل الحزب الشيوعي السوري، المقرّب من الاتحاد السوفياتي، ضد زعيمه التاريخي، خالد بكداش، كان صاحب شخصية فريدة، تجمع بين التواضع والبساطة الشعبية والصلابة السياسية إلى حد التصلب. وكان رجل مبادئ، أفنى حياته في سبيل قضيته، وتبنّى، بعد خروجه من السجن الطويل، على الرغم من شيوعيته، قضية الديمقراطية، أو بالأحرى أطروحة إسقاط النظام الطاغية بأي ثمن. وكان، عدا عن ذلك، رجلاً شجاعاً لا يخشى شيئاً، ولا يهاب المغامرة، يعيش جل وقته تحت الأرض، لكنه لا يخاف التحليق في الفضاءات الشاهقة، جاهزاً دائماً للعراك، والسير على حافّة الهاوية. رجل راديكالي في دمه، وعدو لا يضاهى لنظام الأسد الذي أودعه الزنزانة المنفردة سنواتٍ طويلة، من دون محاكمة ولا سؤال. لكنه كان، في الوقت نفسه، وفي العمق، رجلاً قاسياً لا يرحم مساعديه، ولا منافسيه أبداً، أوتوقراطياً نموذجياً، ووسواسياً مسكوناً بالظنون، لا يطمئن لأحد، حتى نفسه. وقد أطلق عليه أنصاره اسم مانديلا سورية، لما تمتع به من صلابة مبدئية، وما قضاه من سنوات طويلة في السجون السورية، وإن كنت أرى في المانديلية القدرة على التسامح والمصالحة التاريخية، والتطلع إلى المستقبل، وقوة الانتصار على الذات، وتجاوز الأحقاد وعذابات الماضي من أجل الآخرين، أكثر من الإشارة إلى صلابة العزم، والقدرة على التماسك في سجون الإذلال والمقاومة الشرسة للظلم العاري.

منذ خروجه من سجنه الطويل عام 2000، رفع رياض الترك سقف المعارضة أعلى ما يمكن، عندما أطلق عبارته الشهيرة: “مات الديكتاتور”، التي وقعت كالهزة الأرضية على نظامٍ اعتاد الناس أن يتحدّثوا عنه بصوت منخفض، حتى عندما لا يريدون انتقاده، خوفاً من التأويل المغرض لكلامهم. كان ذلك التصريح بمثابة شعار المرحلة، وإشارةً إلى إطلاق معركة

“حسن عبد العظيم إصلاحي، يكره العنف والمواجهة، يبحث عن الحلول الوسط و”تحت الوسط”، ويمارس التقية إلى هذا الحد أو ذاك” الحريات العامة. واستكمله بعد التدخل الدولي في العراق، وإسقاط نظام صدام حسين، بتصريح لا يقل جرأة عن الأول، عندما قال إن التدخل وضع العراق على عتبة الصفر، بعد أن كان تحت الصفر. ما فُسِّر من اليساريين والديمقراطيين بأن كل الوسائل مشروعة للتخلص من الاستبداد، بما فيها التدخل الدولي. وهو ما يعادل الكفر في نظر اليسار الماركسي والقومي الذي كان يسيطر على الساحة السياسية. وسوف يجد هذا الموقف صداه في الصراع داخل صفوف المعارضة والمجلس الوطني في نهاية عام 2011.

أما حسن عبد العظيم الذي احتل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي مكان الراحل جمال الأتاسي، فقد كان عكس سلفه تماماً. من ريف دمشق، مغموس بثقافة الأرض، رجل متأنٍّ بطيء الحركة، حيسوب، يكره المخاطرة، مهما كانت، ويفضل السير بمحاذاة الجدار، ويتجنب المعابر غير المطروقة والشعاب الصعبة. إصلاحي، يكره العنف والمواجهة، يبحث عن الحلول الوسط و”تحت الوسط”، ويمارس التقية إلى هذا الحد أو ذاك، كي يضمن الاستمرار والعمل السياسي، في كل الظروف، ويبرع في تدوير الزوايا إلى حد التواطؤ. لكنه كان، في الوقت نفسه، وفي هذه السمة، يلتقي مع رياض الترك، رجلاً عنيداً ومتمسّكاً بقوة بالسلطة والقيادة، وغير مستعدٍ للتنازل عنها لأحدٍّ بأي ثمن. كان كل ما يتصف به شخصياً يضعه في تناقضٍ قاطعٍ مع منافسه وخصمه رياض الترك.

هكذا بدأت تتبلور، منذ ولاية الأسد الابن عام 2000، معالم حقبة سياسية جديدة، مختلفة تماماً عما سبقها من مواتٍ، اختفى بسببه أيُّ فكرٍ أو عمل سياسي. ومنذ البداية، تخبط الأسد الصغير في تحديد أسلوب مواجهته لحركة المطالب الديمقراطية الصاعدة، وتردّد بين إظهار التجاوب مع مطالب النخبة المثقفة والسياسية، لنيل قبولها والتحرّر من عباءة الوراثة العائلية، أو القمع الوحشي لردع الناشطين، قبل أن تتنامى أوهامُهم وأحلامهم بالتغيير، ويصبح من الصعب سد الثغرة التي يفتحونها. وفي ثنايا هذا التخبط الاستراتيجي والتردد السياسي، ولدت حركة ربيع دمشق، وما شهدته من إطلاق نشاط سياسي، لم يكن الحكم الجديد ينتظره. لقد بدأت “مملكة الصمت”، أو سورية حافظ الأسد، كما وصفها رياض الترك، في إحدى أكثر تعبيراته إيحاء، تفقد صمتها وتستعيد لغتها.

اصطفّ وراء رياض الترك الرديكاليون والناقمون والباحثون عن التميز في تحدي السلطة القائمة، والاحتجاج عليها، بصرف النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية، بل ربما كان أكثرُهم أقرب إلى الاتجاهات اليمينية الإسلامية والليبرالية. ووقف وراء عبد العظيم ذاك الطيف المتردّد الذي يهاب المواجهة والمغامرة، من أصحاب التوجهات القومية أو اليسارية أو الإسلامية، الذي يعتقد أن جميع الخيارات المطروحة سيئة، فالارتماء في معركة انتزاع الحريات الديمقراطية يمكن أن يتحوّل إلى تضحياتٍ مجانيةٍ لمصلحة منافسيهم، بينما لا يعني الاستمرار في الصمت، مع اليأس المطلق من إمكانية إصلاح النظام، سوى التسليم بالأمر الواقع والانتحار السياسي.

والمدهش أن رياض الشيوعي، على الأقل في الأصل والتكوين الفكري والنفسي والتربية السياسية، يبدو كأنه طلّق اليسار، من أجل التحالف مع الليبراليين، بل والإخوان المسلمين، بروحٍ براغماتية صرف. أما الثاني الذي مثّل دائماً القوى القومية الشعبوية ذات التوجهات الإسلامية والمحافظة، فقد أصبح أكثر جاذبيةً لأصحاب التوجه اليساري، وضم تحت جناحه، في تجمعه الوطني الديمقراطي، منظمات وشخصيات ماركسية عديدة، أظهرت تشككاً وتردّداً في الانخراط في الحركة الشعبية، خوفاً من أن تساهم في “مساعدة” التيارات الإسلاموية على نيل الشرعية.

كان هذان الرجلان قطبي المعارضة السياسية ومشكلتها في الوقت نفسه. وهي ليست، كما هو واضح، مشكلة طبائع شخصية متنافرة فحسب، وإنما، بالتوازي معها، مشكلة تباين عميق في المناهج، واستراتيجيات العمل السياسي، لا يقلّل من أثرها انتماؤهما إلى محيط الفكر اليساري والقومي الديمقراطي ذاته، فقد كان اجتماعهما صعباً، وتفاهمهما مشكلاً، وبدا في النهاية مستحيلاً. يتهم رياض الترك دائماً حسن عبد العظيم بالتعامل مع المخابرات، بل بالعمل معها، بينما يشكو عبد العظيم من تهجم رياض الترك وعدوانيته، ويرفض الحوار معه. والواقع أن المعارضة السورية فقدت برحيل جمال الأتاسي شخصيةً توافقية استثنائية، ورجلَ ثقةٍ شكّل عنصر توازنٍ لا يعوض في صفوف معارضة منقسمة بين الراديكالية والانتهازية؛ فقد كان الأتاسي توليفةً ناجحةً من الشخصيتين، رجلاً يتسم برجاحة العقل والاتزان، وفي الوقت نفسه، بالمرونة والشجاعة اللازمتين للتقدّم والتراجع عند الحاجة معاً.

ولا شك في أن المعارضة أصبحت، منذ رحيل جمال الأتاسي، ضحية صراعهما، وتعارض شخصيتيهما وكراهيتهما المتبادلة، التي عكست، فيما وراء الانقسام السياسي والأيديولوجي وأسلوب العمل، التعارض في مزاجيهما، وحساسياتهما الشخصية، ونفورهما المتبادل الذي يختلط فيه تباين الثقافات المحلية، الريفية والمدينية، بالصراع على الزعامة السياسية، ويُخفي عدم ثقة متأصلة بين فئات المعارضة وشخصياتها، لكنه يعكس، في نظري، حجم الدور الذي تلعبه الأهواء في توجيه خطى رجال السياسة في مجتمعاتنا، وضعف الحسابات والعوامل السياسية العقلانية، والاستعداد لوضع الحساسيات الشخصية والاعتبارات الذاتية فوق المصالح العليا الوطنية أو الديمقراطية.

وقد دفعتني الظروف إلى أن أكون وسيطاً بينهما، بعد فشل تكتل “إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي”، وتجميد حسن عبد العظيم عضوية حزبه فيه، واتهامه رياض الترك وزملاءه بشن الحرب عليه. وكان عبد العظيم قد بادرني، في أثناء إحدى زياراتي دمشق، بالحديث في الموضوع، واشتكى لي سلوك رياض وأنصاره. وتحدثت مع رياض الذي تعرّفت عليه بعد خروجه من السجن الطويل في 2000، وأصبحت ألتقيه بشكل منتظم، وأحياناً يومي، في حمص، حيث نسكن في الحي نفسه تقريباً، خلال عطلتي الصيفية، ونشأت بيننا علاقةُ صداقةٍ حقيقيةٍ وثقة متبادلة، وما كان ينشر نص له أو للحزب من دون أن يعرضه علي، ويأخذ رأيي فيه. لكن رياض ما كان مستعدّاً للنقاش في مسألة شكّه بعلاقة غريمه عبد العظيم بأجهزة الأمن. وعلى الرغم من محاولاتي العديدة، لم أنجح في إقناعه بقبول التعامل معه، ولم يقتنع بأن حسن، كما كنت أتصور، وكما ظهر بعد الثورة بوضوح، ضعيفٌ بالفعل تجاه الأجهزة الأمنية، وهو مستعدٌّ لتحمل الإساءة والأذى من أجهزة المخابرات، لكنه غير مستعد بأي حال لتحمل فكرة الاعتقال، إنما لا يلغي ذلك أنه كان معارضاً حقيقياً، وليس رجل أمن مدسوساً على المعارضة. وعبثاً حاولت أن أقنع رياض بأننا لا ينبغي أن نقصر نشاطنا وتجمعنا على الذين لا يهابون الموت، فهم بالضرورة قلة، وأن ننفتح على جميع العناصر التي تريد بالفعل، بوسائلها السلمية أو المعتدلة، أن تعمل من أجل الديمقراطية، ونستفيد من اعتدالها نفسه في المداورة السياسية.

والواقع أن رياض الترك، أبرز وجوه المعارضة السياسية السورية بعد رحيل جمال الأتاسي، لم يكن مستعداً للتعاون مع من لا يشاطره الرأي بتفاصيله، في العلاقة مع النظام. وكان يشعر، بسبب ذلك، أن الإسلاميين أقرب إليه سياسياً من اليساريين الآخرين، قوميين كانوا أو ماركسيين، الذين لا يعتبرون أن المهمة الأولى للمعارضة هي القضاء على نظام الأسد، وبأية وسيلة كانت. لذلك، على الرغم من الكاريزما التي كان يتمتع بها، من دون شك، لم ينجح في أن يكون عامل توحيدٍ وتجميع وتكتيل للمعارضة، بل حتى عامل استقطاب داخل حزبه ذاته، واستعدى خيرة الكوادر التي حمت الحزب، وقادته خلال مرحلة التيه الكبير، وفي الفترة الأقسى من حكم حافظ الأسد، لقاء تضحياتٍ شخصيةٍ لا تقدر بثمن. (من أبرزهم عبد الله هوشة ومازن عدي. وكنت قد التقيتهما مراتٍ في أواخر التسعينيات، خلال فترة عملهما السري. وكانا من أنشط الإطارات الحزبية. وحسب ما خلد في ذهني من انتقادات رياض لهما تبعيتهما، كما كان يعتقد، لجمال الأتاسي، خلال فترة اعتقاله في الثمانينيات، وشكّه بولائهما الكامل).

وكانت طريقته الودية والمتواضعة في اكتساب الأصدقاء والمحبين نوعاً من السحر الذي يُخفي تحته نزعةً عصبويةً ضيقةً، هي النقيض المباشر لروح التجميع والتأليف والتوليف بين الأفراد والجماعات، والتي من دونها لا يمكن بناء قوى مؤثرة ومحرّكة اجتماعية وسياسية، والتي تشكل جوهر القيادة والعنصر الأبرز، والأهم فيها في كل المجالات وميادين النشاط الإنسانية.

تحت ضغوطٍ متقاطعة مني، ومن مثقفين وناشطين كثر، وفي مناخٍ بدا فيه النظام السوري في أزمة علاقاتٍ دوليةٍ وداخليةٍ مستعصية، بعد إعلان الرئيس جورج بوش الابن عن مشروع تصدير الديمقراطية للشرق الأوسط، في سياق شرعنة الحرب على العراق عام 2003، استجاب الطرفان المعارضان لضغوطنا، وقبِلا بالعمل من أجل تشكيل تجمعٍ واحد موسع، أطلق عليه اسم تجمع “إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي”، ضم معظم الأحزاب والشخصيات المعارضة السورية، بما في ذلك الإخوان المسلمون الذين كان القانون يدين أعضاء تنظيمهم بالإعدام لمجرد الانتماء.

بعد مداولات طويلة، أرسل إلي رياض الترك النص الأخير للبيان المزمع إصداره للإعلام عن ولادة التجمع الجديد. ودهشت لفقرةٍ وردت فيه، تقول إن الإسلام هو ديانة الأغلبية من السوريين، وينبغي أن يحظى باهتمام خاص. قلت لرياض: هذه الفقرة غير ضرورية ومسيئة للبيان، إذا كان الإسلام دين الأغلبية، فهو الدين المهيمن على الفضاء الثقافي والروحي، ولا داعي لتأكيد ما هو واقع. في المقابل، ما كان ينبغي عليكم أن تعيروه اهتماماً أكبر هو تطمين الجماعات الدينية الأخرى على موقعها، لا العكس. لكنني طالبت بأن تُحذف الفقرة تماماً، وإلا سأرفض التوقيع على البيان/ الإعلان. كما أضفت: لا تستطيعون أن تعلنوا عن تشكيل الائتلاف المعارض الجديد، وهو الأول من نوعه في تاريخ سورية بعد انقلاب البعث، من دون أن تشيروا، ولو بطريقة غير مباشرة، إلى مبدأ علمانية الدولة المنشودة مقابل طائفية النظام القائم. ونصحته بأن يستخدم العبارة التي استخدمها مؤسسو الدولة الأوائل التي تقول: “الدين لله والوطن للجميع”، وهي جوهر العلمانية بالمعنى الصحيح للكلمة. وفي انتظار جوابه، بعد المشاورات مع بقية الأطراف، اتصلت بصدر الدين البيانوني، وكان في موقع المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وسألته إذا كانوا مصرّين فعلاً على هذه الفقرة التي تسيء للبيان والإعلان ومشروع العمل الديمقراطي المعارض معاً. قال: أبداً، لسنا نحن الذين وضعناها، ولا نطالب بوجودها ولا نتمسّك بها. نقلت ذلك إلى رياض، الذي أجابني أنهم لا يستطيعون حذف الفقرة، لأن الوقت قد تأخر. قلت: هذه ذريعة واهية، الخطأ ينبغي أن يُصحَّح، ولا شيء يدعو إلى العجلة من أجل يوم إضافي. قال مباشرة: جورج صبرا هو الذي وضعها، وهو مصرٌّ عليها. فأعلمته بأنني أرفض التوقيع على بيان إعلان دمشق الذي كنتُ من أول الداعين له، والضاغطين لإصداره.

لكن البيان الذي وُقّع في تشرين الأول/ أكتوبر 2005، وكان أول إعلانٍ يصدر عن تجمع أحزاب وجهات سورية معارضة في الداخل السوري، بعد تأسيس “التجمع الوطني الديمقراطي” الذي ولد في سياق نهضة المجتمع المدني، وانتفاضة النقابات العمالية والمهنية، والتي انتهت بتصفيتها كلياً عام 1980، وقاده جمال الأتاسي، لم يُقاوم طويلاً الخلاف المستحكم بين الرجلين. ولم تمضِ سنةٌ، حتى بدأ الصراع يظهر إلى العلن. وكانت انتخابات قيادة إعلان دمشق في كانون الأول/ ديسمبر 2007، والصراع الذي شهدته، مناسبة لانفجار النزاع، وخروج حسن عبد العظيم وحزبه، ومعه بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، عملياً من الإعلان، لتشكيل تجمع وطني منافس. أما جماعة الإخوان المسلمين فقد انضموا لجبهة الخلاص التي أسّسها في باريس، بعد انشقاقه عام 2006، نائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام. (الأحزاب التي انضمت إلى إعلان دمشق، وكانت لا تزال أعضاء فيه لحظة اندلاع الثورة: الشعب الديمقراطي، العمال الثوري العربي، المنظمة الآثورية الديمقراطية، الديمقراطي الكردي في سورية، (البارتي) (عبد الحكيم بشار)، الوحدة الديمقراطي الكردي، الديمقراطي التقدمي الكردي، آزادي، الديمقراطي التقدمي، المساواة الكردي، والعديد من الشخصيات المستقلة والثقافية).

عندما عدت، في صيف 2010، للمرة الأخيرة، إلى دمشق، دعاني رياض سيف إلى لقاء في منزله مع قادة المعارضة وناشطيها، حضره نحو 70 شخصاً، معظمهم من إعلان دمشق. وقد طالبت، في مداخلتي، بمزيد من الشفافية والوضوح في تفكير المعارضة وممارستها، وانتقدت الوضع القائم الذي يسمح لجماعة الإخوان المسلمين أن تكون عضواً في جبهة الخلاص بقيادة عبد الحليم خدام، وشريكاً في إعلان دمشق في الوقت نفسه، وقلت إن هذا لا يستقيم، وعلى الإعلان أن يحدّد موقفه، فإذا استمرت الحال كما هي عليه، فهذا يعني أنه هو أيضاً عضوٌ غير معلن في جبهة الخلاص. على جماعة الإخوان أن تقرّر وتختار بين عضوية جبهة الخلاص وعضوية الإعلان. احتج على كلامي، بانفعال بالغ، غسان النجار، واتهمني بأنني أريد أن أقسم المعارضة، بينما تهرّب رياض الترك من السؤال بالقول: أخونا الدكتور برهان يعيش في الخارج، ولا يعلم كثيراً عن حيثيات العمل داخل البلاد. كان من الواضح أن ما كان سائداً في أوساط قيادة المعارضة، عشية اندلاع الانتفاضة الشعبية، هو مزيج من سياسة المناورة، والحسابات الصغيرة، والرؤية القصيرة النظر، والتلفيق الفكري والسياسي.

دولة الغنيمة

بينما كانت أطراف المعارضة وشخصياتها الرئيسية تتخبّط، ولا تتفق على رأي، وتترك للأهواء الشخصية أن تتحكّم بخياراتها وبياناتها، وتتوزّع إقامة قادتها وناشطيها بين السجون والمعتقلات أو تحت الأرض، في الأقبية السرية البعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية، كان النظام يعدّ لأكبر طفرة عرفها منذ تأسيسه عام 1970. لكن، بدلاً من السير في الاتجاه الذي كان ينتظره الشعب والمعارضة، وحتى الدول العديدة من حلفاء النظام وداعميه، أي الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وهو ما حاولت الدول الأوروبية دفعه إليه أيضاً، وترويجه، حتى إن فرنسا التزمت بتمويله، اتجه نحو طريق آخر تماماً.

لم يكن الشعب والمعارضة الوحيدين اللذيْن كانا ينتظران، بفارغ الصبر، وفاة الأب القائد الذي أثقل مرضه الطويل على النظام، فحوّله إلى منظومةٍ بيروقراطيةٍ مشلولة تقريباً، ووضع المجتمع بأكمله ونشاطاته في ثلاجة. من كان ينتظر، بشكل أكبر، رحيل الطاغية، كان الجيل الثاني من أبناء هذه الطبقة البيروقراطية ذاتها، العسكرية والأمنية والمافيوية التي قادت الدولة والمجتمع بالعصا والسوط خلال الثلاثين عاماً الماضية. وكان لدى هؤلاء، الذين ولدوا وتربوا في ظل سلطة آبائهم المطلقة والتعسفية والفاسدة معاً، مشروعٌ مختلفٌ لتغيير النظام، مناقض تماماً لما كان يفكر فيه أكثر جمهور الشعب من المفقرين، بل حتى من الطبقات الوسطى المهدّدة في بقائها. ولم يكن هذا المشروع سوى تفكيك دولة البيرقراطية العسكرية والأمنية، وما ارتبط بها من مشاريع الرعاية الاجتماعية المتدهورة أصلاً، وتقاسم إرثها من المؤسسات العامة، وقطاعات الخدمات والحلول محلها، وإحلال دولهم، أو إمبراطورياتهم الخاصة مكانها.

هكذا لم يعد هناك مستثمر أجنبي كبير أو صغير لا يجد نفسه مضطراً إلى المرور برامي مخلوف، ابن خال الرئيس، ليفاوض على تقاسم الغنيمة. وحسب ما ذكره لي أحد الخبراء الذين كانوا يعملون مع النظام، عطّل رامي مخلوف التوقيع على اتفاقية الشراكة المتوسطية التي كانت ستقدم للاقتصاد السوري فوائد كبرى، حتى لا يفقد سيطرته الكاملة على الاقتصاد، ولا يسمح لأي شريكٍ، مهما كان، أن ينتزع منه أو يقاسمه على احتكار عوائد الاستثمار الوطني كاملة. ولهذا وضعت على الرف جميع المشاريع والخيارات والاقتراحات التي قدمتها اللجان الاقتصادية التي شكلها الأسد في بداية حكمه، ومنها لجنة الـ 35 خبيراً، بهدف بلورة برنامج الإصلاح، واعتمد مشروع واحد، يمكن تسميته النيوليبرالية المتوحشة التي لا تعرف حدوداً، لا قانونية ولا اقتصادية ولا أخلاقية ولا سياسية، يقوم على إطلاق يد أبناء الأسرة الحاكمة، ومقرّبيها في الاقتصاد، في ما يشبه الغزو المنظم، والسطو على كل ما يمكن أن يقع تحت أيديهم. واقتصرت وظيفة الدولة ورئيسها على تسهيل هذا السطو، والتغطية عليه، بصورة عارية ومكشوفة.

من عملية السطو المباشر هذه، سوف تولد في زمن قياسي، بضع سنوات، لا غير، الطبقة الجديدة من أصحاب المليارات التي تتحكّم بمفاصل الاقتصاد الوطني، وتشرف مباشرةً على حركة رأس المال وقطاعات الإنتاج والخدمات الأساسية والاستراتيجية. قامت ثروة هذه الطبقة التي يمثل رامي مخلوف رمزها، بوجهيه الشخصي والطبقي، أي كمستثمر وكوكيل أعمال رئيس الدولة نفسه، على ثلاثة منابع رئيسية: 1- نقل ملكية الدولة وشركات القطاع العام بأسعار رمزية إلى ملكية أفراد عائلة النظام الخاصة وحلفائها المقربين، 2- واحتكار ريع الاحتكارات التي تضمنها السلطة لهؤلاء أنفسهم في قطاعات الأعمال الرئيسية كالمصارف والاتصالات وشركات الطيران وغيرها، والتي تجني منها الأرباح الطائلة، 3- والحصول على الامتيازات الخاصة، من رخص التصدير والإنتاج، والقروض التي تقدمها المصارف الحكومية من دون أي ضمانة لاستردادها (يُعتبر رامي مخلوف، المولود في 10 كانون الثاني/ يناير 1969، من أكثر الرجال نفوذاً في المنطقة، يعتبر أكبر شخصية اقتصادية في سورية. وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، يملك مصالح تجارية عديدة، تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة. وحسب محللين سوريين، لا يمكن لأي شخص سوري، أو من جنسيات أخرى، حتى الشركات، أجنبية أو عربية، القيام بأعمال تجارية في سورية من دون موافقته ومشاركته. ويقدّر المحللون الاقتصاديون ما يملكه رامي مخلوف، أو ما يسيطر عليه من الاقتصاد الوطني السوري بـ 60% حدا أدنى. ويقدم تلخيصٌ قام به إبراهيم صالح في صحيفة العربي الجديد، لوثائق الحسابات المصرفية لبنك HSBC في سويسرا، والتي تحوي أكبر قائمة متهرّبين من الضرائب في العالم، وتعرف بتسريبات Swissleaks التي سرّبها موظفٌ في البنك للسلطات الضريبية الفرنسية، ثم سرّبتها السلطات الفرنسية للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة لوموند الفرنسية، وحصل معد التحقيق على الوثائق الكاملة للحسابات المصرفية لعائلة مخلوف، باتفاق موقّع رسمياً مع ICIJ ولوموند عن طريق شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، صورة لعمل هذه المافيا السورية الدولية. انظر “إمبراطورية آل مخلوف المالية.. أسرار علاقة خال بشار الأسد بإسرائيل”. 12 آب/ أغسطس 2015).

باسم الانفتاح وتحرير الاقتصاد، سُمح لأبناء “الأسرة الحاكمة”، والعشيرة، والمحاسيب، ومجموعات صغيرة من الانتهازيين والوصوليين، من زعماء العشائر والعوائل وبعض المثقفين ورجال الدين، الذين كان من الضروري شراء ذمتهم وسكوتهم عن عملية السطو الواسعة التي كانت تجري، سمح لهم بالسيطرة الكاملة على مقدّرات الدولة والاقتصاد. والواقع أن أساس هذا الاقتصاد الجديد هو وحدة الحال البنيوية بين سلطتي الدول والمال، بين الطبقتين، الحاكمة والمالكة، إلى درجة أن أعلى مسؤول في سلطة الدولة هو أيضاً المالك الأول للمال ورأس المال. وقد أنتج هذا الخلط العميق بين السلطتين طبقةً حاكمةً ومسيطرةً من نمط جديد، ألغت عملياً جميع ما أنتجته المدنية في القرون الماضية من مبادئ وأصول قانونية وإجرائية لفصل السلطات، وتوفير الحد الأدنى من الضمانات، كي لا تسحق المصالح الخاصة، والسعي إليها، المصالح العمومية التي تتجسد في حفظ التوازن والحد الأدنى من الانسجام الاجتماعيين، وضمان الحد الأدنى من حكم القانون، واحترام حقوق الملكية، وجزاء العمل، ومحاربة الاحتكارات الكبرى، وعدم السماح بالتحكّم بالأسواق والبضائع ووسائل التجارة من فردٍ أو أفراد معدودين. وكانت حصيلة إطلاق يد جيل الأبناء من الثعالب في اقتصاد البلاد، وأولهم بشار الأسد نفسه، نشوء اقتصادٍ أكثر ما ينطبق عليه من وصف هو اقتصاد الغزو القائم على تجاوز جميع الحدود القانونية، والأعراف الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والمعايير الإنسانية، المتحرّر من أي إشرافٍ أو مراقبةٍ أو مساءلة، وبالتالي تحليل كل أشكال النهب والسلب والسلبطة ووضع اليد من دون أي عائق على موارد الدولة والمجتمع، وتجييرها جميعاً لمصالح الطبقة الحاكمة/ المالكة، وعلى حساب الجميع. (بعد الحرب أو في نهايتها، بعد أن ضمن تراجع المعارضة المسلحة تحت الضغط الروسي، كان أول ما أصدره الأسد قانون 10 لعام 2018، الرامي إلى السطو على أملاك الغائبين. لكن التعفيش وإباحة أملاك الأحياء والمدن المفرغة من سكانها، والنهب الذي رافق الحرب، ومصادرة أموال المعارضين، ليس كل ذلك سوى مظاهر متجدّدة لتوسع اقتصاد الغزو هذا. ولم يخفِ كثيرٌ من المسؤولين حق المنتصر في مصادرة أملاك المهزوم عندما ذكر بشار الأسد في أحد خطبه أن سورية ليست ملك من ولد فيها وإنما من دافع عنها، ويقصد الميلشيات الأجنبية الشيعية الممولة من طهران، من أصول أفغانية أو باكستانية أو إيرانية أو عراقية أو لبنانية).

هكذا تحت غطاء التحرّر من أيديولوجية الاشتراكية واقتصاد الدولة والقطاع العام الذي يعاني الإفلاس، وباسم الانفتاح على العالم، وتبنّي قيم النظام النيوليبرالي، وجذب الاستثمارات وتشجيع الأعمال، تم نقل الثروة العامة من ملكية الدولة الاسمية إلى ملكية المسؤولين وأبنائهم، ونشأ أكبر اقتصاد مافيوي، أفضل ما يناسبه من الوصف هو “رأسمالية العائلة”، بمعنى العشيرة، قائم على تجيير الدولة لتسهيل جمع الثروات في أيدي المقرّبين والأنصار، وإفقار المجتمع وتجريده من إمكانات تطوير نشاطه وإنتاجه. وهذا مما لا يمكن تحقيقه من دون بث الفوضى، وتعطيل القوانين، واستباحة الحقوق، والعبث بقوانين السوق، لمصلحة فئات معينة. ويصعب، في مثل هذا “الاقتصاد”، أعني اقتصاد النهب، تشجيع الاستثمار، وتحفيز التنمية، وتشجيع تكوين الموارد البشرية، والعناية بتطوير البحث العلمي والتنمية. بمقدار ما تحوّل الاقتصاد إلى إقطاعاتٍ خاصة لأهل السلطة والحكم، تحولت البلاد إلى مزرعة أو مجموعة مزارع شخصية، وسيطر منطق الريع على منطق الاستثمار، وفقد الاقتصاد طابعه الوطني وديناميات تنميته أيضاً، وحوافز العمل للرد على حاجات إعادة الإنتاج الاجتماعي، وتأهيل القوى العاملة، وضمان أي حد من التفاهم أو العقد الاجتماعي.

بدلاً من أن يحرّر موتُ الأسد الأب، وتصفية إرثه الاقتصادي والسياسي والثقافي، البالي بالفعل، البلادَ من حالة الجمود والعطالة والشلل، الذي قادها إلى الإفلاس، على جميع الجبهات، الداخلية والخارجية، الاقتصادية والاجتماعية، وعطّل طاقات أبنائها، وحجبهم عن العالم، بدلا من ذلك أنتج، في غياب معارضة حية وموحدة، والانحطاط الإنساني والأخلاقي الشامل لطبقة جديدة مفترسة، خلفت الطبقة البيرقراطية العسكرية والأمنية القديمة، عمق الهوة بين الأقلية الضئيلة لأهل الحكم/ الملك والأغلبية الساحقة من المجتمع، وفاقم، كما لم يحصل من قبل، التوتر والعداء والكراهية بين الطرفين الذين تحولا إلى مجتمعيْن، ينفي وجود أحدهما الآخر. وكان لتحول فئةٍ طفيليةٍ ضئيلةٍ من الأقرباء والمحاسيب والمرتشين إلى مركز المجتمع وقلبه، والمستفيد الوحيد منه، وتحويل المجتمع بأكمله إلى جسمٍ فائضٍ لا قيمة ولا حاجة له، ولا حول له ولا قوة ولا مستقبل، دور كبير في إقناع الجمهور الواسع بأن الإصلاح الذي طال انتظاره قد ولّى إلى غير رجعة، وأن ما هو قادم أعظم. وليس هناك شكٌّ في أن انتزاع الطبقة المفترسة الجديدة من رجال الأعمال الشباب الذين هم في الواقع أقرب إلى رجال المافيا، الأسبقية والكلمة الأولى في تقرير مصير السياسات والنظام من تلك الطبقة البيرقراطية الفاسدة التي اعتمد عليها نظام الأسد الأب، وخدمته حتى اللحظة الأخيرة، قد زعزع توازن النظام وزاد من هشاشته وقابليته للتصدّع والكسر. وهذا ما كان على المعارضة أن تستفيد منه لو أنها خففت قليلاً من رهانها على التدخل الأجنبي، أو على السلاح لمصلحة العمل في السياسة.

-3-

نداء الحرية

يصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في بيروت بعد أيام، كتاب المفكر والأكاديمي، وأول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، “عطب الذات.. وقائع ثورة لم تكتمل.. سورية 2011 – 2012” في 528 صفحة، ويتضمن إطلالةً على لحظة الثورة السورية، ومقدماتها وجريانها، من خلال شهادة نقدية مباشرة، يطرحها غليون، بشأن الأداء العام لشخصيات وقوى وفاعليات وفصائل، وسياسيين وناشطين ومثقفين في المعارضة السورية.. ينشر “العربي الجديد” أجزاء من الكتاب.

ساهمت عوامل عديدة في إغلاق خيار الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي كانت أقطار المشرق تنتظره. وقد بدا التحول نحو نُظُم تعدّدية أكثر انفتاحاً على جمهور الشعب وقدرةً على مشاركته همومه أكثر صعوبةً في الثمانينيات، بعد انهيار مشاريع التنمية التي رعتها الدولة والنظم “التقدمية” واليسارية. كما أن الأوضاع الإقليمية المتوترة، والسياسات الدولية التي استمرت تنظر إلى المشرق كحقل صيد، ومناطق نفوذ متعدّد الأطراف، لعبت دوراً كبيراً في تشجيع النخب الحاكمة على اتباع طريق القمع والديكتاتورية. وجاءت الحرب الأميركية على العراق (الأولى 1991 والثانية 2003) لتردع موجات الاحتجاج وتضعف إرادة التغيير عند الشعوب العربية، قبل أن تأتي سياسة “الحرب الدولية” على الإرهاب، لتعيد الرهان على النظم القمعية والتسلطية، وتدفعها إلى مزيدٍ من الانغلاق، وتمحو أي أجندة ديمقراطية أو إصلاحية من قاموسها.

في نهاية العقد الأول من هذا القرن الحادي والعشرين، كانت سماء المشرق ملبدةً بالغيوم السوداء، وكان المسرح معدّاً إعداداً كاملاً للعاصفة القادمة. وهو ما ذكّرت به في ندوةٍ نظمتها مؤسسة الفكر العربي في منتصف 2010 في بيروت، وقلت فيها إن رفض الإصلاح الذي لا نزال ندعو له منذ عقدين، وشارك في بلورة رؤيته مئات الباحثين العرب في إطار مشروع “التقرير العربي للتنمية الإنسانية”، الذي رعاه برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وصدرت منه خمس طبعات، تقرع ناقوس الخطر، سوف يعني لا محالة الانفجار. وإن الحديث عن إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي هو محاولة للتهرّب من الموضوع، والالتفاف عليه، لأنه لا إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي، هو في الحقيقة موجّهه ومحرّكه. وأي إصلاح اقتصادي لا يترافق بإصلاح سياسي يساهم في إعطاء الشعب الحد الأدنى من الرقابة على سياسات النخب الحاكمة لن تكون نتائجه سوى تفاقم الفساد. وقد توجهتُ في تلك الندوة إلى الشباب العرب المشاركين بشكل خاص، وطلبت منهم أن يستعدوا لأيام صعبة. كما توجهت إلى رعاة المؤتمر، وقلت إنه لا ينبغي لدولةٍ أن تظن أنها في معزلٍ عن هذه التحولات المطلوبة، وإنني لا أرى سبباً في أن لا تبدأ المملكة العربية السعودية نفسها في طرق باب الإصلاح الديمقراطي منذ الآن؛ ما دفع الأمير خالد الفيصل إلى الانسحاب من القاعة. وكانت آخر دعوة لي لحضور ندوات المؤسسة منذ ذلك الوقت. وبعد أشهر قليلة، عندما طلب مني موقع “الجزيرة نت” مقالاً في وداع 2010 وتوقعاتي لعام 2011 كان عنوان مقالي “عام القلاقل والاضطرابات والتحولات”.

كانت الثورات العربية نوعاً من محاولة التصحيح العنيفة لهذا الانحراف الذي دفع الأقطار العربية خارج المسار التاريخي، وفرض عليها تبنّي خياراتٍ استبداديةٍ وريعيةٍ غير منتجة، واتباعية في الوقت نفسه. ساعد عليه تغير الأوضاع الجيوستراتيجية والدولية، وكسر احتكار الإعلام الوطني والعالمي، وتسارع وتيرة انتقال المعلومات بين البلدان والشعوب، بما في ذلك المعلومات ذات الطابع الدبلوماسي السري، كما أظهرت ذلك وثائق ويكيليكس. كما ساهمت فيه تحولاتٌ داخليةٌ عميقةٌ طرأت على البنيات الاجتماعية والثقافية، عمل عليها ارتفاع مستويات التعليم التي تحققت خلال نصف القرن الماضي، وتغيّرات ديمغرافية جعلت من الشباب الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 40% في المجتمعات العربية القوة الأكثر قلقاً وتوتراً وتحرّراً أيضاً من قيم الطاعة الأبوية وتقاليد التسليم للأقدار، والأشد حساسيةً تجاه ما يجري في العالم، وفي الوقت نفسه، الفئة الاجتماعية الأقل حظاً وأملاً في تحقيق الحد الأدنى من مطامحها وتطلعاتها. وما كان لفشل النظم في وضع قاعدة نهضةٍ صناعيةٍ وتنمويةٍ وعلمية، وفي توفير شروط الحياة الطبيعية للأغلبية الاجتماعية، وسعيها، على سبيل التغطية على إفلاسها التاريخي، إلى تشديد سياسات التهميش والعزل، وضرب الحصار على شعوبٍ بأكملها، ومنعها من المشاركة، حتى في الكلام والتعبير عن نفسها، إلا أن تقود إلى المزيد من الفساد والحرمان والتفاوت الاجتماعي، ومن ثم إلى تقهقر أكبر في شروط حياة أغلبية السكان، وفي مقدرة الحكومات على مواجهة المشكلات القائمة والمتجدّدة وتفاقم التوترات والاحتقانات. وكما كتبت في اليوم الأول من عام 2011 “أمام انغلاق آفاق المستقبل بالنسبة للأجيال الجديدة التي لم تعد تتوقع سوى البطالة والفقر وضياع الوقت، أي العمر، ربما لا يبقى من خيار آخر سوى التمرّد والانفجار” (“2011 عام القلاقل والتحولات”، موقع الجزيرة نت، 2011-01-03).

كان الانفجار القادم واضحاً كالشمس، بنظر أي مراقبٍ دقيقٍ لحالة المجتمعات، من دون أن يعني ذلك أنه مضمون النتائج أيضاً؛ إذ ليس هناك، كما أضفت في المقال ذاته “أي ضمانة في أن لا تختار النخب الحاكمة طريق المغامرة بمصير البلدان نفسها، والرهان على بث الفوضى وانعدام الأمن، لردع المجتمعات وتخويفها من التغيير، أو جعل التغيير مرادفاً للخراب والدمار والانقسام والفوضى. وهذا هو الخيار الذي قاد بلداناً عربية عديدة، من لبنان إلى الصومال إلى العراق واليوم السودان وربما قريباً اليمن، إلى التفتت والنزاعات الداخلية، الطائفية والاثنية. ففي جميع هذه الحالات جاء الانقسام والنزاع والانهيار نتيجة رفض النخب الحاكمة طريقَ الحوار والتفاهم، بعد رفض الإصلاح، وتبنّيها قرار المواجهة بأي ثمن، أي العنف. فلا ينبغي أن نتوقع من نخبٍ حاكمةٍ ليس لديها، أو لم يعد لديها، أي مفهوم للدولة، ولا من باب أولى أي شعور بالمسؤولية الوطنية، أن تتصرف تجاه الأزمات المتراكمة التي تتعرّض لها الدول والمجتمعات العربية اليوم بحد أدنى من المسؤولية أو المبادئ الأخلاقية”.

لذلك، منذ انطلاقها، بدت لي الأحداث التونسية في مدينة سيدي بوزيد بداية انتفاضة شعبية عميقة، بل أكثر من ذلك مقدمةً لإطلاق سلسلة من الانتفاضات العربية القادمة لا محالة، وإشارة الانطلاق إلى دورة تاريخية جديدة من الحراك الداخلي للمجتمعات العربية الذي بقي مجمّداً نصف قرن. لقد ظهرت الانتفاضة التونسية كالبرق الذي لمع في سواد ليل عربي طويل ومظلم، لفت أنظار الشعوب العربية، وحرّك أقلام المثقفين وآمالاهم؛ فلم يمضِ أسبوع على انتصار الثورة التونسية، حتى اندلعت شرارة الثورة المصرية التي أكّدت على اتجاه التاريخ هذا وعزّزته، وساهمت في تغير موازين القوى واتجاهات الفكر والممارسة في الأقطار العربية الأخرى، وشجعت على انطلاق ثوراتها السياسية. (“تونس تفتح طريق الحرية” موقع الجزيرة نت، 13-01-2011)

لم يحصل ذلك بسبب تماثل الأفكار والثقافة، وإنما لتغيّر العوامل الداخلية والخارجية التي ذكرتها، وتقويضها الأسس المادية والمعنوية لنظم الحكم الأتوقراطية التي تم تعميمها على بلدان المنطقة العربية بأكملها في الحقبة الماضية، والتي أظهرت إفلاسَها في المبادرة بأي إصلاح، بالصورة نفسها تقريباً، في كل الأقطار. كانت تونس تفتح، بانتفاضتها الرائدة، طريق الحرية للعرب جميعاً.

ولكن كان من الواضح أن لهذه الانتفاضات أيضاً خصوصياتها، ولن تتبع المسارات ذاتها. فقد “شكّلت الثورة التي انطلقت من تونس خميرةً قويةً سوف تدفع إلى اختمار العجين العربي في كل مكان. إنما لن يكون هذا الاختمار منفصلاً عن نوعية العجين، والمناخ العام الذي يحيط به، وحرارة الجو والمجتمع، فحيث تكون العوامل ملائمةً ستنطلق الثورة على الفور، كما حصل في مصر وتتحول إلى ثورة شاملة. لكنها يمكن أن تبدأ بإرهاصاتٍ متعدّدة، وتستمر لوقت طويل في أقطار أخرى، كما أن من الممكن لبعض النظم أن تتعلّم من أخطاء غيرها، وتقوم ببعض الإصلاحات التي تبرّد الجو، أو تخفف من حرارة غليان المجتمع، وتؤجل الثورة أو تغير من نمط إنجازها. ما يوحدها ويجمع بينها هو تمحور فكرها وشعور فاعليها الرئيسيين على أجندةٍ تحرّريةٍ في جوهرها، مهما كانت الخطابات المشوشة، تضع حرية الفرد واستقلاله وكرامته وحقه في المشاركة والمساواة والعدالة في مقدمة المطالب التاريخية الجماعية، وتفتح مسار التحول الديمقراطي الذي طال انتظاره”.

خلال أيام، انتشرت المسيرات الشعبية في كل المناطق كالنار في الهشيم، وانتقلت إلى العاصمة، لتهز عرش النظام، فقد زين العابدين بن علي لسانه، ولم يعد يعرف ماذا يقول. وأمام خطر المواجهة أو رحيل بن علي، اختارت بيرقراطية الدولة، كما هو منتظر، ترحيل الرئيس أو خلعه، والالتقاء مع تطلعات الجمهور الثائر وتطمينه. كان هذا النجاح الباهر للشعب التونسي في فرض الانتقال السياسي، من دون خسائر باهظة، كافياً ليقنع الشعوب المجاورة التي تحلم برفع النير عن رقابها بأن فرصتها قد حانت، وأنها على موعدٍ مع التاريخ.

انتقلت العدوى إلى مصر، لتعزّز الموجة الثورية العربية، وتصادق عليها وتعمّم نموذجها معاً، فأصبح ميدان التحرير الذي احتله الشعب أو حرّره (سيان) النموذج المحتذى لدى الثورات العربية الأخرى. وقد فقد في سبيل بنائه في الأقطار الأخرى، وفي مقدمها سورية، وفتحه كساحة لمداولات الشعب، وتأكيد إرادته في ممارسة حقوقه الأساسية، وفرض نفسه مصدراً للسلطة والشرعية والقانون، آلاف الشباب العرب حياتهم. لذلك عندما سألني صحفي عن انطباعي بعد تصريح الأسد إنه لن يكون في سورية انتفاضة، لأن الوضع فيها مختلف والانسجام عميق بين الشعب والحكومة، قلت: سورية كأخواتها سوف تدخل في الحراك ذاته. والواقع إذا كان هناك نظامٌ بلغ فيه العداء بين الشعب والحكم، كما ستظهر الأحداث لاحقاً، مبلغاً لم يعد يحتمل المزيد، فهو النظام السوري بالذات.

بدأت أولى إرهاصات ثورة السوريين في أواخر شهر شباط/ فبراير 2011، حيث احتشد تجار سوق الحريقة في دمشق احتجاجاً على المعاملة القاسية التي مارسها، كالعادة، عنصر شرطة ضد أحد تجار السوق، وصاغوا أول شعارٍ ينبض بروح الثورة القادمة، وهو “الشعب السوري ما بينزل” (لا يقبل الذل). ولم يتوقف الحشد إلا بعد قدوم وزير الداخلية والاعتذار من تجار السوق، في سابقةٍ من ضبط النفس عند ممثلي النظام، لم يعرفها السوريون من قبل.

ثم نظّم ناشطون آخرون مسيرةً في سوق الحميدية وفي الجامع الأموي في منتصف شهر آذار/ مارس، قوبلت بعنفٍ بالغ، وأُغلق المسجد على المصلين، لمنعهم من الخروج للتظاهر، وضربتهم الشرطة بالهراوات على رؤوسهم في حرم الجامع نفسه، لكن شرارة الثورة السورية سوف تنطلق بعد ثلاثة أيام 18 آذار/ مارس من درعا، حيث خرج الأهالي للمطالبة بتحرير أبنائهم من الشبان والمراهقين الذين أودعوا السجن بعد كتابتهم على جدارٍ عبارة “جاك الدور يا دكتور”، وشاعت الأنباء عن تعرّضهم للتعذيب. وعندما تجمع وجهاء الحي لمقابلة رئيس فرع الأمن العسكري، عاطف نجيب، ومناشدته تحرير أبنائهم، رفض طلبهم، وتقصد إذلالهم بالقول إن أبناءهم ذهبوا من غير رجعة، وأنهم إذا أرادوا بديلاً عنهم فما عليهم إلا أن يرسلوا نساءهم ورجال النظام سيتكفلون بالباقي.

بدأت المسيرات الأولى تضامناً مع معتقلي درعا من الشبان تحت شعار “يا درعا حنا معاك للموت”. وأصبحت تتغذّى، فيما بعد، من تشييع الشهداء الذين كانوا يسقطون برصاص قناصة النظام في كل مرة بعدد أكبر، قبل أن تتبلور هوية الانتفاضة الحقيقية، وتتحول إلى ثورة شعبية واسعة، تضم شرائح واسعة ومتعدّدة من كل التيارات والطبقات والطوائف والمناطق والانتماءات القومية والدينية. وبالتالي أجندات خاصة كثيرة، يوحّدها حلم التحرّر من نظام الإقصاء والتمييز والإهانة المتعمدة والإذلال والحرب الدائمة، الذي حرم الناس من جميع حقوقهم، وفي مقدمها أمنهم وسلامة أبنائهم، وأغلق عليهم كل آفاق الأمل وأبواب المستقبل.

لم تُظهر الأحزاب السورية حيويةً تذكر في فترة انتقال السلطة من الأسد الأب إلى ولده بشار. وعلى الرغم من أن بعض النشاط قد دبّ في صفوف قادتها، إلا أنها عجزت عن استعادة المبادرة التي تولاها فنانون ومثقفون تشكل الحرية بمعناها البسيط، أي حرية التعبير والتفكير، شرطاً لإبداعهم، وبالتالي لوجودهم، ولذلك لم ينجح في ملء الفراغ الذي تركه انحسار ظل الطاغية سوى المثقفين الذين استغلوا ضعف السلطة الانتقالية، ليعبروا عن تطلعات الشارع ومطالبه. وبدلاً من التظاهرات السياسية المرتبطة بالتنظيمات الحزبية، أبدع المثقفون ظاهرة المنتديات الفكرية التي هي منتديات تعبيرٍ وتواصلٍ، وتداولٍ للرأي بين السوريين ومناقشة الخيارات المطروحة على المجتمع.

لكن ربيع دمشق الذي سبق الانتفاضة بعقد كان قد أفرز مجموعةً من المثقفين والناشطين المتحمسين الذين أثاروا من خلال نشاطاتهم في منظمات المجتمع المدني، وكتاباتهم النقدية، انتباه قطاعاتٍ مهمة من الرأي العام في المدن، وحتى في بلدات وقرى سورية بعيدة، وخلقوا وسطاً فكرياً سياسياً جديداً أكثر حيويةً وغنًى وتفتحاً من الوسط السياسي والفكري الذي طبع مجتمع الأحزاب السياسية التقليدية. وقد واكب نمو هذا الوسط السياسي المدني الجديد خروج دفعاتٍ من السجناء الشباب القدامى، من الشيوعيين والماركسيين السابقين الذين قضوا سنواتٍ طويلة في السجون منذ أحداث 1980، وكذلك خروج بعض الاتجاهات الإسلامية من قوقعتها الثقيلة، وسعيها إلى التفاعل مع قوى المعارضة السياسية الأخرى وأطيافها، بعد تجربة العيش المشترك في سجون النظام، داخل تكتل الأحزاب الذي أطلق عليه اسم إعلان دمشق المذكور سابقاً.

ومما لا شك فيه أن نخبةً جديدةً من الناشطين الشباب، الذين جمعوا بين الاهتمامات السياسية والتطلعات الثقافية التي كانت قد تشكلت في سياق أحداث ومواجهات ربيع دمشق، هي التي انتزعت زمام المبادرة من البداية في قيادة الثورة السورية بالمعنى البسيط للكلمة. ما وحّد صفوف هذه النخبة ونظمها، في ما وراء انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية، تفاهمها التلقائي على أجندةٍ واحدةٍ، هي انتزاع الحريات والعمل من أجل إسقاط الديكتاتورية. وكان هذا في الواقع ثمرة الجهود التي بذلتها فئةٌ من المثقفين السوريين والعرب خلال العقود الثلاثة السابقة، لإخراج الحياة الفكرية والسياسية من الإحباط وانسداد الآفاق الذي عمّ النخب الاجتماعية، على إثر فشل الحركة القومية التي كانت محل استثمارات تاريخية كبيرة، وزوال الأوهام الوردية التقدّمية الاشتراكية والشيوعية، التي أجهز عليها انهيار النظم السوفياتية، وانكشاف فساد نماذجها الاجتماعية والاقتصادية. كان لهذه النخبة الجديدة التي تعمدت في حوارات ومواجهات ربيع دمشق، على الرغم مما تعرّضت له فيما بعد من صنوف الضغط والترويع والاعتقال، الدور الأول في احتضان بذور ثورة آذار/ مارس 2011، والدفع بها، وتنسيق أعمالها، وصوغ شعاراتها في أشهرها الأولى.

لذلك لم تظهر، في المرحلة السلمية الأولى من الثورة، الآثار الخطيرة لافتقار الحقل السياسي السوري إلى هياكل العمل التنظيمية. واستطاعت النخبة الشابة أن تتجاوز تحدياتٍ كثيرة طرحتها المسيرات الشعبية التي كانت عفوية بامتياز. ساعدها على ذلك بالتأكيد توسع انتشار وسائط التواصل الاجتماعي الجديدة، واكتشاف إمكاناتها، واستخدامها للقيام بمهام التواصل والتنسيق وتوحيد الشعارات وإطلاق المبادرات التي تحققت معظمها في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، عبر شبكاتٍ افتراضيةٍ سياسيةٍ، أهمها لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة، واتحاد التنسيقيات، ومجالس قيادة الثورة وغيرها. بل لقد كانت هناك أصوات كثيرة ترى في هذه العفوية الشعبية ميزةً ينبغي تشجيعها، وتنظر إيجابيا إلى غياب القيادة السياسية، أو على الأقل، قيادة الأحزاب والقوى التقليدية فاقدة الصدقية.

لكن، أمام تصاعد عمليات القمع الدموي للناشطين، والتحدّيات المتزايدة التي أصبحت تواجهها التظاهرات الاحتجاجية، لم تعد شبكات التنسيق الداخلية الافتراضية كافيةً للرد على حاجات تنظيم الاحتجاجات وحمايتها وتوجيهها، كما لم يعد العمل السياسي يقتصر على التوافق على الشعارات، وتحديد أسماء جمعة التظاهرات، وصارت الحاجة ملحةً بشكل أكبر لوجود قيادة سياسية تعمل على تثمير تضحيات السوريين وتحويلها إلى إنجازات سياسية، وتؤمن الاعتراف بالانتفاضة الثورية كتعبير شرعي عن حقوق السوريين، والدفاع عنها وعن نشاطاتها ضد تغوّل النظام، وتأمين الدعم المتعدّد الأشكال لها، وتنسيق علاقاتها مع القوى العربية والدولية والضغط من أجل تخفيف العنف الواقع على الناشطين. وكان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو النخبة المثقفة الجديدة التي نشطت وتبلورت خلال ربيع دمشق، وإلى الأحزاب التي عملت إلى جانبها، وبشكل خاص تكتل أحزاب إعلان دمشق وأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب اليسارية الديمقراطية الأخرى.

هذه كانت قراءتي للوضع. وتوجهت، منذ الأسبوع الأول لاندلاع الاحتجاجات، إلى الاتصال بشخصيات هذا الوسط السياسي الذي أنتمي إليه، لحثه على العمل لاحتضان الثورة الشبابية ودعمها وصوغ أجندة وطنية جامعة، تتوحد من حولها القوى المختلفة المنخرطة في عملية التحول، وهي أغلبية المجتمع، وتعزّز الخيار الديمقراطي، وتحول دون الانجرار إلى طريق العنف الذي كان من الواضح أن النظام يدفع إليه لنقل الصراع إلى ساحةٍ يتمتع فيها بتفوّق مطلق، ويمكنه من خلالها نزع الشرعية عن حركات الاحتجاج الشعبية، وتسويد صفحتها، أمام الرأي العام الوطني والعالمي.

كان الأمر يبدو لي بديهياً لا يحتاج إلى نقاش. وكنت واثقاً من أن ما يجري من أحداثٍ عظيمةٍ كان كفيلاً بأن يزيل جميع الخلافات القديمة، ويدفع إلى تجاوز الحساسيات الشخصية، ويشجع العناصر المحدودة العدد أصلاً، ممن اختبروا، إلى حدٍّ أو آخر، العمل السياسي، ولديهم معرفة بالمجتمع، ومقدرة، مهما كانت ضعيفة، على التنظيم، على عدم النظر إلى الخلف. ولمعرفتي العميقة ببنية هذه التجمعات الناشطة السورية، السياسية والثقافية، وحساسيات أفرادها الشخصية، حاولت أن أخفّف الحمل إلى أقصى ما يمكن، فاقترحت تشكيل هيئة تنسيق تشمل الجميع، وإن لم يكن فلجنة مبادرة تنسق فيما بين القوى والشخصيات المعارضة، وهو أضعف الإيمان. وهذا ما اقترحته أيضاً بعد سنواتٍ على الفصائل العسكرية، بعد أن فشلت جميع أشكال التعاون فيما بينها، ولم تنجح به أو تقبل بتجربته أيضاً، مما سأذكره لاحقاً.

لكن معجزة حصول اتفاق سياسي بين الأحزاب والقوى والتجمعات والشخصيات الناشطة في الداخل لم تحصل. وبعد وعودٍ كثيرة ومماطلة مستمرة، أعلنت المعارضة التي سيطلق عليها فيما بعد داخلية، بكل مكوناتها السياسية والثقافية والنشطائية، عن إفلاسها. وبدلاً من الخروج بتكتلٍ جامعٍ وقيادةٍ سياسيةٍ وطنيةٍ تشكل رافعة للثورة وحاملاً لها، خرجت بتكريس انقسام نهائي سيقصم ظهر الثورة، ويجعل صراع المعارضة في ما بينها أقوى من صراعها مع خصومها، فبدلاً من هيئة التنسيق التي انتظرها السوريون لتوحيد موقف القوى المعارضة جميعاً، ومن هنا أهمية تنسيقها، خرجت هيئة تنسيق “انفصالية” تضم مجموعة من الأحزاب والتيارات والشخصيات التي لا يوحدها سوى معارضتها “إعلان دمشق” الذي بقي خارجها. وهي في الواقع إعادة إنتاج للتجمع الوطني السابق، بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، لكن مع إضافات مهمة، هي انضواء العديد من الشخصيات السياسية الثقافية المعروفة تحتها، والأخطر من ذلك بالنسبة إلي، تعييني من دون استشارتي المنسق العام للهيئة في بلاد المهجر، أي في الخارج. (تأسست هيئة التنسيق الوطنية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أي بعد سبعة أشهر من انطلاق الثورة السورية، على أثر فشل إعلان دمشق والتجمع الوطني الديمقراطي في الخروج باتفاق لتشكيل جبهة معارضة موحدة. وقد ضمت الهيئة، إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية عديدة، أحزاب: الاتحاد السرياني، الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، العمل الشيوعي السوري، البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي، تجمع اليسار الماركسي، حركة معاً من أجل سورية حرة ديمقراطية، اليساري الكردي في سورية، الاتحاد الديمقراطي، الديمقراطي الكردي في سورية، حركة الاشتراكيين العرب).

وأمام تفاقم عمليات العنف والقتل الممنهج للناشطين بالعشرات كل يوم، ومخاطر انجراف الثورة نحو العنف، وقع طلب الهيئة مني أن أمثلها في المهجر، وأكرس انقسام المعارضة، الذي لم أكفّ عن العمل ضده، عليَّ كالصاعقة، وكان، بكل المعاني، فضيحة المعارضة الداخلية الأولى. وحتى لا أزيد في إحباط الناشطين، نشرتُ بياناً على مدوّنتي أعتذر فيه عن قبول التكليف المقترح، وأعبر عن سحب ثقتي بالمعارضة التقليدية: “غنيّ عن القول إن التزامي الأول والأكيد كان وسيظل بثورة الشعب والشباب السوري الذي أظهر بطولة فائقة في الدفاع عن حضوره وحقوقه ومبادئه”. وإنه “في اعتقادي، لا توجد هناك قوة أخرى يمكن المراهنة عليها من أجل فرض التغيير الديموقراطي، وتخليص الشعب والبلاد من كابوس النظام الحالي، ووقف العنف وعمليات التنكيل بالسوريين سوى القوة التي تمثّلها تنسيقيات الشباب التي تمثّل الطليعة الحقيقية للثورة السورية الراهنة. أما المعارضات الحزبية وغير الحزبية فهي مجرد قوى رديفة ومكملة، ليس لها أي وصايةٍ سياسية أو معنوية، ولا يحق لها أن تفرض أي حلٍ يتعارض مع ما يتفق ومطالب شباب هذه التنسيقيات التي قدمت، ولا تزال تقدم، أعظم التضحيات لتحرير البلاد من طاعون الاستبداد والفساد”. وكانت هذه الحادثة مناسبة لتوضيح موقفي بأنني لن أشارك في أي تشكيلٍ ما لم يكن شاملاً للجميع، ولن أقبل بالعمل مع فريقٍ وطني ضد آخر. وكما توقعت، لن يمر وقت طويل قبل أن يتحول الاختلاف في التوجه بين الهيئة والإعلان إلى تنابذٍ وانقسامٍ ثم تنافس ونزاع، بعد تبني التكتلين خطين مختلفين في إدارة الثورة وقيادتها، خط التصعيد ضد النظام لإجباره على التنازل وخط الحوار والتفاهم معه على التغيير كما عبر عنه بيان الهيئة.

بينما كانت المعارضة الداخلية من سياسيين ومثقفين تتابع مناقشاتها التي لم تثمر، كان الشارع السوري في الداخل والخارج يغلي، من أجل الخروج من الفراغ، وإيجاد أي شكل من أشكال التمثيل للثورة، والتعبير عن هويتها وأهدافها. ودارت خلال الأشهر الستة أو السبعة التالية لانطلاق الثورة معركة سياسية، أو بالأحرى منافسة قوية بين التيارات والقوى والشخصيات لقيادة الجهود الرامية إلى تشكيل الإطار القيادي الوطني المنشود.

جاءت أول المحاولات، أو المشاريع، من لدن رجال أعمال سوريين، لديهم من دون شك ثأر مستحق مع النظام. وبسبب تدخلاتي السياسية المتعدّدة على القنوات الفضائية وتواصلي مع الناشطين عبر صفحتي الاجتماعية التي استقطبت اهتمام قطاعات واسعة من رأي جمهور الانتفاضة، وجعلت من موقفي من المؤتمرات المتعاقبة مؤشّراً على جديتها أو لا جدواها، طلب مني بعضهم الإشراف على مؤتمرٍ لجمع المعارضة وتوحيدها لتمثيل الثورة. لكنني، بعد التفكير المعمق، اعتذرت، لأنني كنت لا أزال أراهن على تشكيل جبهة قوية وجامعة في الداخل، ومن قِبل القوى السياسية الرئيسية المنظمة من جهة، وشكّي في إمكانية أن تنجح عملية التجميع على عجل لكتلةٍ من أفرادٍ لا يعرفون بعضهم، وليس لديهم خبرة سياسية في تشكيل قوة متسقة وقادرة على أن تقوم بالمهمة من جهة ثانية. وعقد المؤتمر بالفعل في أنطاليا في تركيا من دون أن يحقق أي نتائج ملموسة (عُقد في 1 حزيران/ يونيو 2011 تحت شعار المؤتمر السوري للتغيير، وشارك فيه نحو 300 شخص، يشكلون خليطاً من الناشطين وبعض ممثلي الأحزاب المعارضة المعروفة، إضافة إلى تنظيمات وشخصيات كردية وممثلي عشائر)، لكنه فتح طريق المؤتمرات السورية على مصراعيه، فعقد مؤتمر آخر في بروكسيل جمع عدداً كبيراً من المعارضين بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين (6 حزيران/ يونيو 2011، شارك فيه نحو 200 شخصية سورية معارضة تعيش في الدول الأوروبية). وفي 27 من الشهر ذاته، وبمشاركة نحو 200 شخصية من المعارضين المستقلين والكتاب والأدباء والإعلاميين والفنانين وغيرهم، حاولت معارضة الداخل أن تفتدي فشلها، وتقوم بتجربة ثانية للتفاهم، فعقدت “مؤتمر سميراميس” في دمشق تحت شعار: سوريا للجميع، في ظل دولة ديمقراطية مدنية. وكان أول مؤتمر علني تعقده المعارضة في الداخل. ثم تبع ذلك مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي كان من المفترض أن يعقد في الوقت نفسه، في إسطنبول وفي منطقة القابون بدمشق، لكن الداعين اضطروا إلى إلغاء اجتماع القابون، بعد أن هاجمت قوات الأمن السورية المسيرات السلمية في المدينة بالرصاص، وأسفر الهجوم عن سقوط 12 شهيداً. (عُقد في 16 تموز/ يوليو في إسطنبول بمشاركة أكثر من 300 معارض سوري، وكان من منظميه الرئيسيين مجموعة عماد الدين رشيد، تحت رئاسة القاضي هيثم المالح). ومن هذه المؤتمرات ملتقى الوحدة الوطنية الذي عُقد في القاهرة، وضم ممثلين عن قوى وأحزاب وتنسيقيات وشخصيات مستقلة في الداخل والخارج (9 أيلول/ سبتمبر 2011 وبحضور نحو 100 مشارك). كما عُقدت لقاءات أخرى أقل أهمية، ومن بينها مؤتمر حزب الحداثة والأحزاب العلمانية في باريس، الذي سبق في تأكيد رسالته كثيرين ممن يدعون اليوم إلى العودة إلى العمل على محور تجميع العلمانيين في قوة واحدة.

لم تكن نتائج هذه المؤتمرات والاجتماعات أفضل من نتائج اجتماع أحزاب المعارضة الداخلية، ولم تترك أثراً كبيراً، لا على الناشطين، ولا على الرأي العام السوري والعالمي. والواقع أن جميعها فشلت في أن تعقد جلسة ثانية بعد تأسيسها، قبل أن تدخل في عالم النسيان؛ فقد انعقد معظمها في مناخ التسابق على سد الفراغ، والانفراد بالمبادرة، بدلاً من تكوين لجنة وطنية تحضيرية، تنسّق لإشراك الجميع، وذلك بهدف قطع الطريق على المبادرات المحتملة الأخرى، والتحكم بقائمة المدعوين، ومن ثم ضمان الهيمنة على التشكيل المعارض المنشود.

بموازاة تفاقم عنف النظام، وسقوط عشرات الضحايا كل يوم، كان من الطبيعي أن يزيد الضغط الشعبي من أجل ملء الفراغ، ووضع الجميع، والمثقفين بشكل خاص، كما حصل من قبل في حقبة ربيع دمشق، أمام مسؤوليةٍ كبيرة. فقد ترك غياب القيادة السياسية، بعد ستة أشهر من الثورة وأكثر من ستة مؤتمرات ولقاءات، المتظاهرين السلميين من دون أي غطاء سياسي أمام آلة القمع، وأعطى النظام فرصاً أكبر لاستجماع قواه، والانقضاض على المسيرات الشعبية، وشجّعه على استخدام الأساليب الوحشية، وزاد من نزوعه إلى تطبيق استراتيجية حرف الصراع عن محوره السياسي، والدفع في اتجاه إغراق الثورة في حرب أهلية طائفية.

وقد بلغ اليأس عند شباب الثورة وتنسيقياتها درجةً دفعت ضياء دغمش (ناشط سياسي) إلى الإعلان من قناة الجزيرة في 30 آب/ أغسطس 2011 عن إنشاء مجلس انتقالي، بمبادرة من الناشطين وبعض التنسيقيات، سمى فيه 94 معارضاً سورياً، من مختلف الطوائف والقوميات السورية، أعضاء، وكلفني باسم ناشطي الثورة برئاسته، ودعوة أعضائه للاجتماع، من دون مشورة أحد. (الإعلان من على شاشة التفلزة عن هذا المجلس الانتقالي يشكل رداً على الذين حاولوا أن يجعلوا من المجلس الوطني محاولةً لانتزاع المعارضة السياسية القيادة من التنسيقيات. فعلى الرغم من قدراتهم الإبداعية الكبيرة التي أظهروها في قيادة النشاطات الميدانية، وتنظيم التظاهرات والمسيرات، وبلورة التكتيكات اللازمة لمواجهة آلة القمع والقتل، لم يكن بوسع الناشطين الميدانيين، في الشروط التي كانوا يعملون فيها، إنتاج أي قيادة سياسية مركزية، خصوصا أن وجودهم كان يكاد يقتصر على الحضور في شبكات التواصل الاجتماعي. من هنا، أصبحت مسألة توحيد المعارضة ودمجها مع ممثلي التنسيقيات تساوي مسألة إيجاد قيادة سياسية للثورة).

وعلى الرغم من اعتذاري، أخذتُ المبادرة على محمل الجد، وأدركتُ درجة اليأس التي وصل إليها الناشطون أمام تقاعس النخبة السياسية والثقافية وتردّدها، وعمق الهوة التي تفصل الناشطين الميدانيين عن القوى السياسية المعارضة التي تغرق في التفاصيل الصغيرة، والعجز المخجل الذي أظهرته الطبقة السياسية السورية عموماً في مواجهة تحدّي حمل مسؤولية قيادة الثورة، وتأطير شبابها، وتقديم غطاء سياسي جدي يساعد على تقديم الحماية للشباب المعرّضين للقتل والتعذيب، وعلى بلورة المواقف الداخلية، وبناء التحالفات الخارجية.

-4-

الفيتو الروسي

يصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في بيروت بعد أيام، كتاب المفكر والأكاديمي، وأول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، “عطب الذات.. وقائع ثورة لم تكتمل.. سورية 2011 – 2012” في 528 صفحة، ويتضمن إطلالةً على لحظة الثورة السورية، ومقدماتها وجريانها، من خلال شهادة نقدية مباشرة، يطرحها غليون، بشأن الأداء العام لشخصيات وقوى وفاعليات وفصائل، وسياسيين وناشطين ومثقفين في المعارضة السورية.. ينشر “العربي الجديد” أجزاء من الكتاب.

بعكس سياسة الولايات المتحدة المتخبطة والانكفائية معاً، كانت سياسة الاتحاد الروسي بالغة الوضوح والشفافية. لم تغيّر روسيا موقفها من دعم النظام، ولا رفضها فكرة الثورة الشعبية. وقفت منذ البداية في مجلس الأمن، من دون تردد ولا مساومة، ضد استصدار أي قرار يسمح للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً عملياً ضد المذابح التي بدأت في سورية، مع بداية التحرّكات الشعبية، وغطت على التدخل العسكري الإيراني، وتحالفت من دون أن يرفّ لها جفن مع المليشيات الطائفية. وزوّدت جيش الأسد بالمستشارين العسكريين والأمنيين وبالسلاح والذخيرة. وعندما شعرت أن النظام أصبح في خطر، بعد أن هُزِمت المليشيات، وجيش النظام في أكثر المناطق السورية، على يد الفصائل المسلحة للمعارضة، دخلت بقوة أكبر، واستلمت قيادة العمليات العسكرية، واستخدمت قواتها الجوية على نطاق واسع للفتك بحاضنة المعارضة وفصائلها، وقادت عملية تفكيكها، من خلال الجمع بين التهديد بالدمار الشامل أو القبول باتفاقات خفض التصعيد، واللعب على تناقضات الفصائل، وشقّ صفوفها، وترويضها بالوعود الكاذبة، بحماية من يستسلم منها، قبل أن تنقض عليها في مرحلة تالية.

ما الذي دفع موسكو إلى القيام بكل ذلك؟ في الواقع لم تكن نظرة فلاديمير بوتين ووزيره سيرغي لافروف تختلف كثيراً عن نظرة الرئيس أوباما إلى جوهر الصراع. كان يعتقد أيضاً أن الديمقراطية مزحة سقيمة في الشرق، وأن الأمر يتعلق بالأحرى بهجوم الأكثرية السنّية المهمشة في السلطة على الحكم العلوي الأقلوي، حتى لو أطلق عليه على سبيل الدعاية “العلماني”. لكن الفرق أن موسكو كانت ترى في الانخراط مع النظام، ولمصلحة بقائه، مصلحةً استراتيجية كبرى لها، في الوقت الذي لم يرَ الأميركيون في الانخراط مع المعارضة أي مصلحة من أي نوع، إضافة إلى أنه لم يكن لديهم أي اقتناع بأن مثل هذا التغيير يفتح إلى غير الفوضى التي شهدوا نماذج حية لها في التغيير الذي أحدثوه هم أنفسهم في العراق وليبيا.

بعد أسابيع من تشكيل المجلس الوطني السوري، تلقيت دعوة من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، للتباحث حول المسألة السورية، وكان ذلك مصدر تفاؤل كبير لنا، اعتقاداً منا بأنها ستكون فرصة ذهبية لفتح نافذة في الموقف المتصلّب والمعادي الذي وقفته موسكو من الثورة السورية خلال الأشهر الثمانية الماضية. وذهبتُ إلى موسكو بعقلٍ مفتوح، واستعداد لتقديم كل التنازلات المطلوبة لكسب القيادة الروسية إلى جانب خيار وقف الحرب الهمجية التي يشنها النظام على المدنيين. لكنني، من اللحظة الأولى للمقابلة، فوجئتُ بخطابٍ عنيفٍ وقاسٍ يستهدف مباشرة القضية التي أتينا للدفاع عنها، من وراء انتقادات الوزير الروسي اللاذعة والهستيرية للغرب. كان حديث لافروف مع وفد المجلس بأكمله مرافعةً اتهاميةً لا تنتهي ضد الغرب وسياساته، في العراق وليبيا وأوروبا، وتدخله الدائم في الشؤون الخاصة بالدول، وتحضيراته للتدخل المقبل في سورية، ومن ثم تأكيد تصميم الروس على مقاومة هذه السياسة، وعدم التراجع خطوة واحدة “هذه المرة”.

كان جل جهدي منصباً على إجبار الوزير الروسي على الحديث في الأوضاع السورية ذاتها، وليس عن تدخل الغرب، وإعادته إلى الموضوع كلما هرب منه. وطمأنته منذ البداية أن المجلس الوطني لا يدافع عن التدخل الغربي في سورية، وأن بيانه التأسيسي يرفض ذلك، وأن قدومنا إلى موسكو أكبر دليلٍ على أن رهاننا ليس على هذا التدخل، وأننا نريد التفاهم مع القيادة الروسية، للتوصل إلى حل سياسي يقطع الطريق على احتمال أن يتطوّر الموقف، وينزلق الوضع بما يمهد دولياً للتدخل الغربي. لكن في كل مرة، كان لافروف ينقل الحديث، من جديد، إلى موضوع خداع الغرب وسياساته العدوانية، وتصميم القيادة الروسية على مواجهته هذه المرة، وعدم السماح له بتنفيذ مخططاته في سورية، كما فعل من قبل في ليبيا والعراق.

قلتُ: إن الأمر يتعلق أولاً بحركة شعبية داخلية تنشد التغيير السياسي، وليس لها أي أهداف تتعلق بحرف سورية عن تحالفاتها الاستراتيجية، وتوجهاتها الدولية التقليدية، وإن سورية كانت منذ الخمسينيات حليفاً لروسيا، ولها مصلحة كبرى، مهما كان النظام السياسي، في المحافظة على هذا التحالف. كما أن جيشنا يتزوّد بالسلاح الروسي، ويتدرب قسم من ضباطه عندكم. وقد سعى الشعب السوري، منذ استقلاله، إلى إقامة علاقات قوية مع روسيا، لأنه غيور على استقلاله وسيادته، ولا يريد أن يبقى أسير علاقةٍ أحاديةٍ مع الغرب، وإن المعارضة حريصةٌ على الحفاظ على هذه العلاقات التاريخية، والتعاون المثمر مع روسيا. وإنه لا يوجد أي اعتراضٍ لدى السوريين على وجود قاعدة طرطوس البحرية الروسية وتوسيعها، بل إنه لا مانع لدينا من السماح لموسكو ببناء قاعدةٍ عسكريةٍ إضافية، إذا أرادت ذلك. وإننا متمسّكون بالصداقة مع روسيا مهما كان الثمن. وبالغتُ كي أغير مناخ الحديث السلبي، فقلت: تأكدوا، معالي الوزير، أننا لن نتخلى عنكم، حتى لو تخليتم أنتم عنا، لأننا لا نريد أن نسقط في دائرة التبعية الأحادية للغرب.

ولا أعتقد أنه كان خادعاً عندما رمى بعروضي جميعاً عرض الحائط قائلاً: ليس لقاعدة طرطوس أي قيمة عسكرية، إنها مجرد محطة لتزويد السفن الروسية بالخدمات، وإن روسيا لا تبحث في موقفها عن مكاسب في سورية، وإن الأسد لم يكن حليف روسيا وإنما كان حليف الغرب، ولم يقم بزيارة إلى روسيا سوى بعد خمس سنواتٍ من استلامه منصب الرئاسة، وإن ما يهم موسكو في هذا الموضوع ليس الأسد وإنما الحفاظ على حقوق الشعب السوري والحيلولة دون أي تدخل غربي في سورية.

وقد أصبح جلياً لي، بعد ما يقرب الساعة من المداولات، أنه كان يقصد ما يقول، وأن سورية لم تكن تعني روسيا كثيراً، وهي ليست في محور اهتمامها لتحقيق مكاسب مادية أو سياسية. ما كان يعنيها هو الأزمة السورية التي فجرتها الثورة وتحويلها، وهذا رهانٌ أكبر بكثير من رهان القواعد العسكرية أو المنافع المادية، إلى فرصةٍ لا تعوّض من أجل إظهار إرادة روسيا التي لطختها العنجهية الغربية بالوحل، وقدرة موسكو على تحدّي إرادة الغرب، وإفشال خططه في سورية، وعدم السماح له بخداع روسيا، وتحقيق ما نجح في تحقيقه في العراق وليبيا، ومن قبل في أفغانستان وأوروبا الشرقية. بمعنىً آخر، كانت روسيا تريد، من خلال موقفها المعارض أي تغيير في سورية، بصرف النظر عن أي اعتبارٍ آخر، ومهما كانت التكاليف والخاسرون الذين صدف وكانوا عموم السوريين، أن تعطي درساً للغرب، وأن تفرض وجودها عليه، وتستعيد احترامه لها، وتغيير قاعدة اللعب بإجباره على الحوار معها، بعد أن أهملها وأنكر وجودها وتنكر لها خلال ثلاثة عقود.

قلت، بعدما يئست من إمكانية زحزحة الوزير عن مواقفه المتجمدة على انتقاد الغرب، وإصراره على أن التدخل الغربي لا بد حاصلٌ في سورية، وبهدوء بالغ: معالي الوزير، انظرْ إليّ جيداً؛ أنا لم آتِ إليك ممثلاً للغرب، كما أنني لستُ، ولم أكن يوماً، من مناصري سياساته الدولية، وليس لدي أي اعتراض على انتقاد هذه السياسات، ولستُ بعيداً عن أن أؤيدك في الكثير ممّا تقوله في وصفها، وأعرف مدى ما بينكما من خلافات. أتيت إلى هنا ممثلاً لشعبٍ يُذبح كل يوم مئة مرة، وهو شعبٌ محب لروسيا، وصديقٌ لها منذ سبعين عاماً، لا صديق الغرب، ثم إنك تتحدّث مع إنسان قضى عمره في نقد سياسات الغرب، وأولها حماقته في غزو العراق وليبيا. إذا كانت لديكم حساباتٌ مع الغرب، فالرجاء أن لا تسعوا إلى تصفيتها على حسابنا، فنحن شعبٌ صغيرٌ لا يتحمل كلفة مثل هذا الصراع.

هذه كانت اللحظة الأولى التي خرج فيها سيرغي لافروف عن تجهمه، وخفف من لهجته العدائية، وأظهر ما يشبه الابتسامة، علامة الرضى. لقد أدرك بالتأكيد أن رسالته قد وصلت. وأصبح بإمكاننا أن ننتقل إلى الحديث في الموضوع الذي قدمنا من أجله، وأتيحت لنا الفرصة لشرح وجهة نظرنا. ولفت نظري أكثر ردّه على محاولتي إقناعَه بأن ما يحصل في سورية هو ثورة شعبية حقيقية، لا نستطيع نحن أنفسنا أن نتحكّم بها ما لم يبادر النظام إلى التغيير، وأن ما نأمله هو أن تمارس موسكو ضغوطاً عليه للاستجابة لنداء التفاهم والسلام وعدم زج البلاد في الحرب الأهلية. قال بلهجة المتهكِّم: تحدثني عن الثورة، نحن الذين نعرف الثورة ونعرف ما هي حقيقتها.

مع ذلك، كان جو اللقاء قد تحول في اتجاه إيجابي، كما يبدو من تمديده وقت اللقاء إلى ضعفه تقريباً، ثم اعتذاره عن متابعة الحديث معنا، بسبب ارتباطاتٍ بمواعيد أخرى، وتكليف نائبه ومستشار الرئيس للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، بمتابعة النقاش الذي استمر معه أكثر من ساعتين إضافيتين. وقد أظهر بوغدانوف في ذلك اللقاء من التفهم والتجاوب مع وفد المجلس، والعطف على القضية السورية، ما جعلني أشعر أن فرص تغيير الموقف الروسي ليست معدومة بالضرورة.

مع ذلك، لم أخرج من اللقاء متفائلاً. قلتُ ربما نجحنا في تخفيف غلواء موسكو، لكن ماذا يمكن للافروف أن يقدّمه لنا إذا كان بوتين ينوي أن يستخدم “الأزمة السورية”، من أجل تركيع الغرب وإذلاله، بإظهار عجزه وحيرته أمام تحدّي روسيا له في سورية؟ بقيت بين مرتاح لأنني فهمت الموقف الروسي على حقيقته ويائس لإدراكي أن مشكلتنا مع روسيا لن تكون سهلة الحل.

نقل لي معاذ الخطيب الذي التقى الوزير بعد سنوات من لقائي الأول أن لا فروف كان سعيداً جداً من أول لقاء جرى مع المجلس الوطني، لكن انطباعه الإيجابي بدأ يتغير بعد سماعه ما جرى في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه. وملخص ما كنتُ قد ذكرته في هذا المؤتمر رداً على سؤال حول تقييمي للِّقاء بلافروف: “لم نستطع أن نقنع الروس بموقفنا، كما أنهم لم ينجحوا في إقناعنا بموقفهم. نأمل أن تكون لنا لقاءات أخرى”.

كان هذا التعبيرَ الصادق عما حدث بالفعل. لكن موسكو كانت تنتظر منا ربما شيئاً آخر، توكيلاً علنياً أو على الأقل مبطّناً بالقضية السورية، أو عبارة توحي للرأي العام أننا نفوّض روسيا بالعمل على قضيتنا وننكر تدخل الغرب. ولعلنا لم ندرك عمق الضغينة الروسية تجاه الغرب ورغبة موسكو في أن تسقيه من الكأس ذاتها التي سقاها منها (تدل على ذلك التغطية الإيجابية للصحافة الروسية للمؤتمر؛ فقد ذكرت وكالة أنباء موسكو في اليوم ذاته أن “الجانب الروسي أعرب عن ارتياحه للتواصل مع المجلس، وأكد حرصه على مواصلة الاتصالات معه خلال الفترة المقبلة”، وأنه كان في توافق مع رئيس المجلس حول ضرورة تجنب الانزلاق نحو السيناريو الليبي. وختمت بالقول: “كان غليون أجرى جولة محادثات مع لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف في لقاء دام أكثر من المدة المخصصة له، ما يشير إلى أن المحادثات كانت مطوّلة وعميقة).

في أول لقاء مع المسؤولين الأوروبيين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج لقائنا مع الوزير الروسي، أجبتهم: مع الأسف، ما تقاتل روسيا من أجله في سورية ليس في حوزتنا، نحن السوريين، ولا نملك أي وسيلة لتأمينه. إنه لديكم أنتم. قالوا: ماذا تقصد. قلت: تريد موسكو أن تفتحوا الحوار معها، وتنظروا إليها كنِدٍّ لكم وشريكٍ في قرارتكم الدولية، وقد همّشتموها. وهذا ما يهمها أكثر من أي قواعد عسكرية واستثمارات اقتصادية في سورية، فهي غاضبة منكم، وناقمة على تعاملكم معها بالعقوبات كدولة من الدرجة الثانية. وذكرت لهم بعض أفكار المرافعة العنيفة التي سمعتها من الوزير لافروف ضد سياساتهم. وقلت: إن مشكلة روسيا معكم، لا معنا، ولسنا سوى الوسيلة التي تستخدمها لتذكيركم بوجودها وغضبها وتغيير مواقفكم منها. وأضفت: إذا كنتم جادّين في مساعدتنا، فأنصحكم أن لا تقتصروا على فرض العقوبات عليها، لأن هذا يشعرها بالإذلال أكثر، ويزيد من تشدّدها وغلوائها، ينبغي، بالتوازي، أن تفتحوا حواراً معها، يشعرها بالاعتراف بها قوةً كبرى، ويساعد على فكفكة عقدة غضبها وتمردها. كان الجواب حاسماً وفورياً ومن دون تردد: هذا مستحيل. (كان الغربيون يفتقرون إلى أي خطة عمل من أي نوع، عسكرية أو سياسية، في المسألة السورية، نتيجة الموقف الذي اختاروه في عدم التورط وتكرار نمط التدخلات الكارثية التي جرت في العراق وليبيا ومن قبل في أفغانستان، واكتفوا بفرض بعض العقوبات على رجالات الأسد المقربين ومحاولة تطمين روسيا على مصالحها في سورية، لتشجيعها على القبول بحل سياسي يحفظ ماء وجههم. لكنهم كانوا يرفضون الحوار معها في القضايا الأخرى، بل إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان يرفض لقاء الرئيس الروسي بوتين. لهذا كان الغربيون يدفعون المعارضة للتقرب من موسكو على أمل أن يرموا المسؤولية عنهم. لكن بينما كانت المعارضة تتودد لموسكو التي لا تكاد تراها، من أجل تشجيعها على الضغط من أجل الحل السياسي، كانت موسكو هي التي تضغط في الواقع على النظام لتعطيل المفاوضات والاستمرار في الحرب، لتُبقي مفتاح الحل في يدها وسيلةً للضغط على الغرب، ووضع دبلوماسيته واستراتيجيته السلمية في مأزق، وتجريده من أي خيارٍ بديل عن الحوار مع موسكو والتعاون معها).

كان هذا الجواب كافياً بالنسبة إليّ لفهم غل الروس، لكن أيضاً لفهم تفكير الغربيين، فربما بدا دفاعي عن الحوار مع موسكو مفاجئاً وغريباً في الوقت الذي لا تحتل سورية أيَّ موقع في منظومتها، وليست حليفةً لها، وفي الوقت الذي كانت فيه المعارضة السورية تطالب بإنزال مزيدٍ من العقوبات بروسيا وبعضها بالتدخل العسكري لتحرير سورية من نظام الأسد الذي أصبح تابعاً لها. وقد حاولتُ أن أعبّر عن أفكاري هذه وقتها في مقالٍ ذكرتُ فيه أنه لا مخرج من المحنة السورية إلا بأحد حلين، لا ثالث لهما: التفاهم بين موسكو وواشنطن أو التفاهم بين الأطراف السورية. وكلاهما بدا في تلك اللحظة، وربما لا يزال، بعيد المنال، بل من باب المحال.