“قصائد سرقتها الكلمات من فمي”… مختارات لمارك ستراند (ترجمة)

ترجمة تحسين الخطيب

■ الحارس

تغربُ الشّمسُ. والمروجُ تشتعلُ.

النّهارُ الضائعُ، النّورُ المفقودُ.

لِمَ أُحبّ الذي يَخْبُوْ؟

أنتَ يا مَن ذهبتَ، أنتَ يا مَن ترحلُ،

أيّ غرفٍ معتمةٍ تقطنُ؟

يا حارسَ موتي،

يا حافظَ غيابي. إِنّيَ حَيّ.

■ في خلوة البيت

تريدُ أن تنظرَ إلى نفسكَ جيّدًا. تقفُ أمامَ مرآةٍ، تخلعُ سترتكَ، تفكّ أزرارَ قميصكَ، تحلّ حزامكَ، ثمّ تفتحُ سحّابَ السّروالِ. تسقطُ عنكَ الثيابُ الخارجيّةُ. تخلعُ نعليكَ والجوربينِ، وتعرّي قدميكَ. تشلحُ ثيابكَ الداخليّةَ. ثمّ ذاهلًا، تتقرّى المرآةَ، وقد أعيتكَ الحيلةُ. هَا أنتَ هناكَ، هَا إنّكَ لستَ هناك.

■ الفستان

تمدّدي على التلّةِ البرّاقةِ

ويدُ القمرِ على خدّكِ،

جسدُكِ عميقٌ في طيّاتِ فستانكِ البيضاءَ،

لن تسمعي الخُلْدَ الشهوانيّ

وَهْوَ يُطِيلُ عتمَهُ،

أوِ البومَ وَهْوَ يُهيّئُ الليلَ كلّهُ

(اللّيلَ الذي هُوَ حكمتُهُ) أوِ القصيدةَ

التي تملأُ وسادتكِ بريشاتها الزّرقاءَ.

ولكنّكِ لو خطوتِ خارجَ فستانكِ وتحرّكتِ في الظلّ،

فسوفَ يعثرُ عليكِ الخلدُ، ويعثرُ عليكِ البومُ، وتعثرُ عليكِ القصيدةُ،

وسوفَ تسقطينَ في عتمةٍ أخرى، تلكَ التي سوفَ تجدينَ

نفسكِ تخلقينَها وتُعيدينَ خلقَها حتّى تكتمل.

■ شتاء في المكتبة الشماليّة

يسّاقطُ الثلجُ، ويملأُ

الحقولَ التي أضاءَها القمرُ.

وطيلةَ اللّيلِ نسمعُ

الرّيحَ على أكوامِ الثلجِ

فنفكّرُ في الهروبِ

مِن هذي الغرفةِ، هذا البيتِ،

ومدَياتِ أنفُسِنا

التي غيّمها الشتاءُ.

سراخِسُ وأزهارٌ شاحبةٌ

تتكوّنُ على النوافذِ

مثلَ تَذْكِراتٍ عابسةٍ

لصيفٍ تبدّدُ.

تطبقُ الجدرانُ.

نتمدّدُ منفردينَ طيلةَ اللّيلِ،

نفكّرُ في أينَ نحنُ.

ولا مكانَ نمضي إليهِ.

■ حكاية نجاح

لو عرفتُ في البَدْءِ بأنّ المُرتقى سيكونُ بطيئًا، وشاقًّا، ومضجرًا فَيْنَةً بعدَ أُخرى، لَاخترتُ السّيرَ على طولِ أحدِ الوديانِ المحليّةِ، مُسْلِمًا نفسي إلى وجهاتِ نظرٍ محدودةٍ، وأفكارٍ بَخْسةٍ، وحياةٍ لم تُلهم أيًا من خيباتِ الرّجاءِ الأسمى.

ولكنْ، أنّى لي أن أعرفَ؟ بدتِ الأرضُ في البدءِ مستويةً، وكانتِ الخُطى واسعةً. وليسَ إلّا شيئًا فشيئًا حتّى أصبحتُ مدركًا للصّعودِ؛ صارَ الذّهابُ أشدّ، فصرتُ ألهثُ، وكانتِ الوقفاتُ القصيرةُ متواترةً. كنتُ كثيرًا مَا أقتفي آثارَ خَطوي ثانيةً حتّى وجدتُ سبيلًا يُرجَى منهُ الخيرُ مزيدًا.

واصلتُ عبرَ كلّ الفصولِ وأستطيعُ تذكّرَ كيفَ بدتْ يائسةً مجازفتي آناءَ ليالي الشّتاءِ الطويلةِ تلكَ وكيفَ كانَ عليّ، أثناءَ الرّبيعِ حينَ وهنتْ عزيمتي، أن أتخيّلَ الشتاءَ ثانيةً، البردَ، والوعثاءَ.

ولو كانتْ ثمّةَ أوقاتٌ خامرتني فيها ريبةُ الوصولِ، فإنّني أعرفُ الآنَ بأنّ مخاوفي كانتْ باطلة، فها أنا ذَا، في عنفوانِ جسدي، أشعرُ بيبابِ السّماءِ الأزرقِ العظيمِ يطوفُ بمُرتقَى مأثُرتي. أيّ مزيدٍ هناكَ؟ أحسِبُ نفسي بينَ المُبارَكينَ. فحياتي كلّها في النّزولِ.

■ قصيدة عن الرّقص

إنّهم يرقصونَ الآنَ

كاملينَ في الهواءِ، يبدوْ ذلكَ،

ترفعهم أجواءٌ

مِن حشمةٍ خالصة.

جذلينَ في فيضِ

ما يلبسونَ، نفكّرُ

في أنهارٍ خفيفةٍ بعيدةِ الاحتمالِ،

تجري في الهواء.

لا تعبَ يصحبُ

بهجتهم؛ إنهم يرقصونَ في غايةِ الحُسْنِ

فتنهضُ ظلالهم وتنفتحُ على طولِ

الجدرانِ،

نبتهجُ

لأنّنا نشعرُ بثقلنا يتجندلُ

حولَ عظامنا وفي

كراسينا،

لأنّنا لن نبدّدَ حيواتنا

البتّةَ راقصينَ،

راقصينَ على (أنغامِ)

نهايةٍ سافلةٍ

غيرِ موسيقيّة.

■ ضربٌ من الوهَن

إنّهُ يكبرُ عليكَ. على مهلهِ. شيئًا فشيئًا. حتّى لا تكادُ في البَدْءِ أن تراهُ. وفي آخرِ المطافِ، بالطّبعِ، لا تستطيعُ أن تفتقدهُ. إنّهُ يتفتّحُ. تأخذُ إليهِ أيّ عضوٍ طبيعيٍ من نفسكَ كيفَ تشاءُ. إنّهُ يأخذُ في أن يصبحَ جميلًا فتبدّدَ ساعاتٍ وأنتَ مستغرقٌ في الفكرةِ عنهُ.

تسوءُ الأمورُ كثيرًا لأنّكَ تقضي أيامًا بأكملها أمامَ مرآةٍ ثمّ أخرى، مستديرًا على هاتهِ الشّاكلةِ وتلكَ، لتحصلَ على الزّاويةِ المناسبةِ ليسَ إلّا، تاركًا الضوءَ يسقطُ على هواهُ، جاعلًا الأثرَ أكثرَ حدّةً. تسمحُ لأصدقائكَ بالمجيء لينظروا. “أَحبّني، أحبّ هذا”، تقولُ. ثمّ تشيرُ.

يتحدّثُ الجميعُ عنهُ. ثمّ يخرجُ عن السّيطرةِ، شيئًا فشيئًا، فلم تعُد تستطيع العثورَ على طريقةٍ لإبرازِ مزاياهُ. تشعرُ بالخديعةِ. تكرهُ نفسكَ. تغطّي مراياكَ بستائرَ قاتمةٍ. ترفضُ أن ترى أصدقائكَ. لا شيءَ يعملُ. إنّه يظلّ. إنّهُ يأكُلك.

■ تجوال

ولأنّني وصلتُ عبرَ البابِ ذاتهِ

الذي تركتُهُ، رحلتُ ثانيةً.

حفظتُ أسبابيَ عن ظهرِ قلبٍ،

ولم أفقدِ السّبيلَ حيثُ كنتُ أمضي قطّ.

أن أرحلَ وأصلَ، أن أصلَ وأرحلَ

كانَ كلّ الذي في البالِ.

كانت بواعثي بسيطةً بما يكفي—

مشيتُ من أجلِ التّجوالِ.

حاصلُ حركتي العاصفُ،

أدهشتني نفسيَ

في العبورِ. واكبتُ خَطْوَ

الذي كُنْتُهُ. آهِ، كنتُ أندفعُ،

أو فكّرتُ بأنّيَ كنتُ، حتّى رأيتُ

المسافةَ التي توجّبَ عليّ أن أقطعَها

فرحتُ على نحوٍ أرتابُ

بأنّ ماضيّ كانَ يلحقني.

أسرعتُ، غيرُ راغبٍ في رؤيةِ نفسي

تغادرُ قبلَ وصولي

حينَ، في بعضِ الأحيانِ أثناءَ تعجّلي

الرّجوعَ، شعرتُ بأنّ نفسي تحاولُ.

■ الحادثة

يدهسُني قطارٌ.

أَرثي لحالِ

المهندسِ

الذي ينحني

ويهمسُ في أُذني

بأنّهُ بريءٌ.

يسمحُ جبيني،

ينفخُ الرّمادَ

عن شفتيّ.

وفي هواءِ المساءِ

يتصعّدُ دمي،

ويغبّشُ نظّارتيهِ.

يهمسُ في أُذني

تفاصيلَ حياتهِ—

بأنّ لديهِ زوجةٌ

وطفلٌ يحبّهما،

وبأنّهُ كانَ مهندسًا

أبدًا.

يتكلّمُ

حتى يجعلنا شعاعُ

المصباحِ الكاشفِ لأحدهم أبيضَيْنِ.

يقفُ.

ينفضُ سترتَهُ

ويأخذُ في الرّكضِ.

تطقطقُ الجِمارُ

تحتَ نعليهِ الطّويلينِ،

والهواءُ باردٌ

وثقيلٌ

على وجنتيهِ.

وفي البيتِ يجلسُ

في المطبخِ،

محدّقًا في العتمةِ.

وجهُهُ متورّدٌ،

ويداهُ مرصوصتانِ

بينَ ركبتيهِ.

يراني ممدّدًا،

بلا حراكٍ

قُربَ السكّةِ

ونُوّارُ أنفاسيَ

الشّاحبُ

قد جُرفَ بعيدًا؛

الحقولُ تتقوّسُ

تحتَ الملاءاتِ الثّقيلةِ

للرّيحِ

والعصافيرُ تتناثرُ

في روافدِ

الشّجرِ.

يهرعُ خارجًا

منَ البيتِ،

يرفعُ حطامَ

جسدي بين ذراعيهِ

ويعيدني.

أستلقي في السّريرِ.

يضعُ رأسَهُ

قُربَ رأسي

ويخبرني

بأنّني سأكونُ بخير.

ضوءٌ شاحبٌ

يلمعُ في عينيهِ.

أُصغي إلى الرّيحِ

وهيَ تضربُ بقوّةٍ على البيتِ.

لا أستطيعُ النّومَ.

ولا أستطيعُ أن أظلّ مستيقظًا.

المصاريعُ تخبطُ.

ونهايةُ حياتي تبدأُ.

■ ساعي البريد

إنّهُ منتصفُ اللّيلِ.

يظهرُ في الممشى

ويطرقُ الباب.

أهرعُ لتحيّتهِ.

يقفُ منتحبًا هناكَ،

ويهزّ رسالةً نحوي.

يخبرني بأنّها تحتوي

على أخبارٍ شخصيّةٍ مرعبة.

يخرّ على ركبتيهِ.

“سامحني! سامحني!” يتوسّلُ.

أسألُهُ الدّخولَ.

يمسحُ عينيهِ.

بزّتُهُ الكحليّةُ

كبقعةِ حبرٍ

على أريكتي القرمزيّةِ.

عاجزًا، متوتّرًا، وصغيرًا،

يتكوّمُ مثلَ كرةٍ

وينامُ فيما أُحبّرُ

مزيدًا من الرسائلِ إلى نفسي

على ذاتِ المنوالِ:

“سوفَ تحيا

مُثخنًا بالآلامِ.

وسوفَ تغفرُ.

■ الرّجل في الشجرة

جلستُ في الأوصالِ الباردةِ لشجرةٍ.

لا ثيابَ عليّ وكانتِ الرّيحُ تعصفُ.

وقفتِ أسفلَ في معطفكِ الثّقيلِ،

المعطفِ الذي كنتِ تلبسينْ.

وحينَ فتحتهِ، كاشفةً صدركِ،

فَرّ عَثٌّ، وأَيًّا كانَ الذي قلتهِ

في تلكَ اللحظةِ قد اسّاقطَ هادئًا على الأرضِ،

الأرضِ التي حولَ قدميكِ.

طفا ثلجٌ من الغيمِ في أُذنيّ.

والعثّ الذي مِن معطفكِ قد طارَ في الثّلجِ.

والرّيحُ لمّا تحرّكتْ تحتَ ذراعيّ، تحتَ ذقني،

تأوّهتْ كطفلٍ.

لن أعرفَ البتّةَ لماذا

تحوّلت حياتُنَا إلى الأسوءِ، ولا حتّى أنتِ.

غرقَ الغيمُ في ذراعيّ فقامتْ ذراعاي.

إنّهما تنهضانِ الآن.

أتمايلُ في الهواءِ الأبيضِ للشّتاءِ

وصرخةُ الزّرزورِ مطروحةٌ على جلدي.

حقلُ سراخسَ يغمرُ نظّارتي؛ أنفضها بعيدًا

كي أراكِ.

أستديرُ فتدورُ الشجرةُ معي.

ليستِ الأشياءُ أنفُسَهَا في هذا الضّوءِ فحسبُ.

تُغمضينَ عينيكِ فيسقطُ

المعطفُ مِن فوقِ كتفيكِ،

وتنسحبُ الشجرةُ مثلَ يدٍ.

تصيرُ الرّيحَ أنفاسي، ولا شيءَ يقينًا بعدُ.

والقصيدةُ التي سرقتها هذي الكلماتُ من فمي

قد لا تكونُ هذي القصيدة.

■ سفينة الأشباح

عبرَ الشّارعِ المزدحمِ

تطفو،

حمولَتُها

الغامضةُ كالرّيحِ.

تنسابُ

عبرَ حُزنِ

الأحياءِ الفقيرةِ

إلى الحقولِ القصيّةِ.

بطيئًا،

الآنَ قربَ ثورٍ،

الآنَ قربَ طاحونةٍ هوائيّةٍ،

تسيرُ.

عابرةً

في اللّيلِ كحلمِ

الموتِ،

لا يمكنُ أن تُسمَعَ؛

تحتَ النجومِ

تتسلّلُ.

يحدّقُ

طاقمُها

والرّكابُ؛

أبيضَ منَ العظمِ،

عيونُهم

لا تُغمَضُ أو تدورُ.

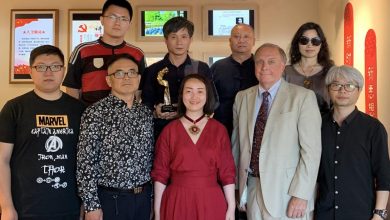

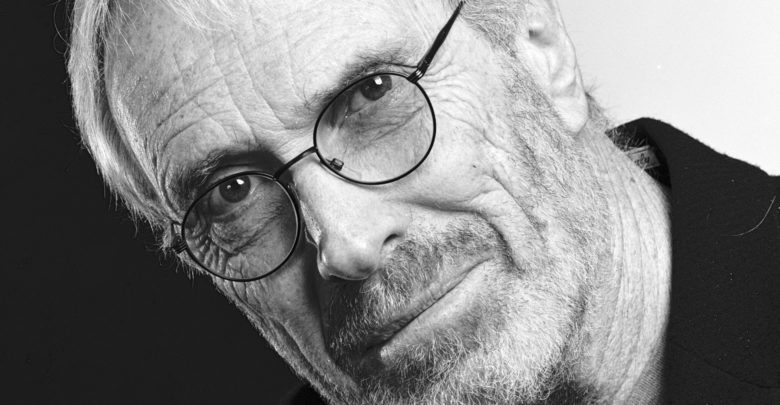

مارك ستراند (Mark Strand (1934- 2014، شاعر أميركي ذائع الصيت. من كتبه: النوم بعين مفتوحة (1964)، وقصة حيواتنا (1973)، والساعة المتأخّرة (1978)، والأثر الباقي (1978)، وميناء معتم (1993)، والإنسان والجَمل (2006)، وكأنّه محتجب (2012).