في “الانشقاق عن النظام” و”العودة إلى حضنه”: بين الجذرية المبدئية والميوعة البراغماتية ثمّة وسط “ذهبي” غائب/ د: حسام الدين درويش

إذا كانت بدايات الثورة السورية، شهدت ظاهرة الانشقاق عن نظام الأسد، فإننا مؤخرا يتنا نشهد ظاهرة “العودة إلى حضن الوطن”. الباحث والأكاديمي، حسام الدين درويش، يبحث في الظاهرتين، ويقرأ في أوضاع وأحوال المنشقين سابقا، والعائدين إلى حضن الوطن حاليا.

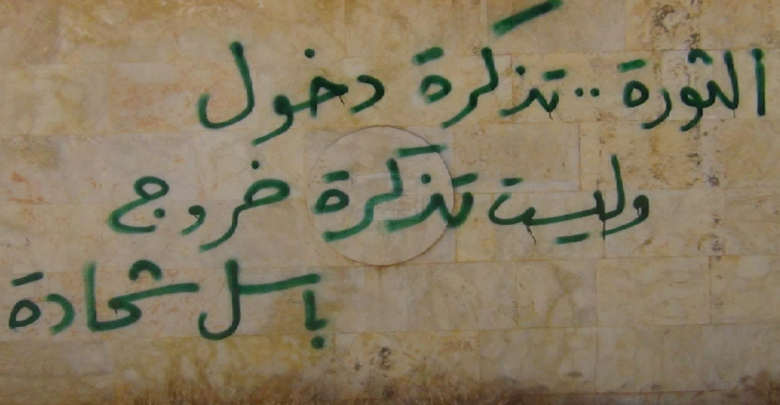

في بدايات الثورة السورية، برزت ظاهرة “الانشقاق”، بوصفها موقفًا سياسيًّا أخلاقيًّا يعلن فيه “المنشق” رفضه للنظام، وتركه لوظيفته في الدولة، لأن النظام التهم هذه الدولة، وحوَّلها إلى آلةٍ لدعمه، والترويج له، وقمع معارضيه، أو حتى سحقهم.

وعلى الرغم من الحماس والتمجيد الأخلاقي والسياسي، الذي قوبلت به هذه الظاهرة، في البداية، من صفوف (معظم) متبني قيم الثورة، إلا أنه ظهرت لاحقًا بعض الآراء التي تناقش مدى حكمة إعلان هذا الانشقاق؛ وذهبت بعض الآراء إلى أنه كان من الأفضل بقاء المنشقين (“العاديين” أو غير القياديين خصوصًا) في مواقعهم ووظائفهم و”نخر عظام النظام من داخله”، إلى جانب المواجهة الجبهية معه (وهي المواجهة القائمة على الاصطدام المباشر والصريح بدون أي محاولات تكتيكية للالتفاف أو تفادي المواجهة) أو حتى كبديلٍ عن هذه المواجهة الجبهية أحيانًا. ثم تطورت النقاشات اللاحقة إلى التشكيك، ليس في جدوى الانشقاق فحسب، بل في أسبابه ومعناه وغاياته أيضًا. وازداد هذا التشكيك طردًا مع مرور زمن أكبر على بداية الثورة، ومع الموالاة الواضحة التي كان يُظهرها بعض “المنشقين” للنظام ولرأسه ولأجهزته الأمنية، قبل، بل وقبيل، الثورة. ومن الأسماء البارزة، في هذا الخصوص: رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء (وقبلها كان أمينًا لحزب البعث في دير الزور ووزيرًا ومحافظًا لمحافظة اللاذقية ورئيسًا للجنتها الأمنية) الذي “انشق” في آب 2012، وجهاد مقدسي الذي كان ناطقًا باسم “وزرارة الخارجية السورية” إلى نهاية 2012 تقريبًا، إلى أن “انشق” (مع رفضه لاستخدام هذا مصطلح “الانشقاق”، لتوصيف تحوله من “الماكينة الإعلامية للنظام” وفقًا لتعبيره، إلى أحد أفراد المعارضة “البارزين”) أو ترك النظام حينها، وأصدر بيانًا، في هذا الخصوص، في شباط/ فبراير 2013. وفراس طلاس ومناف طلاس، ابني وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس، والمقربَين من العائلة الحاكمة.([1])

أنواع المنشقين

وقد ثار الجدل الأكبر في خصوص بعض الشخصيات العامة، وبعضها كان يشغل مواقع بارزة في أجهزة النظام/ الدولة، ثم قامت بالخروج من النظام/ الدولة بدون أي وقفة نقدية مع “ماضيها السياسي/ الأخلاقي”، ودورها في النظام، وظروف أو مسوِّغات تأييدها له ولجرائمه، وحيثيات انشقاقها أو ابتعادها عنه. وتنوَّعت مواقف هذه الشخصيات، فمن جهةٍ أولى، هناك بعض الشخصيات العامة التي بدأت تعطي نصائحها “الحكيمة”، في خصوص ما تسميه ﺑ “الأزمة السورية”، رافضةً الانحياز إلى أي طرفٍ، ومعلنةً بجرأة غريبة “أنها ليست من المعارضة”. وربما كانت الحسنة الوحيدة في الموقف السياسي لمثل هذه الشخصيات هي إقرارها، المقصود أو غير المقصود، بأنها لا تملك “شرف” معارضة النظام الاستبدادي الحاكم. إضافةً إلى الشخصيات التي سيأتي على ذكرها لاحقًا، نذكر، على سبيل المثال، موقف الفنان سامر المصري الذي أعلن مؤخرًا أنه ليس معارضًا للنظام، وليس لديه موقف سياسي أصلًا، وأن موقفه إنسانيٌّ فقط.([2])

ومن جهةٍ ثانيةٍ، هناك شخصيات (جهاد مقدسي، على سبيل المثال) ابتعدت عن النظام، وحاولت تصدر العمل المعارض، و/ أو تشكيل “منصة جديدة” للمعارضة (منصة القاهرة)، بدون (إعلان) انشقاقها عن النظام أو توجيه أي انتقادٍ قويٍّ أو صريحٍ له، يتناسب مع طبيعته الديكتاتورية وجرائمه المأساوية.

ومن جهةٍ ثالثةٍ، هناك شخصيات، كانت الأكثر إثارة للصدمة والجدل والانقسام بين متبني قيم الثورة، فهذه الشخصيات لم تكتفِ بالصمت، في خصوص علاقتها القوية السابقة مع رأس النظام و/ أو أجهزته الأمنية والإعلامية المجرمة، ماديًّا و/ أو معنويًّا، بحق السوريين، بل أصرت على أن تعطي دروسًا في “الانحياز الأخلاقي” وفي ضرورة الترابط والتراحم والتعاضد، بين السوريين، في مواجهة القتلة، وبعيدًا عنهم. وحتى حين حاولت بعض هذه الشخصيات تقديم توضيحٍ عامٍّ عن “نشأتها المشبوهة وتاريخها الأسود”، بدا أنها تفتخر بهذه “النشأة” وذاك “التاريخ” أكثر من كونها ترى فيهما ما يستوجب الاعتذار أو الندم أو الأسف. ولعل المثال الأبرز، والأكثر إثارة للجدل من بين هؤلاء، هو أنس أزرق، الذي كان مراسلًا حربيًّا لقناة المنار، ثم انتقل بطريقة مفاجئة غير واضحة الخلفيات والحيثيات، ليصبح مديرًا لشركة ميتافورا و”تلفزيون سوريا، المحسوب على المعارضة”، ليستقيل من إدارة التلفزيون لاحقا.

طرافة ومأساوية في آن

هذا التحول غير المفهوم ولا الواضح، من حيث الأسباب والغايات والحيثيات، أفضى إلى نتائج طريفةٍ ومأساويةٍ، في الوقت نفسه. الطرافة تكمن في أن الأمر اختلط على الكثيرين بحيث أنهم ما عادوا يميزون بين الشخصيات المعارضة للنظام والموالية له. فرئيس الحكومة وبعض وزرائها أصبحوا، “بين ليلةٍ وضحاها”، في الهيئات السياسية التي (تدَّعي أنها) تمثِّل الثورة، وتتفاوض باسمها. والشخص الذي كان، إلى وقتٍ قريبٍ، متحدِّثًا رسميًّا باسم النظام، وكان ينكر مسؤوليته عن المجازر التي كان النظام يرتكبها آنذاك، ومنها مجزرة الحولة، وينكر (إمكانية) استخدامه للكيماوي، أصبح عضوًا أساسيًّا في “منصة” من منصات “المعارضة”، بعد أن أسهم في تأسيس هذه المنصة “المشبوهة”، والترويج لها، ولضرورة حصولها على حصة من “الكعكة” في المعارضة، وفي “الوفد المعارض” الذي سيتفاوض مع النظام. أما أنس أزرق الذي كان مراسلًا حربيًّا لتلفزيون بعض قتلة الشعب السوري (حزب الله)، فقد أصبح “بقدرة قادر”، ليس متبنيًّا لقيم الثورة فحسب، بل والممثل الإعلامي- “الأخلاقي” الأكبر لهذه القيم، ومتحدثًا منفتحًا على جميع السوريين إلا القتلة منهم، وفقًا لتوصيفه لشعار/ مبدأ “تلفزيون سوريا”.

ما بعد الانشقاق.. “العودة إلى حضن الوطن”

“لحسن الحظ و/ أو لسوئه”، انتهت موجة الانشقاقات منذ سنوات. لكن ما إن انتهينا من ظاهرة الانشقاق، حتى ظهرت ظاهرة جديدة، مناقضة ومماثلة لها، في الوقت نفسه: “ظاهرة العودة إلى حضن النظام/ الوطن”. وهذه الظاهرة تشبه ظاهرة الانشقاق، لأنها مماثلة لها، لكنها مناقضة لها في الاتجاه فقط. وكما هو الحال في ظاهرة “الانشقاق” فقد طالت الظاهرة الجديدة “كبيرة و”مهمة” في التنظيمات السياسية والعسكرية التي “تدَّعي أنها” تمثِّل الثورة السورية شخصيات (مثل نواف البشير وبسام الملك عضوي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وميس الكريدي) أو تتبنى قيمها وشعاراتها الأساسية المطالبة ﺑ “إسقاط النظام” (اللاعبان البارزان فراس الخطيب وعمر السومة، على سبيل المثال). والتشابه بين الظاهرتين، يكمن أيضًا في بعض مضامين التباين في موقف الممثلين للظاهرتين المذكورتين. فقد امتلك بعض “العائدين إلى حضن الوطن/ النظام” “شجاعة/ وقاحة” الإقرار بتغير موقفهم والإعلان بأنهم، في موقفهم السابق المناصر للثورة، قد “أخطؤوا بحق وطنهم وبلدهم”، ولم يدركوا حجم وطبيعة “المؤامرة الكونية” التي تحاك ضد “وطنهم”، حسب زعمهم، لكنهم شدَّدوا أيضًا على “نياتهم الطيبة و”قصدهم الشريف”، في كل ما فعلوه. في المقابل، ظهر واضحًا رغبة بعض الشخصيات في “العودة إلى حضن النظام/ الوطن”، بدون أن تدفع كامل “ثمنها الباهظ” “. وإذا لم يحسم هؤلاء الأشخاص موقفهم، بحيث ينحازوا إلى الثورة فعلًا وقيمًا، أو يتخلوا عنها ويعلنون ولاءهم الكامل للنظام، فعلى الأرجح، لن ينالوا، لا “شرف المعارضة”، ولا “امتيازات التأييد/ التشبيح للنظام”.

في صباح يوم الجمعة 23 آب، كتب يحيى القضماني، نائب رئيس هيئة المفاوضات السورية العليا السابق، منشورًا فيسبوكيًّا أعلن فيه “أن من يستطيع أن يلغي حكم محكمة الإرهاب الذي صدر ضده” فسيكون “له من الشاكرين […] وحينها سيذهب إلى دمشق في كل وقت”. ووُضع الخبر في النسخة العربية من موقع “روسيا اليوم”، تحت عنوان: ” قائد سوري معارض سابق يطلب وساطة للعودة إلى بلاده عبر “فيسبوك””([3]). فكتب له الشاعر السوري المعروف شوقي بغدادي، تعليقًا اقترح عليه فيه أن “يُرسل طلبًا رسميًّا بشكل رسالة إلى أحد المسؤولين ممن يعرفهم أو يثق بهم يشرح فيها موقفه هذا”، ثم سأله عن رأيه في أن يرسل هذا الطلب “إلى رئيس الجمهورية […] على أن تكون رسالته بالأسلوب نفسه تقريبًا الذي نشره في صفحته للفايس بوك”، وأكَّد له: “موقفك لا غبار عليه يسيء له أو للسلطة الحاكمة التي سمحت لنا كما تعرف في الأشهر الأولى من حركة الاحتجاج السلمي التي قمنا بها جميعا بموافقة الدولة التي كان يراسها الدكتور بشار الأسد …. المهم أن تصل رسالتك إليه وهو سيوافق في تصوري على زيارتك بسلام لوطنك المحروم”.

يثير مضمون المنشور المذكور والتعليقات عليه الكثير من المسائل المهمة المتعلقة بالسياق للشأن السوري العام.

لم يجد من كان يتفاوض باسم الثورة وضحايا النظام، بوصفه النائب (السابق) لرئيس الهيئة العليا للمفاوضات، أي حرجٍ في أن تقتصر شروطه ﻟ “الذهاب إلى دمشق”، و”إنهاء غربته”، على مسألة وحيدةٍ وشخصيةٍ، أو خاصةٍ بشخصه فقط (إلغاء حكم محكمة الإرهاب الذي صدر ضده). أما حكم المحكمة نفسها، أو حكم محكمة غيرها، على عشرات وربما مئات الآلاف من السوريين فهذا ليس من الشروط/ المطالب لتلك العودة “الميمونة أو المظفرة”. ومن حق/ واجب المرء أن يتساءل هنا: كيف يمكن لشخصيةٍ عامةٍ قبلت بأن تكون جزءًا من التمثيل السياسي للسوريين، ضحايا النظام والثائرين عليه، أن يقتصر شرطها للذهاب إلى “سورية الأسد” على هذا الأمر الفردي/ الشخصي؟ ثم ما الذي يريده هذا الشخص، أو غيره من الشخصيات العامة و”المعارضة البارزة”، من هذا الذهاب إلى دمشق؟

هو يقول “موقفي هو نفسه لن يتغير”، فهل يعني ذلك أنه (كان دائمًا) يعتقد بإمكانية ممارسة “المعارضة الفعلية”، من داخل “سورية الأسد”، أو بإمكانية التفاوض “المجدي” معه بهذه الطريقة؟ وإذا كانت إجابته عن السؤال الأخير بالسلب، هل يعني ذهابه إلى دمشق أنه سيتوقف عن معارضته المزعومة أو الفعلية، لعدم إمكانية ممارستها في دمشق التي يود الذهاب إليها وإنهاء غربته عنها؟

ثم هو يعلن أن “الجميع أخطأ وأولهم أصحاب القرار في النظام”، فمن هم المنتمون إلى هذا “الجميع”؟ وهل يتضمن هذا “الجميع” الجميع فعلًا، بمن فيهم مئات الآلاف، بل والملايين من ضحايا النظام في سجونه وخارجها، ممن أزهق النظام روحهم أو تسبب بتشريدهم ونزوحهم وتعرضهم لمعاناةٍ شديدةٍ؟ أليس من المفترض أن يكون “المعارض البارز” من ضمن هؤلاء الأشخاص/ الضحايا ومتحدثًا رسميًّا أو غير رسميٍّ باسمهم، وأن يتفاوض عنهم، ويأخذ في الحسبان مطالبهم الأساسية المحقة؟ أم أن هؤلاء ليسوا في حسبانه، لا عندما وضع شروط الذهاب مجدَّدًا إلى دمشق، ولا عندما أطلق تعميماته على “الجميع” وحكم بأنهم مخطئون؟ لقد وجد مضمون هذا الموقف/ المنشور صدىً مماثلًا له، في مضمون تعليق “شوقي بغدادي”.

ما وراء المعنى

وإذا وضعنا جانبًا كل المضامين الإشكالية في تعليق “بغدادي”، فمن الضروري التنبيه/ التنبُّه إلى نقطتين بالغتي الأهمية، في هذا التعليق، تتصلان ﺑ “رئيس الدولة الدكتور بشار الأسد”: النقطة الأولى هي الزعم بأن رئيس الدولة/ السلطة الحاكمة قد سمح للسوريين في الأشهر الأولى (من الثورة) بالاحتجاج السلمي”. من الصعب معرفة كيف يمكن ﻟ “شاعرٍ كبيرٍ، أو صغيرٍ” أن يتجرأ على تبني مثل هذه الكذبة البالغة الوقاحة والسلبية. فهي بالغة الوقاحة، لأنّ عدم مصداقيتها، ليست، أو لا ينبغي أن تكون موضع اختلافٍ أو نقاشٍ. فهذه “السلطة” لم تسمح بالاحتجاج السلمي، ولا يمكن لها أن تسمح به بالتأكيد، ولو سمحت بهذا الاحتجاج فعلًا، لما استمرت هذه السلطة بالوجود، ولما اندفع كثيرٌ من السوريين إلى تأييد التسلح لمواجهة القوة الغاشمة والوحشية التي استخدمها النظام لقمع المتظاهرين وإخماد التظاهرات. وإذا كان النظام قد “سمح” فعلًا للسوريين بأن يتظاهروا في وقتٍ ما، فهو بالتأكيد قد سمح، في الوقت نفسه، لأجهزته الأمنية وشبيحته باستخدام القوة المفرطة وما بعد المفرطة، في مواجهتهم لهؤلاء المتظاهرين. إن الحديث عن سماح النظام بالاحتجاج السلمي عليه، هو تبنٍ، واعٍ أو غير واعٍ، لرواية النظام الأسدي، وتبرئةٌ، مقصودةٌ أو غير مقصودةٍ، لهذا النظام من مسؤولية اندفاع كثيرٍ من السوريين للتسلح، ومن الجرائم، الكبيرة والكثيرة، التي حصلت بحقهم، أثناء ذلك، وبعده.

النقطة الثانية التي ينبغي الانتباه إليها في تعليق “الشاعر الكبير” هي تشديده على أهمية أن تصل الرسالة، التي تتضمن مضمون المنشور المذكور/ طلب إلغاء حكم محكمة الإرهاب المذكور، إلى “رئيس الدولة الدكتور بشار الأسد”، لأن هذا “الرئيس” سيوافق، في تصور “الشاعر الكبير”، على زيارة “المعارض البارز” “بسلام لوطنه المحروم”. تكمن أهمية/ خطورة/ سلبية هذه النقطة في أنها توحي بأن السلطة الحاكمة ورئيسها يقبلان بعودة السوريين إلى سورية، ويشمل ذلك المعارضين السياسيين الفعليين لتلك السلطة، وذلك الرئيس، وأن هذا القبول يعني أن العائدين لن يتعرضوا لأي أذى من تلك السلطة وذلك الرئيس.

في أي سياق؟

لقد حصل كلام يحيى القضماني في سياقٍ ميدانيٍّ/ سياسيٍّ، ينبغي الانتباه إليه، والتشديد عليه: في الوقت الذي يشتد فيه قصف الطيران الأسدي/ البوتيني، ويقتل العشرات، ويجبر آلاف السوريين على النزوح (مجدّدًا) من بيوتهم المدمرة أو تلك التي يستهدفها القصف البراميلي، ومحاولة اللجوء إلى أي منطقةٍ لا يطالها القصف. إن إعلان “المعارض البارز” الرغبة في الذهاب إلى دمشق وإنهاء حالة الغربة، وإعلان “الشاعر الكبير” أن “رئيس الدولة الدكتور بشار الأسد” سيوافق على زيارة “المعارض البارز” “بسلام لوطنه المحروم”، جاء في الوقت نفسه الذي يهرب فيه الآلاف، من المعارضين وغير المعارضين، من قصف طائرات نظام هذا الرئيس، وتلك الدولة؟

ربما أخطأ هذا “المعارض”، في توقيت إعلان رغبته، أو في صياغته لهذه الرغبة، أو في عدم تفكيره الكافي في مضمونها؛ لكن من المؤكد وجود خطأ/ خطيئةٍ ما، في هذا الخصوص، ومن المرجح أن يتكرر حصول هذا “الخطأ” كثيرًا، في الفترة القريبة القادمة، لدى “المعارضين البارزين أو غير البارزين”. وكما هو متوقع، فقد تمحور رد فعل هذا “المعارض البارز”، على التعليقات المنتقدة له ولمنشوره، حول اتهام أصحابها بعدم الفهم وبأنهم ظالمون له ولأنفسهم وللوطن. وفي “طرفة عينٍ” تحوَّل المعارض البارز إلى ضحيةٍ: ضحية النظام الذي “قتله مرة حين اتهمه بالإرهاب”، وضحية من “اتهموه بالخيانة فقتلوه مرتين”. فعلى الرغم من أن “الجميع قد أخطأ”، إلا أنّ “المعارض البارز” لم يخطئ، لا في منشوره، ولا في غيره. وربما كان خطؤه الوحيد أو الأكبر، في هذا الخصوص، هو تأخره في اكتشاف “المؤامرة التي تحاك ضدنا جميعا نحن السوريين”. فبعد هذا الاكتشاف فقط، “انسحب، بدون أي ضجيج”؛ ثم ما لبث، بعد عامين، من هذا الاكتشاف، وذلك الانسحاب، أن تبنَّى “عدمية أخلاقية/ سياسية” غريبة، يكون فيها الجميع مخطئين، بلا أي استثناء ولا أي تفاوتٍ، في كيف المسؤولية وكمها؛ ولهذا بدا له مشروعًا أن يطلب المساعدة في إلغاء حكم محكمة الإرهاب ضده، حتى “يذهب إلى دمشق في كل وقتٍ”. فلماذا لا يذهب إلى “سورية الأسد”، طالما أنها ستلغي الحكم الجائر عليه، وطالما أنها جزءٌ فقط من هذا “الجميع المخطئ”؟

أي براغماتية نصبو؟

منذ فترةٍ ليست بالقصيرة، تزايد عدد السوريين من متبني قيم الثورة الذين بدؤوا يرون ضرورة التخلي عن الجذرية والحدية المميزة ﻟ “الموقف الثوري”، والتحلّي بمزيدٍ من المرونة، في التفاعل مع مستجدات الواقع القائم. وتبنى بعض هؤلاء “المرنين جدًّا” مواقف براغماتية بالغة الميوعة أو السيولة؛ فبحجة مراعاة “متغيرات أو مستجدات الحاضر” و”دروس الماضي” و”ضرورات المستقبل”، صار بعض “البراغماتيين” يتحدث عن ضرورة أن يتعاون السوريون جميعهم، بعضهم مع بعض، لمواجهة “المؤامرة الكونية” التي يواجهها “بلدنا/ وطننا”، مع إلغاء أو تأجيل أي حديثٍ عن مسائل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وغيرها من المسائل والقيم التي أثارتها ثورات الربيع العربي عمومًا.

لا شك أن الاقتصار على التبني، النظري و/ أو العملي، للجذرية الثورية الصلبة ليس أمرًا صائبًا عمومًا، وبعد ما حصل في الواقع، خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا. ومن هنا ضرورة تحلي متبني الأيدولوجيا الثورية الجذرية بمزيدٍ من المرونة التي تسمح لهم باستيعاب مزيدٍ من الاختلافات بين متبني قيم الثورة. فبدون هذه المرونة وذلك الاستيعاب، تزداد عمليات التخوين المتبادل، ويتفتت جمهور الثورة، ومتبنو قيمها، إلى جماعات تتضاءل، كمًّا وكيفًا، تضاؤلًا تدريجيًّا، يفضي في النهاية إلى تهديم وتهشيم و/ أو تهميش كل الروابط والقيم والأفكار التي تجمع بين متبني قيم الثورة على النظام الأسدي. لكن التحلي بالمرونة المذكورة لا يعني تبني مرونة براغماتية خالية من أي معيارٍ أخلاقيٍّ وسياسيٍّ ثوريٍّ، بحيث يصبح “الجميع مخطئًا”، بدون أي اختلافات كبيرة بين المخطئين. الواقعية مطلوبةٌ، على ألا تعني الوقوع في الواقع والاستسلام أو الخضوع الكامل له، والبراغماتية العملية مهمةٌ ولا شك، شرط ألا تعني إزالة الحدود الأساسية وتمييع الاختلافات الرئيسة، وإنكار مدى أهميتها، من خلال الانزلاق إلى عدمية أخلاقية/ سياسية، تنفي وجود تمايز، أخلاقيٍّ وسياسيٍّ، كبيرٍ بين البشر عمومًا، أو بين الأطراف السياسية المستبدة أو المؤيدة للاستبداد، من جهةٍ، والمناهضة للاستبداد، من جهةٍ أخرى، خصوصًا.

بين الجذرية المبدئية الصلبة، إلى درجة إمكانية كسرها وتفتتها بسهولةٍ، والميوعة البراغماتية اللاأخلاقية التي لا يحكمها مبدأ ولا تقودها قيم أخلاقية عامة وإيجابية، ثمة غالبًا “وسطٌ ذهبيٌّ” مرنٌ، ليس فيه إفراط الموقف المبدئي الخالص ولا تفريط الموقف البراغماتي الخالص. وإذا كانت عمليات “الانشقاق عن النظام” قد جسَّدت أحيانًا الموقف الجذري المبدئي، تجسيدًا إيجابيًّا، فإن هذا التجسيد لم يحصل بمجرد معارضة النظام والثورة عليه، وإنما تطلب التمايز عن النظام، من حيث القيم والأخلاقيات. وعدم وجود هذا التمايز لدى كثيرٍ ممن يسمون أنفسهم ﺑ “المعارضين”، ظهر من خلال تشبههم بالنظام واقتدائهم بسلوكه وتبنيهم لقيمه السلبية، في كثير من أفعالهم وأقوالهم وسياساتهم. وقسمٌ من هؤلاء “المنشقين” أعلن لاحقًا “عودته إلى حضن النظام/ الوطن”، على الرغم من أنه كان دائمًا (شبه) ممثلٍ للنظام في الجانب الثائر عليه.

المراجع:

([1]) ثمة قوائم عديدة للمنشقين البارزين خلال الفترة الأولى من الثورة خصوصًا. للاطلاع، انظر : في موقع الجزيرة، وفي موقع ويكيبيديا، على سبيل المثال.

([2])لمزيد من التفاصيل، انظر، “أنا ضد التدخل في السياسة”.. سامر المصري يتحدث عن موقفه من الأوضاع في سوريا (فيديو)”، الوسيلة، 2019-06-12.

([3]) يمكن الاطلاع على الخبر، وعلى صورة عن منشور يحيى القضماني، من على الرابط: “قائد سوري معارض سابق يطلب وساطة للعودة إلى بلاده عبر “فيسبوك””، روسيا اليوم، تاريخ النشر 24.08.2019؛ آخر تحديث 25.08.2019.

شارك المقالة

أكاديمي وباحث في الفلسفة الغربية والفكر العربي والإسلامي

حكاية ما انحكت