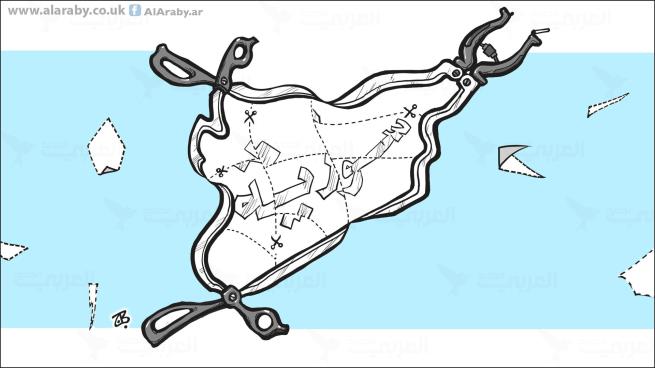

فشل إمكانية تشكل الوطنية السورية مجدداً/ عمار ديوب

أغلقت السلطة السورية أية منافذ لممثلي الثورة الشعبية الوطنية في 2011، ولم تستجِب لأية مطالب سياسية، ومارست عنفاً “طائفياً”، فاتجه على إثر ذلك الوعي، أو عاد نحو الديني والمذهبي والطائفي والقومي الضيق. أشكال الوعي الأخير هي صفة وعي أغلبية السوريين قبل الثورة، حيث فتحت لها السلطة كل مجالات المجتمع حينذاك. الوعي الثوري الناتج عن تردي الأوضاع السورية بعامة، والتأثر بالثورات العربية، أخذ منحىً وطنياً عاماً، وهو ما كان في سورية 2011 و2012، ولكن ذلك لم يكن أصيلاَ، حيث الوعي السابق عليه هو الأصل، وهو وعي شكلته الطبقة المسيطرة والناهبة لثروات المجتمع وللدولة، ليسهل عليها ضبط المجتمع والهيمنة عليه. وقبالة ذلك همّشت بشكل مدروس وممنهج الوعي الحداثي بكل أشكاله، وبما فيه التعليم بكل مراحله، وطال ذلك الوعي القومي الذي تدعي الطبقة المسيطرة تمثيله، والتعبير عنه عبر حزب البعث وأيديولوجيته القومية، وتتبنى سياسات داخلية وإقليمية وعربية وفقه.

هشاشة الوعي الثوري

لم يصمد وعي الثورة الشعبية الوطنية إزاء التطييف الذي حاصرها من السلطة أولاً، ومن المعارضة (المجلس الوطني خاصة) ثانياً، ومن السلفية والجهادية ثالثاً، ومن الدعم الإقليمي لغاية التطييف والتأسلم رابعاً، وخامساً من إطالة أمد الثورة وضرورة المال والسلاح والتمثيل الإعلامي. إزاء هذه العوامل وأولها السلطة السورية، راح الصراع يأخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً. الأنكى أن الثورة التي كانت أهدافها الحرية والكرامة، فُسرت الشعارات تلك تفسيراً طائفياً، فصارت الحرية حرية الأكثرية الدينية، وكذلك الكرامة، وبذلك تخندقت أطراف الصراع، وتلبست الوجه الطائفي أكثر فأكثر.

(صارت الحرية حرية الأكثرية الدينية، وكذلك الكرامة، وبذلك تخندقت أطراف الصراع، وتلبست الوجه الطائفي أكثر فأكثر/ خاص حكاية ما انحكت)

الجيش بين الأكثرية والأقلية

الجيش في البلاد المتخلفة لاعبٌ أساسيٌ في الحفاظ على الدولة، وفي السياسة كذلك؛ وفي سورية انقسم جيش السلطة، فمن ظلّ فيه أخذ سمة “العلوية” ومن انشق عنه، أخذ سمة “السنية”، وهذا لا يلغي بقاء كتل كبيرة في الجيش من السنة، ولكن عكس ذلك غير متوفر إلا نادراً، وهي مشكلة كبرى، ستتوضح لاحقاً مع نزوح الأقليات في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة المعارضة وبقاء السكان بتنوعاتهم الدينية في مناطق السلطة. بكل الأحوال، الأوضاع أخذت طابعاً دينياً وأقرب للطائفي والمذهبي، وإذا كانت بعض الفصائل تعلن ذلك وتسمّي نفسها تسميات دينية وطائفية ومذهبية، فإن الأمر لم يأخذ هذا الطابع لدى النظام، ولكن كافة ممارساته من الاعتقال والقتل والتدمير والتعفيش والتصريحات الإعلامية أخذت طابعاً يشير إلى أن العامل الطائفي أحد عوامل تماسك جيش السلطة وحاضنته كذلك، والعكس صحيح.

موقف الأقليات

بخصوص الأقليات، كان لافتاً، رفض السلطة وقوفها على الحياد، وممارسة كافة الأساليب “الترغيب والترهيب” لدفعها لتشترك في حروبه ضد الشعب، وقد لاحظ أغلبية المحللين كيف حاصرت داعش مدينة السلمية 2016، وكذلك تكرّر المشهد ذاته في السويداء 2018، وحتى دخول جبهة النصرة إلى معلولا 2014، كان بقصد الضغط على المسيحيين ليصطفوا معه؛ وهناك أمثلة كثيرة، وكلها تأتي ضمن هذا الإطار.

وإذا تناولنا الأقلية الكردية وعلاقتها بالعرب وببقية الأقليات، سنجد أيضاً صراعاتها ذات طابع قومي واضح، حيث يتراجع الديني لديها ويصبح القومي منطلق الصراع. وفي هذا وجدنا حساسيات كبرى بين الأكراد والعرب في كل مدن شمال شرق سورية، واستتبع هذا ومنذ 2011، نزوح عدد كبير للأكراد من دمشق تحديداً وإلى الحسكة، والانخراط في وحدات حماية الشعب الكردية، وخيضت معارك كثيرة بين قوات الحماية وفصائل إسلامية، وهذا طال مناطق في الحسكة الرقة وريف حلب، ورافق تلك المعارك ممارسات سلبية شملت المجتمع الأهلي والمسالم، وشكلت حساسيات كبيرة فيه، وهناك تخوف كبير من انفلات الأوضاع بسببها، وحتى في معارك وحدات الحماية ضد داعش وما تلاها من سيطرة لهذه الوحدات على الرقة وريف الحسكة والدير، فقد كانت هناك ممارسات تهجيرية للسكان و”تدعيش” للشعب، وعداء للعرب يصل إلى التمييز القومي المتعصب.

نقدٌ لأفكار سابقة

تبنيت، في السنوات الأولى للثورة فكرة، ومفادها: إن لا أرض للجهادية والسلفية في سورية، واستقيت أسباب ذلك، من أن الثورة ذات مطالب عامة، ويشترك فيها كل السوريين، وهي تؤكد أن “الشعب السوري واحد”، وأن الشعب ورغم كل محاولات النظام لتطييفه ومذهبيته، فهو رافض لهذا التوجه، وراغب بإسقاط النظام وكل أيديولوجيته وأكاذيبه، وبناء سورية للجميع. الرأي السابق، ومع تطورات الثورة السلبية والتفكك المجتمعي والصراع السياسي والتدخل الإقليمي بشكل طائفي، أصبح غير كافٍ لتحليل الوعي السائد في سورية، وإذا كنت لا أستبعد بقاء كتل شعبية في سورية ترفض التطييف والمذهبية، وأن لا مصلحة للسوريين بذلك، ومشكلتها أنها لا ترى بديلاً وطنياً لدى النظام أو المعارضة، فإن الوعي العام يتجه للتشكل وفق ذلك. أوضحت أعلاه بعض عوامل التطييف، وبغض النظر عن أسبابه، فهو أصبح مهيمناً، وتدار السياسة وفقه، ومن هنا تصريحات قادة في النظام أنه لا مشكلة في نزوح ملايين السوريين إلى البلاد المجاورة، ففي ذلك يتحقق التجانس، أي يصبح المجتمع في تعددية دينية متساوية وليس مكوناً من أكثرية وأقليات! ويكمل القادة: “سنعتبر سوريّاً كل من يدافع عن السلطة في حربها ضد “الإرهاب”؛ ويتبنى خطاباً معاكساً، ليس فقط الفصائل، بل وكذلك أكبر كتلة سياسية في المعارضة حيث فسرت طبيعة النظام كطائفي، وعقدت تحالفاتها وفقاً للاعتبار الطائفي، وبالتالي أصبحت هي بدورها تطيّف جمهور الثورة وليس فقط النظام.

للجميع مظلومياته

عالما الحرب والسياسة شملا كافة الفاعلين في السلطة والمعارضة والمجتمع أيضاً، وأصبح للجميع مظلوميات كبرى، حيث طال القتل جيش النظام وفككه، وهذا يؤسس إلى صعوبة تشكيل توافقات مجتمعية مستقبلاً؛ كافة أشكال التدخل الدولي والإقليمي فشلت في إيقاف الحرب، وإذا كان النظام أكثر من رفض ذلك، فإن المعارضة بدورها لم تكن مستعدة للتخلي عن عدائها للنظام، وهذا كان في الأعوام الأولى، ولكن لاحقاً، ظلّ النظام على موقفه بينما المعارضة راحت توافق على تغيير طبيعته وليس إسقاطه. وإذا كانت روسيا رافضة لكل شكل من أشكال التسوية، وبما يفضى إلى تصفية قطاعات من السلطة، فإن تركيا دعمت بشكل خاص الإخوان المسلمين والفصائل الإسلامية، وقايضت روسيا على صفقات تخصها، وأخلت بسببها فصائل عديدة مدناً “محررة”!، مسار أستانة، واتفاق سوتشي خاصة، ونتائجهما الكارثية يوضح فكرتي السابقة.

إذا لم يكن للنظام ولمن يواليه مظلومية قبل 2011، ولن نناقش هنا أزمة الثمانينيات، فإن إطالة أمد الحرب وتحولها إلى حرب أهلية طائفية، ومقتل أكثر من 100 ألف جندي وضابط من جيش النظام، خلق تلك المظلومية، وصار لها بيئة مجتمعية، تطالب بحق أولادها المتوفين؛ وهي بالتأكيد مستاءة من النظام ولكنها لا تحمله المسؤولية بشكل واضح؛ والمشكلة الفعلية هي غياب المشاريع الوطنية الجامعة والخوف من المستقبل المجهول في حال تغير النظام! ونضيف، أن النظام قاتل داعش والنصرة وفصائل إسلامية، وهي خطر على كل السوريين، وتبين أنها وجدت لتصفية الثورة أولاً، وهذا عامل إضافي في تلك المظلومية وضرورة تمثيل النظام وبيئته سياسياً، في أي تسوية للحل السياسي.

طائفية داخلية وخارجية

كان على المعارضة أن تكون ممثلة للشعب ولسورية بكلّيتهما، وبدلاً من ذلك، قرأتهما وقرأت السياسة طائفياً، ولهذا نجد أن تمثيل السياسيين ولا سيما من أبناء الأقليات فيها كان تمثيلاً طائفياً محضاً، ولم تُقبل أي شخصيات سياسية خارج هذا التصنيف، وكلامنا يخص المجلس الوطني والائتلاف الوطني لقوى المعارضة. الأمر ذاته مارسه النظام منذ الثمانينيات بشكل خاص، وكذلك بعد 2011، حيث كافة نشاطات الدوائر الموالية له والمحيطة به، كانت تتحرك وفقاً للانتماء الطائفي؛ الأكاذيب التي تتحدث عن الوطنية وسواها مرفوضة قطعاً، فكل السوريين يعلمون أن كافة المناصب الحكومية الأساسية موزعة دينياً وطائفياً، وقيادة أجهزة الأمن والجيش للطائفة العلوية بالتحديد، وبالتالي هناك مشكلة كبرى لدى النظام والمعارضة، وتتمثل في غياب الرؤية الوطنية للسياسة ولسورية ولمستقبلها.

كان التدخل الإقليمي والدولي أخطر ما واجهته الثورة السورية؛ وقد تطوّر إلى أن أصبحت روسيا وإيران تحتلان القسم الأكبر من الأراضي، وتسيطران على مختلف أوجه الدولة، وبالكاد يمكننا ملاحظة مؤسسة أو مجال في الدولة ولا تتدخل فيه الدولتان تلك. الأسوأ أن ميليشيات إيران (حزب الله، ومجموعات من العراق وإيران وأفغانستان وسواهم)، تدخلت باسم الدفاع عن المقدسات الشيعية، ومارست تشييعاً كبيراً في سورية، ومن أشكال التشييع: تشييع السكان وبناء مقامات وتشكيل ميليشيات سورية على الأساس الطائفي وإغراء الطلاب بالتعليم المجاني في إيران وتقديم رواتب شهرية للمتشيعين الجدد وهكذا؛ طبعاً ترتبط إيران والنظام بعلاقة تاريخية، ولكن دورها أصبح كبيراً بعد 2011، ولا سيما في السلطة والجيش والأمن والاقتصاد والتشييع.

الدولتان (روسيا وإيران) تريدان سورية كاملة لهما، وأن يعاد إنتاج النظام ذاته. يقف حائلاً دون ذلك، أن النظام ذاته تفكك، وعبر سياسات إيران وروسيا بالتحديد، حيث أنشأتا ميليشيات طائفية (علوية، شيعية، مسيحية)، وأصبحت بعض الميليشيات أو الوحدات العسكرية أقوى من جيش النظام ذاته، وهذا سيكون له مآلات على المستقبل، حيث ستطالب بتمثيل سياسي أو عسكري لها. الدور التركي، أفضى إلى منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وشمال شرقي الفرات وفي إدلب، وإن “وقود” التدخل التركي هي فصائل تُعرف نفسها دينياً، وقد أصبحت تابعة لتركيا؛ وعدا ما ذكرنا فإن تركيا تدعم الإخوان المسلمين، وبالتالي يصبح لتدخلها في سورية وجه طائفي. التدخل الأمريكي عبر تشكيل تحالف دولي لمحاربة داعش، أفضى إلى تشكيل جيش حقيقي، وهو وحدات حماية الشعب الكردية وقسد، وشكلوا إدارة ذاتية، طامحة لتكون دويلة كذلك. وهناك الخليج بكليته، حيث تدخل عبر جيش الإسلام أو جبهة النصرة وسواهما كثير. العوامل السابقة شوهت الصراع من شعبي وطني إلى طائفي مذهبي في كثير من أوجهه.

الآن هناك مراكز نفوذ قوية، ومهما احتدت الصراعات بين روسيا وإيران وتركيا وأمريكا، فإن لكل منها مصالح، وسيكون على كل تسوية سياسية أن تضمن تلك المصالح مستقبلاً؛ وأي تدقيق في القوى السورية التابعة للدول الخارجية، سيكون شكل الحكم المناسب لها، هو الشكل الطائفي والعشائري والأقلياتي.

نصل إلى استنتاجين: الأطراف السورية تقاتل بعضها وفقاً للاعتبار الديني والطائفي والعشائري والقومي، وهناك حساسيات طائفية ومذهبية وقومية مستجدة ومنها ما هو قديم، والمشكلة أن القوى المجتمعية أو السياسية المعارضة أو النظامية لا تقف ضدها، وهناك حالة تكاذب وطني بينها، بينما الحقيقة أن تلك القوى رافضة وكارهة للآخر. والأسوأ، الرافضون لكل هذه الاتجاهات والمنطلقون من زاوية وطنية أو ما شابهها، مجموعات وقوى ومثقفون، ليسوا أساسيين في المشهد السياسي، بل هامشيون بامتياز، وكذلك الشعب الرافض للخيارات غير الوطنية؛ هذا أولاً.

وأما الاستنتاج الثاني، فهو أن الدول المتدخلة، وقياساً بالعراق ولبنان، ويمكن الإشارة هنا، أن الطائفية في العراق ارتبطت مع الاحتلال الأمريكي ولاحقاً الإيراني، وأما في لبنان، فهي قديمة، وتعود إلى زمن الاحتلال الفرنسي؛ ولو أخذنا بالحسبان ما قلته عن سياسة إيران أو تركيا أو روسيا أو أمريكا في سورية، فإن شكل الحكم المناسب لهذه الدول، والذي يقود إلى ضعف مستمر في الدولة السورية هو الشكل الطائفي والعشائري وتمثيل هامشي للأكراد. التجربة العراقية توضح الصورة التي نتكلم عنها، رغم التأكيد على الاختلاف بالنسب العددية للطوائف والقوميات، وكذلك تعدد الدول التي تحتل سورية، وسبب كل ما حصل في سورية في 2011.

هل من خيار آخر؟

إذا عدنا بالنقاش للبحث هل من خيار آخر للسوريين؟ أي غير الخيار الذي توصلنا إليه، وهو يناسب الدول والأطراف المحلية غير الوطنية؟ حاولت من قبل نقاش شكل الوعي، والمنظومة الأخلاقية والدينية والاجتماعية والممارسات والسياسات التي يفرضها، ويحدّد، أي الوعي، للأفراد سلوكهم ومواقفهم السياسية والاجتماعية؛ وأرى أنّه يدفع إلى التقسيم كخيار مستقبلي، وهذا سيكون أسوأها، والشكل الطائفي والأقلياتي والعشائري للحكم أفضلها، والشكل الأخير هو المرجح!

ربما سيرى البعض إن النظام أعاد مدناً كثيرة إلى طاعته، وهو يتوسع مؤخراً في المنطقة الأمنة التي أعلنها بوتين وأردوغان في سوتشي، وهناك من يرى أن مصير إدلب سيكون مصير كل من درعا والغوطة وشمال حمص، أي العودة بواسطة الحرب، والأمر ذاته سيكون في شمال شرق سورية والمناطق التي تسيطر عليها تركيا، وبالتالي هناك إعادة إنتاج النظام القديم ذاته. هذا الرأي لا ينتبه إلى أن كل المناطق التي استرجعها النظام تكاد تكون خالية من السكان، وفي درعا لم يستطع بعد فرض سلطته كاملة، ولا يمر يوم وإلا وفيها إشكالات أمنية، ورفض لعودة السلطة إليها! وفيها الإيرانيون والروس بشكل رئيسي، وبالتالي القول بعودة النظام إلى تلك المناطق ليس صحيحاً بشكل كبير، والأدق هو تمدّد كل من إيران وروسيا إلى المناطق المستعادة، سيما أنهما لعبتا دوراً مركزياً في تلك العودة. إن معارك شمال حماة وريف إدلب الجنوني كانت بقيادة روسية خالصة، وبتنسيق كامل مع الأتراك، وبالتالي ستظل إدلب تحت السيطرة التركية وكذلك مختلف المناطق التي يسيطر عليها الأمريكان.

روسيا التي رسمت نفوذها مؤخراً في إدلب وحماه، حدّدت كذلك مراكز نفوذ تركيا، والأمريكان أيضاً لن يتخلوا عن مناطق سيطرتهم، وبالتالي سيكون لأهالي المناطق التابعة لتركيا وإيران وأمريكا تمثيل سياسي، وربما عسكري كذلك. التمثيل الطائفي والأقلياتي القومي “الكرد”، هو المرجح ولو أضفنا أن خطاب المعارضة والنظام كان طائفياً، وبين الأكراد والعرب خطاباً قومياً تعصبياً، فالمآل أن طائفية تتجذر وانقسام قومي عميق، وستكون هاتين القضيتين على طاولة أي تسوية مستقبلية.

هناك افتراض، يقول ربما تعود سورية إلى الشكل القديم من الحكم، أي إلى النظام الاستبدادي وتمثيل برلماني شكلي ووظائف وفقا للاعتبارات الدينية، ولكن ذلك وبوجود دول محتلة وقوى تابعة لها ونظام أصبح ضعيفاً وتلاحقه قضايا دولية خطيرة، فإنّه ليس ممكناً، وكذلك ليس من مصلحة الدول دعمه ليكون قوياً. إن أفضل شكل للحكم ولإبقاء سورية بلداً ضعيفاً هو النظام الطائفي والأقلياتي، إضافة إلى جيش احترافي، وقادر على القمع الشديد، ولكنه تابع لروسيا خاصة، وهذا سيُسهل السيطرة عليه من قبلها، وهي ستكون المُشرفة على أية تسوية قد تحصل.

لضبط النص، أقول لم تستطع المعارضة، كما النظام، أن تكون وطنية، والاثنان فرطا بالسيادة الوطنية وبقيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والاثنان استعانا بالميليشيات الطائفية، وكذلك بمليشيات طائفية من خارج الحدود، وفعل الاتحاد الديموقراطي الكردي الشيء ذاته باستقدام مجموعات رئيسية من وحدات حماية الشعب من أكراد تركيا، وهو حزب تابع لحزب لعمال الكردستاني التركي كذلك، وبقية الأحزاب الكردية في سورية تابعة لمسعود برزاني، والأسوأ نأي هذه الأحزاب عن الثورة السورية، والاستفادة منها لفرض معادلة كردية جديدة في سورية، تبدأ بالحقوق القومية كأقلية ولا تنتهي بأوهام عن دولة كردية كبرى تشمل مناطق من سورية والعراق وإيران وتركيا. إذاً، ليس من هوية وطنية لدى أطراف الصراع السوري، وجميعهم يعمل من أجل رؤية تخصه ومدعومة من الخارج، وفرضها على بقية السوريين، وهذا يرفضه الآخر السوري، ويؤسس لاستمرار المظلوميات، وترفضه الدول المتدخلة من ناحية أخرى لتعزيز نفوذ الأطراف التابعة لها.

نتيجة واحتمال

إن سورية القادمة ستلتحق بشقيقاتها العربيات في لبنان والعراق والخليج، وستكون خاضعة لاحتلالات متعددة، وأما الاحتمال، فهو أن تلجأ روسيا، وقد استتبت لها أغلبية البلاد، ولديها علاقات قوية مع كافة الدول المتدخلة في سورية، إلى تغييرٍ كبيرٍ في النظام، وبما يستوعب المعارضة، ويحقق انتقالاً ديموقراطياً، وتتبنى العدالة الانتقالية، وهذا حظه ضعيف كما هو حظ السوريين بها.

حكاية ما انحكت