تجربة في صُنعة المترجِم: مستويات “الخيانة” بين المبنى والمعنى/ فواز طرابلسي

يجب أن أعترف بأني، عدا ملاحظات مقتضبة في مقدمات ترجماتي لإدوارد سعيد، لم أكتب في الترجمة، ولا أنا مطلّع بما فيه الكفاية على نظريات الترجمة وقد اكتسبتْ أبعاداً جديدة مع العولمة وباتت اختصاصا أكاديميا بذاتها وثيق الصلة بالهويات وبالتواصل بين اللغات والثقافات. كل ما لديّ هنا بعض السوانح والأفكار المستمدّة من تجربتي في هذه الصنعة.

المترجم والنص واللغة

فكرة خيانة النص فكرة مُغرية جدا في تشبيه فعل الترجمة، تقوم على لعبة لغوية بالإيطالية بين الترجمة والخيانة traduttori-trattori. ويمكن نسبها قبل ذلك إلى الروائي الإسباني العظيم ثرفنتس الذي شبّه النص الأصلي بسجادة والنص المترجم بقفاها. ولكن في حين أن الأمثولة الإيطالية ليست تعيّن درجات الخيانة، الا أن استعارة السجادة تصدر حكما بالإعدام على الترجمة لارتكابها الخيانة العظمى.

في المقابل، يجدر بنا أن نستلهم فلسفة بورخيس الذي كان يقول لمدوّن كلماته “لا تكتب ما أقول، أكتب ما عنيت قولَه”. مع أن بورخيس، الأعمى، يتحدث عن “ترجمة” أقواله من الشفوي إلى الكتابي، فإن نصيحته تتجاوز ثنائية الإخلاص/الخيانة. أكدّ بورخيس على ترجمة المعنى لا المبنى. ماذا يمكن قوله في أولوية المعنى والمبنى، والشكل والمضمون؟ ما دام المعلّم بورخيس لا يفيدنا في الأمر كثيرا، يمكننا البقاء هنا على حد الالتباس باستعادة سؤال پول إيلوار الرائع “هل الجرّة أجمل من الماء؟”.

في مقدمة مجموعة نصوصه في الترجمة، يعرّف أمبرتو إكّو الترجمة على أنها تقول الشيء ذاته تقريبا Dire presque la meme chose وكل الموضوع في هذا الـ”تقريبا”. إلى أين يصل التقريب؟ وهل أن الترجمة الأقرب إلى النص تسمح لنا باعتبارها الأنجح من سواها حتى لو تم ذلك على حساب أداء المعنى الدقيق واستخدام اللغة السليمة؟ وأين موقع الدقة والنقل ليكون المقياس هو التقريب؟ كأنما نحن هنا في معرض البحث في درجات الخيانة ودقائقها.

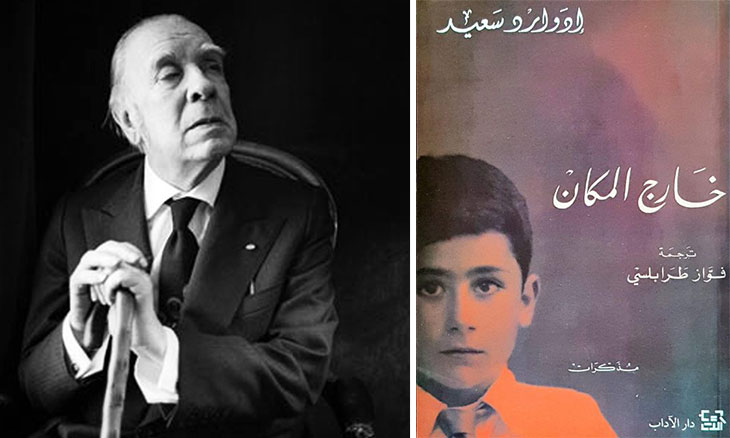

في تقديم ترجمتي لـ”خارج المكان” لإدوارد سعيد، شبّهت عملية الترجمة بإعادة التوزيع بالنسبة للقطعة الموسيقية. على اعتبار أن الموسيقى لغة وعلى افتراض أن إعادة التوزيع قد تغيّر في الآلات والإيقاع أو أدوارها وتتلاعب في التنويع والتقسيم، إلا أننا نسمع في الحصيلة القطعة الأصلية تقريباً وليس تماما. وهذا منوّع آخر من منوّعات الـ”تقريبا”.

يقال الكثير عن الترجمة على أنها حوار بين لغتين. وتنطلق الاستطرادات من هنا لتشمل الحوار والتفاعل بين اللغات والثقافات والحضارات.

يصحّ هذا القول على المستوى العام للعلاقات بين الحضارات والثقافات واللغات. في الصنعة نفسها، يتعدى الأمر مجرد الحوار. أرى إلى الترجمة على أنها صراع بين لغتين على المترجم. في الجولة الأولى للصراع لا بد أن تتغلّب اللغة الأصلية. وكم هي كثيرة الترجمات التي تخرج من المطابع وهي تحمل معالم الهزيمة في تلك الجولة الأولى، حيث يبقى النص العربي تحت رحمة الأصل، أشبه بنص إنكليزي أو فرنسي أو ألماني مكتوب بالعربية. في جولة ثانية أو بعد أكثر من جولة، لا بدّ للمترجم – المترجم الذي يأخذ صنعته على محمل الجدّ – من أن يخوض في الهجوم المعاكس، وهو ليس أقلّ من تفكيك النص الأصلي وإعادة تركيبه في اللغة المترجم إليها. لتحقيق ذلك، لا بدّ من الشغل على تطويع أدوات لغته نفسها لكي تؤدي تلك المهمة في تراكيبها والاصطلاحات والاستعارات. وهذا ما يقتضي مجموعة من الحيل والتحويرات هي أسرار المهنة عند كل مترجم.

هل يتناقض هذا مع ما يقال عن ضرورة أن يتوارى المترجم خلف النص المترجَم؟ يصحّ ولا يصحّ. فمهما تفنّن المترجم في الاختفاء، فهو حاضر في لغته ونصه شاء أم أبى. يبحث عنه القارئ في النص المترجَم. حتى أن القارئ يقرأ للمترجِم قدر ما يقرأ للمؤلف في النص. يقرأ ويحاسب. لكن تبقى محاسبة القارئ للمترجِم في ذمة القارئ. لم يدرج لدينا تقليد نقدي يعمل على تقييم الترجمة ذاتها بما هي عملية إعادة إنتاج للنص الأصلي في لغة أخرى. وهذا فن ونوع أدبي بذاته. فالترجمة، في نهاية هذا المطاف، عملية إعادة إنتاج، عملية تصنيع مادة أولية، هي نص مكتوب بلغة، كائناً ما كانت روعة أسلوبه وأهمية المضمون، من أجل إنتاج منتوج جديد هو ذاك النص بلغة أخرى.

هنا لا بد من القول إن الترجمة تفضح النص. وهذا ما يدركه كل مترجم وهو يتولى عملية التفكيك الواقعة في صلب عمله. وعكسا يمكن القول إن أفضل وأعمق طريقة لاستيعاب نص وتذوقه هو في ترجمته.

كانت الترجمة عندي مناسبات للتعرّف إلى المؤلفين الذين ترجمت لهم، أو كنت على ألفة بكتاباتهم قبل فعل الترجمة. قرأت لهؤلاء المؤلفين فيما يتعدى النص قيد الترجمة. لم تستهوني مرة نظرية النص المستقل القائم بذاته، النص البلا مؤلف. خلال ترجمة ثلاثة كتب لإدوارد سعيد قرأت قسما كبيرا من مؤلفاته التي لم أكن قد قرأتها واكتشفت طبعاً أوجها لا تطل إطلاقا من كتاب “الاستشراق” ولا من كتاباته عن القضية الفلسطينية وهما الوجهان منه السائدان في المنطقة العربية. لم ينتج عن ذلك فهمٌ أعمق للنصوص التي ترجمتها وحسب، قادتني القراءات إلى التعرّف النقدي والمعمّق أيضا إلى أبرز نتاجات إدوارد في مجال الأدب المقارن والنقد الأدبي.

والترجمة تثري اللغة عموما، رغم كل ما يقال على العكس من ذلك، وهي تثري لغة المترجم ثراء قد لا يعيه دوما أو لا يعترف به. والترجمة من التمارين العملية النادرة للاستزادة من هذه اللغة العربية الإعجازية التي نصل إلى آخر العمر وقد بدأنا بالكاد نلّم بها إلماما، ناهيك عن الأمل في التمكّن منها.

في كل الأحوال، يجدر تقييم الكتّاب العرب بناء على عدد المفردات التي يستخدمونها في كتبهم كما هو الحال في النقد الأدبي عبر العالم.

المفردات؟ نعم. الترجمة شغل قواميس. والقاموس معلّم اللغة الذي لا غنى عنه. لا تغنيك عنه أمهات النصوص. هو معين لا ينضب. كان محمود درويش يفتح القاموس يوميا على طريقة الاستخارة، أي عشوائيا (ومرجعه “لسان العرب” أو “المحكم” لابن سيده) ليتعلّم مفردة واحدة على الأقل من قبيل الواجب اليومي. ودوماً تفاجئك لغتك. خلال ترجمة “خارج المكان” كان المؤلف يكثر في استخدام نعت finicky. استعصى الأمر عليّ. قلت لنفسي إن المفردة تشبه مفردة “نِيْقَة” بالعامية اللبنانية. راجعتُ القاموس، فعثرت على المعادل الفصيح: نَيّق، ونَيّقة في المؤنث.

وكان زمن نشطت فيه مدرسة كاملة في ردّ العامي إلى الفصيح. أين أيامك يا مارون عبّود؟!

ويحصل أن لا يتوفّق المترجم بالعثور على المفردة المُحكمة في كل الأحوال. للمناسبة، ترجمة Out of Place بـ”خارج المكان” ليس عنوانا موفّقا. هي ترجمة حرفية لا تؤدي المعنى الاستعاري في الانكليزية. عند البحث في العنوان، وردتْ اقتراحات من مثل “كان لا مكان”، في تحريف لـ”كان يا ما كان”، طالما أن في الأمر سيرة؛ و”خارج السرب” وهو من قبيل أقرب التقريب، وغيرها. ولكن بعد مداولات ومشاورات جمّة شارك فيها الناشر، استسلمنا للترجمة الحَرفية وهي أضعف الإيمان.

المقياس في نهاية الأمر واضح وحاسم: النجاح في أن يُقرأ النص المترجم وكأنه مكتوب أصلا باللغة العربية. أو تفشل المهمّة. كل الباقي أعذار.

وهنا يقع الفرق بين الترجمة والتعريب.

كاتب وأكاديمي لبناني

القدس العربي