9 أعوام لثورة يناير المصرية: استلهام الثورة، استلهام الهزيمة/ أحمد عبد اللطيف

يشير تاريخ الأدب في معظمه إلى أن الرواية التي تتوق إلى الثورة أفضل من الأعمال الأدبية الناتجة عن ثورة. ما يعني أن كون الرواية سبباً أفضل من كونها نتيجة، والرواية الخارجة بمفاهيم الحرية تختلف عن الرواية العائدة من المظاهرات وقنابل الغاز. وتبدو هذه النظرة متناقضة مع فكرة أن الأدب ابن المعاناة، وأن التجربة الحياتية بقسوتها هي زاد الأدب، لكنها في العمق ليست متناقضة تماماً، لأن تجربة الثورة والحرب الأهلية، أو الكوارث الكبرى الجمعية، تثري الأدب بالتأكيد، لكنها تفعل ذلك بعد أن تنحل عقد الشعور بالذنب وتجف الدماء وينجو الكاتب من فخ المباشرة الناتج عن سخونة الحدث، ما يحتاج إلى مسافة زمنية ونفسية. بذلك تبدو الثورة مثل اللوحة، كلما اقتربت منها ضاعت تفاصيلها. ربما العقبة التي تواجه الثورات، سواء الثورات العربية في العموم أو الثورة المصرية بالتحديد، هي امتدادها الزمني، إذ لا تنتهي الثورة بخروج الحشود (إنما تبدأ به)، ولا بتنازل رأس السلطة عن السلطة (هذه مجرد خطوة يتبعها خطوات أو لا). ما يعني أن على الأدب أن يراقب، وأن يلتقط اللحظة المناسبة للشروع في مشروع الكتابة. ما يعني الانتظار سنوات طويلة نسبياً لمشاهدة التحولات والخروج منها برؤية أكبر من مجرد تدوينها، خاصةً في زمن الصورة.

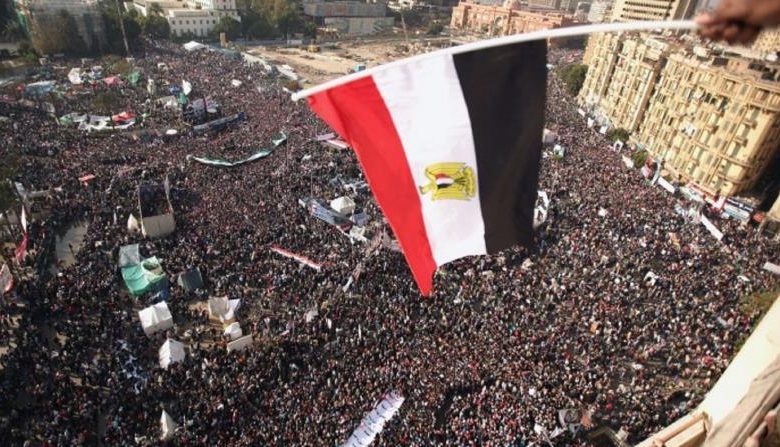

قصة الثورة المصرية

الحقيقة أن الثورة المصرية أجهضت مبكراً، وربما ولدت أصلاً من رحم الهزيمة.

ورغم الاستياء العام الذي سبقها بسنوات وتجلى في مظاهرات غزل المحلة وعبّرت عنه حركتا “كفاية” و”6 أبريل” منذ 2008، إلا أنها قامت بدون أي قيادة مدنية يمكنها أن تتحدث باسم الظهير الشعبي. كان الانتفاض في 25 يناير نموذجاً لثورة شعبية بلا رأس، ما يعني أنها قابلة للاختلافات والصراعات فيما بينها. وكان شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” رومانسياً ومثالياً لأنه لم يتضمن مخططاً لتحقيقه. الحياة السياسية التي اغتالها مبارك على مدار 30 عاماً كانت نتيجتها صعوبة لم الشمل أو الوقوف تحت لافتة حزب أو تيار مدني يعبر عن استياء المصريين، وروح ميدان التحرير السمحة التي استمرت مدة 18 يوماً لم تكن إلا الاتفاق على خلع مبارك بدون أي تفكير في مرحلة ما بعد الخلع، أو كيف يمكن تحقيق انتقال سلمي للسلطة إلى سلطة مدنية. في كل ذلك، كان من مصلحة المجلس العسكري خلع مبارك بعد تكهنات كثيرة عن توريث الحكم لجمال مبارك، وهو ما لا يقبله الجيش ليس لأنه ضد التوريث ولا لأنه ديمقراطي ولا لأنه ضد فساد عائلة الرئيس التي غدت عائلة ملكية، إنما لأن جمال “مدني”، ليس جنرالاً في الجيش، وفي توليه الحكم ثمة كسر للكهنوت العسكري الذي أسسه عبد الناصر منذ ثورة يوليو. بذلك، لم تكن ثورة يناير ثورة مكتملة بالمعنى المفهوم لثورة تهد النظام كاملاً، بل ثورة جزئية استهدفت إسقاط مبارك بمساعدة (ولو سلبية) من المجلس العسكري. ولم تكن ثورة مدنية/علمانية صافية لأن أتباع التيارات الإسلامية شاركوا فيها، حتى لو كانت مشاركة متأخرة وربما ضد إرادة القيادات. لن يكون تعسفاً أن أرى أن ثورة يناير بدأت بالفعل بعد يناير، أي بعد سقوط مبارك وإعلان تنحيه. كأن مبارك لم يكن النظام، كان وجهته، وحين سقط وجدنا أنفسنا في مواجهة النظام الحقيقي: العسكر. لقد استطاع مبارك أن يدير الدولة كرجل يدير مزرعة، خلق دولة ريعية يتكسب أفراد السلطة فيها بنسب مختلفة، دون أن تصل المكاسب للمواطن الذي كان مجرد زبون. بهذه الطريقة كانت الغنائم تتوزع ما بين غنائم اقتصادية يتقاسمها جناح جمال مبارك ويمثله أصدقاؤه من رجال الأعمال الذين غدوا أعضاء برلمان ووزراء، ويتقاسمها جنرالات الجيش من الناحية الأخرى، وغنائم سياسية يحتفظ من خلالها الحزب الوطني الحاكم بالأغلبية المطلقة، مع منح عدة كراس برلمانية لجماعة الإخوان كتمثيل للمعارضة وفي نفس الوقت كورقة ضغط على الغرب (“في حالة سقوطي سيأتي الإسلاميون، اقبلوا ديكتاتوريتي وإلا سترون من هم أسوأ مني!”) وكراس لا قيمة لها يشغلها أي مستقل سينضم سريعاً إلى الحزب الوطني.

هذه التقسيمة المباركية لم تختلف كثيراً بعد ثورة يناير: فقط اختفى من يديرها وعائلته، بذلك سقط جناح جمال مبارك، وتصاعدت هيمنة الجيش في مواجهة قوة الإخوان التنظيمية، ولم يكن للمدنيين مكان في هذا الصراع. يمكن التدليل على ذلك بعدد القتلى والمصابين والمساجين في الفترة من مارس 2011 وحتى 30 يونيو 2012 (فترة تولي المجلس العسكري الحكم) وخلالها حدث التآمر على الثورة على ما يبدو باتفاق بين العسكر والإخوان وكان نتيجته تعديلات دستورية أفاد منها الإخوان في تكوين حزب سياسي والدخول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والوقوع في الفخ الذي خطط له العسكر بوصول مرسي للرئاسة ثم إسقاطه هو وجماعة الإخوان بعد حرق ورقته أمام الشعب باختلاق أزمات سياسية واقتصادية، وساعد في تنفيذ مخطط العسكر أن جماعة الإخوان نفسها عسكرية أكثر من العسكر، وأنها لا تؤمن إلا بالديمقراطية التي تؤدي بها إلى الحكم، وأنها بلا برنامج سياسي أو اقتصادي. الأحداث المترتبة على كل هذا الفشل السياسي هو انقلاب عسكري أدخل مصر في نفق مظلم لا يبدو له نهاية، إذ خلال هذه العملية سُحِق ما تبقى من القوى المدنية، وتشرد أبناء الثورة ما بين المنفى والسجون والمطاردات أو اليأس والإحباط.

أدب الهزيمة

هذا السياق السياسي المضطرب، حيث تجلت قوة الثورة المضادة وعنفها، وحيث باتت أحلام يناير البكر ضرباً من الخيال، خلق أدباً لا يمكن توصيفه بأدب الثورة، إنما بأدب الهزيمة.

تشبه حالة الكُتّاب المصريين بعد يناير حالة جيل الستينيات بعد هزيمة 67، حالة من الانكسار والإحباط، خيبة الأمل بشكل أدق. الفارق الجوهري أن هزيمة 67 جاءت من عدو خارجي، يد غريبة أوقعت بنا الهزيمة. فيما كانت نيران صديقة من التهمت أحلامنا في ثورة يناير. في 67 كان ثمة طمأنينة وثقة في النظام السياسي حتى مع معارضته الخفية والتصديق بانحرافه عن المسار الذي خطط له مع ثورة يوليو، وفي يناير الهزيمة كانت أشد: ثمة أمل يُشيد يوماً وراء يوم، ثمة حلم بإسقاط نظام مبارك بأذياله، ثم ثمة خيبة كبيرة حين أدركنا أننا وقعنا في الفخ. الأحداث التالية للثورة: أحداث محمد محمود، مذبحة ماسبيرو، أحداث مجلس الوزراء، كانت أشد ضراوة وعنفاً من أيام الثورة نفسها.

وكانت المنافسة الانتخابية بين مرشح من النظام القديم (أحمد شفيق) ومرشح جماعة الإخوان (محمد مرسي) تأكيداً مجدداً على أن الثورة انحرفت عن طموحها في دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية، وكل ما سيأتي بعد ذلك تأكيد على تأكيد، خيبات أمل وراء خيبات، مظاهرات ومطالب واعتقالات، ثم صمت بعد أن أصبحنا ضحايا أو جرحى أو مساجين أو مهاجرين، ومن تبقى منا في الشارع كان مهدداً بأحد هذه المصائر. على هذه الدماء تشيد نظام عسكرتاري جديد بالكامل، لم يعد إلى سياسة مبارك (فساد+ مواءمات سياسية+ هامش حرية+ خطاب تسجيد الشعب) بل نقل الفساد من أيدي رجال الأعمال ليستقر كاملاً في أيدي الجنرالات، ومحا أي هامش لحرية التعبير، واتبع مع الشعب خطاباً شديد اللهجة كأب يؤدب أبناءه. السياق السياسي خلق سياقاً ثقافياً باهتاً، طال السينما والمسرح والإعلام، ونشر ثقافة الخوف. فجاءت رواية تلك الفترة تجسيداً لهذه الهزائم.

لعل أبرز روايات الهزيمة “الخروج من البلاعة” لنائل الطوخي، “عطارد” لمحمد ربيع، “باولو” ليوسف رخا، “جوائز للأبطال” لأحمد عوني، “ما رواه سامي يعقوب” لعزت القمحاوي.

اختار رخا النقد المبكر للثورة واللجوء للتوثيق في وسط لعبة سردية تخفف من وطأة الاحتكاك المباشر بالحدث، وراح الطوخي لسرد حكاية امرأة وجدت نفسها في الثورة، فيما لجأ ربيع لرواية مستقبلية عن عواقب فشل الثورة وهزيمتها، وسرد القمحاوي الثورة عبر تفاصيل الحياة الصغيرة موازناً ما بين الشخصي والعام، الأحداث الصغيرة والسؤال الكبير، وتورط عوني كثيراً في الأحداث ليرصد من خلال البطل تحولات الشباب من الحياة المرفهة إلى قسوة الثورة. ورغم التكنيكات المختلفة التي استخدمها كل كاتب، إلا أن الجامع بينهم هو “الثيمة” الرئيسية، الانطلاق من لحظة الالتفات لهزيمة لحقت بالثورة، كأن كل شيء انتهى والآن جئنا لنلم الجثث.

لعل أهم ما يميز هذه الأعمال خلق أبعاد أخرى في حياة الأبطال واتساع العالم السردي بحيث تكون الثورة أحد خيوطه وليس الخيط الوحيد. وفي ذلك تميز رخا برواية تجريبية ما بعد حداثية، في مقابل “عطارد” التي انحازت لبنية تقليدية مع الاكتفاء برسم عالم كابوسي وديستوبي. ورغم الخلخلة الزمنية في “جوائز للأبطال” وانحيازها لرواية حياة فرد وربطه بالأحداث الجمعية، إلا أنها كانت خالية من الخيال، فبدت كرواية سيرية تنحو نحو التوثيق أكثر منها Fiction، بدت منطلقة من حس التزامي وتخليص ضمير أكثر منها كعمل فني. “الخروج من البلاعة” اختارت بداية من عنوانها سرد رواية واقعية، خاصة أن “البلاعة” هي اللفظ الذي استخدم كثيراً في مصر ما بعد يناير للدلالة على الحياة في مستقع فاسد، لكنها نجحت في رسم شخصية رئيسية جذابة وخلقت حولها خيوطاً درامية، ولعل الملفت في العمل هو العمل في اللغة، التضفير بين العامية والفصحى أو تفصيح العامية، فكانت الرواية استكمالاً لمشروع الطوخي السابق في “نساء الكرنتينا”. و”ما رواه سامي يعقوب” رواية صغيرة ومكثفة، لا ترفع شعاراً بقدر ما تورّط قارئها في الأحداث على مهل، كما تورط فيها البطل نفسه. وهي، في رأيي، أكثر هذه الأعمال فنية ووعياً بفخ الالتزام، ومحاولةً لتجنب الوقوع فيه.

“باولو” يوسف رخا أكثرها استخداماً واستفادة من التطور التكنولوجي، وأكثرها احتكاكاً بهذا العالم الافتراضي، العالم الذي انطلقت منه الثورة. وبالإضافة، تجريبها اللغوي وسعيها لتكوين كود لغوي خاص بها، منحها كثيراً من المرونة. كل هذه الروايات، وهي مجرد نماذج، لم تتخذ من الثورة خلفية فحسب، إنما دارت في مدارها وأكدت عليها. مع ذلك، تمتعت بقيم جمالية اختلفت نسبتها من رواية إلى أخرى بحسب المنظور الفني لكل كاتب، لكنها مقارنةً بأعمال أخرى، مثل بعض الأعمال المكتوبة عن الثورة السورية، كانت متحرّرة من التسجيل والتوثيق المبالغ فيه والأكبر مما يحتمله الفن، ولعل السبب في ذلك قوة تأثير الحدث أو الإدراك لما يجب أن تكون عليه الرواية باعتبارها فناً ليس هو الفيلم التسجيلي أو الكتاب السياسي أو السيرة الذاتية. وظني أن الرواية المصرية استفادت من ماضيها من ناحية ومن الروايات العالمية من ناحية أخرى، خاصةً الروايات التي تناولت الحرب العالمية الثانية وما بعدها وروايات الحروب الأهلية مثل الحرب الأهلية الإسبانية. لعل ذلك، أظن، ما جعلها تعمل على رواية الفرد وليس رواية المجتمع، الفرد في ظل الأزمة وليس رواية الأزمة. الملفت في هذه الأعمال أنها ظهرت بعد سنوات من الثورة، “عطارد 2014” “باولو 2016” “الخروج من البلاعة 2018” “ما رواه سامي يعقوب 2019” “جوائز للأبطال 2019″، والأولى منها صدرت بعد 3 سنوات من يناير، والروايات الأخيرة بعد ما يقرب من تسع سنوات.

ربما في السنوات القادمة، مع البعد النفسي والزمني عن الهزيمة، واكتمال إدراك المأساة، تظهر روايات أخرى تعود لنفس الحدث بوجهات نظر مختلفة. هذا ما يفعله الحدث الكبير وما يترك بصمته في الأدب. وهذا ما يفعله الأدب بالعودة إلى ما كان لمحاولة فهمه من جديد. وفي النهاية، فثورة يناير، بأحلامها المجهضة وآمالها الخائبة، ستبقى في ذاكرة من شارك فيها للأبد، لأنها لحظة مفصلية في حياة كل واحد فيهم، وفي كل مرة يعود إليها الكاتب سيضيف عملاً جديراً بالقراءة لأنه يفتح مساحة أوسع للفهم.

ضفة ثالثة