“حوادث دمشق اليومية”… حكايات انتقلت من البديري الحلاق إلى مهيب عازف الكمان/ بديع صنيج

“لأن الغلا معلّق بالشام، والمعاملة مغشوشة والفلوس غير منقوشة، والخلق نايمة ومطروشة، والنسا باحت، والرجال ساحت، والحدود طاحت، والأكابر مشغولة، ومروءة الرجال مغلولة، وكل منهم مشغول بحال”.

من يقرأ هذا الاقتباس قد يظن أن هناك من يُحاول كتابة مقامَة دمشقية معاصرة شبيهة بمقامات بديع الزمان الهمذاني، لكن المفاجئ أن كاتب هذا الكلام هو “شهاب الدين أحمد بن بدير”المعروف بـ”البديري الحلاق”، ويعود زمن كتابتها تحديداً إلى عام 1164 ه، 1751 م.

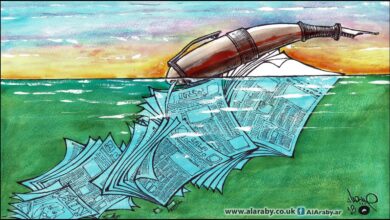

والبديري هو ذاك الدمشقي الذي لم يَعرِف أنه بتأريخه لـ”حوادث دمشق اليومية” على مدى عشرين عاماً (من 1741 وحتى 1762) كتب تاريخاً مغايراً لها. وقد أتاح له انحداره من عائلة حمَّالين أن ينظر للتدوين من زاوية الأعباء المُلقاة على عاتق العباد تحت حكم آل العظم المنسّبين من قبل الاحتلال العثماني، وأن يصطف مع أبناء جلدته من البُسطاء، مُنافحاً عنهم ومُدافعاً عن قضاياهم، من دون أن يُحابي السلطات أو يُهادن المسؤولين ويُلمِّع صورهم، بل على العكس يُقرِّعهم باستمرار ويدعوهم لرفع ظلمهم عن الشعب.

غلاء وبلاء

يشير البديري الحلاق في أكثر من موقع ضمن مدونته إلى الأوضاع المعيشية الصعبة في دمشق بقوله مثلاً: “غير أن أهل الشام في أكدار من غلاء الأسعار، وبخل التجار وانفساد الأحرار وضعف الصغار، وعدم زحمة الكبار، والحكم لله الواحد القهار”، وأيضاً في بداية تدوينته لعام 1156 هجري: “وقد هلَّ هذا العام الجديد، ورطل الخبز الشامي بأربع مصاري وبخمسة، ورطل الأرز بثمانية مصاري، وأوقية السمن بستة مصاري ولا توجد، مع أنه كان من نحو شهر كل رطل وثمانية أواق بقرش،… ولكن الخزان ما أبقى للفقراء قمصان، وهذا الغلاء ما سمعنا بمثله أبداً وقد طال المطال، والناس منتظرة للفرج من الملك المتعال”.

ويحكي ابن بدير في موقع آخر عن بذخ أسعد باشا العظم في بناء قصره وتفضيله عماره على عمار بيوتات أهل بلده: “وعماير حكام الشام وأكابرها صايره… وإذا طلب الفقير أن يعمر داره ما يلتقى له معمار ولا نجار… ولا خشبة ولا مسمار… ولا تراب ولا أحجار… وأخذ الماء من أغلب القنوات أسعد باشا وأوصله إلى السرايا، حتى قطعت السبل والقنى… وهذا شيء ما أدركناه في جيلنا ولا حُكي في الشام من قبلنا”.

طهور وفجور و”تعريص”

كما يتحدث البديري عن احتفالات لم تشهد الشام مثيلاً لها، مرةً بمناسبة طهور أحمد ابن سليمان باشا، وأخرى في عرس ابنة أخ فتحي أفندي الدفتري، وغيرها. ويكتب أيضاً عن وفاة علمائها ومشايخها، وعن تصرُّفات مومساتها، وعن بعض الجرائم الغريبة والحوادث التي ترقى لأن تتصدر الصفحة الأولى من صحف الفضائح.

من تلك الحكايات امرأة بترت عضو زوجها بعدما علمت بزواجه من أخرى، ورجل عائد من الحج فوجد امرأته ازدادت جمالاً فما كان منه إلا أن قتلها لظنه أنها على علاقة مع آخر، وآخر اكتشف أن صهره كان على علاقة جنسية مع نساء غير أخته، فشكاه للأعيان الذين تجاهلوه تماماً، لذلك توجه الرجل إلى الجامع وصلى صلاة الجنازة على نفسه، ثم صعد إلى المئذنة وصاح قائلاً: “يا أمة الإسلام الموت أهون ولا التعريص مع دولة هذه الأيام”، ثم قفز من المئذنة.

مجزرة تاريخية

والغريب في “حوادث دمشق اليومية” أن مخطوطها اختفى بعد وفاة الحلاق لمدة قرن ونصف تقريباً، حتى عثر عليه محقق يدعى محمد سعيد القاسمي، صاحب كتاب “قاموس الصناعات الدمشقية”، وانتهى من تنقيحه قبل وفاته بقليل، ليطبع للمرة الأولى عام 1959، وكأن ذاك المخطوط “مرويّة بورخيسية” كما يصفه الروائي العراقي شاكر الأنباري.

دمشق: البلد الذي لم تتبق مصيبة ما مرّت عليه

عندما يصبح اسم العائلة “براند”… حكايات مقاهي ومطاعم قديمة في دمشق

“هنّ اليوم أكثر من الرجال”… حضور النساء في المقاهي الشعبية السورية

لكن مقارنة بين النسخة الأصلية الوحيدة للمخطوط الموجودة في مكتبة “تشيستر بيتي”، وتنقيحات القاسمي ستُظهر “مجزرة فكرية وتاريخية وأخلاقية” كما تقول الباحثة دانة السجدي، الأستاذة المشاركة في التاريخ الإسلامي بجامعة بوسطن الأميركية، في كتابها “حلاق دمشق.. محدثو الكتابة في بلاد الشام إبان العهد العثماني”، الذي ترجمته الدكتورة سرى خريس.

وتعزو السجدي ذلك إلى العجرفة الاجتماعية للمدقق وانحيازه إلى السلطات العثمانية وممثليها من آل العظم وورثتهم، ما جعله يزيل أي نبرة تذمر تجاه الحكام من اليوميات، وتقول: “التغييرات التي أجراها القاسمي لم تكن لتحسين لغة الكتابة وأسلوبها، لكن ثمة إرادة لتحويل النص من بنيته الأصلية إلى تأريخ منظّم يعنى بالسلاطين والولاة، ما أدى إلى تجريد النص من فحواه السياسية الأصلية، وتجريد الحلاق من سلطته الاجتماعية أيضاً، حيث تم إسكات صوته وتغيير لغته لدرجة أصبح في أحسن الأحوال خلفية ظريفة. أي أن القاسمي استغل موت الحلاق ليقتله مرة أخرى”.

وتؤكد الباحثة أن ابن بدير عندما استحوذ على التأريخ و”عكَّر محتواه حين حوَّله إلى سرد لأحداث الفوضى، ناقلاً إلى الجمهور ذاكرة وجود مضطرب، لم يجسد فيه دخول الأكابر والأعيان والباشا إلى نص الحلاق تخليداً لذكراهم أو الاحتفاء بهم، بل استجواباً لهم بسبب كثرة ظلمهم، مع إعطاء الرعاع والنساء الفاجرات والرجال المخصيين وغيرهم مكانة لم يحظوا بمثلها في نصوص المؤرخين الآخرين كـ”ابن كنَّان” الذي عاصر البديري”.

“مهيب” حلَّاقٌ يسردُ بالنغمات

وفي دمشق القرن الواحد والعشرين، وعلى غرار البديري الحلاق الذي أتقن سرد التاريخ على طريقته الخاصة، دلَّنا الصديق وعازف العود نجيب جمَّال على حلَّاق اسمه مهيب أبو نمر، دُكَّانه على بعد أمتار قليلة من باب شرقي، وقال عنه: “تشعر أنه موغلٌ في الزمن، ويحكي بِظُرْفٍ لا يُمَلُّ منه نهائياً، حتى أنه قادرٌ بأسلوبه على أن يُضحكك من أعماق قلبك، ولو كان يتحدث بموضوع عادي جداً، كما أن لديه طريقة في تحويل التراجيديا والمَرارة السورية إلى كوميديا سوداء من نوع خاص، سواء في حديثه عن الغلاء الفاحش، أو الكهرباء التي تلمع مثل شجرة عيد الميلاد، أو الرياء المجتمعي، أو تقلُّبات أسعار الصرف، أو تبدُّلات أحوال البشر والحجر في ظل الحرب”.

وإلى جانب جماليات سرد الحلاق كما يحكي الصديق نجيب، فإنه يتقن العزف على الكمان، “لدرجة تشعر معها أنه بعزفه يُغازل أحزاننا، ويواسي مأساتنا المستمرة منذ تسع سنوات، والأهم أن زبائنه لا ينزعجون عندما يترك رؤوسهم ولِحاهم ليعبِّر عما يجول في باله على كمانه، وكأنَّه يُعزز قصَّ المِقصّ بتوشيحات تسردها أنغام”.

زرنا دكان الحلاق مهيب، وفعلاً اكتشفنا أنه يُقارب خصوصية البديري من ناحية سردِه ليوميات دمشق وحوادثها، لكنه يستخدم وسيلةً مغايرةً لذلك، ألا وهي كمانُهُ، وكأنه يستبدل أسلوب المقامة الأدبية الذي استخدمه ابن بدير بمقامات “صُنِعَ بِسِحر” الموسيقية.

فبعد أن يجذبك بوجهه السَّمِح، وابتسامته الصادقة، ستقع عيناك حُكماً على علبتي كمان مركونتين على كراسي الانتظار، وكأنها تنتظر دورها مثل الزبائن. ويحيلك هذا الأمر بشكل بديهي لتتابع يديه وكيف يستخدم مقصَّه، فتشعر أن هناك اختلافاً عن بقية الحلاقين.

وما أن ينتهي من الزبون حتى يأتي دور الكَمان، فيشدُّ مهيب شعراتِ قوسه، وبعد دوزنة الأوتار قليلاً، وإذ بارتجالات فريدة، على مقامات وألحان مختلفة تتهادى بين يديه وجنبات روحه. نستمتع كثيراً ونصفِّقُ لقدرته على نقلنا إلى مساحات مكانية وزمانية جديدة، ونتنذكر مقولة نجيب بأن ذاك الحلاق موغل في الزمن.

نسأل مهيب عن إن كان يعرف قصة البديري الحلاق الذي كتب تاريخاً مُغايراً لدمشق، بعيداً عن التزوير المعتاد، فيجيب في تصريح لرصيف22: “أعرفه، وأعتقد أنني أشبهه، والفارق بيني وبينه أنني أسرد بالألحان، علماً أنني أعشق مهنتي، لكنني مولع أيضاً بالعزف. وأشعر أن يدي اليمنى تتعامل بالأسلوبية ذاتها بين المِقصّ وقوس الكمان، والأمر ذاته حين تُوائم أصابع يُسْراي بين تعاملها مع زند الكمان ورأس الزبون أو لحيت”.

نسعى لمعرفة ما الذي يُحفِّز وجدانياته في العزف فيجيبنا: “في الحقيقة كل شيء يترك تأثيره في روحي، ويجعلني أُوجِّه قوسي وأصابعي وأحاسيسي باتجاه مقام محدد، لكنني أعشق أغنيات أم كلثوم جميعها، وهي من أكثر ما أعزفه، لكن الموقف الآني أحياناً هو ما يحدد خياراتي”.

من تلك المواقف يتذكر مهيب إحدى المرَّات التي حوصر فيها مع شابين ضمن الدُّكَّان بسبب غزارة القذائف على باب شرقي، فما كان منه إلا اللجوء إلى الكمان لتخفيف التوتر، ولم يخطر على باله حينها سوى أغنيات الصبر مثل مقطع “وصفولي الصبر” من “دارت الأيام” و”إنما للصبر حدود” ألحان محمد الموجي، لكن بعدها انتقل إلى موسيقى “عتابا” زياد الرحباني وجوزيف صقر، والتي بدا أن الشابين يحفظانها عن ظهر قلب، وبدآ بالغناء مع عزفه “نكبني الدهر بمصيبة مشلشة… وأنا الـ حبيتك، حبيتك مش لشي… جابوا الطبيب تَ يشلِّي، ما شلّي شي… زاد هموم ع قلبي وعذاب”، وكلما عزف اللازمة الموسيقية الخاصة بها يعيدان هذه العتابا حتى توقفت القذائف، “لكن لفرط انتشائنا بالموسيقى والغناء تابعنا السهرة حتى طلوع الفجر”.

يُخبرنا مهيب قصة ثانية قائلاً: “في مرَّة أخرى طال انقطاع الكهرباء لدرجة أن إنارة الليدات باتت على آخر روح ولم أعد أستطيع أن أكمل الحلاقة للزبون، فأخرجت كماني من علبته وبدأت بلحن أغنية “رجعيلي… دخيلك رجعيلي” لملحم بركات، ولكن الكهرباء أبت أن ترجع، وبين استمتاع الزبون بالموسيقى وحزنه على حاله وحالي، قام بعض الأصدقاء بإضاءة موبايلاتهم على رأس الزبون حتى استطعت إكمال الحلاقة، وهكذا”.

لدمشق في كل زمنٍ مؤرخوها الذين لا يُواربون الحقيقة، ولا يزوِّرون حوادثها لأجل خاطر أحد، فهم أنصار الحق ورواته المميزون، بعذوبة أصواتهم وصدقها، وعلى اختلاف أدوات تعبيرهم، تبقى محبة الشام وأهلها بوصلتهم التي لا تحيد، مهما سعى “المُنَقِّحون” لتحوير الحكاية وتدوير زواياها.

رصيف 22