ما معنى أن تكون مراسلاً حربياً في سوريا؟/ ريتشارد هول

مثله مثل المراسلين الآخرين، يجد ريتشارد هول صعوبة في الكتابة عن فظائع الحرب السورية. والسبب؟ لأن القرّاء قد ملّوا منها ولأن المجتمع الدولي غير راغب في إنهائها أو غير قادر على ذلك

في كثير من الأحيان، تتطلب كتابة التقارير الصحافية عن النزاعات قضاء وقت مع أشخاص يعيشون في الدرك الأسفل من حياتهم. خلال السنوات القليلة الماضية، أجريتُ مقابلات مع ناجين من الإبادة الجماعية، وضحايا العبودية الجنسية، وأطفال لا يعرفون شيئاً سوى الحرب، وأم نجت من غارة جوية أسفرت عن مقتل ابنها، وعدد لا يحصى من اللاجئين في مخيمات قذرة فاقدي الأمل في العودة إلى ديارهم، وعائلات تقطعت بها السبل ولم يتبق أمامها أي مهرب.

بقدر ما كانت هذه القصص تعصر القلب وصعبة، بقدر ما شعرتُ أن الكثير منها كان يحمل قيمة. لو تمت مشاركة كلماتهم وألمهم مع العالم، فربما يمكن القيام بشيء ما. المراسَلة الصحافية عن الحرب السورية اختلفت تماماً. في معظم الوقت، كنت أنا وزملائي نكتب عن الفظائع التي لم يتمكن المجتمع الدولي من إيقافها أو لم يرغب في ذلك، لجمهور ما عاد مهتماً. وبإمكاني فهم السبب.

مع استمرار الحرب باتت المجازر وجرائم الحرب اعتيادية للغاية لدرجة لم يعد ممكناً تقريباً تمييزها عن التي قبلها. وكان يتبع استيلاء الحكومة السورية على إحدى المدن وتيرة من من القصف الجوي الهائل، وقصف المستشفيات، ومقتل المدنيين والهجرة الجماعية. تكررت الحكاية نفسها في حمص وداريا وحلب وهاهي تتكرر الآن في إدلب.

صار حساب جميع القتلى مهمة شبه مستحيلة، لكن معظم التقديرات تقول إن الرقم يتجاوز نصف مليون شخص – ومن شبه المؤكد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك. وهناك أكثر من ستة ملايين سوري مشردين في الداخل وأكثر من خمسة ملايين باتو لاجئين.

كتابة التقارير عن داعش كانت مختلفة. وحشية الجماعة والتهديد الدولي الحقيقي الذي شكلته، أجبرا الناس على الانتباه. كما أن الوصول إليها كان أكثر سهولة. كان باستطاعتنا المراسَلة الصحافية ميدانياً عن سقوط الخلافة وما أعقب ذلك خلال عدة رحلات إلى شرق سوريا. على كل حال، بالنسبة لبقية الحكاية، فقد كنا نبحث باستمرار عن طرق جديدة لإخبار القصة الرهيبة نفسها لاختراق الكلل الجماعي الذي تكوّن بين القراء.

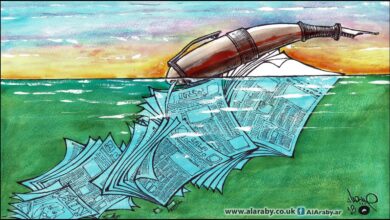

ربما كانت هناك قيمة في توثيق هذه الفظائع بحيث سيمكن معرفة الرعب الحقيقي للحرب، وقد يواجه الجناة العدالة يوماً ما. لكن حتى هذا الفعل البسيط فقد قوته في مواجهة حملة تضليل متضافرة تقودها روسيا ويردددها حشد من الأغبياء النافعين. نظريات المؤامرة هي جزء من الحرب، وهذا ليس بالأمر الجديد. لكن خلال السنوات التسع الماضية، اندهشتُ من عدد الأشخاص راجحي العقل الذين خُدعوا بتلك النظريات عندما وصلت الحرب إلى سوريا. في كثير من الأحيان انحرف الشك المشروع والاستفهام باتجاه الجنون.

ولم يقتصر الأمر على نظريات المؤامرة. تمكنت روايات زائفة عما أصبحت عليه الحرب – وكيف تطورت – من العثور على جمهور متقبّل بين جيل من الناشطين الغربيين ومن يصفون أنفسهم بمناهضي الإمبريالية الذين أفرزتهم حرب العراق وخداع حكوماتهم التي أشعلتها. كانت سوريا فرصتهم لإعادة كتابة التاريخ. اعتقدوا أن الأمر سيكون مختلفاً هذه المرة. بقدر ما كانوا قلقين، فكانت كل قصة عن جرائم الحكومة السورية، حتى تلك المكتوبة ببساطة لإلقاء الضوء على معاناة المدنيين، محاولةً من قبل وسائل الإعلام السائدة الشريرة للحث على تغيير النظام في سوريا.

أصبح الاستخدام المتفشي للأسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية، الذي وثقته بشكل شامل مجموعات حقوق الإنسان الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، بمثابة مانعة صواعق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وسيلة لهم لمتابعة نشاطهم الذي يركز على الولايات المتحدة. أصبح أي صحافي يكتب روايات واقعية عن هذه الهجمات “أداة للإمبريالية الغربية.”

وقد عومل ملايين المدنيين الذين صادف أنهم كانوا يعيشون في مناطق خضعت لسيطرة الجماعات المتمردة المتطرفة معاملة واحدة. تبنت الحركات “المناهضة للحرب” في الغرب رواية الحرب التي لاهوادة فيها على الإرهاب التي تبنتها أولاً الحكومة السورية. حتى عمال الإنقاذ المتطوعون، الذين كانوا يسحبون الجثث من تحت أنقاض الضربات الجوية، وُصفوا بأنهم إرهابيون من تنظيم القاعدة أو عملاء للغرب – في كثير من الأحيان -في آن واحد ودون وجود مفارقة.

ويستمر الأمر حتى يومنا هذا. تم منح صفة “دعاية عارية للتدخل” لتقرير بثته شبكة سي اِن اِن قبل بضعة أيام فقط عن الهجرة الجماعية لمئات الآلاف من الأشخاص أثناء فرارهم من القصف الحكومي الروسي والسوري، إلى مكان ظروفه شديدة الرداءة لدرجة أن الأطفال يتجمدون حتى الموت.

لا شك أن التحالف غير المنظم لمجموعات المتمردين التي اصطفت للإطاحة ببشار الأسد ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين أيضاً. أما الجماعات الأكثر اعتدالاً، فقد تفوق وتغلب عليها المتطرفون والحكومة السورية في نهاية المطاف. لكن قرار نظام الأسد بالتمسك بالسلطة مهما كان الثمن كان مصدر معظم المعاناة في هذه الحرب. كانت هذه هي النقطة الحاسمة التي ضاعت ضمن ضبابية المؤامرة.

كثيراً ما يقال إن الجنرالات هم دائماً من يخوض الحرب الأخيرة، لكن عندما تعلق الأمر بسوريا، انطبق الكلام نفسه على جزء كبير من اليسار المناهض للحرب. الحقيقة هي أن سوريا لم تكن موائمة للروايات القديمة. بذلت الولايات المتحدة جهوداً في وقت مبكر لدعم المتمردين في جهودهم للإطاحة بالأسد، لكن ومع استمرار الحرب وبدء الجماعات المتطرفة بإحكام سيطرتها، تراجعت جهودها إلى حد كبير. هذا التطور، إلى جانب صعود داعش، أقنع العديد من صناع السياسة الغربيين بأن سقوط الأسد من شأنه تعجيل استيلاء الإسلاميين على سوريا.

أما دخول روسيا في الحرب عام 2015 فقد أدى فقط إلى القضاء على إمكانية تدخل أميركي كبير للإطاحة بالأسد من السلطة. كانت الحكومة السورية، المدعومة من حليفتها ذات القوة العظمى، حرة في سحق التمرد المسلح وقتل المدنيين بشكل جماعي لتحقيق هذا الهدف.

لم يلحظ مناهضو الإمبريالية ذلك. ورأوا أن من واجبهم منع الولايات المتحدة من القيام بحملة كارثية أخرى لتغيير نظام في الشرق الأوسط، رغم أنها حملة لم تكن واشنطن مهتمة جداً بمتابعتها بعد عام 2015. في سعيهم شبه الدون كيشوتي لوقف الحرب ما كان هذا ليحدث، لقد أخفوا وقللوا من جرائم الحرب شبه اليومية التي ارتكبها نظام الأسد ومسانده الروسي.

ظنوا أنهم كانوا يخوضون معركة مع الإمبراطورية الأميركية، لكهنم في الواقع، كانوا يقومون بعمل الدكتاتوريين على حساب ملايين المدنيين السوريين.

كانت هناك انتقادات مشروعة للتغطية الإخبارية “السائدة” لسوريا، بما في ذلك التغطية التي قمتُ بها أنا. قدمتُ تقارير من محافظة حلب التي كان يسيطر عليها المتمردون في عام 2012، عندما كان القيام بذلك لا يزال متاحاً. في وقت لاحق، بدأت الجماعات المتطرفة تحتجز الرهائن وأصبحت التغطية مستحيلة. لكنني والعديد من الصحافيين الآخرين تمكنا في الأيام الأولى من الحرب من بناء صلات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، والحفاظ عليها في وقت لاحق.

كان القيام بالشيء نفسه في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة أكثر صعوبة. فرضت الحكومة السورية قيوداً مشددة على وصول معظم الصحافيين الغربيين إلى البلاد، خوفاً من الأمور التي قد يكتبون تقارير عنها، وبدلاً من ذلك، اختارت بعناية الصحافيين الذين سمحت لهم بالدخول. ونتيجة لذلك، لم تحظ معاناة المدنيين الذين يعيشون في الأراضي الحكومية بنفس التغطية الصحافية.

عدم التوازن هذا في التغطية تعرض لانتقادات خلال المعركة من أجل السيطرة على حلب، وغيرها من المعارك المشابهة. توجب على الصحافيين الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى تلك الأماكن إعداد التقارير عن بعد، والتواصل عبر تطبيق المراسلة واتساب مع الناشطين والمدنيين في الميدان. كان هناك انقسام واضح بين الصحافيين الذين كانوا مستعدين للاستفادة من الأدوات الجديدة المتاحة لهم لكتابة تقارير عن قصص يتعذر الوصول إليها بطريقة أخرى، وأولئك الذين لم يعرفوا كيف يمكن أن يروا قيمة تلك الأدوات أو فشلوا في ذلك. كانت هناك قيود على هذا النوع من التقارير، بالتأكيد، لكننا على الأقل تمكّنا من سماع أشخاص عالقين على خط النار لم يكن من الممكن سماع أصواتهم بأي وسيلة أخرى.

ما كانت فائدة ذلك؟ في هذه اللحظة بالذات، يفر ما يقرب من مليون شخص من هجوم الحكومة السورية والروسية في إدلب. ومسؤولو الأمم المتحدة حذروا من أننا على وشك أن نشهد “أكبر قصة رعب إنساني في القرن الحادي والعشرين”، ومع ذلك فإن معظم الناس في بريطانيا ليس لديهم أي فكرة.

لديّ مصادر داخل سوريا، مدنيون ونشطاء، فروا من منازلهم أربع أو خمس مرات طوال فترة الحرب. ومع كل هجوم جديد، أقوم بمراسلتهم لطرح الأسئلة ذاتها: “أين أنت الآن؟ هل أنت وعائلتك بأمان؟ هل يمكنك وصف المشهد لي؟”. بعد كل هذه السنوات من التقاعس، وعدم إحداث كلامهم الصادق والمؤلم أي فرق، يدهشني أنهم ما زالوا يتحدثون معي.

لست متأكداً من وجود إجابة سهلة على الإطلاق عن كيفية وقف المعاناة في سوريا. هناك البعض ممن يعتقدون أنه كان بإمكان الولايات المتحدة الحد من سفك الدماء عن طريق فرض منطقة حظر جوي، أو معاقبة الأسد لمهاجمته المدنيين. قد يكونون على حق، لكن لم تكن هناك رغبة تجاه العمل العسكري المطلوب لدى آخر رئيسين أميركيين.

ما لا شك فيه هو أن المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي. المخاوف من انتشار الجماعات الإرهابية خارج حدود سوريا، والفوضى الإقليمية، واللاجئين الفارين إلى أوروبا، بالإضافة إلى الدعم القوي الروسي لحكومة الأسد، أدت إلى الشلل والإهمال.

ومثلما قال لي الناشط السوري فياض عكوش قبل أيام فقط، عقب فراره من قصف الحكومة السورية والقوات الروسية مع زوجته وطفليه الصغيرين: “لا أحد يساعدنا. العالم بأكمله ينظر إلينا ونحن نموت.”

© The Independent