كاتب نرويجي يروي المآسي اليومية لمثقفين في الثورة السورية/ سامية عيسى

كتاب يجمع بين التحقيق والسرد الذاتي ويوثق مشاهدات إنسانية

تنتمي السير الذاتية بحسب المفهوم النقدي، الى الأدب السردي المبني على وقائع وحقائق حدثت بالفعل، وليست من نسيج خيال الكاتب أو الكاتبة.

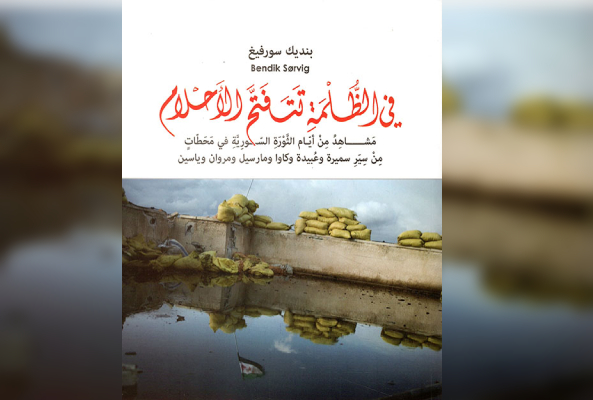

وأياً يكن تصنيف السير الذاتية لأفراد أو جماعات أو شعوب، فإنّ كتاب “في الظلمة تتفتح الأحلام: مشاهد من أيام الثورة السورية في محطات من سير سميرة وعبيدة وكاوا ومارسيل ومروان وياسين” الذي ألفه الكاتب النرويجي بنديك سورفيغ وترجم من النرويجية إلى العربية، وصدر عن مؤسسة دار الجديد، ينتمي بامتياز إلى هذا الجنس الأدبي، على الرغم من أنه يجمع ما بين السرد الذاتي والتوثيق التاريخي والتوقف عند محطات أساسية من المأساة السورية التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى والمفقودين، ناهيك عن عشرات بل مئات الآلاف من المعتقلين وملايين الجرحى والمشردين داخل سوريا وخارجها وفي أصقاع العالم أجمع، مع ما رافق ذلك من دمار شامل استهدف أحياء بكاملها دماراً وإبادة وتهجيراً قسرياً.

فكيف يمكن لأي كتاب أن يروي ذلك؟ كيف يمكن جمع ما جرى “في المقتلة السورية” لسرد قصة شعب داهمه الربيع على غير توقّع أو تخطيط، وبدأ ثورة نبيلة مطالباً بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية متجاوزاً ثقافة الصمت التي رزح تحتها لأكثر من خمسة عقود من الاستبداد الأكثر توحشاً؟ كيف يمكن لكاتب نرويجي – يجيد اللغة العربية – أن يكتب المأساة من غير أن ينزلق في الكتابة السياسية، بل يتجذّر في لغة سردية إنسانية تحاكي السرد الروائي وأدب السير الذاتية لشباب وشابات انخرطوا في الثورة جنباً إلى جنب مع مناضلات ومناضلين مخضرمين عانوا عذابات السجون ما قبل الثورة وما بعدها، على خلفية أحداث تاريخية تتسلّل داخل حكاياتهم العادية لتشكّل مرجعاً لما حدث ويحدث وما زال يحدث.

من يعرف بنديك سورفيغ يدرك عند قراءته لهذا الكتاب أنه لم يكن ممكناً – ربما – لسورفيغ أن يتمكن من موضوعه إلّا لأنّه عاش طويلاً متنقلاً بين لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية والعراق، بوصفه ناشطاً مجتهداً في “الإغاثة النرويجية” لسنوات طويلة، لم تمنعه المخاطر في هذه البلدان الملتهبة من الخوض في عمليات الإغاثة مخاطراً بحياته، بوصفه إنساناً ينتمي إلى قضايا الإنسانية. بدأ عمله في حقل الإغاثة بعد إقامته في بيروت لإنجاز دراسته “حول قدرة اللاجئين الفلسطينيين على الاندماج في المجتمع اللبناني” عام 1999 كمجموعة بشرية كبيرة عانت الأمَرّيْن من القوانين اللبنانية التعسفية بحقهم. لم يكن غريباً على بنديك سورفيغ أن يختار موضوع الدراسة هذا.

فهو يتحدّر من عائلة نرويجية يسارية تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، ووالده جو سورفيغ كان من أوائل الداعمين للقضية الفلسطينية في المجتمع النرويجي في السبعينيات وهو من أوائل من نظّموا المؤتمرات المؤيدة لهذه القضية في النرويج. هذه البيئة الإنسانية التي نشأ فيها الكاتب بنديك سورفيغ شكّلت الخلفية الأخلاقية والثقافية والإنسانية لاهتمامه ليس بقضية فلسطين من الناحية السياسية، بل أيضاً من النواحي الاجتماعية والثقافية، بل انسحب ذلك على كل القضايا العربية في لبنان وسوريا والعراق التي أقام فيها وتنقّل في ذروة الأحداث العنيفة التي اندلعت في تلك البلدان. وسمحت له بالاطّلاع على حياة الأفراد ومعاناتهم سواء في مخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان وغزة والضفة وأيضاً الانخراط في هموم لبنان والانتفاضة اللبنانية التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأدت إلى خروج النظام السوري من لبنان.

سير شخصية

نسرد الخلفية لنفهم من أين تأتّى له هذا الحس الأدبي في سرد محطات من سير ذاتية لسميرة الخليل- على سبيل المثال- التي اعتُقلت في سجون النظام قبل انطلاقة الثورة وما لبثت أن فُقدت آثارها “على يد الميليشيات الإسلامية المتطرفة” التي عاثت فساداً في الثورة وكانت سبباً يضاف إلى النظام والقوى الخارجية والإقليمية التي تهافتت على سوريا وثورتها. وزوجها الكاتب ياسين الحاج علي الذي سُجن 15 عاماً في سجون النظام، كان آخرها سجن تدمر ليطلق سراحه من غير أن يُسمح له بجواز سفر ويظلّ تحت رقابة الاستخبارات إلى أن سارع للخروج عام 2013، بعد قيام الثورة، من سوريا بطرقه الخاصة تجنباً لإعادة اعتقاله بعد بقائه متخفّياً في البلاد لفترة أمضاها في الانخراط بالثورة مع الشباب والشابات الأوائل.

التقنية السردية التي اشتغل عليها سورفيغ تنتمي سرداً ولغة إلى أدب السيرة، أما بنية النص المعتمدة فهي أقرب إلى البنية الفنية الروائية على الرغم من البحث العلمي الذي اعتمده الكاتب في وضع “سير” الشخصيات الرئيسة في البيئة التاريخية باستخدامه مراجع تاريخية عدّة ليوثّق حكاية المأساة السورية بكل أوجاعها وهمومها وليمنح هذه السير “قوة الحقيقة” التي تؤكد فداحة الجرائم التي ارتُكبت، بكل أنواعها، وفي قالب إنساني راق تنساب معه الكلمات والجمل في تراكيب غاية في التماسك والإتقان والسلاسة، تظهر فيها المشترك في “سير الشخصيات الرئيسة”، بل وحتى في السير الثانوية والأحداث التي عاشها هؤلاء كغيرهم من السوريات والسوريين من غير افتعال أو مبالغة في محاكاة رفيعة لـ”أدب الحياة” في قمة تألّقه. يلتقط فيها ما يشبه “لحظات روائية” لا نجدها إلّا في الروايات.

“إنها الثالثة والنصف فجراً؛ القلق يمنع عبيدة من النوم. بلا سابق إنذار، انقطع التيار الكهربائي. من النافذة، تيقّن طالب الهندسة الشاب من أن النور قد قُطع عن فوانيس الشارع. غرقت درعا في ظلام دامس.أمسك عبيدة جوّاله… لا إرسال على ما يبدو… مؤشران إلى خطورة الوضع. خرج من البيت ليحاول استطلاع ما يحدث، فرأى في الشارع دبابات يسير خلفها عناصر من أجهزة الأمن”(ص79). نجد أحياناً أنفسنا في محط نص روائي “بجهد جهيد تكور ياسين، وجلس في عجلة السيارة في وضعية مذلّة تترك الجسد مكشوفاً وعاجزاً عن الحراك. هنا باشر السجّان حفلة الضرب المبرح. مئة عصا في اليوم لياسين، أما الإسلاميون فلهم معاملة خاصة: 500 جلدة في اليوم… سلب الإنسان إنسانيته: هذا ما يجتهده المسؤولون في سجن تدمر… على هذا السجن أطلق الشاعر فرج بيرقدار تسمية مملكة الموت والجنون. فرج نفسه سُجن فيه”(ص 55-56).

وحين يروي سورفيغ تجربة الشاب الكردي طالب الطب بعد اعتقاله، فيقول: ” بينما كان عنصر آخر يجلد شاباً يافعاً. استعد كاوا للأسوأ. لكنه تفاجأ بأنهم لم يأتوا به للتحقيق، بل شاء مدير السجن أن يفحص تلميذ الطب مجموعة من السجناء… فلا طبيب على ما يبدو… جمع المرضى في عنبر يحمل رقم أحد عشر. فحصهم وأعطاهم ما وصل إلى يد المدير من أدوية…. لم يفهم كاوا ما الذي دفع الجلادين إلى معالجة ضحاياهم… اكتشف وهو يفحص المصابين أنه بقدراته المحدودة أمام الجروح الملتهبة والأعضاء التي تحتاج إلى بتر، لا يستطيع سوى التمني على السجانين، أن ينقلوا المرضى على جناح السرعة، إلى أقرب مستشفى… عاين أكثر من خمسين مصاباً… كان أحدهم متقدماً في السن وفي حالة محزنة؛ ظنّ الرجل الهرم المريض أن كاوا من طاقم السجن وحاول تقبيل يده… انحدرت دموع الرجل على كفه، فأوضح له أنه سجين مثله…”(ص148).

شعرت في أحد المقاطع أنني إزاء مقطع من مقاطع رواية “خفة الكائن التي لا تُحتمل” للكاتب التشيكي ميلان كونديرا، حين تسترجع تيريزا تفاصيل “ربيع براغ” أو الاحتلال السوفياتي. فبعد “يومين على خطاب الرئيس في مجلس الشعب، سمعت مارسيل نداء المعترضين، ونزلت معهم إلى الشارع؛ فكلام الرئيس أغضب الناس بدل أن يهدّئ من روعهم. عبّر الناس عن سخطهم ووطنيتهم وسلميتهم نافين عنهم صفة المندسين والعملاء كما حلا للرئيس أن يصوّرهم. صار التظاهر، في مختلف المدن السورية خبز الناس اليومي. اكتشفت مارسيل- الشابة الحلبية- للمرة الأولى، جرأتها يوم لم تكتف بالتظاهر، بل عبّرت عن رأيها على مدونتها وصفحتها الفيسبوكية”.(ص 47). مروان من كفرومة بلدة إدلبية وادعة مسيّجة بأشجار التين والزيتون؛ لُقّب أهلها، لمهارتهم التاريخية المتوارثة في العناية بهذه الأغراس، بشعب الشجر…” كان يعمل مروان في مصنع غزل في إدلب؛ ملتح قصير الشعر، ويشبّهه بعضهم بتشي غيفارا، وهو أب لطفل واحد.

يوم الثلاثاء في التاسع عشر من أبريل 2011، فقد مروان عمله. استدعاه رئيس المعمل وأبلغه أنه مطلوب أمام الإستخبارات العسكرية. خاف مروان… فقبل سنة في شهر حزيران، اعتقلت الأجهزة عمه أنس، سائق الحافلة الصغيرة التي تنقل العمال والمسافرين بين الحدودين السورية واللبنانية، واتهمته بالتهريب وهي تهمة عادية وشائعة. .بعد اعتقاله بـ27 يوماً عاد إلى عائلته جثة هامدة(ص 60)”، جراء التعذيب حتى الموت. فطوال السنوات الماضية “سمع مروان وأشقاؤه العشرة من والدتهم الحموية ما أصاب مسقط رأسها وما حلّ به من قتل وخراب عام 1982. صحيح أن الرواية كانت تُروى همساً، لكنها كانت تُروى! فالنكهة الروائية للكتابة حاضرة بقوة على الرغم من تخلّل الكتاب لعددٍ كبيرٍ من الحقائق والوقائع التاريخية والمراجع ذات الثقة التي قد تضجر القراء في كتب مماثلة، لكن الرغبة في القراءة والاستغراق في التفاصيل على ما تحمله من أوجاع وأيضاً لحظات إنسانية فارقة، ولما تمتّع فيه الكاتب بنديك سورفيغ أيضاً من حس فني عالٍ وعلمي في الكتابة يعتمد التشويق وتراكيب “السهل الممتنع” في التأليف وعرض الحقائق في آن ، جعل من الكتاب محطة مميزة في كتابة التراجيديا السورية من غير صلف لغوي أو مبالغة.