لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟/ محمد تركي الربيعو

في بداية 2014 تقريباً، وقبل أسابيع قليلة من وفاته، كان شيخ مؤرخي التاريخ الجديد في فرنسا جاك لوغوف، الذي عُرِف بكتبه حول القرون الوسطى، قد كتب وصيته الأخيرة من خلال إعداد مؤلف بعنوان «هل يجب حقاً تقطيع التاريخ شرائح؟»، يومها دعانا من خلال هذه الوصية إلى ضرورة إعادة النظر بتحقيب التاريخ، وبالأخصّ تلك الرؤية، التي تشطر التاريخ إلى قرون وسطى، وأخرى نهضوية. كان لوغوف قد وجد أنّ اللقب الذي أُطلِق على القرون الوسطى بوصفها «عصورا مظلمة» لم يأت جراء تردّي الأوضاع الاجتماعية والفكرية في ذاك الزمان، وإنّما جرّاء تقسيم للتاريخ وسردياته النهضوية التي حاولت القول أنّ أوروبا قد عاشت ليالي وأياما مرّة، وباردة، وطويلة، قبل أن يأتي التنويريون لإحياء دورها وبناء مدنها وأخلاقها مرة ثانية.

سيعيد لوغوف في وصيته هذه، قراءة الأحداث مرة جديدة؛ سنكتشف معه أنّ «البرابرة الأوروبيين» في القرون الوسطى هم الذين ساهموا في ظهور الموضة وتطورها في قطاع الملابس، وانتشار آداب المائدة منذ القرن الثالث عشر، قبل أن تنتشر في القرن السابع والثامن عشر، بين الشرائح البورجوازية التي يُنسب لها مشروع النهضة الأوروبي، كما سنعلم من خلال هذه القراءة الجديدة، أنّ شكسبير 1564/1616 الذي قفز على النهضة المزعومة، كان رجلاً وكاتباً من العصر الوسيط. مع لوغوف وكلماته الأخيرة، سنصل إلى فكرة مفادها أنّ النهضة التي اعتبرها التاريخ المعاصر التقليدي حقبة مخصوصة، ليست سوى امتداد للعصور الوسطى أو العصر الوسيط (وفق ترجمة الهادي التيمومي). وقد عنت هذه النتيجة أنّ التقسيمات التاريخية (وسطى أو وسيط/ نهضوية) لم تعد دقيقة؛ هنا سيقترح علينا حفيد الحداد (لوغوف تعني الرجل الذي عمل في صهر الحديد) تقسيماً جديداً عبر دمج كلا الفترتين، تحت عنوان واحد هو «العصر الوسيط المديد»، يمتدُّ من القرن السابع للميلاد حتى القرن الثامن عشر، الذي شهد تحوّلات جديدة تمثّلت في اختراع الآلة البخارية، وقدوم فولتير والثورة الفرنسية. وهو تعريف قد يذكّرنا بمصطلح «الأمد الطويل» الذي تناوله فرناند بروديل كمقابل للتاريخ الحدثي.

كان لوغوف قد اعتقد، أنّ مجرد إعادة النظر بيوميات الناس في تلك العصور كفيل بتبرئة مصطلح (القرون الوسطى) من دلالاتها السلبية، ولذلك لم ير أي ضير من الاحتفاظ به، مع إعادة تعريفه، لأنه من المريح مواصلة استخدامه. كان لوغوف وقد بلغ وهو يتحدث بهذا النفس التصالحي التسعين عاماً، ولذلك ربما آثر أن يعيش أو يودّع أيامه الأخيرة بهدوء، بدل أن يشعل معركة جديدة حول هذا المصطلح، أو لعله وجد أنّ معارك أو ثورات إعادة كتابة التاريخ تحتاج إلى جيل آخر، وأنّ مهمته قد انتهت في قدح النار، وصناعة أوان جديدة.

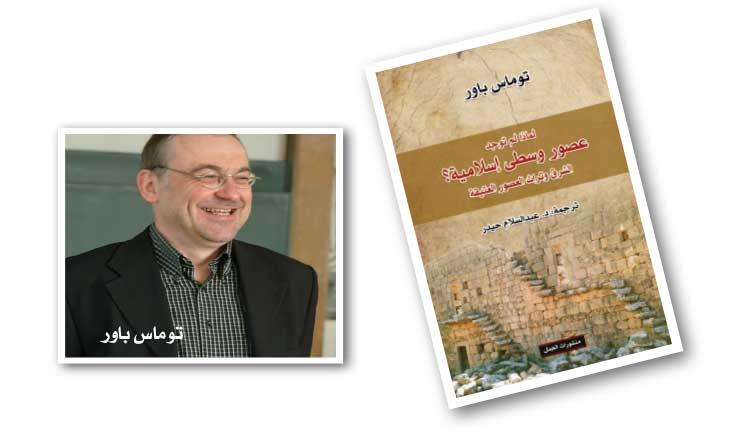

حاول كثيرون بعد وفاته الوفاء بوصيته، فلا يمكن الفرار بسهولة من دين آباء التاريخ؛ بينما رأى آخرون أنّ الحفاظ على وصيته، لا يعني التشبّث بها حرفياً، بل الحفاظ على روحها، فالماضي ووصاياه «لا يصلح إلّا أن يكون ميراثاً، يتيح القفز إلى حقبة جديدة»، كما كان يردد لوغوف؛ لكن ربما ما لم يخطر على باله أو بال أحفاد آخر أساطين مدرسة الحوليات، أن تأتي هذه القفزة من القرون الوسطى الإسلامية، أو بالأحرى من أحد أهم المتخصصين اليوم في هذه القرون، وأعني هنا المؤرخ والمستشرق الألماني توماس باور، الذي نشر في عام 2018 كتاباً بعنوان «لماذا لم توجد قرون وسطى إسلامية؟»، تُرجِم للعربية ويصدر خلال الأيام القليلة المقبلة عن دار الجمل، ترجمة عبد السلام حيدر؛ حاول فيه الانطلاق من روح فكرة لوغوف حول التحقيب وإعادة النظر بتقسيمات المؤرخين للعصور، ولكن بعيداً عن التمركز حول التاريخ الأوروبي، وهي المفارقة التي قد تُحسب على مؤرخين أوروبيين كثر من بينهم لوغوف نفسه، الذي رغم نظرته الإيجابية للقرون الوسطى الأوروبية، ظل ينظر لتواريخ الحضارات الأخير نظرة غير دقيقة، إذ يذكر في وصيته السابقة مثلاً «أنّ هذه الحضارات أمنت تاريخها وتاريخ العالم بوسائل دينية» متجاهلاً بذلك الطفرة التي عرفتها هذه المجتمعات، على صعيد كتابة تاريخ دنيوي وعالمي (الطبري مثلاُ أو كتب اليوميات).

ولذلك سيحاول باور في العودة «للقرون الوسطى» الإسلامية، أن يكشف لنا، كما فعل لوغوف تقريباً، عن عدم انطباق الوصف (السلبي) لهذا المصطلح على هذا العالم.

في هذا الشطر، والذي شغل قرابة نصف الكتاب (109صفحات)، لن تقتصر معرفتنا على عدم دقة هذا المصطلح وحسب، وإنما سنجد أن القرون الإسلامية الأولى لم تمثّل في الأساس حقبة قطيعة مع الثقافة اليونانية، أو حتى الفارسية (التي لا تحظى أيضاً باهتمام كبير في تواريخ تلك الفترة)؛ اذ كتب هنري بيرين في أطروحته الشهيرة «محمد وشارلمان» 1938، أنّ الفتح العربي قد أدى إلى دمار كل ما يتعلق بالعصور العتيقة اليونانية، ما أفسح المجال لظهور النظام الإقطاعي، وتغيّر العلاقة بين الدولة والكنيسة تغييراً جذرياً، وهذا ما ظهر من خلال تعيين شارلمان امبراطوراً مقدّساً في عام 800؛ هنا، وخلافاً لما فعله المؤرخ الأمريكي جين هيك في الرد على هذه الأطروحة في كتابه «محمد وشارلمان، الجذور العربية للرأسمالية»، الذي تطرّق فيه لدور وتأثير فقهاء مثل أبو الفضل الدمشقي في صياغة مبادئ اقتصادية حرة، وفق تعبيره، وأشكال من المعاملات، ساهم انتقالها لاحقاً إلى المدن الإيطالية في حدوث النهضة الأوروبية، سيُظهِر باور استراتيجية خطابية مختلفة، وبدلاً من الحديث عن دور المسلمين في النهضة الأوروبية، سيعلمنا أنه لم تكن هناك قطيعة، بل على العكس فقد كان قدوم الإسلام والفتح العربي في قرونه الأولى بمثابة امتداد للعصور العتيقة المتأخرة، وهي فكرة قد لا تأتي على هوى بعض القراء في المنطقة العربية.

ألف باء «القرون الوسطى» الإسلامية

يعتقد باور أنّ مجرّد التزامن بين المسلمين والأوروبيين خلال ما عُرِف بالقرون الوسطى المبكرة، لا يعني تشابه الظروف المعيشية ولا يشير لتطابق الإدراك والفكر والشعور. ولأنّ هذه المقارنة لا يمكن أن تتم في دراسة شاملة لجميع جوانب الحياة، فقد اختار ستة وعشرين مثالاً تتعلق بالحياة اليومية والتواريخ الاجتماعية والثقافية والعقلية، وهكذا يمكن أن ينشأ ما يسميه بـ«ألف باء العصور الوسطى».

قد لا نتفاجأ هنا بالمعلومات والقراءات الجديدة التي يكشف عنها باور في هذه الجزئية، خاصة إذا ما تذكرنا كتابه «ثقافة الالتباس.. تاريخ آخر للإسلام» أو بالأحرى ثقافة تعدّد المعنى، التي عرفتها الفترة الإسلامية في القرون المملوكية (التي وُصِفت لفترة طويلة بقرون الانحدار)، إذ بدا له مثلاً أنّ موقف ابن الجزري 1350/1429، الذي يصفه بـ«شخصية بعد حداثية»، من جمع القرآن، وتأكيده على الرواية الشفوية، يسبق بأشواط رأي ابن عثيمين، أو طه حسين وأبو الأعلى المودودي، الذين بقوا ينفون فكرة الروايات الشفوية، وهو ما وجده يومها باور موقفاً يسعى لترويض المعنى والروايات، الذي اتسمت به حياة الإسلام ما قبل القرن التاسع عشر.

وبالعودة لكتابه الحالي، يناقش باور في سياق مقارنته بين الأوروبيين والمسلمين خلال الفترة الممتدة بين 700/1050، موضوع الأمية؛ إذ كان هذا الموضوع في الغرب يعد بمثابة وضع طبيعي بداية العصور العتيقة المتأخرة، فالقراءة أو حتى القدرة على الكتابة، كانت استثناءً نادراً جداً. ولذلك لم يحظ أي مسؤول كبير، مهما كانت خلفيته، بتعليم لاتيني شامل، ونتيحة لذلك لم يكن في وسع أحد الكتابة في عام 600 إلا رجال الدين، وكانت النخبة تتمنى لو أسعدها الحظ مرة بالقراءة، لاسيما قراءة الكتاب المقدس. أما الكتابة، فلم يعتبرونها جزءاً أساسياً من هويتهم. وعلى النقيض من ذلك، لم يكن ممكناً تصوّر رجل أمي كخليفة، بل كان من الضروري أن يكون ذا ثقافة أدبية رفيعة.

وبينما كانت المدن في الغرب تذوي وتنكمش، كانت مدن جديدة تنشأ في الشرق. وهكذا فإنّ إنشاء بغداد 145هـ/762 جاء ضمن سلسلة من المدن الجديدة التي بُنِيت في بلاد ما بين النهرين. والمهم أنّ تدهور العمران الحضري الذي ميّز الثقافة الأوروبية في العصور العتيقة المتأخرة والعصور الوسطى المبكرة لم يحدث في العالم الإسلامي، أو تم التغلب عليه وتعويضه بسرعة، وبالتالي كانت هناك شبكة كثيفة من المدن، تغطي الشرق الأدنى، فيها حرف مزدهرة، وأسواق مزدانة، وعلماء يعتنون بالعلوم، وطبقة حضرية وسطى تبتهج للشعر وتتذوق المعرفة.

تُبيِّنُ هذه الأمثلة وغيرها من الأماكن، التي حفر في عوالمها باور، أنّ الشرق الأدنى لم تحدث فيه أي قطيعة مع العصور العتيقة المتأخرة، كما كان الحال في الغرب. بالطبع حدث تغيير في الشرق أيضاً، لكنه سار في اتجاه مخالف من نواح كثيرة لما حدث في أوروبا. وما يلمّح إليه هنا، أنه في الوقت الذي لطالما اتُّهِم الإسلام بكونه من حطم العصور العتيقة (كما في طرح هنري بيرين)، نجد العكس، إذ ساهم الإسلام في الحفاظ على إرث العصور العتيقة في قرونه الأربعة الأولى، وبالتالي، فإنّ الحديث، كما يرى باور، عن عصور وسطى إسلامية لا معنى آخر له، سوى التعبير عن السطوة أو المركزية الأوروبية على تاريخ العالم.

هدم مصطلح القرون الوسطى

وبالعودة إلى وصية لوغوف، وكما ذكرنا، فقد بدا في أيامه الأخيرة يؤثر الهدوء على معارك الكتابة التاريخية، ولذلك لم ير ضيراً في الإبقاء على مصطلح العصور الوسطى، طالما أنّه تطهر من صوره السلبية السابقة. بيد أنّ باور سيبدو قاسياً بعض الشيء على لوغوف هنا، إذ يرى أنّ الميل للراحة ليس مبرراً للحفاظ على مصطلحات ذات محتوى تقييمي. لكن فكرة هدم أي مصطلح، لا يمكن أن تجري بدون إحلال مصطلح آخر عوضاً عنه. ولذلك سيحاول باور في الشطر الثاني من الكتاب ، مناقشة فكرة الحقب، إذ يرى أنه من غير المفيد تفصيل الحقب بناء على عدد قليل من العلامات المختارة، كأن يرتبط مثلاً بتاريخ مدينة واحدة، وهو أسلوب يدعوه بـ«الإغراء التاريخي المحلي»، الذي وقع به مثلاً مؤرخو المنطقة العربية مراراً ضحية للتعميم بجعل تاريخ بغداد نقطة محورية في نظرتهم للتاريخ، إذ تمسّك كثيرون منهم بفكرة دخول المغول في عام 1258 وجعلوها نهاية العصر الذهبي للعالم العربي، إن لم يكن للعالم الإسلامي بأسره، وهذا ما ناقشه ودحضه بشكل موسّع في كتابه ثقافة الالتباس.

لحلّ هذه الإشكالية، يلجأ باور لفكرة غارث فودن في جعل الألفية الأولى حقبة واحدة من أغسطس وحتى البيروني، التي تبدو أكثر ملاءمة من كل المحاولات السابقة لتقسيم الفترات الزمنية، إذ يمكن فهم الفترة التي أعقبت سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية والغزو العربي الإسلامي للإمبراطورية الساسانية وأجزاء أخرى من الإمبراطورية الرومانية الشرقية كجزء من العصور العتيقة المتأخرة، وبالتالي يمكن تعيين الفترة ما بين 500 و1050 كحقبة واحدة، وهي الحقبة التي يمكن وصفها بالذهبية، لأنها جاءت نتاج اندماج ثلاث ثقافات (يونانية/ساسانية/وعربية)، فقد كانت دهشة تخطف الأنفاس، وثروة من الأفكار والأنظمة الجديدة، وأما ما أعقب ذلك، فقد كانت فترة ما بعد تكوينية تباطأت فيها التطورات بشكل حتمي، وهذه هي طبيعة الأشياء. ويبقى السؤال كيف نسمّي الحقبة التي تأتي بعد نهاية الفترة التكوينية لأواخر العصور العتيقة المتأخرة في القرن الحادي عشر الميلادي؟ وهنا يرفض باور فكرة اعتماد مصطلح العصور الوسطى لما بعد 1050 إلى 1500، ولذلك يقترح، بالعودة إلى لوغوف، أن نعتمد العصر الحديث بدءاً من نهاية القرن الثامن عشر، ما يعني وجود حقبة تقدّر بسبعمائة عام تقريباً، أي من منتصف القرن الحادي عشر حتى منتصف أو نهاية القرن الثامن عشر، وطالما أنّ هذه الحقبة قد تحدّدت من خلال زمن العصر الحديث، أما الفترة الواقعة بينهما فتشكّل حدّاً فاصلاً بين العصر الحديث الأول أو المبكر (1050/1500) والعصر الحديث المتأخر 1500 إلى 1800؛ وكأن باور هنا أعاد صياغة المعادلة التي طرحها لوغوف، فبدلاً من تحديد عصور النهضة بالعصر الوسيط، يعيد تعريف ذلك العصر بدلالة العصر الحديث، لنكون أمام ما يمكن تسميته بـ«العصر الحديث المديد» بدلاً من مصطلح «العصر الوسيط المديد».. وسواء بدت فكرة باور مقنعة أم لا، إلّا أنّ ما يحسب له أنّه حفزنا من جديد للبحث في عوالم المسلمين والأوروبيين في فترة القرون الوسيطة/أو بالأحرى فترة القرون الحديثة المبكرة.

٭ كاتب من سوريا

القدس العربي