صفحات من دفتر قديم”/ اعداد رستم محمود

“صفحات من دفتر قديم”: 7 كتّاب سوريين يروون سيرهم المدرسية/ علاء رشيدي

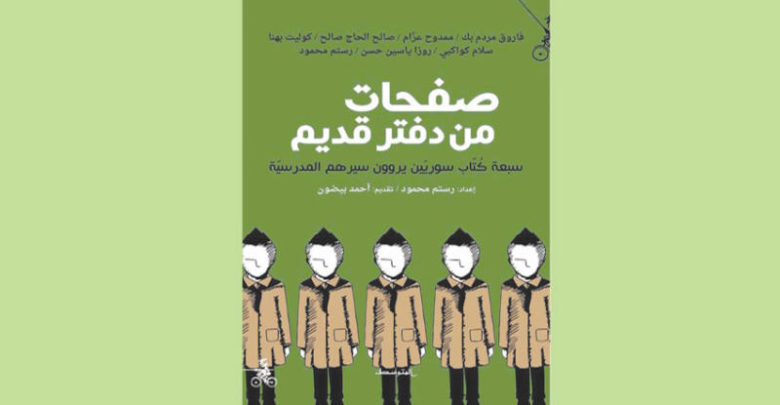

“صفحات من دفتر قديم”، عنوان الكتاب الذي أعده رستم محمود ونشرته دار المتوسط هذا العام، وفيه يروي 7 كتاب من سوريا سيرهم المدرسية. النصوص تأخذ شكل شهادات يقدمها هؤلاء الكتاب الذين تجمع بينهم حرفة الكتابة بمختلف أنواعها، من البحوث إلى الأدب. تمتد السنوات التي تغطيها النصوص على أربعة عقود من تاريخ المدرسة السورية، وتتنوع الأماكن التي تتناولها النصوص على كامل الجغرافيا السورية، لتشكل فسيفساء لا تتوقف عند التعرف إلى النظام التعليمي وما يحصل داخل المدارس، بل هي سير تطاول الحياة العائلية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، للمراحل العمرية التي تتناولها النصوص بين المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

الشعر والسياسة أيام الدراسة

تكتسب الشهادة الأولى لفاروق مردم بك أهمية خاصة، كونها تعود إلى خمسينات القرن الماضي، حيث يمكن أن نلمح تأثيرات المناهج التعليمية الفرنسية. درس فاروق مردم بك في المعهد الفرنسي العربي “اللايي” الذي أسسته البعثة العلمانية الفرنسية عام 1925. “كان المعهد الفرنسي العربي علمانياً صرفاً، لا رهبان ولا صلبان، ولا يحق لأحد من المدرسين أو التلاميذ إبراز هويته الدينية. كان زملائي في الصف من منابت اجتماعية ودينية وإثنية مختلفة، أغلبهم من أبناء الطبقات الوسطى المنفتحة بدرجات متفاوتة على الثقافة الغربية”.

يرى فاروق مردم بك أن سوريا في تلك الفترة كانت تتمتع بقسط وافر من الحريات العامة والخاصة، وعلى رغم ذلك، حين تحمس التلميذ فاروق لأحد المرشحين في الانتخابات الفرعية وانخرط في توزيع صوره وحملته الانتخابية، قامت عائلته بمنعه. كانت مجلة “الآداب” اللبنانية ومجلة “شعر” أجود المجلات الأدبية العربية في تلك المرحلة، وراسلهما التلميذ فاروق، وتمكن من نشر قصائده فيهما، إلا أنه أخفى الأمر على مدرسيه، وحتى مدرس اللغة العربية. حكايتان يرويهما الكاتب فاروق مردم بك توضحان ما عاناه في إبراز ميله إلى العمل السياسي، وفي تنمية موهبته الأدبية أيضاً.

الميل إلى القراءة… عزلة وانطواء

مع شهادة الروائي ممدوح عزام ننتقل إلى سوريا الريفية في فترة الستينات. يأخذ ممدوح عزام على النظام التعليمي أنه يقيم أسسه على الموضوعات المقررة مسبقاً، لا على الطريقة، أو التقنية، أو حرية الكتابة. وكانت موضوعات الإنشاء تقرر من قبل المعلم، وتوضع العلامة أو الدرجة، بناء على التقيّد بالعناصر المقررة سلفاً، ويحرم المخالف الذي يمكن أن ينسى أحد تلك العناصر، أو يتراخى في معالجته، من الدرجات العالية. وظل هذا النهج متبعاً على الدوام في المدرسة السورية، إذ لا تمنح الدرجة الجيدة للمستوى الإبداعي، بل لمدى التزام العناصر المقررة مسبقاً. ويرى عزام أن المعلمين أنفسهم كانوا فاقدي الخيال، لأنهم هم أيضاً يرزخون تحت وطأة الخوف من مخالفة تقليد الكتابة، أو يخشون من تسلل الممنوع الغامض إلى موضوعات الإنشاء، في حال تركوا للتلاميذ اختيار موضوعات حرة.

موضوعة أخرى مهمة تتضمنها شهادة ممدوح عزام، وهي علاقة التلامذة مع الكتاب والقراءة، فحين بدأ ميل التلميذ ممدوح عزام إلى الكتب والقراءة، عاش ما وصفه بانفصال تام بين قراءاته وبين المدرسة، فما يقرأه في البيت، سوف يظل في البيت مخزناً داخل جمجمته، ولا يخرج إلى المجتمع الصغير المؤلف من رفاق المدرسة. لم يكن رفاق المدرسة يقرأون ولم تكن الكتب تهمهم. شغف القراءة فرض على الفتى ممدوح عزام نوعاً من الانطواء والعزلة: “أذكر أن الأستاذ لم يختر أي كتاب يتناول الأدب العربي الحديث والمعاصر، بل اقتصرت مختاراته على الكتب التي تقارب التراث وحده. تلك كانت واحدة من التابوات التي بدأت المدرسة السورية تخشى الاقتراب منها، أي مقاربة الكلام عن الأدب العربي الحديث بما يحمله من إشكالات ومسائل تتعلق بالموقف من السلطة والحكم وأزمات الإنسان وغيرها”.

السينما والمكتبة والوعي

مع شهادة الكاتب صالح الحاج صالح ننتقل إلى السبعينات، إلى الشمال السوري في الرقة وريفها. في شهادته “ذاكرة المكان”، يرسم الكاتب ملامح مهنة “الأستاذ” محاولاً تعريفه: “هو أستاذ لأنه يفرك شحمة الأذن، إذا أخطأنا بنتيجة 5 + 4، أو لم نكتب الوظيفة، وهو أستاذ، لأنه الوحيد الذي يقرع الجرس النحاسي متى أراد، وهو أستاذ، لأنه خنقنا عن اللعب بعد المدرسة، وهو أستاذ لأن لديه عصا من الرمان”.

كتب الحاج صالح أيضاً عن دور السينما في تكوين ثقافة تلاميذ المدرسة الذين كانوا يستغلون الفرص للدخول إلى صالة السينما ومتابعة الأفلام المصرية. ويركز أيضاً على دور المكتبة التي اكتشفها في مبنى المركز الثقافي الحكومي، هناك بعد قراءة مجلة أسامة المصورة، ومتابعة مسلسل “شنتير”، والإثارة التي ولدتها في الفتيان العناوين الحمر في الجرائد عن عمليات فدائية هنا وهناك، وعن مؤتمرات وقمم لتصفية العدوان الإسرائيلي.

تأثر الفتى الحاج صالح بمجموعة قصصية للكاتب وليد إخلاصي، كانت تحكي عن ذبابة وقعت في دواة الحبر، وحين خرجت منها أصبح لونها لامعاً في الضوء، فخالت نفسها ملكة مميزة، وأجبرت الذباب على الهتاف باسمها، تتلقى صيحات الإعجاب وتخطب بالذباب على أنها ملكة، إلا أن سقوط المطر أدى إلى سيلان الحبر عن جسدها وظهورها على حقيقتها، هذه الرمزية في الحكاية جذبت الطالب الشاب، ودفعته إلى كتابة موضوعة في مادة اللغة العربية عن هذه الحكاية. هكذا يظهر دور القراءة والمكتبة في تشكيل وعيه الأدبي والسياسي على السواء في تلك المرحلة العمرية.

يسوع، الموسيقى، روح السخرية

تتكرر الخيبات في شهادة الأديبة كوليت بهنا التي أتت بعنوان “ورد وشوك”، كانت مدرسة كوليت بهنا تابعة للطائفة الكاثوليكية، تديرها راهبات، ولهذا لعب حضور يسوع في حياة طفولتها دوراً مهماً، تصفه بـ”الحضور الوحيد اللطيف الذي كان يمنحني بعض الصبر”، لكنها لا تلبث أن تكتشف أنها متروكة ومهجورة من قبل يسوع، وذلك حين تطردها راهبة الجوقة من حصة الغناء لأنها لا ترتدي ملابس لائقة بعيد الميلاد، فبدأت الأسئلة تتشكل في وعيها عن دور يسوع الحقيقي في حياتها.

خيبة أخرى تعيشها التلميذة كوليت بهنا مع تعلقها بمادة الموسيقى، وكانت متفوقة في العزف، وحلمت بأن تصبح واحدة من أهم عازفات الفرقة المستقلة. وحين تم ترشيحها للسفر إلى موسكو في رحلة الفرق المدرسية، انتهى الأمر بإلغاء سفرها، لأنها استبدلت بابنة ضابط كبير، وهكذا كان على واحد من أحلامها أن يتحطم.

بلفتة ذكية، تكتب كوليت بهنا عن ميزة السخرية. حين كانت تلميذة تكررت ملاحظات المعلمات والموجهات بضرورة أن تخفف الفتاة الشقية روح السخرية لديها، لكنها ومذ بدأت كتابة القصة، أدركت أن السخرية تميز أسلوبها الأدبي، تسأل: “ماذا لو كنت انصعت لنصيحة المعلمة، وخفت من السخرية؟ تلك المعلمة التي كانت من دون قصد ستقتل موهبة، أشكر الله أنه أحباني بها، وإلا لما تحملت هذه الحياة التي ترصدها روحي، بكل سخرية”.

التمييز على أساس الجنس والدين

بدايةً، يروي سلام الكواكبي عن مرحلة دقيقة في تاريخ النظام التعليمي في سوريا، وهي مرحلة تأميم المدارس، الذي “أتى مع هجوم ينم عن عداء فطري للغات الأجنبية، وربط تعلمها بالعدوان والاستعمار. وتوجت المرحلة بما نسب للوزير سليمان الخش قيامه بإحراق كتب تعليم اللغة الفرنسية في ساحة عامة تذكيراً منه بأننا أصحاب تقاليد، لا نحيد عنها في مسألة حرق الكتب، والكتّاب أيضاً إن لزم الأمر”.

كانت مدرسة التلميذ سلام الكواكبي أحادية الجنس، وهو يدين الأنظمة التعليمية التي تقوم على الفصل بين الجنسين في المدارس، يكتب عن مساوئ هذا الفصل بين الجنسين: “أسلوب ستدفع مختلف المجتمعات التي اتبعته ضريبة عالية الثمن، تنعكس في أخلاقيات منحرفة، وفي أمراض نفسية، وكبت”.

لم تخلُ الشهادات التي يضمها الكتاب، ومنها شهادة سلام الكواكبي، من انتقاد للنظام التربوي الذي يضغط على تلاميذ المرحلة الابتدائية للانتساب إلى منظمة طلائع البعث، ومن بعدها عند الانتقال إلى مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي الانتساب إلى منظمة شبيبة الثورة، والمنظمتان مؤسستان على إيديولوجيا الحزب الحاكم، أي حزب البعث.

وحضرت موضوعة أخرى في معظم الشهادات وهي التمييز بين الطلاب في حصص التربية الدينية وفصلهم بناء على دياناتهم: “أول صدمة إنسانية وعاطفية وأخلاقية عشتها كانت حين وصلت إلى عمر، لا أذكره تحديداً، حضر فيه الموجه إلى الصف طالباً منا أن ننفصل بين مسيحيين ومسلمين ويهود”، كان على المسلمين التوجه إلى صف، والمسيحيين إلى صف آخر، بينما على اليهود تمضية وقت حصة التربية الدينية في اللعب في الباحة.

الخيال في مواجهة العنف

في فقرة مكثفة تحلل الأديبة روزا ياسين حسن أثر العنف على الطفولة: “عنف العصا، الشتائم بصوت حاد عال، ورائحة القمع المقيتة، كانت كفيلة بجعلنا روبوتات منصاعة، عنف يؤسس أرواحنا، يبنيها يوماً بعد يوم، لتغدو أرواحاً تحت السيطرة، منفعلة لا فاعلة، تفعل ما يطلب منها، عنف لفرض السيطرة”. في المقابل، تجد الخلاص باللجوء إلى الخيال، الخيال الذي يميز العقل الإنساني، فتكتب عنه: “الخيال الصامت هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن للعنف المحيط أن يسيطر عليه، بل ربما الأمر معاكس أحياناً، كلما ازداد العنف يتعملق الخيال”.

كتبت روزا ياسين حسن أيضاً عن الخوف، الذي كان يتسرب بين أفراد العائلة الواحدة، فكانت عائلتها تجبرها على الكتمان، “نقل لي أبي الخوف من الآخر، من أن يكون شخصاً مخبراً، حتى لو كان قريبك المقرب”.

ونكتشف في هذه الشهادة حجم إهمال النظام التعليمي، مواد الفنون والموسيقى، التي كانت تعتبر أقرب إلى الحصص الفارغة، بينما كانت تحلم التلميذة روزا بأن تصبح عازفة كمان، لكن النظام التعليمي لم يكن يشجع مواهب الفن وطموحات الإبداع. على العكس، كان النظام التعليمي مهتماً بتعليم الفتيات استعمال السلاح. تصف روزا تلك الحصة التي كانت مخصصة لتعليم فك الكلاشنيكوف وتركيبه، وما أصاب الفتيات من حالات هلع وإغماء عند اضطرارهن للتعامل مع السلاح.

3 ظواهر عنف

تحت عنوان “في غابة العنف”، يشهد الكاتب رستم محمود على 3 ظواهر ما زالت عالقة في ذاكرته، مما شهده من عنف في مدرسته في المرحلة الابتدائية. الظاهرة الأولى تتعلق بتوكيل المدرّسين بعض الطلبة بممارسة العنف عنهم، وهكذا يصبح لبعض الطلبة الحق في ممارسة العنف على طلبة آخرين، الظاهرة الثانية عن تنامي حس التضامن بين الطلبة في مواجهة المعلمين، أما الظاهرة الثالثة، فتعود إلى العائلات التي كانت بمعظمها لا تستنكر هذا العنف الممارس على أبنائها وبناتها، فيصبح العنف ممارسة طبيعية، بموافقة فورية من الأهل.

وبكونه باحثاً في شؤون التعليم، وهو صاحب فكرة هذا الكتاب ومعده، ينبّه رستم محمود إلى الفجوة التي تفصل بين الذكور والإناث في مجال التعليم في سوريا. ويقدر نسبة انتشار الأمية بين الإناث بثلاثة أضعاف نسبة الأمية بين الذكور، ويرى أن نسبة الأمية بمعاييرها الدولية الرصينة، تشمل نصف النساء السوريات تقريباً، على حد تقديره، وفق إحصاءات وأرقام يوردها بدقة في شهادته.

درج