في وداع مطار أتاتورك/ ياسين السويحة صادق عبد الرحمن

إلى شناي أوزدن

في الساعات الأولى من يوم غد، السبت، تُقلع آخر الرحلات وتهبط من مطار أتاتورك قبل إغلاقه نهائياً، وتحويل كامل رحلاته إلى مطار اسطنبول الجديد، الواقع شمال القسم الأوروبي من المدينة، في منطقة آرناؤوطكوي. وقد شكّل المطار الجديد موضوعاً أساسياً في الخطاب السياسي التركي، إذ أُريد منه ألا يتوقّف عند إنشاء مرفق حيوي حديث تحتاجه اسطنبول فعلاً، خصوصاً بعد النمو الكبير للنقل الجوّي التركي خلال العقدين الأخيرين، بل أن يكون دليلاً على قوّة الاقتصاد التركي، ومقدرته على إنشاء أكبر مطار في العالم.

اسطنبول اليوم هي أكبر مدينة سوريّة خارج سوريا، يتجاوز عدد السوريين المقيمين فيها من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك) نصف المليون، وإذا أضفنا لهؤلاء حاملي الإقامات السياحية وإقامات العمل، وأيضاً أولئك الذين لا يحملون أيّ أوراق ثبوتية أو غير المسجلين لدى السلطات التركية، يمكننا التفكير في أن عدد السوريين في اسطنبول يتجاوز ثلاثة أرباع المليون دون خوف الوقوع في المبالغة. لكن رمزية مطار أتاتورك في الحوليّات السورية تتجاوز الواقع الحالي، عدداً وجغرافيا. فلمطار أتاتورك، بموقعه المركزي في خطوط مواصلات وترحال ولقاء ووداع عائلات وأفراد سوريين كثر خلال السنوات الأخيرة، بصمة في ذاكرة آلافٍ منا تستحق وقفةً وداعية لمبنىً سيصمت ويخبو بعد ساعات، ثم يختفي بعد أسابيع أو أشهر أو سنوات قليلة، بعد أن عاش سنواتٍ طويلة مسكوناً بالضجيج والحركة والازدحام طوال ساعات اليوم، كلّ أيام السنة، ضجيجٌ كان لنا منه نصيبٌ كبير.

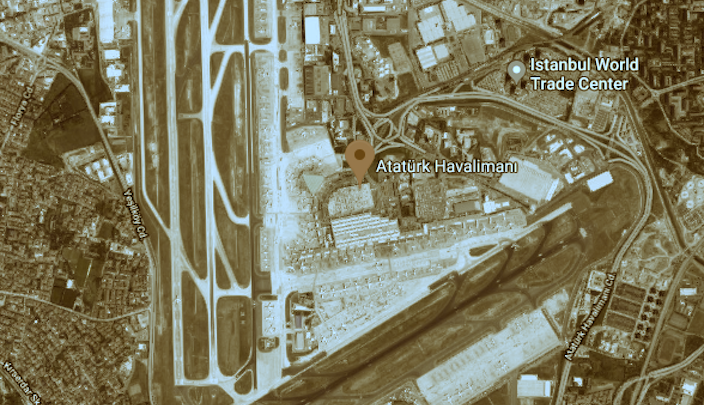

يقع مطار أتاتورك في غرب القسم الأوروبي من اسطنبول، في محلّة يَشلكوي. ورغم أن عمر مبنى الرحلات الدولية الحالي أقل من ثلاثة عقود، ومبنى الرحلات المحلّية أكثر بقليل، إلا أن هذا هو موقع مطار اسطنبول منذ الثلث الأول من القرن الماضي. حينها، كانت المدينة أبعد، ولم تكن قد توسّعت لدرجة أن المطار قد أصبح داخلها، ملاصقاً لأحياء كبرى يعيش فيها ملايين البشر، دون إمكانية لتوسيعه بعد أن ضاق بالحركة المِلاحية النامية بتسارع مهول، ومُشكّلاً مصدر تلوّث سمعي وبيئي على بعد مئات الأمتار فقط من مناطق مكتظة بالسكان، ومن ضمنهم القسم الأكبر من «سوريي اسطنبول»، الذين يقيمون في مناطق أفجيلار تشوجوكشيكميجي وإسنيورت وباشاكشهير وبكركوي، المحيطة بالمطار شمالاً وغرباً وشرقاً، ويعملون في الورشات والمعامل في زيتنبورنو وميرتر صناعةً، أو في بلدية الفاتح الشاسعة تجارةً وخدمات.

يشكّل خط مترو M1، أو «الخط الأحمر» في خريطة مواصلات اسطنبول، شريان المواصلات الرئيسي بين مراكز المدينة المتعددة ومطار أتاتورك، إذ ينطلق من عقدة ينيكابى الرئيسية أقصى جنوب شرق القسم الأوروبي، ويتقاطع هناك مع خطوط مترو تخدم جهات متعددة من المدينة، مروراً بأكسراي ومحطة الباصات الرئيسية (حيث ينقسم إلى فرعين، أحدهما ينتهي في المطار، وآخر في ميدان باغجيلار) وزيتنبورنو (حيث يتقاطع مع خط الميتروبوس، الذي يجتاز اسطنبول من قسمها الآسيوي حتى أعماق غربها الأوروبي)؛ وقبل الوصول إلى المطار بمحطة، يمرّ بمنطقة معارض ومقرّات تجارية ومكاتب لها محطة اسمها «مركز التجارة العالمي»، أو «وورد تريد سنتر» بالإنكليزية، أو «دنيا تجارت مركزي» بالتركية. وكثيراً ما كان اسم المحطة مدعاةً للتندر بيننا، وسبباً لانطباع متعجّل لقادمين جدد بأن اللغة التركية شديدة الشبه باللغة العربية.

إضافة للمترو، ثمة خطوط باصات خاصة بالمطار تشرف عليها شركة هافاش، التي تتعهد النقل بالباصات من وإلى المطار في كلّ تركيا. والخطّ الرئيسي لهذه الباصات ينطلق من ميدان تقسيم، مروراً بأكسراي. يستحق ميدان تقسيم وقفة لغوية خاصة، فمع أن اللفظ التركي للاسم هو «تاكسِم» إلا أن العرب الذين يزورون اسطنبول أو يقيمون فيها لا يترددون في لفظ حرف القاف باعتبار أن الكلمة ذات أصول عربية (تشاركهم في لفظ القاف لهجات الجنوب التركي)، لكن ثمة مستوى آخر من تبيئة اسم الميدان عند السوريين، إذ أن اللفظ الحلبي، «تَأسيم» يميل إلى تفخيم الهمزة والتاء حتى تكاد تكون طاء، في حين يُخفف اللفظ الدمشقي الهمزة والتاء. على حدود علمنا، لم يقم تحالف جزراوي- حوراني بابتداع لفظ «تجسيم» بالجيم المصرية، رغم ضرورة ذلك لكسر هيمنة لفظ القاف همزة في مخيال عموم العرب (وكثير من السوريين أنفسهم) عن كلّ السوريين. أياً يكن، «تَاكسِم» و«تقسيم» و«تأسيم» هي أسماء للميدان ذاته كموقع جغرافي، لكن معنى الميدان الرمزي والنفسي مختلف، فبالنسبة للسياح من عرب وغير عرب، هو وجهة سياحية وعقدة مواصلات مهمة، وبالنسبة للسوريين هو -عدا أهميته كعقدة مواصلات- نقطة تمييز يمتزج فيها الطبقي بالإيديولوجي وتفضيلات أسلوب الحياة، كون منطقته هي من بين الأكثر «علمانية» وصخباً في الشطر الأوروبي من اسطنبول. أما بالنسبة لتركيا، فللميدان رمزية سياسية مهمة منذ تشكيل الجمهورية.

يجد الواصل إلى المطار بالباص أو السيارات بوابة ضخمة، على شكل قرص رخامي تحمله أعمدة مقوّسة، وتحته يجري التفتيش الأمني الأول، الذي ازداد تشديداً خلال السنوات الثلاثة، بدءاً من العملية الإرهابية التي استهدفت مدخل القسم الدولي من المطار في حزيران عام 2016، والتي قُتل فيها أكثر من أربعين شخصاً. وقد صارت هذه البوابة رمزاً عقب المحاولة الانقلابية أواسط تموز 2016، إذ جرت عندها معارك منع الانقلابيين من السيطرة على المطار، وصارت موقعاً للحشد والاحتفال وتحية شهداء 15 تموز في ذكرى الانقلاب، ما يدفع للاعتقاد بأن البوابة ستبقى حتى بعد هدم المطار. أما الواصل بالمترو فينزل تحت المبنى الدولي، حيث يتوجّه صعوداً نحو بهو الواصلين ثم بهو المغادرين فوقه، أو ينتقل عبر نفق ضخم نحو القسم الداخلي.

قسم الرحلات الداخلية في المطار هو الأقدم، وهو الأصغر، رغم كثافة حركة الطيران الداخلي في تركيا، ما يجعله مكتظاً على الدوام. ورغم وجود مطار آخر في اسطنبول، مطار صبيحة غوكجن، في القسم الآسيوي من المدينة، إلا أن مطار أتاتورك كان حتى الآن رئيسياً في التنقّل الجوي، بسبب سهولة الوصول بالمواصلات العامة إليه بالنسبة لقاطني القسم الأوروبي من المدينة، بالإضافة إلى توافر تواتر أكبر للرحلات فيه. وعلى غرار القسم الدولي، وبشكل مشابه للتقسيم العام لغالبية المطارات، يتكوّن المبنى من طابقين، الأعلى للمغادرين، والأسفل للواصلين. ولقسمه المركزي شكلٌ مثلث، وسقفه الأخضر يُرى من بعيد، ويمتد منه بناء معدنى وزجاجي على شكل ممر يصله بالقسم الدولي.

أما القسم الدولي فمبناه المركزي مستطيل بزاوية «مقضومة» في شماله الشرقي، تتفرع منه شرقاً وغرباً أبنية معدنية وزجاجية أضيق على شكل ممرات. ويلتقي ممره الغربي بالممر المنبثق عن قسم الرحلات الداخلية مشكّلاً معه زاوية قائمة. يبدو واضحاً أن القسم الدولي قد صُمّم وبُني قبل النهضة الاقتصادية التركية، وقبل تضاعف حجم ونشاط شركة الطيران التركية، فهو مكوّن من مبنى وحيد. قاعة وصوله مجهّزة ببوابة خروج وحيدة وضيقة، يتزاحم على الخروج منها منها عشرات آلاف القادمين يومياً إلى اسطنبول، ويتزاحم أمامها مئات المنتظرين من أقرباء وأصدقاء وسائقي الشركات والفنادق على مدار الساعة، طوال أيام السنة. في طابق الإقلاع، وبعد المرور بالتفتيش الإجباري للدخول، يجد المرء عدداً من صفوف متوازية من «كاونترات» التسجيل وتسليم الأمتعة، تحتل نصفها الغربي رحلات الشركة التركية، وتتوازع باقي الشركات نصفها الشرقي. يليها صفّان متواليان من نوافذ ختم الجوازات، تفصل بينهما متاجر ومقاهٍ، وإلى الغرب منهما مكتب تسوية أوضاع المخالفين «فيزا إهلال» الذي سيرد ذكره لاحقاً.

الوجه السوري للمطار

ثمة مرحلتان متمايزتان في علاقة السوريين بمطار أتاتورك، تفصل بينهما لحظة فرض السلطات التركية للفيزا على السوريين مطلع 2016. قبل ذلك كان المطار مرتبطاً بفرح اجتماع الشمل أكثر مما كان مرتبطاً بحزن افتراقه، وكانت صالة استقبال القادمين مسرح اللحظات الفارقة في حياة سوريي اسطنبول وتركيا، قبل أن تصير صالةُ توديع المغادرين مسرح اللحظات الفارقة لاحقاً.

قبل 2016، كان سهلاً على السوريين العبور من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمال السوري إلى تركيا، وكان ممكناً لكل سوري يحمل جواز سفر أن يذهب إلى تركيا عبر مطاراتها. كان مطار أتاتورك واحداً من مساحات اجتماع شمل السوريين القليلة، ونستطيع أن نجزم الآن أنه ما من سوري واحد عاش في اسطنبول تلك الأيام، ولم يستقبل في مطار أتاتورك أشخاصاً كثيرين ما كان له أن يلتقي بهم إلا عبر بوابات مطار تركي.

عشرات آلاف السوريين الذين لا يستطيعون العودة إلى البلاد لأنهم مطلوبون للنظام لأسباب سياسية أو للخدمة العسكرية، التقوا هناك بعشرات آلاف السوريين الذين لم يكونوا يستطيعون مغادرة تركيا لأنهم لا يحملون جوازات سفر، أو لأن العالم يصير أضيق فأضيق عليهم، ويغلق أبوابه في وجوههم أكثر فأكثر. وكثيراً ما كان أفراد العائلات المشتتة في سوريا وأصقاع الأرض، يختارون اسطنبول مكاناً لاجتماع الشمل المؤقت وقضاء بضعة أيام سوية قبل أن يعود كلٌّ منهم إلى ما هو فيه من هجرة أو لجوء أو حياة داخل سوريا، وكان مطار أتاتورك شاهداً على كثير من لحظات اللقاء الأولى الغامرة.

كان المطار أيضاً مسرحاً لاستقبال سوريين بالآلاف، كانوا يأتون إلى تركيا من أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص من لبنان ومن سوريا عبر لبنان، بهدف الهجرة «غير الشرعية» إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية. ويندر أن سورياً عاش في اسطنبول خلال عامي 2014 و2015، ولم يستقبل في مطار أتاتورك قريباً أو صديقاً، ويأخذه معه عبر خط المترو M1 إلى منطقة أكسراي في اسطنبول. أكسراي، حيث كانت تباع ستر النجاة على الأرصفة، وحيث يجتمع مهربو البشر بزبائنهم.

خلال العام 2015 على وجه الخصوص، كان مطار أتاتورك جزءاً عضوياً من حياتنا في اسطنبول، وكان الذهاب إليه لاستقبال القادمين طقساً متكرراً، واحتفالياً أحياناً. لم يكن احتفالياً دوماً على أي حال، فالدموع التي سُكبت على أرض المطار أثناء عناق القادمين لم تكن دموع فرح خالصٍ على ما فيها من بهجة، بل كانت تحمل كثيراً من الأسى على بلاد تحترق خلفنا، وعلى ذاكرة عامرة بأسماء الشهداء والمعتقلين ومشاهد الدمار وأصوات القذائف، ذاكرة مملوءة عن آخرها بالفراق وتحطم الحياة التي كنا معتادين عليها.

وعبر مطار أتاتورك كان يأتي إلى اسطنبول كثير من «المظليين»، و«المظليون» هو مصطلح ابتكره أحد أصدقائنا ليصف به أولئك الذين كانوا يأتون إلى تركيا على حين غرة، وأحياناً بعد أشهر طويلة أو حتى سنوات من انقطاع التواصل؛ يظهرون فجأة في حياتنا على نحو لا رادّ له كأنه القضاء والقدر. كان بعضهم ينفّذ إنزاله المظلي على نحو خاطف، عبر رسالة على فيسبوك أو واتس آب: «أنا بساحة تقسيم.. وين بيتك؟». لكن هناك نوعاً آخر من المظليين، يُفسح لك ساعات إضافية للاستعداد، ليس للاستعداد من أجل استقباله في بيتك وتفريغ نفسك لقضاء وقت معه والسياحة والتسوّق ريثما تتوضح الوجهة التالية، وإنما من أجل استقباله في المطار. ثمة رسالة مكررة قد تكون وصلت لكثيرين من سوري اسطنبول عامي 2014 و2015: «طيارتي بتوصل بكرة الساعة سبعة الصبح على مطار أتاتورك».

لكن الأعمال المظلية أعلاه كانت ذريعة مفيدة أيضاً، ذريعة للتخلص من لقاءات لا نريدها، ومن مواعيد ثقيلة على القلب نريد تجنبها، إذ كان يكفي أن يقول أي واحد منا إنه في طريقه إلى المطار لاستقبال أقرباء أو أصدقاء سيمكثون عنده أياماً قبل أن يمضوا في حياتهم داخل تركيا أو خارجها، حتى يكون هذا عذراً مقبولاً لا مجال للشك في صدقيته.

وليس الأمر أن السوريين لم يودعوا أحباباً وأصدقاء وأقرباء في مطار أتاتورك قبل 2016، لكن ذاك الوداع لم يكن قاسياً وقتها بقدر ما سيصير إليه لاحقاً؛ كانت الحدود البرية والجوية والبحرية التركية المفتوحة أمام السوريين، مبعثاً على إحساس ثمين ببعض الرحابة، وبأننا من السهل أن نلتقي لاحقاً، وبأن في العالم فسحة يمكن أن تجمعنا مهما فرقتنا الدروب، فسحة كان بهو القادمين في مطار أتاتورك تكثيفاً لها.

ثم تغير كل شيء بعد فرض الفيزا مطلع 2016، كانت تلك أياماً عصيبة، كان الأمر كابوسياً إلى درجة أن كثيرين رفضوا تصديقه أول الأمر، أو راحوا يقنعون أنفسهم أنه سيكون مؤقتاً، أو أن إجراءات الفيزا ستكون سهلة. لكن الخبر كان صحيحاً، ولم يكن مؤقتاً ولم تكن الفيزا سهلة. وباستثناء السوريين الذين كانوا يقيمون في تركيا بموجب إقامات سياحية أو إقامات عمل تسمح لهم بمغادرة تركيا والعودة، وقلّة من السوريين الذين ينجحون في الحصول على فيزا، لم يعد هناك سوريون يُشاهَدون في بهو استقبال القادمين.

لقد خذَلَنا مطار أتاتورك في نهاية المطاف إذن، وبات بالنسبة لمئات آلاف السوريين الذين يحملون وثائق الحماية المؤقتة طريقاً باتجاه واحد، إذا كان عليهم تسليم الكيملك، أي التخلي عن الحماية المؤقتة، قبل المغادرة. وليس تسليم الكيملك هذا مجرد إجراء روتيني، بل هو يعني أن يفقد من يقوم به الحق في البقاء على الأراضي التركية، وأنه لن يعود إليها لسنوات طويلة؛ صحيحٌ أن أحبابنا الذين قاموا بهذا الإجراء كان يسافرون في الغالب بعد أن يكونوا قد حصلوا على حق اللجوء في دولة أوروبية، وهو ما يُفترض به أن يكون خبراً سعيداً، لكن تلك اللحظة كانت تحمل كثيراً من مشاعر الاقتلاع والنفي، لأنهم سيصبحون أكثر بعداً عن سوريا، ولأن لكل منهم أصدقاء وذاكرة في تركيا. كان ثمة شعورٌ قلّما يتم التصريح عنه، وهو أن هذا السفر قد يعني خسارة سوريا وتركيا معاً، ربما إلى الأبد.

«فيزا إهلال»

يستطيع حاملو الإقامات السياحية وإقامات العمل من السوريين مغادرة تركيا والعودة إليها طالما أن إقاماتهم وجوازات سفرهم صالحة، لكن الأغلبية العظمى من السوريين المقيمين في تركيا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، التي كانت تُمنح مجاناً في مخافر الشرطة دون مقتضيات الإقامة السياحية، من دخول نظامي وجواز سفر صالح وتأمين طبي وحساب في البنك (ما يجعل الفرق بين الكيملك والإقامة السياحية طبقياً بشكل أساسي)، ولكنها لا تتيح الخروج من البلد والعودة إليه، كما أنها باتت تُقيّد مكان الإقامة بمكان صدور البطاقة اعتباراً من 2016، وصار من الضروري إصدار أذونات سفر للتنقّل داخل تركيا، وتسليم الكيملك في المطار قُبيل المغادرة عند الحصول على فيزا أو وثيقة سفر لبلد لجوء جديد إقراراً بالتنازل عن «الحماية المؤقتة». تحصل «مراسم تسليم الكيملك» في مكتب تسوية مخالفات الإقامة في بهو المغادرين، وسنعود إليها بعد قليل.

مساحات واسعة من حيوات السوريين هي معايشات «أمنيّة»، فحيث يعيش غالبية البشر إجراءات روتينية لا ينفقون فيها وقتاً ولا مالاً ولا عقلاً ولا مزاجاً، يعيش السوريون مصاعب جمّة، قد تكلّفهم خيارات جوهرية في حياتهم. تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز سفر جديد أحد أهمها. هو الآن صعب ومكلف مادياً، بين كِلف تنقّل ورسوم «رسمية» خيالية ومبالغ للسماسرة. لكنه قبل سنتين أو ثلاث كان أصعب وأكثر كلفة. وحصلَ أن راهن كثيرون على جوازات سفر أصدرتها جهات تابعة للائتلاف الوطني بشكل غير رسمي وغير واضح، أو راهنوا على جوازات ولُصاقات تجديد مزوّرة، أو دفعوا مبالغ خيالية، آلاف الدولارات، للحصول على جوازات سفر جديدة من داخل سوريا تحت الزّعم بأنها «نظامية». والمرورُ بمطار أتاتورك، أو أي مطار دولي، هو «لحظة أمنية» بامتياز للسوريين، كلّفت كثيرين منهم رفض دخولهم تركيا عند قدومهم واكتشاف أن جوازاتهم مزوّرة، أو مجرد الشك بأنها كذلك، أو أنها أساساً نظامية لكن النظام بلّغ الانتربول عنها كمسروقة؛ أو عند سفرهم خارج تركيا طمعاً في «ختم دخول» جديد يُتيح الحصول على إقامة سياحية جديدة بعد فترة مخالفة. وقد أدى هذا إلى احتجاز سوريين كثيرين لفترات تراوحت بين الساعات والأسابيع في أروقة الترانزيت، أو في غرف الترحيل التي أصبحت سجوناً بكل معنى الكلمة، كما روى حذيفة فتحي في شهادته. عدا ذلك، لم يكن غريباً أن ترفض شركات طيران صعود سوريّ إلى طائراتها حتى بعد تدقيق جوازه وختمه من قبل السلطات، إن شكّ الموظف في جواز السفر أو في صاحبه أو أختامه. يفضّلون دفع تكلفة حجز جديد تعويضي بعد التأكد من سلامة الوثائق والحفاظ على تقييم أمني عالٍ في المطارات الغربية، على المجازفة، ونحن السوريون تجربةٌ وبرهانٌ لحسن سلوكهم.

بشكل عام، يسعى حاملو الإقامات السياحية للحفاظ عليها سارية حتى لو انتقلوا للعيش في بلد لجوء جديد، إذ تتيح لهم العودة للزيارة بسهولة، خصوصاً أن الحصول على الفيزا إلى تركيا أمرٌ بالغ الصعوبة للسوريين. لذلك، يبدو توديع أصحاب الإقامات أقلّ مرارة، فالطريق، رغم أنه قد لا يُسلَك مجدداً، مفتوحٌ نسبياً.

الوداع الأمرُّ هو لحاملي الكيملك، وللمخالفين أو غير المسجلين أصلاً لدى السلطات التركية، الحاصلين على موافقة للانتقال إلى بلد لجوء جديد، وربما وثائق سفر مؤقتة تتيح لهم ركوب الطائرة نتيجة غياب جواز السفر. هو وداعٌ مرٌّ لأن القوانين لا تزداد إلا صلابة في وجوهنا، وحتى الحصول على جنسية وجواز سفر جديد بعد سنوات طويلة، لا يغير من حقيقة أن طريقهم يبدو باتجاه واحد، يبدأ في السفارات والقنصليات والمؤسسات الدولية، ثم يمرّ بعد انتظار طويل وتعب واستنزاف، بمطار أتاتورك، ويتمركز في مكتب تسوية أوضاع المخالفين، «فيزا إهلال» بالتركية. وهذا المكتب مخصص أصلاً للأجانب «العاديين»، الذين تجاوزوا المدّة القانونية لبقائهم في تركيا، وعليهم أن يمرّوا به لتسوية أوضاعهم ودفع غرامة قبل مغادرة البلد؛ ويتم استخدامه أيضاً لتسجيل سفر السوريين من أصحاب الكيملك، يُسلّمون فيه بطاقة الحماية المؤقتة بعد التأكد من وصول برقية باسمهم من إدارة الهجرة. قد يتم هذا الإجراء خلال دقائق، أو قد يقتضي ساعات من الانتظار ريثما يحضر الضابط المسؤول في الحالات الأعقد، أو ربما، في حالات لا تصل فيها البرقية أو لا يجدها الموظف بسهولة، تعني عدم السفر والانتظار لأيام أو أسابيع قبل تكرار المحاولة.

مكتب تسوية المخالفات هذا عبارة عن قاعة صغيرة، لها كوات زجاجية وأمامها حواجز معدنية تشكّل مساراً متعرجاً لضبط الدور وقت الزحام، ومقابله كوّة أخرى تابعة لمديرية المالية، تُدفع فيها غرامات المخالِفين. قُبل عام 2016 كان الزحام أشدّ مما بعده، نتيجة سعي كثيرين حصلوا على جواز صالح بعد دخول غير نظامي إلى تركيا للسفر السريع نحو دول لا يحتاج السوريون لفيزا للسفر إليها لختم جوازاتهم والعودة والحصول على إقامات سياحية. وليس التواصل مع موظفي المكتب، وهم من الشرطة، سهلاً، فالحاجز اللغوي يُحول دون التفاهم أحياناً، كما أن حالات السوريين متباينةٌ إلى درجة يصعب إدراجها في مساق بيروقراطي وحيد يتآلف معه الموظف. عدا ذلك، تتفاوت درجة تعاون الموظفين، فبعضهم شديدو اللطف ومستعدون للتعاون، فيما آخرون نزِقون ومستاؤون من ضغط العمل الذي تسببه تسوية أوضاع السوريين.

بعد إنهاء إجراءات مكتب تسوية الأوضاع، يجب التوجّه إلى نوافذ تدقيق الجوازات، أي مباشرة إلى لحظة الوداع. وغالباً ما كان السوريون من مُسلّمي الكيملك يُوجّهون إلى صفّ نوافذ الجوازات الغربي، وخصوصاً إلى النافذة رقم واحد، المخصصة أصلاً لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يكون الموظف المسؤول عنها عارفاً باستثناءات السوريين، ومخوّلاً بتسلم أذونات سفرهم. ومن الشائع أن يكتشف موظف النافذة خطأ، أو ورقة ناقصة، أو يطلب توضيحات، ويُعاد السير في المسافة بين نوافذ الجوازات ومكتب تسوية الأوضاع مرّات عديدة.

نتندّر كثيراً بأننا لو جمعنا عدد المرات التي جالت فيها صديقتنا شناي أوزدن هذه المسافة، جيئة وذهاباً، مع أصدقاء، أو أصدقاء أصدقاء، أو أشخاص بالكاد تعرفهم، لتترجم وتتوسّط وتساعد في المحاججة والإقناع، لكان مجموع المسافات كافياً للوصول إلى عنتاب مشياً. رفيقتنا شناي أكاديمية من تركيا، عاشت في سوريا عدّة سنوات أثناء عملها البحثي، تتكلم العربية (ونفتعل السخرية حين نوجّه لها إطراءً على أنها «تحكي تركي كويس»)، ولها، عدا نشاطها العام مع القضية السورية ومع حقوق اللاجئين، أفضال شخصية لا تحصى ولا تُنسى على كثيرين منا، بسبب استعدادها الدائم للمساعدة والمرافقة، والمحاولة الدائمة لتحسين أوضاع السوريين في اسطنبول، وفي تركيا عموماً.

بدايات ونهايات وبلاطات

عاشت الأمتار المربّعة القليلة أمام المسارات المؤدية إلى موظفي الجوازات الأتراك في مطار أتاتورك، آلاف مشاهد الوداع لسوريين يودّعون أهاليهم وأصدقائهم بعد انتهاء الدوامة البيروقراطية، ولو بحثنا في «بيغ داتا» شبكات التواصل الاجتماعي، لذُهلنا من عدد صور السِلفي التي التُقطت في هذه الأمتار، والتي تمت مشاركتها على فيسبوك، كشكل من أشكال تعميم لحظة الوداع بطريقة تكاد تكون ساخرة من البُعد الجغرافي والحواجزي للحظة الوداع بحدّ ذاتها. وكثيراً ما يقول الذكور عبارات ساخرة من طراز «خلصنا منكم» أو «يلعن أبو الطيّار إذا يرجّعكم» أو ما شابه، كمحاولة للتغطية بالمرح المُفتعل على لحظة شديدة الكثافة والتخبّط في مشاعرها وانفعالاتها، من أمل وترقّب وانتظار، وحزن وانكسار وفقد وغيرها؛ فيما النساء، عامةً، أقل لجوءاً لهذا الأسلوب البدائي في كبت المشاعر.

سالت دموع كثيرة في هذه الأمتار المربّعة، وقيلت عبارات حنونة ومؤلمة، ووعود كثيرة تقابلها مطالبات بوعود مماثلة. لقد ودّع كاتبا هذا النصّ عشرات الأصدقاء والأقرباء والزملاء في طريقهم نحو بداية جديدة، مليئة بكل المشاعر المتخبطة التي تفرضها البدايات الجديدة، خصوصاً تلك التي لا يُسيطر المرء على توقيتها وإيقاعها، وبالذات إن أتت عقب نهايات قسرية. وقفنا مرات كثيرة هناك بعد عناق وسِلفي الوداع، نراقب أصدقائنا وأحبابنا المسافرين وهم يعبرون مسارات المغادرة، ثم يختمون وثائقهم، وبعد ختمها يرفعون أيديهم من بعيد بالتحية، ومعها إشارة تشير إلى أن كل شيء على ما يرام. نعرف نحن ويعرفون هم أن كل شيء ليس على ما يرام، لكنه فرح غامر يستمر لحظات، لأن الإجراءات قد مرت بسلام. يتجهون بعدها إلى نقاط التفتيش الأخيرة، فتصير رؤيتهم أصعب بسبب الازدحام وبعد المسافة، نحاول أن نتابعهم بعيوننا قدر الإمكان، وبعد التفتيش، يتابع بعضهم طريقه دون أن يلتفت إلى الوراء، فيما يبحث آخرون عنا بعيونهم، يقفزون قفزات متتالية أخيرة وهم يلوحون من بعيد، ليبتلعهم بعدها الغموض، غموض مستقبلنا ومستقبلهم، وركام الذكريات.

ولأن كاتبَي هذا النص، عدا إدمانهما التوجّس ودوّامات التفكير اللولبي ونوبات التذنيب الذاتي، مدمنان أيضاً على التورّط العاطفي مع الرموز والأشياء إلى درجة مثيرة للأسى والسخرية من أنفسنا، فقد اتفقنا قبل شهور طويلة، منذ أُعلن عن برمجة إغلاق مطار أتاتورك، على ضرورة تثبيت رمزية بلاطات الأمتار القليلة تلك بوصفها أراضٍ سوريّة نفسياً. لقد عاشت هذه البلاطات تكثيفاً حُراً لكل مشاعرنا، وبكينا عندها بصدق، وضحكنا فيها ضحكات مزوّرة، وتعانقنا وتواعدنا وطمأننا بعضنا بعضاً، بشكل يجعل هذه البلاطات «لنا» أكثر من كلّ سفارات وقنصليات «الجمهورية العربية السورية»، بابتزازاتها وتجهمها وصلفها وصور «بشارها». وقد سُعدنا كثيراً عند مشاركة الفكرة مع العديد من الأصدقاء الذين عاشوا لحظات وداع كثيرة هناك، كما عشناها، لأننا لم نتلقّ كثيراً من السخرية على شاعريتها.

وفيما نأمل لو كان بالإمكان حفظ هذه البلاطات لتكون نصباً أو تذكاراً ذات يوم، نودّع مطار أتاتورك كموقع تكثيف أقصى لشطرٍ من دوامات مشاعر وآلام وآمال السوريين في ترحالهم خلال السنوات الثمانية الماضية، متمنّين لكلّ الذين غادروا، ودّعناهم نحن أم ودّعهم غيرنا، فقط تلك النهايات التي يريدونها (ونهاية بشار الأسد على رأسها)، وفقط تلك البدايات التي يتطلّعون إليها.

موقع الجمهورية