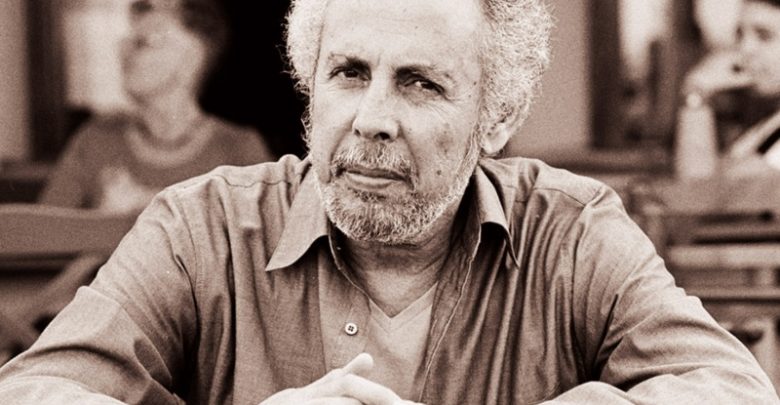

وداعا أيها الشاعر الجميل فوزي كريم

فوزي كريم… عزلة تتسع للحياة والموت/ عدي الزعبي

أخبرته أنني لا أقرأ الكثير من الشعر العربي الحديث. كلهم تقريباً يكتبون في السياسة فقط. ضحك بعمق، قال لي جرّب قراءة ما كتبوه. “عليك أن تفهم ما الذي كانوا يحاولون قوله، ولماذا؛ حتى لو لم تحب أعمالهم، أنا لا أحب معظم ما كتبوه.”

بابتسامة ساحرة بريئة، أهداني فوزي كريم مجموعة من كتبه. قال إنها النسخة الأخيرة المتبقية، وكان يريد حملها معه من كوبنهاغن إلى لندن. لم يوقعها لي. طلب مني أن أراسله بعد قراءة الكتب.

“لا أهتم بكثرة القرّاء. يكفيني عشرة يقرؤوني بجدية، ويتابعون ما أقول كي أكون سعيداً”.

ابتسم بسعادة صادقة أصيلة حين أخبرته أن كتابه “ثياب الامبراطور” جعلني أعيد النظر في كل علاقتي مع الكتابة، وجعلني أكثر حذراً من الموضة السائدة ومن الألعاب اللغوية الفارغة.

“أحمل معي لزوميات المعري، وأعيد قراءتها باستمرار. وأقرأ أبا نواس طبعاً. لا أحتمل قراءة أبي تمام والمتنبي.” يقول بشغف، وتلمع عيناه.

“الزواج مؤسسة معقدة، مشروع معقد وصعب جداً. تبدو لي سعيداً به. أحسدك على ذلك. البعض لا يصلح له، والبعض يرى فيه مكانه الطبيعي.”

يقرأ في الفلسفة كثيراً. يرشح لي كتباً لم أسمع بها. قرأت لوكريتوس بناءً على نصيحته. تعجبه أعمال شوبنهاور.

ينصت كثيراً، ويناقش بدقة فيلسوف إنكليزي تحليلي. يضحك برقة.

“خفف من حماستك السياسية يا بني. وتفرّغ للأدب. آه، بالطبع، ستعيش فقيراً مهزوماً. لا مشكلة في ذلك، حقيقةً، لا مشكلة. ستكون سعيداً مع الكتب.”

“أهرب من لقاء السياسيين وأصحاب النفوذ. تخنقني ربطات عنقهم.”

“اختنقتُ في باريس. مدينة مريبة، وثقافتها فارغة مدعية.”

يتوقف عن المشي فجأة، مراقباً عجوزاً يلعب مع حفيده. يتابع بعد دقائق مشيه الوئيد.

“اقرأ لتتعلم. لا عيب في هذا. لم أتعلم الكثير في الخمسين سنة الماضية، ما زلت أقرأ لأتعلم.”

ينفر من الماركسيين واليساريين، ومن تطويعهم للأدب خدمة لقضاياهم. يميل إلى الليبراليين، ولكنه ليس يمينياً. سخر من فوضويتي بلطف، وتفهّم بعض جوانبها. يخشى الثورات، ويفضل الإصلاحات البطيئة؛ ولكنه يدرك أنها مستحيلة مع أنظمتنا المنحطة.

أخبرته أنني لا أقرأ الكثير من الشعر العربي الحديث. كلهم تقريباً يكتبون في السياسة فقط. ضحك بعمق، قال لي جرّب قراءة ما كتبوه. “عليك أن تفهم ما الذي كانوا يحاولون قوله، ولماذا؛ حتى لو لم تحب أعمالهم، أنا لا أحب معظم ما كتبوه.”

يأكل على مهل، لا يكثر من الطعام. يحب الخمر.

“تركت العراق قبل خمسين سنة. تجولت في بلاد الله. دمشق وبيروت من أجمل المدن؛ دمشق أكثر حناناً وعطفاً. بيروت كانت قبلة الشعراء. جعتُ فيها وتشردتُ. ولكنني وجدت نفسي في لندن. خمسون سنة، وأنا أكتب باستمرار عن نفس الشيء: العراق، العراق. لم أعرفه حين عدت إليه بعد الغزو الأمريكي والتخلص من الطاغية، فساد في فساد. ولكنني شعرت بأنني لم أغادره على الإطلاق. خمسون سنة مضت وأنا مازلت طفلاً في العراق، أقرض الشعر كمراهق يتعرف على نفسه وعلى شعره للمرة الأولى”.

لم يهتم بأنني لم أقرأ له كثيراً، ربما أربعة كتب بالمجمل، من مجموعة ضخمة في الشعر والنقد والموسيقا. يفرح عندما أستفسر منه عن شيء ما كتبه، ولكنه لا يفرض أعماله علينا، كما يفعل معظم الكتّاب. لا يعرّف نفسه بكتبه، على الرغم من أنه يرى فيها، بشكل ما، حياته. ندردش بدون حواجز، بدون أجساد، بدون نتائج. يتكلم فوزي، عندما يكون مرتاحاً، كأنه كونفوشيوس العظيم: متواضع هادئ، بحكمة قديس.

“الإنسان أهم من الفنان. الفن ثانوي، بمعنى ما؛ ما يبقى هو ما تعلمتُه من الآخرين، وما عشتُه معهم”.

أرسل لي مقالين ( العزلة وقرينها 1 و2) يميز فيهما بين الوحدة والعزلة. الأولى تفرضها الظروف، الثانية يختارها المرء. أبرز عوامل الوحدة المنفى. أما العزلة فتعزز “مناعات الإنسان ضد لوثات الوحدة… وتنصرف للحوار الدائب مع النفس، ومع الكتاب، ومع الطبيعة، ثم مع الإنسان الخلاق الذي هو مثيلك، أو الصديق المنتخب، الذي تكتمل به.”

آمن فوزي، بصدق أبيقوري نادر، بالصداقة كفضيلة أولى، لفهم الذات، وفهم الآخر، وكسر الوحدة، وقبول العزلة.

أخبرني أنني أنا المخاطَب في المقالين؛ كنت اشتكيت له من الوحدة، ومن الاكتئاب. نصحني بتفهم العزلة الاختيارية، وبالجهاد ضد الوحدة.

” هل ترى؟ حتى الموت، فكرةً أو حقيقةً، يُقبل في هذه العزلة كـ “مناجاة للجسد..”. إن رحابتها تتسع للحياة والموت معاً.”

أشعر بعد موته بنقصان المعنى، وبفقدان من كان سنداً في وجه الوحدة.

ولكنني، لسبب غامض، لا أشعر بحزن الغياب: أتذكر فوزي بابتسامته الهادئة البسيطة اليوم، وأبتسم.

لا يحزنُ من أنعمت عليه السماء بمثل هذه الصداقة.

رمان

فوزي كريم.. صَمَتَ القلبُ المفكِّر

رحل، اليوم، الشاعر العراقي فوزي كريم (1945 – 2019) في إحدى مشافي العاصمة البريطانية، لندن، تاركاً تجربة شعرية ونقدية واسعة وثرية استمرت منذ الستينيات، حين صدرت أولى مجموعاته الشعرية “حيث تبدأ الأشياء” عام 1969.

بعدها ترك كريم بغداد، مسقط رأسه، مغادراً إلى بيروت، وهناك كتب مجموعة من القصائد ضمّها في كتاب “أرفع يدي احتجاجاً” التي صدرت عام 1973، عن دار “العودة”، لكن الأمور في بيروت كانت غير مستقرة، فقرر الشاعر العودة إلى بغداد.

لكن الحال في بغداد لم تكن بأفضل من بيروت، ويصف موقع الشاعر الرسمي سنوات العودة القليلة تلك، والتي تواصلت حتى 1978 بأنها “كانت على درجة عالية من التوتر، والإحباط، وانسداد المنافذ، بسبب الهيمنة المتزايدة لسلطة الحزب الواحد. قصائده صارت هي الأخرى متوترة، محبطة، وباحثة عبثاً عن إضاءة”.

عاش كريم منذ عام 1978 في لندن، وفيها اكتملت تجربته الشعرية دون أن تنقطع عن جذوره وتراثه، وعن ذلك يصف موقعه الرسمي: “منذ مرحلة شبابه الأول كان كريم لا يجد مفارقة في اعتماد الموروث والحداثة (الماضي والحاضر) مصدرين أساسيين لثقافته وقصيدته. الموروث العربي يمده بالإحساس باللغة كمعقل لكيانه الروحي. ويمده بالإحساس بالتاريخ والتواصل. والثقافة الحديثة نافذة يطل منها على اللامحدود”.

ويضيف: “الإحساس بالمنفى عميق لديه، لأنه من مطلع الشباب الأول ذاك عاش مجتمعاً ثقافياً يعتمد ممارسة شعائر مقدسة متضاربة، هي شعائر الإيمان العقائدي. وكان هو بمنأى عن هذا المصطرع. ولكنه لم يكن بمنأى عن رائحة احتراقاته ونزيفه. ولقد أشعره معترك الأفكار العمياء بالوحدة، والتطلّع”. وإن كانت تجربة كريم في مجملها تُحسب على قصيدة التفعيلة إلا أنها امتازت بحساسيتها الحديثة واعتنائها بالتفاصيل والألوان والأصوات والهوامش، ما جعل صاحبها يُحسب في طليعة الشعراء العراقيين.

خلال إقامته في لندن طيلة العقود الأربعين الماضية، أصدر كريم في الشعر “عثرات الطائر” (1983)، و”مكائد آدم” (1991)، و”لا نرث الأرض” (1988)، و”قارات الأوبئة” (1995)، و”قصائد من جزيرة مهجورة” (2000)، و”السنوات اللقيطة” (2003)، و”آخر الغجر (2005)، إلى جانب “ليلُ أبي العلاء” (2007)، وله مجموعة قصصية بعنوان “مدينة النحاس” (1995).

في عام 2017 نشر فوزي كريم كتابين نقديين جديدين عن “منشورات المتوسط” الأول بعنوان “القلبُ المفكّر، الشعرُ يُغنّي، ولكنه يُفكّر أيضاً”، والثاني بعنوان “شاعر المتاهة، وشاعر الراية، الشعر وجذور الكراهية” ويتناول فيه تجارب شعراء عراقيين من جيل الرواد: نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري، كما يدرس تجارب جيل الخمسينيات، كسعدي يوسف وحسين مردان ومحمود البريكان، وبعض شعراء الستينيات كسامي مهدي وحسب الشيخ جعفر وياسين طه حافظ وفاضل العزاوي وسركون بولص.

وقد ترافقت مع صدور هذين الكتابين طبعة جديدة أصدرتها “المتوسط” من كتابه اللافت “ثيابُ الامبراطور، الشعرُ ومرايا الحداثة الخادعة”(2000)، حيث اعتبرت هذه الإصدارات ثلاثيةً نقدية لا غنى عنها للقارئ والناقد العربيين لفهم تحوّلات ومآلات القصيدة العربية.

ومن إصدارته الأخرى في النقد: “العودة الى گاردينيا” (2004)، و”يوميات نهاية الكابوس” (2004)، و”تهافت الستينيين: أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي” (2006).

وضع كريم سلسلة كتب عن الموسيقى، التي طالما اعتبر أنها من المؤثرات الأساسية في تجربته الشعرية، فصدر له عن دار “المدى”: “الفضائل الموسيقية” في أربعة أجزاء هي “الموسيقى والشعر”، و”الموسيقى والرسم”، و”الموسيقى والفلسفة” و”الموسيقى والتصوف”. وإلى جانب كونه ناقداً موسيقياً، عُرف أيضاً كناقد تشكيلي ورسّام، حيث عرض لوحاته في معارض تشكيلية، من بينها معرض شخصي أقامه في لندن عام 2008.

فوزي كريم.. الطفل الذي دلّنا على الأشباح/ أحمد عبد الحسين

تعرّفت حقاً على فوزي كريم من خلال “ثياب الإمبراطور”، الكتاب الصادم الذي لم أجد ما ينبئ عنوانه عن محتواه مثله. كنت في تورنتو بكندا نهاية القرن الماضي، ووقع الكتاب في يدي صدفة، فقرأته في ليلتين باردتين.

قبل ذلك كان اسمه شبحياً عندي، قرأت له بضع قصائد متفرقة وبعض المقالات، غير أني لم أكن أعرفه حقاً، كنت، ككلّ الأدباء الذين خرجوا من محرقة صدام في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، مسكوناً بالترسيمة التي أشاعها الجهاز الثقافيّ البعثيّ عن أدب في الداخل وآخر في الخارج، كنتُ ملقّنَاً دون أن أدري بهوامات جعلتْ من بعض الأدباء في المركز وأقصت آخرين فجعلتهم أشباحاً.

فوزي سيتحدث مطوّلاً في حواراته عن هذا الأمر، كيف جُعل شبحاً لا في أعين العراقيين وحسب، بل في عيون المثقفين العرب كذلك، فمنذ بداية السبعينيات حيث أشاع نظام الحكم المهرجانَ الشعريَّ بديلاً عن الكتاب والمجلة، صار ذوو المنبر المرضيُّ عنهم والمدعوون من قبل الحكومة هم فرسان الشعر وأقصي من أقصي ممن يستشعر في نفسه كبرياء الشاعر وسموّ نفس الآدميّ السويّ.

بعد قراءتي “ثياب الإمبراطور” الذي هو هدم معرفيّ متواصل لشائعات ثقافية راسخة إلى حدّ أنها تبدو مسلّمات يقينية، انتهتْ عندي شبحيّة فوزي كريم، صار الرجل واضحاً إلى الحدّ الذي أصبح وحده القادر على أن يدلّني على الأشباح في ثقافتنا.

لم أتعرف عليه شاعراً إذن. لكنّ روح الشاعر كانت حاضرة في كتابه هذا وفي المقالات التي سأحرص على تتبعها وملاحقتها من صحيفة لأخرى ومن موقع لكتروني لآخر. كانتْ كل كتاباته تلك تكشف عن الغريب الذي فيه، عن الخارجيّ الذي يستبطنه، وعن الطفل البريء لكنْ العارف الذي يشير إلى الإمبراطور العاري بإصبعه الصغيرة.

تجرأت مرة واتصلتُ به. قلت له: كتابك غيّرني إلى الأبد، حدثته عن شبحية صورته لديّ. ثم اتصلتُ به مرة أخرى وسألته سؤالاً ساذجاً أضحكه، قلت له: قرأت لك مقالاً بعنوان “النثر كشّافُ العيوب” فهل الجملة لك أم للجاحظ؟ ضحك مستغرباً وقال: هي لي طبعاً، قلت له: أشعر لسبب ما أني قرأتها في بعض كتب الجاحظ، ثم قلت له: سأسرق الجملة وأجعلها عنواناً لإحدى مقالاتي فائذن لي بسرقتها! وكان فوزي كريم وعمله جوهر تلك المقالة.

كلّ نتاج فوزي كريم، النثريّ والشعريّ، مترابط بشكل يصعب فكّ عراه، اهتماماته الموسيقيّة التي أسفرتْ عن كتب في غاية الأهمية كانتْ مرفوعة إلى مصافّ الدليل على أفكاره عن ضرورة الموسيقى في الشعر لدرء الرطانة اللغوية أو ما يسميه بالانفعال العضليّ.

كما أن إشاراته المتكررة في مقالاته إلى معرفية الشعر الجوّانية صارت مادة لكتابه “القلب المفكر” الذي صدر السنة الماضية عن “المتوسط” بإيطاليا بعنوان فرعي “القصيدة تغنّي ولكنها تفكّر أيضاً”، وهو عنوان يجمع بإيجاز شتات كلّ ما ابتنى عليه التفكير الشعريّ لدى فوزي كريم، شغف بالغناء الكاشف عن براءة وطلاقة روح، واشتمال على لبّ معرفيّ فلسفيّ يتقشر عنه ذلك الغناء. عنوان كهذا يمكن أن يكون موجزاً لفوزي كريم نفسه: براءة الطفل الذي يفضح الأشباح.

سمّى نفسه شاعراً تعبيرياً، تأثراً منه بالتعبيريّة في الرسم “الذي كان رابع اهتماماته الكبرى التي تضمّ إضافة له الموسيقى والنقد الثقافيّ والشعر طبعاً”. تعبيريته التي استقاها من مواضع سقوط الشمس من بين أغصان الأشجار في لوحات مانيه ومونيه لن يكتشفها ناقد لشعره، سيضطرّ الشاعر إلى أن يدلّنا عليها، ففي بعض كتبه كما في كثير من مقالاته كان فوزي كريم يتلبّس دور الناقد لقصائده، يؤول جملة هنا ويردّ مفردة إلى جذرها المعرفيّ هناك ويتكلم عن ضرورة إيقاع هذه العبارة، وكانت كتاباته النقدية هذه إشارة هي الأخرى إلى الناقد العربيّ التقليديّ الشبحيّ الذي يخلف موعده في مناسبات كبرى، برغم حضوره الأكيد على منابر العطب والشائعات الثقافية.

منذ قرأته، كان أداؤه اللغويّ أوّل ما يصدم العين قبل الذهن، هذا التواشج الشفيف بين المعنى والعاطفة جعلني أتلمّس له آباء عظاماً كشوبنهور ونيتشه وكيركيغارد، أولئك الشعراء الذين تخلّل الشعر كلّ عبارة لديهم دون أن يحدّثوا أنفسهم في إنتاج شعر.

أدركت في ما بعد أن فوزي كان واعياً تماماً لما يفعله باللغة، في حوار أجراه معه الناقد حسن ناظم قال فوزي “تستهويني قراءة الفلاسفة الذين يكتبون داخل العواطف الشعرية والمخيلة الشعرية والذاكرة الشعرية. الشعراء العالميون الكبار جميعاً وعلى مرّ العصور، هم من هذا الطراز، هؤلاء الذين ترتفع مشاعرهم ومخيلتهم وذاكرتهم إلى أفق وتتحوّل فيه إلى متاهة للضياع أو بحيرة للغرق”.

نحن نعرف كما كان فوزي كريم يعرف أنه أحد هؤلاء.

* شاعر من العراق

العربي الجديد

فوزي كريم.. جوهرية الحياة الموازية/ علي أبو عجمية

اشتغلَ الشاعر العراقيُّ الراحل فوزي كريم في منطقة ممتدة من الطَّيف الأدبيّ لا يمكن وصفها بالخاصّة ولا وصفه داخلها بالفَردانيّة فحسب، إذ تدخّل جهده النقدي في حركيّةِ المشهد الشِعريّ العربيّ العامّ تناولاً حميماً وتنظيراً مؤسِّساً وتبشيراً إبداعياً. فالناقد صاحب “شاعر المتاهة وشاعر الراية” يتماهى مع الشاعر ذي النزعة الاحتجاجيّة والمُسائلة الدائمة بالبحث والتجريب.

لقد بدأ من “حيث تبدأ الأشياء”، وانتهى إليها بطزاجةِ تولّدها الأول وانبعاثها الانفعاليّ على عتبة البدايات. يقول: “طرّزت أحلامه الأولى.. سياجاتُ الطفولة، حاملاً خطوي إلى أقبيةِ الموت وسامْ” (قصيدة: تباشير 1966).

سِياج الطفولة الأولى يحاذي منطقة توسّل الحماية وانتزاع الأمان على حدود الأشياء في بداياتها. لكنّه “خطو الشاعر” الذاهب إلى “أقبيته موته” جاعلاً منها وساماً. نظرةٌ تنطوي على تجربة ذاتية صاخبة ورؤيا متأمّلة تتطلّع إلى تكريمها اللاحق/ وسامها السابق بوصفه منتزعاً من خطوات الشاعر الساكنة ونصوصه المشَّاءة برسم الباقين من بعده. إنها “خبرة الشاعر الداخلية”. ذلك ما اصطلح عليه في كتابه “تهافت الستّينيين” (2006)، إذ يفكك الظاهرة الشعرية العربية مُنطلقاً من الهُوّة بين النص الشعري وتلك الخبرة الداخلية المفتقدة كما يفترض ويَسوق العِلل والأمثلة.

ينتقد صاحب “القلب المفكّر” (2017)، أيضاً، تلك السُيولة العاطفيّة التي تسم جزءاً ليس قليلاً من شعرنا العربي. بدءاً من مقولته تحت عنوانه اللافت، حيث يحرّض على فكريّة اللغة الشاعرة في مواجهة الغنائية التجريدية. يتابع فيقول: “القصيدة تُغنّي، ولكنّها تُفكّر أيضاً”.

ثمة لعنةٌ للشِعر سابقة على ممارسته. القصيدة ملعونة إذ تقع المسؤولية على كلماتها بأن لا تفسد وأن لا تتعفّن فيها المعاني. يقول في مجموعته “السنوات اللقيطة” (2003) في قصيدة تحمل عنوان: “يوميات الهرب من الأيام”: “وطّنتُ النفسَ على الشعرِ الملعون، لكنْ كم فسُدتْ كلماتي وتعفّنَ فيها المعنى!”.

إن كتابة كريم تنحاز للجوهر في حياة فردية موازية لحياته. التقاطات مبثوثة في يوميّة التجربة وخبرة التراكم والتكثيف في النصوص الشعرية الحيّة بذاتها لا بسواها، بعيداً عن الأيديولوجيا والأغراض. ولعلّهُ تفلسف القلب في مُلامساتٍ تأَنسُها وتُؤنسها مُلابساتُ الإنسان المتأمّل بفنيّةٍ عميقةٍ لا تجد نفسها في البهرجةِ اللُغوية والزخارف وتعويض الفراغات الإيقاعية بالحشو والاستعراض والكلام التطريبي الزائد.

تجاور الفنون واختلاطها وتبادل منافعها حياة موازية أخرى لدى صاحب “الفضائل الموسيقية” والفنان التشكيلي الجامع للبصر واللحن والنص على نحو فريد موسوعيّ الاستخدام، إذ يكمل بها دورته المعرفية بتدوير العناصر وتذويتها في سياق توقه إلى وعي الجمال وموهبة البناء في عالم حرّ لا تتنازعه الصراعات العبثية، ولا تقترب فيه الذات الخاصة من المعارك الصغيرة وحسابات المؤسسات الوظيفية في المهرجانات الأدبية أو معايير لجان التحكيم في الجوائز الرديئة عبر أجهزتها الإعلامية وسياساتها الفُرجويّة. “أرفع يدي احتجاجاً” (1973) قال وقتها، ثمّ غادر إلى مهجره اللندنيّ مغترباً خارجياً ومقيماً داخلياً في اللغة والنقد والترجمة والموسيقى والفن التشكيليّ.

إن أفضل مرثية له يمكن أن نختم بها، هي أن نقرأ بصوته الغائب عبارتين عن المائدة والوعد من مجموعته “مكائد آدم” (1991): “أخليتُ مائدتي لمدعوّينَ ما عادوا لمائدتي الفقيرة/ ذهبوا مع الوعدِ الجميلِ إلى مدَافِنه الأخيرة”.

خلت المائدة، وبقي الوعد الجميل: الشِعر في تجلّياته الخالدة وانبعاثاته المستمرّة.

* شاعر من فلسطين

12 قصيدة وخاتمة/ فوزي كريم

1. الأبله المقدّس

لم أكنْ في حقيقةِ أمري سوى خاطرة

عبرتْ رأسَكَ المُبتلى بالخواطر.

ربما خلّفت قطرةً من عرقْ

فوق جبهتك،

جفّفتها الرياحُ التي قد أقمتَ بها،

أيها الأبله المقدّس.

مُحتفٍ بانتسابي إليكَ: أنا

حفنةُ الأسئلة،

ركنُ محرابكَ القديم.

15/9/2009

■ ■ ■

2. السؤال

تمتدّ فوقَ الحقل

أسلاكُه الشائكة

للأفق. أبدو كأني خوذةٌ تعتلي

فزّاعةً للطيور،

في حقلِ ألغامٍ. ضللتُ الطريقْ

في البحث، لم تُهْدِني

خارطةٌ، كمْ صُنتُها من حريقْ

أو بللٍ.

وكمْ حفظتُ اللونَ فيها بما

أملكُ من لونٍ!

صدى خطوتي

يئزُّ في الأسلاك،

مُنفرداً!

16/9/2009

■ ■ ■

3. مسرّةُ يومي

لستُ ممن إذا ما تريّث في رأيهِ انطفأ،

أو تعثّرَ إنْ سارعَ الخطو.

ومسرّةُ يومي تُطلّ مع الفجر من فُرجةٍ في الستارة،

في غرفةِ النوم،

تسكنُ ذاكرتي مثلما يسكنُ القصبُ الماءَ،

طيعةً، كالأوزّ العراقي،

ثمَّ تحاولُ بي خدَراً في المفاصلِ،

علّي، إذا ما سكرتُ بها، أتجاوزُ حدّ الكلامْ.

ومع الليل ترتدُّ خلف الستارةِ، بارعةَ الاستدارة كالبدر.

أغفو بطيئاً، وهي تغفو معي وتنامْ.

17/9/2009

■ ■ ■

4. لمَ اللحنُ الحزين؟

لمَ اللحنُ الحزين يجيشُ وسط النخلْ،

وهذا الموجُ، يضربُ صفحةَ الزورقْ؟

لم التُرَعُ، التي سُدّت مخارجُها،

على مهلٍ تلوّن مثلَ حرباءٍ غُلالتَها بلون الوحلْ،

وهذي الكفُّ لا تنفكُّ تضربُ بابَنا المُغلقْ؟

لماذا يحرصُ الوطواطُ أن يطوي هياكلَنا

بليلِ ردائه الأليلْ،

وما فتئتْ تفيضُ بعتمة الأشباحِ غابتُنا، ولا نجفلْ؟

4/10/2009

■ ■ ■

5. مأزق موسيقي

لا تُرخِه إبهامَ كفّكَ اليمينْ

عن فُتحةٍ في أسفل الناي. دعْ المُبادَرَة

جاهزةً في خُنصر الكف اليسار، واحترسْ

من أنْ تجاري ضابطَ الإيقاع في الأصابعِ المجاورَة.

كنْ مع إيقاع تنهداتك

من أجلِ أن تحررَ اللحنَ.

17/10/2009

■ ■ ■

6. للملاك الذي زارني

للملاك الذي زارني،

وأنا مرتمٍ تحت أشجار فصلِ الخريف،

كنتُ أمليتُ هذي المُناجاة:

حين يفتقدُ الطيرُ وقعَ خطاكَ الأليفْ

فوق حاشيةِ الفجر. حين يغادرُ ألوانَه الغصنُ،

والماءُ يوشكُ أنْ يتجمّد.

حين يبدو العواءُ المخيفْ

أثراً دامياً لمخالبَ فوقَ زجاجِ النوافذ.

حين يرمي ابنُ آدم سلّمَ آماله لذُرى مُرتقاكْ،

مُستجيراً، ويضطربُ المنشدونْ،

وقد استعصت الكلماتُ على اللحن: “منْ لي سواكْ،

يا صفيّي الملاكْ؟”.

4/11/2009

■ ■ ■

7. مسألتان: الموت هنا، ووجودُ الله هناك!

“الموتُ هنا، ووجودُ اللهِ هناك.”

أجبتُ على عجلٍ،

وخرجتُ من الخمارة!

كان البردُ، ومنتصفُ الليل

قد أحيا الزرقةَ خلفَ الأنجم، وأزالا

أثرَ الأحياءِ من الطرقاتْ.

أشباحُ زوارقَ وسط قُشَعْريرة ماءٍ مضطربٍ.

رائحةُ نفاياتْ.

كلبٌ يتأملني ثانيةً، ثم يغادرُ دون مبالاةْ.

وكما لو كنتُ أواجهني في مرآةٍ، خاطبتُ النفسَ:

أتسعى خلفَ المجهول،

ولقوتِ غدٍ تتسوّلُ؟ من ينتصرُ على منْ

في معترك يمينك وشمالك؟

ولمن ستُخلّفُ حفنةَ أوصالك؟

قلْ لي؟

لا شيء يجاورني.

تلتفّ خيوطُ الفجر على أُذني

صوتاً فضياً، يسألني: من أنت؟ أقولْ:

أنتظر الشمسَ، ستمنحني

ظلاً، هو ألصقُ بالأرض،

وعليها يقصُرُ ويطولْ

من دوني. وإذا غابتْ غادرني،

وانتسب إلى المجهولْ.

18/11/2009

■ ■ ■

8. محاولة

كنتُ فيما مضى

شاعراً يتوسط قطبين،

منتشياً بالسباحة بينهما:

يقظاً مثل رائحة البنِّ،

منتصباً كعصا،

وكسوقِ الخُضارِ كثيرَ الصخب.

وأنا اليوم أٌقطعُ خيطَ المتاهة

عامداً، حيثُ أعرفُ أن لا مآلْ.

أتبعثر عن رغبةٍ،

فأُلاشي المسافةَ بين “الضرورةِ” و”الاحتمالْ”.

21/11/2009

■ ■ ■

خاتمة

زارَ الطائرُ المُحنّى الصدر؛ الطائرُ الصغيرُ الذي لا يُحسن الغناء. زار ثانيةً حديقة َ المنزل، البيضاءِ بفعل الثلج. احتلَّ طرفاً من غصنٍ، بالغِ الرقةِ، أجرد. وبحركةٍ عابثةٍ لم أفهمْ معناها جعلني أنصرفُ له يقِظاً. وحين اطمأنّ خاطبني، كمُرشدٍ على ناصية: نسيتَ دون شك. لا عجب.

مرّت سنواتٌ ثلاثون على لقائي الأول بك. كنتَ تعبرُ المانش على سفينةٍ عتيقة من فرنسا. وكنتُ أنا أولَ من استقبلك على الساحلِ البريطاني. معكَ حقٌّ في النسيان، بل معكَ حقٌّ في الغفلة. أسرفتُ في الحركةِ العابثةِ على مقربةٍ منك؛ الأمرُ الذي أجبرك على الاستدارة. ولكنكَ لم تنتبه لحضوري. كنتُ أخاطبُك. ولعلّكَ سمِعتَني، وبلعتَ الدهشةَ مع مذاق الملح القادم من البحر. اليوم تبدو أكثرَ اكتراثاً بي. فمنذُ أوّلِ رعشةِ جناحٍ استدارَ قلبُك، ولمْ تتخلّفْ عيناك.

أعجبَتْكَ الاستدارةُ الصغيرةُ لتكويني، استدارةُ الرماد البني، على سطح هذه الخلفية من الثلج الأبيض. وعجبتَ كيف احتملني الغصنُ الرقيقُ الأجرد، غافلاً خفّةَ وزني، بل انعدامَه الكامل. ثلاثون سنةً هي عمرُ هجرتي، أنا الآخر، إلى الغاب الذي حلمتَ به أنتَ، ولم تقصِدْه. كنتُ هناك أرعى بأسىً بالغٍ كلَّ قِطعانِ أمانيكَ المفترضة، كلَّ سُحبِ الاحتمالات، التي كنتَ تعبّئُ قصائدَكَ بأطيافِ خيالاتِها الزائرة. أرعاها بأسى العارفِ أن مقاومتَكَ لنْ تنفَد.

لمَ كلُّ مكترثٍ بالضوء مأساويٌّ، ومعتم؟

لا أسألكَ، ولا أنتظرُ إجابةً. أنتَ أوحيْتَ لي بذلك. النساءُ الموشّحاتُ خشيةَ الضوء يرعَيْنَ قامتَكَ المنحنيةَ قليلاً. يتصفّحْنكَ ككتابٍ رقّقَ من أوراقه القدم. ويُحطنَ شتاءك بالقدّاس. مرةً واحدة قصدتُكَ بدافعِ الفضول، في منتصفِ ليلٍ، فوجدتُك فاغرَ الفمِ تحت فراشك، مُلتمّاً على نفسك كعلامةِ استفهام. لم أترك حتى نفَساً من بخار رئتي على زجاج النافذة المغلقة.

الليلُ ينتصفُ الآن، والشررُ المتساقطُ من الألعاب النارية سرعان ما يترك أثراً من رماد على الحديقة البيضاء. الألعابُ الناريةُ في سماءِ لندن تعيدُك إليّ بين حين وآخر، تُذكّرك بي. ولكن عينيكَ اللتين تَعْشيان ليلاً استسلمتا للظلام الذي هدأ. ومن هذا الظلام شئتُ أن أغادرَ، دون أن أقول: وداعاً.

هل ستسمعُني لو قلتُ؟

31/12/2009

قصائد من “الأعمال الشعرية الكاملة” قيد النشر لدى “منشورات المتوسط”، تنشر في “العربي الجديد” بالاتفاق مع الدار