استشهد عبد الباسط الساروت.. أحد أبطال الثورة السورية -متجدد ومستمر-

على مَرأى مِن الغيمِ،

ومِن حرّيّةٍ قطَعَ الرصاصُ سؤالَها المَبحوحَ

عن حُضنٍ تَفيءُ إلَيهِ بَعدَ يَديهِ.

آهِ يا يَديهِ الخاويَة،

لا تَحضُني خَصرَ الرياحِ وتَتركيني عاريا،

لا تَحضُني وَجَعَ الترابِ المُنكَسِر

وتُخَلّفي جُرحاً على حوافِ الروح.

يا يَديهِ العاليَة،

أعلى مِن صلاةٍ في فَمٍ مَجروح.

ياسر خنجر

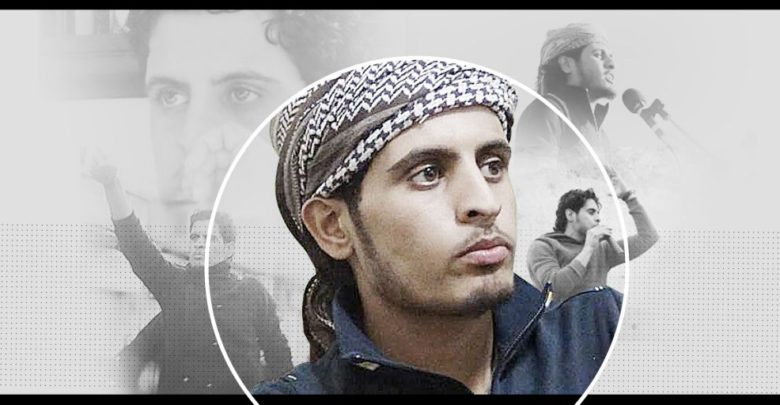

الساروت شهيداً

توفي القيادي في “جيش العزة” عبدالباسط الساروت، الملقّب بـ”حارس الثورة السورية” بعد إصابته بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة بريف حماة الشمالي.

وأصيب الساروت في معركة تل ملح، شمالي حماة، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، وتمَّ إسعافه على الفور إلى مستشفى ميداني بالقرب من خطوط الاشتباك، ومنه إلى أحد مشافي إدلب، ومن ثم نُقِلَ إلى أحد المشافي التركية، حيث توفي صباح السبت.

مرافق الساروت “خالد أبو علي”، كان قد قال لـ”وكالة ستيب” الإخبارية، إنه قد أصيب بنزيف حاد تمَّ إخضاعه لعملية جراحية فورية لمعالجة تمزّق الأوعية الدموية جرّاء الشظايا، بالإضافة لإصابته بكسور متعددة.

وتعرّض الساروت لإصابة بالبطن أدت الى نزيف تحت البريتوان، بالإضافة لثقوب بالمعدة، وكذلك بإصابة وعائية عظمية بالساعد والساق وتهشّم كبير بهما.

وظهر الساروت في شريطين مصورين عند تواجده على إحدى الجبهات، قبيل تعرضه للإصابة بساعات.

والساروت، من مواليد العام 1992، ابن عائلة نزحت من الجولان، واستقرت في حي البياضة في مدينة حمص. وكان حارس نادي الكرامة السوري، وحارس منتخب شباب سوريا. وأصبح مع بداية الثورة السورية أحد أبرز وجوهها الثورية.

وبرز الساروت كمنشد خلال سنوات الثورة الأولى ولقّب بـ”بلبل الثورة”، وتحولت هتافاته إلى أناشيد مثل “جنة يا وطنا”.

ومع حصار حمص، وانتقال الثورة إلى طورها المسلح، بات الساروت قيادياً في “كتيبة شهداء البياضة”، وبعدها في “فيلق حمص”.

حقد النظام على الساروت كان هائلاً، خاصة بعدما استقبل الساروت الفنانة فدوى سليمان في البياضة المحاصرة، وأنشدا سوية للثورة السورية. “اتحاد الكرة السوري” فصل الساروت ومنعه من لعب الكرة. ورصد النظام مليوني ليرة سورية، للقبض عليه. وحاول النظام السوري اغتياله 3 مرات على الأقل. وقتلت مليشيات النظام جميع أخوة الساروت؛ وليد في الخالدية 2011، ومحمد مطلع العام 2013، وأحمد وعبدالله في كانون الثاني 2014، وكذلك خاله محي الدين.

ويعتبر فيلم “العودة إلى حمص” من أشهر الأفلام التي ركزت على شخصية الساروت، وتحوله كأبرز العناصر التي قادت الحراك السلمي إلى حمله السلاح وقيادة الثورة في مدينته حمص بعد قمع النظام للمظاهرات السلمية. في الفيلم يظهر الساروت وهو يقول: “خسرنا أرواحا، وخسرنا بيوتا، وخسرنا ذكريات، لكن لن نخسر مطلبنا وهو الحرية”.

كما أن الساروت بطل الفيلم الوثائقي “حارس الثورة عبدالباسط الساروت” من إنتاج قناة أورينت.

في نهاية عام 2014 وبعد خروجه مع مقاتلي المعارضة من مدينة حمص إلى ريفها، وفق إتفاق فك الحصار، سرت اشاعات عن مبايعة الساروت “بيعة قتال” لتنظيم “الدولة الإسلامية”. وعلى الرغم من أن التنظيم لم يعلن ذلك الأمر، فقد لاحقت “جبهة النصرة” كتيبة الساروت في ريف حمص، واندلعت بينهما معارك متعددة.

أواخر آب 2015، ظهر الساروت في تسجيل مصور، أكد فيه عدم مبايعته لـ”داعش” ولا أي فصيل أو جبهة، وأن هدفه الأساسي هو إسقاط نظام الأسد فقط.

واضطر الساروت للذهاب إلى تركيا، هرباً من مطاردة “جبهة النصرة” التي كانت ترى في شعبيته خطراً عليها، وحاولت مراراً استقطابه لصفوفها. وبعد عودته من تركيا مثل الساروت أمام “المحكمة الشرعية” التابعة لـ”جيش الفتح” الذي كانت “النصرة” أحد مكوناته. وبعد تثبت براءته، عاد الساروت كقائد ميداني.

في العام 2011، كتب أسامة محمد، في وصف الساروت، حارس المرمى، وهو ينشد للثورة: “حينَ يفتح الساروت ذراعيه على اتساعهما ويَفْرِد كفيّه… تستيقظُ ذاكرةُ الجَسَد… فيتذكر ضربةَ الجزاء”. فهو “حارسُ المرمى… ذكاءٌ وحساسيّة ومرونة وريفلِكس. والسرعة والارتقاء والقراءةُ والتوقيت. وميزات أخرى، أصعَبُها الهدوء الشديد والانقضاضُ الخاطِف… وأهَمُّها اتخاذ القرار… في كل جزء من كل لحظة. لا يطيرُ الحارس لِيَلمسَ الكرة بطرف إصبعه لأنها كرةٌ مطاطيّة… لا أحدَ يَعْرفُ مُخَيّلَتَهُ”.

“حين يبسط الساروت ذراعيه على اتساعهما ويفرد كفيّه يتَذَكَّرُ جَسَدُهُ ضربة الجزاء. هكذا، يقف في المرمى حارس شباب سوريا. وربما… حارس مرمى منتخب شباب الثورة”.

“حين يفرد حارس المرمى ذراعيه وكفيه… يُغْلِقُ الفراغ. ويجعل المهاجمَ أمام خياراتٍ أصعبَ. تلك حركة الأُمَّهاتْ في الذودِ عن أبنائها”.

“لم يكن عبدالباسط يَدري إذ يبسط ذراعيه… أنَّهُ يَحْرِسُ الهوى والهواء… أبوابَ حمص السباعَ وهودَ وعمرو. وإنشاءاتِها وبيّاضَتها ووعْرَها… أحياءها… وأمواتها”.

زمان عبد الباسط

تلتقي في الحِداد على عبد الباسط الساروت ثلاثة أطوار من الفجيعة، قد تظهر سويّة أو بشكل منفرد تبعاً للموقف. من جهة، نجد الحزن المباشر على شاب في السابعة والعشرين من عمره، استشهد خلال معارك صدّ تقدّم النظام في ريف حماة الشمالي بعد ثمان سنوات من الانخراط الكامل في الثورة، حزنٌ تتضاعف معالمه عند من عرفه بشكل شخصي؛ ومن جهة ثانية، نجد، عند جمهور أعرض، حزناً محمولاً على عودة صادمة وحزينة للحظات التأسيسية للثورة السورية وأطوارها الأكثر جماهيرية عامي 2011 و2012، وهي مرحلة صُبغت بصوت الساروت منشداً في مظاهرات أحياء حمص. الكثير من هؤلاء لم يكن لديه أي فكرةٍ عن مآل الساروت بعد حمص، وبعضهم لم يعد قادراً على متابعة الأخبار بشكل عام، لكنّ سنة 2011 مؤسِّسة بالنسبة لهم بقدر ما هي مؤلمة، وبقدر ما هي ضرورية؛ ومن جهة ثالثة، نرى تفجّعاً غاضباً على الحرب التي أُعلنت على الساروت منذ اللحظات الأولى لإعلان استشهاده من قِبل سرديّة أسديّة مهووسة بتحطيم أي معنى وذاكرة وتفكير خارج اتهامات «الإرهاب» المسعورة، حربٌ تعزّزت بحرب إلكترونية منسّقة بإحكام، أدّت إلى حذف كثير من الصور والمنشورات الناعية للساروت على فيسبوك، وحظر كثير من حسابات الذين تمسّكوا بالنشر عن الساروت على الشبكة الاجتماعية. لم تكن هذه الحرب نقاشاً حول رمزية ومعنى الساروت، ولا تفحّصاً لموقف إشكالي له هنا، أو تصريح مُدان بدر عنه هناك، بل كانت حرباً على كلّ سردية أُخرى تخالف رواية النظام عن «إرهاب» و«إجرام» كلّ، كُلّ من قام ضدّه.

أمام هذا الواقع، رأينا أن أفضل ما يُمكن لنا تقديمه، في هذا الفصل المتجدد من حِدادنا المديد، هو أن نحاول تجميع فصول قصّة الساروت بأكمل صورة استطعنا الوصول إليها خلال الأيام الماضية، دون ادّعاء أنها تشمل كلّ الحكاية، بل على العكس، نودّ لو تكون أي نواقص ممكنة فيها دافعاً لكي يروي الآخرون هذه الأجزاء، فتُحفَظَ خارج هشاشة بوستات الفيسبوك المؤقتة، أو أحاديث الشفاهة الزائلة. إن أفضل إنصاف للساروت هو السعي لرواية حكايته وتفحّصها دون تبجيلٍ فائض ولا تحامل غير موضوعي ومع ضمان امتلاكنا نحن، أهل الثورة لها، لنسترجعها ونفككها وننقدها ونُراجعها، ونحميها ونحمي أنفسنا من العداء الإبادي المسكوب عليها وعلينا.

وعدا الجانب الشخصي، المباشر، الخاص بحياة الساروت وخياراته وقراراته -اتفقنا مع كلّها أو بعضها، أو اختلفنا- ففي قصّته ملامح من قصّتنا جميعاً: هذا نحنُ، هذه سيرتنا، وهذه مساحات قلقنا وحيرتنا وتخبّطنا، وهذا حِصارنا، وهذه فجيعتنا. وأيضاً، ما تلقّاه الساروت من هجوم أسديّ مسعور، وصل إلى حد ملاحقة منشورات فيسبوكية لحذفها وحظر أصحابها، هو فصل من فصول الحرب علينا جميعاً -بما في ذلك أولئك الذين لهم آراء سلبية بالساروت، أو مواقف متوجسة من أيقَنة غير نقدية له-، على حاضرنا، وعلى ذاكرتنا وقصّتنا، أي على مستقبلنا.

******

ولد عبد الباسط الساروت عام 1992 في حي البياضة الحمصي، واحدٌ من أحياء العشوائيات الفقيرة الكثيرة التي راحت تنتشر في مدن سوريا الرئيسية وعلى أطرافها، حتى وصل الأمر إلى حد أن نحو نصف سكان مدينتي حلب ودمشق كانوا يعيشون قبيل العام 2011 في أحياء سيئة التنظيم أو عشوائية بالكامل، جعلت من حياتهم اليومية كابوساً متكرراً على مدى أعمارهم.

وقد كان لمدينة حمص نصيبٌ كبيرٌ من سوء الإدارة والفشل الحكومي خلال سنوات حكم الأسد الأب، إذ راح حزام الفقر العشوائي المحيط بها يتضخم منذ أواسط الثمانينات، وصارت الأحياء الصغيرة التي بناها الوافدون الجدد دون تخطيط حكومي تكبر تدريجياً، ومنها حي البياضة إلى الشرق من أحياء المدينة القديمة، الذي بناه أبناء عشائر حمص الشرقية أول الأمر، ثم راح يتوسّع تدريجياً في ظل غياب التنظيم والإهمال الحكومي وسياسات الإفقار التي تزايدت بعد وراثة الأسد الابن للحكم مطلع القرن.

تعرّض حيّ البياضة لإهمال مضاعف في السنوات الأخيرة التي سبقت بداية الثورة، إذ حاول محافظ حمص منع توسّع الحي من خلال وقف منح تراخيص لتركيب ساعات الكهرباء والمياه؛ عن هذا يقول مازن غريبة، ناشط مجتمع مدني من أبناء حمص: «كان يمكنك أن تشاهد أبنية كاملة في حي البياضة يسكنها الناس من دون كهرباء، كانوا يضعون الطعام على الشرفات كي لا يفسد».

في ظروف كهذه عاش الساروت سنوات طفولته وشبابه الأولى، لم يتمكن من متابعة تعليمه، واضطر بدلاً من ذلك للعمل مبكراً في نقل أحجار البناء والحديد، بالتزامن مع انضمامه إلى نادي الكرامة الحمصي، ثم بروزه بعدها كحارس مرمى مميز، حتى تم اختياره ليكون حارس فريق شباب الكرامة، وحارس منتخب سوريا للشباب. ولكن هذا لم يكن كافياً في سوريا كي يعيش المرء حياة كريمة ومضمونة من الناحية الاقتصادية، إذ لم يكن راتب الساروت الشهري من نادي الكرامة يتجاوز الألف وخمسمئة ليرة سورية، أي ما يعادل 30 دولاراً في ذلك الوقت، كما يقول مازن غريبة، الذي يتذكر جيداً أن أبناء البياضة ومن بينهم عبد الباسط، كانوا محركاً رئيسياً للتظاهرات التي بدأت تخرج منذ أواخر آذار/مارس 2011 في أحياء عديدة بالمدينة مثل الخالدية ودير بعلبة والبياضة نفسها.

ربما يكون أول فيديو انتشر على نطاق واسع للساروت هو ذاك الذي تم تصويره في حي البياضة مطلع حزيران/يونيو 2011، يظهر فيه واقفاً على الأكتاف يهتف لمدن سوريا واحدة واحدة مبشراً بامتداد الثورة. وقد كان الخيار وقتها أن يتم تمويه وجه الساروت حماية له من بطش المخابرات السورية، لكن الأمر لم يطل حتى بات الجميع يعرفون أن صاحب الصوت الحنون والقوي في آن معاً هو عبد الباسط، حارس مرمى منتخب سوريا للشباب.

تتالت بعدها الفيديوهات التي يظهر فيها الساروت، دون تمويه وجهه، يهتف بالجموع في شوارع حمص ضد النظام؛ وفي الوقت الذي كان فيه معظم المتظاهرين لا يزالون يتجنبون الكشف عن وجوههم أمام الكاميرات كي لا يصبحوا هدفاً لحملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن، أصبح وجه الساروت وجهاً لكل المتظاهرين، وأصبح صوته تكثيفاً لأصواتهم جميعاً.

«عندما كان المتظاهرون يعرفون أن الساروت سيهتف في أحد المظاهرات، كانوا يذهبون مباشرةً إليها، كانت الأعداد تتضاعف بمجرد وجوده»، هكذا يصف مازن غريبة تأثير عبد الباسط على مظاهرات المدينة. ولا يمكن فصل الشعبية الواسعة التي حاز عليها مبكراً عن كونه واحداً من لاعبي فريق الكرامة الحمصي، مع ما يعنيه ذلك في مدينة تتمتع كرة القدم، وفريق الكرامة على وجه الخصوص، بحضور واسع فيها. وائل عبد الحميد هو واحد من أبناء حمص، وأيضاً من مشجعي فريق الكرامة وجمهوره العريض في المدينة، وهو يقول إن «طريق عبد الباسط الساروت الكروي كان واضحاً، فهو كان أبرز حراس سوريا الشباب، وكان يستعد ليكون حارس فريق الكرامة الأول، وعلى الأرجح حارس المنتخب السوري الأول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ فريق الكرامة، الذي قدّم للكرة السورية عدداً من أبرز حراس المرمى. وقد كانت مشاركة عبد الباسط في الثورة بالنسبة لي كواحد من جمهور النادي أمراً بالغ الأهمية، لأن الانتماء لنادي الكرامة كان جزءاً من تعريفنا لأنفسنا، وكان حضور لاعبين منه في ميادين الثورة أمراً حيوياً بالنسبة لنا».

كذلك لا يمكن فصل شعبية الساروت عن صوته المؤثر والأهازيج والهتافات التي كان يبتكرها، وعن تصديه الشجاع لمهمة الصعود على الأكتاف، التي تعني جعله هدفاً للنظام وأجهزته الأمنية. وبالفعل راحت وسائل إعلام النظام السوري والصفحات الموالية له على فيسبوك تتداول اسم الساروت بوصفه إرهابياً سلفياً، وهو ما دفعه للظهور في فيديو أواسط تموز 2011 ينفي فيه هذه التهم، ويؤكد على رفضه للطائفية وعلى أنه واحد من المتظاهرين السلميين في البلاد، ومنذ تلك اللحظة راح اسمه يتكرس بوصفه واحداً من قادة الثورة في المدينة، ومن أبرز المطلوبين لأجهزة النظام الأمنية فيها.

وجد عبد الباسط الساروت نفسه خريف 2011 في قلب أحياء شبه محاصرة، بدأت تظهر فيها مجموعات مسلحة بشكل متواضع تحت مسمى الجيش الحر، تحمي الأزقة التي تخرج فيها المظاهرات من هجمات النظام الدموية، الذي كان قد بدأ بتقطيع أوصال المدينة ونشر الحواجز العسكرية على الطرقات ومداخل الأحياء. كما وجد نفسه أيضاً في قلب استقطاب طائفي حاد، تنقسم فيه المدينة إلى أحياء ذات غالبية علوية مؤيدة للنظام، وأحياء ذات غالبية سنية مناهضة له، وبالتوازي مع مسار الثورة التي راحت تتسلح رويداً رويداً للدفاع عن نفسها ضد آلة دموية لا ترحم، وترتفع فيها رويداً رويداً شعارات دينية ذات صبغة طائفية، كان هناك مسار من النزاع الطائفي المتصاعد وأعمال القتل والخطف المتبادل.

تكتسب سيرة الساروت واحداً من أبرز وجوه استثنائيتها من تلك الأيام، التي راح يظهر فيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 إلى جانب الممثلة السورية الراحلة فدوى سليمان، التي تنحدر من أصول علوية، يهتفان معاً ضد النظام، وهو ما كان رسالة مناهضة للاستقطاب الطائفي، وفي الوقت نفسه بداية لمسار سيصبح فيه الساروت تحت المجهر، في كل أقواله وأفعاله وأناشيده.

في أواخر العام 2011، كان الساروت قد شهد دفن عدد كبير من رفاقه وأبناء حارته البياضة، وفقد أيضاً أول إخوته وأكبرهم، وعدداً من أقربائه وأصدقائه، في أحد الاقتحامات التي نفذها عناصر أمن النظام في الحيّ. ثم كانت الأشهر الأولى من العام 2012 أشهر التحول الحاسم نحو العسكرة، وشهدت مزيجاً من المواجهات المسلحة التي قادت إلى تحرير أحياء عديدة في حمص من قبضة النظام، ومن المظاهرات الحاشدة التي باتت أشبه بكرنفالات ضخمة، يتوسط الساروت كثيراً منها بأغنيات وأناشيد باتت معلماً أساسياً من معالم الثورة، من بينها جنة يا وطنا وحانن للحرية حانن، اللتين اقترنتا باسمه.

تحولت حمص تدريجياً إذن إلى ساحة حرب مفتوحة، وارتكبت ميليشيات تابعة للنظام مذابح قتل طائفي مروعة في عدة أحياء منها، استخدمت فيها السلاح الأبيض في تصفية المدنيين، كما نفذ جيش النظام عشرات الهجمات والاقتحامات على الأحياء المتمردة، مستخدماً الصواريخ والمدفعية والدبابات، ولاحقاً الطائرات، ونجح في السيطرة على عدد منها تباعاً، بما فيها حي البياضة الذي تم تدمير أجزاء واسعة منه وتشريد معظم أهله، بالتزامن مع فرض حصار تدريجي على بقية الأحياء، عبر قطع الطرقات والمنافذ بشكل مباشر أو برصاص القناصة.

كان واضحاً في ربيع 2012 أن النظام يسعى عبر العنف المعمم إلى قتل وتشريد أكبر قدر ممكن من سكان الأحياء الثائرة، وإلى عزل وحصار المناطق التي لا يستطيع السيطرة عليها عسكرياً، وفي وقتٍ ما من تلك الأيام الدامية، وإلى جانب مواصلته الغناء والهتاف في التظاهرات، كان الساروت قد تحوّل إلى حمل السلاح في صفوف مجموعة عسكرية ستحمل اسم كتيبة شهداء البياضة، وشارك في محاولة لاستعادة الحيّ من قبضة النظام، وأصيب فيها برصاصة في قدمه.

في أواسط حزيران/يونيو 2012 كان النظام قد نجح تقريباً في تطويق أحياء المدينة القديمة، التي لم يعد يربطها بالعالم الخارجي سوى طرقات قليلة مرصودة برصاص القناصة، لا تصلح لتأمين كميات معتبرة من الغذاء والدواء والذخيرة، ليبدأ بهذا ما سيعرف لاحقاً بحصار حمص القديمة. كانت المدينة قد فقدت المئات من أبنائها وبناتها في أعمال القمع العنيف والمعارك، وكان عشرات الآلاف من سكان أحياء قلب المدينة قد نزحوا منها إلى مناطق أخرى في حمص وأنحاء سوريا والعالم تحت وطأة القصف، ليبقى في قلب الحصار بضعة آلاف من المدنيين وبضعة مئات من المقاتلين.

حاول عبد الباسط ورفاقه كسر الحصار مراراً دون فائدة، ثم اتخذَ القرار بالخروج من مدينة حمص مع عدد من رفاقه عبر أنفاق وقنوات الصرف الصحي إلى ريفها الشمالي، آملاً بالحصول على مساعدة لمواجهة الحصار الذي كان يزداد إحكاماً. يقول الناشط السياسي خالد أبو صلاح، وهو من أبناء مدينة حمص، إن الساروت «كان يريد تأمين مساعدة عسكرية تؤدي إلى كسر الحصار في أحسن الأحوال، أو تأمين ما يلزم من غذاء وذخيرة لمواجهة الحصار على أقلها، لكن محاولاته تلك لم تسر على ما يرام، لم يحصل على المساعدة اللازمة، ولم يبدُ أن هناك ما يمكن له القيام به من الخارج من أجل كسر الحصار».

في خريف 2012، اتخذ الساروت مع عدد من رفاقه قرارهم بضرورة كسر الحصار بأي وسيلة كانت، أو العودة إلى داخل حمص للمشاركة في مقاومة الحصار على الأقل، في وقت كان النظام قد كشف الأنفاق كلها ونجح في إغلاقها. مضى عبد الباسط مع بضعة عشرات من رفاقه، وخاضوا معركة انتحارية لم يتمكنوا بنتيجتها من كسر الطوق. استشهد عدد من المقاتلين، وفُجع الساروت بفقدان الأخ الثاني له، وأصيب هو نفسه برصاصة في قدمه مجدداً. وقد وثّقَ فيلم العودة إلى حمص لطلال ديركي تلك الأيام، وفي آخره يظهر الساروت ممداً على سرير، وهو يستفيق من أثر المخدر بعد عملية جراحية. وفي تلك المسافة الفاصلة بين الصحو والنوم نتيجة تأثير المخدر، كان يصرخ على نحو فجائعي طالباً من المحيطين به عدم تضييع دماء الشهداء، ومردداً أنه لا يريد شيئاً في الدنيا سوى كسر الحصار: «دبحوني بس افتحوا طريق للعالم».

بعد مرور فصل الشتاء، وبعد أن تعافت قدمه من إصابتها، أعاد الساروت ورفاقه المحاولة، ونجحوا ربيع 2013 في كسر الطوق والعودة إلى قلب الحصار، دون أن ينجحوا في فتح طريق يمكن استخدامه لتنقل الأفراد والغذاء والذخيرة. بعدها راح الحصار يصبح أكثر إحكاماً وقسوة، حتى وصل الحال بالمحاصرين إلى أكل أوراق الشجر ولحم القطط.

لم يتوقف الساروت عن الغناء والقتال معاً في أي وقت، ومن داخل حمص المحاصرة كان هناك فيديوهات عديدة يظهر فيها مغنياً في سهرات مع رفاق السلاح، ربما يكون أشهرها أغنية لاجل عيونك يا حمص. وفي تلك الفترة أيضاً راحت تظهر أكثر فأكثر في أغنياته وأحاديثه عبارات ذات ارتباط بعالم السلفية الجهادية الرمزي، وعبارات ذات أبعاد طائفية بالغة الوضوح، فيما يبدو اقتراباً من عوالم الجهادية التي كانت تشهد صعوداً في عموم البلاد، بعد الخذلان الذي تلا مذبحة السلاح الكيماوي في الغوطة على وجه الخصوص، وانهيار الإطار الوطني للصراع في سوريا.

منذ أواخر 2013، راحت تتردد أحاديث عن عملية تفاوضية تفضي إلى إخراج المقاتلين والمدنيين المحاصرين من حمص عبر اتفاق مع النظام، وقد كان الساروت ورفاقه في كتيبة شهداء البياضة من الأطراف الرافضة لفكرة الخروج، ولكن هذا الرفض لم يكن لفظياً فقط، لكنه تجسّد واضحاً في المعركة المعروفة بمعركة المطاحن أوائل كانون الثاني/ديسمبر من العام 2014، عندما حفر المقاتلون نفقاً باتجاه منطقة المطاحن بهدف كسر الحصار، أو نقل أكياس الطحين على أقل تقدير إلى قلب الأحياء المحاصرة.

انتهت تلك المحاولة الانتحارية بفاجعة كبيرة، فشلت العملية، وفارق أكثر من ستين شاباً من مقاتلي كتيبة شهداء البياضة حياتهم، من بينهم اثنان آخران من أشقاء الساروت، ليكون قد فقد بذلك أربعة من إخوته على يد النظام السوري. هكذا فشلت آخر محاولات كسر الحصار إذن، وترافقت مع أحاديث كثيرة عن خيانات وتخاذل من داخل أحياء حمص المحاصرة، ومن الفصائل المتواجدة في ريف حمص الشمالي، التي كان يُنظر لها على أنها لم تبذل جهداً لكسر الحصار. وقد خرج الساروت في فيديو بعد ذلك، رافضاً توجيه الاتهامات لأحد، وداعياً إلى تجاوز الأخطاء التي لم يحددها، وإلى توحيد الصفوف.

ظهر عبد الباسط بعدها في فيديوهات عديدة يعلن رفضه لفكرة الخروج من حمص، معتبراً أن هذا الأمر ناتجٌ عن تخاذل العالم كله بما فيه الجهات المعارضة التي كانت تفاوض على شروط الخروج. وفي أواسط شباط/فبراير 2014، ظهر في فيديو يهتف فيه في حشد صغير من الناس ضد فكرة التفاوض أو الخروج من حمص أو عقد مصالحة مع النظام، ويصلح هذا الفيديو علامة على التحولات الكبرى التي أصابت الشاب المفجوع بمدينته وإخوته ورفاقه. لا تظهر في الفيديو سوى الرايات السلفية البيضاء والسوداء، ومعها الرهان على قوة السماء وحدها في إنقاذ حمص من مصير السقوط والتهجير، وتأكيدات على أن حمص لا ينبغي أن تسير على طريق مناطق أخرى عقدت اتفاقات هدنة مع النظام مثل برزة والمعضمية قرب دمشق.

في أيار/مايو 2014، بعد أقل من ثلاثة أشهر على ذاك الفيديو، كانت باصات النظام الخضراء تنفذ أول عملية تهجير قسري في سوريا، وتخلي أحياء حمص من المقاتلين والمدنيين الباقين فيها نحو ريف حمص الشمالي. لم يظهر الساروت في أي صورة أو فيديو من الفيديوهات الكثيرة التي صورت المقاتلين والمدنيين أثناء خروجهم، وكان واضحاً أنه وافق في النهاية مرغماً على الخروج، بعد أن وافقت أغلبية المحاصرين عليه إذ لم يعد ثمة بديل عنه سوى الموت جوعاً أو بالرصاص والقذائف.

قبل ساعات من الخروج، كان الساروت قد تحدّثَ في فيديو تم نشره لاحقاً بحزن وانكسار غير معهود في فيديوهات سابقة له، قائلاً إن لديه عتباً على جبهة النصرة وداعش، لأنه كان يعتقد أن لهما أهداف المحاصرين نفسها، موجهاً اللوم إلى قطاعات في التنظيمين على اتهامها لثوار حمص المحاصرين بأنه «حشاشون وكفرة»، مستخدماً عبارات تقول إن حمص ينبغي أن لا تُترك كي يسكنها «العلويون والنصارى والشيعة واللبنانيون والعراقيون».

يقول هذا الفيديو أشياء كثيرة ينبغي الوقوف عندها، أولها أن اتهام النصرة وداعش للساروت ورفاقه بأنهم كفرة يعني أنهم لم يقبلوا الانضمام إلى أي من هذين التنظيمين قبلاً، وأن الساروت لديه هدفٌ مركزي هو إسقاط النظام بالقوة، وهو ما عبّر عنه في هذا الفيديو وغيره بالقول إنه يرفض «التسيّس»، قاصداً رفضه الانضمام إلى أي جهة تحمل أي مشروع سوى قتال النظام. لكن بالمقابل، يبدو واضحاً أن الساروت كان غارقاً في خطاب القوى الإسلامية والسلفية، بما فيه العمل على تحكيم شرع الله في الأرض وفق تعبيره في الفيديو نفسه، وأنه بات يرى في الصراع مع النظام صراعاً دينياً وطائفياً، ينبغي أن يتحالف فيه «المسلمون» جميعاً ويتكاتفوا، بمن فيهم النصرة وداعش، أيضاً على حد قوله في الفيديو نفسه.

تنقّل الساروت خلال وجوده في ريف حمص الشمالي بين عدة مواقع وجبهات منها الدار الكبيرة والرستن وغيرها من بلدات المنطقة، ولأن الريف الشمالي كان محاصراً بدوره، كانت أوضاع الفصائل داخله صعبة للغاية. يقول سامر الحمصي، وهو ناشط إعلامي من منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، للجمهورية: «كان المقاتلون يعانون نقصاً كبيراً في التسليح، لم يكن لديهم سلاح ثقيل كافٍ لمواجهة عدة وعديد النظام، الذي كان يحاصرنا من أغلب الاتجاهات. وقد أدت سيطرة تنظيم داعش على منطقة عقيربات في البادية شرق ريف حمص الشمالي إلى قدرته على إدخال المال وبعض السلاح لعناصره القليلين في المنطقة».

كان عبد الباسط قبيل تلك الفترة قد اشترك في تأسيس فيلق حمص، وهو فصيل رفع علم الثورة، ولم يكن له أي توجهات إيديولوجية كما يقول خالد أبو صلاح، الناشط السياسي من مدينة حمص وصديق الساروت، الذي يضيف أن هدف الساروت وقتها «كان العودة لتحرير مدينة حمص، إلا أن الظروف الصعبة وعدم فاعلية الفصائل في الريف تجاه هذا الهدف، دفعته للعمل هو ومجموعته منفردين، وتنفيذ عمليات خاطفة ضد قوات النظام على تخوم المنطقة للاستيلاء على أسلحة ومواصلة القتال».

في تلك الفترة، يقول أبو صلاح، قام أحد الأشخاص بالتواصل مع الساروت، واعداً إياه بتقديم السلاح مقابل مبايعة تنظيم الدولة، وقد أعلن الساروت أمام هذا الشخص عن استعداده لمبايعة التنظيم، كما أقرّ هو نفسه لاحقاً في أكثر من مناسبة، على أن يكون ذاك من أجل محاربة النظام فقط، وهو ما كان يعرف بـ «بيعة القتال»، المصطلح الذي شاع في أوساط الفصائل السورية، والذي يعني أن البيعة تشمل التعاون في قتال النظام فقط، دون الإنضواء في الجسم التنظيمي والمشروع السياسي.

لم تدم العلاقة بين الطرفين سوى بضعة أسابيع، قام بعدها الساروت بقطع علاقته تماماً مع ذلك الشخص وكل الجهات التي كانت قد أعلنت استعدادها لمبايعة التنظيم في الريف الشمالي، ويضيف أبو صلاح أنه «عندما دخل شرعيون من تنظيم الدولة لاحقاً إلى منطقة الريف الشمالي، وطالبوا الساروت ببيعة التنظيم، رفض ذلك واتخذ موقفاً شديداً تجاههم»، ليقوم بعدها بالإعلان عن استقلال كتيبة شهداء البياضة عن أي تنظيم أو جهة في تسجيل مصور في شهر آب/أغسطس من العام 2015. لاحقاً، وخلال وجود الساروت في اسطنبول بعد خروجه من الريف الشمالي وسوريا، سجّلَ خالد أبو صلاح لقاءً مطولاً معه يشرح فيه ملابسات القصة كاملة، قال فيه إنه تراجع عن فكرة المبايعة عندما تبين له أن مشروع التنظيم هو حكم سكان المنطقة وليس قتال النظام، وعندما شاهد تجاوزات وأخطاء، لم يحددها، يرتكبها أشخاص مقربون من التنظيم أو محسوبون عليه. كما قال في لقاء لاحق مع تلفزيون أورينت مطلع 2018 إنه تراجع عن فكرة مبايعة التنظيم، بعد أن عرف أن الأخير قادم «لقتال الثوار والمسلمين والناس الذين كانوا معي في الحصار».

رغم نفيه مبايعة التنظيم، تعرّض الساروت لمضايقات من الفصائل في المنطقة، وعلى رأسها جبهة النصرة، وقادت تلك المضايقات في النهاية إلى حملة ضد كتيبته راح ضحيتها تسعة من رفاقه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، وانتهت بأن غادر الساروت ريف حمص الشمالي، ثم غادر سوريا كلها إلى تركيا أوائل العام 2016.

في تركيا تنقل الساروت بين غازي عنتاب واسطنبول، وشارك هناك في مظاهرات مناصرة لمدينة حلب التي كان النظام قد حاصر أحياءها الشرقية وباشر اقتحامها وتهجير أهلها أواخر 2016. يقول خالد أبو صلاح إن عبد الباسط لم يكن يريد البقاء في تركيا، إلا أن تهديدات جبهة النصرة باعتقاله منعته من العودة، متابعاً أنه «بعد سقوط حلب بيد النظام بدأت التظاهرات تعود للشمال، وقمنا عبد الباسط وأنا بالدخول إلى سوريا والمشاركة فيها. ورغم أنني قمتُ بالعديد من الوساطات بمساهمة شخصيات حمصية معروفة لدى الفصائل، إلا أن أحرار الشام وجبهة النصرة كانوا مصرين على اعتقاله». وبالفعل، بعد بضعة أشهر من عودته إلى سوريا، قامت دورية تابعة لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) باعتقاله، وحبسه في السجن الانفرادي لمدة 37 يوماً، ليتم إطلاق سراحه بعدها نتيجة وساطات أهلية بحسب أبو صلاح.

بعد خروجه من معتقلات النصرة، قرر عبد الباسط الذهاب مع عدد من رفاق مجموعته الأولى، كتيبة شهداء البياضة، إلى ريف حماة الشمالي، وذلك لإقامة مقرات على الجبهات، التي كانت أقرب مكان إلى حمص يمكنه الوصول إليه. وقد شارك باسط ورفاقه في معارك عديدة هناك إلى جانب مختلف الفصائل، ولكن بشكل مستقلّ، إلى أن انضموا في الأيام الأخيرة من العام 2017 إلى جيش العزة، أحد فصائل الجيش الحر العاملة في ريف حماة الشمالي. يقول أبو صلاح للجمهورية: «كان عبد الباسط يقول إن هذا فصيلٌ لا يملك أمنيات وسجوناً (…) نحنا ما منحكم المدنيين، نحنا مندافع عنهم».

يبدو اختيار الساروت لجيش العزة استمراراً لمجمل مسيرته التي كان أبرز معالمها هو التركيز على هدف إسقاط النظام السوري، ويُعرَف فصيل جيش العزة بأنه رفض المشاركة في أي قتال ضد فصائل أخرى مناهضة للنظام، بما فيها تنظيم الدولة وجبهة النصرة، وبأنه لم يعمل على السيطرة على السكان وحكمهم بنفسه في مناطق انتشاره في أي وقت، وبأن لديه ميولاً وخطاباً إسلامياً واضحاً، لكنه بقي ملتزماً علم وتسمية الجيش الحر حتى اللحظة، وأخيراً بأنه كان من الفصائل التي أعلنت مراراً رفضها لتفاهمات أستانا وسوتشي الروسية التركية، وإن كان قد التزم بها ضمنياً.

بقي الغناء والهتاف حاضراً في حياة الساروت دوماً، يظهر حيناً منشداً شعراً حماسياً على رفاق السلاح في الجبهات، وحيناً آخر مغنياً أو هاتفاً في جموع المتظاهرين في معرة النعمان وغيرها، وحتى لحظات حياته الأخيرة، لم يكفّ يوماً عن القيام بكل ما يمكنه القيام به في سبيل مواجهة النظام.

خلال المعارك الأخيرة التي دارت في ريف حماة الشمالي والغربي، كان الساروت مشاركاً على الجبهات مع جيش العزة، وقد ظهر في فيديو يتحدث فيه عن تقدم فصائل المعارضة في منطقة تل مَلَح. يقول خالد أبو صلاح إنه «بعد تحرير المنطقة الممتدة بين تل مَلَح والجبيّن، وصل خبر للساروت وهو على الجبهة عن إصابة مجموعة نتيجة قصف في الخطوط الخلفية، فقرر الذهاب بسيارته لإسعافهم. عند تشغيل السيارة تعرض المكان لقذيفة، إلا أن أحداً لم يُصَب بإذى، لكن في المرة الثانية عندما تحركت السيارة أصيبت بقذيفة مجدداً، وأصيبَ الساروت بجراح في البطن والساق والذراع، أُسعف على إثرها إلى نقطة طبية في خان شيخون».

بعدها أراد المسعفون أن ينقلوه إلى مستشفى الدانا في ريف إدلب الشمالي، لكنه تعرّض لنزيف حاد أجبر المسعفين على التوقف في معرة مصرين لنقل الدم له، ومن ثم نقله مجدداً إلى الدانا. يقول أبو صلاح إنه تمت السيطرة على الإصابة في مستشفى الدانا، ومال وضعه للاستقرار، عندها تم نقله يوم الخميس السادس من حزيران/ يونيو عن طريق معبر باب الهوى إلى مشفى في الريحانية ومن ثم أنطاكيا في تركيا، لكن وضعه عاد للتدهور بعد ذلك، ويعزو أبو صلاح هذا إلى نقله المتكرر ونزفه الشديد للدماء.

صبيحة يوم السبت الثامن من حزيران 2019، استشهد عبد الباسط الساروت متأثراً بجراحه، ليختم بموته حياة قصيرة وملحمية عامرة بالتحولات والمعارك والدماء، ويُنقَل جثمانه بعدها إلى داخل سوريا ليدفن في مدينة الدانا بريف إدلب. وقد حملت أكتاف المشيعين جسد الساروت الشهيد، بعد أن اعتادت أن تحمل جسده الحيّ ليقود هتافات المتظاهرين وأغانيهم؛ وبدل أن يهتفوا معه كما جرت العادة، هتفوا له وهو يُدفن بعيداً عن حمص التي قضى سنواته الأخيرة مقاتلاً في سبيل فك الحصار عنها، ثم العودة إليها بعد التهجير.

*****

رغم ما يظهر في سيرة الساروت من اندفاع شديد واستعداد دائم لاقتحام الموت دون تردد، إلا أن السيرة نفسها تقول أيضاً إن سنوات حياته الأخيرة لم تكن انجراراً أهوجاً نحو الموت، بل كان ذلك كله مبنياً على قرار واعٍ بخوض التحديّ حتى النهاية؛ كانت ثورته مواجهةً، لا مجرد انفجار طارئ، وبهذا المعنى فإن الساروت قد امتلك مصيره، وسار في الدروب التي سلكها بناءً على مزيج من التفكير والانفعال، ودليلُ ذلك الأشهر الطويلة التي قضاها مصاباً مثلاً في ريف حمص الشمالي، ليعود بعدها إلى تكرار الأمر نفسه الذي كان قد أدى إلى إصابته.

القصد من هذا القول هو الإشارة إلى أن كثيراً من الدفاع عن الساروت وسيرته، جاء مستنداً إلى «بساطته»، وإلى القول إن الظروف قادته مجبراً لا مختاراً إلى كل الدروب التي سلكها. وفي هذا القول اتجاهٌ إلى نزع الأهلية عنه، على نحو لا تُصادِق عليه أقوال الرجل وأفعاله وحكايته. لم يكن الساروت بسيطاً، إذا كان المقصود بالبساطة هنا أنه لم يكن يدرك معنى وأبعاد ما يقوم به أو ما يقوله، وليس صحيحاً أنه لم يختر طريقه بإرادته، لأنه مهما كانت الظروف الموضوعية بالغة القسوة والقهر، يبقى أن الإرادة تتفاعل معها وتختار طريقها في المساحات المتاحة، قلّـت أم كثرت. الظروف التي عاشها الساروت لم تكن ظروفه وحده، لكن مصيره وطريقه لم يكن مصير وطريق جميع من عاشوا معه الظروف نفسها.

لكن الصحيح أيضاً أن الساروت لم يكن يملك العدة الفكرية والنظرية الكافية التي تساعده على التعبير عن كل أفكاره، أو على التفكير المنهجي في ظروفه واتخاذ قراراته على أساس ذلك، فحتى عند اقترابه من الخطاب السلفي بقيت نواة كلامه متمحورة حول أفكار «النخوة» و«الشرف» و«الدفاع عن النفس والعرض والدم». ويظهر نقص العدّة الفكرية أيضاً في تكراره عبارة «رفض التسيّس»، أو عبارات من قبيل «نحنا ما حدا قادر يسيّسنا». تشير مجمل سيرة الشهيد وأقواله إلى أن ما كان يقصده هو رفض الخيارات التفاوضية مع النظام، ورفض الانضواء في أي مشروع للحكم وإدارة حياة الناس قبل إسقاط النظام، لكنَّ في قلب موقفه هذا سياسة واضحة، تذهب في نهاية المطاف إلى أن تكون عكس «رفض التسيّس»، عندما تظهر على شكل استعداد للتماهي مع أي جهة تناصب النظام العداء، مهما كان مشروعها السياسي فاقع الوضوح مثل داعش والنصرة. «التسيّس» عند الساروت كان اعتبار كلّ ما عدا الهدف الوحيد، تحطيم النظام الأسدي، إنما هو «دروب ملتوية»، في جذرية أحاديّة الوجهة، أمامها معركة واحدة واضحة التعريف ومستقيمة الطريق، وعدو واحد مُعرّف بالكامل وبشكل نهائي، وكل ما تبقّى هو «إلهاء» مرفوض، في طريقة تفكير تشبه تنظيرات غالبية الحركات الراديكالية المعاصرة بمختلف تلويناتها، رأت أمامها أميركا أو إسرائيل أو الرأسمالية العالمية أو «الطاغوت».

هل يعني هذا الكلام تبريراً أو تسويغاً أو مغمغة لخطاب ومظاهر ومواقف اتخذها عبد الباسط الساروت أو تبنّاها، ويرفضها كثيرون من أهل الثورة السورية -وكتّاب هذه الأسطر بينهم-، من خطاب مهادن أو إيجابي تجاه داعش وجبهة النصرة في مرحلةٍ ما، ومن تعبيرات منفعلة طائفياً؟ قطعاً لا. كما أنه لا يعني تجريماً لمن يرى أن هذه أمورٌ لا يمكن تخطّيها، أو لمن يرى أن شرح الساروت لملابساتها في تصريحات لاحقة ليس كافياً. هذه «مشكلتنا» نحن معه، ويا ليتنا كنا أحراراً من الإجرام الأسدي، وكان باسط على قيد الحياة بيننا، كي نتشاجر معه عليها يوماً ما، فإما تراجعٌ واعتذار، وإما فراق. حُرمنا، وحُرم باسط من هذا أيضاً.

إنصافاً أمام التاريخ والبلد، وأمام الموت والدمار والألم، ينبغي رفض التركيز على هذه المراحل منزوعةً من ظرفها والأجواء المحيطه به، ورفض تكرارها بشكل محموم بوصفها كلَّ حكاية الساروت، وحتى كلَّ حكاية الثورة السورية حسب تصوير الأسد واعتذارييه. هل مشكلة الأسديين، أو جريدة الأخبار، أو الإعلام البوتيني، أو مدبري الحملة الإلكترونية لمسح المحتوى الإيجابي بحقّ الساروت من على فيسبوك، أن الساروت قد قال هذا التصريح المتشدد في لحظة ما، أو رفع تلك الراية، أو شتم تلك الشتيمة الطائفية؟ قطعاً لا. مشكلتهم معه أنه قام ضد بشار الأسد، وهي نفسها مشكلتهم معنا جميعاً، سلميين وقتاليين، طائفيين ووطنيين ديمقراطيين، وهذه مشكلتهم مع الثورة السورية ككل، بكل ما فيها، وبكل من معها.

يبدو استشهاد الساروت اليوم وكأنه قد فتح نافذةً لنا جميعاً على ذاكرتنا عن 2011، عن أنفسنا وتصوراتنا في تلك اللحظة التي غيرتنا جميعاً، تلك اللحظة التي شعرنا فيها أننا نمتلك قرار تحديد مصيرنا، ونمتلك أصواتنا العالية والمبحوحة. ومن أجل هذا بالضبط، لأن الساروت هو رمز تلك اللحظات، يحاول الأسديون وحُماتهم أن يحرمونا منه ومنها. وقد كانت حملة النظام وحلفائه لمحو سيرة الساروت والكتابات عنه، علامة على ذعرهم من سيرة الثورة كلها، وعلى إدراكهم العميق لأهمية خوض معركة الحكاية، ولا نملك أمام هذا سوى أن نواصل إصرارنا على خوض هذه المعركة، والوقوف على توثيق تفاصيلها بكل ما يسعنا من حبّ وإنصاف، دفاعاً عن ذاكرتنا، عنا، عن 2011، وعن الثورة السورية ضد النظام الأسدي، وعن سوريا.

موقع الجمهورية

الصراع على رمزية عبد الباسط الساروت/ بكر صدقي

لم يكن مصرع عبد الباسط المأساوي مفاجئاً لأحد. فهذه هي الخاتمة المنطقية التي مضى إليها بتبصر وعناد منذ بداية الثورة. لم يكن بحاجة إلى أوهام إيديولوجية أو تحليلات سياسية أو توقعات مستقبلية ليدرك أن حربه غير المتكافئة مع الوحوش لا بد أن تنتهي بالاستشهاد الذي تمناه.

فقد كانت خيارات أخرى كثيرة أمامه، أبسطها الخروج من سوريا الميئوس منها، كما فعل كثيرون منا، وكانت مساهماته المكشوفة في الثورة كفيلة بأن تفتح له أبواباً لحياة مريحة في المنافي. لكنه لم يفعل. كانت لديه مهمة، وضعها بنفسه لنفسه، هي العمل، بكل ما يتاح له من وسائل، على محاربة النظام الساقط. وهي مهمة مستحيلة في الشروط التي وجد الساروت نفسه فيها، فكان الموت أمامه، بانتظاره في أي لحظة.

سيرة الساروت ملحمية بذاتها، وليست بحاجة إلى نسج أي أساطير مختلقة لتخليدها في رمز. هي سيرة الشاب المفعم بالعنفوان، البسيط، النقي، غير المفتقر إلى لحظات ضعف بشري، ولا إلى أخطاء بشرية، يعرف ما يريد، بلا تعقيدات أو لف ودوران، يعيش الشروط الفظيعة التي يجد نفسه فيها بصبر وثبات، لا يؤجر بندقيته لجهة كما فعل كثيرون، ولا تراوده أوهام عن حل سياسي يعرف أن الوحش القابع في دمشق لا يمكن أن يجنح نحوه، وبخاصة أن «الحل السياسي» المزعوم تتولى إدارة اللعب به دولة المحتل الروسي.

كذلك هي سيرة شاب مفجوع بمقتل أفراد أسرته وتدمير مدينته وحيه على يد وحش دمشق، ولم تحطمه المآسي، فمضى بثبات نحو ما يؤمن به: الموت البطولي.

على رغم اجتماع كل هذه العناصر المهمة بذاتها لصنع رمز وطني، يبقى الأهم هو هذا الإجماع الذي حظي به، حياً وميتاً، وخاصة بعد استشهاده. إجماع قلت سوابقه، يذكرنا برمز آخر صنعه مصرعه، هو الشهيد مشعل تمو الذي اغتالته يد الغدر في خريف 2011، عشية سفره إلى الخارج. يمكننا القول، من هذا المنظور، إن مشعلاً نجا من الاحتراق السياسي الذي سبقه إليه كثير من المعارضين. صحيح أننا لا يمكن أن نعرف شيئاً عن المصير المحتمل لمشعل، لو أنه نجح في الهروب وواصل نشاطه المعارض من خارج الحدود، لكن سوابق الآخرين تضعنا أمام أحد احتمالين: فإما الغوص في السياسة في أطر المعارضة التي رأينا مصائرها المؤسفة، أو النأي بالنفس عن أوساخ السياسة، ليصبح محكوماً بالشلل والنسيان. الاختيار بين المصيرين متاح لكل شخص، وهو يتحدد بأخلاقيات الشخص أكثر مما بفهمه للسياسة والعمل السياسي.

نجا مشعل، إذن، من هذا المصير، وإن كان الثمن حياته بالذات. باستشهاده تحول مشعل إلى رمز للثورة السورية، فرفعت صوره في مظاهرات معظم المدن السورية، وشهد تشييعه سيلاً بشرياً جارفاً على رغم ضآلة حجم الحركة السياسية التي أسسها وقادها. ربما كان تياره هو الأصغر حجماً بين القوى السياسية الكردية، في حين بات مشعل، بعد استشهاده، بحجم سوريا.

تكرر ذلك، للمرة الثانية، في لحظة استشهاد عبد الباسط، فاستطاع أن يجمع السوريين من مختلف ألوان الطيف الوطني لسوريا ما بعد الأسد. يمكن إيراد الكثير من نقاط الاختلاف بين الشهيدين الرمزين، لكن الفارق الأهم يكمن في السياق التاريخي لاستشهاد كل منهما. فقد استشهد مشعل في زمن صعود الثورة، في حين استشهد عبد الباسط في زمن انحسارها. ولهذا الفارق معنى: ففي لحظة مشعل لم يكن السوريون بحاجة ماسة إلى رمز يمثل ثورتهم، لكن الاغتيال الخسيس الذي تعرض له، إضافة إلى الخيارات السياسية للرجل، خلقت من حوله إجماعاً وطنياً كبيراً. أما اليوم، بعد الحصيلة المهولة لاغتيال سوريا المديد، وفي زمن «المصالحات»، والاستسلام، وحالات العودة إلى حضن النظام، وتواطؤ المجتمع الدولي ضد تطلعاتهم في الحرية والعدالة والكرامة، وضياع البوصلة السياسية لدى أطر المعارضة، فقد بات السوريون بحاجة ماسة إلى رمز يلخص سيرة ثورتهم وتطلعاتها ومصيرها، فكان عبد الباسط خير من يمثل هذا الرمز.

اللافت في أمر استشهاد الساروت أن «سوريي» الضفة الأخرى، أعني سوريي الأسد المكشوفين والمموهين، قد اهتموا أيضاً بهذا الحدث، وإن بصورة سلبية بالطبع، أكثر من اهتمامهم بأي حدث مشابه. هناك تجنيد أو تطوع واسع النطاق لكسر أي رمزية محتملة قد تصنع حول الشهيد. لقد وصل الأمر حد حملات تبليغ مكثفة لحذف بوستات فيسبوكية تتحدث بصورة إيجابية عن الساروت، بوستات عادية لا تنطوي على أي إيحاءات تدعو للكراهية أو التحريض على العنف أو غيرها من المضامين التي تستوجب الحذف. وبدلاً من التجاهل الذي هو السلوك المعقول والمفهوم، لجأت «الموالاة» إذا صحت هذه التسمية، إلى الحرب النشطة ضد رمزية الساروت، فهوجم من أعلنوا مواقف إيجابية من الشهيد، بأكثر مما هوجم هو نفسه.

لقد تحول عبد الباسط إلى رمز، بهذا الإجماع الكبير الذي حظي به. وقد يمكن تفسير هذا الإجماع لدى السوريين الذين اشتهروا بعمق خلافاتهم، بحاجتهم إلى الرمز، في هذا الظرف من شعور طاغ بالخسارة، مقابل شعور الطرف الآخر بأنه «منتصر». فوجدت هذه الحاجة ضالتها في الشاب الذي أحببناه جميعاً بأغنياته الثورية وقيادته للمظاهرات السلمية في حمص ومسيرته المأسوية بعد الخروج منها.

الصراع على رمزية الساروت هو، في حقيقته، صراع رمزي على سوريا ومصيرها.

كاتب سوري

القدس العربي

عبد الباسط الساروت : سيرة ثورة مغدورة/ زياد ماجد

قد يكون عبد الباسط الساروت الرجل الأكثر تجسيداً لمسار الثورة السورية في بهائها وارتجاليّتها وفي هنّاتها وتعرّجاتها، وصولاً الى نهاياتها التراجيدية.

فحارس مرمى نادي الكرامة الحمصي ومنتخب سوريا للشباب، المولود العام 1992 في حي البياضة الذي تقطنه غالبية من الوافدين الى حمص من ريفها، ويعيش فيه كما في بابا عمرو “بدوٌ” كانوا يوماً رحّلاً قبل أن يستقرّوا في ثالث مدن سوريا حجماً، اقتحم الثورة السورية بشعبيّته وبصوته ذي البحّة الشجيّة، ليقود المظاهرات ويحلّق كنسر فوق أكتاف محبّيه ممّن كانوا يصفّقون ويهتفون لصدّه الكرات، فصاروا يهتفون له ومعه من أجل الحرّية والعدالة وإسقاط النظام. عاش سلميّة الثورة في الساحات وقاد الجموع وشكّل لفترة ثنائياً أخّاذاً مع الفنانة الراحلة فدوى سليمان، العلوية المنبت والعلمانية المسلك، بما عناه الأمر يومها من رمزية أُريدَ لها كما لبعض الأهازيج والكتابات على الجدران مكافحة الطائفية والدفاع عن الوحدة الوطنية المُتخيّلة. وينبغي القول هنا، المُتخيّلة بصدق وإخلاص أو ربما باشتهاء وخشية اكتشاف فقدانٍ فظيع.

“بدّو العالم كلّها تبقى عبيد عندو… نحنا منّا عبيد إلا لربّ العالمين”.

بهذه الجملة اختصر الساروت بداية ثورته على بشار الأسد في الفيلم الوثائقي “وعر” الذي صُوّر في أشهر الثورة الأولى، أيام تحوّل حمص الى ما يشبه عاصمتها لجهة الحراك السلمي والمظاهرات اليومية والصحافة المواطنية وبداية المواجهات المسلّحة بين حُماة المتظاهرين وشبيحة النظام. وعطف على الجملة تكراراً عباراتٍ عن الكرامة والحرّية و”الموت ولا المذلّة”.

عبّر الساروت بعفويّته الأخّاذة حينها عن مزيج من تديّن شعبي يرفض الاستكانة للجور ويُؤثر الشهادة على الذلّ، وعن التزام بقيم “حداثية” تدور حول الحرّية وكرامة الفرد. ولعل في هذه الخلطة تحديداً ما مثّل معنى الانتفاضة الشعبية في سوريا وقتذاك، وتدفّق الجموع الى الطرقات والساحات رغم الرصاص والاعتقال والتعذيب والإعدامات الميدانية وذاكرة الخوف. فتجاوُر التكبير مع نداءات الحرّية وحّد رجالاً ونساءً من خلفيّات وأجيال مختلفة – ولَو أن جّلها من بيئات شعبية، حملت طوق حماية ميتافيزيقي يُعين على مواجهة القتل القائم أو المُحتمل، وتوقَ تحرّر مستقبلي من ثقل استبداد عمره في سوريا أكبر من أعمار معظم المتظاهرين والمعتصمين.

مع تحوّله الى واحد من رموز الثورة ومُنشدي اعتصامات الخالدية وغيرها من أحياء حمص “المحرّرة” ليلاً، انتشرت لعبد الباسط الساروت أغانٍ أو ترانيم لا تشبه الأناشيد الثورية الكلاسيكية، ولَو أنها تؤدّي وظائف الأخيرة التعبوية والدُعائية والتحريضية. فالساروت إذ غنّى في المظاهرات أو في الغرف المغلقة “يا وطنّا ويا غالي” بصوته المبحوح وبحزنه العميق سرد مسيرةً من القيامات الشعبية المتتالية و”القبضنة” أو “الجدعنة” في مواجهة النيران والسكاكين والدوس على الرؤوس، من درعا الى حمص، مُعرّجاً على زوايا الخريطة السورية التي لم يكن كثرٌ من السوريّين أنفسهم يعرفون أسماء العديد من قراها ودساكرها الثائرة. فَعل ذلك ببساطة وتلقائية تحوّلت مع أدائه “جنّة جنّة” الى تعبير عن تمسّك بالوطن المنشود ولَو كان “ناراً” من جهة، وعن ندامةٍ على عدم الانتفاض أو “الفزعة” لمدينة حماه بعد العام 1982 من جهة ثانية (“يا حماه سامحينا، والله حقّك علينا…”). والندامة هنا تعني الكثير. فالثورة السورية في العام 2011، كما معظم الثورات العربية، بدت في بعض جوانبها بحثاً عن زمن ضائع. زمن نهبته أنظمة الحكم، وسرقت أعمار من عاشه وأورثت لمن لم يكن قد وُلد فيه بعدُ، مثل الساروت، حالاً من الموات السياسي والمهانة المُعمّمة على المجتمع بأسرِه. وطلب الثأر لحماه بهذا المعنى بعد طلب السماح منها بدا سعياً لثأرٍ لجيلين على الأقل وثورةً على تاريخ مفصلي أو تأسيسي في سياق بناء الاستبداد وجدران خوفه في سوريا الأسد، دفعت ثمنه تلك المدينة المصلوبة لتكون عِبرةً لسواها.

ثم جاء حصار الأحياء الثائرة في حمص، بعد انتقال قسم كبير من متظاهريها السلميّين الى حمل السلاح دفاعاً عن أرواحهم وعن ذويهم إثر تصعيد النظام لقمعه وزجّه بالدبابات في مواجهة المعتصمين وقصفه لتجمّعاتهم وارتكابه المجازر المتنقّلة ضدّهم. وخسر الساروت في الحصار والقتل والاغتيال، رغم نجاته الشخصية منه مرّتين، أصدقاءه الواحد تلو الآخر. ثم خسر عمّه وخسر على مراحل أشقّاءه الأربعة، وانتقل الشاب العشريني من الغناء في الساحات الى القتال والغناء داخل بيوت شاحبة مع مقاتلين يستريحون أو عابري سبيل متضامنين أو صحافيين يغطّون ثورة مدينتهم. ولعلّ ترنيمته (الأشبه بالحِداء) “صامدين يا وطنّا صامدين رغم ظلم الظالمين” عبّرت عن سمات مرحلة حمص الجديدة التي عايشها، المخنوقة بالقصف والمعزولة عن العالم، الدافع يُتمها شبّانها الى ثنائيات عزيمة ويأس والى مواقع بحث عن التضامن ومقاومة الخوف، في المساجد أو في الكتائب المسلّحة أو في ما تبقى من شبكات إنترنت وخطوط هاتف تؤمّن تعلّقاً بالحياة خارج عتمة الحصار، أو بالأحرى فيها جميعها.

في تلك المرحلة، أسّس الساروت “كتيبة شهداء البياضة”، التي روى فيلم “العودة الى حمص” بعض يوميّاتها داخل الحصار وفي مواجهته. على أن مآل الكتيبة كان مأساوياً. إذ سقط معظم مقاتليها خلال معركة لفكّ الحصار عن بعض أحياء المدينة، التي سقطت بدورها بعد أشهر في أيدي النظام وحلفائه.

خرج الساروت من حمص العدّية في العام 2014. ترك خلفه حطاماً وآمالاً وأرواحاً وقبورا. تاه لفترة، وظهرت له تصريحات طائفية وصوَر مع رايات سوداء وتسجيلات بمصطلحات جهادية. وتحدّث البعض عن مبايعته خلافة البغدادي بعد تقرّب وجيز من جبهة النصرة. ثم اختفى الرجل وندُر الحديث عنه فيما خلا أنباءً عن محاولة اعتقاله من قِبل النصرة، الى أن عاد في ذكرى اندلاع الثورة في آذار 2018 ليظهر مُنشداً من جديد، يهتف ويغنّي بين جموع في بلدات ومدن إدلبية ترفع أعلام الثورة مع ما عناه أمر رفعها هذا من تحدٍّ في ظلّ الصراع القائم بين “خَضارها” ورايات السواد النازعة الى تمزيقه وحظره.

وإذا كان الوقت قد مرّ مكثّفاً في حيّز جغرافي ضيّق في سيرة الساروت الحمصية، فإنه بدا مفكّكاً بعد خروجه، تشبه محطّاته ما يُحيط بها من تقطّع أوصالٍ ورتابة انتظارٍ حيناً، وموت وتيه وتهجير جديد أحياناً أُخرى. والأرجح أن الساروت أراد عند انضمامه الأخير الى جيش العزة قائداً لفصيل اتّخذ من حمص مسمّى له العودةَ الى سيرته الأولى، والرباط في مواقع ريف حماه الشمالي، في أقرب نقطة خارج احتلال النظام وروسيا وإيران لمدينته ولأحلامه الممزّقة. هناك قاتل وقُتِل من صار بعمر السابعة والعشرين. واكتملت بمصرِعه سيرةٌ تراجيدية تعرّجت مسالكها وتعدّدت رمزيّاتها وظلّت شجاعته وصلابة موقفه من نظام أصابه بخسائر شخصية بمقدار المُصاب العام أبزر ملامحها.

هكذا يمكن تأريخ نواحي عدةّ في مسار الثورة السورية من خلال قراءة سيرة الساروت وما فيها من عفوية ورومانسية وشهامة وهشاشة وفقدان وغضب وتطرّف وبسالة وحصار، حملها جميعها صوتٌ شجيّ ومُحيّا بهيّ وقامة منتصبة تذكّر بذود صاحبها عن مرمى في رياضة عشقها يوماً وجعلت منه بطلاً لجمهوره الحمصي، قبل أن تنقله الثورة لترفعه على راحات جمهور توسّع وتبدّل ونسي بعضه الساروت، الى أن أعاد استشهاده تذكير الجميع بنبرته وبالأثر الذي تركه في كلّ من صادفه يوماً في ملعب أو ساحة أو جبهة أو يوتيوبٍ أو سكايبٍ أو هاتف نقّال.

لروحه السلام…

درج

ياقوت عبد الباسط الساروت/ صبحي حديدي

في آذار (مارس) 2011، حين كتب أطفال درعا «إجاك الدور يا دكتور» على ألواح مدارسهم وعلى جدران المدينة، كان عبد الباسط ممدوح الساروت (1992 ــ 2019) لا يحمل من أثقال سوريا المعاصرة، مزرعة الاستبداد والفساد والمافيات والتمييز المناطقي والطائفي، سوى 19 سنة: لا «يفهم في السياسة» كما ردّد مراراً، وليد أسرة جولانية فقيرة هاجرت إلى تخوم حمص في أعقاب تسليم الجولان على يد كبير مجرمي الحرب، الأسد الأب؛ لم يكمل تعليمه «لأسباب معيشية ذات صلة بفقر العائلة»، كما يوضح؛ حارس مرمى نادي «الكرامة» الحمصي، ومنتخب شباب سوريا لكرة القدم؛ المنشد المغنّي بغريزة شعرٍ يتدفق في داخله مثل جداول ربيع، وإحساس عارم بالنغم الشعبي وإلحاح الإيقاع الحارّ.

أطفال درعا، وذلك الحنين العميق الجارف إلى الكرامة الإنسانية والعدل الاجتماعي والحرّية والخبز، وربما النشيد الطلق المتحرّر من نير المستبدّ، كانت أوّل بواعث مجيء الفتى إلى الانتفاضة؛ أو إلى الثورة كما يحلو له أن يسمّيها، محقاً بالطبع لأنها بدأت هكذا في يقينه، وهكذا تواصلت خلال ثماني محطات ونيف من تجربته الشخصية في خضمها العاصف. وكان ذلك الخضمّ أشدّ عتوّاً، في استثارة الآمال وتكبيد الآلام وفي الانتصارات مثل الانكسارات، من أن يتحمّل قلبَه الطفل ولسانَه الهاتف وتكوينَه الوطني والحمصي والبدوي والجولاني الأصيل، المتجذر مثل سنديانة. ولقد خرج إلى ساحات حمص يذكّر طالبي الحرّية بأنّ هذا الوطن «جنّة» حتى في ناره، وهو «الحبيّب» و»أبو التراب الطيّب»؛ فلم تعد الأغنية تردّ السامعين إلى أصولها عند كريم العراقي وماجد المهندس، بل تجردّت من أيّ مستوى في الاستنساخ لأنها باتت سورية بامتياز: ابنة هذا الوطن/ الجنّة الذي ينتفض، وترنيمة هذا الفتى السوري الثائر الذي يُلهب حناجر الجموع، ويُشعل جذوة في الحماس والتعبئة والاستبشار لم يكن لها نظير في مواقع الانتفاضة الأخرى، حتى عند ذلك الحموي الصادح الساخر الذي اشتهر بلقب «القاشوش».

محطة تالية في هذه الوظيفة الثورية، الخاصة والمدهشة وذات الفعالية العالية، التي انتدبها الساروت لنفسه، وارتضتها له الحشود في أربع رياح سوريا، وليس في حمص وحدها؛ كانت ظهوره خلال التظاهرات والاعتصامات برفقة فدوى سليمان (1970 ــ 2017)، الأمر الذي جعل هذا الثنائي يتخذ تلقائياً، ولأسباب وجيهة، سلسلة دلالات عالية التأثير في الوجدان الجَمْعي: أنّ شريكته امرأة، أوّلاً؛ وأنها فنانة ممثلة، خريجة المعهد المسرحي، ثانياً؛ وهي، ثالثاً، ولدت لأسرة من الطائفة العلوية. وليس أنّ اجتماع الساروت وسليمان كان محاولة، بارعة وصادقة، في تمرين الشارع الشعبي على تطبيق شعار «الشعب السوري واحد»، في مناطقه وإثنياته وأديانه وطوائفه، فحسب؛ بل كانت، أيضاً، رسالة جبارة ضدّ الأجنّة الجهادية المتطرفة التي أخذت تتوالد رويداً رويداً، بتشجيع منهجي وتسهيلات من النظام.

محطة تالية، حاسمة في حياة الساروت، كانت اللجوء إلى السلاح بوصفه المآل الوحيد المتبقي، ليس في مواجهة الحصار الهمجي الذي فرضه النظام والميليشيات المذهبية على حمص وأهلها، وانتزاع كيس الطحين، وفتح ممرّات عبور المدنيين، فقط؛ بل كان الوسيلة الأوحد للدفاع عن النفس، وعدم فتح الصدر عارياً أمام القذيفة الفاشية. ومثلما كان التسلّح أداة فُرضت على شارع الانتفاضة الشعبي، جرّاء وحشية النظام وصعود الجهاديين، ولم يكن البتة خياراً إرادياً؛ كذلك فإنّ بندقية الساروت كانت قد ارتفعت على كتفيه بحكم الحاجة في حدودها الدنيا، القصوى والأقرب إلى الضرورة وخيار الدرجة صفر. وليست هذه السطور المقام المناسب للسجال حول هذه المحطة في مسيرة الساروت، ولا هي ملائمة لمساءلة أو تبرير اضطراره، خلال طور قصير للغاية، إلى مخاطبة «داعش» في «بيعة قتال» لا «بيعة طاعة»؛ إذْ يكفي التذكير بأنّ شرعيي التنظيم الإرهابي ذاته رفضوا قبول الساروت في صفوفهم، وأنه طُورد من جهاديي «النصرة» واعتُقل، وكاد أن يلقى حتفه على أيدي الظلاميين من مشارب مختلفة.

ورغم أنّ الساروت فقد أباه وأربعة من أخوته بنيران نظام الأسد وميليشيات إيران المذهبية، وأنه في نهاية المطاف سقط شهيداً في ميدان قتال مشرّف لا تديره أطراف الجهاد المتشدد؛ فإنّ نموذجه في الاستشهاد لا يشبه سواه لاعتبارات شتى، وإنْ كان يستكمل النماذج كافة، ويُغنيها. ولعلّ أبرز ما انطوت عليه خصوصية الساروت أنه لم يكن نسخة مطابقة من غياث مطر أو باسل شحادة، إذا وضع المرء جانباً شهداء عسكريين على غرار «أبو فرات» وعبد القادر الصالح؛ بل كان أمثولة القياس الأعلى في التعبير عن ولادات تلك المطحنة الجهنمية، التي خلطت معادلات القوّة والضعف، والصواب والخطل، والنزاهة والارتزاق، والمعارضة الصادقة النظيفة وتلك الكاذبة الملوّثة… حصيلة انتفاضة نبيلة امتلكت كلّ الحقّ وكلّ الشرعية وكلّ الأداء الملحمي، وتكاتفت قوى إقليمية ودولية عظمى لوأدها في المهد، ثمّ اغتيالها على النحو الأشدّ بربرية حين ترعرعت قليلاً ولاح أنها توشك على مقاربة المستحيل.

القدس العربي

والشهيد الساروت اختار لقب «أبو جعفر» تيمناً، أغلب الظنّ، بابن عمّ النبيّ محمد والصحابي شهيد غزوة مؤتة الذي لُقّب بـ»جعفر الطيّار» لأنه، حسب الرسول، «يطير في الجنّة بجناحين من ياقوت». وليس كثيراً على فتى الانتفاضة السورية، أحد الأجمل والأبهى في لوائح شهدائها، أنّ له من ياقوت الذاكرة السورية النصيب الأسخى والأرقى والأجدر.

عن الساروت الذي أنار الطريق ومضى/ ماجد كيالي

أثار مقتل عبد الباسط الساروت، في ريف حماه، في معركة مع النظام والميليشيات المتحالفة معه، جدالات كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، على رغم أنه حظي بإجماع وباحتفاء بين السوريين لم يسبق أن حظي به أحد قبله، منذ بداية الثورة، إلا أن ذلك لم يسلم من وجهات نظر حاولت أن تطرح رأياً آخر، أو مختلفاً، في شأنه.

وتتمحور الانتقادات أو التساؤلات المعترضة أو المتحفظة على ظاهرة الساروت، حول تحول الشاب نحو العمل مع بعض الفصائل الإسلامية العسكرية، وعمله في فترة معينة مع جماعة تنضوي في إطار “داعش”، على رغم أنه ظل مطلوباً فيها وفي جبهة النصرة، وعلى رغم أنه لم يعرف عنه تدين ينم عن تشدد أو تطرف لا في مواقفه ولا في سلوكياته.

ثمة هنا ثلاثة تحفظات على وجهات النظر تلك، التي تبدو متسرعة، أو تستسهل تقديم تساؤلات نمطية جاهزة، ضد العسكرة وضد الأسلمة، من دون أن تلاحظ تعقيدات الصراع السوري، والمداخلات الخارجية التي تثقله، أو التي تفرض مساراتها أو أجندتها عليه، وهي على أهميتها ومشروعيتها، حمّلت الشاب الراحل أكثر مما يحتمل. لذا وفي مناقشة وجهات النظر تلك، يمكن طرح الملاحظات الآتية:

أولاً، لم تكن التحولات التي ذهب إليها الساروت ذات مصدر فكري أو أيديولوجي، إذ لم يكن حزبياً ولا مثقفاً (وهذا ليس مأخذاً عليه)، إذ إنه لم ينل حقه من التعليم مثل كثر من السوريين المهمشين في الأرياف والأطراف، لذا من الخطأ، ومن الظلم له، اعتبار انخراطه مع هذا الفصيل أو ذاك، نتاجاً لتحول سياسي أو أيديولوجي عنده، مع أن ذلك تم لفترة قصيرة، وعلى رغم أنه حصل بحكم الأمر الواقع، نتيجة سيطرة فصائل معينة في المنطقة التي أصر على البقاء فيها داخل سوريا، بدل مغادرتها، في ما اعتبره ضرورة للبقاء في الأرض، في حين خرج أمثالنا منها.

ويحضرني هنا حديث سابق مع رزان زيتونة، بعدما تعرض مكان إقامتها لتهديد علني في الغوطة (من جيش “الإسلام”)، فدعوتها إلى المغادرة حفاظاً على سلامتها، فكان جوابها العنيد والنبيل: “إذا غادرت، وغادر كل من مثلنا، من سيبقى إذاً في البلد؟”. عموماً، الساروت نفسه تبرأ من تلك الفترة القصيرة في تصريحات علنية، من دون أن ننسى أن ثمة كثراً مثل الساروت يعيشون في تلك المناطق، من المعارضة، أو الناس العاديين، وهم في ذلك يعانون من هيمنة تلك الفصائل، ولا يمكن صبغهم بطابعها، بل ويتمردون ضدها، لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

ثانياً، لا أعتقد أن العسكرة والأسلمة (وهذه غير الإسلام)، تعبران عن تطور وتحول داخلي في ثورة الشعب السوري، إذ إنهما أُدخلتا إليها، في طابعها الأعم والسائد، من الخارج، واحتلتا مشهد الثورة السورية بفعل مداخلات من أطراف خارجية، وبواقع ارتهان بعض من شخصيات المعارضة لأطراف خارجية. طبعاً، لا ينفي ذلك وجود نزعة للعمل المسلح للرد على بطش النظام ولرفض إقحامه الجيش في قمع الشعب، كما تبدت في ظاهرة “الجيش الحر”، وظاهرة الدفاع عن أحياء وقرى ضد الشبيحة وأجهزة الأمن، لكن تلك الظواهر العفوية والطبيعية، لم تتطور إلى حد فرض ذاتها، أو لم يسمح لها بالتطور التدريجي. لذا فإن الفصائل المسلحة التي طغت على الثورة السورية، وفرضت مساراتها العسكرية اللاحقة عليها، نشأت بفعل دعم خارجي، تقصّد استبعاد ظاهرة “الجيش الحر” تحديداً، وتصعيد فصائل ذات طابع أيديولوجي معين. وبالمثل، أيضاً، لا يمكن نفي نزعة “الأسلمة”، لكنها وهي التي اقترنت بالعسكرة، ينطبق عليها الأمر ذاته، مع علمنا أن ظاهرة السلفية الجهادية، التي تحكمت بمشهد الثورة السورية، غريبة عن التدين الشعبي السوري، المعتدل والمرن، بل إنها غريبة عن الإسلام السياسي السوري، بغض النظر عن رأينا به. وكما شهدنا فإن السلفية الجهادية في سوريا نمت فجأة، وصعدت بشكل سريع، حتى على حساب جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعاملت ببرغماتية انتهازية مع هذا الأمر، تحت لافتة “أخوة المنهج”، ما أضر بثورة السوريين، وبإجماعاتهم الوطنية. كما أضر بها، وبصدقيتها، علماً أن النواة الصعبة للسلفية الجهادية السورية في أغلبيتها من غير السوريين. وأختم بالتذكير بتفصيل بسيط، مفاده أن “داعش” و”النصرة” ومن يشبههما، غير محسوبين على الثورة السورية، ولا يحسبون أنفسهم عليها، بل إن معظم قتالهم، استهدف جماعات “الجيش الحر” والفصائل الأخرى، أكثر مما استهدف النظام.

ثالثاً، في شأن هكذا نقاش يجدر التمييز بين تحولات ناجمة عن حراكات داخلية في الثورة السورية، سياسية وايديولوجية وتنظيمية وعسكرية وتفاوضية، وبين تدخلات خارجية ممنهجة، من أطراف متباينة، استطاعت بقوة ثقلها ونفوذها فرض مسارات وخطابات معينة على ثورة السوريين، وأخذها بعيداً من مقاصدها الحقيقية. وتعني الأخيرة إسقاط النظام، وتحقيق توق السوريين إلى الحرية والكرامة والمواطنة والديموقراطية، لا سيما بحكم افتقاد هذه الثورة كياناً سياسياً جمعياً، وافتقادها طبقة سياسية تدير صراعها ضد النظام. هذا مع علمنا أن القوى الخارجية هي التي أضحت، منذ سنوات، تتحكم بالصراع السوري، أي بالطرفين المعنيين، النظام والمعارضة.

رابعاً، الفكرة الأساسية هنا في ما يخص الساروت، أن ما حصل معه حصل مع غيره، في الغوطة ودرعا والقلمون وأرياف حلب وإدلب وحماه، بخاصة أن النظام استطاع تدمير الطابع المديني للثورة، بتدمير بيئاتها الحاضنة، وتشريد سكانها. لذا الأجدى في تحديد رأينا من ظاهرة ما، بسلبياتها أو ايجابياتها، الأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع، والمداخلات التي تحكمه، إذ لا توجد ثورات كاملة، أو نظيفة، أو بحسب قالب معين، فالثورات بمثابة انفجارات عفوية، لا تمكن هندستها، ولا التحكم بمساراتها، فكيف إذا كانت ثورة مستحيلة ويتيمة وبالغة التعقيد وباهظة الثمن، كالثورة السورية؟

أهمية الساروت تكمن في أنه يشبه شعبه وأنه إنسان عادي، صنع أسطورته بعيداً من أي ادعاءات حزبية أو أيديولوجية أو وجاهية، وصنع ملحمته ببقائه في أرضه ثم في استشهاده، عن عمر 27 سنة، بعد استشهاد والده وثلاثة من إخوته. الساروت حارس مرمى منتخب شباب سوريا، الذي بزغ نجمه في بداية الثورة عن عمر 19 سنة، سيبقى في ذاكرة ناسه وقلوبهم، وسيبقى نجماً في السماء، ينير طريق الحرية للسوريين.

درج

من البوعزيزي إلى الساروت/ محمد أحمد بنّيس

بين إضرام الشاب التونسي، محمد البوعزيزي، النار في جسده احتجاجا على مصادرة بلدية سيدي بوزيد عربة الفواكه التي كانت مصدر رزقه، ومقتلِ عبد الباسط الساروت، قبل أيام، في مواجهات مع قوات الجيش السوري في ريف حماة، تسعة أعوام جرت فيها مياه كثيرة تحت جسور السياسة العربية، واشتبكت فيها الأحلام والانتكاسات بشكل غيّر ملامح المنطقة.

وإذا كانت الشُعلة التي أضرمها البوعزيزي، بجسده، قد أضاءت مساحة من الطريق أمام التونسيين لإنجاز ثورتهم المعلومة، قبل أن تنتقل شرارتها إلى محيطها العربي، فإن مقتل الساروت لا يختزل فقط ما آلت إليه الثورة السورية المغدورة، بقدر ما يحيل، كذلك، على مساحةٍ موازيةٍ أخرى، تبدو فيها معظم الثورات العربية في حاجةٍ لإعادة النظر في سيروراتها واستراتيجياتها، بعد أن تكالبت عليها الثورات المضادة، وحرّفت مساراتها نحو الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ليس مقتل منشد الثورة السورية مجرّد خبر عابر في يوميات المأساة السورية بكل تفاصيلها المؤلمة، إنه العنوان الأكثر دلالةً على الإفلاس الأخلاقي والسياسي للنظام السوري الذي لم يكتف باستباحة دماء شعبه وتهجيره، ودكِّ مدنه وقراه، وتدمير اقتصاده، وتغذية الأحقاد الطائفية والمذهبية فيه، وتحويل البلاد إلى حلبة مفتوحة للتقاطبات الإقليمية والدولية، بل أسهم في إحداث حالة من الانسداد السياسي والاجتماعي والنفسي غير المسبوقة. وهو في ذلك يختزل المأزق البنيوي للنخب العربية الحاكمة، وعجزَها عن الاهتداء إلى حلولٍ وسطى تجنّب بلدانها وشعوبها الدمار والخراب والفوضى. ولم يكن عبثا أن يسوِّق هذا النظام، منذ بداية الأحداث في 2011، شعاره ”الأسد أو نحرق البلد” الذي يعكس ثقافةً سياسيةً تنبني على السطوة والخوف والخضوع.

بدأ الربيع العربي مع الشرارة التي أطلقها البوعزيزي في وسط تونس، ثم سرعان ما انتقل إلى ميادين القاهرة وبنغازي وصنعاء والمنامة ودرعا وغيرها. وفي الوقت الذي بدت فيه الطريق سالكة أمام شعوب المنطقة لانتزاع حقوقها المشروعة في إنهاء الاستبداد والفساد وإقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة، سيعرف هذا الربيع منعرجاتٍ دراماتيكية، خرجت بمعظم ثوراته عن طورها السلمي، ودفعت بها في اتجاه الاحتراب الأهلي والفوضى. وتحولت ساحات القتال في سورية وليبيا واليمن إلى مختبراتٍ مفتوحةٍ لتجريب وصفات القوى الإقليمية والدولية في تفكيك البنى المجتمعية، وضرب السلم الأهلي والاجتماعي، وإنهاك القوى المدنية والديمقراطية واستنزافها، ودعم التنظيمات والجماعات الجهادية والمتطرّفة، ودفع هذه الشعوب إلى حافّة اليأس والإحباط.

بهذا المعنى، يصبح الساروت عنوانا صارخا لهذا المسار المأساوي الذي قطعته الثورات العربية طوال الأعوام التسعة الفائتة، وإن كان ذلك، بطبيعة الحال، أكثر دلالةً وتعبيرا في الحالة السورية. وهو المسار الذي بدأ بمسيراتٍ ومظاهراتٍ سلمية حاشدة تطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية، قبل أن تدخل قوى الثورة المضادة في الإقليم على الخط، لتنعرجَ بهذه الثورات بعيدا عن أهدافها التي كانت تتطلع إلى تحقيقها، مُفسحةً المجال أمام التطرّف الأصولي الأعمى، ليُعمِل فيها إجهاضا وإفسادا، ويَحُول دون تحولها إلى مشاريع جادّة للتحول الديمقراطي. وقد كان الحصاد مأساويا، سيما في غياب تنظيمات حزبية ومدنية قادرة على تدبير تداعيات هذه اللحظة التاريخية المفصلية. ومرة أخرى كان ذلك أفدح في الحالة السورية بسبب عجز المعارضة، بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية، عن النزول إلى الأرض والالتحام بيوميات الثورة ودينامياتها، وتخفيف معاناة السوريين، واحتضانِ عبد الباسط الساروت وأمثاله من شباب سورية الذين تقطعت بهم سبلُ الثورة، ووجدوا أنفسهم وحيدين بلا خيارات سياسية وميدانية، غير الالتحاق بالتنظيمات والجماعات المسلحة المختلفة.

يرمز سقوط الساروت، أو بالأحرى استشهاده، إلى سقوط نظام الأسد والمعارضةِ والجماعات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية التي خطفت من الشعب السوري ثورته، وأحالتها إلى مقتلة مفتوحة. وقد يكون في تزامن موته مع وصول الحراك الشعبي في السودان والجزائر إلى ذروته ما يوحي بأن نجاح الموجة الثانية للربيع العربي رهينٌ بمدى قدرتها على الاستفادة من أخطاء الموجة الأولى التي فجر شرارتها محمد البوعزيزي قبل تسعة أعوام.

العربي الجديد

عبد الباسط الساروت.. فارس من هذا الزمن/ محمد حجيري

حارس الثورة وبلبلها

قليلة الأسماء التي تشارك في الثورات او الاحتجاجات وتبقى على “مثاليتها” أو أيقونتها، فمسار الأحداث والوقائع، كثيراً ما يقلب صور الأشخاص وتموضعهم ويبدل في نظرة إلناس اليهم، أو يجعلهم الزمن في غياهب النسيان، أو يدخلهم في بوابة “الخلود” ووهمه.

وفي الثورة السورية، بقى الطفل حمزة الخطيب أيقونة، وكذلك المغني ابراهيم القاشوش، والسينمائي باسل شحادة، والمغيبة رزان زيتونة ورفاقها، والأب باولو، والناشطين الإعلاميَين رائد الفارس وحمود جنيد في كفرنبل، والآن عبد الباسط الساروت، وهو الشخصية المحبوبة والمثيرة للجدل التي صنفت في خانة “البطل الشعبي”… يعرّف شوقي ضيف، البطولة، بأنها في اللغة الغلبة على الأقران، وهي غلبة يرتفع بها البطل عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعاً يملأ نفوسهم له إجلالاً وإكباراً، وهذا التعبير أخذ حيزاً في التعليقات على مقتل الساروت في ساحة المواجهة مع نظام الاسد.

يقول مالك الداغستاني وهو من المقربين من الساروت: “لم يكن تحوّل الساروت إلى بطلٍ شعبيٍّ أو أسطورةٍ من نتاجات المخيلة الشعبية التي تضفي على أبطالها صفاتٍ خارقةً فوق بشريةٍ غير موجودةٍ فيهم أصلاً. لم يقسر اسم الساروت المخيلةَ الشعبية السورية على ابتكار الحكايا المتخيلة عنه. لكنه، وببساطةٍ غير متوقعةٍ من شابٍّ في عمره، قدَّم من صفاته وسلوكه للأسطورة كلّ عناصرها لتتكامل بصفتها أسطورة. ظهر الساروت بوجهه المكشوف حين كانت الأكثرية تخفي هوياتها. تواجد في كلّ الأماكن الخطرة التي لم يتخيل أحدٌ يومها ظهوره فيها. غنّى في بابا عمرو حين كان الحيّ محاصراً. دخل إلى حمص المحاصرة حين كان الآخرون يفكرون ويبحثون عن طريقةٍ لمغادرتها. وفي حصار المدينة أكل كغيره أوراق الشجر والزيتون المرّ. وعندما غادرها راح يعمل وأصدقاءه بقطاف الزيتون كي يؤمّنوا كفاف يومهم. وكان، في كلّ لحظةٍ في الثورة وحتى اليوم، يجاور الموت ولا يهابه. بل، وفي الكثير من المواقف، كان يتجرّأ عليه ويتحارَشُه بشجاعةٍ غير مألوفة”.

ويقول الشاعر إسلام أبو شكير “يمثل الساروت نموذجاً خاصّاً قد يكون الأصدق بين جميع النماذج التي عرفتها الثورة السورية.. نموذج الشابّ البسيط الذي انخرط في الثورة بدافع من إحساسه الفطري والطبيعي بحقه في ان يعيش بكرامة، وحسب.. لا يملك رؤية، ولا نظرية.. لا يعمل وفق حسابات الساسة والمؤدلجين واصحاب المشاريع.. يصبح جزءاً منهم أحياناً، ولكن لأن الخيارات امامه معدومة، ثم إنها جريمة هؤلاء لا جريمته هو.. الساروت هو نفسه البطل الشعبي الذي فتن ارواحنا عبر التاريخ بشبابه وفتوته ونبله وغيريته، والأهم بمنبته الذي ينتمي إليه معظمنا”.

البطولة الشعبية نجدها جلية في سيرة الساروت، بل هو يمتلك اكثر من بطولة واحدة، ولد العام 1992 من عائلة هاجرت من الجولان واستقرت في حي البياضة بمدينة حمص، كان يُعد ثاني أفضل حارس مرمى في قارة آسيا، وحارس المرمى الأساسي في منتخب سوريا للشباب وحارس نادي الكرامة. كان طريقه ممهدًا ليكون حارس المنتخب الأول والاحتراف في نادي أوروبي، لكنه قرر التخلي عن مجد الكرة في مقابل الوقوف في مواجهة جيش الاسد دفاعاً عن مدينته وحيّه، وعدا عن كونه رياضيا محترفاً، أعاد اكتشاف موهبة اخرى لديه خلال مشاركته في التظاهرات والاحتجاجات الاسبوعية وهي الهتاف تأليف الأغاني وغنائها. ويمكن لمس هذه الموهبة عن الاستماع لأنشودة “جنة جنة جنة يا وطنّا” بصوته، فلقب بـ”بلبل الثورة ومنشدها” عدا عن لقبه حارس الثورة. حين برز اسمه وأصبح السوريون وغير السوريين يرددون هتافاته وأناشيده، وقبل أن يعلنه النظام السوري كمطلوب ومطارد، سارع الاتحاد الرياضي العام في سورية إلى فصله ومنعه من اللعب مدى الحياة، وكان تعليقه الساخر على ذلك: “ضحينا بحياتنا والناس تموت وهم يسألون عن الاتحاد الرياضي… هل يضمنون أنفسهم واتحادهم الرياضي؟”.

وفي مطلع تموز (يوليو) 2011، اتهم النظام الساروت بإنشاء إمارة سلفية في حمص بدعم من خليجيين. لم يستطع الساروت في البداية أن يلتقي بوسائل إعلامية ليوضح الأمر ويدافع عن نفسه، فأصدر بياناً في فيديو نشره في موقع “شام” في “فايسبوك” نفى فيه هذا الإتهام. في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011 تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة وأصيب في ساقه بطلقات عديدة، وظهر في تسجيل وهو يعاود الذهاب إلى المظاهرة وساقه لم تتعاف بعد. وعلى أنغام فيروز في فيلم وثائقي لقناة “أورينت”، تهتف الجموع “سلامات عبد الباسط سلامات” وهو محمول مرة أخرى على الأكتاف لقيادة المظاهرة، والأرجح أن النظام الأسدي كان يخاف المنشدين أكثر من الرصاص، فهو اقتلع حنجرة ابراهيم القاشوش، ولم يتردد في رصد مكافأة مقدارها مليوني ليرة سورية لمن يساعد في القبض على الساروت، وحاول اغتياله اكثر من مرة… وبالتوازي مع محاولات النظام لجم صوت الساروت المدوي، كان النظام يبيد المواطنين بدءاً من مجزرة الخالدية في فبراير/ شباط 2012 والتي أسفرت عن أكثر من 300 قتيل وحملة بابا عمرو وغيرها. كان لا بد حمل السلاح للمواجهة والدفاع عن النفس، مع التذكير بأن النظام الأسدي، كان هدفه منذ البداية عسكرة الثورة ولاحقاً أسلمتها.

لم يكن الساروت قبل الثورة السورية جندياً أو مقاتلاً، لكن الواقع يغير مسار الامور، يجعل عاشق كرة القدم من حملة البندقية، فالشاب الذي كان حارس مرمى سرعان ما أسس كتيبة “شهداء البياضة” مع إخوانه من الحي نفسه لحماية المدينة. وخلال المواجهات قتل ثلاثة من أخواله، وأربعة من إخوته: وليد الذي قتل في الخالدية العام 2011، محمد الذي قتل أوائل العام 2013، وأحمد وعبدالله اللذان قتلا في 9 كانون الثاني 2014 في حادثة المطاحن. فقد حاول الساروت مع كتيبته فك حصار حمص من الداخل وعبروا إلى منطقة المطاحن التي كانت تسيطر عليها قوات النظام ليجلبوا الطحين للمحاصرين، وقتل أكثر من 40 فرداً منهم، من بينهم إخوته.

هكذا بدأ الساروت يقاتل بالكلمة والرصاص والمعنى، يوم خروجه من حمص المحاصرة في الثامن من أيار (مايو) 2014 قال الساروت: “إذا بقينا نتبع الأتباع والأنصار والكتائب والأسماء والمسميات والجبهة والدولة مطولين كتير”. وبعد خروجه مع بقية المقاتلين من مدينة حمص إلى ريفها، وفق اتفاق فك الحصار الذي وقع بين المقاتلين والنظام السوري، تواردت أنباء عن بيعته لـ”داعش”، وقد نشر فيديو على مواقع التوصل الإجتماعي قال فيه: “نحن كتيبة شهداء البياضة لا ننتمي لأي فصيل ولا ننتمي لأي مجلس ولا ننتمي للإئتلاف ولا ننتمي لأي تنظيم ولا ننتمي لأحد. هدف هذا التشكيل مقاتلة النظام حتى آخر قطرة دم”. وصعد نجمه وبات موضع اهتمام التعليقات وحتى المخرجين، صور المخرج طلال ديركي فليما عنه بعنوان “العودة إلى حمص” عالج تطور الأزمة التي بدأت باحتجاجات سلمية مناهضة للنظام منتصف شهر مارس/ آذار 2011، التي تحولت بعد أشهر إلى نزاع دامٍ أودى بحياة مئات الآلاف من المواطنين. استعمل المخرج الأسلوب الروائي ليوثق قصة الساروت الرياضي الثوري الذي تخلى عن الحراك السلمي وحمل السلاح، كالآلاف غيره ضد الجيش السوري. (كما يعرض الفيلم شخصية أخرى وهو الطالب الجامعي الساخر أسامة الهبالي).

ولم يكن الساروت هدفاً للنظام فحسب، في الثالث من تشرين الثاني 2015، هاجمت “جبهة النصرة” مجموعة من عناصر الساروت بهدف اعتقالهم، فرفضوا تسليم أنفسهم واندلعت على أثر ذلك اشتباكات تطورت إلى هجوم الجبهة وفصائل أخرى على مقرات “كتيبة شهداء البياضة” ومقتل وأسر عدد من أفرادها. واستطاع الساروت الهرب إلى أرياف حمص والنجاة مع من تبقى حياً من أفراد كتيبته. في العام 2016 شارك الساروت في تظاهرات انطلقت في محافظة إدلب السورية، وطالب بتوحيد فصائل المعارضة السورية المسلحة، وكان من المنددين بتهجير النظام السوري للمدنيين من مدينة حلب. في العام 2017 اعتقلت “هيئة تحرير الشام” الساروت ثم اخلت سبيله، على خلفية قضايا تتعلق باقتتال سابق. العام 2018 ظهر الساروت، في تسجيل مصور، خلال معارك المعارضة جنوبي إدلب. وسرعان ما انضم فصيله إلى فصيل “جيش العزة”. وكان أصيب في يده وتعرض لمحاولة اغتيال في شباط الماضي اثناء تواجده في معرة النعمان. بمعنى آخر كان الساروت على علاقة تراجيدية مع الموت، بين اكثر من اصابة، وأكثر من محاولة اغتيال، واكثر من حصار، ومن عائلة أبيدت، ومن مدينة ازيلت معظم معالمها، ومن مجتمع هجر بغالبيته.

وبعد كرة القدم والهتاف والأناشيد والحصارات ومحاولات الاغتيال، قتل بلبل الثورة في معارك شمال سوريا. كتب عدي الزعبي “حتى نارك جنة”، لطالما ردد عبد الباسط هذه الجملة، حتى ارتبطت به، كأن البلد بأكملها جحيم الآخرة، جحيم لم يتركه الشاب النجم الأيقونة، بعدما تركه ملايين السوريين، بحثاً عن حياة آمنة”. وكتب مالك الداغستاني أيضاً “فرِح باسط(عبد الباسط الساروت) بصدور أغنيته الجديدة، وطلب من صديقه فراس الرحيم كاتب الكلمات كتابة قصيدة جديدة. اليوم أخبرني فراس أنه أنهى فعلاً كتابة القصيدة، واليوم أخبرتنا السماء أن الساروت قد مضى إليها.(…) حين اتفقنا على تسجيل الأغنية. رفض أن يغادر الجبهة وتم تسجيلها بواسطة الموبايل في الخندق”.

باختصار، تظاهر الساروت وأنشد وقاتل وأصيب وكان آخر المغادرين من حمص، لم يلجأ للسكن في الفنادق، ولم يختر الهجرة الى أوروبا، ولم يصبح مليونيراً، برغم المصاب الذي حل بإخوته وعائلته، بقي في ساحات القتال منشدا وحاملاً البندقية في آن معاً، وهذا مشهد نادر..

المدن

مات الساروت.. يلعن روحك يا حافظ/ يوسف بزي

سيبقى فيلم “العودة إلى حمص” لـ(طلال ديركي) مرجعاً تاريخياً، ووثيقة فنية بصرية عن الثورة السورية، في حمص تحديداً.

كرس ديركي فيلمه لملاحقة الشخصية الثورية عبد الباسط الساروت، حارس مرمى نادي الكرامة ومنتخب سوريا للشباب، الذي سيحمل لقبيّ “حارس الثورة السورية” و”منشد الثورة”. وعلى امتداد ساعة ونصف نشاهد الساروت متولياً ابتكار الهتافات والأهازيج والردّيات في التظاهرات الليلية بالساحات الداخلية لأحياء حمص. وفي النهار، نراه منهمكاً في أعمال الإغاثة، وتنظيم الأنشطة المدنية السلمية، وإدارة عمليات الإعلام وبث الصور والفيديوات الميدانية، بل وأيضاً في ملاعبة الأطفال الذين باتوا يطاردونه بشغف أينما رأوه، في حركة لا تهدأ حتى الفجر.. إلى أن نرى الساروت وقد بات وجهه حاملاً علامات ندرة النوم والإنهاك البدني.

لاعب كرة القدم هذا، لصيق الحياة الشعبية في حمص وربيبها، هو صوتها العفوي ولهجتها. وهو لا يجهد ولا يكترث لـ”تبرير” الثورة، كما لو أنها بديهة لا معنى للسؤال فيها. وبالبداهة نفسها انتخبته حمص عفوياً وتلقائياً صورة لها وحنجرتها ورأس تظاهراتها وتجمعاتها. وعلى النحو نفسه كانت كلماته وشعاراته تأتي عفو الخاطر والسليقة وكأنها في الوقت نفسه طالعة من دواخل ومخيلة وأفئدة السكان، أهلاً وشباناً وشابات جميعهم، وتخاطب فيهم وتقول ما يعتمل دخيلتهم وأفكارهم.

هناك مشهد في “العودة إلى حمص” نرى الساروت يجتاز الجموع من مؤخرة التظاهرة إلى مقدمتها عالياً عن الجمهور بكامل قامته المستقيمة، كما لو أنه مرفوع في الهواء سحراً ومعجزة، طالما أنه لا يعتلي الأكتاف ولا تحمله الأيدي. وهو ما أن يمسك الميكروفون حتى يصيبه تحول فيزيولوجي ينقلب فيه جسده النحيل إلى “قامة” طويلة ممتلئة بالعزم، فيما صوته الشجي والمبحوح يكتسب قوة اللوعة والشجن القديم الذي لا بد أنه طالع من عتق المدينة ووجدانها. يكتسب الساروت لحظة قيادته للتظاهرة تحولاً كوريغرافياً لجسمه، كأن تمتد يده في الهواء وتلوح أبعد من مداها الحقيقي. الإيقاع الذي يحرك به أجسام الآلاف الذي تجمهروا في حلقات القفز والرقص الدائري، استجابة لكل “ردّية” يطلقها، خصوصاً عندما تتحول عبارة “يلعن روحك يا حافظ” إلى أغنية مرحة وراقصة.

“اسمع اسمع يا قناص.. هيدي الرقبة وهيدا الراس” هو أول شعار ابتكره، حسب قوله في الفيلم. ثم إنه راح يؤلف مع كل حدث يومي موّالاً، كما لو أنه بهذه الطريقة “يدون” للذاكرة الشفهية الحقائق اليومية والوقائع والأحداث، تدويناً حياً وشعبياً غير قابل للمحو ولا للنسيان، تماماً كما كانت الملاحم الشعبية تؤَّلف وتشاع.

في واحدة من ردياته، تنقلب الحماسة إلى شجن حزين ومكسور، وإلى قهر فاجع: “مالو بشار يقتل شعبه عشان كرسي؟ حرام عليك، حرام عليك”. وحين يرددها الجمهور بنبرة أليمة، نشعر بالفظاعة التي تهددهم، كما لو أيقنوا أن “قتل الشعب” سيتعاظم إلى إبادة.

عندما راح يصرخ مع أهل حمص “برهان غليون مانك سمعان؟ الشعب بدو حظر طيران”، بات الساروت بنظر السوريين يعبّر عن مطالبهم السياسية المباشرة، كاتباً بيانهم اليومي، مسطراً المواقف والأهداف والتحولات المتسارعة ميدانياً وسياسياً وإعلامياً، متقدماً على هيئات “المعارضة” في الخارج وهادياً لها. وهذه هي لحظة التحول عند الساروت، بوصفه بات قائد الثورة في حمص. في العام 2011، كان عبد الباسط الساروت يبلغ سن 19 عاماً فقط.

في أواخر العام الأول للثورة، سيتحول النشطاء السلميين وشبان التظاهرات، مع وصول الدبابات والألوية العسكرية وبداية القصف المدفعي العشوائي، واقتحامات الفرق الخاصة للأحياء، وتولي أجهزة المخابرات عمليات الاعتقال فالتعذيب والموت والإعدامات الميدانية.. سيتحولون إلى مجموعات دفاع محلية، في الوقت الذي وضع النظام اسم الساروت على رأس لائحة المطلوبين وقام بقتل أخيه الأكبر، وليد، وعدد من أفراد أسرته وتدمير منزل العائلة، وبدء عزل أحياء الخالدية وباب عمرو والبياضة ومحاصرة باقي الأحياء. لقد فرض النظامُ الحربَ: إما الاستسلام ودفن الثورة كلياً وإما القتال والتمرد.

هنا، سيرتقي الساروت إلى مرتبة أعلى من قائد التظاهرات ومنشدها الأبرع. سنراه مقاتلاً بالغ الشجاعة والتهور والإقدام. ما سيمنح اسمه بعداً أسطورياً إضافياً. صار “بطلاً” واقعياً وفي الفيلم أيضاً. هذا لا يحدث في العالم الحقيقي إلا نادراً: أن البطل لا يمثل. والبطولة فائقة واقعياً إلى درجة أنها “سينمائية”. وستوثق كاميرا طلال ديركي على نحو صادم ومدهش هذه الشجاعة الاستثنائية لعبد الباسط، الذي أصيب مرات عدة، ليعود إلى القتال مجدداً، حتى قبل أن تبرأ جروحه.

لقد بدا واضحاً أن مصير حمص أضحى من مصير الساروت. ولأن المدينة في مطلع العام 2012 حملت لقب “عاصمة الثورة”، ستكتسب حياة الساروت وأفعاله قوة رمزية ملهمة وبالغة الخطورة، خصوصاً مع “التدخل” المتعدد الجهات، المانح مالاً ومساعدات وسلاحاً للمجموعات الثورية. زمن العفوية انتهى وفق متطلبات الحرب، المتسربة إليها الفوضى الميدانية والتخبط السياسي، مقابل آلة النظام العسكرية التي تنتهج أقصى درجات الوحشية، خصوصاً بتعمد قنص الأطفال وخطف النساء والاعتداء عليهن، وتشديد الحصار الغذائي وحملة التدمير العنيف.

سقوط حمص وخروج الساروت منها، كان علامة على المنعطف الذي أخذته الحرب والثورة: منعطف الحرب الشاملة وحملة الإبادة والتهجير. استعاد النظام نموذج “حماة 1982” ليعممه على سوريا كلها. ونجاة الساروت كانت انتصاراً معنوياً. بل إن خروجه الأول وعودته في المعركة الأخيرة، قبل الخروج النهائي، أوحى أن “انتصار” النظام مستحيل، وإن أكد أن مآلات الثورة صارت أكثر سوداوية وتشاؤماً.

الشجاعة المطلقة والانغماس بالتضحية وسخاء الافتداء الذي ميّز مئات الآلاف من السوريين في ثورتهم، بل هذا العناد حتى الموت في المواجهة، سيضفي على الأحداث السورية طابعاً تراجيدياً مروعاً، طابع النكبة التاريخية. وكأن ما أصاب الثورة، إنما يزيد العالم وحشة وقسوة.

انتقل الساروت من براءة اللعب وبهجة الملاعب إلى رومانسية التظاهرات والهتافات، ومن كرنفالية الساحات وحلقاتها الراقصة إلى حماسة الإغاثة والتصوير والتواصل الإعلامي.. ومنها إلى شجاعة التمرد المسلح وفروسية الدفاع عن الناس المظلومين، وصولاً إلى الانخراط المحترف بالحرب والتحول الصعب نحو يأس التطرف في مسار القسوة وفائض الموت وشراسة العدو، ثم الانتباه والتراجع عن بؤس الخيار التكفيري، والعودة مرة أخرى إلى حضن المعارضة المسلحة..

طوال ثماني سنوات، سيبقى الساروت مقاتلاً مندفعا، بخيار البقاء في سوريا وفي الجبهات الأمامية. خيار “إما النصر أو الموت”. أما نحن الذين لا نحبذ نفي الضعف الإنساني ولا نصدق روايات الأبطال الخارقين، فإننا نعجز عن إنكار تحقق “البطولة” بمعناها الملحمي والروائي والسينمائي مع هذا الشاب الحمصي وروحه التي تحرس الحلم السوري.

بموته لا بد من ترداد أعمق آهة سورية: يلعن روحك يا حافظ.

تلفزيون سوريا

الساروت وهجاء المثقفين/ دلال البزري

رثاء عبد الباسط الساروت عَبَرته نعرةٌ تنال من الثقافة والمثقفين. من مقارنته السلبية الضدية بـ”المثَقَفَتية”، إلى تِرداد صفاته الحميدة، من نوع “بساطته”، “عفويته الأخّاذة”، انعدام علاقته بالعلم والثقافة. ثم مع قليلٍ من التمويه، رفعه عالياً بصفته “صانعاً للقيم”، من دون الحاجة إلى “معرفةٍ واسعة”، أو “علم كبير” أو “تعليم”، أو لـ”النظريات الفلسفية والعلمية والأخلاقية”. ومكْمن حريته الأساسي أنه لم يكن “مثلنا” (أي مثل أمثال المثقف الراثي)، إنما كان “حرّاً من صراع الأفكار العقيمة”، و”نظريات الكتب”. طبعاً لم يكن الحزن على الشهيد ينطوي كله على عباراتٍ أو جملٍ من ذاك القبيل. ولكن أيضا لم تخل مقالاتٌ وبوستات شبكية عديدة من هذه النعرة. نعرة وجدت سبيلها إلى الذيوع بصراحة، أو بأقل منها.

وإذا ما قارنتَ بين رثاء الساروت ورثاء سوري آخر معروف، يتبيّن لكَ الفرق. الفيلسوف الطيب تيزيني، الحمصي، أيضا، مثل الساروت، رحلَ قبله بأقل من شهر .. كيف كان عزاؤهما؟ سَيْلا جارفاً من الحزن على الساروت، ورفعه بسرعة قياسية إلى مرتبة الأيقونة. سبقه شحوب توديع تيزيني، والاختلاف على نصيبه من الحزن على رحيله؛ بل رافقته رسالة صديقه وزميله يوم وفاته، والتي لا تشبه الرثاء، إنما هي إلى الهجاء أقرب، حيث كتبَ: “لم أُعجب بأية صفة من صفاته (أي تيزيني)، ولم أرض عن أي سلوكٍ من سلوكاته، ولم أستحسن أياً من مؤلفاته”. وذلك بعد مقدمة يؤكّد فيها أنه يعرفه منذ العام 1970، وانه زامَله وعرفه في حياته العامة والخاصة وقرأ جلّ ما كتبه.. إلخ.

المهم في الموضوع أن العزاءين، الأول والثاني، يوحيان إليك أن ثمّة مناخا معاديا للمثقفين، لم تصنعه دوائر قرار، ولا ساهمت به أقلامٌ “مأجورة”، ولا انخرط في ثنياته أفراد “غير مثقفين”. بالعكس، كلام الاثنين صدر عن مثقفين، معروفين وغير معروفين. ولكنهم أفرادٌ يتعاطون بالثقافة أو يهتمون بها، على درجات متفاوِتة ومتقارِبة في آن.

خلف هذا التمييز، هل يقف طول عمر تيزيني (85 سنة)، وصغر عمر الساروت (27سنة)، حين رحيلهما؟ إذ نأسف على الشباب، ونستكثر على طويلي العمر سنواتهم، والذين ماتوا ميتة ربهم، في فراش المرض الأخير، لا على الجبهات؟ فيكون الحزن عليهم تصنيفياً، عازلاً هذا، ومنصِّبا ذاك؟ أم أن الموضوع هو أن الساروت حمل السلاح، وتيزيني لم يحمله؟ والاثنان بقيا في “الداخل”، واحد يواجه بالسلاح، والثاني يعجز عنه؟ لكبر عمره أو لخياراته الأخرى؟

أحدهم أخذَ على تيزيني “بقاءه في الداخل”، ولهذا لن يحزن عليه. على أساس أن الباقين في الداخل كلهم موالون للنظام. ولا قيمة من بينهم إلا لمن يحمل السلاح بوجهه. وقد تكون هذه الفكرة مسنودة بشعوبيةٍ متثاقِلَة، أساسها طَبقي، ترى في الساروت ابن العشوائيات، وفي تيزيني ابن الصالونات؟

حب السلاح وكراهية الثقافة. لا يمكن إنكار أن الذين تحمّسوا بشدة لرثاء الساروت هم من الصف الذي يؤيد حمل السلاح ضد النظام. وفي هذه الحالة، السؤال الساذج هو: إذا كنتم، كمثقفين، تكرهون المثقفين، وتمدحون الساروت كل هذا المديح لأنه، من بين أسباب أخرى لكراهيتكم هذه، حمله السلاح ضد النظام بعدما اضطر إلى ذلك، واستمراره به حتى الموت.. فلماذا لا تلتحقون بالميدان، وتتجاوبون مع الأيقونة التي رفعتم إلى مصافّ القديسين، وتحملون بدوركم السلاح انسجاما مع أنفسكم، ومع ما تقولون وتكتبون؟ هذا ليس تحدّيا، إنما دعوة إلى الانسجام مع النفس، وإلا فسوف يترسّخ في الأذهان تقسيم العمل في الثورة السورية؛ من جهة، بين الذي يحمل السلاح، وهو غير مثقفٍ، شعبي، فقير، ولكنه محبوبٌ من المثقفين. ومن جهة أخرى، بين هذا وبين الذي لا يحمل السلاح، ولكنه يمتدح حامليه، ويساهم بتحويلهم إلى أيقوناتٍ، ويكون عادة من المثقفين الذين أتيحت لهم فرص التفكير والكتابة؟

يمكن تفهّم سياقات وظروف كثيرة حالت دون التماهي العملي مع الساروت، والمشي على خطاه. ولكن يبقى سؤال، تطرحه تلك المرثيات: لماذا يكره المثقفون المثقفين؟ وهنا أقصد مثقفي المعارضة لنظام بشار. لأنهم هم الغالبون. إذ تكاد لا تجد مثقفين موالين لهذا النظام.

لماذا إذن؟ هل هي من طبائع المثقفين، شديدة الفردية والنرجسية، أنهم لا يروْن غير أنفسهم؟ غير مستعدّين للاعتراف بأي مثقفٍ آخر؟ دائماً يتكلمون عن المثقفين، غالباً كأنهم “مزعومون”. يرذلونهم بلا هوادة. أو يتجاهلونهم. الفيلسوف الذي هجا تيزيني، يوم رحيله، لم يكن يعبِّر عن انعدام لياقته الإنسانية وحسب. إنما عن سلوكٍ متجذِّر وسط المثقفين. كراهية بعضهم بعضا، أو تجاهل بعضهم بعضا في أفضل حالات الدماثة والتهذيب.

حسناً. ربما لا يكون المثقف على هذه الدرجة من النرجسية، خصوصاً إذا لم يكن “نجما”، ومشهوراً. إنما كراهيته المثقفين والثقافة قد تكون عائدة إلى هامشية المثقف نفسه، فكل أكاليل الغار على جبينه لا تقدّم ولا تؤخِّر بشيء في مسار الحدث، أو التغيير. وهذه نقيصةٌ ملموسة، يتحسَّر عليها المثقف، ويدور حولها، بصيغ موارِبة أحيانا. و”يتذكّر” الزمن “الجميل”، أو “العصر الذهبي”؛ ويجترّ أوهام الأدوار التي لعبها المثقف في الأزمنة الغابرة. مع أنه، مع تدقيقٍ قليل، تجد أن هذا “الدور” للمثقف كان مجرّد واجهة ووجاهة؛ تلاعب به السياسيون، الثوريون خصوصاً، فأعطوا للمثقف الحظوة والطلّة البهية وامتيازاتٍ.. إلخ، في مقابل تنظير المثقف لسلطتهم، المعارِضة. أي كانوا مثل “وعاظ السلاطين” الذين كتب عنهم العراقي علي الوردي. مع فرق أنهم، في حالتنا، كانوا مدنيين، لا شيوخا ولا مفْتين، وسلاطينهم مرفوعين على عروش المعارضة.

الدور، الوظيفة، إلى ما هنالك من وصفٍ للأفعال التي تنتظر المثقف. يدور حولها كاتباً منظِّراً مستشهداً، ولكنه لا يدخل في صلبها. لماذا؟ لأن أفكاره ليست مجرَّبة في التغيير، لأنه لا تُتاح له سياقاتٌ ممكنة للتغيير الذي تنشده كتاباته. بل: هل هذه الكتابات منذورةٌ للتغيير؟ أم إن هدف الكتابة تبدَّل، بدوره، أو تعدَّل؟ المثقفون يكرهون المثقفين، لأنهم، في الحقيقة، لا يتأملون من كتاباتهم إلا الحساب والمحاسبة، فوق أنها، أي الكتابة، تبْخل عليهم بكل شيء، ما عدا نعمة “الاعتراف” العزيزة التي لا تهبط إلا على المحظوظين من بينهم، فمن أين لهم ساعتئذ أن لا يكرهوا أنفسهم، ولا يكرهوا بعضهم؟

العربي الجديد

سيرة الساروت.. سيرة الثورة/ خضر الآغا

أن تقترن سيرة ثورة بسيرة شخص فذلك لا يكون إلا عندما يريد التاريخ أن يبالغ بإضفاء تراجيديا من نوع خاص على تلك الثورة كما على ذلك الشخص معًا. في تاريخ الأحداث الكبرى الثورية والتحررية يظهر شخص ما، أو يتم تصنيعه، ليبدو قائدًا للحدث ومحركًا له، لكن ذلك بدا، غالبًا، على أنه نوع من صناعة سجل أو توسيع سجل يقرر أو يحفظ أثر الفرد في التاريخ.

الأشخاص المحفوظون في ذلك السجل هم قادة، ومثقفون، وأصحاب مشاريع، ونبويون، وأصحاب كاريزما، ومتفوقون… وما من وسيلة للتحقق من صحة هذه الإضفاءات السحرية على أولئك الأشخاص، إذ إن الشعوب، خاصة في أوقات الشدة، تحتاج للعودة إلى ذلك السجل وتصديقه والإعجاب به. هكذا تبدو مسيرة الأحداث الكبرى الانعطافية في التاريخ، لكنها في هذه الحالة هي مجرد أحداث انعطافية تاريخية قد تكون عظيمة ودفعت الشعوب لأجلها أثمانًا باهظة، لكنها -على نحو ما- خالية من التراجيديا. التراجيديا تنطوي على انعطافات حادة، أحيانًا تبدو مؤلمة وأحيانًا مفرحة، وعلى هزائم وخيبات أمل وبكاء ونشيج وإصرار وتراجع وفقدان أمل وبدء جديد وهكذا… في دوامة ثقيلة الوطء لا يعيشها سوى الناس الذين لم يعد لديهم سوى مواجهة الموت والإبادة بكافة السبل والأشكال، الناس الذين لم يعد أمامهم سوى طريق واحدة هي الدفاع حتى النهاية عن أمهاتهم وآبائهم وأطفالهم وزوجاتهم وحبيباتهم وجيرانهم وأصدقائهم، فإما أن يدافعوا أو يموتوا جميعًا. التراجيديا تتكثف عندما يعرف هؤلاء الناس أنهم سيموتون هم ومن يدافعون عنهم على نحو شبه مؤكد، أو مؤكد! ولكن لا خيار آخر. إلى هذه التراجيديا العاصفة ينتمي عبد الباسط الساروت.

مع مجموعة صغيرة من الرجال خرج يوسف العظمة ليدافع عن سوريا بمواجهة الجبروت الفرنسي وأبهة السلاح والجيش والتنظيم، وكان عارفًا أنه سيُقتل، لكنه كان عارفًا، أيضًا، أنه يؤسس لقيمة كبرى لدى السوريين، وأنه يُعلي من شأن الكرامة السورية. وقد قتل العظمة وترك كرامة السوريين محفوظة وعالية.

وبعد ذلك بزمن طويل اعتدى الأسد على كرامة السوريين، وبعد ذلك بزمن طويل أيضًا ثار السوريون لأجل كرامتهم لتبدأ ملحمة تراجيدية تعد واحدة من أقسى، إن لم تكن أقسى التراجيديات التي عرفها الناس في عصرهم الحديث. وظهر عبد الباسط الساروت ابن الـ 19 عامًا كأحد شخوص هذه الملحمة التي ستبدو في زمن ما وكأنها مكتوبة في زمن هوميروس والأزمان الملحمية.

سيرة الثورة وسيرة الساروت هي سيرة الإرغام. فحين لم يكن للسوريين خيار آخر لاسترجاع حقوقهم، واسترداد كرامتهم التي أهدرها نظام الأسد الهمجي، وحين تسكّرت كافة الأبواب والطرق والنوافذ والمسالك أمامهم لجؤوا إلى العلاج الأخير: الكيّ. الثورة هي الكيّ الذي يتم اللجوء إليه كآخر العلاجات. وعندما رأى الساروت أن النظام يواجه السوريين بالقتل تخلى عن طموحه في أن يكون رياضيًا متفوقًا كحارس لنادي الكرامة بحمص وحارس لمنتخب الشباب السوري، وانضم لثورة الكرامة: قائدًا للمظاهرات في حمص، ومحركًا لها، ومغنيها. قال إنه خرج مع الناس بداية لأجل درعا كنوع من “الشهامة والنخوة”. وأصيب مرارًا إصابات قاتلة، لكنه نجا كشخوص الملاحم. وعندما حوصرت مدن سورية كثيرة، وتدمرت مدن أخرى، ولجأ الناس للسلاح إرغاميًا في البدء، حمل الساروت السلاح وأسس كتيبة “شهداء البياضة” التي أكد أنها لا تنتمي لأي تنظيم ولا لجسم عسكري أو سياسي، وكان هدفه فك الحصار عن حمص، وإدخال الطحين لأهلها المحاصرين الجائعين. وفي الوقت ذاته فعلت الثورة الشيء نفسه: حملت السلاح للدفاع عن الناس وفك الحصار عن المدن: خطان متوازيان ومتلاقيان ومتشابكان ومتوحدان بالوقت ذاته. بعد سنة ونصف السنة من حصار حمص خرج 62 مقاتلًا لفك الحصار ومهاجمة مبنى المطاحن لإحضار الطحين إلى 800 عائلة محاصرة و3000 نسمة، إلا أن النظام استطاع كشف العملية وتدمير النفق الذي تسلل منه المقاتلون واستشهدوا جميعهم في تلك المعركة الإنسانية التي سميت “معركة الطحين”. وفي غمرة سيطرة النظام على المناطق التي خرجت عن سيطرته أُبعد الساروت إلى الريف الشمالي لحمص. وانطلاقًا من هنا سيبدأ خط آخر في هذه التراجيديا الحزينة لكنها شاهقة الإرادة. مسيرة يأس وتغلٌّب عليه/ يأس وتغلُّب عليه بلا هوادة.

بعد الخروج من حمص نوى الساروت الالتحاق بداعش لأنها كما قال: “دولة” وإنها “تقاتل”، ربما يقصد أنها منظمة وتقاتل باتفاق وخطط مركزية. ثم أكّد أنه لم يكن يعرف هذا التنظيم بشكل جيد نتيجة لحصاره الطويل في حمص، لكنه عندما عرف أنها “تقتل الناس ومن كان معه في الحصار ويأكل معه الحشيش” كف عن الالتحاق بها. وكنوع من القتل الرمزي له، أشاع مؤيدو داعش أنه التحق بها، وأشاع بعض مؤيدي الثورة أنه التحق بها، على الرغم من أن داعش لم تعلن ذلك رسميًا، ولا هو أعلن ذلك، وعلى الرغم من نفيه مرارًا التحاقه بالتنظيم الإرهابي عبر العديد من الفيديوهات والمقابلات التلفزيونية إلا أن هذه التهمة لم تزل تلاحقه حتى بعد استشهاده.

لقد قاتل الثائر السوري ومنشد الثورة مع العديد من الفصائل التي تحسب على الإسلاميين وبعضها يحسب كفصيل جهادية، لكنه قال مرة في حوار تلفزيوني: “إذا كانت الثورة هي فصائل وفساد وتنفيذ برامج دول واقتتال فصائل بين بعضها البعض فأنا أغسل يدي من هذه الثورة، لكن هذه الثورة هي ثورة شعب”، وأنه سيقاتل النظام أينما وجد. وهنا نستذكر قول غابرييل غارسيا ماركيز: “إن لحظة من الظلام لا تعني أن الناس قد أصيبوا بالعمى”. الروائي الياس خوري هو من ذكّر مرة بهذا القول لماركيز عندما شرح تفهمه لواحد من مآلات الساروت وقد تخلى عنه الجميع. وبالفعل تواجه الشعوب الإبادة بكافة الوسائل المتاحة.

بعد سنة وشهرين على مغادرته سوريا والإقامة في تركيا عاد الساروت لميادين القتال مثلما يحدث في التراجيديات، واستشهد خلال دفاعه عن مدينة حماه، استشهد بريف حماه خلال حملة الإبادة التي يشنها نظام البراميل مدعومًا بمشاركة الفاشية الروسية على إدلب وريف حماه، استشهد بعد أن مر بكل ما مرت به الثورة، بحيث يمكن لتاريخه الشخصي أن يكون تاريخًا للثورة. ليس بمعنى أن يحل محل الثورة ويحل محل الناس، إنما بمعنى البعد التراجيدي المعقد الذي غلف مسيرته، وهو ذاته البعد التراجيدي الذي غلف مسيرة الثورة، وبمعنى أنه لو تحدثنا عن مسيرته الثورية فإننا نكتشف بالوقت ذاته مسيرة الثورة.

ثمة بعد رمزي آخر في استشهاده وهو الحزن العميم الذي سيطر على معارضي النظام بتوجهاتهم الفكرية والإيديولوجية والسياسية المختلفة، ما يشير إلى أن ثمة ما يجمع التناقضات والتوجهات والأمزجة على الرغم من حالة العصاب التي تسيطر على المشهد العام في سوريا.

الزمن الملحمي يعود في انبثاقات قاسية كاختبار صفيق من التاريخ على إمكانية حلوله في الأزمنة والأمكنة جميعها.

عبد الباسط الساروت.. أيقونة الأيقونات السورية/ مصطفى ديب

باستشهاده يوم أمس، متأثّرًا بجراحه التي أُصيب بها على جبهات ريف مدينة حماة الشمالي، سدّد الشهيد عبد الباسط الساروت، حارس الثورة وصوتها الأبقى، دينه للمدينة التي لطالما خاطبها طالبًا منها، نيابةً عن كلّ السوريين الأحرار، مسامحته عمّا حلّ بها على يد الأسد الأب في الثمانينيات. “يا حماة سامحينا، والله حقك علينا، انت مننا ولينا، وبالجبّار أملنا”. قال حين غنّى أشهر أغانيه “جنّة جنّة جنّة، جنّة يا وطنّا، يا وطن يا حبيب، يا بو تراب الطيّب، حتّى نارك جنّة”.

باستشهاده رسّخ كذلك في مسامعنا صوته وهو يقول: “كبار صغار منعرف انه، يلي بيقتل شعبه خاين”. ولا نستطيع التعامل مع استشهاده إلّا بما قالته والدته: “استشهاد عبد الباسط قوّة الكم يمّة، الله بياخذ العزيزين حتّى يشدّ هممكم”.

عبد الباسط الساروت، لو تتبّعناه، سنكتشف سريعًا أنّه حكايتنا كسوريين. وكذلك، حكاية الثورة السورية كاملةً، بكلّ تفاصيلها وتقلّباتها، منذ بداياتها وحتّى هذه اللحظة التي ترفض فيها أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتُراهن على معادلةٍ بسيطةٍ وواضحة، كان الراحل من أشدّ المؤمنين بها، كما جلّ السوريين الثائرين. معادلة تقول بأنّ لا حل للثورة إلّا النصر، وإن لم يكن النصر، فلتكن شهادة، المهم أنّ العودة إلى الوراء مستحيلة، وغير واردة أصلًا في حسابات الأحرار.

إنّه كذلك، وببساطةٍ شديدة، قصّة الثورة المروية شفويًا، وشبيهها بكلّ مراحلها. قصّتها يوم بدأت عفويةً وسلمية، يوم وقف وسط الأحرار يغنّي للحريّة وحدها، مُقدِّمًا وجهًا مدنيًّا بحتًا للثورة، لا يُمكن أن يُغادر ذاكرة السوريين. إنّه قصّتها يوم دفعها عنف ووحشية النظام إلى الانتقال من السلمية إلى العسكرة، فغادر الساحات والميادين دون أن يُغادرها، أي الثورة، وحمل السلاح لأنّ الحرية أسمى من أن يتراجع عن المطالبة بها لأنّ النظام يهدّده وكلّ الثائرين بالموت والتجويع والحصار، والنتيجة أنّ لا القصف ولا همجية العصابة الحاكمة استطاعت أن تجعل حارس الثورة يستنكف عمّا بدأه.