قافلة حلب المفقودة/ محمد جلال

بعد ما يزيد على أربع سنوات من القصف والاشتباكات المتكررة، وبعد دعم غير محدود من الروس والإيرانيين، انتهت معارك مدينة حلب أواخر عام 2016 بحسم عسكري لمصلحة قوات الأسد وسيطرتها الكاملة على الأحياء الشرقية من المدينة. من لم يقبل بهذا الواقع من سكان المدينة خرج في «الباصات الخضراء» كما حدث مع العديد من المناطق والمدن السورية، لتصبح هذه العبارة رمزاً لخروج السوريين المّذِلّ من بيوتهم باتجاه الشمال السوري، وعلامة على التهجير الممنهج لكل من وقف حجرَ عثرة بوجه «سوريا المتجانسة»، التي لا مكان فيها إلا لنُسَخ متطابقة من المواطن المثالي الخائف الذي تنتجته معامل الرعب الأسدية.

يمكن أن يقال الكثير عمّا جرى، ويمكن نقل آلاف الشهادات عن سكان المدينة والمقاتلين وركّاب الباصات، وهذا فعلاً ما جرى على مدار العامين الماضيين، لكن الأحداث تسارعت بشكل كبير في أيام حلب المحررة الأخيرة، والأخبار تكاثرت وفق متوالية هندسية، ضاع فيها الكثير من الأمور الهامة التي تستحق الوقوف عندها، ومنها ما حدث مع «القافلة المفقودة» في السادس عشر من كانون الأول لذلك العام.

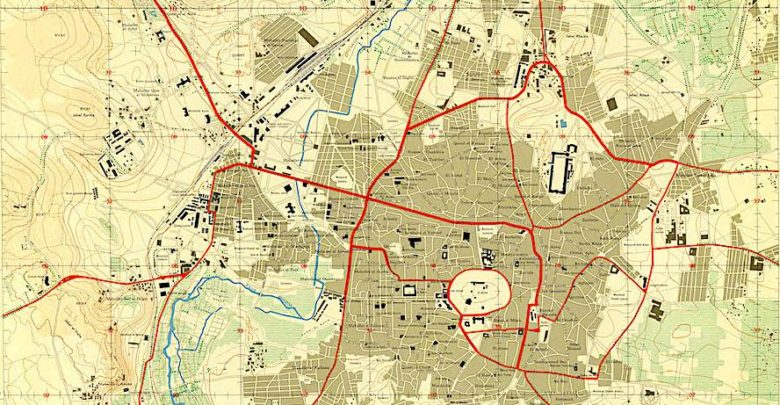

هي قافلة تضم مهجّرين، خرجت من المربع الأخير للمناطق المحررة، الذي يضم أحياء السكري والأنصاري والعامرية والمشهد وجزءاً من حيَّي سيف الدولة وصلاح الدين، وانقطع الاتصال بها في مناطق سيطرة النظام لمدة تتجاوز الخمس ساعات. ويرجع اهتمامي الشخصي الشديد بتلك القافلة، وعدم مقدرتي على مقاومة فضولي الكبير لمعرفة تفاصيل ما جرى ذلك اليوم، إلى معرفتي الوثيقة بمصطفى، أحد ركابها. ومصطفى واحد من «أصدقاء الثورة» الذين تعرفت عليهم في زمانها وميادينها، الأمر الذي منح علاقتي بهم صفة الأبدية. يعيش مصطفى اليوم في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، وأنا بتُّ أعيش اليوم على بعد خمس دقائق منه في بلدة سرمدا، ولذلك لم أكن بحاجة إلا لدعوة نفسي لشرب كأس شاي، ومحاولة إنعاش ذاكرته.

لدى مصطفى أشياء كثيرة يريد روايتها، وبالكاد استطعت أن أجعله يركز على القافلة المفقودة، وأن أمنعه من الاسترسال في الذكريات التي تهافتت عليه بعد عدد قليل من أسئلتي. هو من سكان حلب الأصليين، كان يسكن في حي سيف الدولة، لكنه ينحدر من حي الجلوم في حلب القديمة، والذي عاد إليه بعد سيطرة النظام عام 2012 على حارته في أطراف سيف الدولة، ليصير بيته على خط التماس مع النظام حتى نهاية المعارك. هو في بداية الثلاثينات اليوم، وقد كان معنا منذ الأيام الأولى للثورة، ولم يتخلف يوماً عن دعوة للمشاركة. اعتُقل لمدة شهر عام 2012 من قبل الأمن العسكري بعد مشاركته في مظاهرة في حي صلاح الدين.

فجر السادس عشر من كانون الأول، خرج مصطفى برفقة اثني عشر شخصاً يستقلون شاحنة «ميتسوبيشي دبل كبين» خاصة بالدفاع المدني السوري، من النوع الذي يُعرف في سوريا بـ«الضبع». وقد كانوا على وشك العودة ثلاث مرات، إلا أنهم واصلوا التقدم لحسن حظهم، أو ذلك ما ظنوه بداية الأمر؛ مرة بسبب الازدحام بعد محاولتهم تجاوز الدور الطويل عبر الشوارع الفرعية، ومرة عندما طلب الجيش الحر منهم العودة بسبب تجاوزهم الدور، ومرة عندما طلب الهلال الأحمر السوري منهم العودة أيضاً لظنهم أن سيارة الدفاع المدني مركبة عسكرية، لكنهم في النهاية تمكنوا من متابعة المسير بسبب بعض العلاقات الشخصية التي نفعتهم في إلغاء هذه الطلبات.

كانوا آخر سيارة من 25 سيارة خاصة تحمل 800 شخص، مروا في البداية على حواجز لقوات النظام، ولاحقاً على حاجز للشرطة العسكرية الروسية فوق الجسر المطلّ على الأوتوستراد الذي يفصل حي الحمدانية عن صلاح الدين شمالاً، وعلى كراج الانطلاق والكلية الفنية الجوية جنوباً. تقدمت القافلة ببطء، بينما راحت بعض النساء يزغردنَ على شرفات منازل في الحي الرابع المطلة على ذلك الطريق، وقد بدا لركاب القافلة أنهنّ من أقارب بعض الشبيحة، وتمت دعوتهنّ لمشاهدة هذا الحدث الفريد. كان إلى جانبه إعلامي في الدفاع المدني، يصور القافلة ومسارها بكاميرته منذ انطلاقها، محاولاً التعليق على ما كان يجري.

تقدمت القافلة على الأوتوستراد ذاته الذي يصل دوار الموت بمطار حلب الدولي، ثم توقفت بشكل مفاجئ، عندما ظهرت سبطانة دبابة من جنوب الطريق. تقدمت الدبابة متجاوزةً ساتراً ترابياً ونزلت على الطرف الثاني من الطريق، متجهةً نحو مؤخرة القافلة، وبعدها تجاوزت دبابة أخرى الساتر متجهةً إلى مقدمة القافلة. فجأة حطمت الدبابة المنصِّف المعدني للطريق، وانتقلت للطرف الآخر لتقف في مؤخرة القافلة موجهةً سبطانتها باتجاهها، وبالطريقة نفسها وقفت الدبابة الأخرى في المقدمة.

اختفى فجأة عناصر الهلال والصليب الأحمر وشرطة المرور الذين كانوا يرافقون القافلة. ارتبك سائق السيارة التي كانوا يستقلونها وقام بالاستدارة بالاتجاه المعاكس وهو يصرخ «يلعن الأسد»، ليواجه الدبابة التي حالت بينها وبينهم سيارة فارغة تحمل علم الصليب الأحمر. بدا أن الأسوأ قادم.

ظهر من طرفي الطريق عشرات الجنود المسلحين، الذين نزل بعضهم إلى مكان وقوف القافلة، بينما بقي آخرون على أهبة الاستعداد على السواتر. خاطبهم أحد العناصر بلهجة أهل الساحل «بدكن تطلعوا يا عرصات؟!»، بعدها بدأ آخر يصرخ بلهجة لبنانية «اشلحوا الجواكيت». طُلب من جميع الرجال النزول من السيارات والانبطاح على الطرف الثاني من الطريق، وسط إطلاق رصاص من عشرات الكلاشنكوفات ورشاشَي دوشكا. لم يكن هناك مجال للتفكير. خلع الجميع ملابسهم وارتموا على الأرض كما طُلب منهم وسط سيل من الشتائم. شخصٌ ما مد يده إلى جيب مصطفى وأخذ جواز سفره والنقود التي كان يحملها. صرخ شخص من ركاب القافلة حالفاً بأنه كردي، فجائه الرد بمجموعة من الشتائم له وللأكراد: «بدكن تعملوا دولة يا كلاب؟».

أخرج مصطفى هاتفه على الفور كما لو أنه قد خطط لذلك مسبقاً. انتزع السيم كارد وغرسها في التراب المحاذي للطريق، ثم حاول عدة مرات كسر هاتفه الجوال، إلا أن جهازه «السوني» كان أقسى مما توقع، واحتاج لكثيرٍ من الجهد لتحطيمه ورميه إلى التراب المقابل لمدرسة المدفعية (سيكون هذا المشهد دعاية مميزة لشركة سوني لو تم تصويره). كانوا أول الأمر متكدسين فوق بعضهم بطريقة جعلت مصطفى لا يظهر بوضوح لعناصر النظام، فقام ابن عمه برمي هاتفه له طالباً منه أن يقوم بتحطيمه أيضاً.

غيرت الدبابة مكانها لتصبح مواجِهةً بشكل مباشر لهم بينما هم بقوا في وضعهم ذاك. لم يتوقف إطلاق النار، ولا تطايُر فوارغ الرصاص المنطلق. على بعد خمسة أمتار، راح محرك الدبابة «يجعر» بأعلى صوت، مع صوت بشري يصرخ: «والله لندعسكم بالدبابة يا عرصات».

ما الذي يمكن أن يفكر فيه الإنسان وهو في ذلك الوضع؟ كان جوابه على سؤالي هذا مفاجئاً: كان يفكر بالدبابة السورية التي دعست شخصاً أمام أمه، وفقاً لما رواه شقيق الشاب اللبناني عن صديق له. نعم يمكن لشخص ما أن يدعس شخصاً بالدبابة، وستكون مفارقة عجيبة لو كانت هذه الدبابة على بعد أمتار قليلة هي نفسها الدبابة التي دعست ذلك الشاب اللبناني ذاتها. راح يفكر بأن يضع رأسه ليواجه جنزير الدبابة بشكل مباشر، فحينها لن يتعذب كثيراً بعد أن يتحطم رأسه في البداية. كانت تلك محاولة جيدة منه للتفكير ببعض المنطق.

لم يتوقف إطلاق النار. فتح ابن عم مصطفى عيونه وفمه رعباً وهو ينظر إلى مكان ما خلف مصطفى: «لك إيش فيه؟؟ لك بلشوا يقتلوا!». رفع مصطفى رأسه ورأى أحد العناصر يصوّب على أشخاص منبطحين مثلهم في الطرف الآخر، ودمهم يتطاير في كل الاتجاهات. بدت أنها النهاية.

بالتأكيد لم تكن تلك النهاية، على الأقل ليس لمصطفى الجالس أمامي يروي تلك التفاصيل. لقد أُعدم ثلاثة أشخاص بعد أن قام أحد المخطوفين برمي قنبلة، لأنه لم يتحمل إهانته أمام زوجته. وقد أدّت القتبلة إلى جرح اثنين من العناصر وثلاثة من المنبطحين على الأرض. قام العناصر بإعدام الشخص الذي رمى القنبلة على الفور، واثنين آخرين كانوا يرتدون جعبات عسكرية.

تناقَصَ إطلاق النار المستمر منذ وقوفهم حتى اختفى بشكل كامل، وتغيرت محتويات الشتائم إلى «خونة، عملاء، خربتوا البلد…». تحدَّث بعدها ضابط لبناني شابّ بأنهم سوف يذهبون إلى الوجهة التي كانوا يقصدونها قبل الحادثة. كان تراجعُ إطلاق النار وانخفاض توتر الأعصاب النسبي فرصةً ليسمع مصطفى صوتاً يأتي من بعيد، كان يألفه جيداً. هو صوت مسجد قريب تُقام فيه صلاة الجمعة، وإمامٌ ما يخطب بالمصلين. يقول مصطفى إنه بسبب معرفته الكبيرة بتلك المنطقة، توقّعَ أن الصوت كان إما لجامع الكاساني أو لجامع الباسل، وهما أقرب جامعَين على مكان انبطاحهم تلك اللحظة. كانت جرعة إضافية من البؤس بالنسبة لمصطفى؛ أن يعرف أن هناك على بعد عشرات الأمتار حياةً عادية، إماماً ومصلّين يؤدّون شعائرهم، بينما هم منبطحون في المدى المجدي لعشرات الكلاشنكوفات، وفي طريق دبابتين لم يتوقف صوت محركَيهما عن الهدير مهدِّداً بالتقدم في أية لحظة.

صوتٌ لبناني آخر بدأ يقول: «لو كان الجيش السوري كان دعسكم»، وصوتٌ غيره يصرخ: «جاثياً!» – وهو أمر عسكري يعرفه السوريون جيداً، ويعني الأمر بجلوس القرفصاء. غيَّرَ المخطوفون وضعية جلوسهم للاستماع: «خدوا منهم بس الدولارات، واتركوا السوري، نحن مو حرامية متلكم». كان العناصر قد سلبوا المخطوفين كل الدولارات التي بحوزتهم أصلاً، ولاحقاً بعد ذهاب صاحب ذلك الأمر، أخذوا منهم كل ما تبقى من العملة السورية أيضاً.

«حدا لازمو شي ولاه؟»، صرخ صوت من الخلف، فأجاب أحد المخطوفين بعد ثوانٍ من الصمت والتردد بأنه يريد سيكارة، فصرخ ذات الصوت «وزّعولهم دخان ولاه»، ففُتحت على الفور عشرات علب السكائر ووُزِّعت عليهم وهم على ذلك الوضع.

المؤشرات الإيجابية على أنهم لن يُقتلوا كانت تتزايد بخجل. تقدَّمَ بعدها ضابط كبير في السنّ بلحية بيضاء ليعطيهم درس التوجيه السياسي، وهذا أيضاً درسٌ يعرفه السوريون جيداً. بلهجة لبنانية قال الضابط «إنتو بترضوا تطلعوا وفيه أطفال ونسوان ومصابين محاصرين بكفريا والفوعة؟ هيك بتعملوا ببلدكم؟ هيك بتجيبوا السعودي والتركي ليخرب بلدكم؟ نحن تركنا بلدنا منشان ندافع عنكم!». كان العناصر يضعون شعاراً يدلّ على تبعتهم لـ«لواء جعفر الطيار» التابع لحزب الله اللبناني، والذي قام بهذه الحركة للضغط على المتفاوضين، لتضمين اتفاق خروج المحاصرين من مدينة حلب خروجاً مماثلاً للجرحى والمصابين المحاصرين في قريتي كفريا والفوعة بريف إدلب.

«سيدي، بدي أطيّر مي»، طلب أحد المخطوفين. سُمح لمن يريد أن يقضي حاجته مع مرافقة أحد العناصر. تشجّع مصطفى وطلب أن يقضي حاجته، إلا أن وقوف العنصر اللبناني موجِّهاً سلاحَه ونظراتِه بشكل مباشر إليه مما منعه من إكمال هذه الرغبة، فعاد أدراجه. كان مصطفى يكرر خلال كل هذه التفاصيل أن وجوه العناصر كانت تعكس خوفاً غريباً من المخطوفين. قلت بدوري إنهم ربما كانوا خائفين لأنهم انتهكوا الاتفاق، ويخشون من خروج عملية الخطف هذه عن السيطرة.

طلب شخص آخر أن يرتدي معطفه، فقد كان الطقس شديد البرودة في ذلك اليوم من كانون الأول. ارتدى كل شخص أول معطف وصلت له يده. وجد مصطفى هاتفاً جوالاً في المعطف الذي اختاره، فأعطاه للعناصر اللبنانيين كالطالب النجيب.

بعد قليل، وصلت عدة باصات بيضاء يتّسع الواحد منها لأربعة وعشرين راكباً، تشبه باصات الأمن العسكري، ولذلك اعتقد مصطفى أن وجهتهم ستكون فرع الأمن العسكري، الذي كان قد خبره جيداً في فترة اعتقاله. طُلب منهم التوجه بشكل فردي إلى الباصات، وبالفعل صعد الجميع إلى الباصات التي انطلقت باتجاه ما. أضاع مصطفى الاتجاهات، إلا أنه أعاد ضبط إعدادات الموقع في ذهنه عند وصولهم إلى مكان حاجز الشرطة الروسية، الذي كان قد اختفى بدوره من فوق جسر الراموسة. توقفت الباصات على مقرُبة من منطقة سيطرة الجيش الحر في العامرية، وطُلب من الجميع الجري إلى تلك المنطقة. جرى الجميع بكل ما أوتوا من قوة، وخصوصاً عندما ارتفعت من جديد أصوات إطلاق النار. عرف مصطفى لاحقاً أن أحد المخطوفين أخذ كلاشنكوف من أصدقائه وعاد أدراجه، ثم أطلق النار على حاجز للشبيحة وقتل منهم قبل أن يستطيعوا قتله. كان ذلك الشخص محمد غازي زنكاح، آخر شهداء معارك أحياء حلب الشرقية.

في المربع المحاصر، بدأ مصطفى ورفقاؤه تقدير الخسائر. فقد مصطفى جواز سفره وبطاقته الشخصية وشهادته الجامعية، وكلَّ ما يملك من وثائق، بالإضافة لمبلغ 400 دولار، وأياماً طويلة من ذاكرته كان يحتفظ فيها على شكل صور وتسجيلات فيديو في حاسبه وفي هارد خارجي. بينما فقد إعلامي الدفاع المدني مبلغ 6000 دولار ومجموعة من الهاردات الخارجية بسعة 6 تيرابايت فيها كل أرشيف الدفاع المدني في مدينة حلب… إضافة للسيارات التي بقيت في المكان الذي توقفت فيه. لكن مصطفى يقول إن كرامتهم كانت أكبر خسائرهم ذلك اليوم.

بعد ثلاثة أيام، في التاسع عشر من ذلك الشهر، تم استئناف انطلاق القافلات. استقلَّ مصطفى وأصدقاؤه حافلة امتلأ نصفها الخلفي بأطفال من الميتم برفقة مديرة الميتم والمشرفات. لم يكن معهم هذه المرة أي من الأغراض التي كانوا يحملونها في الرحلة الأولى، بينما حملوا هواجس مرعبة جديدة. انطلقت القافلة بعد ظهر ذلك اليوم ببطء شديد على المسار ذاته، حاجز الجيش الحر، ومن ثم حاجز للشرطة الروسية على جسر الراموسة، وحواجز للشبيحة. توقفت القافلة لأكثر من مرة. في البداية كان من الممكن النزول من الحافلة، ولاحقاً مُنع الجميع من ذلك عدا عناصر الهلال الأحمر، وبعد ذلك أُغلقت أبواب الباصات بشكل كامل. حل الظلام بعد الساعة الخامسة، وجلس الجميع بانتظار المسير. كانت هواجس ذلك اليوم تتضاعف مع مرور الوقت. مرت ساعة واثنتان وثلاث، ولم يحدث شيء.

طلب بعض الأيتام قضاء حاجتهم، ولم يكن من المتاح النزول. تدبرت المشرفات الأمر عن طريق أكياس بلاستيكية صغيرة كنَّ قد جلبنها معهنَّ لهذا الغرض، فكان يقضي فيها الطفل حاجته وترمى من النافذة بعد ذلك. كان مصطفى معجباً بالدور الذي لعبته المشرفات لتهدئة الأطفال في تلك الظروف.

حاولوا تبيُّن سبب وقوفهم عن طريق هاتف أحد الركاب. تصفح أحدهم هاتفه بعض الوقت، وأخبر ركاب الحافلة أن الباصات التي كان من المفترض أن تنقل سكان كفريا والفوعة قد أُحرقت. لم يستطيعوا معرفة ما إذا كانت قد أُحرقت مع ركابها أم لا. على الفور قفزت إلى أذهان الجميع فكرة تقول إنهم سيكونون ضحايا عملية انتقامية يجري التحضير لها. علّقَ أحد الركاب: «يمكن هلق عميجيبوا المازوت ليحرقونا». لاحقاً عرفوا أن أحداً لم يتأذى من المغادرين من كفريا والفوعة، وأن الباصات أُُحرقت فارغة. كانت تلك اللحظة المناسبة للتضامن والدعاء بالسلامة لركاب الباصات على الضفة المقابلة.

ساد بعد ذلك جوّ من السخرية في الحافلة، وراحوا يتخيلون مسار الحافلات البديلة التي ستنطلق من دمشق إلى كفريا والفوعة، متمنّين أن يكون التأخير هو الوقت اللازم لنقل الحافلات: «وصلوا النبك، وصلوا حمص، وصلوا حماة، وصلوا المعرة…».

تحركت القافلة بعد أن تجاوزت الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، لتصل خلال أقل من ربع ساعة إلى منطقة الراشدين، حيث كانت تنتظرهم هناك طواقم الإسعاف والإعلام والإغاثة. راح بعضهم يكبّر، فيما سجد آخرون شكراً لله. ولم يكن لدى مصطفى دافع للاحتفال بالوصول إلى ضفة الأمان، لأن خسارة المدينة كانت تُطْبق على تفكيره. وقف في البرد القارس محدّقاً برفقائه الساجدين والمكبرين، فيما كانت صور أحبابه الذين دفنهم في تراب المدينة تمرّ أمامه كشريط سينمائي، ومعها مشاهد من الأيام السعيدة والحزينة التي عاشها في حلب؛ تَخِزُ قلبه بقسوة.

يقول مصطفى إن عشرات الأسئلة كانت تدور في رأسه في تلك اللحظة الكثيفة: هل يستحق الثمن الباهظ الذي دفعته المدينة وسكانها هذه النهاية؟ هل كان ثمة شيء يمكن القيام به لمنعها؟ هل حقّاً هذه آخر ليلة يقضيها فيها؟ هل طُويت هذه الصفحة للأبد؟ هل ستكون له عودة أخرى له؟

لم يكن لديه أجوبة طبعاً، لكن إحساساً لا يفارقه منذ تلك اللحظة لم يكف عن القول إنها ليست النهاية.

موقع الجمهورية