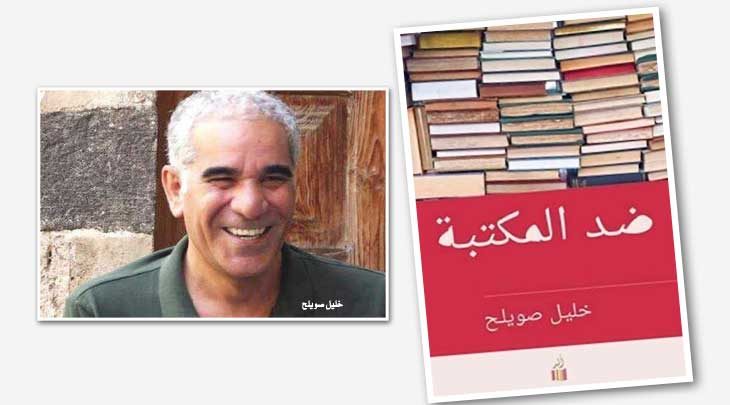

خليل صويلح في «ضد المكتبة»: من الشخصي إلى التاريخي/ شهلا العجيلي

يقدم خليل صويلح في كتابه «ضد المكتبة» الصادر عن دار نينوى في دمشق 2017، قراءة تقويضية لعلاقتنا التاريخية بالكتاب، تنقلنا من الشكل الفيزيائي للمكتبة، المستقر والمُطمْئن، إلى الأثيري، أو إلى ما هو قيد التشكل، فهي ليست مكتبة وطنية، أو من تلك المكتبات العظيمة التي تحولت إلى متاحف، مشرعة للسياح، أو تلك التي التي أرست السينما العالمية صورتها في الأذهان، ولا تشبه حتى مكتبات الأعلام من المثقفين أو السياسيين الذين يباهون بها، إنها ضد ذلك كله، أي ضد المألوف، والنسق، والنظام، وضد مانغويل شخصياً، قارئ بورخيس، الذي طير صواب المستجدين من القراء، بقدر ما أمتعهم بكتابيه: «تاريخ القراءة»، و»فن القراءة» بحيث لن ننجو منه بعد الآن في مسألة الكتب والمكتبات. يقول هذا الـ(مانغويل): «مهمة القارئ في المكتبة المثالية هي قلب النظام الراسخ»! فماذا فعل إذن حينما استبدل بالمثالي القار مثالياً آخر، سيصير بعد قليل قاراً، في حين نرفض، نحن، مقاربة المثالية التي ثبت أنها وهم!

نبدأ بالتعرف إلى مكتبة خليل صويلح المضادة، بالحكاية الشخصية بنزعتها الديوجينية الساخرة، وهي بالمناسبة، استهلال روائي حاد الاستقطاب: «كان عليّ أن أنتبه جيداً إلى مقاييس حجم المكتبة التي أنوي تفصيلها، بما يناسب مع ارتفاع وعرض الباب الخارجي للمنزل المستأجر، وذلك لإدخالها لاحقاً بلا رضوض… لن أنسى تلك اللحظة الحرجة، حين توجه أحدهم نحوي قائلاً: في كتاب ما العمل للينين كما تعلم…لم أكن قد قرأت كتاباً واحداً للينين…تلك الكتب التي كان يتداول عناوينها مثقفو السبعينيات والثمانينيات باطمئنان بين رشفة كأس جعة وسحبة غليون».

إذن، سنعود هنا إلى تاريخ تكوين نماذج قرائية يسارية كانت محاطة بهالة التابو، في مرحلتي سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، حيث للكتب المختارة وقرائها طقوس ومورفولوجيا، كانت عقابيلها أشبه بالمأساة غالباً، وحين يستعيدها صاحب «عزلة الحلزون» اليوم، بعد السقوط المدوي لذاك الـ(التابو) تصير أشبه بمهزلة على حد قول سلافوي جيجيك، إذ تحول أصحابها إلى نموذج المهمش الدعي. إن فكرة الاطمئنان لكتاب ما والتي أوردها صويلح هنا، تصيره سلطة، ذلك أن الكتب التي تجمع عليها المعارضات وتحيلها مقدسة، ليست أقل خطراً من تلك التي تفرضها السلطة الحاكمة، فهي (Canon) مضاد، يريد طرفا الصراع إرساء نماذجه، ومنحها الأولوية، في طموح إلى توحيد الفكر أيضاً.

يبدأ التاريخي اليوم من الشخصي، على عكس المراحل السابقة، حيث فرض انتظام العالم آنذاك، وتوزعه في تيارات أيديولوجية، وأنظمة بتقاليد، (كاتالوغ) الحياة على الفرد، وقدمه له منذ ولادته، وفيه اختيار كتبه وشكل مكتبته، والعقوبة المحددة لمخالفة النموذج، التي قد تصل إلى فقدان الحياة. لابد من الخروج على (كاتالوغ) الاستعمار المسمى بـ ( canon) والخروج على الكاتالوغ المقاوم، ثم المعارض، وصولاً إلى ذائقة الفرد (الحميمة) الحرة، التي تمتلك قداسة أحلامه ذاتها وتشترك معها في حق الخصوصية، والتي ينتفي معها العقاب السلطوي.

ستولد هذه المكتبة من النقد التاريخي لموقع المثقف أو القارئ من جهة، ومن جهة أخرى سيكون من دوافع اقتراحها الانقلاب على شكل حياتنا الزئبقية، المهددة بشاشات مؤقتة تمحي النصوص المرقومة عليها بكبسة زر، وبشهود غير عيان، يغيبون فجأة بتعطيل خاصية أو حذف تطبيق، وبكويكب سيصطدم بنا في أي لحظة فنصير نسياً منسياً. من هذه التهديدات ستنبثق مكتبة تطويها هكذا، في عقلك! إن المكتبة الكلاسيكية معيقة وباردة، والكتب فيها مجرد أعمال لا نصوصا، بحسب نظرية التلقي، والعمل الذي يقوم به هذا الروائي والصحافي العتيق، الذي حازت روايته «اختبار الندم» على جائزة الشيخ زايد لعام 2018 هو انتقاد موجه لكل منا شخصياً، في حالة واحدة على الأقل، لعلاقتنا بمكتباتنا وكتبنا. سيضعنا الكتاب أمام مساءلة ناقدة وساخرة، فستقوم مراراً لتتفحص مكتبتك أياً كانت، لتتأكد ما إذا كانت الكتب المخفية في الخلف متسترة بغيرها، كتباً تخص (التابو)، فإن كانت كذلك، ستسأل نفسك: هل أنا بهذه العقلية حقاً! وإن لم تكن، فستشعر بالثقة.

وحين يأتي دور حديث الصور المتبجحة أمام رفوف المكتبات الشخصية، وفي معارض الكتب، ستراجع صورك، وبالنسبة لي اكتشفت أن صوري في أكثرها أمام مكتبتي وفي المعارض، يا إلهي، كم أنا تقليدية، وسأحاول ألا أفعلها ثانية! لكن أيضاً ستتذكر حرائق المكتبات، ونكباتها، وستباشر بالزهد والتخفف، وتفكر في خدعة الكتب الإلكترونية ونسخ الـ PDF ، التي أشبه ما تكون بمشروبات الطاقة ففي لحظة فيروسية أو انتهاء شحن الجهاز الإلكتروني سينهار كل شيء. يأتي كتاب «ضد المكتبة» من بلاد الحرب، وأزمة الغاز، وساعات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة أو تقنينه، في مقابل عالم مهووس بإنتاج الكتب وترجمتها، أو بالقراءة وطقوسها: «لا أعلم أين كنت ليلة الجمعة تلك من فبراير/شباط 2017، أو ماذا كنت أفعل على وجه الدقة؟ على الأرجح كنت غارقاً في العتمة أنتظر عودة الكهرباء بعد فترة تقنين طويلة ومضجرة. في الليلة نفسها كان آلاف اليابانيين يقفون في طابور طويل أمام مكتبات الأرخبيل العجائبي في انتظار نهاية العد التنازلي لبدء توزيع الرواية الجديدة للروائي الياباني هاروكي موراكامي»! ولعل هذا الكتاب يأتي من تاريخ أبعد من ذلك، أي من موروث أنثروبولوجي عربي يخص الذات البدوية التي اعتادت أن تطوي أغراضها الشحيحة وتمضي فلا تستثير اللصوص، وقطاع الطرق، ثم رجال الأمن في ما بعد في مفارقة ساخرة، فلا بد من اعتماد الزهد والتخفف، وحمل المفيد قبل العزيز: «أول ما تقوم به دورية أمنية أثناء اقتحام بيت أحد المطلوبين إحداث الفوضى في المكتبة بوصفها أساس البلاء»، و»أثناء حكم الجنرال بيرون للأرجنتين، جرى نقل بورخيس من عمله في المكتبة العامة إلى مفتش لفحص الدواجن في أسواق البلدية».

يعيدنا ذلك إلى الكتب التي يشتريها المرء مرتين، إذ تصاب المكتبات بالقصف، والاحتراق، والشتات، واللجوء، وكثيراً ما تفقد أطرافها، أو تُسرق أعضاؤها، كما أن الكتب التي جمعت وهناً على وهن سيستحيل يوماً الاحتفاظ بها بسبب الحواجز والحدود، وضيق ذات اليد، ونكبات الدهر، وسنتذكر من أحرق مكتبة البيت، ليقف بجلال ملتزماً الصمت في مكتبات الآخرين، في أوروبا وجامعاتها، يلتقط صورة مع كتاب، كالحمار يحمل أسفاراً! سنتذكر أيضاً وجود عالم لا يفكر بالمكتبة أو بالكتاب، ولديه (سندويش شاورما) أو قميص من (دولتشي أند غابانا) أهم من (الإسكوريال) ذاتها بما فيها من مخطوطات.

سيعود الكاتب بعدها ليضبط خط رحلتك، من خلال دفعك إلى حقل معرفي محدد بأسئلته وقضاياه كالنقد مثلاً، وذلك من خلال سير كتاب الرواية ونقادها الذين أحدثوا فيها منعطفات، وشكلوا تيارات: «لكن من هو الروائي؟ يتساءل كونديرا، ثم يجيب ببساطة إنه فلوبير في مدام بوفاري حيث يمجد النثر اليومي، وهو سرفانتس الذي مزق الستارة السحرية للأسطورة وأرسل دون كيخوته في رحلة هزلية لفارس متجول يفتقر إلى أدنى مقومات التراجيديا، ولهذا السبب تحديداً انتصرت هذه الرواية على ما سبقها من روايات كانت تغرق في قيم بالية».

تطل السخرية برأسها في «ضد المكتبة» من بين الملاحم، والشرائط المصورة، والأقوال والجمل الافتتاحية البديعة، والكتب التي تختص بها: «كان عنترة يقف في طابور أمام إحدى المكتبات للحصول على نسخة من كتاب «أجمل ألف رسالة حب قصيرة، آملاً أن يجد رسالة تطيح بقلب عبلة إلى الأبد!»، ويتيح نظام الوحدات السردية المرقمة والمتتالية، والذي اعتمده المؤلف، انتقالاً سلساً يعفيه من عوائق الترتيب التاريخي أو الموضوعاتي.

سيتعرف المتلقي لا شك إلى كتب جديدة، يشير ما كتبه عنها صويلح إلى أنها فريدة، وهي منتخبات من فنون كتابية متنوعة، من القديم والجديد، والعربي والمترجم، وما يخص حياة الكتاب والمترجمين، لكن هنا لكل كتاب مدخل خلفي اكتشفه الكاتب/ القارئ، لذا ستتعرف إلى الكتب، التي كنت قد قرأتها، من جديد، وستكتشف فضل ترجمة على ترجمة، وستجول بين كتب الموت والأرداف والحيونة والسينما… وما يجمعها أنها تعبث بالطمأنينة، وكنت أسعد بما لم أقرأ منها حقاً، لذا لا بد من ورقة وقلم لتستخلص لك قائمة، أو تهرع إلى محرك البحث لتطمئن إلى توافر الكتاب المذكور على الإنترنت. في الحقيقة الحياة في الكتاب الذي على القائمة، فالكتب التي عرفناها قضت وانحلت في نسغنا، مثل ورقة شجر سقطت وصارت جزءاً من شجرة أخرى.

يشير صاحب «وراق الحب» إلى أن مقترح مكتبته يشبه ما يسميه كليطو بيبلوغرافيا ذاتية، لا تتجاهل الكتب المجهضة، أو التي لم يقدر لها أن ترى النور، ويرى «كتب البست سيلر أغلبها محارم ورقية تصلح للاستعمال لمرة واحدة»، وهو في العديد من وحداته السردية ينتقم لنا من «بعض النصوص الإبداعية أو ما يتهياً لأصحابها بأنها كذلك، تشبه ترجمة غوغل لعبارة ما». وسيعيد شيئاً من سلامنا المهدد بنقيق ضفادع العالم الافتراضي، وأصحاب العبارات المنفتقة، التي تقدم على أنها جمل شعرية، والذين يسميهم بكتيبة الحمقى، وينتقم لنا من نقاد الفيسبوك وشطاره وعياريه، إذ يشير إلى الكتب المؤذية، التي تضر بالذائقة، مثل العشب الضار الذي يمنع الكتب الأخرى من التنفس والامتداد ويحجب عنها نور الشمس: «الكتب التي تذهب إلى التقاعد المبكر غير مأسوف عليها، مثل جنود مهزومين وخونة بثياب رثة وفقر دم مزمن وهشاشة عظام. كتب توضع في العلية (السقيفة) إلى جانب الخردة المنسية لا يحاورها أحد عدا الرطوبة والحشرات». علينا الحذر من تلك الكتب، نحن الذين نخاف على ذائقتنا التي كوناها بخلايا أدمغتنا المرهقة، وجروح أصابعنا الناتجة عن البحث في البطاقات الكرتونية في أدراج المكتبات العامة، بما تحمله من مختلف الجراثيم، لنجد كتاباً أو لنوثق مقبوساً واحداً من ثلاث كلمات، قبل عصر الأتمتة، وأستطيع أن أهدي هذا الكتاب بمحبة للجيل الذي يستطيع صناعة مكتبة من الذاكرة!

ستستعيد مع «ضد المكتبة» كتباً بإهداءات فارغة، وأخرى باعها الورثة لآخرين بإهداءاتها، وبرائحة أنفاس الموتى وتبغهم، وملاحظاتهم على صفحاتها. يجترح خليل صويلح في هذا الكتاب لغته من حقول دلالية تسعف في عملية التقويض، إذ تنتمي إلى النبش والحفر بمعاول حادة، لاستنبات الجديد، أو حك وحت في الجلاميد لمنح أشكال أكثر حيوية، ولا شك في أن اللغة الأخرى تغير شكل الأشياء المألوفة وحجمها ورائحتها، كما تغير التأويلاتُ المبتكرة الظاهرَ المسطور. إن خليل صويلح يرج مكتباتنا بكل من اختياراته الهجينة، ولغته المزودة بأكثر من مُدية، ورؤيته الناقدة التهكمية، بل هو يعبث بها، ويسقطها على رؤسنا.

٭ كاتبة وروائية من سوريا

القدس العربيي