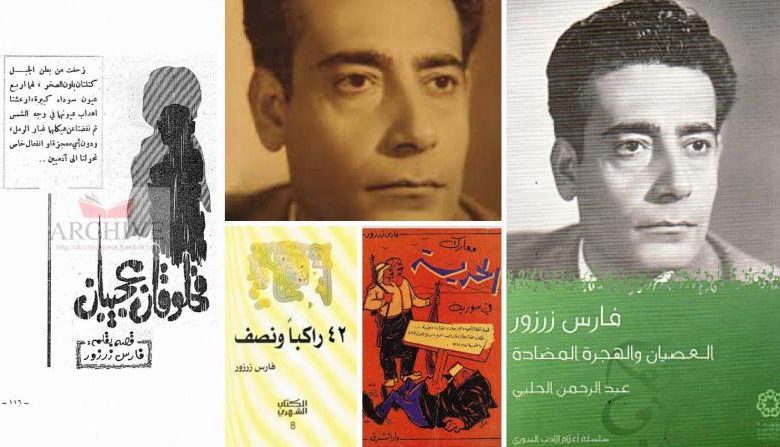

وقفة مع فارس زرزور.. الكتابة في خدمة الإنسان/ فيصل خرتش

كان فارس زرزور، في جميع رواياته وقصصه، صادقاً في نقل ما يعانيه فقراء الناس، من ظلم وجهل وفقر، وقد صوّر كلّ ذلك في أدبه فكان مرآة صادقة لأحاسيس ومشاعر الجماهير المسحوقة… لقد اختزن وعيه آلاف الحوادث وسجلها من خلال وجوده في محافظة الحسكة، يعايش الفلاحين وينقل معاناتهم وجهلهم، ويصوّر الذين يستغلونهم، ويعريهم حتى من ورقة التوت، كان همّه الدائم هو إماطة اللثام عن هذا الواقع الفاسد، وتصوير سلبياته وأمراضه للوصول إلى حياة أفضل لهؤلاء المسحوقين.

وُلِدَ في دمشق، في حي الميدان الفوقاني، عام 1929، وبعضهم يجعل ولادته في عام 1930، وعبد الرحمن الحلبي جعلها في عام 1927، وأعتقد أن هذا الرقم الأخير هو الأدق، لأن الحلبي كان يعرفه جيداً، وقد خرج في جنازته، هو وخيري الذهبي، ولم يكن إلا هما في الجنازة، فقد تخلّى عنه الأدباء والكتاب واتحاد الكتاب العرب الذي كان منتسباً له في جمعية القصة والرواية.

وعلى عادة أبناء ذلك الجيل، فقد دخل الكُتّاب، وحفظ بعض الآيات من القرآن الكريم… انتقل بعده إلى مدرسة دينية هي “الجمعية الغراء” وتعلم تجويد القرآن والأحاديث النبوية الشريفة وسير الأنبياء، والتعليم فيها مجاني وهم يتكفلون بثيابه وكتبه والدفاتر والقرطاسية، ثم انتقل إلى مدرسة خالد بن الوليد، ليتم خمس سنوات حصل فيها على شهادة السرتفيكا. منذ كان عمره بين الخامسة والسادسة، كانت أمه تقوده إلى الباعة للعمل عندهم مجبراً، كان ضعيف البنية، وأي خطأ يصدر منه كانوا ينهالون عليه شتماً وتقريعاً لمجرّد فشله بالأعمال التي تحتاج إلى قوة عضلات… لقد أصرّت الوالدة على تعليمه، لأن شقيقها كان يريد ذلك، وخلال تلك الفترة قرأ السير الشعبية جميعها، ودرس في ثانوية التجارة فقد نال شهادة الكفاءة، كان يشعر في أعماقه أنه عاجز عن الانسجام مع المواد التي تدرّس لهم في الثانوية، لهذا كان يذهب إلى مكتبات “المسكية” المجاورة للجامع الأموي ويستأجر روايات سلسلة الجيب… وقد قرأ في تلك الفترة: البؤساء، الحرب والسلم، الجريمة والعقاب، ضوء القمر لموباسان، وكان يقرأ ويحفظ كثيراً من الشعر العربي.

تقدم إلى مسابقة أجرتها وزارة التربية والتعليم، لانتقاء مجموعة من المعلمين، وقد حمل رزمة من الورق مع دواة الحبر والريشة المعدنية، ومضى مشفوعاً بدعوات أمّه الصالحات.

استقبله الأستاذ الفاحص بوجه متجهم، وهو يضع على عينيه نظارتين سوداوين، وسأله على الفور:

– أرى حذاءك مثقوبا، فهل أنت فقير؟ أليس في بيتكم مكواة! ألا ترى بنطالك؟ لا شك أنك فقير، فماذا يشتغل والدك؟

وظل فارس صامتاً، وأجاب عن السؤال الأخير أنّ والده يشتغل في “حوران”. لم يقل له إنّ دكان والده صغيرة جدّاً لا تتسع إلا لخمسة رفوف لأشياء قليلة ممّا يحتاجه الفلاحون، مثل: التمر والعجوة وتنكة كاز، وتنكة دبس، وقطع قماش أسود، وآلة قياس… ولم يقل إنّ والده يبيع بالمقايضة… وحين يحدث القحط تضيع ديونه، فلا يستوفي شيئاً من ثمن ما باعه.

وتستمر الأسئلة، فيسأله الأستاذ الفاحص عن الشعر، وحين يعرف أنه يحفظ كثيراً من الشعر القديم، يبشره بأنه نجح في الفحص وسيكون معلمًاً ابتدائياً براتب سبع وتسعين ليرة في الشهر.

ويسأله أين يريد أن يتعيَن، في دمشق أم غيرها من المحافظات السورية، فيجيبه على الفور: “أريد أن أتعيَن في الجزيرة، لأني أريد أن أوفر راتبي، فوالدي بحاجة إلى المال وهو عاطل عن العمل، وبيتنا يفتقر إلى الماء والكهرباء”.

وهكذا عيّن فارس زرزور في الجزيرة السورية معلماً ابتدائياً.

مُغرق بالواقعية

فارس زرزور مغرق بالواقعية، فهو ينقل لنا تفاصيل الرحلة من صحن الجامع الأموي قرب البحيرة إلى محطة الحجاز، إلى حماه وحلب، إلى رأس العين إلى الحسكة واستقباله من قبل مدير المعارف، وتعيينه في قرية أبي راسين، وترحيب الآغا به، وإبلاغه أن الحكومة عينّت الأستاذ إكراماً لخاطره، وأمّا في الواقع فلا يوجد طلاب ولا طالبات أبداً، لذلك فعليه أن يأكل

ويشرب وينام ويأخذ راتبه من القامشلي إلى أن تأتي العطلة الصيفية فيذهب إلى داره والسلام.

ثم يشتري كتب الشهادة الثانوية من القامشلي، وهذا بعد أن قبض أوّل راتب له وأرسل النقود إلى والده العزيز ووالدته الحنون: “ذهبت إلى السوق وتناولت غدائي لحماً مشوياً واشتريت كتب البكالوريا مع قاموسين فرنسي وإنكليزي، ثم ذهبت إلى البقالية فاشتريت لوح صابون ومشطاً وكيلو تمر”. وشاهد بجانب الميزان رزمة من الكتب، فسأل البائع عنها، فأخبره بأنه يصر بها حاجيات المشترين، فيشتري منها خمسة كتب وكلّ كتاب بفرانك واحد، “وحملت حاجياتي ومضيت إلى الخان، فاستعدت حماري وعدت إلى القرية”. ثم يشرح كلّ رواية، ويفككها، ويلخصها ويشرحها، ويعلق عليها…

ومع بداية العام الدراسي 1947 لا تعجبه المدرسة التي كان فيها فيذهب إلى مدير المعارف في مدينة الحسكة، لينقله إلى مدرسة أخرى، فينقله إلى مدرسة “تل علو” التي تقع شمال القامشلي عند نقطة في الزاوية بين حدَي تركيا والعراق، ويعود إلى التشرد من جديد، وهنا لا توجد مدرسة، وعرف أن الدولة تسعى إلى كسب ودّ الآغوات ورؤساء العشائر فتعيّن لهم معلمين، ليقوموا بالتدريس، بل ليقوموا بخدمة هؤلاء الآغوات ورؤساء العشائر وكتابة ما يملونه من رسائل أو استدعاءات أو طلبات.

ونجده يستلهم مواضيعه من تجربته الشخصية في لوحات واقعية وفنية، ويرصد أدقّ التفاصيل في الحياة، عشيرة “شمر” وزعيمهم “دهام الهادي”، هؤلاء هم عالمه الرحب ومادته الخام… ينهل من معين همومهم وجهلهم وتعبهم، الأحاسيس والمشاعر المتقدّة، الكبوات والخيبات، يتوحّد معهم إلى درجة التقمص، حتى تضيع الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال.

وينتقل إلى دمشق وهناك كان ينهي دراسته للمنهاج الثانوي في بداية عام 1949، وقدّم للفحص، وفي الخريف علم بأنه من الناجحين، يقول: “وها أنا الآن على مفترق طرق، فإلى أين أمضي”. كان متأثراً برواية “كلّ شيء هادئ في الميدان الغربي” لإريك ماريا ريمارك، لذلك تقدّم بطلب إلى الكلية العسكرية، وأخذ يجمع الأوراق الثبوتية، ثم تقدّم للفحص الثقافي في نادي الضباط القديم على طريق الصالحية، وينجح فارس زرزور ويصبح طالب ضابط، ثم ضابطاً، ويظل يكتب في هذه التي تسمّى بالواقعية، ويسجل كلّ شيء حوله، ويعرّج في ذلك على فلسطين، على كلّ ما يلزم من أمورها ومقاومتها، وحربها مع العدو الإسرائيلي.

ثم يتكلم عن العقوبات والسجن، ونفيه إلى الشمال الغربي من الحدود السورية وهنا يلقى الكرم من حيث الطعام والنوم، واحترامه من قبل المختار وأهل القرية. وهناك يلتقي بالفنان فاتح المدرس، ويتعارفان، ويصبح صديقه، ويقول عنه: “ها هو ذا شاب يرتدي ثياباً متواضعة ويحمل تحت إبطه لوحة كبيرة وسطلاً، تلفت حوله برهة ثم اختار شجرة بعيدة، واتجه إليها وأسند لوحته على جذعها وانحنى على السطل … لا شك بأنه رسام، ونهضت متجهاً إليه”.

ينتقل إلى الجبهة، ولم يُرفع إلى رتبة ملازم أوّل، وهذه هي نتائج العقوبات التي لحقت به، سيخسر كلّ شهر خمساً وعشرين ليرة، وخلال ستة أشهر قادمة ستكون خسارته مئة وخمسون ليرة وتمضي به السيارة الجيب إلى بلدة “الحمة”.

شهادات عنه

ثم يُعيّن مُعاوناً لإدارة التوجيه المعنوي، وبعد ثلاثة أيام يأتي إليه الشاعر أبو فرات محمّد مهدي الجواهري، فيدعوه إلى غرفته ويحضر له طاولة وكرسياً، “وأخذ يزورنا الشعراء والكتاب سعيد حورانية وشوقي بغدادي وغادة السمان”. وقد قال له الجواهري: “أنا لا أفهم كيف يصبح الأديب القاص ضابطاً في الجيش”.

“رصد نضال الشعب السوري من أجل حريته واستقلاله”

وأقام مدّة قصيرة في مصر بصفة ملحق عسكري، والتقى فيها بنجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس.

نشر بعضاً من قصصه في مجلة الجندي، وكتب شجرة البطم التي جاءت بالجائزة الثانية لمجلة الجندي، وكانت مكافأتها 100 ليرة، وهي التي جاءت بالكهرباء والماء إلى بيت أبيه.

كتب قصة السجين التي أخرت ترفيعه، وتقاذفته العقوبات بتهمة اليسار حتى سرح من الجيش في عام 1959 مع بداية عهد الوحدة.

ونشر في عام 1962 بحثاً عن معارك الحرية في سورية، ورصد فيه نضال الشعب السوري من أجل حريته واستقلاله، وامتدت به الكتابة الروائية لتتجسد في ثلاثيته: “حسن جبل” و”لن تسقط المدينة” و”كلّ ما يحترق يلتهب”. وقد قام المخرج نبيل المالح بتحويل الجزء الأوّل من الثلاثية إلى سيناريو فيلم أخرجه بعنوان “الفهد”، من إنتاج المؤسسة العامّة للسينما.

يقول عن مفهومه للكتابة “كنت أقلد الذين أقرأهم وكنت أعرض ما أكتبه على بعض الرفاق، ومنهم جاري سعيد حورانية”.

يكرس حياته لحمل هموم الناس وقضاياهم الوطنية والاجتماعية بالكلمة… بالرواية… بالقصة القصيرة، ويكفيه فخراً أنه مجدّ المعارك التي خاضها أبناء الشعب في سورية.

قال عنه هاني الراهب: “رهيب… مخيف، يأتي، يجلس، نشرب معاً فيصمت ثم يمضي وأبطاله مظلومون، فقراء، متخلفون، جهلة”.

والرواية عنده هي إحدى الفنون التي واسطتها الفكر والرؤية والقلم وتوضع في حرص ودأب لتكون في خدمة الإنسان.

لكن هذا الإنسان المشرد الكاتب، الروائي والقاص عانى كثيراً من المشكلات العائلية، بسبب ابنه المعوق ومرض زوجته الدائم، لهذا آثر العزلة وأهمل مظهرة الخارجي وغدا لا مبالياً.

توفي في دمشق في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام 2003. فاز بجائزة الرواية القومية عن كتابه “معارك الحرية” في سورية وبجائزة المجلس الأعلى للآداب والفنون عن روايته “حسن جبل”.

وله من الروايات: حسن جبل – لن تسقط المدينة – اللااجتماعيون – الحفاة وخفي حنين – الأشقياء والسادة- المذنبون – آن له أن ينصاع – كلّ ما يحترق يلتهب.

وفي القصة القصيرة، له المجموعات التالية: حتى القطرة الأخيرة – 42 راكباً ونصف – لا هو كما هو، وقد نشرها في تونس عام 1976 – أبانا الذي في الأرض.

وله دراسة عن معارك الحرية في سورية. ضفة ثالثة