حرّاس الإيمان: علماء الدين والتغيير في الشرق الأوسط/ محمد تركي الربيعو

في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرنِ المنصرم، خاصةً مع اندلاعِ الثورة الإسلامية في إيران 1979، غدا الإسلامُ السياسي الساحةَ البحثيةَ لعددٍ كبيرٍ من الباحثين الغربيين، الدارسين لمجريات الأحداث في الشرقِ الأوسطِ؛ خاصةً أنّ هذا التيارُ بدا لهم بنزعته المعارضة لكل شيء، محلّ حيرةٍ، ومكاناً مناسباً لدراسة علاقة الحداثة بالدين، بالإضافة إلى دراسةِ فكرة الحداثات البديلة، التي تدعو لها هذه القوى وغيرها من القوى الدينية/السياسية المشابهة في العالم.

ورغم مساهمةِ هذا الاهتمام في تقديم مقارباتٍ غنيةٍ وجديدةٍ حول ما كانت تعيشه المنطقة من تحولاتٍ أيديولوجيةٍ، سواء على صعيد انكسارِ زمن الأفكارِ القومية لصالح هذه الأفكار، أو على مستوى فهمِ الممارسات اليومية لشرائح واسعة من النخب المتعلّمة، وأبناء الطبقة الوسطى العربية، مع ذلك جاء الاهتمامُ، كما يرى بعض الدارسين، على حساب فهم باقي الجماعات الدينية وبالأخص جماعة العلماء، الذين أخذوا يغيبون عن مشهدِ الدراسة انطلاقاً من فكرة جمودهم الديني وخضوعِهم السياسي. ونتيجة لهذا الحصار، ظهر علماءُ الدين في صورة من أثخنتهم الجراحُ، وحلّ بهم التعبُ، وانتهى بهم الحالُ إلى البقاءِ على هامش الفضاء العام في العالمِ الإسلامي.

وفي سياق تفسيره لهذه الرؤية البحثية، يرى مائير هاتينا، محررُ كتاب «حرّاس العقيدة في العصر الحديث/ العلماء في الشرق الأوسط» والمُترجم عن مدارات للأبحاث، أنّ أحد أسباب المكانة الهامشية للعلماء في أجندة الباحثين الغربيين، إنّما تعود لتأثّرهم بمقولات الإسلاميين الذين اتّهموا العلماء بخيانة قضيّتهم، من خلال خضوعهم لنُظم الحكم الضالّة، وعدم انخراطهم في المجتمع بشكلٍ كاف، وقد وجد هذا الاتهامُ الحاد الذي وجّهه الإسلاميونَ حول تدهور أحوال العلماء المعاصرين صدَاه في بحوث علماء بارزين مثل، إيلي قدوري وبرنارد لويس وجيل كيبل وأوليفيه روا، الذي وصل مثلاً في كتابه انذاك «فشلُ الإسلام السياسي» إلى أنّ فترة ما بعد التسعينيات في العالم الإسلامي ستكون فترةً للسلفية الجديدة. ورغم أنّ بعضهم قد اختلف حول الطبيعة الحقيقية للظاهرة الإسلامية، إلّأ أنّهم بقوا متفقين ضمنياً على النظر لدور المؤسّسة الدينية السنيّة، على أنّه لم يعد سوى هامشي، وهذا ما يؤكّده كل من جون أسبوزيتو وجون فول من خلال حديثهما في كتابٍ مشترك لهم عام 2001 عن «أفول نجم العلماء» الذي لم يعد يتجاوز حدودَ المسجد والمعاهد الدينية.

تحدّي النموذج

مع بدايةِ الألفية الجديدة، أخذ عددٌ من الدارسين للعالم الإسلامي، يراجعون هذه الفكرة حول العلماء وهامشيتهم. ولعلّ من الأوائل الذين لفتوا الاهتمام إلى ذلك الباحثُ الباكستاني محمد قاسم زمان، في كتابه «العلماء في الإسلام المعاصر: سدنة التغيير»، ولاحقاً الباحثُ البلجيكي توماس بيريه، الذي وجد في رؤية زمان مصدر الإطار النظري لدراسة دور العلماء في سوريا، خلال فترة البعث. إذ وجد الأخيرُ أنّ تجاهلَ دور العلماء في سوريا المعاصرة لا يعود إلى انحسارِ دورهم، بل نجم بالأساس عن رؤية أكاديمية تجاهلت النشاطَ الإسلامي الأكثر هدوءاً، لصالح الاهتمام بدورِ الحركات الإسلامية، ولذلك وجد بيريه من خلال قراءته لتاريخ الإسلامِ الرسمي في سوريا، أنّ الصحوة الإسلامية التي شهدتها سوريا منذ الستينيات فصاعداً، كانت ظاهرة قادها العلماء بامتياز، بعكس القراءات التي عادةً ما ربطت هذه الصحوة بتأثير الحركة الإسلامية فقط. وفي مصر أيضاً كان المؤرخُ الديني البلجيكي جاكوب بيترسون قد سبق توماس بيريه إلى هذه النتيجة، من خلال دراسته لفتاوى العلماء المصريين في القرن العشرين، إذ وجد أنّه رغم إخفاق هؤلاء العلماء في التأثيرِ على السياسةِ بشكل مباشرٍ، فقد حالفهم النجاحُ في نقل درجةٍ معينةٍ من الرؤية المحافظة للإسلام إلى عمومِ الشعب، ما ساهم في أسلمةِ المجتمع المصري، وكانت الفتاوى أحد الحوامل الرئيسية لهذا المشروع.

انتفاضاتٌ وعلماء

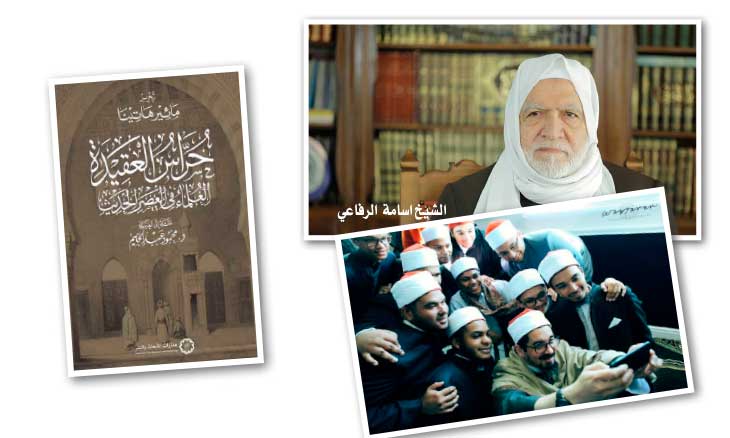

لم تحظّ هذه القراءات، رغم أهميتها، باهتمامٍ كبيرٍ لدى جلّ الباحثين العرب، وربما يعود ذلك لعدم ترجمتها وتعميمها، وأيضاً لبقاء الرؤى التقليدية عن العلماء، التي بقيت النخبُ الحداثوية تُردّدها، هي المهمينة على حقلِ البحث والرؤية للحقل الديني. مع اندلاع الانتفاضات العربية، عاد السؤال حول دور الدين وموقف العلماء، مما يحدث ليطرح نفسه من جديد، وهنا يمكن القول إنّ غالبية النقاشات قد انحصرت في ثلاثة اتجاهات رئيسية.. الأول برّر غياب العلماء لانعدام تأثيرهم في العقدين الأخيرين، لصالح قوى دينية وسياسية أخرى، وبالأخص القوى السلفية التي فاجأت المتابعين في مصر بامتداداتها داخل الشارع، في المقابل هناك من بقي منحازاً للرؤية التقليدية، التي ترى أنّ العلماء انحازوا للاستبداد، ووقفوا موقفاً سلبياً تجاه ما يحدث، ولعلّ مواقف الشيخ الدمشقي محمد سعيد رمضان البوطي مما حدث في سوريا، مثّلت للبعض فرصةً للتعميم على باقي موقف العلماء. وفي مقابل هاتين الرؤيتين هناك من حاول أن يبقى معتدلاً، عبر القول إنّ موقفَ علماء الدين لم يكن موحداً، بل شهد انقسامات حول ما يجري، ففي الحالةِ السورية مثلاً، نجد أنّه في مقابل البوطي والمفتي أحمد حسون، هناك مواقف مساندة لمطالبِ الناس، كما في حال جماعة زيد ذات الأرومة الصوفية، وشيخها أسامة الرفاعي. ورغم صحّة هذا التوصيف بعض الشيء، بيد أنّه في المقابل ربما بالغ كذلك، من خلال اضفائه صبغةً نضاليةً أو ثورية على رؤية هؤلاء «العلماء الثوريين»، متناسياً أنّ موقفهم مما جرى بقي يستندُ إلى الأسلوبِ الهادئ ذاته، وفق تعبير آصف بيات حول التغيير، فمثلاً وجد جواد قريشي من خلال تحليله لخطب علماء دمشق في عام 2012، أنّه رغم أنّ خطب الرفاعي بدت متناقضة مع دروس وخطب البوطي، من خلال إلقاء اللوم على الحكومة والأسد وكل من هم في موضع المسؤوليةِ، وهذا ما كان يعني الوقوف مسافة بعيدة عن الموالاة، لكن ذلك لم يعنِ تبنياً صريحاً لموقفِ المعارضة، فالرفاعي ومن خلال خطبه، حاول لعب دور الوسيط الأخلاقي بين الحكومةِ والمتظاهرين، وتقديم دليلٍ إرشادي ديني للمتظاهرين، وليس تنصيب نفسه كقائدٍ أيديولوجي لهم، وهو الأمر الذي لم يفهمه النظام، ولا قوى المعارضة لاحقاً، التي حاولت الزجّ بجماعته في العمل السياسي اليومي المباشر، إلّا أنّها لم تدم طويلاً، إذ فضّلت الجماعة لاحقاً الانكفاءَ والعودة للعب دورها التقليدي في حي الفاتحِ في مدينة إسطنبول، الذي تحوّل إلى مكانٍ جديدٍ للجماعة ولقسمٍ كبيرٍ من اللاجئين الدمشقيين، من خلال إشرافها ودعمها لعددٍ كبيرٍ من المؤسسات الإغاثية والخدمية والطبية، التي تقدّم خدماتها للاجئين، وهذا ما بدا أكثر نجاعة بنظر الجماعة، وحتى اللاجئين، مقارنة بخطبِ المعارضةِ السياسية ومؤسساتها الواقعة في حي فلوريا الإسطنبولي النخبوي.

ولعل مثال حالة حركة زيد وصمودها في الخارج مقارنة ببعض الجماعات الإسلامية ، قد يفرض علينا إعادة الاعتبارِ لدور العلماء، والأهم إعادة دراسة مؤسّساتها وما عاشته من تغيراتٍ عميقةٍ خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى دراسةِ أساليبهم الجديدة في التشبيك الاجتماعي والديني وعلاقتهم بالسلطة، بدلاً من التمسك بعبارة أفولِ زمنهم أو قياس درجة ثوريتهم من عدمه.

٭ كاتب من سوريا

القدس العربي