أحمد بيضون يدعو الى تحرير العرب من الثقافة المعطّلة/ انطوان ابو زيد

كتاب بالفرنسية يجمع بين السيرة الشخصية والتأمل في أزمات المرحلة

يعود المفكر والأكاديميّ اللبناني أحمد بيضون قرّاءه بغير لغة الضّاد التي أثرت عنه نصاعته فيها، يعودهم فرانكوفونياً بل كاتباً متيناً بلغة فرنسية، لا تقلّ رفعةً وجمالاً عن لغته العربية الأصيلة، وذلك في كتاب جديد صادر له بالفرنسية، عن دار لوريان دي ليفر وأكت سود ، بعنوان: “تحريرات العرب المعطّلة”. والكتاب كناية عن مقالات وأبحاث وكلمات كان الكاتب قد “Libérations arabes en souffrance” أعدّها لمناسبات عديدة (مؤتمرات، وندوات، ومقدمات كتب، محاور بحثية،وغيرها).

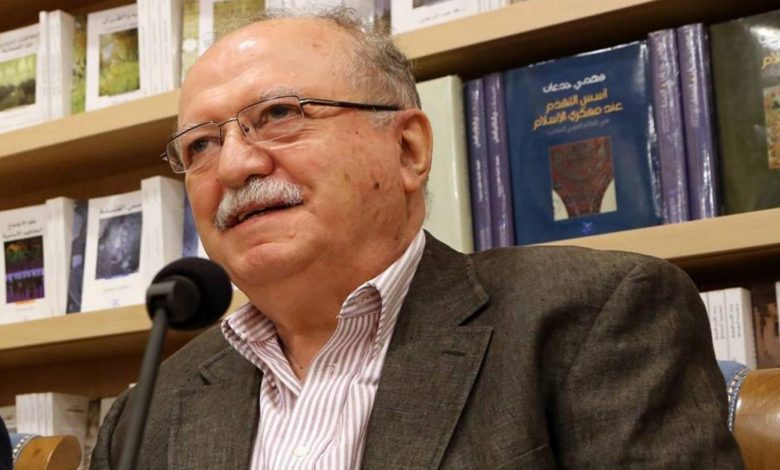

ولكن قبل الحديث عن الكتاب وعرض أهم المحاور فيه، لا بدّ من التعريف بالكاتب، فهو من مواليد بلدة بنت جبيل، في الجنوب اللبناني، العام 1943، عالم لغوي وباحث في علم الاجتماع، وله في العربية: الأخلاط والأمزجة، الإصلاح المردود والخراب المنشود، محنة لبنان المتمادية، كلمن، من مفردات اللغة ومركبات الثقافة ، كتاب الجمهورية المتقطّعة وسواها. أما في اللغة الفرنسية فله الكتب الآتية: الهوية الطائفية والزمن الاجتماعي لدى المؤرخين اللبنانيين المعاصرين ، لبنان، سبُل في حرب غير أهلية، البحر الأبيض المتوسّط اللبناني “الصّيغة”، الميثاق والدستور ، انحلال لبنان أو الإصلاح اليتيم.

يمكن اعتبار الكتاب الأخير، الصادر حديثا، بمثابة سيرة ثقافية ذاتية، بل هو نوع من الشهادة الحيّة لكاتب مثقّف وملتزم بفهم مجتمعه، فهما ًعميقاً، وعلى ضوء تجربة شخصية لا ينفكّ فيها المجرِّب عن مساءلة مجريات حياته الفردية بالاستناد الى ما تضعه السياسة وعلم الاجتماع والنقد الأدبي من معايير وأحكام بين يديه، وما يتنخّله منها ليصلح أدوات لوصف تجربة وواقع فريديْن، حرصاً على الأمانة والموضوعية اللتين أُثرتا عنه في درس اللغة وفقهها بالعربية، وفي استخلاص العِبَر من كتابة التاريخ. إلى هاتين الخلّتين، تضاف طرافة الكاتب، وفكاهته المستفادتان من وقائع منتخبة من سيرته، ومن وصفه الواقع اللبناني الغريب في ذاته. يستهلّ أحمد بيضون كتابه، طبعاً بعد التنبيه، بالكلام على تكوينه الفرنكوفوني، فيروي اكتشافه الفروق الصوتية واللغوية بين الأسماء (جوزيف/ يوسف) وتأثّره بقراءته المسرح الشعري الكلاسيكي للشاعر، ومن بعده انصرافه الى قراءة الكلاسيكيين الفرنسيين من أمثال فولتير وراسين ولامارتين وفيكتور هيغو وأناتول فرانس وغيرهم، ومناكدة مدير المدرسة الرسمية، في بنت جبيل، الذي ما برح يتباهى بكونه حفظ كلّ كلمات القاموس الفرنسي الصغير، وأنّ جلّ سطوته على الطلاب إنما استمدّها من كتاب الجيب الذي لطالما لازمه في مكتبه.

ويروي الكاتب بيضون كيف أنّ عناده، صغيراً، كان قد حمله على مطالعة كلّ الروايات الفرنسية المتاحة له، إلى جانب حفظه عشرات الآلاف من أبيات الشعر العربي القديم، واستظهاره بعضاً من القرآن، وقراءته السّير الشعبية في التراث العربي، مرّات عديدة. بيد أنّ مسيرة تشكيل الثقافة وبناء الكونية اللغوية ما كانت لتنتهي عند هذا الحدّ؛ إذ ما أن بلغ الكاتب مرحلته الجامعية أواخر الخمسينيات، من القرن الماضي، وأوائل الستّنييات، حتّى انتقل التحدّي الثقافي إلى صعيد آخر وأسماء أخرى في سماء الأدب والفلسفة إبان إقامة الكاتب في فرنسا. فأتى على كتاب “الكائن والعدم” لجان بول سارتر، بالكامل، وهو أمر لم يدّعه فحول القرّاء المعدودين على أصابع اليد الواحدة! أما النكتة من كلّ ذلك فأنّ الراوي أحمد بيضون، إذ يُطلع القارئ على أهمّ المحطّات في تكوين ثقافته باللغة الفرنسية – عبر مطالعة آثارها الأدبية – ينبّهه الى شّغف القراءة الذي لازمه، على امتداد هذه المراحل، وكان شرطا ًواجب الوجود لتكوين خامته وأسلوبه الأدبيين اللذين بهر بهما المؤرّخ الفرنسي بيار شونو لدى مرافعته عن أطروحة الدكتوراه التي أعدّها العام 1982، وقد وصفه بأنه “كاتب عظيم في اللغة الفرنسية “(ص:20). بالطبع، لم يترك الكاتب بيضون أن يمرّ الإطراء السالف وصفه من دون أن يتبعه بطُرفة أو فكاهة، كأن يروي كيف أنه، في حمأة المرافعة عن أطروحته ولدى انصرافه منها، وطأ قدم مكسيم رودنسون، العلاّمة الشهير، فآلمه أشدّ الإيلام وجعل يبكّته ضميره على ما اقترفه بغفلة منه!

الحداثة اللبنانية

في الكتاب أيضاً كلام على الحداثة بل العصرنة وآثارها في المجتمع اللبناني، ريفاً ومدينة وجماعاتٍ وأفراداً على حدّ سواء. إذ يعتبر الكاتب بيضون أنّ عوامل الحداثة هذه بدّلت علاقة الإنسان بالزمان والمكان، وأنها حوّلت صلة الفرد بجماعاته إلى علاقة صراعية محتدمة، وعلى كلّ الصعد. فما يصحّ على المجال السياسي، بات ينسحب على الثقافي والأدبي؛ ومن هنا استأنف الكلام على الشعر العربي الحديث، وتحطيمه كلّ الإيقاعات التي لطالما فرضتها قواعد النّظم التقليدية. ومن هذا المنظار أيضاً – بحسب الكاتب بيضون – يحسن التفكّر في ما أصاب الأنواع الأدبية الأخرى، وما طرأ على التنظير للشعر من تحوّلات، يعزوها لكاتب إلى طغيان الوافد إلينا من النقد الغربي، ومن تفريعات وانشقاقات في شأن امتثال الشاعر والأديب لقواعد النّظم أو السّرد الجاري اعتمادها. ويخلص الكاتب، في هذا الشأن إلى أن مبدأ الاصطفائية هو الذي صار يتحكّم بصعود النّخبة المبدعة التي أفلحت في صنع مجالها الحيّ من داخل اللغة العربية وتراثها الفيّاض.

ويتطرّق الكاتب بيضون، في الكتاب نفسه، إلى موقف الكاتب العربي من الكلّيات أو الأمور الإنسانية التي تشغل كلّ أمرئ في الدنيا، فرأى أنّ الواسطة إلى تلك الكليات هي الكلام، وأنّ ترجمة هذه الكليات إنما تكون في العبارات والمصطلحات التي أنفق علماء اللغة وفقهاؤها على ترتيبها وتصنيفها بحيث توافق مضامين الواقع أو مراجعه، على حدّ تعبير دوسوسّور. إلاّ أنّ العرب، في ما شرعوا بتسميته ودلّوا عليه أخطأوا في التعيين، وأطلقوا تسميات لا توافق المسمّى موافقة تامة، مثاله على ذلك ما كان بالنسبة للنّمِر الذي كان اسمه بالعربية القديمة “بَبر”. وقس على ذلك العديد من التسميات التي استسهل العرب تعريبها ولفظها منقولة عن الأجنبية، في حين أنّ لها كلمات تعادلها في العربية، وتدلّ على مسمّياتها دلالة تامة، مثل مكوّنات الأثاث وعلم الحيَل وغيرهما. ومن ثمّ لا يلبث الكاتب أن يعرض لظاهرة الناقد المصري والأديب طه حسين، الذي أحدث دويّاً في بلاده والبلدان العربية فاق، في زمنه، ما أحدثه اقتحام علم النفس وعلم الرموزية (السيميولوجيا) عالم النقد الأدبي وذلك لدواع يفسّرها لاحقاً.

أما الحافز الذي كان حملَ كاتبنا على التنبّه للظاهرة التي مثّلها طه حسين في حياته وبعد مماته، فكان عناية المعنيين بشؤون الفكر والثقافة، في مصر والبلدان العربية كافة، عناية مفرطة بأعماله النقدية، قبولاً ورفضاً، وتأييداً وتخويناً، وإعادة طبع لأعماله النقدية، حتى المعدّلة منها، ولا سيّما كتابه “في الشعر الجاهلي”، وإعداد الأطاريح والدراسات على نحو لم يسبق إليه في تاريخ النقد. ومما أورده من دواعٍ أنّ طه حسين جعل يمسّ، بفكرة إنكاره أصالة الشعر الجاهلي واحتمال انتحاله، ركناً أساساً من أركان علم تفسير القرآن الكريم، عنيتُ به الأسانيد. وبالمقابل، انطلق العديد من النقّاد المناصرين للاتجاه العلماني من مسلّمة انتحال الشعر الجاهلي – أو إمكانية الانتحال- ليبنوا نظرياتهم النقدية ويتوسّعوا في رفدها بما أمكنهم من أمثلة مستفادة من فقه اللغة المقارن وعلوم اللغة – بشأن لهجة قريش ولهجات القبائل اليمنية القديمة وغيرها- والتاريخ وعلم الاجتماع لتأكيد منطلقاتهم النظرية السابقة. وأياً يكن المسار الذي سلكته أعمال طه حسين، فقد أمكن لها أن تحرّك مياه النقد الرّاكدة، وأن تحدث ارتجاجاً عميقاً في وعي الجماعة لتراثها الشعري وصلته بالمقدّس، وأن تعاود النّظر في تأريخ جديد للغات العرب وإرثهم المدوّن عبر الزمن، على ضوء أحدث العلوم وأقدرها نفاذاً وكشفاً، وبالمنهج العلمي نفسه الذي توكّأ عليه طه حسين.

وفي الكتاب أيضاً، بحث مستفيض عن “صورة الجسد لدى أبي جعفر الطوسي” (385-460ه) 990 – 0105 م، يجمل فيه الكاتب آراء “شيخ الطائفة” بشأن تدبّر المؤمن جسده وفقاً لمقتضيات الإيمان، وتصويب حركاته وإيماءاته على نحو يكفل ارتقاءه نحو الله تعالى في حلّه وترحاله، وصلاته ونومه وقيامه. وليس هذا فحسب، فالكاتب يشير الى لزوم تهيئة السبيل أمام العلمانية في الشرق العربي، ليحظى المواطنون، المأزومون اليوم بهوياتهم “القاتلة”، ببعض نعَمها، على الرغم من الحوائل والحدود التي تقف عندها محاولات البعض. ويورد مثالاً ساطعاً على الترجح بين الوعد بأطياف العلمانية المخبوءة في بطانة الدستور، وبين نقيضه الوعيد الماثل في التناحرات الطائفية، والمنافرات السياسية الناجمة عنها، بلده لبنان.

وبعد، هل من شكّ في ما تحمله العوامل المذكورة في كتاب أحمد بيضون، من تعطيل للفكر النقدي واللغوي الحرّ، ومن تكبيل للمواطن الفرد، أوائل القرن الواحد والعشرين، وردعه عن المساهمة في نهضة ذاته، بالمقام الأوّل، تمهيداً لإنهاض وطنه من عثراته، وهي تكاد لا تُحصى؟