اليسار الجديد: الابتزاز بالأخلاق والتهديد بثقافة الإلغاء/ مصطفى شلش

نشرت «هاربرز ماغازين» في 7 تموز (يوليو) الماضي رسالةً مفتوحةً على موقعها الإلكتروني بعنوان «رسالة عن العدالة والنقاش المنفتح». وصل عدد الموقّعين على الرسالة إلى 150 من الأسماءِ البارزة في عالم الأكاديميا والأدب والفن والمجتمع. رأى هؤلاء في رسالتهم أنّ «التّبادل الحرّ للمعلومات والأفكار الذي يمثّل شريان حياة المجتمع الليبرالي، صار خاضعاً للتضييق بشكلٍ يومي». تأتي هذه الرسالة في لحظةٍ حرجة في تاريخ حركة حريّة الفكر والتعبير عن الرأي التي تتعرض لضغطٍ متزايد جراء انتفاضاتٍ جديدةٍ تعمّ مناطق مختلفة من العالم، مطالبةً بالمساواة والعدالة ومراجعة الماضي. توجّه الرسالة تحيّةً خاصةً إلى هذه الانتفاضات التي تطالب «بإصلاحِ قوى الشرطة، ومساواةٍ أكبر في الإدماج المجتمعي، وخصوصاً في التعليم العالي والصحافة وأعمال الخير والفنون».

لكن في فورة هذه المطالب المحقّة، قد تتفاقم المظلوميات، منتجةً تشنجاً يبلغ حدّ إقصاء أي صوتٍ لا يتماشى كليّاً مع ما ينادي به الشارع، ضاربةً بهذا جوهر الحركة وأساس انطلاقها. المشهد الفكري يتغيّر بطريقةٍ هائلةٍ باتّجاه تقييد حرية التعبير عن الأفكار، كما الوصول إليها، ولو كان ذلك على سبيل الأرشفة أو المعرفة أو الدراسة. يتعرض المحرّرون للطرد عند نشرهم موادّ جدليّة، ويجري سحب الكتب في حال الادّعاء بعدم أصالتها، ويُمنَع الصحافيون من الكتابة في مواضيع معينة، ويخضع أساتذة الجامعات للتحقيق في حال اقتبسوا أعمالاً أدبية في صفوفهم. فـ«ثقافة الإلغاء» هي الوصف الدقيق لما يحصل في البيئات السياسيّة والاجتماعيّة هذه الأيام. سيادة منطق «الصّوابية السياسية» باطّراد أدت إلى فرض نوعٍ من الانسجام الإجباري في صفوف المفكرين، وأخذ كثيرون يتفادون المواضيع الشائكة أو التعبير بحرية عن أفكارهم حيالها. إلا أنّ السكوت عن طرح مشكلةٍ ما لا يعني حلّها، ولا يعني اندثارها بفعل هذا السكوت.

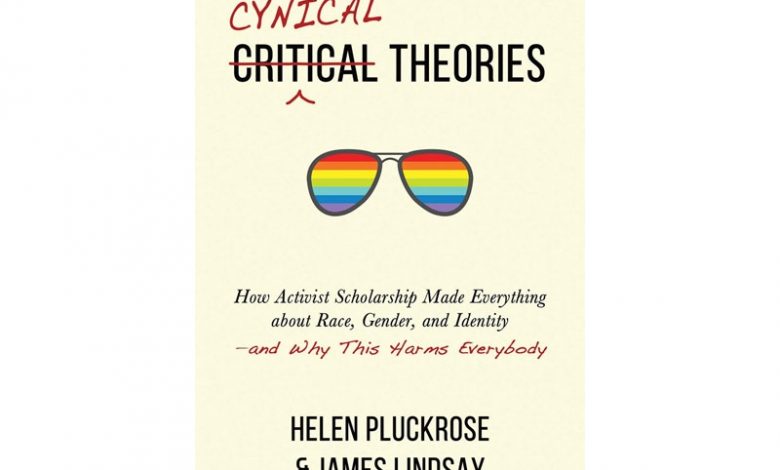

في هذه الأجواء المشحونة، قدّم جيمس آي ليندساي وهيلين بلوكروس أخيراً كتابهما Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody (منشورات بيتشستون ـــ 2020) ليشرحا نصف قرن من التاريخ الفكري بلغ ذروته في عصرنا الحالي. يتمحور الكتاب حول القيم المعولمة، ويجادل المؤلفان حول: «كيف أصبحت هذه القيم تهدّد حرية التعبير، والنقاش العلمي، وتقييم العقل!»

يبدأ الكتاب بدراسة التغيرات الفكرية على المستوى الأكاديمي جراء محاولة فرض مبادئ العدالة الاجتماعية. لا يهدف الكتاب إلى نقد العمل من أجل مجتمع أكثر عدالة بوصفه قضية لا تستحق الدراسة أو العمل مِن أجلها. بدلاً من ذلك، يجادل المؤلفان بأن هناك حملة مُعسكرة باسم العدالة الاجتماعية النقدية لا تتعلق في كثير من الأحيان بالعدالة الاجتماعية على الإطلاق، بل تتعلق بمجموعة فكرية غير ليبرالية من النظريات التي تجد أصلها في أفكار مثقفي ما بعد الحداثة التي يعود تاريخها إلى أواخر الستينيات، واندمجت هذه الأفكار في أطروحة مركزية تفترض أن الحقيقة والمعرفة والأخلاق مُغلفة إلى حد كبير في خطابات القوة والامتياز، بحيث يجب فهمها على أنها بنى اجتماعية بدلاً من كونها ثمار أفعال ونقاشات موضوعية. لذا، عندما يتحدث مناضلو ما بعد الحداثة، فإنّهم يقدّمون المجتمع كونه بناء معرفياً، ولغوياً مُصمّماً للحفاظ على المهيمن في السلطة ضد المظلوم. كما يرفعون شعار «لا توجد حقيقة موضوعية ومحايدة». ويتم تقديم المبدأين السابقين على أنهما «الحقيقة» ببساطة، ولا يجب التسامح مع أي جدل حولهما، ويجب أن يتوافق الجميع حول هذين المبدأين أو يتم إقصاؤهم عبر تهم جاهزة أشهرها «عنصرية بيضاء» و«ذكورية» و«فاشية أو نازية» و«معاداة سامية»…

في نظر مؤلفَي الكتاب، فإن العدالة الإجتماعية تحولت جراء الفكر الما بعد حداثي إلى دين أو عبادة أكثر من كونها حركة سياسية. إنهما يعتبران أنّها استحالت تقليداً إيمانياً أعيدت صياغته وموجهاً ضد العقل، يسمح بالتلاعب بالأفكار تحت مسمى «النسبية» ويقضي على الاختلاف عبر الوسائل الناعمة مثل النبذ الاجتماعي والتشويه، والخشنة عبر استدعاء ترسانة القوانين والعقوبات المادية للدولة التي يهاجمها في الوقت نفسه. إننا الآن نواجه إيماناً ما بعد حداثي قائماً على إله ميت، يؤمن بقوى دنيوية غامضة، تقوض أنظمة السلطة ولكنه يقدس سلطة الضحية، إنّه الدين الأصولي لليسار الجديد العلماني اسمياً.

إذا كان هناك شعار لتلك المرحلة التي نعيشها الآن، سيكون «إنكار الواقع الموضوعي»، إذ شهدت حقبة الستينيات وحتى يومنا تدفقاً لأفكار لا تُحصى من مثقفين ما بعد حداثيين أمثال: ميشال فوكو، وجان فرانسوا ليوتار، وجان بودريّار، وجاك دريدا في اتجاهات عديدة، وتحولت ما بعد الحداثة من حالة التشكك الراديكالي ذات التوجه العدمي في الستينيات إلى حالة عقائدية مُعسكرة، إلى «ما بعد حداثة مُجدّدة».

بقيت ما بعد الحداثة المُجدَّدَة، على أسس الأولى للما بعد حداثة المنبثقة مِن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأبرز هذه الأسس هي رفض السرديات / الإيديولوجيات الكبرى، والتشكيك الراديكالي الذي رفض المسيحية والماركسية والعلم والعقل وأركان الديمقراطية الليبرالية، وعدم وضوح الحدود المفاهيمية مثل تلك الموجودة بين الصحة والمرض أو الحقيقة والمعتقد. ظلت هذه الأسس بدون تغيير إلى حد كبير حتى مع تطور ما بعد الحداثة وتطبيقاتها مِن بداياتها التفكيكية التي كانت طريقة تفكير بائسة في فرنسا قبل تحولها إلى نشاط فكري عام في الولايات المتحدة واكتسابها نمط تقديس ديني اليوم. داخل الأكاديمية الأميركية، تطورت ما بعد الحداثة مِن «مرحلتها التفكيكية البائسة» في الستينيات، إلى «ما بعد الحداثة التطبيقية» في الثمانينيات. وبقيت تغزو حقول المعرفة والممارسة الإنسانية حتى منتصف العقد الأول من القرن الـ 21، وأخيراً وصلت إلى ما أسماه ليندساي وبلوكروس «ما بعد الحداثة المُجدَّدَة» في العقد الأول من القرن الـ21، عندما جمع العلماء والنشطاء النظريات والدراسات الموجودة في منهجية عقائدية بسيطة، تُعرف ببساطة باسم «العدالة الاجتماعية». تشير هذه العقائدية إلى فكرة أنه يمكن تحويل التجريد إلى شيء حقيقي. في هذه المرحلة، يفسر منطق العدالة الاجتماعية النظرية على أنها حقيقة، وبالتالي باعتبارها الطريقة الوحيدة لعرض الواقع وتفسيره.

حملت ما بعد الحداثة وصورها عشرات النظريات بدءاً من نظرية ما بعد الاستعمار، ونظرية «الكوير»، ونسخ عديدة من النسوية، ودراسات الجندر، ودراسات الإعاقة والسمنة، ونظرية العرق النقدي… لا تعني إعادة النظر في هذه النظريات أنها لا تحمل مزايا وصنعت فرقاً في نظرتنا إلى العديد من الأفكار. لكن مع الوقت، صارت هذه النظريات تُحمل الفرد عبئاً أقل من الالتزامات المفروضة وتلقيها على المجتمع والآخر. ففكرة أنّ حياة النساء يجب أن تُرفع على ظهور الذكور، وحياة السود يجب أن يبنيها البيض…، تبدو نظرة أخلاقية برّاقة، لكنها في الواقع تفتقد للمنطق العقلاني، وتُكرس للاتكالية، وتُبقي على عدم المساواة قائماً جراء تحميل فئة غالباً لا تكون مسؤولة عن مصير فئة أخرى.

ما يعبر عنه الكتاب ليس حالة ذهنية غير أخلاقية. إنه قلق حقيقي بشأن التهديد الذي يشكله نشاط العدالة الاجتماعية وسياسة الهوية وإرث ما بعد الحداثة على علمانية التنوير والاعتقاد بأن الخلاف والنقاش هما وسيلة للوصول إلى الحقيقة، لا تقديس الضحايا. في هذه المرحلة، قد تتساءل: هل حقاً أنّ فكرنا محاصر من أساتذة ونشطاء ما بعد الحداثة غير علمانيين، ولا متمردين، وأصبح التضليل وثقاقة الإلغاء هما الوظيفة المركزية لهم؟ هل كنت تظن يوماً أن العدالة الاجتماعية التي كانت حلماً منشوداً ذات يوم تحولت على يد تحالف بين قوى المجتمع المدني واليسار الجديد والقوى المعولمة، إلى فعل شرير يقوّض الحريات ويخنق المناخ الأكاديمي داخل الجامعات والصحف ومؤسسات السياسة؟

يحذرنا الكتاب مِن الحالة التي وصلنا إليها جراء التعامل مع العدالة الاجتماعية لما بعد الحداثة المجددَة كونها حقيقة، وموضوعاتها، وخصوصاً الجنس والعرق واللغة… صارت حقولاً لا تسمح بأي مُعارضة، ويجب إلغاء أي شخص يخرج عن النص فيها. يجب ألا نخجل يوماً من لون بشرتنا لو كان أبيض، أو أفكارنا المحافظة، أو قيمنا الكلاسيكية، يجب أن ندرك أن التنوع والنقاش والاختلاف والمعارضة، سمات أساسية لأي بيئة صحية للحياة، وبالتأكيد، فإنّ أي مدرسة فكرية تتخذ من الإلغاء درعاً لها، نسوية كانت أم عرقية أم علمية، هي مدارس مُفلسة على المسار الفكري. لذا تحتمي دائماً بالإدانة الأخلاقية للفرد المُعارض لها. المواجهة تبقى أفضل الحلول، وخصوصاً إذا كُنا أفراداً أو جماعات لم يرتكبوا أو يمارسوا أو يغتصبوا حقوق الآخرين، لهذا يأتي الاختناق الفكري والحرب النفسية التي يشنّها اليسار الجديد من أجل أن يُخفي إفلاسه فكرياً وفشله سياسياً.

ملحق كلمات