بسام حجار المثنى/ وضاح شرارة

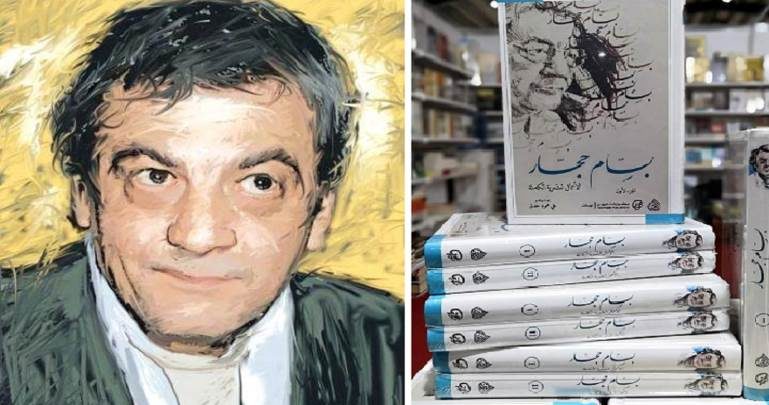

قد يأنس القارئ (“الناقد” من بعد) إلى حمل شاعر يقرأه وقرأه منذ زمن أول، على صاحب شعر واحد ومتصل. فيتحرى في مجموعاته المتعاقبة الخيوط الواصلة “ختام القصيدة بالمطلع”، على قول الشاعر العراقي. وحين يرجع إلى قراءة شاعره في “أعمال كاملة”، يقوى نازع التوحيد ويشتد. وعلى ضوء هذا النازع، قرأت بسام حجار المجتمع في الأعمال الشعرية الكاملة (نشر “الرافدين” و”تكوين”، بيروت- الكويت، 2019، إعداد وتقديم علي محمود خضيّر، في جزءين). وعادت عليّ محاولة القراءة، على هذا النحو، بالخيبة. فبسام حجار ليس شاعراً واحداً أو الشاعر نفسه طوال الأعوام الستة والعشرين التي كتب الشعر في أثنائها، بين 1980 (مشاغل رجل هادئ جداً) و2006 (تفسير الرخام). وفي الانقلاب أو التحول من مجموعة الى مجموعة، وفي الترجح بين صورة أو صيغة كتابة وبين صورة أخرى مختلفة (في المجموعة الواحدة ربما)، يسع القراءة اقتفاء “عمل” الشعر، أي التماس بسام حجار لغته و”رسومه” في مضطَرَب “العالم كله”، فـ”يتاح” لهذا العالم “أن يشبه شيئاً” (من فقط لو يدكِ، ص 222، ج1).

ولكن هل هذا، دعوة العالم المضطرب إلى شبه شيء، هو حادي الشاعر او صبوته ومرغوبه؟ الأرجح، على زعمي، أن هذه الدعوة- وهي سؤال يتوجه به صاحبه إلى بنتٍ طفلة يقترح عليها إرادةَ فعل وتصديقه (ص 223، تتمة الشاهد)- تشبيه في تشبيه. فدأب الشاعر، بسام حجار، في المجموعات الثلاث الأولى على التقليل، تدوين (حوادث) غشيان ما لا يشبه شيئاً وعدوانه على الأشياء وأشباهها. وهذا منذ مقطوعته الأولى، تعب، وهو كتبها قبل أربعين عاماً، في كانون الثاني 1979: (أكلما اهتديت إلى شجرة/سبقتني الخضرة إليها؟/ أكلما اهتديت إلى امرأة/تحتلها الأسماء/ أكلما اهتديت الى وجهي/ سبقتني التجاعيد إليه؟). فتعرُّف الأشياء، شجرة امرأة وجهاً خضرة اسماً تجاعيد، على أنواعها وأكوانها، يخربه بل يبطله قيامها في الزمن وقيام الشاعر. والشاعر والشجر والنساء والأسماء لا يقيمون في زمن واحد. والزمن، تعريفاً وكينونة، فرق وانتفاء مطابقة. فهو إما على حال سابقة وإما على حال متأخرة، وإما على حال متشابهة وإما على حال مختلفة… فكيف يصح الكلام على “اهتداء”، أي على مطابقة، في هذه الحال؟ وما يدري صاحب الكلام أن الخضرة التي سبقته إلى الشجرة هي سمة الشجرة المعيِّنة؟ وأنها دليل الناظر إلى منظره؟ والاسم إلى الإمرأة؟

وتدوين وقائع الغشيان والعدوان هذه، ومراودة الفروق بين الأشياء وصورها، أمران عسيران، ويقتضيان حيلة ودراية قد لا يمتلكهما من لم يبلغ الثلاثين بعد. فما أن يستهل الشاعر مجموعته الأولى بجهر عزمه على التدوين والمراودة حتى يكتب: (الأفكار الزرقاء… تهرب من خراشف البحر المعلق على أطراف النافذة) (ص 41 من مشاغل…)، أو: (ولا أنسى أنسَ/ أن أربط صوتي/ على بوابة جارنا السمكري لأني أحبه) (ص 46)، أو:(يبهت الضوء/ فيعتمر الرأس خوذة النمل) (ص 48)، وأمثالها من الرمي في عماية الكلام انتهجه بعض دعاة مجلة شعر وروادها المناضلين. ومال الحدس الأول- وهو حدس في تسلل الاشتباه والثنية إلى نسيج أشياء العالم، وإلى استوائه العالم نصبَ وعي ووجدان يستدخلهما شطح الخيال، وتطيح خروق الذاكرة تماسكهما من غير بقية، ويستخفهما- مال هذا الحدس إلى النسج المكرر والمفتعل على مثالات باهتة. فيكتب: (أتهجى لافتة الغياب/ “أنا الغياب العظيم”، من يعرفني؟). وكتب (“كنت أعتقد دائماً/ أنني وصلت متأخراً/ وإلا/ كيف تكبرني ثيابي بسنتين على الأقل؟)، و(رجل يطيل الانتظار/ لتسبقه القطارات عمداً). وخلطُ القول العالي بدعابة سوداء قلما يوقظ في الكلام انتهاكاً مقلقاً: (طبعاُ/ لست أنا من ينتظر/ لأنني لم أكتب حتى رسالة/ لتصلني بعد عام/ فأفرح بها لأنني انتظرت) (من لأروي كمن يخاف أن يرى، ص 155-156، ج1).

ولا يستبعد شاعر هذا الخليط، وقبله شاعر “انفجارات” متشظية لا تستوي على ثبات وشكل جامعين (على خلاف تعريف أندريه بريتون الشعر عموماً والسوريالي خصوصاً)، الاستعارات السائرة: عناكب الروح، والنوم الهادئ مثل تفاحة، وطلوع الصبح حين تنهض من سريرها، والغصة كالمحيط، وحامض الانتظار، والستائر مسدلة على سره كالعاشقات، والأشياء تبحث عنك حيث لا تكون، أرى الليل ظلاً ليديك، رغيف يقتسمه في الصباح، “هل نهضت من الزنبق الذابل عليك”… وكلها من المجموعات الثلاث ما عدا الشاهد الآخر من مهن القسوة. ولا يطّرح طباقات تكاد تكون لفظية خالصة: “الضوء رحيل”، “القتم بقاء”، “تنام لأرى”، “كأن البيت هو الذي يغادرنا حين نرحل”… وهذا على خلاف ابتكارات تُقر القارئ أو السامع على حضور ولادة لا يطوى تجددها أو استئنافها. فيكتب في لأروي… (هل أسمع صخب الثنايا؟/أن أنك تخيطين ثوباً من /الضحك/ والإغماء) (ص 127، ج ا، أعتذر عن تنبيهي إلى علامات الوقف، وعن ردي إلى تعليقي على جزء الفقرة تحت اسم بسام حجار في “أحوال أهل الغيبة”!). ويكتب في المجموعة نفسها: (ماذا لو كانوا وراء الأبواب/ أو خلف الستائر/ ينتظرون) وبعد أن أغمض عيني/ يبدأ الليل في غيابي) (ص 168). واختيرت هذه الفقرة على صفحة الغلاف الرابعة بياناً عن المجموعة في طبعتها الأولى عن دار المطبوعات الشرقية. وكان كتب فيها كذلك أن “الحفارين” وجدوا وهم يحفرون (رجلاً وامرأة وحيدين معاً/ كثيرين معاً/ في الغرفة المضاءة).

فما يتعسف الشاعر في حمله على طباق، وما يكرر تناوله على صورة القلب أو التعكيس، وما يحيله إلى هامش وهو أصل أو إلى أصل وهو هامش نافضاً الترتيب المتعارَف على مراتب (ومثال هذا النقض هو موقع الظل من الشيء، والليل من النهار، واليقظة من الحلم…)- تجلوه الابتكارات من طرق خفية ومواربة، بداهة خاطفة لا راد لها وكثيرة الرجع معاً.

فلا يكاد القارئ ينتبه إلى إحصاء النظائر والأضداد التي بني عليها السؤال، وهو يتضمن علامة الاستفهام، والجواب المعطوف على السؤال ومن غير علامته. فتختل الموازنة بين السؤال الأول والسؤال الثاني في صيغة الجواب، وتتوارد الثنايا مع الخياطة والثوب، ويعود الصخب جواباً سابقاً عن الضحك، وينزل الإغماء الثنايا ويحل فيها. وتتواتر هذه “الحركات”، ويعود بعضها على بدء لم يفصح عن بدوِّه، ويعقب بعض آخر على ما لم يبدُ أولاً. و”يحصل” هذا، على قول الشاعر في الفقرة التالية، “وراء الأبواب”، و”وراء الستائر”، ووراء الجفون حين إغماضة العين، وحين بدء الليل في غياب النائم. وجَرْس الكلام، أي الألفاظ، في هذه الشواهد يلابسه الظل والضوء والحزن والضباب والوقت والانتظار والليل والتذكر والنسيان والوجه والشجن، إلى آخر ما يجمعه بسام حجار في معجمه. وعلى خلاف الجمع المعجمي، وقسره الألفاظ على الانقياد إلى جوار معنوي تصور في الذهن قبل “التجسد”، يجلو الجرسُ الجوار (أو الجوارُ الجرسَ؟) على صورة الوحدة معاً والكثرة معاً، والوحدة والكثرة معاً، على قول الشاعر في المقتطف الثالث أعلاه (وأحسب أن بسام حجار كان رضي تضمين الجملة الأخيرة صدى من وسم رواية ديفيد غروسمان: انظر أدناه-مادة- عشق!).

ومن غير اطمئنان إلى “تطور” العمل الشعري أو إلى تفتق “التجربة” عن لغة مختلفة، أحسب، على تردد وتشكك ومن غير دليل أو رواية غير مجروحة عن ثقة، أن قلق الشاعر وسعيه في كتابة غير مولودة ولو من خطابة الهمس الخافت واشتباه الزمن حملاه على التصدي لكتابة جديدة، متخففة من بديع طباقاتها وحرفية تعكيسها. وقد تكون مجرد تعب، المجموعة السادسة، الإيذان بهذه الكتابة. فيكتب: “لم أصدق حين قال الغريب أن السروة شجن الشجرة وليس الشجرة… وحين قال: لا ظل لها لأنها ظل الشجرة وإن السروة هتاف الوحشة إذ يمر بها السابلة ويدركون أنها مشجب الأصداء” (ص441). ويكتب: “وأومأت للسراب يدي ليس لأني أصدق السراب، أو لأن الذي كان عطشاً، بل كان الرغبة في أن أحرك الجفوة بين لألاء السراب وظلمة البئر (…) وتمازجُ الأنفاس حداءً كأنه البئر التي في كل واحد منا…” (ص449).

ولعل القرينة القوية على سعي الشاعر في الخروج من كتابة إلى أخرى، وتركه وراءه كتابته الأولى، وهي استغرقت مجموعاته الخمس السابقة أو معظمها، هي دخول سياقة روائية على متن شعري، إذا جاز مثل هذا التمييز. وتحرر هذه السياقة الشعر، على ما أراه ظاهراً في الشاهد الذي مر للتو وفي شواهد سابقة، من تقريرية تَكْهُن، أو كهنوتية: أيها الناس!، ولو كان ذلك للقول: (… تفرغ أحشاء الساعة/ من العقارب والمواعيد والغبار…) (ص 60)، أو للقول : (وكنت وحيداً/ أذهب إلى وجهي/مرحباً). فلا يستقر القول، حين ينسب إلى حال وإلى صاحب حال، على قرار أو مرتبة، ويدخله الانقسام والترجح والاستدراك. فإذا أثبت القولُ للسروة الشجن والظل والهتاف والوحشة و”مشجبية” الأصداء، نقلاً عن غريب، وأثبت للغريب الرؤيا والصدق والقول الشجي والصوت والإجابة ومثلية الصوت ونفى عنه الكذب، وخلص من معنى إلى آخر على وجه (محاكاة) الاستدلال- لم ينكر القارئ أو السامع على صاحب القول تنزيله إياه على شاكلة الكشف. والتصوف، ولغته ومواقفه وأدواره، ليس المسوغ الوحيد. فالفرق الذي يوجبه الزمن بين الشيء (الواحد) ونفسه “صار” حياة ووجهاً وسعياً.

*حاشية- ينبغي من غير تردد شكر ناشري أعمال بسام حجار على مبادرتهم إلى ما كان حرياً باللبنانيين أن يبادروا إليه. ولكن الشكر لا يستتبع الإغضاء عن تصدي الإعداد والتقديم لأحكام ليست من شأنهما، ولا السكوت عن انتخاب الإعداد والتقديم آراء في الشاعر وشعره، على الغلاف الرابع من الجزء الأول، تترجح بين الكلام المعسول والرؤيوي والمنقول عن (اندريه بريتون في بول – جان رو وما لا يحصى من النقاد في رامبو) وبين المحاباة المرسلة (الأعمق والأكثر والأكثر) والتفاهة الجوفاء (المنجز الشعري شرقاً وغرباً… والثقافة…). فاقتضى التنويه.

المدن