شعرية اللون والرائحة في قصيدة أمجد ناصر/ علي جعفر العلاق

شعرية خاصة:

لا بد من القول إنّ شعرية أمجد ناصر، في أعماله المتأخرة خاصة، لا تنتج عن اشتباك العبارة بموضوعها أو ما تعبر عنه، عن طريق المجاز والصلة المراوغة بين طرفيه، مع أن ذلك قد يحدث أحياناً، بل هي شعرية خاصة تمد جذورها، غالباً، في تربتين، روحية ولغوية. إنها اللغة في أدائها الفطن الكثيف العالي، وهي الروح في تاريخها الشخصيِّ الحافل بالألم والمتعة معاً.

وكثيراً ما يواجهنا في هذه الأعمال نفسٌ إيروتيكيٌّ مدوّخ، يرتبط بالرائحة واللون، وينبثق عما يفيض به الجسد في حواره مع النظير، وهما يصنعان معاً لذتهما القصوى وقطافهما المثقل بالبهجة. في قصيدة « الرائحة تذكر» مثلاً، لا شيء في البيت أو اللباس أو الجسد أو الطبيعة أو الكون يفلت من سطوة الرائحة. فهي التي تعيد كل شيء إلى بكارته وشرارته الأولى، وهي التي تذكر:

بأسِرَّةٍ في غرف الضحى

بثيابٍ مخذولة على المشاجب

بأشعةٍ تنكسرعلى العضلات

بهباءٍ يتساقط على المعاجم

بأنفاسٍ تجرب مسال جديدة إلى مرتفع الهواء

بمياهٍ الأصلاب مسفوحةً على الدانتيلا

لا تستوقفنا، في هذه الأبيات، قفزاتٌ في فضاءٍ مجازيٍّ أو لغويٍّ محض، يحفر مجراه في اللغة فيمد يده إلى لفظ يجاوره أو يقع بعيداً عنه، بل تستوقفنا الوشيجة التي تربط بين تفاصيل التجربة بعد أن تنتهي من هياجها الأقصى، وتهدأ مؤقتاً في انتظار يقظتها المؤجلة الى حين. تستوقفنا، بعبارة أخرى، قدرة الرائحة على التهييج والإثارة الطافحة بالشرر.

والرائحة حين تذكرنا بالغرف والأسِرِّة، والثياب، والأشِعَّة والعضلات والأنفاس ونداوة الدانتيلا، فإنها لا تسعى فقط الى إيقاظ ما صار ماضياً من تجارب، ترتبط بالجسد الإنساني في تشكله الأنثوي والذكوري على حد سواء، بل تندفع أبعد من ذلك أيضاً إلى استثارة كوامن الطبيعة، في عرائها الموقظ للغرائز، من رائحة وصلابة وحفيف وهشاشة وامتدادات وسيولة، وإلى إضفاء قوتها وسطوعها القاسيين على نشاط الكائن البشري الرائحة تذكر :

بأمطارٍ على أسطحٍ من طين

بحنطةٍ مركوزةٍ في الحظائر.

الرائحةُ تذكّرُ بالأعشاش

هذا ما تذكر به الرائحة. ما تستعيده على مستوى الذاكرة قبل أن يفنى: المطر على سطوح البيوت الطينية، والحنطة المدّخرة في الحظائر، ودفء الأعشاش. الطبيعة، هنا، تشارك الإنسان نشوته الكونية في بهائها السريّ، المفعم بالفرح.

والشيق أن الشاعر يتدرج في مدارج البهجة، من السطوح إلى الحظائر لينتهي إلى الأعشاش. من الأمكنة المفتوحة، حيث المطر والطين، إلى الحنطة المخزونة غلى تضيق الحظائر برائحتها الحارة وغبرتها المدوخة ثم إلى الأعشاش بدلالتها على الاجتماع المخصب والدفء الحميم المحيط بالسلالة. وتلعب الألوان، لاسيما اللون الأبيض منها، دوراً كبيراً، ليس في الوصول بالنشوة إلى منتهاها فقط، بل في الوصول إلى الجسد كله، وهو منبع النشوة الأرقى، كما في قصيدة « تعزيم»، إذ يتصل البياض، حد الاشتباك الوثيق، بما يصدر عن الجسد الأنثوي من أفعال وإيماءات، ويعمق من دلالاتها، ويضفي على الإحساس بها مزيداً من الفتنة والتناغم :

يدكِ الجاهلة على الركبةِ البيضاءِ بيضاءُ

الكاحلُ الذي يلمع في ليل عيني أبيضُ

كتفاك الهشّتان بيضاوان ولوحُ الصدر أبيضَ

يمامتاك الجافلتان بيضاوان

وبينهما برزخٌ أبيضُ

قبتك بيضاءُ وسفحها أبيضُ

حَقْواك الهضيمان أبيضان

دفقٌ من البياض الصريح الودود الاعترافيّ العامر بالوجد والتشهي يتوهج في فضاءات وانحناءات واستدارات ومضائق جسدية ذات ثقل مكاني شديد الغواية، ويفصح عن قدرة كبرى على تجاوز المكان الحسيِّ وبلوغ أقصى مديات المجرَّد أيضاً، فهو يسيل، ويغامر، ويتثنى حتى بين النوايا والأفعال والإيماءات والروائح ليهبها سحنته البيضاء وطاقاته المؤثرة :

وانثناؤكِ أبيضُ

مِشْيتك بيضاءُ ومجالها أبيضُ

قميصكِ المُتَّرَكُ كيفما كان أبيضُ

ورائحتكِ فيه بيضاءُ

لمْسَتكِ طرفَ الوصالِ بيضاءُ

وتنمُّركِ في السريرِ أبيضُ

شهقتكِ البيضاءُ

إنها تفاصيل موقظة للحواس تقود النصّ إلى انفجاره الأخير: انثناءات الجسد، مشية الأنثى، رائحة قميصها الملقى بدون عناية، لمستها لطرف الاشتعال الخطر، شراستها في السرير، ثم شهقتها وهي توغل في الفرح الكوني. هكذا يعلن الجمال، وبجسارة فذة، هيمنته البيضاء على كل شيء، ويبلغ النصَّ اكتماله الدموي البهيج :

ودمي الذي تسـفكين

أبيضُ

أبيضُ

المشترك الجماليّ والإنسانيّ:

ومع أن القصيدة بلغت اكتمالها الأبيض المشوب بدم القلب، فإن شحنتها الدلالية ودوافع القول فيها لم تكتمل تماماً بعد، كما يتراءى لي. فحياة النصِّ الحقيقيِّ لا تنتهي كلّيةً بنهايته، بل تبدأ في أحيانٍ كثيرةٍ مع هذه النهاية. النصوص الحية هي التي تذكرني بسواها، لا بمعنى التأثّر المألوف أو السطحيّ، لكن بالمعنى المعافى، الذي يتجاوز أحياناً التلاقح اللفظيّ بينه وبين سواه. ليذكّر بتناصٍّ آخر، هو تناص اللحظة الإبداعية. لحظة الكتابة، أو التناصّ النفسيّ كما أسميته في مكانٍ آخر. وهو الذي يمور في الأعماق القصية للنصوص، وفي مياهها الجوفية الهادرة بالحياة. لا على سطوحها اللفظية سهلة التناول.

لقصيدة أمجد ناصرهذه حياة أخرى تبدأ العمل بعد نهاية النصّ. لا يستطيع أيٌّ منا تجاهل نداءات القصيدة، فنداءاتها تأتينا بكثافة لتذكرنا بمشترك نفسي وشعري وإنساني مع نصوص أخرى. إن البياض، في قصيدة «تعزيم»، الشغوف بالحياة واللذة يحيلنا إلى بياضٍ آخرَ، نقيضٍ، أو مضادٍّ ، كما في في المقطع الأول من قصيدة «ضدّ من» للشاعر أمل دنقل:

في غرف العملياتِ

كان نقابُ الأطبّاء أبيض،

لون المعاطف أبيض،

تاجُ الحكيمات أبيض، أردية الراهبات،

الملاءاتُ، لون ُالأسرَّة، أربطةُ الشاش والقطنُ ،

قرصُ المنوم، أنبوبةُ المصل، كوبُ اللبنْ

كل هذا يشيعُ بقلبي الوهنْ .

كل هذا البياض يذكِّرُني بالكفنْ !

غير أن المثير واللافت أن العلاقة بين القصيدتين لا تقوم على التعضيد تماماً، بل على التضاد الخصب والبعيد عن السطح. كلتا القصيدتين تحتفيان بالحياة والموت، بعمق وتعارض آسرين. ومن خلال الجسد الفاني والجسد المنتشي، من خلال الإقبال على الحياة بضراوة فائقة أو التخلي عنها بخذلان كامل، ومن خلال التضادّ الموحي في دلالة البياض على النشوة أو على الموت. فإن كل قصيدة منهما تذكر بالأخرى باعتبارها نقيضاَ دلالياً.

قصيدة أمل دنقل عن الموت، مرموزاً إليه باللون الأبيض، ومشوباً بشيء من التشبث الواهن بالحياة، لجسد يتفكك ويذوي. يتوزع البياض، في القصيدة، على تفاصيل ماديّةٍ وأشياء حسية، في غرفة العمليات، حاملاً معه دلالته على الغياب والتلاشي. البياض يتلبس المكان وتفاصيله وما فيه. غير أن المكان مفرغ تماماً من أي حضور إنساني داخلي، إلاّ أشياؤه ومتعلقاته ولوازم مهنته، إلاّ ما يرتديه أو يتعامل به. موت أبيض يغمر المكان كله ويقصي الإنسان خارج الفعل الشعري والدلالي. ولا يحضر الإنسان إلاّ في البيتين الأخيرين من المقطع، وهو حضورٌ ناقصٌ، وموشكٌ على الهلاك:

كل هذا يشيع بقلبي الوهنْ .

كل هذا البياض يذكّرني بالكفنْ

وفي قصيدة أمجد ناصر تجسد الغرفة، أيضاً، الفضاء المكانيّ وملتقى أفعال النصّ وحركاته وإيحاءاته. غير أن القصيدة، على عكس قصيدة دنقل، تصعيدٌ أخاذٌ للفرح الإنسانيّ، واحتفالٌ جسديٌّ بالحياة، وتجلياتها الإيروتيكية والنفسية، حيث يحضر جسد الأنثى بشكل فائق للعادة. ومن خلال البياض الذي يغمر كل التفاصيل، حسّيّة كانت أو مجردة، تصلُ أشياءُ المكان ومتعلقاتُهُ وأفعالُ الجسد وتشهِّيّاتهُ، ذروتها الحسية في لحظة افتراسٍ للحياة والذوبان فيها حدَّ الفناء.

وهكذا يبلغ الشاعران، ومن خلال محنة الجسد أو مباهجه وكثافة البياض ودلالته، ذروة الحياة والموت معا. الجسد، لدى أمجد ناصر، بياض يتفجر بالحياة وملذاتها الهوجاء. أما الجسد، عند أمل دنقل، فيقع في السفح الآخر منها. جسدٌ محفوفٌ ببياضٍ غزيرٍ يغمر كلّ شيء. لكنه بياضٌ منطفئ لا يذكِّر الشاعرَ إلاّ بغروبه الأخير .

٭ شاعر وكاتب من العراق

القدس العربي

أمجد ناصر شاعر الإقامة في الشعرية المفتوحة/ محمد العناز

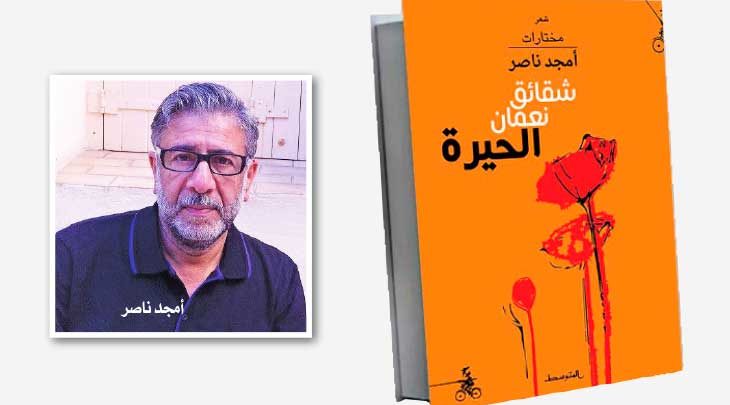

لا مراء في أن قارئ قصائد «شقائق نعمان الحيرة» ( منشورات المتوسط 2017) تربكه عين الشاعر أمجد ناصر التي اختارت نصوصها بعناية فائقة، وتدخله في حيرة لا نهائية، ولعل المتأمل يدرك حجم هذه الحيرة التي يتعمدها الشاعر حتى في العنوان، ذلك أن شقائق النعمان التي كانت تنبتها بقع الدم النازفة من قدم عشتار وهي تبحث عن تموز قبل أن تنزل إلى العالم السفلي، وعن طريق قبلتها الآسرة تبث الحياة من جديد في الربيع، ويتحقق الصعود إلى العالم العلوي. وهو الصعود نفسه لكن في بلاغة الكتابة التي تصل إلى مستوياتها القصوى، لتصبح الحيرة متجاورة مع تصور خاص يتحقق في شقائق النعمان وسط حقل الشعر في امتداداته نحو ممكنات جمالية يوسع أمجد ناصر حدودها من أجل الإقامة في شعرية مفتوحة تعمل على هدم كل التصورات الجاهزة للكتابة الشعرية العربية الحديثة، وبالتالي بناء خيط ناظم بين النصوص التي اختارها بعين بصاصة عارفة بقصيدة النثر كوعي جمالي كوني مفارق. وهو ما يظهر في شكل جلي في النصوص التي تم انتقاؤها من المجاميع الشعرية الآتية: «مديح لمقهى آخر»، و «منذ جلعاد كان يصعد الجبل»، و «رعاة العزلة»، و «وصول الغرباء»، و «سرَّ من رآكِ» و «مُرتقى الأنفاس» و «كلما رأى علامة»، و «حياة كسرد متقطع».

يجد القارئ نفسه مواجهاً بعدد من الأسئلة التي عليه أن يعثر لها عن إجابات مقنعة، وبخاصة منها التي لها علاقة بالحدود بين الأجناس الأدبية أو انفتاحها مع غيرها. وأذكر من بين هذه الأسئلة ما يأتي: هل الذي نلاحظه في هذا العمل الشعري كتابة تعد جنساً أدبياً ينحصر في القصيدة المختارة فقط، أم هي أكثر من هذا، تقبل أن تحتوي أجناساً أخرى ليست بشعرية، أم هي ساحة مفتوحة على أجناس كثيرة ومختلفة بوعي شعري مربك للنظرية النقدية السائدة، فلا يطغى فيها واحد منها على البقية الأخرى؟ وقد نستطيع القول أيضاً متسائلين: هل لا تملك بلاغة هذه الكتابة أوصافا تؤهلها لأن تتأطر داخل جنس واحد ؟ ربما كان للسؤال الأخير أهمية فائقة، لأنه يذكرنا بقضية النص بالمعنى الذي يعني عدم قبول الكتابة في العمل التأطير داخل جنس أدبي بعينه؛ أي القصيدة الشعرية المنفتحة. غير أننا لا نستطيع غض الطرف، أو تجاهل كون الكتابة الشعرية في هذا العمل توظف المكون السردي وتجعل منه مرآة مخاتلة ترى نفسها فيها وفق شعرية الأثر المفتوح.

المكون السردي

يعمل الشاعر في بناء هذه الحدود الجديدة من طريق استثمار المكون السردي في قصائد العمل، وذلك باستخدام اللغة الشعرية، والميل نحو المجاز، وتشكيل الصورة الشعرية بكل ألوانها. هذا مما لا يخفى على القارئ، بينما يقلقه أن يرى التعبير الشعري يكتسب صوغاً مختلفاً، وهذا الصوغ يظهر في الاعتماد أكثر على المكون السردي بكل حيثياته في بناء القصيدة، وبناء شكلها، وبناء أسئلتها الجمالية. ويتضح هذا المكون في بناء الوصف بوصفه تقنية من تقنيات القصيدة أيضاً. يقول الشاعر: «ببلوزتها الزرقاء نصف الكم التي تكشف زنديها المبرومين اللذين تنط منهما فهود صغيرة وبقدمها التي تتحرك تحت الطاولة على شكل مروحة». هذا الوصف لا يبنى هنا حسب مواصفات الصورة في الشعر التي تغلب المجاز، وإنما حسب الهاجس السردي، الذي ينقل إلينا مظهراً من الجسد، وعلى رغم هذه الملاحظة يكون من الجيد التلميح إلى المزج بين الوصف الذي هو من طبيعة سردية، والصورة الشعرية التي تعتمد على التصوير البلاغي (الفهود- المروحية)، حتى أننا نستطيع أن نقول إن الجزء من الوصف السردي الواقعي يمهد للجزء الذي يتعلق بالوصف الشعري. ويتجلى أيضاً المكون السردي في الاعتماد على عنصر الحكاية. ويظهر لنا هذا المكون في قصيدة «فتاة القصيدة». وتبنى الحكاية وفق سرد أفعال غير عادية، أفعال لا تشبه ما نقوم به عادة في الواقع، وفي الحياة، أفعال استثنائية غير مألوفة لنا. ويتجلى هذا من فعل المجيء إلى المكتبة، هذا الفعل في الواقع يعني دخول المكتبة من أجل القيام بفعل القراءة، أو تصفح الكتب، أو استعارة الكتب، أو ما يقرب من ذلك. وهذا الفعل العادي هو ما سماه عبدالرحيم جيران بالحبكة الواقعية، أي طبيعة الأفعال كما تجري في الواقع والحياة، وكما نفعلها جميعا، محترمين القواعد والقوانين حين نفعل أي شيء.

نشير أيضاً إلى قضية أخرى، وهي تتعلق بنقل الغياب كما اقترحه عبدالرحيم جيران في كتابه «علبة السرد». ما معنى نقل الغياب؟ يقصد به نقل ما وقع وتم في الماضي. هذه الخاصية تهيمن على جل قصائد العمل، وتعطينا الانطباع بأن لغة الأنا الشعرية الغنائية تمارس نقل الغياب من طريق نقله إلينا نحن القراء في الحاضر، ويظهر هذا واضحاً في اعتماد ضمير الغائب (هو)، أي ما تحكي عنه القصيدة. أي أن القصيدة تحكي أكثر من اعتمادها على الوصف، أو أنها تنقل إلينا بعض الخصائص التي تميز شيئاً، أو موضوعاً ما.

ومن الخصائص التي تلفت الانتباه في العمل، استمرار الحكي من قصيدة إلى أخرى، بمعنى أن الحكي لا ينتهي بانتهاء القصيدة، بل يستمر في القصيدة التي تأتي بعدها مباشرة، ما يعني أن قصيدة ما تكمل قصيدة أخرى في طريقة الحكي، وفي الموضوع الواحد، أي أن القصيدة تكون جزءاً من قصيدة غيرها. كما هو الأمر في قصيدة «أكل الشوكولاتة في المكتبة العامة»، فهي تعد جزءاً من القصيدة التي تأتي بعدها، والتي لها كعنوان «الشخص الآخر». ويصح أن نعد ذلك نوعاً من التقديم والتأخير، بمعنى أن القصيدة الثانية تسبق على مستوى الحدث القصيدة الأولى. ويبين لنا هذا التأخير والتقديم- إضافة إلى ما قلناه- مسألة أخرى تتجلى في التناوب الذي نلاحظه بين ضمير «الأنا» (المتكلم= السارد= الشاعر) وضمير «هو» الذي ينقل في حالة غياب على مستوى السرد في القصيدة الأولى، فضمير «الأنا» في قصيدة «شخص آخر» يتحول إلى ضمير «هو». وهكذا يتحول الضمير إلى موضوع للسرد. يؤدي هذا التحول إلى انقسام في الضمير إذ يتحول إلى ضميرين. هذا الانقسام يحول الذات المكتملة- الساردة إلى ذات أخرى. وبالتالي يستمد عنوان القصيدة من هذا الانقسام الذي يظهر أيضا في قصيدة «طريقة أردنية». إن هذا الانقسام يقوم على ما يفاجئنا، بحيث نصطدم بما لم نكن ننتظره، أي أنه يخون أفق انتظارنا. وتظهر هذه الخيانة الجميلة في مفاجأة القارئ، ومفاجأة الأنثى التي تحكي عنها القصيدة. وقد نعد ذلك خداعاً لعين القارئ وعين الأنثى. ويظهر هذا الخداع في تكذيب ما تراه عينها «فقلت: لست أنا». إن انعكاس صورة الأنا في القصيدة (ضمير المتكلم) على المرآة هو ما يجعل المرأة مرئية.

وتمتح شعرية الحدود في هذا العمل من تقنية الوصف الذي يتيح لضمير المتكلم- السارد بإنشاء المجازات. فهو يمكن من التقاط الأشياء في صفاء الشعر، وفتنة الحكي، وفي التقائهما كما لحظة منسربة من الزمن. كما تقاطع طريقين: طريق الشعر بمجازاته وهو يسند الوصف، وطريق الحدث وهو يصبغه بلون الحدث، بلون الزمن، بنتف من الذاكرة وهي تستعاد من قبل الأنا (الشاعر- السارد)، هو- إذاً- بهاء الامتزاج، وبلاغة التقابل كما يبنيها محمد بازي، ويؤثث بها صرحه البلاغي.

القصيدة واللعب

يلعب الشاعر أمجد ناصر مع القارئ وساطة الكلمات، كاستعمال الجناس والطباق، وكل الأشكال التي يوفرها له فن البديع، لكن السرد يلعب مع القارئ بواسطة الحكاية، وكيف يستغلها ليخدع القارئ، ويفاجئه بما لم يكن في حسبانه من توقعات.

ويظهر تأثر القصيدة- في ديوان أمجد ناصر في مستوى اللعب مع القارئ- في استخدام الحكاية لكي يحقق هذه المهمة. ويقدم لنا نص «منديل السهروردي» مثالاً جيداً لفهم هذا الاستخدام الفني. كيف يتم ذلك؟ وبأية وسيلة؟ وبأية طريقة؟ ما اعتبرناه سبباً مقنعاً في تقديم حكاية «السهروردي والراعي»- أي اليد المقطوعة التي تتحول إلى منديل- ليس في حقيقة الأمر سوى نهاية للحكاية الرئيسة أو الحكاية الأم بتعبير آخر، والتي هي حكاية «السهروردي والراعي». ويظهر اللعب في عملية التقديم والتأخير، فالحكاية الرئيسة تم تأخيرها، وقدمت بدلاً منها الحكاية التابعة لها «حكاية اليد المقطوعة». وهذا التقديم والتأخير هو نوع من اللعب، وإضافة إلى ذلك هو مسؤول عن توفير السمة الشعرية للنص. فهذه السمة لا تظهر في استخدام الوزن أو الصورة الشعرية، بل في التصوير الشعري الذي يستغل التقديم والتأخير الذي توفره الحكاية. وهذا التصوير يولد غموضاً، وهذا الغموض ينتج عن إدخال العجيب في بناء الحكاية. فمنذ البداية يجد القارئ نفسه أمام الصورة التي توفرها حكاية اليد المقطوعة، والتي تصيبه بالحيرة، ويقف عاجزاً عن فهمها، أو وعن حل الغموض الذي يحيط بها.

هذا الغموض يوضح فقط حين تقدم لنا الحكاية الرئيسة، أو الحكاية الأم. والنهاية التي تنتهي بها هذه الحكاية هي التي توفر لنا هذا الوضوح. والذي هو منتج للغموض من عنصرين: اليد والمنديل، ولفهم هذين العنصرين في شكل واضح نحتاج كقراء إلى الحكاية الرئيسة. فعندما أمسك الراعي بذراع الشيخ «السهروردي» انفصلت عن جسده، فتركها وعمه الذعر. بعد ذلك يلتقط الشيخ ذراعه، ثم يرجعها إلى موضعها في جسده. أما المنديل الذي تحولت إليه اليد في الحكاية الأولى فهو منديل آخر كان يمتلكه الشيخ.

وتتجلى من خلال حيلة اللعب أيضاً كما لاحظناها في نص «منديل السهروردي»، وفي نص «في ضريح ابن عربي» في تحول المنديل الحريري الذي كان في مطرح الفتاة إلى ورقة من كتاب، وما هذا الكتاب سوى كتاب ابن عربي «دخائر الأعراق في شرح تراجم الأشواق». ولا يجوز الوقوف عند الإشارة إلى هذا اللعب في الكتابة بوصفها خاصية نصية، من دون الإشارة إلى كونه في النصين معاً يرتبط بشخصيتين صوفيتين مشهورتين، وبالمنديل. وهذا التكرار له علاقة بالإشارة من حيث هي رمز. والرمز في الصوفية رئيس، وله أكثر من تأويل.

الحياة

أمجد ناصر في «شقائق نعمان الحيرة»: الشعريّة المتحوّلة/ عماد الدين موسى

ثمّة تجارب شِعريّة، تخفّفتْ باكراً من الرطانة اللغويّة وثِقلها، لتتجه صوب النبرة الخافتة أو ما يسمّى باللغة المهموسة حدّ الإيماء، بالتزامن مع دخولها معترك شعرنة اليوميّ والعناية بالتفاصيل اليوميّة المتناهية في الصِغر، الحميمة والمُهملة؛ أي أنها أحدثتْ انقلاباً جذرياً على القوالب الكلاسيكيّة لديوان العرب، شكلاً ومضموناً في الآن معاً.

يأتي في هذا الاتجاه؛ تجربة الشاعر الأردني أمجد ناصر، إلى جانب تجارب شِعرية أخرى، نذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر- تجارب كل من بسام حجار وعباس بيضون وسنية صالح وسركون بولص وصلاح فائق وسيف الرحبي ومحمد آدم ومنذر المصري ووليد خازندار وغيرهم.

يتضمن كتاب «شقائق نعمان الحيرة»، الصادر حديثاً عن “منشورات المتوسط”، للشاعر الأردني أمجد ناصر، مختارات من مجموعاته الشِعريّة الثمانية، بدءاً بباكورة أعماله «مديح لمقهى آخر»، مروراً بـ«منذ جلعاد كان يصعد الجبل» و«رعاة العزلة» و«وصول الغرباء» و«سُرّ من رآك» و«مُرتقى الأنفاس» و«كلما رأى علامة»، وصولاً إلى «حياة كسردٍ مُتَقَطّع».

شعريّة أمجد ناصر متحوّلة غير ثابتة، والتحوّل ذاك لا يغدو أن يكونَ شغفاً بالنسبة للقارئ والناقد على حدٍ سواء، التغيير بالتمازج بين جميع الأجناس الأدبيّة وإتيان المفردات والجمل الشعريّة الجديدة والتصاوير التي تبدو مباغِتة ومشبعة بالخيال واليوميّ، كل ما هو ثريّ موجودٌ في الجمل الشعريّة كاملةً، يمكن القول في هذا المنحى، أنّ أمجد ناصر بكتابته، أعطى تغييراً لمفهوم شِعريّة المتحوّل/ اللا ثابت، بحيث -ويمكننا قول هذا بكلّ ثقةٍ أكيدة- لم يعُطَ من قبل في الكتابات التي سبقت كتاباته أو أعقبتها بأجيال.

يحتفي شِعر أمجد ناصر (1955)، باللغة الإيمائيّة أو مسرحة القصيدة، عبر ضخّهَا بمزيد من الإيحاءات والانزياحات المواربة، ثمة أبوابٌ تُفتَح آنَ كلّ قراءةٍ للقديم والجديد ممّا يكتبه ناصر، وكما ذكرنا سابقاً فإنّ التحوّل في الكتابة يُعطي البعد الأوحد للجملة الحقيقيّة النّابعةِ من رحلة الشاعر في الوجدانيّة وغوصه في عمق اليوميّ المَعيش، كلّ مفردة توضَع إلى جانب شقيقتها وفق تراتبيّةٍ لغويّة مُشبعة بعناصر الخيال كمشهدٍ باهِر مترَفٍ وباذخ: “يدٌ عند ذي العرش/ وفي الأخرى الصولجان./ المُلكُ كُلّه شهقةٌ وخيطُ ألم”.

إلى جانب الإيمائيّة، ثمّة احتفاء بالبساطة من حيثُ المشاهد المُلتقطة إلى جانب العمق في التعبير؛ ولعلّ ما يميّز شِعر أمجد ناصر، بحسب الناقد صبحي حديدي، “تلك البنية البارعة التي تجعل العناصر المجازية تبدو وكأنها تتجمع على نمطٍ عشوائي أولاً، ثم لكي تباغتنا بعدئذ حين تتنافر دلالياً حتى تكاد تقترب من الهلوسة البصرية الحرة، قبل أن تلتئم مادتها أخيراً لتصنع علاقة مجازية مدهشة في ائتلاف خطوطها التشكيلية”. فيما “لغته الشبيهة بصهيل الخيل مرةً، وحفيف أجنحة القطا في الصباحات النديّة مرةً أُخرى، تعلن بقوّةٍ تمردها وانفصامها عن الروح القديمة التي تسكن طوطم القبيلة”.

التغيير في الشعريّة، تطوير الأدوات من خلال التخيّل والمزاوجة بين الكلمات وأضدادها، السحرُ في اللغةِ آنَ تُكبّلُ القارئ بعذوبتها.

تكمن أهميّة تجربة أمجد ناصر الشِعريّة، في تدرجها من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر ومن ثم الدخول والاستقرار في تلك المساحة الشِعريّة المتحرّرة من كل شرط أو قيد، وهو ما منح نصّه خصوصيّة قلّ ما نجدها في تجارب أخرى.

ثمّة التجانسُ الأقوى بين الغرائبيّ والمألوف، وكما يقول الشاعر العراقي سعدي يوسف في معرض تقديمه للكتاب/ المختارات: “أعتقدُ أن الرجل زوى نفسَه عن المشهدِ الفاجع بمجانيةِ الدعوى والمعترَك، وظلّ يطوّرُ رؤيتَه وأداتَه، مستقلاًّ بنفسِه، لا يرفع بيرقاً، ولا ينضوي تحت بيرقٍ”.

في قصيدة بعنوان (هضبة تطلُّ على البحر) يقول: “إنها أيامُنا/ بيّضنَا صفحةَ الليل/ وأودعنا شقائقَ نعمان الحَيْرةِ/ في سفوحٍ لم نَطَأْها/ بخطىً كبيرةٍ عبرنا الأشجار/ لنحولَ دون يقظةٍ الفجر/ أيامَ الهبوبِ المداري للسّهَرِ/ والصعود إلى كمائنَ مغمورةٍ باليودِ”.

علامات الجمال ومحو الحدود بين الأجناس الأدبيّة، هذا ما يحاول أمجد ناصر بالشعريّة العميقة المتأصّلة والمتجذّرة في كل ما يدوّنه أن يوصِله إلى القارئ، مكوّناً بذلك عالماً فريداً خاصّاً به، منفى هو ذاكرته القديمة وما يبصره بعينه شِعراً.

من الكتاب:

فتاة في مقهى “كوستا”

في مقهى “كوستا” جاءتْ وجلست على الطاولةِ أمامي مع أنّ المقهى خالٍ من الرواد في ضُحى يجاهدُ عبثاً لانتزاع شعاعٍ من سماء لندن الطلساء. كنتُ أفكّرُ في قصيدةٍ فيها فتاةٌ تأتي وتجلسُ أمام شاعرٍ يحاولُ أن يكتبَ قصيدةً عن فتاةٍ تأتي وتجلسُ أمامه في مقهى خالٍ من الرواد. وضعت الفتاةُ كتبَها على الطاولة وحقيبَتها على الأرض ونَضَتْ عنها سترةً عنّابيّةً من الجلد الصناعيّ فتساقطتْ قطراتٌ من المطر واندفع نهداها القاسيان إلى الأمام وارتجّا خلفَ بلوزتها. مالتْ على حقيبتها فتهدلَ شَعرُها فلمّتهُ بحركةٍ سريعةٍ إلى الخلف، أشعلتْ سيجارةً وأخذتْ ترشفُ قهوتَها وهي تنظرُ إليّ بزاويةٍ منحرفةٍ من عينيها. أكثر من مرةٍ همّتْ أن تقولَ شيئاً ولم تفعل وأكثر من مرةٍ هممتُ أن أتحدث إليها وأتراجع. ببلوزتها الزرقاءِ نصفِ الكمّ التي تكشفُ زنديها المبرومين وبكتفيها اللتين تنطُّ منهما فهودٌ صغيرةٌ وبقدمها التي تتحرّكُ تحت الطاولة على شكلِ مروحةٍ كانت تشبهُ فتاةَ القصيدة. كلُّ الإشارات تدلُّ عليها. كان وزنُ الهواءِ وحركتُه يتغيران تحت الطاولة. أوقعتُ قلمي، كما لو سَقَطَ عَرَضَاً، على الأرض لأرى ما الذي يجري وما إن التقطتُه ورفعتُ رأسي حتى اختفت الفتاة. كان على الحائط أمامي ملصقٌ إعلانيٌ كبيرٌ لفتاةٍ تجلسُ وحيدةً تدخّنُ وتحتسي قهوةً وتنظرُ بزاويةٍ منحرفةٍ من عينيها في مقهى يشبه هذا المقهى.

………………………..

دوامةُ الهواءِ الماتزالُ تحتَ الطاولةِ

فنجانُ القهوةِ الساخنُ

السيجارةُ المُدَخّنةُ على حافّة المنفضة

المنديلُ الورقيّ المبقّعُ بأحمر الشفاه

قلبي الذي تُسْمَعُ دقاتُه من بعيد.

القصيدةُ التي فكرّتْ بقصيدةٍ أخرى وكَتَبَتها.